|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Bei der Aufzählung der Vorzüge des Haushundes wird gewöhnlich betont, daß er – im Gegensatz zu andern Haustieren – dem Menschen über den ganzen Erdball gefolgt sei. Nach der Tonart der Darstellung muß man daraus den Schluß ziehen, daß dieses unentwegte Nachfolgen auf die Treue des Tieres zurückzuführen ist. Die andern Haustiere haben diesem Beispiele nicht nachgeeifert, weil, um in dem Gedankengang der Schilderer zu bleiben, sie weniger treu sind. Diese Auffassung ist echt menschlich, aber sie ist trotzdem irrig. Wie ein treuer Diener seinem Herrn in die Einöde folgt, obwohl ihm die neue Gegend ein Greuel ist, so soll hiernach der Hund sein inneres Widerstreben überwunden haben.

Der Mensch kann allerdings in allen Zonen leben. Dem Tiere sind jedoch durch seinen Körperbau gewisse Schranken gezogen.

Esel und Kamele verlangen eine gewisse Wärme. In kalten Ländern gedeihen sie nicht.

Schafe und Ziegen können viel Kälte vertragen, da sie Gebirgskinder und an das rauhe Klima der Berge gewöhnt sind. Deshalb sind sie im Winter auch sehr bescheiden, müssen dafür aber im Sommer umso reichlichere Nahrung haben.

Das gilt auch für Pferde und Rinder. Kälte ficht sie nicht übermäßig an, aber sie könnten trotzdem in Polarländern nicht ohne den Schutz des Menschen leben.

Wir sehen, daß es dort nur zwei große Pflanzenfresser gibt: das Moschusschaf oder auch Moschusochse genannt und das wilde Renntier. Beide sind für diese unwirtliche Gegend geschaffen. Ein dichter Pelz hält die Kälte ab. Ihre Genügsamkeit läßt sie mit spärlichstem Futter auskommen. Ihre Füße sind so gebaut, daß sie trotz dem Schnee leicht vorwärts kommen. Auch können sie ihn mit ihren Hufen wegschlagen, um zu verschneiten Pflanzen zu gelangen.

Das Pferd konnte dagegen kein Zugtier der Eskimos werden, weil es wegen des tiefen Schnees nicht dorthin paßt. Es versinkt und kommt nicht recht vorwärts.

Auch die Katze kann kein Haustier der Eskimos werden. Ihre natürliche Nahrung ist das Fleisch von Nagern und Vögeln. Diese kommen im hohen Norden zu spärlich vor.

Ganz anders liegt die Sache mit dem Hunde. Wo es Pflanzenfresser gibt, da gibt es auch Raubtiere. Die großen Pflanzenfresser haben stets Wölfe oder wolfsartige Tiere zu Feinden. So bedrängen auch Wölfe die Moschusochsen und Renntiere.

Weil Wölfe in allen Zonen notwendig sind, um die Pflanzenfresser in Schranken zu halten, deshalb paßt der Wolf für alle Gegenden – seien sie hoch oder niedrig, warm oder kalt. Und bei dem Hund, seinem Verwandten, ist die Sache ebenso. Auch er findet überall natürliche Nahrung.

Der Hund ist also dem Menschen nicht deshalb über den ganzen Erdball gefolgt, als ein besonders treues Tier, sondern weil er wie sein Vetter Wolf für alle von Menschen bewohnten Zonen der Erde passend gebaut ist, was bei den andern Haustieren nicht zutrifft.

Die Redensart: »Sei nicht so naseweis!« ist sowohl in der Schule als auch im Elternhause ganz gebräuchlich. Merkwürdigerweise kann kaum ein Gebildeter über die Entstehung eine einleuchtende Erklärung geben. Selbst unsere sonst vortrefflichen Wörterbücher helfen uns hier nicht viel. Dort finden wir angegeben, daß naseweis einen Hund mit guter Nase bedeutet. Gewöhnlich nennt man auch vorlaute Menschen so. Die Frage: Worin gleicht ein vorlauter Mensch einem feinnasigen Hunde? liegt sehr nahe.

Das deutsche Volk ist von Hause aus ein ackerbau- und jagdtreibendes Volk gewesen. Ohne genauere Kenntnis der Landwirtschaft und Jagd sind eine Menge Ausdrücke im Volksmunde gar nicht zu verstehen. Das gilt auch in diesem Falle.

Für den Landwirt ist es die selbstverständlichste Sache von der Welt, seine Vergleiche aus der ihn umgebenden Tierwelt zu nehmen. Als ich nach Beendigung des Weltkrieges in der Neumark war, fragte mich eines Tages unsere Nachbarin, eine Bauerngutsbesitzersfrau: »Haben Sie meine Pölkes (junge Schweine) nicht gesehen?« Da ich vom Lande stamme und überdies für die Schweinezüchter eine Abhandlung über Wildschwein und Hausschwein verfaßt habe, so war mir der Sinn ihrer Worte sofort klar. Sie meinte ihre beiden im Alter von etwa 13 und 14 Jahren stehenden Töchter. Von Kriegsnot war beiden nichts anzumerken, vielmehr hatten sie eine Körperfülle, um die sie in jener Zeit von jedermann beneidet worden waren.

Junge Tiere gleichen darin den Menschenkindern, daß sie häufig etwas unternehmen, wozu sie noch zu jung sind. So versuchen junge Hähne schon zu krähen und andere Kunststücke zu machen. Einem vorlauten Kinde ruft man deshalb zu, daß es noch nicht krähen solle. Oder man sagt: »Krähe nur nicht so laut!«

Der junge Hund, der eine Hasenspur findet, benimmt sich häufig, als ob er den Nager todsicher fangen würde. Er stellt sich so, als ob er eine sehr kundige Nase hätte, als ob er »naseweis« sei.

Für den Jäger ist eine solche Beobachtung etwas ganz Bekanntes; für ihn ist daher der Zuruf naheliegend: »Stell' dich nicht so naseweis!« oder »Sei nicht so naseweis!«

Ist es also nicht ganz naheliegend, diese Redensart »Seid nicht so naseweis!« vorlauten Kindern gegenüber anzuwenden?

Warum ist aber ein junger Hund noch nicht naseweis, warum kann er nicht das gleiche wie ein älterer leisten? – Diese Frage werden die meisten Leser naturgemäß stellen.

Die Antwort hat zu lauten: Die Schärfe des Geruchs ist unzweifelhaft bei dem jungen Hunde ebenso groß wie bei dem alten. Das Handwerkszeug ist bei beiden gleich. Aber die Anwendung muß erlernt werden.

Ein Raubtier, das auf die Windrichtung nicht achtet, wird kaum etwas fangen. Denn seine Anwesenheit wird vorzeitig gewittert und hat zur Folge, daß alle Pflanzenfresser rechtzeitig flüchten.

Ein erfahrener Jagdhund achtet aber nicht nur auf die Windrichtung, sondern er nützt sie auch ganz anders aus wie ein Neuling. Das sieht man z. B. wenn man Rebhühner, die im Kartoffelkraut stecken, schießen will.

Das Wild ist den Raubtieren gegenüber sehr vorsichtig; es begeht keine Handlung, die den Feinden die Arbeit erleichtert. Im Gegenteil, es wendet Kniffe an, die uns in Erstaunen setzen.

Ein Künstler auf diesem Gebiete ist der Hase. Er läuft auf seiner Spur zurück und macht sodann einen Absprung. Das wiederholt er mehrere Male.

Was soll nun ein junger, unerfahrener Hund tun, der einen solchen Hasen verfolgt? Seine feine Nase hat ihn bis ans Ende der Spur geführt, aber jetzt steht er ratlos da. Denn die Spur hört plötzlich auf, als ob Lampe vom Erdboden verschwunden wäre.

Ein »naseweiser« Hund benimmt sich ganz anders. Er kennt die Schliche Lampes genau und sagt sich: Aha, da wollen wir einmal die Spur zurücklaufen und nach beiden Seiten hin wittern, wo der Absprung ist.

Es ist also unrichtig, wenn naseweis in Wörterbüchern erklärt wird: mit feinem Geruch begabt. Den hat auch der junge Hund.

Was dem jungen Tiere aber fehlt, ist die geschulte Nase. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gesicht.

Der scharfsichtigste Anfänger findet keine Kiebitzeier, die der erfahrene Sammler sofort erblickt. Ebenso kann er keine Wildfährten entdecken, während der alte Grünrock überall etwas sieht.

Die Redensart zu den Kindern: »Seid nicht so naseweis!« ist also ganz einleuchtend und verständlich. Sie bedeutet, daß Kinder nicht über Dinge reden oder sich in Dinge mischen sollen, die ein gewisses Alter und einige Erfahrung voraussetzen.

Auch die junge Katze bietet hier einen passenden Vergleich. Wenn ein Knäuel auf der Erde rollt oder sich sonst etwas bewegt, so springt das Kätzlein mit der gewichtigsten Miene auf den Gegenstand und tut so, als ob es eine Maus gefangen hätte. Die Hausfrau sagt dann lächelnd: »Mach' dich nicht mausig!«, d. h., tu nicht so, als ob du schon Mäuse fangen könntest. Das gleiche sagte sie wohl auch zu ihrem altklugen Kinde.

In Wörterbüchern wird diese Redensart manchmal mit der Vogelmauser in Verbindung gebracht, mit der sie gar nichts zu tun hat.

Hat sich die Hausfrau über das Benehmen der »Rangen«, d. h. der brünstigen Schweine, geärgert, so schilt sie ihre unartigen Kinder »Rangen«.

Für alle Völker, die Landwirtschaft treiben, sind solche Vergleiche naturgemäß. Als Odysseus von der Circe zurückkehrt, da wird der Totgeglaubte von seinen Gefährten umringt, wie Kühe, die von der Weide zurückkehren, von ihren Kälbern umsprungen werden.

Wenn wir Knaben wieder einmal eine Dummheit gemacht hatten, so pflegte sich mein Vater mit den Worten zu trösten: »Die rauhsten Füllen werden die glattesten Pferde.«

Es ist also ganz zweckmäßig, Menschenkinder mit jungen Tieren zu vergleichen, wie wir es hier beim jungen Hahn, Hund, Schwein, bei der jungen Katze, dem Kalbe und dem Fohlen gesehen haben.

Bei der Redensart »Mach' dich nicht mausig« oder der Bezeichnung »Mausigmacher« können Mißverständnisse kaum aufkommen. Dagegen sind sie aufgetaucht, weil man naseweis im Sinne von »Mach' dich nicht naseweis« gebrauchte. Jungfer Naseweis heißt ein junges Mädchen, das sich stellt, als wäre sie eine erfahrene Frau, während sie doch noch recht wenig Lebenserfahrung hat.

Der Entstehung nach kann naseweis nur auf Jugendliche angewendet werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß es wie etwa von »seine Nase in alles stecken« gebraucht wird, wie manche Wörterbücher behaupten.

Ein junger Hund, der vom Hasen zur Spur, die plötzlich aufhört, geführt wird, ist, nebenbei bemerkt, im reinsten Sinne des Wortes »genasführt«, d. h. durch die Nase an eine Stelle geführt worden, wo nichts ist. Ich bin überzeugt, daß hier der Ursprung des Ausdrucks, der vorwiegend auf halberwachsene Menschen angewendet wird, zu suchen ist.

Großen Ärger verursachen viele Hunde durch ihre unausrottbare Vorliebe für allerlei Unrat, den sie auf der Straße finden. Manche sielen sich sogar darin, weshalb sie »Parfümeure« genannt werden. Namentlich reichen Leuten ist es peinlich, daß ihr Hund, den sie sehr verwöhnen, sich vor den Augen aller Leute auf verwestes Fleisch stürzt, als ob er zu Hause hungern müßte. In Wirklichkeit erhält er bessere Nahrung als manches arme Kind.

Vergegenwärtigen wir uns, daß Wildhunde, wie Wölfe, Schakale und Füchse, von Natur Aasfresser sind, so erscheint die Handlungsweise unserer Haushunde in einem ganz andern Lichte. Irgendwie müssen doch Leichen beseitigt werden, und zu ihrer Beseitigung gehören eben hundeartige Säugetiere. Deshalb haben sie sämtlich eine feine Nase, und deshalb haben sie Grabpfoten, um die verscharrten Leichenteile auszugraben. Da Unrat eine natürliche Nahrung unseres Hundes ist, so riecht er ihn auch gut. Allerdings kann ein Parfümeur unsere Wohnung verpesten. Da Strafen ganz zwecklos sind, tut man gut, ihn nach dem Sielen etwas aus dem Wasser apportieren zu lassen.

Die Katzen haben keine feine Nase und keine Grabpfoten. Sie gehen nur bei äußerstem Hunger an verweste Dinge. Von Natur sind sie nicht, wie die Hundearten, zur Beseitigung von Leichen bestimmt.

Aus dem Leben seiner früheren Artgenossen ist auch zu erklären, daß der Hund schlingt, während die Katze gesittet frißt. Der Wildhund wie der Wolf, der in Rudeln lebt, muß sich wie der Geier beim Fressen beeilen. Sonst wird sein Anteil von den Genossen verzehrt. Die Wildkatze, die allein jagt, kann ihre Beute in Ruhe fressen und tut es auch. Da Wildhunde, auch wenn sie noch so schmutzig gewesen sind, durch Sielen und Baden wieder ganz sauber werden, so haben auch heute noch unsere Haushunde keinen Trieb für das Reinigen der Pfoten und beschmutzen die Kleider ihres Herrn. Das ist für den Kulturmenschen sehr ärgerlich, aber der Hund wird nie zu erziehen sein, diese rein menschliche Überlegung zu verstehen; denn sein Haarkleid wird durch Wälzen und Laufen im Dorngestrüpp gestrählt und sauber.

Das schon erwähnte Apportieren bringt nicht der Mensch dem Hunde bei, wie man allgemein annimmt. Wildhundarten haben von jeher gern leblose Gegenstände im Maul getragen. Das ist auch sicherlich einer der Gründe, weshalb Hunde überhaupt viel leichter zum Apportieren zu erziehen sind. Wildkatzen tun das nicht; deshalb lernt auch eine Katze das Apportieren viel schwerer. Aber sie bringt gern gefangene Mäuse, wenn man sie sehr lobt. Denn alle Tiere, die ihren Jungen Futter zuschleppen, lernen das Apportieren. Die Katze, die an sich außerordentlich gewandt ist, wird im Apportieren niemals Besonderes leisten, weil ihr Rachen zu klein ist.

Selbst Pferde lernen das Apportieren. Die Wildpferde packen den Wolf mit den Zähnen und tragen ihn den Genossen zu, damit sie ihn totschlagen.

Da Vögel ihren Jungen unermüdlich Futter zutragen, so lernen sie auch das Apportieren sehr leicht. Im Zirkus oder bei Wahrsagerinnen sieht man oft zahme Papageien oder andere Vögel, die auf Befehl für eine bestimmte Person die Schicksalskarte aus einem Berge von Spielkarten herausholen.

Wildhunde, Wölfe und Schakale bellen nicht, sondern heulen sich zusammen. Würden sie so anhaltend bellen wie unsere Haushunde, so flüchtete alles Wild beizeiten. Als Kolumbus nach der Entdeckung Amerikas in die Heimat zurückkehrte, hatten seine Hunde das Bellen »verlernt«. Die Tiere wären draußen verhungert, wenn sie das Bellen nicht aufgegeben hätten.

Uns Menschen ist das Bellen der Hunde sehr angenehm, da sie uns dadurch den Besuch oder die Ankunft eines Fremden melden. Ebenso zeigen sie dem Jäger an, daß das erlegte Wild gefunden ist. Wir haben also bei den Hunden das Bellen gewissermaßen gezüchtet. Weil wir die Hunde füttern, schadet ihnen das Bellen in der Gefangenschaft nichts. Aber ursprünglich hat der Hund nicht gebellt, sondern nur die Anlage dazu von der Natur mitbekommen.

Die Katze hingegen, die ihre Beute überfallen will, muß ganz lautlos bleiben und darf deshalb nicht bellen.

Das Anbellen des Mondes, das man beim Hunde häufig beobachten kann, wollen manche darauf zurückführen, daß Wölfe und Wildhunde bei Vollmond am eifrigsten auf Jagd gehen. Nach dieser Ansicht würde also der Hund von der Jagdlust seiner Vorfahren, die der Vollmond in ihm weckt, gepackt werden.

Es wurde schon erwähnt, daß alle Haussäugetiere ursprünglich Nachttiere waren. Als solche lieben sie also sehr das Sichsonnen, weil beim nächtlichen Leben ihnen viel weniger Wärme zuteil wird als den Tagetieren. Der Hund, der sich auf der Straße sonnt, ist ein bekanntes Bild. Die Katze sieht man seltener, da sie sich gern auf Dächern sonnt.

Wölfe, Wildhunde und andere Hundearten leben in der Freiheit, ohne bei Unwohlsein einen Arzt um Rat fragen zu können. In der Fabel zieht der Kranich einem Wolf, der zu gierig gefressen hat, einen Knochen aus dem Rachen. Wir Menschen haben ja erst von den Tieren die Wirksamkeit der Heilpflanzen kennengelernt. Sie selbst haben sie durch ihren Instinkt gefunden. So ist auch das Grasfressen der Hunde zu verstehen; sie bedienen sich des Grases als Brechmittel. Es handelt sich auch hier nicht etwa um eine sinnlose Spielerei; denn ich habe mich oft genug davon überzeugt, wie wirksam das Graskauen beim Hunde ist.

Die Katze fällt immer auf die Füße, der Hund nicht. Das kommt daher, weil die Katze als Klettertier gern auf Bäumen sitzt, während der Hund gar nicht klettern kann. Alle Baumtiere, so Affen, Marder, Eichhörnchen usw., fallen stets auf die Füße.

Beim Hunde leuchten die Augen wie die der Katze, wenn sie von einem Lichtstrahl getroffen werden. Das beruht auf dem feineren Bau des Auges, ferner auf dem im Hintergründe des Auges befindlichen tapetum lucidum: Das sind Stellen, welche die Fähigkeit haben, das Licht stark zurückzuwerfen. Bei den Katzen fällt uns das Augenleuchten mehr auf, weil sie gewöhnlich in der Dunkelheit auf den Mäusefang gehen.

Zwei Feinde.

Da die Katzen gern durch enge Spalten klettern, so haben sie Schnurrhaare, die ihnen anzeigen, ob sie durch den Spalt noch hindurchkönnen. Bei dem Hunde sind Schnurrhaare nicht so wichtig; die Erdlöcher, durch die er kriecht, kann er meist durch Graben erweitern. Deshalb sind seine Schnurrhaare nur dürftig.

Der Haß des Hundes gegen die Katze ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß die großen Katzenarten, namentlich Leopard und Jaguar, mit Vorliebe Hunde fressen. Auch die Krähen hassen kleine Eulen, obwohl ihnen diese nichts zuleide getan haben, vermutlich aus dem Grunde, weil die größte Eule, unser Uhu, Krähen mit Vorliebe frißt.

Treffen Hund und Katze zusammen, so sehen wir, daß Hinz einen Buckel macht. Manche Naturforscher wollen das dadurch erklären, daß sich die Katze größer machen will. Da aber Wildhunde die größten Pflanzenfresser, wie Hirsche und dgl., angreifen, so kann diese Erklärung nicht zutreffen. Vielmehr sucht die Katze ihre schwächste Stelle, das Genick, zu schützen. Ein erfahrener Hund packt die Katze stets am Genick und schüttelt sie tot. Das sucht Hinz durch den Buckel zu vereiteln.

Der richtige Durchschnittsjäger sieht im Hunde, insbesondere dem Jagdhunde, ein ideales Geschöpf, während er sämtliche Katzen zum Teufel wünscht. Er hält seinen Hektor aber nicht nur für unendlich nützlicher als Hinz, sondern – wenngleich er der Katze eine gewisse Begabung keineswegs abspricht – auch für durchaus klüger. Sooft ich Gelegenheit hatte, darüber Ansichten zu hören, erfuhr ich: Würde wohl jemand die klügste Katze zum Jagdgehilfen des Menschen abrichten können, was doch bei dem dümmsten Köter mit Leichtigkeit gelingt? Hieraus gehe doch mit Deutlichkeit hervor, daß der Hund klüger als die Katze ist.

Umgekehrt sind es nicht etwa nur alte Damen, sondern auch Männer, die im Hinblick auf die Intelligenz Hinz höher stellen als seinen Todfeind. Erst kürzlich fand ich in einem sehr gelesenen Blatt wiederum diese Ansicht vertreten. Dieser Katzenfreund berief sich insbesondere darauf, daß Hinz in seinem Benehmen viel menschenähnlicher sei als der Hund. Während die Katze die Reinlichkeit liebe, auch sich nach Menschenart mit Artgenossen begrüße, sei der Hund ein Freund von Unrat, und seine Begrüßungsart sei zum mindesten sehr sonderbar.

Ich halte weder die erste noch die zweite Ansicht für richtig. In nachstehendem will ich die Gründe anführen, die mich verhindern, den Gegnern oder den Freunden recht zu geben.

Um Hund und Katze richtig zu verstehen, müssen wir uns zunächst daran erinnern, daß sie beide ehedem Raubtiere gewesen sind. Das ist allgemein bekannt. Dagegen wird fast niemals daran gedacht, daß sie, was ihre Lebensweise betrifft, zwei grundverschiedenen Klassen von Raubtieren angehören. Dieser ausgeprägte Unterschied ist einleuchtend.

Damit das Raubtier leben kann, muß es andre Tiere erbeuten und fressen. Die Erbeutung kann nun in mannigfacher Art vor sich gehen. Entweder wird mit offenem Visier gekämpft oder mit Heimtücke.

Wilde Hunde, Hyänenhunde, Wölfe usw. versuchen es regelmäßig auf dem erstgenannten Wege; sie verfolgen ein Tier so lange, bis es ermattet ist und überwältigt werden kann. Hierbei ist die Anwendung mancher List durchaus nicht ausgeschlossen. Das anhaltende Laufen ist eine langweilige Sache, daher entschließt sich z. B. der Wolf gewöhnlich nur dann dazu, wenn ihn der Hunger plagt. An sich ist ihm das Beschleichen eines Tieres viel lieber. Auch bei der Verfolgung werden allerlei Kunstgriffe angewendet. Von denjenigen Pflanzenfressern, die in Herden leben, z. B. Renntieren, sucht er einzelne abzusprengen, weil sie dann leichter zu überwältigen sind. Ebenso verteilen sich die Wölfe bei der Verfolgung – wenigstens wird das von wilden Hunden übereinstimmend berichtet –; während ein Teil dem Opfer auf den Fersen bleibt, trachtet ein andrer, ihnen den Weg abzuschneiden. Den Gegensatz hierzu bilden diejenigen Raubtiere, die fast nur durch Beschleichen ihr Opfer zu erhaschen suchen. Sie sind fast ausnahmslos Klettertiere, wie Leopard, Luchs, Katze usw. Der Hund gehört nun zur ersten, die Katze zur zweiten Klasse; jener ist ein Laufraubtier, diese ein Schleichraubtier. Daraus ergeben sich naturgemäß eine Reihe von Verschiedenheiten.

Auf den Hund machen bewegliche Gegenstände den größten Eindruck. Warum? Weil er sich seiner Schnelligkeit bewußt ist, und weil ihm nur ein Gegenstand entkommen kann, wenn er sich schnell entfernt. Überdies nimmt ein Nasentier, wie wir wissen, Bewegungen besonders scharf wahr. Die Katze dagegen weiß, daß sie etwas Fliehendes nicht einholen kann. Wilde Hunde jagen fast ausnahmslos gemeinschaftlich; sie feuern sich durch ihr Bellen gegenseitig an und können bei der wilden Jagd keinen Genossen verlieren, wenn sie fortwährend ihre rauhen Signale geben. Ein zurückgebliebener findet dadurch sein Rudel schnell und leicht wieder.

Die Katzenarten jagen einzeln, weshalb bei ihnen das Bellen gar keinen Zweck hätte. Nur die großen Arten brüllen, weil sie dadurch ihr Opfer erschrecken und eingepferchte Viehherden häufig zum Ausbrechen veranlassen. Der Dauerläufer kann wie ein Kürassier auftreten, das schadet ihm bei seiner Verfolgung nicht; ein Schleichraubtier muß sich jedoch unhörbar bewegen können, was Hinz mit vollendeter Meisterschaft versteht. Das Laufraubtier ist in fortwährender Bewegung, weil es nach einem Opfer forscht. Hat das Beutetier seinen Feind vorzeitig entdeckt, so schadet das nicht viel, dann gibt es eine lustige Jagd. Die Katze dagegen weiß, daß für sie entscheidend ist, das Opfer zu sehen, ehe sie selbst wahrgenommen ist. Deshalb ist Ruhe für sie die erste Pflicht.

Unter den Jägervölkern können wir übrigens genau dieselben Verschiedenheiten beobachten. Die Buschmänner z. B. besitzen eine fabelhafte Ausdauer, langsam trabend die flüchtige Antilope zu ermüden. Mag diese ihnen auch noch so weit entflohen sein, immer wieder holen sie das Wild ein und ermüden es schließlich derart, daß sie es mit ihren Spießen erlegen können. Sie wählen also die Methode der Laufraubtiere. Umgekehrt sind z. B. die Ndorobbos am Kilimandscharo Freunde der bequemeren Art der Schleichraubtiere. Bronsart von Schellendorff schildert ihr Verfahren wie folgt: »Mitten in der ganz offenen Steppe graben sie kreisrunde Löcher, die zwei bis drei Menschen aufnehmen, stecken rundherum in den niedrigen Wall trockene Büsche und liegen hier auf der Lauer. Selbst bei seinen Wanderungen in der offenen Steppe hält das Großwild zu gewissen Zeiten bestimmte Richtungen ein, ja es tritt häufig regelrechte Pfade aus. Unmittelbar neben, oft sogar mitten auf solch einem Pfade werden diese Verstecke angelegt.« Dieses Jägervolk sucht also das Wild nicht auf, sondern läßt es kommen.

Mit Recht können wir von den Ndorobbos sagen, daß sie sich aus Bequemlichkeit nicht mit der Methode der Buschmänner befreunden wollen. Könnten wir das gleiche von den Schleichraubtieren behaupten? Zwar ist selbst bei Brehm zu lesen, daß die Katzen gute Läufer sind; aber das ist ein gewaltiger Irrtum. Alle Kletterer sind schlechte Läufer, ebenso wie die besten Flieger, z. B. Adler, Wanderfalke, Mauersegler usw., auf der Erde am unbeholfensten sind.

Wenn man diese Schwäche der Katzen, nämlich ihr schlechtes Laufen, nicht kennt, versteht man manches in ihrem Gebaren absolut nicht. Ich habe oft stundenlang einem alten Kater zugeschaut, der gar zu gern vom Dorfe nach dem Meeresstrande wollte, weil dort zahlreiche Kaninchen hausten. Das freie Feld dazwischen war ihm nicht geheuer, weil Menschen und namentlich Hunde nicht selten hier vorbeikamen. Die Vorsicht, mit der er Umschau hielt, damit er nicht seine Jagdlust mit dem Tode büße, war im höchsten Grade lehrreich.

Wie genau jedes Tier weiß, wieviel es leisten kann, dafür sei als Beweis noch das Verhalten eines zahmen Luchses angeführt, von dem sein Besitzer Löwis folgendes erzählt: »Bei der hitzigsten Jagd auf Hasen behielt er stets so viel Überlegung, um das Verhältnis seiner Geschwindigkeit und Ausdauer zu der des Hasen, scheinbar wenigstens, abzuschätzen. Nur wenn ihm der Hase überlegen war, verfolgte er ihn wie eine Katze, in wenigen, aber gewaltigen Sprüngen. Waren die Kräfte gleichartig, dann jagte er durch dick und dünn, über Zäune und Hecken, wie ein Windhund dem Wilde folgend; das Ergebnis war oftmals ein günstiges.«

Also selbst der hochläufige Luchs vermag nicht immer, einen ermüdeten Hasen zu fangen.

Wenn man sich daher vergegenwärtigt, daß die Katzenarten gesundes Wild nicht einholen können, so wird man endlich mit dem Irrtum aufräumen, daß zum Beispiel der Löwe zu ritterlich sei, nach einem Fehlsprunge einen Pflanzenfresser weiterzuverfolgen. Das hungrige Raubtier verhungert also angeblich lieber, als daß es seine Beine in Bewegung setzt? Die Unrichtigkeit dieser Meinung geht schon daraus hervor, daß, wenn nach einem Fehlsprunge das flüchtige Wild einen Bogen machen muß – beispielsweise weil die Schlucht sich krümmt –, das Raubtier den Weg abschneidet und dann nochmals springt. Wo bleibt da die Ritterlichkeit?

Der Gepard, ein Mittelding zwischen Hund und Katze, ist auf kurze Entfernungen das schnellste Geschöpf. Hat er also nicht bei den ersten paar hundert Metern ein Wild eingeholt, so macht er kehrt. Das tut er ebenfalls nicht aus Ritterlichkeit, sondern aus sehr natürlichen Gründen, einfach, weil er nicht kann.

Haben wir uns die grundverschiedenen Jagdarten der Raubtiere klargemacht, so ist es einleuchtend, daß für alle Jäger, die das Wild aufsuchen, die Katzen unverwendbar sind. Da auch der deutsche Jäger hierzu gehört, so kann er beim Pirschen die Katze nicht als Jagdgenossen gebrauchen. Würden wir dagegen wie die Ndorobbos, die keine Schutzwaffen haben, das Wild zu uns kommen lassen, so wäre der Hund dabei ganz unbrauchbar, dagegen große Katzenarten, wie zum Beispiel ein gezähmter Luchs, von allergrößtem Wert. Alle Katzen sind Terrainkünstler, das heißt, sie verstehen, sich in geradezu wunderbarer Weise zu verstecken. Ein Mensch kann das niemals. Wie sollte also Hinz mit uns zusammen auf die Hasenjagd gehen? Die Katze verbirgt sich hinter einem kleinen Erdhaufen, sie ist völlig unsichtbar. Der Mensch dagegen ist auf tausend Schritt zu sehen. Das wäre ja genau so, wie wenn wir uns mit einem Elefanten zusammen an ein feindliches Lager heranschleichen wollten!

Nun kommt noch etwas sehr Wichtiges. Die Katze hat wie der Mensch ihren Grundsinn in den Augen, kann aber wie dieser nicht wittern. Eine zwischen zwei Tellern gehaltene Maus kann sie z. B. mit der Nase nicht finden. Der Hund dagegen hat, wie schon öfter gesagt wurde, seinen Grundsinn in der Nase, während seine Augen nicht sehr viel taugen. Jagt der Mensch gemeinsam mit dem Hunde, so ergänzen sich beide wie der Blinde und der Lahme. Das Sehen besorgt der Mensch; das Aufspüren der Fährten, wozu wir unfähig sind, ist Sache des Hundes. Gerade diesen allerwichtigsten Dienst, das Spüren des Wildes, vermag uns die Katze nicht zu leisten. Deshalb ist sie für unsre Jagd ganz unbrauchbar.

Haben wir so die Verschiedenheiten der Jagdmethoden erkannt, so verstehen wir auch die eingangs erwähnten Verschiedenheiten im Benehmen dieser Tiere.

Anschleichende Katze.

Nach einem Gemälde von

J. Gimenez y Fernandez.

Phot. N. Schlesinger, Kunstverlag, Stuttgart.

Ein Laufraubtier darf bei der Verfolgung vor keinem Hindernisse scheuen und muß selbst durch den tiefsten Schmutz; ein Schleichraubtier, das sich seinen Platz aussucht, kann dagegen immer sauber bleiben. Diese (scheinbare) Unsauberkeit des Hundes verdient also keinen Vorwurf. Ein Mensch, der am Schreibtisch sitzt, kann stets reine Nägel haben; ein anderer, der Kartoffeln schält, kann das nicht.

Weil die Katzen wie der Mensch Augentiere sind, so erklärt sich auch, daß sie sich in ähnlicher Weise begrüßen. Denn für die Augen ist der Kopf der interessanteste Teil des Körpers. Für die Nasentiere wie den Hund ist jedoch, wie früher schon hervorgehoben wurde, der entgegengesetzte Teil des Körpers am bedeutsamsten. Das kommt uns komisch vor, vom Standpunkt des Tieres aus gesehen, ist das aber durchaus verständig. Die eigenartige, uns unsympathische Begrüßung des Hundes hat also ihre vollgültige Berechtigung.

Gezähmte Luchse sind, wie wir gesehen haben, zur Jagd durchaus brauchbar; der Gepard sogar, der nach seiner Sinnesentwicklung zu den Katzen gehört, ist ein vorzüglicher Jagdgehilfe. So kann man von den Katzen nur sagen, daß sie für unsere Jagdmethode unbrauchbar sind.

Zu der aufgeworfenen Frage, ob Hunde oder Katzen klüger sind, kann sich der Tierkenner also verständigerweise nur so stellen, wie zu manchen andern Fragen, wo Grundverschiedenes miteinander verglichen wird. Wer will zum Beispiel beantworten, wer am klügsten ist: ein berühmter Professor, ein erfolgreicher Kriminalkommissar oder ein Börsenspekulant, der Millionär geworden ist? Wie Hund und Katze ist ein jeder in seiner Art klug, und doch kann der eine nicht das erreichen, was dem andern mit Leichtigkeit gelingt.

Ein bekannter norddeutscher Tierkenner schreibt über die verschiedene Behandlung der Katze in Deutschland und in Italien wie folgt:

»Unter den Haustieren ist in Italien die Katze der Liebling des Publikums. Wenn Georg von Martens in seinem vortrefflichen Buche über Italien sagt: ›Sie ist in Italien häufiger als in Deutschland, weil ihre anständigeren, feineren Sitten, ihre Mäßigkeit, selbst ihre Liebe zur Unabhängigkeit hier mehr Anerkennung finden, als die derbe Ehrlichkeit und Treue des Hundes‹, so unterschreibe ich diese seine Bemerkung als vollständig richtig vom völkerpsychologischen Standpunkte! Sie ist so gewiß, wie der ähnlich zu erklärende Unterschied, daß dem Germanen mehr die ehrliche, plumpe Hiebwaffe und der Schlag, dem Romanen mehr die geschmeidige und heimliche Stoßwaffe und der Stich zusagen. Petrarka ist ohne seine Katze nicht denkbar; Kätzchen sind es, die Pius IX. bei dem Verlust der irdischen Herrschaft trösten helfen. Unsere deutschen Helden werden in Sagen und Dichtung nur mit Hunden in Verbindung gebracht; die Katzen stellt der germanische Volksglaube geradezu mit Hexen auf eine Stufe. Ich entsinne mich noch aus meiner Soldatenzeit sehr wohl, daß, wenn man in Berlin spät nachts etwas angeheitert von der Wachtstube nach Hause ging, die Herren Kameraden mit den Seitengewehren die Katzen angriffen oder Hunde darauf hetzten, durchaus guten Glaubens, denn nach der öffentlichen Meinung gilt in Berlin und vielen anderen norddeutschen Städten die Katze als niederträchtiges, boshaftes Geschöpf, das jeder ehrliche Mann vertilgen müsse, wo es ihm in den Wurf kommt, ähnlich wie eine Ratte oder einen Marder. Diese Behandlung hat nun bei uns begreiflicherweise den Charakter und die Moralität von Hinz und Murr nicht gerade verbessert, dagegen ist in Italien, Frankreich, England, teilweise auch in Süddeutschland die Katze in der Tat ein liebenswürdiges Tier. Nicht im mindesten scheu, liegt es auf dem Ladentisch oder auf der Erde in der Sonne, läßt sich sogar, ohne unangenehm zu werden, gegen den Strich streicheln, gehorcht aufs Wort und beträgt sich würdevoll und anständig. Erheiternd ist es, das Verhältnis von Hund und Katze untereinander zu betrachten; in den bezeichneten niedersächsischen Landstrichen, und namentlich in Berlin, ist eigentlich jede Katze auf der Straße vogelfrei. Ängstlich paßt sie den Augenblick ab, wo sie über die Straße spazieren kann, und mit Vorliebe benutzt sie dabei Rinnsteinbrücken und andere versteckte Passagen, denn wehe ihr sonst! Jeder richtige Berliner Hund wird sie sofort mit der größten Wut angreifen. Ich habe kurze, stämmige Bulldoggen gesehen, die den stärksten Kater mit einem Ruck abtun konnten, und derartige Hunde werden sehr teuer bezahlt. In den Ländern des Südens hat kein Hund die Absicht, einer Katze etwas zu tun. Die Katze herrscht vielmehr, und das Publikum würde bei einem Kampf zwischen Hund und Katze sich bestimmt auf die Seite von Hinz schlagen; das weiß der Hund von Jugend auf und lebt mit der Katze im Frieden.«

Schon früher wurde darauf hingewiesen, daß Eifersucht bei den Haustieren eine ziemlich häufige Eigentümlichkeit ist. Von der Eifersucht eines Pferdes wurde aus Mährisch-Weißkirchen folgende Geschichte erzählt:

In der nahen Gemeinde Kunzendorf ging der dortige Erbgutsbesitzer, ein großer Pferdefreund und Pferdezüchter, wie gewöhnlich in seinen wohlbesetzten Pferdestall, um da nachzusehen; hierbei trat er vorerst zu einer stets bevorzugten Mutterstute, tat ihr schön, streichelte sie und gab ihr zu trinken, was sie alles mit Wohlgefallen annahm. Alsdann ging er zu einem andern Pferde und wiederholte auch bei diesem seine Liebkosungen, als plötzlich die bereits geliebkoste Stute in voller Eifersucht ihren Stand verließ, auf den Hausherrn zustürzte und ihn in äußerster Entrüstung mit ihrem Gebisse derartig packte, daß er in der Bestürzung über den unvermuteten Überfall jedenfalls Verletzungen und Wunden davongetragen hätte, wäre er nicht durch schwere Winterkleider geschützt gewesen.

Von einem kinderfreundlichen Pferde gibt die Zeitschrift »Der Zoologische Garten« folgende Schilderung:

Ich kann es mir nicht versagen, Ihnen einen Beweisfall von der Intelligenz und zugleich dem – ich weiß mich nicht anders auszudrücken – sittlichen Gefühl eines Pferdes mitzuteilen, der sich hier ereignet hat und gewiß verdient, zur weiteren Kenntnis gebracht zu werden. – In der Nähe unsrer Stadt kam eine einspännige Fuhre einen ziemlich steilen, sandigen Feldweg herunter, in dem an einer Stelle mehrere kleine Kinder sich mit Spielen, im Sande vergnügten. Bei Annäherung des Wagens, dessen Führer aus irgendeinem Grunde zurückgeblieben war, wichen die Kinder aus, bis auf ein zweijähriges, das die ihm drohende Gefahr nicht erkannte und ruhig weiterspielte. Was geschah? Das Pferd, unmittelbar vor dem bedrohten Kinde angelangt, hielt stille, wartete einige Augenblicke ab, – es setzte offenbar voraus, daß das Kind sich von selbst entfernen würde –, griff endlich, als dies nicht geschah, das bedrohte Geschöpfchen vorsichtig mit den Zähnen an seinem Kleidchen und legte es zur Seite in eine den Weg begrenzende Hecke, etwas unsanft nach Pferdeart, so daß das Kind von den Ästen der Hecke einige leichte Schürfungen davontrug, sonst aber ganz unverletzt blieb, als das kluge Tier seines Weges weiterging. – Die Tatsache ist verbürgt; die Mutter des Kindes sah von dem Fenster des am Wege liegenden Hauses aus selbst zu. Durch das Geschrei der Kinder erschreckt, wollte sie selbst zu Hilfe eilen, kam aber zu spät, da das Pferd das Kind bereits in Sicherheit gebracht hatte.

Eine Hauptschwäche des edlen Pferdes ist das Scheuen vor den harmlosesten Dingen und das damit häufig verbundene sinnlose Durchgehen. Man kann wohl ohne Übertreibung behaupten, daß in Deutschland alljährlich eine ganze Anzahl von Menschen dadurch ums Leben kommen oder zu dauerndem Siechtum verurteilt sind. Schon früher bei der Aufzählung der sogenannten Unarten der Haustiere haben wir erwähnt, daß das Scheuen der Pferde mit ihrem schwachen Sehvermögen zusammenhängt. Wie beim Hunde, so ist auch beim Pferde die Nase vorzüglich, das Gesicht dagegen bei Tageslicht minderwertig.

Woher kommt es nun, daß ein eingespannter Hund nicht vor einem weißen Blatt Papier scheut, während es Pferde häufig tun?

Pferderudel von Wölfen beunruhigt.

Nach einem Gemälde von

J. v. Berres.

Die richtige Antwort muß natürlich lauten, daß der Hund als Raubtier überhaupt nicht scheut. Das Pferd dagegen ist ein Pflanzenfresser, und zwar, genauer ausgedrückt, ein fliehender Pflanzenfresser, der in der Regel seine Rettung in der Flucht sucht.

Je wehrhafter und mutiger ein Pflanzenfresser ist, desto seltener wird er scheuen, wenn er eingespannt geht. Hierher gehören halbwilde Hengste, die den Kampf mit Wölfen aufnehmen, Stiere, Elche und Büffel. Umgekehrt wird ein Pflanzenfresser um so mehr zum Scheuen und Durchgehen neigen, je schwächer und feiger er ist, weshalb furchtsame Pferde am leichtesten durchgehen.

Man sollte also annehmen, daß Esel und Ziegen vor dem Wagen besonders gefährlich seien, was nach meinen Beobachtungen aber nicht den Tatsachen entspricht. Esel und Ziege sind ursprünglich Kinder des Gebirges. In gebirgigen Gegenden wäre es jedoch höchst töricht, sinnlos davonzustürmen. Überdies bleibt die Ziege durch ihren Mut und ihr besseres Sehvermögen vor dem Scheuen vor harmlosen Gegenständen gewöhnlich bewahrt.

Aus diesen Gründen ist es einleuchtend, daß sich verwilderte Pferde in gebirgigen Gegenden beim Durchgehen selbst den größten Schaden zufügen. Das bestätigt auch der Reisende Murray. »Einen ungleich gefährlicheren Feind«, schreibt er, »tragen die Herden in sich selbst. Zuweilen ergreift sie ein ungeheurer Schrecken. Hunderte und Tausende stürzen wie rasend dahin, lassen sich durch kein Hindernis aufhalten, rennen gegen Felsen oder zerschellen in Abgründen. Den Menschen, der zufällig Zeuge von solch entsetzlichem Ereignis wird, erfaßt ein Grausen; selbst der kalte Indianer fühlt sein sonst mutiges Herz erzittern. Ein Dröhnen, das immer stärker wird und schließlich den Donner, das Brausen des Sturmes oder das Toben der Brandung übertönt, verkündet und begleitet den Vorbeizug der auf Sturmesfittichen dahinjagenden, angsterfüllten Pferde. Sie erscheinen plötzlich im Lager, stürzen zwischen die Feuer hindurch, über die Zelte und Wagen weg, erfüllen die Lasttiere mit tödlichem Schrecken, reißen sie los und nehmen sie mit auf in ihren lebendigen Strom, der ins Verderben führt.«

Etwas Ähnliches ereignete sich in verkleinertem Maßstabe während des englischen Manövers bei Southampton im Jahre 1904.

»Nach Mitternacht wurde ein Chargenpferd, das ein Bein gebrochen hatte, auf Anordnung eines Tierarztes erschossen. Dadurch wurden verschiedene der in der Nähe angekoppelten Pferde scheu und rissen sich los. Als sie durch die Linien der Kavalleriepferde galoppierten, machten sie Hunderte von anderen Pferden scheu, die ebenfalls in wilder Flucht durch das Lager rasten und selbst über Zelte hinwegstürmten, die mit schlafenden Leuten gefüllt waren. Das Lager war zwar sofort alarmiert; aber es war vollständig unmöglich, dem wahnsinnigen Lauf von mehr als 700 Pferden Einhalt zu tun. Viele der Leute wurden bei diesem Versuche, meist allerdings nur leicht, verletzt. Ein Teil des Sammelplatzes war mit Stacheldraht umzäunt. An diesem rissen sich die Tiere in ihrer wahnsinnigen Flucht und verletzten sich zum Teil ganz erheblich. Die größte Zahl der wildgewordenen Pferde raste in die Stadt Southampton und versetzte die ganze Bevölkerung in Furcht. Unglücklicherweise war ein Teil der Straßenbahn von Southampton in Umbau begriffen, und in diese Bauarbeiten stürmten die Pferde hinein. Die Flucht der Tiere war so wild, daß sie sich zum Teil durch Anlaufen gegen die Häuser schwer verletzten, zum Teil aber auch in die See fielen. Verschiedene Pferde ertranken, trotzdem sofort Rettungsversuche gemacht wurden. Mehrere andere mußten wegen der erlittenen Verletzungen getötet werden. Eine andere Abteilung galoppierte durch Winchester in der Richtung nach Aldershot. Ausgeschickte Streifen fanden viele Tiere schwerverletzt am Wege liegend."

Im allgemeinen wird das Pferd, als Tier der endlosen Ebenen, bei seinem sinnlosen Durchgehen keinen Schaden nehmen. Das Rettungsmittel ist also an sich vorzüglich, weil seine Hauptfeinde, die großen Katzenarten, ihm nicht zu folgen vermögen. Vor dem unberechtigten Scheuen ist der wilde Einhufer dadurch bewahrt, daß er in der Freiheit stets gegen den Wind läuft. So ist es ausgeschlossen, daß er vor einem Blatt oder einem Stein scheut, weil ihm seine treue Nase sagt, daß keine Gefahr droht.

Das Rennen gegen den Wind ist schon den alten Griechen und Arabern aufgefallen, denn sie fabelten, daß der Vater schneller Rosse der Windgott (Zephyros) sei.

Ertappt der gestrenge Lateinlehrer einen seiner Schüler dabei, daß er eine Übersetzung, eine sog. Klatsche, benutzt, so hält er dem Übeltäter eine Strafrede. Dabei kann er seiner Verachtung gar nicht genug Ausdruck geben, wie unwürdig es eines Schülers ist, eine »Eselsbrücke« zu benützen. Ich habe mir, wenn ich ehrlich sein soll, als Junge bei diesem Ausdruck nicht viel gedacht. Auf ein Schülerhirn stürmen ja so viele neue Eindrücke ein, daß es wichtigere Dinge zu verarbeiten hat. Der Sinn des Ausdrucks liegt klar zutage und ist dahin zu fassen, daß die Klatsche eine unzulässige und überflüssige Erleichterung ist. In dem Sinne von überflüssiger Unterstützung bei einem Vorhaben hört man die Bezeichnung »Eselsbrücke« im Volksmunde ganz allgemein.

Später suchte ich nach einer Erklärung dieser Bezeichnung, muß aber gestehen, daß mich die Angaben der Wörterbücher nicht befriedigen. Es heißt dort: inertiae adjumentum (Unterstützungsmittel für Unkundige) französisch: le pont aux ânes. Der Ausdruck soll durch Johann Buridan im 14. Jahrhundert aufgekommen sein, der spöttisch asinus Buridanus und dessen Schrift »super summales asini pons« (»Eselsbrücke«) genannt wurde.

Wir müssen uns zunächst eine andere Frage vorlegen: »Ist der Esel wasserscheu und warum? Jeder Müller weiß, daß sein Grautier gegen das Wasser große Abneigung hat.

Schon vor zweitausend Jahren schreibt der alte Römer Plinius vom Esel: Groß ist die Liebe der Eselin zu ihren Jungen, aber größer noch ihr Abscheu vor dem Wasser. Mitten durchs Feuer geht sie, um zu ihren Jungen zu gelangen, aber auch vom kleinsten Bächlein läßt sie sich die Füße nicht benetzen.

Also die Abneigung des Esels gegen das Wasser ist den Menschen schon vor zweitausend Jahren etwas ganz Bekanntes gewesen. Es ist ihnen schon damals aufgefallen, daß selbst die Furcht vor dem Feuer nicht so groß ist, wie die Abneigung gegen das Wasser.

Es gibt noch ein anderes wasserscheues Haustier, das Kamel. Brehm schildert uns in anschaulicher Weise, wie die Araber das unbeholfene Geschöpf über den breiten Nil bringen. »Die Nilanwohner«, schreibt er, »sind oft genötigt, ihre Kamele von einem Ufer an das andere zu schaffen, und tun dies in einer nach unseren Begriffen wirklich empörenden Weise. Das Kamel kann nicht schwimmen, muß aber gleichwohl schwimmend über den Strom setzen, weil die Überfahrtsbarken nicht nach Art unserer Fähren eingerichtet, sondern ganz gewöhnliche Boote sind, in die das ungeschickte Geschöpf nicht gebracht werden kann. Die Einheimischen haben folgendes Verfahren ersonnen:

»Ein Araber bindet eine Schlinge um Kopf und Hals, so, daß sie nicht würgt. An dieser zieht er das Tier in den Strom hinab; zwei oder drei andere helfen mit der Peitsche nach. Das Tier möchte brüllen nach Herzenslust, aber das läßt die Schlinge nicht zu; es möchte entfliehen, allein der Strick hält es, und wenn es nicht gutwillig folgt, schnürt der Halfter die Schnauze noch recht fest zusammen; es muß also wohl oder übel ins Wasser. Sobald es den Grund verliert, öffnen sich die häßlichen Nüstern, die Augen treten aus den Höhlen hervor, die Ohren werden krampfhaft auf und nieder bewegt. Einer, der weiter hinten im Boote sitzt, packt es am Schwanze, ein anderer hebt mit der Schlinge den Kopf über das Wasser, so daß es kaum Atem schöpfen kann; und dahin geht die Fahrt unter Strampeln und Stampfen des geängstigten Tieres. Wenn es am andern Ufer ankommt, rennt es gewöhnlich davon, und erst, nachdem es sich vollständig überzeugt hat, daß es wieder festen Grund unter den Beinen hat, findet es nach und nach seine Ruhe wieder.«

So hat es Brehm um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erlebt. Damals war von Kultur bei den Arabern in Ägypten keine Rede. Trotzdem bestand schon die Abneigung des Kamels gegen das Wasser. Die Abneigung von Esel und Kamel gegen das Wasser kann also nicht, wie vielfach von manchen Gelehrten angenommen wird, auf kulturelle Einflüsse zurückzuführen sein.

Für den Tierkenner ist die Sache ganz einfach. Immer wieder muß ich betonen, daß wir ein Haustier niemals verstehen werden, wenn wir nicht auf die Lebensweise seiner wilden Verwandten zurückgehen. Zwar kennen wir die Stammeseltern des Hauskamels noch nicht, aber sie waren ohne Zweifel ausgesprochene Wüstentiere. Auch die Wildesel, die Vorfahren unseres Hausesels, leben in den dürrsten und unfruchtbarsten Gegenden Ostafrikas und Westasiens.

Maultier (Schwerer Schlag).

Ist es nun ein Wunder, daß ein Tier, das seit Jahrtausenden – es ist wahrscheinlich viel länger her – nie ein Wasser gesehen hat, sich dagegen sträubt? Wildesel und Wildkamele eilen wohl zu den spärlichen Quellen, um zu trinken, an den Leib aber kommt ihnen niemals Wasser. Denn selbst Regen kennt ihre Heimat nur höchst selten.

Der Esel geht also nicht aus Dummheit oder Störrigkeit ungern durch einen Bach, sondern weil er das Wasser aus oben dargelegten Gründen scheut. Bei einigen Eseln ist bei guter Behandlung zu erreichen, daß sie das Wasser nicht scheuen. So muß also für den Esel selbst über seichte Bäche eine Brücke gebaut werden.

Nach der Ansicht des Menschen ist diese Eselsbrücke vollkommen entbehrlich; und daher nennt man eine »überflüssige Erleichterung« eine »Eselsbrücke«.

Unser Lehrer hatte also ganz recht, wenn er die Klatsche eine Eselsbrücke nannte. Sie war nach seiner Ansicht eine überflüssige Erleichterung.

Endlich spotten wir über den I-ah-Ruf des Esels und bedenken nicht, daß in der Heimat des Tieres, im Gebirge, hochgezogene Töne am weitesten hörbar sind.

Auch seine Vorliebe für Disteln und Dornen gereicht ihm zum Spotte. In Wirklichkeit frißt der Esel Hafer noch lieber. Nur hat er sich in seiner öden Heimat von jeher mit stachligen Gewächsen begnügen müssen.

Übrigens hat der Esel im Gegensatz zum Pferde einen selten gewürdigten Vorzug: er wird fast niemals krank.

Mit dem Pferde kann man ihn nur künstlich paaren, da beide Einhuferarten eine entschiedene Abneigung gegeneinander haben. Ist die Mutter eine Pferdestute, so nennen wir das Junge Maultier, ist sie eine Eselstute, Maulesel.

Maultiere sieht man bei uns jetzt ziemlich häufig, da sie, wie der Esel, sehr genügsam sind und selten krank werden. Auch haben sie, wie die Esel, sehr feste Hufe, damit sie sich in unwegsamem, bergigem Gelände nicht verletzen.

Vor dem Weltkriege büßte ein Zieten-Husar, der auf Urlaub in sein Heimatdorf gekommen war, durch einen Stier sein Leben ein. Die rote Uniform brachte den Bullen derartig in Wut, daß er den Soldaten angriff. Als gewandter Reiter schwang sich dieser auf den Rücken des Untiers, wurde aber später von ihm abgeschüttelt und zertrampelt. Jener Stier zeigte sich wie ein ungezähmtes, wildes Tier.

Allgemein wird angenommen, daß sich nur Herdentiere wirklich zähmen lassen. In meinen Büchern habe ich eine Reihe von Tatsachen angeführt, die mit dieser Lehre schlecht vereinbar sind. So ist von einzeln lebenden Tieren beispielsweise der Gepard oder Jagdleopard leicht zu zähmen, ferner der Tapir u. a. Auch von dem neu entdeckten Zwergflußpferd, das einzeln lebt, wird hervorgehoben, daß es auffallend leicht zahm wird. Umgekehrt sind Rinder ebenso wie Schweine ausgesprochene Herdentiere. Trotzdem möchte ich manchmal bezweifeln, ob von einer wirklichen »Zähmung« dieser Tiere geredet werden darf.

Wie mir ein alter Landwirt vor Jahren schrieb, sind im Sommer 1913 allein in dem kleinen Mecklenburg acht Personen von wütenden Bullen getötet oder zu Krüppeln gemacht worden. In zwei Fällen waren es sogenannte zahme junge Bullen, die für durchaus fromm gehalten wurden und doch eine leichte Berührung mit der Rute so übelnahmen, daß sie wütend auf den vermeintlichen Peiniger losgingen. Während sich in dem einen Falle der Onkel meines Gewährsmannes durch herkulische Kräfte und große Gewandtheit retten konnte, tötete der andere Bulle seinen Gegner.

Schon der Blutgeruch genügt, um Rinder wild zu machen. Auch das Angstgebrüll einer Herdengenossin übt dieselbe Wirkung aus; ja manchmal genügt der Angstschrei eines anderen Tieres. So wurde aus Malchow in Mecklenburg im November 1903 gemeldet: »Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich in der Nossentiner Hütte. Die Arbeiterfrau Möller war im Stall bei der Kuh beschäftigt, als diese durch das Geschrei eines Schweines, das geschlachtet werden sollte, plötzlich wild wurde und die Frau mit den Hörnern bearbeitete, so daß sie schwere Verletzungen am Unterleib erlitt.«

Ein weiterer Grund für ein Wildwerden ist z. B. das Kalben im Freien, weil die Kuh in jedem Menschen einen Feind ihrer Nachkommenschaft sieht.

Wie mit Bullen, so ist auch mit Ebern nicht zu spaßen. Ebenfalls in Mecklenburg, nämlich in Gadebusch, wurde der vierjährige Sohn eines Arbeiters schwer verletzt. Er war mit einem Spielgefährten zu seinem größeren Bruder, der Schweine hütete, gelaufen. Hier vergnügten sich die Jungen damit, daß sie hinter einer Sau herliefen, um sie zu jagen. Der Eber geriet darüber in Wut und brachte dem kleinen Kerl mit den Hauern eine Wunde bei, welche die Lunge freilegte.

Von den Schweineherden Ungarns berichtet der Naturforscher Lenz, daß sie jeden Hund zu zerfleischen suchen. Man bindet deshalb einen zu alt gewordenen Hund auf dem Wege an, den eine Schweineherde nimmt.

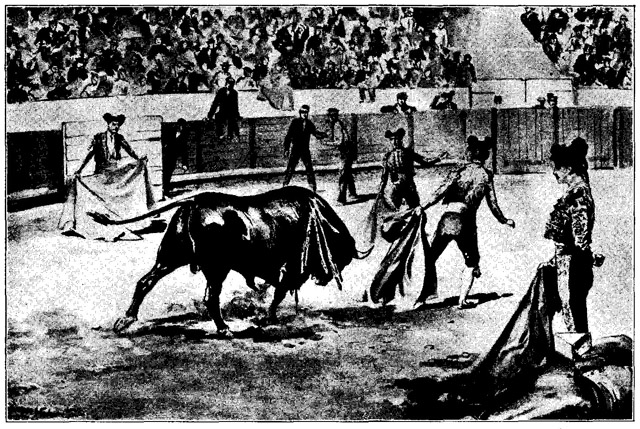

Stierkampf in Spanien:

Toreros mit roten Mänteln reizen den Stier.

Nach einem Gemälde von

Ewald Thiel.

Woraus erklärt sich der Haß des Stiers gegen die rote Farbe? Merkwürdigerweise ist diese Eigentümlichkeit neuerdings entschieden bestritten worden. Es genügt wohl der Hinweis, daß bei den spanischen Stiergefechten der Espada (der mit Degen oder Schwert bewaffnete Stierkämpfer) den Stier mit einem roten Tuche zum Angriff reizt. Die spanischen Stierkämpfer haben doch wohl die »Stierseele« aufs gründlichste studiert. Selbst der Hausbüffel wird durch die rote Farbe gereizt. Dem frommen Mohammedaner gereicht es zum größten Ärgernis, daß die dem Propheten heilige rote Farbe seinen sonst so geschätzten Hausgenossen in Wut bringt.

Büffel und Rinder haben ihren Hauptfeind im rötlichen Tiger. Uns Menschen als Augentieren scheinen die Farben zwar nicht genau übereinzustimmen. Aber beim Anblick eines gehaßten Feindes kommt es auf Kleinigkeiten nicht an, namentlich nicht bei Nasentieren.

Auch der Truthahn haßt die rote Farbe; denn sein Hauptfeind ist der rötliche Luchs.

Von zahmen Kranichen wird ähnliches berichtet. Das ist auch ganz einleuchtend; denn der Rotfuchs raubt ihre Jungen. Die Eltern stürzen sich dann haßerfüllt auf den Räuber und verjagen ihn gewöhnlich.

Ganz überzeugend ist das, was Frau Dr. Heinroth, die Gattin des Direktors des Berliner Aquariums, berichtet. Sie ist eine ausgezeichnete Tierbeobachterin, wie ihre vortrefflichen Arbeiten auf diesem Gebiete beweisen. Von ihrem zahmen Wiesenschmätzer erzählt sie, daß er aufs äußerste erregt war, wenn sie rote Pantoffeln trug. Überhaupt haßte er die rote Farbe ganz auffällig.

Wer gefährdet Brut und Leben des im Sumpfgelände heimischen Wiesenschmätzers? Nach meinen Beobachtungen ist das Wiesel sein Hauptfeind. Sieht der Vogel irgendwo die rote Farbe, erinnert ihn diese offenbar an das rötliche Fell seines Hauptfeindes, und er gerät in äußerste Wut.

Ähnliche Beobachtungen sind bei anderen Tieren gemacht worden: Die Elefanten im Zoologischen Garten trompeten laut, sobald sie einen Schimmel sehen. Wir schließen mit Recht daraus, daß in früheren Zeiten ein hellfarbiges Geschöpf lebte, mit dem die Elefanten in schwerem Kampfe lagen, weshalb sie es heute noch hassen.

Vor vielen Jahren war ich von einem lieben Freunde nach seinem Jagdrevier geladen, das sich in einem entlegenen Winkel der Mark Brandenburg befand. Hier hatten wir Gelegenheit, uns an der Rettung eines jungen Rindes zu beteiligen. Der Vorfall bietet manches Interessante; deshalb will ich ihn erzählen:

Eines Vormittags hatte uns der benachbarte Förster besucht und die Vorzüge seines teckelähnlichen Hundes in den lebhaftesten Farben geschildert. Hervorragendes sollte er namentlich als Kaninchenstöberer leisten. So wurde der Plan gefaßt, diesen Wunderhund am Nachmittag bei einer Kaninchenjagd auf die Probe zu stellen.

In früheren Jahren waren diese Waldnager unendlich zahlreich gewesen. In der Morgen- oder Abenddämmerung, also zu Zeiten, wo sie den Bau gewöhnlich verlassen, überfluteten sie förmlich die Umgebung des Reviers. Der vorangegangene schneereiche Winter hatte aber gewaltig unter den Vettern unseres Lampe aufgeräumt. Die meisten Kaninchen sollten in dem Teile des Reviers stecken, der am weitesten von dem Jagdhaus entfernt lag. Wir setzten uns frühzeitig in Marsch.

Pünktlich fanden wir uns an der verabredeten Stelle ein, die wohl eine Stunde von dem nächsten Dorfe entfernt lag. Der Förster wollte mit seinem Hunde eine Schonung durchtreiben, während wir beide als Schützen an einer Schneise, einem schmalen Wege, warteten, der durch den Wald führt, um die blitzschnell vorüberflitzenden Kaninchen mit unserer Ladung zu begrüßen.

Das Treiben hatte soeben begonnen; wir beide standen erwartungsvoll mit gespannten Flinten auf unseren Plätzen, als plötzlich der markerschütternde Schrei eines Knaben ertönte. Wir hatten in der ganzen Gegend außer einem Hütejungen, der etwa ein Dutzend Kühe trieb, keinen Menschen gesehen. »Der Junge wird wohl nach Knabenart irgend etwas begangen haben,« dachte ich bei mir, »und nun bekommt er von seinem Vater oder dem Rindviehbesitzer eine gehörige Tracht Prügel.« Aus diesem Grunde ließen wir uns alle zunächst in unserm Vorhaben nicht stören. Wir waren, um ein paar elende Kaninchen zu schießen, anderthalb Stunden in der größten Hitze gelaufen, und so kam gerade in dem Augenblick, wo für den Küchentopf das nötige Fleisch geschossen werden sollte, die Störung höchst unerwünscht. Kehrten wir mit leeren Händen heim, so mußten wir uns Fleisch zu verschaffen suchen, was in der dortigen Gegend höchst umständlich und für einen Jäger auch nicht sehr angenehm ist. Menschlich war es also sehr erklärlich, daß wir uns um das Gebrüll des Knaben zunächst nicht weiter kümmerten.

Aber das markerschütternde Geschrei des Jungen hörte nicht auf. Das konnten wir nicht länger untätig anhören. Ich pfiff meinen Begleitern, da ich während des Treibens wegen der damit verbundenen Lebensgefahr den Stand nicht verlassen durfte, und erklärte ihnen, daß wir dem Knaben zu Hilfe kommen müßten. Das Gebrüll kam aus der Richtung, in der ein großer See lag. Der Bursche konnte ja dort in irgendeine lebensgefährliche Lage geraten sein. Es wurde zu dieser Zeit auch viel von wandernden Zigeunern gemunkelt. Sollten diese etwa die Einsamkeit der Gegend benützt haben, um dem Knaben ein fettes Kalb zu stehlen? Nun, wir waren drei bewaffnete Männer; einen besseren Beistand konnte sich der Junge gar nicht wünschen!

Rinderherde bei der Tränke.

Phot. Warnke, Neukölln.

Schnellfüßig eilten wir dem See zu, und als wir durch den Wald an den Rand des Gewässers gelangt waren, erblickten wir ein merkwürdiges Bild. Vornan stand der brüllende Knabe, der sich schon heiser geschrien hatte, und im Morast stak ein junges Rind, das nur noch mit dem Kopf und einem Teile des Rückens herausragte.

Da wir alle die ländlichen Verhältnisse kannten, so war uns die Seelenangst des Hütejungen ganz erklärlich. Er wußte genau, was ihm bevorstand, wenn er ohne das Tier, einen jungen Bullen, nach Hause gekommen wäre. Und was sollte er in dieser menschenleeren Gegend machen? Er konnte das Tier nicht verlassen, das inzwischen vielleicht versank, er konnte ihm aber auch mit seinen schwachen Kräften nicht helfen, deshalb brüllte er aus Leibeskräften. Und daß dieses entsetzliche Brüllen nicht zwecklos war, bewies unser Kommen.

Der herkulisch gebaute Förster entledigte sich seiner Kleider, um an das Rind heranzukommen, während ich von meinen langen Jagdstiefeln genügenden Schutz gegen das Wasser erhoffte. In dieser Annahme sollte ich mich allerdings gründlich täuschen. Das hat aber beim Jagdanzug wenig zu sagen. Jedenfalls glückte es uns beiden, an den Kopf des Tieres heranzukommen. Wir hoben es mit Aufwendung aller Kräfte mehrmals, aber ohne jeden Erfolg. Im Gegenteil, wir sanken immer tiefer ein, und der Bulle kam nicht höher. Wie sollten auch zwei Männer, die keinen rechten Stützpunkt hatten, aus dem zähen Morast ein fast ausgewachsenes Rind herausziehen?

Wir mußten also noch irgendeine Hilfe haben, zumal das Tier schon die Annäherung und gar erst Berührung durch uns höchst unangenehm empfand. Es machte verzweifelte Anstrengungen hochzukommen, sobald wir uns näherten, verschlimmerte aber dadurch nur seine Lage. Wir entschlossen uns, den schnellfüßigen Jungen nach dem eine Stunde entfernten Dorfe zu schicken, und wollten inzwischen bei der Herde bleiben. Konnten wir auch den Bullen nicht herausziehen, so konnten wir jedenfalls verhindern, daß der Kopf des Tieres tiefer im Morast versank.

Der Junge wollte erst um keinen Preis seine Herde verlassen, was wir ihm nachfühlen konnten. Umgekehrt war es aber eine starke Zumutung, daß einer von uns, die wir schon im Interesse des Knaben die geplante Jagd aufgegeben und uns im Morast vollständig eingeschmutzt hatten, den Weg nach dem Dorfe laufen sollte. Wer weiß, was schließlich noch geschehen wäre, wenn der Förster dem Jungen nicht gut zugeredet hätte. Zu ihm hatte der Knabe Zutrauen, weil er ihn kannte. So lief er denn mit Tränen in den Augen, so schnell er konnte, nach dem Dorfe. Der Hund, dem die Fremdlinge unheimlich vorkamen, folgte ihm, obwohl er besser zur Bewachung der Herde zurückgeblieben wäre.

Warten ist an sich schon eine langweilige Sache, aber in unserer höchst unerquicklichen Lage wurde es zur Qual. Endlich kam die ersehnte Hilfe, allerdings nur eine Person, dafür aber ein auffallend kräftiger Bauerssohn, der ein Brett mitbrachte. Der Großstädter macht sich gern über den dummen Bauern lustig, der seine Vorzüge auf dem städtischen Pflaster nicht zur Geltung bringen kann. Ist er dagegen in seinem eigentlichen Elemente, wie unser Bauernjüngling hier in ländlichen Verhältnissen bei der Behandlung des Viehs, so muß sein Scharfsinn und die Zweckmäßigkeit seiner Handlungsweise aufs höchste anerkannt werden. Es war rührend zu sehen, wie er zunächst das verängstigte Tier streichelte und ihm gut zuredete. Bewundernswert war auch die Sicherheit, mit der er im tiefen Morast watete. Das Rind lag nämlich mit dem Kopfe dem Seerande zu, und es schien fraglich, ob ein Mensch, ohne selbst zu versinken, den Schwanz des Tieres packen könnte. Das gelang aber wider Erwarten viel besser, als wir angenommen hatten. Nun galt es, den Bullen in die richtige Lage zu bringen. Ohne Unterstützung des Tieres selbst war an ein Herausbringen gar nicht zu denken, auch wenn drei Männer geholfen hätten. Da das Rind wie das Pferd seine Hauptkraft in den Hinterbeinen hat, so mußten zunächst die Hufe unter den Leib gebracht werden. Beim Hineinsinken waren nämlich die Hufe nach hinten gerutscht, und daraus erklärte es sich, daß unsere früheren Versuche ergebnislos geblieben waren. Nachdem mit unendlicher Mühe die Hufe in die richtige Lage gebracht waren, gingen wir gemeinsam an die Arbeit. Der Bauer zog am Schwanze, der Förster und ich an den Hörnern, und der Junge peitschte unausgesetzt. Nach wiederholten Versuchen kam das Tier so hoch, daß ihm das Brett unter den Leib geschoben werden konnte. Nun war die schlimmste Gefahr beseitigt, denn das Brett verhinderte ein Zurücksinken in den Morast, was stets eingetreten war, wenn wir uns von unserer Arbeit ein wenig verschnauften. So gelang es mit vereinten Kräften, den Bullen immer höher zu bekommen, und schließlich war er gerettet. Von der ausgestandenen Angst war er allerdings zunächst noch so schwach, daß er kaum auf den Beinen stehen konnte. Aber dieser Schwächezustand dauerte nur kurze Zeit; bald war er wieder der alte und suchte sich unbekümmert Nahrung auf dem Weideplatze.

Auf dem Lande gibt es keine großen Formalitäten. Der Junge lachte über das ganze Gesicht und zog zum Danke seine Mütze, der Bauer bedankte sich kurz, und die Sache war erledigt. Wir Jäger waren erfreut über den glücklichen Ausgang der Rettungsarbeiten, und beschenkten den jungen Mann mit Zigarren, die er sehr gern annahm. Ich glaubte erst, daß die Rinder seinem Vater gehörten, und daß er sich aus diesem Grunde so eifrig an der Rettung beteiligt hatte. Später erfuhr ich, daß er gar nichts von den Tieren zu eigen hatte. Auf dem Lande ist ja das Gefühl der Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit ganz anders ausgeprägt, als in der Großstadt. Der junge Mann war sofort bereit, für das fremde Vieh sich der mühevollen und durchaus nicht ungefährlichen Arbeit zu unterziehen in vollem Bewußtsein, daß die anderen Dorfbewohner genau das gleiche tun würden, wenn sein Eigentum in Gefahr geriete.

An eine Fortsetzung der Jagd war an diesem Tage nicht mehr zu denken, da die gestrenge Frau Försterin ihrem Manne nur beschränkten Urlaub gegeben hatte; der war inzwischen abgelaufen. So hatten wir uns von den gepriesenen Leistungen unseres Stöberhundes durch Augenschein nicht überzeugen können. Auch kamen wir mit leeren Taschen heim, aber das schadete nichts, denn das Bewußtsein einer guten Tat tröstete uns über den Mißerfolg. Befinden sich doch gerade unter den Jägern die größten Tierfreunde, so widerspruchsvoll diese Behauptung auch oft erscheinen mag.

Als Tierpsychologen interessierte mich an dem ganzen Vorfall besonders das Verhalten der übrigen Rinder. Ein Naturforscher erhebt bei einem ähnlichen Erlebnis die schwersten Vorwürfe gegen die Herde, weil sie einen Kameraden teilnahmlos untergehen lasse. Auch in unserm Falle bekümmerten sich die andern Rinder nicht einen Augenblick um den versinkenden Genossen, sondern grasten in Seelenruhe, als ob sie die ganze Sache nichts anginge. Aber ist den Rindern denn daraus ein Vorwurf zu machen? Womit sollen sie den Artgenossen helfen? Mit den Hörnern etwa? Wenn Kühe sich beistehen können, dann tun sie es gewiß. Um das zu erproben, braucht man nur seinen Hund zu veranlassen, eine Kuh aus einer Herde anzubellen. Man kann sich dann stets auf einen Massenangriff gefaßt machen.

Dieses kleine Erlebnis wäre wohl kaum erwähnenswert, wenn es nicht eine Lehre enthielte, die vor allem von Autobesitzern nicht übersehen werden sollte. Bei Kassel hatte ein Automobil ein abseits von der Herde laufendes Schaf überfahren und getötet. Hätten die Insassen gewußt, daß sich der Hütejunge wegen dieses Vorfalls das Leben nehmen würde, so hätten sie sicherlich die paar Mark gern an den Vater gezahlt. Ich halte es wenigstens für ausgeschlossen, daß die Herzlosigkeit wohlhabender Leute so weit gehen kann, daß sie bei vollem Bewußtsein etwaiger Folgen ruhig weitersausen. Den wenigsten Städtern ist es bekannt, daß dem Hütejungen als Schreckgespenst die Drohung vorschwebt: »Daß du mir nicht nach Hause kommst, wenn ein Stück fehlt!« Während unsere moderne Strafrechtspflege bei jedem Verbrechen sorgfältig untersucht, ob den Angeklagten ein Verschulden trifft, wird bei dem Hütejungen nur auf den Erfolg gesehen. Wenn er auch vollkommen unschuldig an dem Verlust ist, das gilt ganz gleich. Die Strafe bleibt ihm nicht erspart.

Der Selbstmord des bedauernswerten Knaben mag bei dem Großstädter ein Kopfschütteln hervorrufen; für den Kenner ländlicher Verhältnisse ist er nicht unverständlich. Wer gegen die Eltern wegen eines solchen Falles den Vorwurf unmenschlicher Härte erheben würde, versteht die Dinge einfach nicht. Nehmen wir an, daß sich ein Verlust ereignet, an dem der Hüteknabe ganz unschuldig ist, so fehlt dem Vater regelmäßig die Zeit und oft auch die Überlegung, die Angaben seines Sohnes auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen. Deshalb entscheidet er sich für rücksichtslose Bestrafung. Nur die gewaltige Furcht vor der Strafe veranlaßte den Jungen in dem zuerst geschilderten Falle so anhaltend zu brüllen, daß wir unsere Jagd aufgaben. Daß Schreien hilft, hatte sich der Junge gesagt; und wie glänzend hatte sich diese Annahme bewährt!

Bei dieser Gelegenheit seien alle Automobilfahrer erneut darauf hingewiesen, daß sie fahrlässig eine schwere Schuld auf ihr Haupt laden, wenn sie sich durch leichtfertiges Dahinrasen nach Verletzung oder Tötung eines Schafes oder sonstigen Herdentieres einfach mit dem Gedanken abfinden: »Der dumme Junge hat schuld daran, er konnte ja besser aufpassen!«

Sehen wir einen Menschen, der irgendeine Sache verblüfft anstarrt, so pflegen wir zu sagen: Er steht da, wie die Kuh vorm neuen Tor.

Woher kommt es, daß die Kuh ein neuerrichtetes oder frisch gestrichenes Tor in einer uns unverständlichen Weise anglotzt?

Nach allgemeiner Auffassung gelten Ochse und Kuh, Esel und Schaf unter unseren Haussäugetieren als die dümmsten. Allerdings sind die Raubtiere klüger als unsere heimischen Pflanzenfresser. Die Raubtiere müssen ihre Opfer überlisten, was nicht immer leicht ist. Dagegen haben es die meisten Pflanzenfresser bequemer, sie brauchen manchmal nur das Maul aufzumachen.

Immerhin sind die Gründe, die man für die Dummheit der genannten Tiere anführt, in den meisten Fällen nicht stichhaltig. Wir dürfen doch nicht vergessen, daß freilebende Tiere, die sich allein, ohne Belehrung und Schutz durch die Welt schlugen, erst durch die falsche Behandlung der Menschen oftmals zu den Jammergestalten herabsanken, die wir so häufig antreffen. Das Wildschaf ist nach der Ansicht erfahrener Jäger ein sehr schwer zu erlegendes Tier, während unser Schaf in ähnlicher Lage vollkommen hilflos wäre.

Mit Dummheit der Kuh hat das Anstarren des neuen Tores nichts zu tun, sondern es hat einzig und allein seinen Grund in der Verschiedenheit der menschlichen und tierischen Auffassung. Für den Menschen ist der Gegenstand maßgebend, der ihm die Stelle bezeichnet, wo er hin will, während das Tier sich nach diesem Gegenstand gar nicht zu richten vermag.

An einem naheliegenden Beispiel können wir uns das am besten klarmachen. Angenommen, der Besitzer der weidenden Kuhherde ließe sein Tor neu anstreichen, so würde sich der Hütejunge um den neuen Anstrich kaum kümmern. Auch wird es dem Jungen ganz gleichgültig sein, ob das Schild des Gasthofes neu angestrichen ist. Wir wollen nun annehmen, daß die Kühe einem Gastwirt im Dorf gehören. Daran wäre nichts geändert, wenn der Hütejunge eben aus der Fremde gekommen wäre und seinen Dienst zum ersten Male verrichtete. Die Kühe dagegen stutzen am Tor wegen des ihnen fremden Farbgeruchs, vielleicht auch deshalb, weil die früheren dunklen Farben durch helle ersetzt worden sind.

Der im Orte ganz fremde Hütejunge sagt sich: Dort ist das Schild meines neuen Herrn: »Gastwirtschaft Friedrich Schultze«. Also bin ich an der richtigen Stelle. So handeln wir alle und denken, die Tiere machen es ebenso. Das Tier richtet sich aber nur, wenn es vorzügliche Augen hat, also ein Augentier ist, nach seinen Augen und auch selbst danach nicht immer. Die Nasentiere richten sich aber nur selten nach dem, was ihnen das Auge zeigt.

Die mit schwachen Augen, aber einer feinen Nase ausgerüsteten Rinder haben wie alle Säugetiere einen vorzüglichen Ortssinn. Dieser Ortssinn ist für sie entscheidend. Kehrt eine Kuh zurück, so läßt ihr sicherer Schritt erkennen, daß sie ihrer Meinung nach auf dem richtigen Wege ist; denn ihr Ortssinn läßt sie nicht irren. Aber sie stutzt vor dem neuen Tor; ihr Verhalten ließe sich in menschlicher Sprache etwa so ausdrücken: »Als ich früher hier entlang ging, gab es so etwas von heller Farbe und scharfem Geruch nicht. Das setzt mich in Erstaunen.«

Wiederholt habe ich erzählt, daß wir früher einen völlig erblindeten Hund hatten, der zwei Jahre lang die Stellung der einzelnen Möbel in unserer Wohnung so genau kannte, daß er sich niemals daran stieß, wenn er sie in der alten Lage fand. Er wußte auch auf der Treppe Bescheid, in unserm Garten und auf der Straße. Welche Riesenleistung ist das für ein blindes Tier! Welcher Mensch könnte die Stellung der Möbel auch nur einer einzigen Stube so sicher im Kopfe haben, daß er sich im Dunkeln niemals daran stieße! Als wir später die Wohnung wechselten und in den ersten Stock zogen, mußte sich der Hund die neue Stellung der Möbel erst wieder allmählich einprägen. Aber das gelang ihm vermöge seines Ortssinnes in überraschend kurzer Zeit.

Dieser Ortssinn besteht nicht nur darin, daß sich das Tier ohne Kompaß und Licht mit Leichtigkeit zurechtfindet, sondern er macht sich auch dadurch bemerkbar, daß die Örtlichkeit für ein Tier eine ganz andere Bedeutung hat als für den Menschen.

Als gutes Beispiel hierfür kann das bei Taubenbesitzern übliche Mittel gegen Katzen gelten: Als früheres Raubtier möchte die Miez gern einmal Taubenbraten fressen. Der Besitzer des Taubenschlages zieht aber seine Tauben nicht groß, um den Katzen besonders schmackhafte Beute zu liefern. Schießt er eine Katze tot, so gibt es große Unannehmlichkeiten mit dem Eigentümer von Hinz oder Mieze, der natürlich darauf schwört, daß sein Tier unschuldig wie ein Lämmchen sei. Um nun die Katze zu verjagen, ohne sie zu töten, brennt man ihr mit einer Armbrust einen Bolzen aufs Fell. Die Erfahrung lehrt, daß alle Tiere die Stellen, an denen es ihnen einmal schlecht ergangen ist, nach Möglichkeit meiden. Umgekehrt suchen sie mit Vorliebe Stellen auf, wo sie etwas Gutes gefunden haben. Das ist bei Hunden ganz besonders auffällig.

Unser Begriff von »guten oder schlechten Erlebnissen« weicht also von dem des Tieres durchaus ab. Erhalten wir eins aufgebrannt, so sind wir wütend auf den Schützen, nicht aber auf den Ort.

Auf dieser Verschiedenheit beruht es, daß bei der Dressur stets mit einer Peitsche oder Gerte, niemals mit der Hand gezüchtigt wird. Der Hund z. B. wird meist handscheu, d. h. er flieht seinen Herrn, während er ihm die Züchtigung mit einem Gegenstande niemals nachträgt.

Die Örtlichkeit hat demnach für die Tiere eine viel größere Bedeutung als für uns. Die Kuh läßt sich von ihrer Ansicht nicht abbringen, daß sie den richtigen Weg eingeschlagen hat. Aber die auffallende Veränderung der Örtlichkeit will ihr, wie wir gesehen haben, zunächst nicht in den Sinn.

Bei uns in Deutschland hört man im allgemeinen recht absprechende Urteile über das Schwein. Selbst Alfred Brehm nennt es gefräßig, widerspenstig, ungeschickt und ohne wirkliche Anhänglichkeit an den Menschen. Doch gibt er zu, daß er Ausnahmen beobachten konnte. »Hausschweine,« schreibt er, »die von Jugend auf mehr in der Gemeinschaft des Menschen als für sich allein gelebt haben, wie dies auf dem Lande vorkommt, üben ihre geistigen Kräfte und sind dann weit verständiger als andere Artgenossen!« Ein Förster erzählte mir, daß er eine Zeitlang ein kleines, sogenanntes chinesisches Schweinchen besessen habe, das ihm wie ein Hündchen nachlief, sich im Zimmer ganz gut benahm, gewissen Befehlen gehorchte und sogar mancherlei Kunststücke ausführte. Es war erzogen worden, im Walde Morcheln zu suchen, und stand diesem Geschäfte mit großem Eifer vor.

Von Schweinen, die sich als ungewöhnlich klug gezeigt haben, seien hier einige Beispiele angeführt:

»Als der französische König Ludwig XI. krank war, wurden von seinen Hofleuten alle nur erdenklichen Mittel ersonnen, die trüben Gedanken, die den König beherrschten, zu zerstreuen. Die meisten Versuche blieben fruchtlos, einer aber brachte den trübsinnigen König doch zum Lachen. Ein erfindungsreicher Kopf verfiel darauf, Ferkel nach den Tönen eines Dudelsackes zum Tanzen und Springen abzurichten. Er kleidete die Tiere ein und ließ sie herumstolzieren in schön geputzten Leibrocken, Beinkleidern mit Hut, Schärpe und Degen, kurz mit allem Drum und Dran, das die Stellung eines vornehmen Mannes erfordert. Sie waren sehr gut abgerichtet, sprangen und tanzten auf Befehl, verbeugten sich artig und betrugen sich musterhaft. Nur eins war ihnen unmöglich; der aufrechte Gang. Sowie sie sich auf zwei Pfoten aufgerichtet hatten, fielen sie sofort unter Grunzen wieder nieder, und die ganze Gesellschaft schrie dann ihr »Honn, honn, honn« auf eine so närrische Weise, daß der König des Lachens nicht müde wurde.«

Andere abgerichtete Schweine waren auf der Messe von St. Germain und auf dem Theater Astley zu Paris zu sehen. In London wurde sogar ein gelehrtes Schwein ausgestellt. Man zeigte es in einem Saale, in dem sich viele Menschen versammelten. Zwei Alphabete großer Buchstaben auf Karten lagen am Boden. Ein Teilnehmer der Gesellschaft wurde gebeten, ein Wort zu sagen. Der Besitzer des Schweines wiederholte es seinem Zögling, und dieser hob sofort die zu dem Worte nötigen Buchstaben mit den Zähnen auf und legte sie in die richtige Ordnung. So vermochte das gelehrige Tier auch die Zeit anzugeben, wenn ihn, von seinem Herrn eine Uhr vorgehalten wurde.

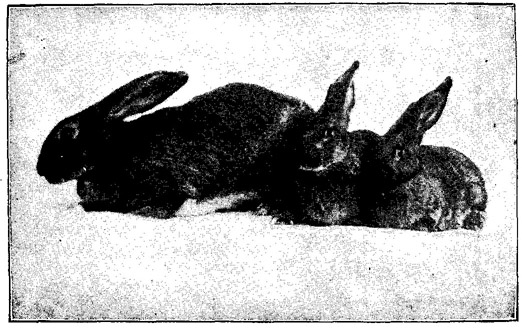

Ausgewachsenes weibliches Schwein (Sau).

Von einem Schwein, das ein Engländer zur Jagd abgerichtet hatte, wird berichtet: Slud, so hieß das Tier, war ein warmer Freund der Jagd und gesellte sich augenblicklich zu jedem Jäger. Es eignete sich für alle Arten der Jagd, mit Ausnahme der Hasenjagd, für die es nicht zu gewinnen war. Obgleich es sich mit den Hunden gut vertrug, waren diese doch so ärgerlich über den seltsamen Jagdgenossen, daß sie ihre Dienste verweigerten, wenn das Schwein irgendein Wild vor ihnen aufgespürt hatte. Schließlich konnte man die Rüden nicht mehr mitnehmen und mußte Slud allein gebrauchen. Seine Nase war so fein, daß er einen Vogel schon in einer Entfernung von 40 Schritt aufspürte. Wenn dieser sich erhob und wegflog, ging Slud gewöhnlich zu dem Platze, auf dem der Vogel gesessen hatte, und wühlte dort die Erde auf, um den Jägern diesen Ort gehörig anzuzeigen. Lief aber der Vogel weg, ohne sich zu erheben, so folgte ihm Slud langsam nach und stellte ihn, ganz nach Art eines guten Vorstehhundes. Slud leistete mehrere Jahre Dienste, mußte aber zuletzt getötet werden, weil er den Schafherden stets Schrecken einjagte, sobald er sich zeigte.

Übrigens wurde mir im Jagdverein mitgeteilt, daß Baron von Langen auf Rügen einen zahmen Frischling zur Jagd mitnahm und die Beobachtung machte, daß die Nase des Schweines viel besser als die seiner Hunde war. Obwohl er über hervorragendes Hundematerial verfügte, soll er oft geäußert haben: »Ach wenn doch meine Hunde Schweinenasen hätten!«

Andere Schweine konnten einen Wagen ziehen. Ein Bauer in der Nähe der Marktstadt St. Alban kam oft mit seinen vier Schweinen gefahren, jagte in einem sonderbaren Galopp ein- oder zweimal um den Marktplatz herum, fütterte sein Gespann und kehrte einige Stunden später wieder nach Hause zurück. Ein anderer Bauer wettete, daß er auf seinem Schweine in einer Stunde von seinem Hause vier Meilen weit nach Norfolk reiten wollte, und – er gewann die Wette!

Nirgendwo ist das Schwein so beliebt, wie in Irland. Dort verblödet es nicht im Koben, wie bei uns, sondern läuft frei umher.

Auch der vor einigen Jahren verstorbene Gründer des Märkischen Museums Ernst Friedel hat in einer prächtigen Schilderung über seine Erlebnisse auf Irland die Berichte der früheren Reisenden bestätigt. »Wer könnte«, schreibt er, »über Irland berichten, ohne des Nationaltiers der Iren, des Schweins, zu gedenken? Es geht eine Sage bei den Irländern, daß, als sich die ersten fremden Eroberer der Insel näherten, die Zauberer der Iren das ganze Land in ein großes Schwein verwandelt hätten, um dadurch die Fremdlinge abzuschrecken.« Der Schutzheilige von Irland, St. Patrick, selbst war 7 Jahre Sauhirt. »Wie der Araber sein Pferd, der Grönländer seinen Hund hat, so hat der Irländer sein Schwein«, bemerkt derselbe Gewährsmann. Das Schwein ist das Tier des armen Mannes, es ist bei den Iren, Polen, Walachen, Chinesen das auserkorene Haustier. Dem armen Paddy bezahlt es die Rente, schützt ihn vor der Austreibung von Haus und Hof und vor dem Hungertode. Es wird deshalb wie das eigene Kind gehalten und gilt recht eigentlich als Familiengenosse. Allen Reisenden, auch denen, die für Tierleben und Tierpflege nicht das geringste Interesse haben, ist die merkwürdige »gesellschaftliche Stellung« des Schweines in Erin aufgefallen. Zahllos sind die Beobachtungen und Anekdoten, die dies bestätigen. Schon zur Zeit der Kleinkönige wurde ein Hauptteil des Tributes in »hogs«, also »in Schweinen«, bezahlt.

Weiter heißt es: »Kinder auf Schweinen reiten, oder sie gar küssen zu sehen, wie sie es bei uns mit Hunden tun, ist auf der Smaragdinsel ein so alltägliches Schauspiel, daß man sich bald daran gewöhnt.« Kein Wunder, daß die Schweine sehr zutraulich werden; ich fand sie sogar so unverschämt, daß ich sie mit meinen: Stock abwehren mußte. Das nahmen sie wieder übel, grunzten zornig und schnappten nach dem Stock.

Der Irländer würde also unser absprechendes Urteil über die Schweine gar nicht verstehen können. Er würde mit Recht einwenden, das Hausschwein sei bei uns durch die unzweckmäßige Behandlung seitens der Menschen erst das geworden, was es ist.

Für unser Hausschaf kann sich selbst der begeistertste Tierfreund schwer erwärmen. Trotzdem fordert es die Gerechtigkeit, daß man es gegen unbegründete Anklagen verteidigt.

Das Wildschaf lebt im Gebirge, und dort bewohnt es den bewaldeten Teil, im Gegensatz zur Wildziege, die in den waldleeren Gebirgshöhen haust. Bei Gefahr flüchten die Wildschafe zu den Höhen, wo sie sich im Walde verbergen. Unseren Hausschafen fehlt also in der eintönigen freien Ebene die Flucht ins Gebirge und der Schutz des Waldes. Deshalb sehen die Tiere auch meist so jämmerlich einfältig und ängstlich drein.

Als Beweis ihrer Dummheit ist es stets angesehen worden, daß die Schafe ihrem Leithammel blindlings folgen. Stürzt er vor Schrecken aus dem Schiff, in dem er sich mit der Herde befindet, über Bord, so finden gleich ihm alle übrigen den Tod in den Wellen.

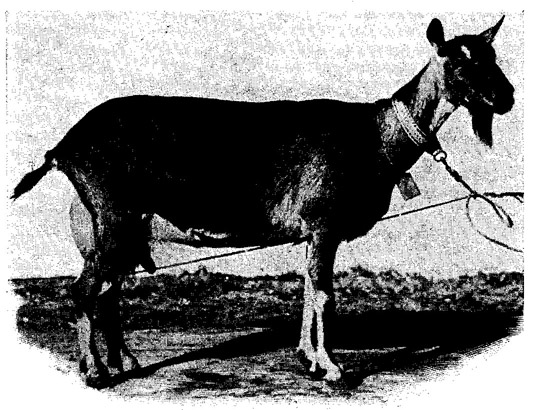

Ostfriesische Milchschafe im Kreise ihrer Pfleger.

In Wirklichkeit beweist diese Eigentümlichkeit sehr wenig, worauf bereits früher hingewiesen wurde. Das Schaf tut nur das, was seine Vorfahren seit Urzeiten getan haben. Wildschafe folgen dem leitenden Widder. Er hat die freieste Aussicht, und die Stellen, die ihn tragen, halten sicherlich auch das Gewicht der andern Mitglieder des Rudels aus. Aus diesen Gründen richtet sich das Wildschaf nach seinem Vordermann. Genau so handeln Affen- und Elefantenherden. Der Affe weiß, daß der Ast, der den Leitaffen getragen hat, nicht brechen wird, wenn er darauf springt. Wollten Wildschafe, Affen und Elefanten anders handeln, beispielsweise bei einer rasenden Flucht eigene Wege gehen, so würden sie bald verunglücken oder Opfer der Verfolger werden.

Deshalb auch tritt der kluge Mensch in schwierigem Gebirgsgelände in die Fußstapfen seines Führers.

Wie wir gesehen haben, besteht die Dummheit des Schafes lediglich darin, daß es seine Anpassung, die im Gebirge sehr zweckmäßig ist, auch auf die flache Landschaft überträgt, wo sie ganz unangebracht erscheint.

Weiter wird als Beweis der Dummheit dieser Tiere angeführt, daß mit großer Mühe aus einem brennenden Stall gerettete Schafe sinnlos wieder in die Gefahr hineinlaufen. Die Pferde, die von vielen Menschen für sehr klug gehalten werden, zeigen bei Feuersgefahr dasselbe Benehmen, das wir, weil es uns unverständlich ist, als Dummheit bezeichnen. In der Tat rotten sich Wildschafe und Wildpferde bei drohenden Gefahren zusammen, und so mag es sich erklären, daß auch die Hausschafe und Hauspferde bei Feuersbrünsten beieinander bleiben wollen.