|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schon das Altertum hat es mit der Dressur der Tiere sehr weit gebracht. So berichtet Älian von Affen, die auf der Bühne tanzen und Flöte spielen. Ja, an einer Stelle erzählt er, er habe einen Affen gesehen, der die Zügel hielt, die Peitsche schwang und richtig kutschierte. Die Ägypter hätten dem Pavian das Buchstabieren und das Musizieren beigebracht. Ein solcher Pavian ließ sich von den Zuschauern für seine Mühe bezahlen und steckte, wie ein geübter Bettler, seinen Lohn in ein angehängtes Ränzchen. Die Glanzleistungen unserer Bändiger finden wir bereits bei Seneka erwähnt. Es gibt Leute, heißt es dort, welche die grimmigsten und gefürchtetsten Tiere so zahm machen, daß sie mit ihnen wie mit Freunden umgehen. Dem Löwen steckt der Wärter seine Hand in den Rachen, dem Tiger gibt er Küsse, und der kleine Negerjunge befiehlt dem Elefanten, sich aufs Knie niederzulassen oder auf dem Seile zu laufen.

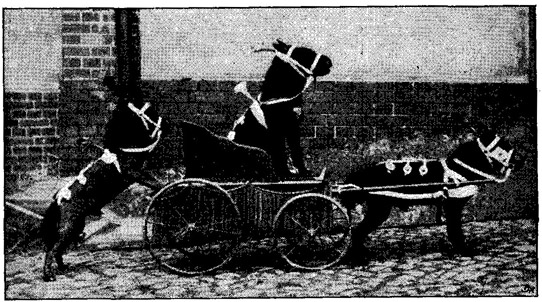

Vierbeinige Zirkuskünstler.

Auch schreibende Elefanten traten damals schon auf. Der römische Konsul Mutianus berichtet uns von einem Elefanten, der nachstehendes auf griechisch schrieb: »Ich selbst habe das geschrieben und erbeutete keltische Waffen geweiht.« Ebenso wußten schon die Alten, daß sich der Seehund sehr gut abrichten läßt. »Wenn er auf der Bühne mit Namen gerufen wird,« schreiben sie, »antwortet er durch Brummen.« Gezähmte Krokodile waren bereits im alten Rom zu bewundern, wie uns der altgriechische Geograph Strabo mitteilt. Besonders hervorragend auf diesem Gebiete waren die Tentyriten (die Bewohner des Dorfes Tentyris, unweit Thebens, wo der Tempel der Göttin Hathor-Aphrodite stand). Sie brachten die Riesenechsen aus Ägypten mit, für die in der Hauptstadt ein Teich gegraben war; auch ein Gerüst wurde aufgestellt, damit sie sich sonnen könnten. Inmitten der Krokodile bewegten sich die Tentyriten, ohne daß ihnen ein Leid geschah.

Es ist also nicht leicht, die Alten auf dem Gebiete der Dressur zu übertrumpfen. Dennoch war es erst der Neuzeit vorbehalten, Wesen und Zweck der Dressur klarer zu erkennen.

Dabei ist der Unterschied zwischen höher- und tieferstehenden Tieren ausschlaggebend. Bei letztgenannten, wie Tauben, Gänsen, Kaninchen, werden nach Hachet-Souplet, der zu den besten Kennern der Tierdressur gehört, nur die natürlichen Instinkte ausgenützt. Die niederen Tiere werden teils durch Hunger, wie die Tauben, von denen man nur verlangt, daß sie sich an einer bestimmten Stelle einfinden, teils durch Furcht gedrillt, wie z. B. die Kaninchen, deren Dressur fast nur in der erschwerten Verfolgung besteht. Durch die Spannkraft des Instinktes werden sie gezwungen, Gewohnheiten anzunehmen, die ihnen zur zweiten Natur werden. Bei einer solchen Zwangsmethode kann von einem Unterjochen des Willens bei dem Tier keine Rede sein.

Ein talentvoller Klavierspieler.

Bei allen höheren Tieren wendet sich der Dresseur an die Vernunft, an die ursprünglichen Instinkte und wirkt durch Überredung, wo es sich um Bewegungen handelt, die für ein intelligentes Tier unfaßlich erscheinen. Die Dresseure richten z. B. einen Hund durch bloße Überredung ab, sich auf einer Kugel im Gleichgewicht zu erhalten. Um ihm den Salto mortale beizubringen, sind sie genötigt, Gewalt zu gebrauchen und ihn in Stellungen zu zwingen, die ihm der Erhaltungsinstinkt bei den jeweilig gewünschten Bewegungen vorschreiben würde. Bei höheren Tieren gibt es je nach Umständen zwei Wege, Überredung oder Zwang, die den Dresseur zum Ziele führen.

Es ist also unrichtig, wenn behauptet wird, daß das Tier auf der Bühne nur Bewegungen mache, die ihm in der Freiheit eigentümlich seien. Das trifft nur für die Dressur niederer Tiere zu.

Viele stellen sich das Abrichten der Tiere sehr leicht vor und behaupten gewöhnlich, daß ihr eigener Hund die gleichen Kunststücke nachmachen würde, die er im Zirkus gesehen hätte. Wird wirklich einmal eine Probe mit dem Tier angestellt, dann versagt es regelmäßig. Wieder andere schreiben einem Stück Zucker oder dem Hunger magische Kräfte zu und lassen den Dresseur mit solcher Hilfe schnell zum Ziele gelangen. Noch andere erklären sich die Glanzleistungen dressierter Hunde damit, daß sie »Vernunft« hätten.

Nach Hachet-Souplet liegen hier durchweg Irrtümer vor: Weder mit Zucker noch durch Hunger ist allein etwas zu erreichen, überhaupt spielt die Vernunft bei der Dressur so gut wie keine Rolle.

Das hört sich im ersten Augenblick sehr merkwürdig an. Aber Hachet-Souplet ist ein erfahrener Praktiker.

»Besonders anfänglich«, schreibt er, »ist die Dressur des Hundes das undankbarste Geschäft, das man sich denken kann. Es scheint beinahe, als verwende der Hund seine Intelligenz, alles abzulehnen; erst nach längerer Zeit, nachdem er mehrfach durch kleine Strafen (man soll diese soviel wie möglich mit geeigneten Ermunterungen verbinden) erzogen ist, seine Schuldigkeit zu tun, begreift er die Zwangslage, in der er sich befindet, lernt gehorchen und die Bewegungen ausführen, für die er zwar ein vollkommenes Verständnis, aber zu deren Ausführung er nicht die geringste Lust mitbringt, weil sie gewöhnlich seinen Instinkten widerspricht.

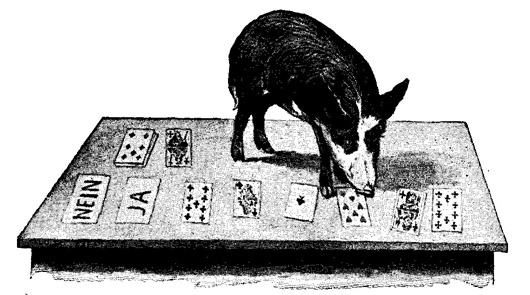

Das Schwein beim Kartenspiel.

»Man glaube ja nicht, daß wir die Intelligenz des ›besten Freundes, den der Mensch hat‹, verleugnen: er hat unzweifelhaft ein ausgezeichnetes Gedächtnis, er hat Anschauungen von den Dingen um ihn her, er hat Gedanken, ja wir begegnen bei ihm einer Art von Gedankenverbindung, die der Überlegung nahekommt, allein es sind doch nur blitzartig sich einstellende Erleuchtungen. Mit solchen kann man bei einer Theatervorstellung nicht rechnen. Auf der Bühne können nur solche Schaustücke gezeigt werden, die durch unzählige Wiederholungen zu automatischen Verrichtungen geworden sind.

»Ich möchte sagen: die Hunde haben mehr Geist als Verstand; ihre Intelligenz zeigt sich vor allem in spontanen Einfällen – eines längeren, einigermaßen tieferen Nachdenkens aber sind sie unfähig.«

Diesen Worten Hachet-Souplets muß zugefügt werden: »wenn man nämlich mit dressierten Hunden Geld verdienen will.« Das liebevolle Miteinanderleben, das man so häufig bei einfachen Völkern und ihren Tieren trifft, wobei ganz unbeabsichtigt die wunderbarsten Dressur-Ergebnisse erzielt werden, kennt der Dresseur nicht; sein oberster Grundsatz lautet: »Zeit ist Geld.«

Man denke an die Kosaken, die ihren Pferden die großartigsten Kunststücke beibringen. Aber selbst manche Bauernsöhne in Deutschland können mit ihren Pferden eine richtige Theatervorstellung geben.

Dagegen kann der Dresseur im Sinne von Hachet-Souplet nur gedrillte Tiere gebrauchen. –

»Sind nun die ›gelehrten‹ Hunde, die wir im Zirkus, in den Variétés und auf Jahrmärkten sehen, Märtyrer?« Diese vielen Tierfreunden auf der Seele brennende Frage müssen wir leider mit einem »Fast immer« beantworten. Ein guter Dresseur sollte sich auf einige, anfangs zur Sicherung seiner Autorität nötige Züchtigungen beschränken, im weiteren Verlauf der Dressur nur dann darauf zurückgreifen, wenn er sich gar nicht anders helfen kann: und wenn er züchtigt, soll er es nie im Zorn tun! Es gab für mich eine Zeit, da ich diese Regel für die allgemein beobachtete hielt, aber – ich muß sagen, unter den Berufsdresseuren finden sich doch nur wenige, die danach handeln.

Der Polizeihund stellt einen Verbrecher.

»Auch dafür möchte ich ein paar Beispiele geben: ›Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein widerspenstiger Lehrling auf der Stelle erwürgt und der Kadaver in eine Ecke des Pferdestalls geworfen wurde. Im ›Nouveau Cirque‹ ist vor einigen Jahren ein früherer Sänger viel applaudiert worden, der auf der Hand balancierend einen allerliebsten kleinen Blenheim – kaum länger als ein Tischmesser – hielt. Wissen Sie, wie dieser Mann Nachlässigkeiten seines Zöglings abhalf? Er hatte ihm unterhalb eines Schenkels eine Wunde beigebracht, die er offen hielt, indem er sie mit dem Fingernagel kratzte; wenn er glaubte, bei einer Probe Veranlassung zur Unzufriedenheit zu haben, goß er sogar Essig in die Wunde ...«

Diese Bekenntnisse von Hachet-Souplet, wie die Dresseure in Wirklichkeit arbeiten, wirken auf jeden Tierfreund niederschmetternd.

Im Anschluß daran wollen wir die Dressur der Hunde auf den Mann besprechen. Bei einem bekannten Naturforscher finden wir folgende Angaben zu diesem Thema:

»Die Kunst, große Hunde auf den Mann zu dressieren, wird jetzt in Ländern, wo man sich vor Raub und Mord sicher glaubt, wenig betrieben. Jedoch habe ich noch hie und da, wie z. B. in München im Jahre 1837, Leute gefunden, die ausschließlich davon lebten. Man kann auf zweierlei Weise verfahren, die erste aber ist die beste. 1. Der Mann, der abrichtet, läßt sich Hosen und Jacke doppelt von Sacktuch machen und zwischen das doppelte Tuch daumendick Werg stopfen. Die Ärmel der Jacke gehen 11 cm weit über die Fingerspitzen, und hinten an der Jacke ist eine ebensolche Kapuze festgenäht, die er über den Kopf schlagen kann, wo sie noch zu jeder Seite des Gesichts 16 cm weit hervorragt. Ein gleiches Hatzgewand trägt sein Gehilfe. Der Hetzende hat seine Alltagskleidung an und führt den Hund an der Leine, der andere steht im Hatzgewand mit einer Peitsche neben einem Pfahle. Mit der Peitsche knallt, mit dem Munde schreit er und sucht auf alle Weise den Hund zu necken. Dieser wird wütend; sein Herr läßt ihn schließlich, wenn er recht feurig ist, mit dem Worte ›faß!‹ los. Der im Hatzgewande klammert sich, um nicht niedergeworfen zu werden, an den Pfahl, der Hund zaust, jedoch ohne ihn eigentlich bedrängen zu können, an ihm herum, und sein Herr zeigt ihm die rechte Stelle, wo er packen soll. Von Zeit zu Zeit wird der Hund abgerufen, dann wieder gehetzt usw. Eigentlich muß der Hund den Gepackten niederwerfen und, ohne ihn zu zerfetzen, festhalten, bis sein Herr ihn abruft. Wird dies verlangt, so wird das Honorar höher, weil diese Art der Dressur auf den Mann für die Leute gefährlicher ist. Der im Hatzgewande steht dann frei, läßt sich niederwerfen und festhalten und bedeckt dabei das Gesicht mit den Armen, wobei er ziemlich sicher ist. Ich ging einmal in München zu einem solchen Manne, der gerade einen Hund hatte, der besonders scharf und durch Hetzen auf seinen Gehilfen sehr gut dressiert war. Ich beredete den Mann, insgeheim das Hatzgewand seines Gehilfen anzuziehen, sich an dessen Platz zu stellen, und seine Frau mußte den Hund an die Leine nehmen. Sobald er am Platze stand und, natürlich ohne zu schreien, mit der Peitsche um sich hieb, während die Frau hetzte, wurde der Hund wütend; auf den Zuruf ›faß!‹ flog er zum Ziele, packte seinen Herrn, den er in diesem Hatzgewande nicht vermuten konnte, tat einen furchtbaren Ruck, sprang aber plötzlich zurück und blieb wie verblüfft stehen. ›Sultan, kennst du mich?‹ rief jetzt der Herr. Sultan wußte nicht, wie ihm zumute war. Nach vielem Schnuppern überzeugte er sich endlich, daß der im Gewande versteckte Mensch sein Herr war, und überhäufte ihn mit Liebkosungen. – 2. Man macht aus Holz und Stroh eine Figur, die einem Menschen ganz ähnlich ist, und hüllt sie in Kleider fremder Leute; von den Kleidern des Herrn darf auch nicht das geringste dabei sein, weil ihm dies gelegentlich doch übel bekommen könnte. Der Strohmann wird an eine Bretterwand gestellt; am Halse hat er einen Strick und hinter der Wand steht ein Mann, der ihn, wenn er niedergeworfen ist, vermittels des Strickes wieder in die Höhe zieht. Geht's zur Hetze, so macht der hinter dem Strohmann Stehende einen Höllenlärm und wackelt mit dem Strohmann, als ob dieser der Poltergeist wäre. Der Hund wird gehetzt, belehrt, wie er den Strohmann am Halse fassen, niederwerfen und festhalten soll. Von Zeit zu Zeit wird er abgerufen, der Strohmann richtet sich schnell empor und wird wieder niedergeworfen. In dieser Weise setzt sich der Unterricht fort bis zur vollständigen Ausbildung des Zöglings.«

Bei der Ausbildung des Polizeihundes:

Angriff auf die Puppe.

Vor dem Weltkriege trat häufig ein boxendes Känguruh auf, ein für den Tierkenner sehr interessantes Schauspiel. Die Vorderbeine waren nach Boxerart umwickelt; es schien seinem menschlichen Gegner dennoch manchmal recht derbe Schläge zu erteilen. Bisher wußte man nicht, daß die Känguruhs in ihren Vorderbeinen eine besondere Stärke besitzen. Man konnte sich daher des Eindrucks nicht erwehren, daß es sich mehr um einen Scheinkampf handle.

In Wirklichkeit hat das Känguruh seine Hauptwaffe mehr noch als das Pferd in den ganz ungewöhnlich kraftvollen Hinterbeinen. Vor Schlägen mit den Hinterbeinen mußte sich der Gegner wirklich in acht nehmen, weil sie in der Tat sehr gefährlich sind.

Dagegen ist ein boxendes Pferd, das nach Zeitungsberichten im Kristallpalast zu London auftrat, etwas Natürliches, sofern es sich um einen Hengst handelt. Denn der Hengst als Schützer der Herde greift kleine Raubtiere, also etwa Wölfe, mit den Vorderhufen an. Man braucht ihm also nur die Vorderhufe zu bandagieren, um ihn zum Boxen zu veranlassen. Schon ein altes Sprichwort der Pferdekenner sagt: »Hüte dich vor den Vorderhufen des Hengstes und den Hinterhufen der Stute.« Das Weibchen ist nämlich weniger angriffslustig, verteidigt aber sein Junges mutvoll durch Auskeilen mit den Hinterhufen.

Der Esel als Ringkämpfer.

Auf die Besucher des Zirkus macht es gewöhnlich großen Eindruck, daß auf einem sich drehenden Tanzrad die Menschen nicht stehenbleiben können, wohl aber der Esel. Und doch ist diese Überlegenheit des Tieres nicht schwer zu erklären. Der Esel ist ein Geschöpf der Berge und hat seine Heimat in Ost-Afrika und West-Asien. Ein Tier, das fortwährend im Gebirge haust, muß viel sicherer auf den Beinen stehen als ein Geschöpf der Ebene. Auf dem flachen Boden ist ein sorgfältiges Aufsetzen der Füße nicht erforderlich. Dagegen müssen bei engen Gebirgspfaden und bei bröckelndem Gestein, die überall von Abgründen umgeben sind, die Beine mit der größten Genauigkeit und Festigkeit gebraucht werden, besonders wenn das Tier flüchtet und vielleicht sehr eilig flüchten muß, um sein Leben zu retten.

Es war im Frühjahr 1904, als Berlin durch die Mitteilung überrascht wurde, daß es nicht nur eine große Anzahl gelehrter Männer, sondern auch ein gelehrtes Pferd sein eigen nennen könne. Das Sprachrohr für diese Neuigkeit war eine durchaus ernst zu nehmende Persönlichkeit. Es war der bekannte Afrikareisende Schillings, der sich durch sein Buch: »Mit Blitzlicht und Büchse« sowie durch viele Vorträge über seine Erlebnisse in Afrika rasch einen Namen gemacht hatte.

Ich hatte damals kurz vorher nach Überwindung zahlloser Schwierigkeiten in dem neu gegründeten Kosmos-Verlag mein Buch: »Ist das Tier unvernünftig?« veröffentlicht. Nochmals hatte ich darin ausdrücklich den von mir stets verfochtenen Unterschied zwischen Augen- und Nasentieren näher begründet. Ich hatte den sehnlichsten Wunsch, mich von den übermäßigen Anstrengungen etwas zu erholen. Aber das war nach der Ankündigung von Schillings vollkommen ausgeschlossen. In hellen Scharen strömten die Berliner nach dem Norden, um die Leistungen des Wundertieres mit eigenen Augen anzustaunen. Auch ich wurde von Schillings eingeladen, der sehr wenig davon erbaut war, daß ich mich durchaus zurückhaltend benahm. Er hielt mir vor, daß mein Ruf auf dem Spiele stände, da alle Autoritäten sich zugunsten des Pferdes, des sog. »klugen Hans« ausgesprochen hätten. Das Pferd sollte sich durch langjährigen Unterricht seines Besitzers, eines Herrn von Osten, die Kenntnisse eines Volksschülers erworben haben, indem es nicht nur das Alphabet, sondern auch die vier Rechenarten beherrschte. Seine Antworten gab es, da es nicht sprechen konnte, durch Klopfen mit den Hufen.

In einer der gelesensten Zeitungen hatte Schillings den Aufruf mit der Überschrift: »Ein Wunder der Natur« veröffentlicht. Es heißt dort: »Ich will hier nur erwähnen, daß der Hengst die deutsche Sprache versteht, rechnet, wie es etwa den Kenntnissen eines 13jährigen Kindes entspricht, eine große Anzahl von Farben unterscheidet, geometrische Figuren richtig bezeichnet, Töne richtig angibt, Melodien kennt und bezeichnet und auf Fragen in unbeschränkter Weise vollkommen wie ein Mensch antwortet.«

Weiter sagt er: »Wie ich schon an anderer Stelle ausführte, würde man diesen Leistungen bei einem menschenähnlichen Affen weniger skeptisch gegenüberstehen. Aber mit Unrecht. Denn der Hengst beweist uns deutlich, welch große Summe, ich möchte sagen, ›latenten Verstandes‹ in einem Pferd verborgen liegt, um unter der formenden Hand eines künstlerischen und genialen Pädagogen – denn ein künstlerischer und genialer Mann ist der ehrwürdige Herr v. O. – zu einer Höhe der Ausbildung und Leistung gelangen zu können, die eben scheinbar keine Grenzen kennt.«

»Denn wer wollte sich unterfangen, solche zu ziehen, wenn man den Fall setzt, daß Herr v. O. lange Jahre erzieherisch auf Pferde einwirken könnte?«

»An anderer Stelle«, sagt Schillings, »habe ich ausgeführt, daß ich lieber vier neue Afrikareisen machen würde, als den Mut zu haben, mit einer so allen Tatsachen ins Gesicht schlagenden, neuen und gewaltigen Entdeckung vor die breite Öffentlichkeit zu treten und alles hier Gesagte und noch weit mehr mit meinem Namen zu verbürgen.«

Von diesem »klugen Hans« hatte ich schon früher in Bekanntenkreisen gehört. Wiederholt war mir geraten worden, das Wunderpferd anzusehen. Wer meine Bücher kennt, weiß, wie warm ich stets hervorhebe, daß die Tiere eine Menge Gaben besitzen, die uns Menschen fehlen. Sie haben teilweise viel schärfere Sinne als wir, sie haben Ortssinn und vieles andere, was bei uns nicht vorhanden ist. Aber alle diese Gaben hängen mit ihrer Lebensweise zusammen. Ohne diese Gaben können sie einfach nicht leben. Was soll aber einem Wildpferd die Kenntnis des deutschen Alphabets nützen, und was erst unsere Rechenarten, beispielsweise das Dividieren? Soll es etwa die Beine seiner Kameraden zählen und mit vier dividieren, um zu wissen, wieviel Pferde zu dem Rudel gehören? Ich kenne keine Gabe eines Tieres, die dem Menschen fehlt, die nicht im Zusammenhang mit seiner Lebensweise steht. Erst muß mir jemand das Vorhandensein anderer Fähigkeiten überzeugend nachweisen, ehe ich daran glaube. Demnach mußte ich die Berichte vom klugen Hans für Selbsttäuschung halten. Denn an einen absichtlichen Betrug habe ich niemals gedacht, nachdem ich den alten Herrn von Osten persönlich kennengelernt hatte. Dieser war ohne Frage ein Fanatiker, der sich als früherer Lehrer in den Grundgedanken eingesponnen hatte: Wenn Menschen so viel mehr leisten können, nachdem sie guten Unterricht genossen haben – warum soll ein Gleiches nicht auch bei den Tieren der Fall sein?

Ein wirklicher Tierkenner wäre niemals auf diesen Gedanken verfallen. Wie schon früher auseinandergesetzt wurde, besteht keine Schulfrage in der Tierwelt. Es gibt kein Tier, das ohne Unterricht nicht das lernte, was es zum Leben braucht.

Bei meinen Besuchen beim klugen Hans konnte ich mich so recht von der Kritiklosigkeit der großen Menge überzeugen, selbst wenn sie in der Mehrzahl aus Gebildeten besteht. Die Vorstellungen begannen regelmäßig um ½11 Uhr. Die erste Frage war die nach der Zeit, welche die Uhr zeigt. Es sollte angegeben werden, wo der kleine Zeiger steht. Hans klopfte richtig zehnmal mit dem Hufe auf. Da es mir im höchsten Grade unwahrscheinlich vorkam, daß ein Pferd mit seinem schwachen Gesicht die Stellung des kleinen Zeigers einer Taschenuhr wahrnehmen könnte, so richtete ich die ganz selbstverständliche Bitte an Herrn Schillings, die Uhr zu stellen und dann den klugen Hans nochmals zu fragen. Diese Bitte wurde sehr ungnädig aufgenommen und abgelehnt, da der Hengst an diesem Tage zu nervös sei. Nebenbei bemerkt, war der Vorwand stets derselbe, wenn es galt, unbequemen Dingen aus dem Wege zu gehen. In Wirklichkeit war das Tier, wie eine spätere fachärztliche Untersuchung ergeben hat, durchaus nicht nervös. Mir genügte diese Ablehnung, nachdem ich mich davon überzeugt hatte, daß das Pferd gar nicht die Uhr ansah, wenn es die Antwort klopfte.

Da ich mich nirgendwo sehen lassen konnte, ohne stets dieselbe Frage zu hören: »Was halten Sie von dem klugen Hans?«, so habe ich noch im Herbst 1904 ein Buch verfaßt: »Das rechnende Pferd«. Auf Grund meiner Beobachtungen komme ich zu dem Ergebnis, daß von einem Betrüge des Herrn von Osten keine Rede sein kann. Die richtigen Antworten des Tieres seien aber nicht Ergebnis geistiger Tätigkeit, sondern sie seien ganz einfach durch das riesige Gedächtnis der Pferde zu erklären.

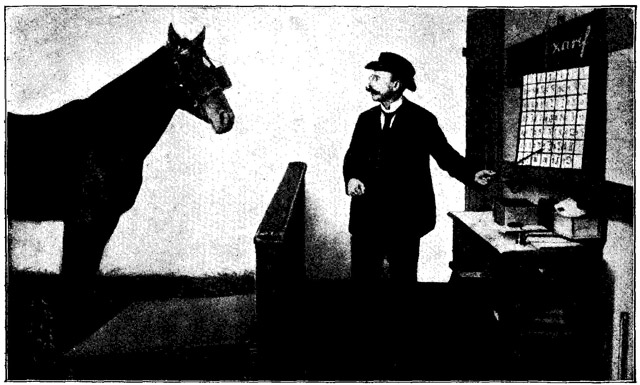

»Zarif«, das denkende Pferd von Elberfeld, beim Zahlenlesen.

Neuerdings hat denn auch ein hervorragender Naturforscher die Leistungen des klugen Hans und der Elberfelder Pferde auf das erstaunliche Gedächtnis der Pferde zurückgeführt. Wie man sieht, habe ich das damals gleich beim Auftreten des Wundertieres getan zu einer Zeit, da es noch lebensgefährlich war, an den geistigen Gaben des »klugen Hans« zu zweifeln.

Eine wissenschaftliche Kommission, die das Pferd geprüft hatte, kam zu dem Ergebnis, daß die Fragesteller unwillkürlich durch Bewegungen ihres Kopfes dem Pferde die richtige Antwort nahegelegt hätten. Diese Erklärung ist mit gewissen Tatsachen unvereinbar. Einmal wackelte der alte Herr von Osten so häufig mit dem Kopfe, daß das Pferd daran gar keinen Anhalt haben konnte. Sodann habe ich mit eigenen Augen folgendes gesehen. Bei einem Offizier sollten die Farben der Uniform angegeben werden. Es hingen an einer Schnur eine Anzahl Lappen mit den entsprechenden Farben. Der Hengst antwortete, wie schon geschildert wurde, in der Weise, daß er – von links an zählend – die Stelle durch entsprechendes Aufklopfen mit dem Hufe angab. Das Blau war richtig bezeichnet, nun sollte der rote Kragen an die Reihe kommen. Ein roter Lappen hing an der zweiten Stelle. Schillings stellte also die Frage: »Hans, sieh dir den Kragen an, welche Farbe hat er?« Hans klopfte nun nicht zweimal, sondern achtmal. Etwas ärgerlich sagte Schillings: »Hans, nimm dich zusammen, welche Farbe hat der Kragen des Offiziers?« Wiederum klopfte Hans achtmal. Schillings läßt den Mut nicht sinken, er fragt zum drittenmal: »Hans, nimm dich zusammen, sieh dir den Kragen genau an: welche Farbe hat er?« Unerschütterlich klopft der Hengst wiederum achtmal. Jetzt wurden die Zuschauer durch diese Beharrlichkeit des Pferdes aufmerksam und – allgemeines Erstaunen! – an achter Stelle hing ein karmesinrotes Tuch. Wenn der Kragen auch nicht karmesinrot war, so ist doch die Farbendifferenz gewiß sehr gering. Jedenfalls konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß hier unmöglich ein Zeichen gegeben sein konnte, denn das Pferd hatte ja beharrlich eine Antwort gegeben, die ganz gegen den Willen des Fragenden ausgefallen war.

»Zarif« lernt buchstabieren.

Für richtige Antworten wurde der kluge Hans mit Rüben belohnt. Denn ohne solche Leckerbissen hätte er die täglichen Prüfungen gewiß nicht über sich ergehen lassen.

In meinem Buche komme ich zu folgendem Ergebnis: Entwickeln die Pferde unzweifelhaft – namentlich bei geeigneter Behandlung – mehr Verstand, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist, so ist es doch ausgeschlossen, daß sie ein Zahlenverständnis haben. Viel leichter glaube ich, daß ein Kind in der Wiege Verse in einer fremden Sprache macht, als daß ein Pferd rechnet und etwa mit Verständnis multipliziert und dividiert. Am stichhaltigsten erscheint mir der Einwand: Hätte der Hengst das geringste Verständnis für Zahlen, so würde er, wenn er als Belohnung für die richtige Antwort die ersehnte Rübe bekommt, mehrfach mit dem Hufe scharren, um anzudeuten, daß er mehr als eine Rübe haben möchte.

Denn selbst die dümmsten Tiere sind, wie man von manchen Menschen sagt, Narren in ihrem Sack, d. h. sobald ihr Vorteil, namentlich Fressen, in Betracht kommt, entwickeln sie ein Verständnis, das man ihnen sonst gar nicht zugetraut hätte.

Einer meiner Bekannten hatte einen sehr stupiden Hund. Eines Morgens ging er mit ihm zum Bäcker und kaufte Brötchen. Nachmittags kam er wiederum am Bäckerladen vorbei, und sofort lief der Hund die Treppe zum Laden hinauf und sah sich vor der Tür fragend um. Demnach hat Professor Möbius ganz recht, wenn er sagt, daß der Hengst nicht die Aufgaben löst, weil es ihm Vergnügen macht. Im Gegenteil! Nur weil er weiß, er erhält sonst seine Rübe nicht, bequemt er sich dazu. Hätte er die behauptete Intelligenz, so würde er sie sicherlich anwenden, um mehr von den gewünschten Leckerbissen zu erhalten.

Da also einerseits ein wirkliches Rechnen ausgeschlossen, andrerseits aber aus dargelegten Gründen eine Täuschung unwahrscheinlich ist, so bleibt m. E. die einzige Möglichkeit, das Rechnen mit dem fabelhaften Gedächtnis der Pferde zu erklären.

Schillings, der zunächst mit größter Wärme für den klugen Hans eingetreten war, hat ihn später fallenlassen. Dagegen ist der Juwelier Krall in Elberfeld als Nachfolger des Herrn von Osten aufgetreten. Seine Pferde haben es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Besonders zeichneten sie sich dadurch aus, daß sie Quadrat- und Kubikwurzeln aus großen Zahlen zogen.

Da ein Durchschnittsmensch immerhin einige Zeit braucht, ehe er es versteht, auch nur die zweite Wurzel aus einer Zahl zu ziehen, so liegt hier jedenfalls reine Gedächtnisarbeit vor.

Dafür spricht auch, daß sowohl der kluge Hans wie die berühmten Elberfelder Pferde später sang- und klanglos verschollen sind. Sie sind in andere Hände übergegangen, und niemals hat man etwas davon gehört, daß die späteren Besitzer bei ihnen besonders große geistige Gaben bemerkt hätten. Aber das wäre eigentlich nach ihren wunderbaren Leistungen selbstverständlich gewesen.

Schon in früheren Zeiten hat man in öffentlichen Vorstellungen rechnende Pferde und Hunde auftreten lassen. Federmann wußte, daß dabei Kunstgriffe zur Anwendung gelangten.

Perty stellt zahlreiche Fälle zusammen, von denen hier nur folgende Erwähnung finden mögen:

In Danzig zeigte man 1754 einen kleinen Hund, der, nachdem er die betreffenden Buchstaben zusammengesucht hatte, in einem oder zwei Worten gewisse Fragen beantwortete, auf die er eingeübt war; auf die Frage, wieviel Uhr es sei, holte er die betreffende Zahl, die auf ein Kartenblatt geschrieben war, nachdem ihm der Herr mit dem Finger die Stunde auf der Pendeluhr gezeigt hatte; er suchte aus farbigen Karten diejenigen heraus, die der Kleidung einer bestimmten Person entsprachen, nach deren Farbe gefragt worden war usw. Es ist leicht einzusehen, sagt Perty, daß bei all diesen Leistungen die Mitwirkung des Herrn nötig war; aber schon das genaue Verstehen der Andeutungen und Winke desselben setzt mehr als einseitige Gedächtnisarbeit voraus. Und in der Tat genügt hier dem Hunde die leiseste Bewegung, ja schon die Richtung des Blickes des Herrn, um z. B. beim Dominospiel zu wissen, was für ein Stein gespielt werden soll; unter allen Tieren versteht der Hund die Zeichen- und Mienensprache am besten. So schreibt der Tierbeobachter Fée: »Der berühmte Hund Munito verrichtete Dinge, die menschlichen Verstand zu erfordern scheinen. Er zählte, stellte Buchstaben zusammen, spielte Domino, Karte, löste wahrhaft schwierige Fragen.«

Ein Zollbeamter, der viel Muße hatte, dressierte mehrere Hunde, die mit Munito wetteifern konnten. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, daß ein junger Hund, von einer Frau gesäugt, menschlichen Verstand erlangen würde. Der Versuch blieb, wie sich leicht erklären läßt, ganz ohne Erfolg.

Pferde, so behauptet der Pferdekünstler Loiset, könnten vor dem siebenten Jahre nicht zu ausgezeichneten Kunststücken abgerichtet werden. Dagegen gelinge es oft bei ganz alten und schwachen Pferden.

Der Tierkundige Le Gendre gedenkt eines Pferdes, das 1732 in St. Germain gezeigt wurde, und das außer anderen Kunststücken durch Aufschlagen mit dem Fuße auf die Erde die Anzahl der Augen auf einem Kartenblatte, auch die Stunde anzeigte, und das, nachdem sein Herr von der Gesellschaft Geldstücke gesammelt und diese in einem Taschentuche dem Pferde hingeworfen, die einzelnen Geldstücke ihren bestimmten Eigentümern zurückbrachte. All dieses – sagt Perty – erklärt sich aus Andeutungen, Zeichen und Winken, die das Pferd von seinem Herrn erhalten hatte. Zu welchen kunstvollen, bewunderungswürdigen Leistungen Pferde dressiert werden können, weiß – wie Perty hervorhebt – jedermann, der nur einmal den Zirkus von Franconi oder Renz besucht hat. Der Kunstreiter, der ein Pferd dressieren will, ruft es freundlich an und lockt es mit Zucker und Brot an sich, zugleich mit hochgehaltener Peitsche klatschend; später kommt es schon auf einfachen Zuruf durch Händeklatschen zu ihm. Jede Lektion wird mit einem Pistolenschuß geendigt, um dem Pferde die Scheu davor abzugewöhnen. Um es zu veranlassen, den Meister zu küssen, gibt ihm dieser unter einem bestimmten Zuruf Zucker aus seinem Munde; später reicht auch hier der Zuruf allein aus. Um das Pferd niesen zu machen, wirft er ihm mit einer bestimmten Bewegung Schnupftabak in die Nase; später bedarf es nur der Wurfbewegung, um zum Ziele zu gelangen. Schlägt man ein Pferd auf die Krone eines Vorderschenkels, so scharrt es mit dem Fuße; der Dresseur tritt vor das Pferd, spricht in fragendem Tone zu ihm und gibt ihm solche Schläge; soll es nicht mehr scharren, so tritt er zurück. Ist diese Übung öfter wiederholt worden, so genügt künftig nur die gleiche Stellung und der fragende Ton, um das Pferd so lange scharren zu lassen, bis der Dresseur zurücktritt, so daß also das Pferd die Frage nach bestimmten Zahlen scheinbar richtig durch Scharren mit dem Fuße beantwortet.

In meinem Buche habe ich die wunderbaren Leistungen des »klugen Hans« mit dem fabelhaften Gedächtnis der Pferde erklärt. Hierfür will ich einige weitere Beispiele erbringen:

Oberst Spohr schreibt: »Ich hatte einst ein von einem Händler gekauftes Pferd für einen befreundeten Gutsbesitzer zugeritten und auch später noch oft benutzt. In eine neue Garnison versetzt, besuchte ich nach zwei Jahren die alte Garnison und meinen Freund. Er teilte mir mit, daß das Tier zwar noch ganz gut gehe, aber weder ihn noch seinen Kutscher aufsitzen lassen wolle, sondern nach ihnen beiße, und beim Aufsteigen stets von zwei Knechten am Kopfe gehalten werden müsse. Der Grund war mir sofort klar. Mein Freund, ein sehr starker Herr, pflegte die Pferde beim Aufsitzen mit der Spitze seines linken Fußes in den Rippen sehr zu belästigen. Daher das Abbeißen, was sich dann auf den Kutscher übertrug. Darauf bauend, daß das Tier mich noch kenne, wettete ich, es zu besteigen, ohne daß es auch nur Miene mache, mein Aufsitzen zu hindern. Ich überzeugte mich im Stalle bald, daß das Tier mich noch kenne, ließ es satteln, vorführen, sprach ihm eine kleine Weile zu und saß dann auf, ohne daß das Tier auch nur den Kopf wandte. Es kannte eben seinen alten Reiter.«

An anderer Stelle erzählt derselbe Gewährsmann: »Die Sennerstute ›Ulrike‹, die ich im Winter 1850–1851 fast vier Monate geritten, sah ich erst 1861, also nach zehn Jahren, wieder, nachdem sie 1859 als 24jähriges Tier ausrangiert und von Major G. gekauft worden war. Sie erkannte mich sofort wieder, wieherte und mauste in der ihr früher als brotführend bekannten Paletottasche, legte mir den Kopf auf Befehl über die Schulter und gab mir die Füße, obgleich Major G. das niemals mit ihr versucht hatte.«

Ein uralter Spruch sagt, das Pferd sei ein dummes Vieh, aber es habe ein vorzügliches Gedächtnis.

Auch der bekannte Herrenreiter James Fillis urteilt ähnlich. Er spricht dem Pferd Scharfsinn ab und läßt ihm als einzige bewundernswerte Fähigkeit sein Gedächtnis.

Wie das Pferd, so hat auch der Hund ein vortreffliches Gedächtnis. Auch hierfür seien einige Beispiele angeführt:

Darwin erzählt von seinem Hunde: »Als ich von meiner Weltreise zurückkehrte, die fünf Jahre gedauert hatte, benahm sich das Tier, das gegen Fremde wild und durchaus abweisend war, genau so, als wenn ich vor einer halben Stunde von ihm geschieden wäre.« Absichtlich prüfte der große Forscher das Gedächtnis des Tieres. Er begab sich in die Nähe der Hütte, wo es sich aufhielt, und rief es in der alten Weise an. Es äußerte zwar keine besondere Freude, folgte jedoch sofort dem Rufe und gehorchte.

Bedenkt man, daß das Lebensalter eines Hundes etwa 15 Jahre währt, während wir das unsrige auf 70 annehmen, so erhellt daraus, daß 5 Jahre im Leben eines Hundes etwas ganz anderes bedeuten wie bei uns. Wir erleben 6 Jahre etwa 14 mal, der Hund nur 3 mal. Demnach besteht ein Verhältnis von 14 : 3. Man kann also behaupten, daß 5 Jahre im Leben eines Hundes so viel bedeuten wie bei uns 23 Jahre.

Aber hiervon ganz abgesehen, so ist auch für uns ein Zeitraum von 6 Jahren sehr lang, und die Leistung des tierischen Gedächtnisses daher als außerordentlich groß anzusehen.

Was Darwin erzählt, wird übrigens kein Tierkenner bezweifeln, besonders kein Jäger. Einer meiner guten Bekannten hatte vor dem Weltkriege ein Jagdrevier, das nur schmal war, aber sich sehr lang hinzog. Um sich nun nicht mit den geschossenen Hasen zu schleppen, versteckte er sie beim Hinwege in einem Gebüsch. Auf dem Rückwege wurden sie dann gewöhnlich mitgenommen. Da das Revier sehr wildreich war, so schoß er regelmäßig etwa 20 Hasen. Er hat mir oft versichert, daß er trotz seines vorzüglichen Ortsgedächtnisses manchen am Tage geschossenen Hasen abends in der Dämmerung ohne seinen Hund nicht gefunden hätte. Dieser fand mit unfehlbarer Sicherheit jedesmal das Gebüsch, in dem ein Hase versteckt war, wieder und irrte sich niemals.

Der Hund nimmt mit seinem erstaunlichen Gedächtnis keine Ausnahmestellung in der Tierwelt ein. Vielmehr gilt von allen seinen Verwandten, so vom Wolfe, Fuchse usw., das gleiche. Ein alter Förster, den ich seit 20 Jahren kenne und dessen Glaubwürdigkeit ich verbürge, erzählte mir bei meinem letzten Besuche folgendes Erlebnis: Die Füchse hätten sich seit dem Kriege sehr vermehrt und brächten der Jagd großen Schaden. So fand er einen von einem Fuchs angeschnittenen, d. h. angefressenen Junghasen. Wahrscheinlich war Reineke von einem zufällig vorüberkommenden Passanten gestört worden und hatte seine Beute im Stich lassen müssen.

Der Förster führte mich zu der Stelle, wo er den armen Lampe gefunden hatte. Es war am Rande einer Straße, die an einer unabsehbaren Roggensaat vorbeiführte. Da die Gegend ganz abseits liegt, so ist in der Nähe ein Hochsitz errichtet, den der Förster in der späten Nachmittagsstunde bestieg. Er nahm mit Recht an, daß der Fuchs zu dem Hasen zurückkehren würde, um ihn, falls ihm nicht anderes Raubzeug zuvorgekommen wäre, zu verzehren. Vom Hochsitz aus zeigte mir der Grünrock, wie nun der Fuchs gekommen war. Er selbst als alter Jäger schwört natürlich darauf, daß das Gedächtnis der Tiere ganz hervorragend ist. Und das mit Recht! Beruht doch die ganze Fallenstellerei in der Hauptsache darauf, daß das Tier mit Sicherheit die Stelle, wo es einen guten Happen angetroffen hat, auch wiederfindet. Was nützte das Anködern, wenn das Tier die Stelle vergäße oder nicht wiederfände! Daß der Fuchs genau den Platz wiederfand, wo der angeschnittene Hase gelegen hatte, ist also für den Jäger ganz klar. Das Neue aber – und gerade das wollte er mir zeigen, weil er weiß, wie sehr ich mich für solche Dinge interessiere – war folgendes: Vor Einbruch der Dämmerung sah er vom Hochsitz aus den Fuchs kommen, und zwar kam er schnurgerade durch die etwa ein Kilometer lange und wohl ebenso breite Roggensaat auf die Stelle zugelaufen. Im letzten Augenblick wurde der Fuchs durch einen plötzlich vorbeisausenden Radler verscheucht und nur dadurch gerettet.

Von Wittern der Stelle war nach der Fortnahme des Hasen und bei der riesigen Entfernung keine Rede. Auch wehte der Wind an dem Fuchse vorbei.

Wer selbst Eisen, die er in freier Flur aufstellte, nachgesehen hat, weiß, wie oft sich der Mensch irrt. Und ein Tier läuft mit unfehlbarer Sicherheit der gesuchten Stelle zu, als ob dort ein Plakat winke. Wir stehen hier vor einem der zahlreichen Wunder im Tierleben.

Wie ich schon oft hervorgehoben habe, muß das Tier zu der Örtlichkeit in einem ganz anderen Verhältnis stehen, als der Mensch. Wir hatten zwei Jahre lang einen blinden Hund, was kein Besucher gemerkt hatte. Einmal war es äußerlich kaum wahrzunehmen; sodann lief der Hund mit größter Sicherheit in den verschiedenen Zimmern der Wohnung umher, ohne je anzustoßen. Welcher Mensch wäre in der Lage, sich die Stellung der Möbel in einer großen Wohnung so genau zu merken, daß er bei schnellen Bewegungen nirgends anstieße!

Was der alte Homer von dem treuen Hund Argos erzählt, daß er allein von allen Seelen auf Ithaka den heimkehrenden Odysseus erkannte, ist also durchaus nicht etwa dichterische Phantasie, sondern bestätigt nur, was ich seit Jahrzehnten behaupte, daß der berühmte Sänger ein Tierkenner ersten Ranges gewesen ist. Zwar sind 20 Jahre ein bißchen lang für ein Hundeleben, aber da nach der Meinung mancher Gelehrten früher nach Mondjahren gerechnet wurde, so kämen nur etwa 18 Jahre nach unserer Rechnung heraus. Schon bei uns werden manche Hunde 18 Jahre alt, sie wurden in dem gleichmäßigen Klima der Ionischen Inseln wahrscheinlich aber noch viel älter. Überdies ist anzunehmen, daß 20 Jahre rund gesagt und nach oben abgerundet sind. Da man einen Hund schon mit 6 Monaten zur Jagd mitnehmen kann, so ist es tatsächlich möglich, daß ein von dem Helden zur Jagd benutzter Hund noch nach seiner Rückkehr gelebt hat.

Ganz überzeugend sind die Nebenumstände geschildert. Gerade alte Hunde liegen mit Vorliebe auf dem Miste, weil sie frieren und es dort warm ist. Dem Dichter ist also bereits vor fast dreitausend Jahren aufgefallen, daß das Gedächtnis der Hunde für manche Dinge besser ist als das des Menschen.

Hieraus geht hervor, daß das Gedächtnis keine rein geistige Fähigkeit ist, wie allgemein angenommen wird, sondern mehr eine Art Instinkt. Auch darauf habe ich schon vor mehr als zehn Jahren hingewiesen. Wäre das Gedächtnis eine geistige Gabe, so wäre es unerklärlich, daß Kinder ein besseres Gedächtnis haben als Erwachsene. Faßt man es dagegen als Instinkt auf, so erklärt sich alles. Dann versteht man auch, weshalb das Gedächtnis nachläßt, sobald man älter wird. Denn mit dem Eintritt der geistigen Reife pflegen die Instinkte zu verblassen.

Von jeher haben die Menschen ein besonderes Vergnügen daran gehabt, Tiere miteinander kämpfen zu lassen. Es ist bekannt, daß es die alten Römer auf diesem Gebiete zu einer besonderen Kunstfertigkeit gebracht haben und dabei ein höchst dankbares Publikum fanden. Daher der Ausspruch: »Panem et circenses!« »Brot und Zirkusspiele«. Diese Sucht muß tief in der menschlichen Natur begründet sein; denn selbst ein so tierfreundlicher Mann wie Alfred Brehm gesteht, daß er mit großer Wonne solchen Schauspielen beigewohnt habe.

Die Sache einfach mit dem Ausdrucke »schreckliche Roheit« abzutun, ist in der Praxis unmöglich. Nehmen wir einmal einen Fall an, wie er sich auf einem Gutshof leider nur zu häufig ereignet. Die Ratten haben wieder einmal so überhandgenommen, daß es nicht mehr auszuhalten ist. Um ihnen gründlich beizukommen, werden ihre Schlupfwinkel zerstört, der Fußboden in den Schweineställen wird aufgehoben. Die aufgestöberten Ratten flüchten und können natürlich bei der Menge Menschen, die bei dem Vernichtungskrieg tätig sind, nicht geschossen werden. Ohne Hunde, die schnell und gern zufassen, ist man da ganz machtlos. Mit einem »humanen« Hunde, der keinem Geschöpfe etwas zuleide tut, ist hier nichts anzufangen. Man braucht vielmehr bissige, kleine Teufel, wie Pinscher, Terrier u. dgl. Dachshunde sind nicht schnell genug, sind aber als Nebengehilfen vorteilhaft verwendbar.

Selbst der friedfertigste Mensch kämpft gegen die Schädiger seines Heims, die, wie Flöhe, Mücken, Läuse und Wanzen, nach seinem Blute trachten oder als Motten, Fliegen, Speckkäfer und anderes Ungeziefer sein Eigentum bedrohen. Ohne Bedenken tötet er sie und ihre Brut und wendet hierbei alle zulässigen Mittel an. Wenigstens habe ich noch keinen Menschen bei uns kennengelernt, der etwa wie manche Orientalen das Ungeziefer schont und sich damit begnügt, es an einen anderen Ort zu bringen. Berücksichtigt man außerdem, daß nach neueren Forschungen Ratten, Mücken und Fliegen zur Verbreitung gefährlicher Seuchen beitragen, so liegt ein besonderer Grund vor, schonungslos gegen solches Ungeziefer vorzugehen.

Etwas anderes ist es natürlich, wenn ich mich gegen Tiere wende und sie gewissermaßen in der Notwehr töte, und wieder etwas anderes, wenn ich künstlich Kämpfe zwischen ihnen herbeiführe, um mich daran zu erfreuen. Als Freunde von Tierkämpfen sind in unserer Zeit neben den Spaniern namentlich die Engländer bekannt.

Wenden wir uns zunächst ihren Rattenkämpfen zu, worüber wir bei Brehm und Flössel folgende Angaben finden:

Zur Rattenhetze richten die Engländer geeignete Hunde ab; für solche Vorstellungen gibt es besonders hergerichtete Bühnen, »pits« genannt. Es sind dies kleine, kreisrunde Arenen, mit Galerien umgeben, auf denen die Zuschauer Platz nehmen. Eine Anzahl Ratten werden zu einem oder mehreren Hunden in die Arena gelassen.

Man unterscheidet zwei Arten von Rattenbeißereien, derart, daß entweder die Hunde um die Wette beißen, wobei derjenige, welcher von 20 oder 30 Ratten die meisten tötet, als Sieger hervorgeht, oder man veranstaltet Hetzen gegen Zeit (»against time«), d. h. es wird darauf gewettet, daß ein Hund in einer bestimmten Zahl von Minuten oder Sekunden eine gleichfalls bestimmte Anzahl von Ratten fangen und beißen werde. Die Schnelligkeit, mit welcher der Hund die Ratten fängt, die Sicherheit, mit der er sie packt, die Kraft seines Bisses, mittels dessen er die Ratte augenblicklich tötet, alles dies bildet den Gegenstand der Bewunderung und der Erörterung seitens der Liebhaber solcher Kämpfe.

In der Regel verwendet man hierzu nur kleine Hunde, und je kleiner der Hund ist, desto größer ist die Bewunderung, die ihm während des Kampfes mit den bissigen Tieren gezollt wird.

Nach Fähigkeit und Jagdbegierde ist der Pinscher besonders zum Rattenfang geeignet, und so kamen die Engländer auf den Gedanken, mit ihren Hunden große Rattenjagden zu veranstalten. Dabei werden Wetten von Summen in außerordentlicher Höhe veranstaltet, wodurch das ganze Vergnügen das Gepräge eines Glücksspiels erhält. Durch Kreuzung des Pinschers mit der Bulldogge erhält man einen wahren »Rattenpinscher«, den englischen »Bullterrier«, der im Fangen und Totbeißen von Ratten Unglaubliches leistet.

In einigen verrufenen Stadtvierteln Londons gibt es sogar richtige Kampfplätze für derartige Rattenjagden. Sandplätze, ringsum mit Planken umzäunt, hinter denen die Zuschauer Platz nehmen. Der Besitzer des Platzes empfängt von jedem Zuschauer außer einem bestimmten Eintrittsgeld noch eine gewisse Summe für jeden Rattenkopf.

Sobald die Ratten aus ihrem Käfig losgelassen sind, beginnt ein unerhörtes Durcheinander; die Ratten gebärden sich, als hätten sie eine Vorahnung ihres gräßlichen Endes. Dann bringt der Vorsteher die Pinscher herbei und läßt sie laufen. Nun beginnt ein Schlachten und Morden ohnegleichen. Word berichtet, er habe einen Bulldoggenpinscher gekannt, der unter dem Namen »Tiny« wahrhaft berühmt gewesen sei. Er wog bloß 5½ Pfund und war gleichwohl der allerärgste Feind aller Ratten. In einem Zeitraume von 28 Minuten und 5 Sekunden – man möge die Gewissenhaftigkeit der Zählung beachten! – hatte er 50 Ratten erbissen. Man hat berechnet, daß dieses Tier während seines Lebens mehr als 6000 Ratten erlegte, also etwa 1½ Tonnen an Gewicht.

Dieser kühne Rattenfänger schaffte erst die starken Tiere weg. Wenn er schon etwas angegriffen war, kamen die anderen an die Reihe. In seiner Jugend rannte er mit solch außerordentlicher Behendigkeit auf dem Sandplatze herum, daß man den Schwanz kaum von seinem Kopf unterscheiden konnte. Es lag also eine sichere Berechnung in seiner Kampfmethode mit den Ratten.

Seine Jagdbegierde auf das von ihm bevorzugte Wild wurde die Ursache seines Todes. Er war einst in einem Zimmer eingesperrt und hörte in einem anstoßenden Raume eine Ratte nagen, die er nicht bekommen konnte. Dieser Umstand versetzte ihn in so gewaltige Aufregung, daß er ein hitziges Fieber bekam, dem er erlag.

In Frankreich ist die Stadt Roubaix wegen der dort veranstalteten Rattenkämpfe bekannt.

Zu solchen »Rattenjagden« sei noch folgendes bemerkt: Der Städter will Eier und Fleisch, namentlich Schweinefleisch, möglichst billig vom Landwirt haben. Bei einer Rattenplage, wie sie häufig vorkommt, schleppen die langgeschwänzten Nager Eier und Küchlein fort, verunreinigen die Ställe, fressen den Haustieren das Futter auf, ja den Schweinen manchmal sogar Löcher in den Leib. Der Gutsbesitzer, wie überhaupt jeder Landwirt, hat also ein Recht, sich über scharfe Hunde, die jede Ratte schnell abwürgen, zu freuen. Das darf der tierunkundige Großstädter niemals vergessen. –

Stierkämpfe waren früher in England sehr beliebt. Der Reisende Langerhanns konnte als Gast auf einem Landsitze in der Nähe Londons einem Kampf zwischen Hunden und einem Stier als Zuschauer beiwohnen.

Ein dicker Pfahl wurde in den Boden gerammt, an den der Stier an einem ungefähr 1½ Zoll dicken und 30 Ellen langen Seile gebunden war. Dies Tier erriet mit wahrhaft bewundernswerter Feinfühligkeit, auf welche Stellen seine Gegner es abgesehen hatten, und verteidigte die bedrohten Körperteile mit so systematischer Regelmäßigkeit, daß man sich versucht sah, überlegende Berechnung bei ihm vorauszusetzen.

Die meisten Hunde waren darauf abgerichtet, ihm nach der Nase zu fahren. Um diese in Sicherheit zu bringen, senkte er den Kopf einwärts gebogen, tief zu Boden herab und bot so den auf ihn einstürmenden Gegnern nichts als die buschige Stirn, mit den Hörnern, mit denen er, ohne sichtbare Anstrengung, die stärksten Hunde entweder hoch in die Luft oder weit von sich weg auf den Boden schleuderte. Wären die Spitzen seiner Hörner nicht mit grobem Band oder dergleichen umwickelt gewesen, so würden die Hunde mit unfehlbarer Sicherheit verstümmelt oder zerrissen worden sein.

Der Stier trat, als man ihn losgebunden hatte, um ihn wegzuführen, den Weg nach dem heimatlichen Stalle so munter an, als wäre nichts vorgefallen, und auch die Hunde, obgleich der anfängliche kriegerische Mut etwas gedämpft zu sein schien, waren alle imstande, den Kampfplatz auf eigenen Beinen zu verlassen. Nicht immer und überall gehen die Hunde aus Stierkämpfen wie dem hier geschilderten ohne körperliche Nachteile hervor.

Am wenigsten werden wir uns an den Hundebeißereien erfreuen können, die bei den Engländern so sehr beliebt sind. Nach Flössel, einem zuverlässigen Hundekenner, brachte eine einzige Nummer eines vor 60 Jahren sehr bekannten Journals die Ankündigung von nicht weniger als elf Darbietungen von Hundebeißereien, die sämtlich mit Kennersprache verfaßt waren. Wie die Jagdhunde zur Jagd, die Windspiele zum Coursing, so werden verschiedene Arten von Hunden, Bulldoggen, Terrier und andere Rassen zu den blutigen Beiß- Matches aufgezogen.

Goldhalsiger englischer Kampfhahn mit Zwergkampfhahn.

Nach den in der genannten Zeitung enthaltenen Mitteilungen ist der Verlauf dieser leider sehr volkstümlichen Veranstaltungen folgender:

Zu den Beißereien werden in der Regel nur Hunde von gleichem Gewicht gegeneinander losgelassen, weil es dabei vornehmlich auf die Größe und Schwere der Tiere ankommt. »Peter Kerr«, lautet ein solcher Bericht, »hat einen Hund, Jenny, von 30½ Pfund Gewicht und will ihn gegen jeden Hund von gleichem Gewicht für 50 Pfund Sterling beißen lassen.«

Mit diesen Worten kündigt der Hundezüchter seine Bereitwilligkeit an, einen seiner Hunde in die Schranken treten zu lassen, und fordert gleichzeitig die geeignete Gegnerschaft heraus. Übrigens scheint es, daß das ungefähre Gewicht von 30 Pfund den Durchschnittssatz bildet. Indessen sind auch Fälle vorgekommen, wo man Hündchen von nur 8 Pfund Gewicht gegeneinander kämpfen ließ. Ja, es charakterisiert die dem Engländer eigene Liebhaberei, daß man gar nicht so selten bestrebt ist, ganz kleinen, eben erst geborenen Hündchen Kampflust einzuflößen. Dafür zeugen Ankündigungen, die man bisweilen findet, denen zufolge Matches zwischen »terriers pups«, also jungen Dachshunden, und zwar im Alter von nur einem Monat abgehalten werden. »Es fehlt nur noch,« heißt es in den Berichten des Forschungsreisenden Kohl, »daß die Engländer die Tiere sich schon im Mutterleibe beißen lassen.«

Einige Worte wären nun noch über die Hahnenkämpfe zu sagen:

Die außerordentliche Eifersucht der Männchen bei den Hühnerarten hat man seit alten Zeiten benutzt, sich an ihren Kämpfen zu ergötzen. Bei den alten Griechen waren außer den Hahnenkämpfen besonders Wachtelkämpfe beliebt. Durch Absperrung von den Weibchen und durch geeignete Fütterung sucht man die angeborene Rauflust noch zu erhöhen, ja man hat bei unsern Hühnern eine ganz besondere Rasse, den Kampfhahn, gezüchtet, der auch sofort durch seine entwickelte Muskulatur und das Fehlen überflüssigen Fleisches auffällt.

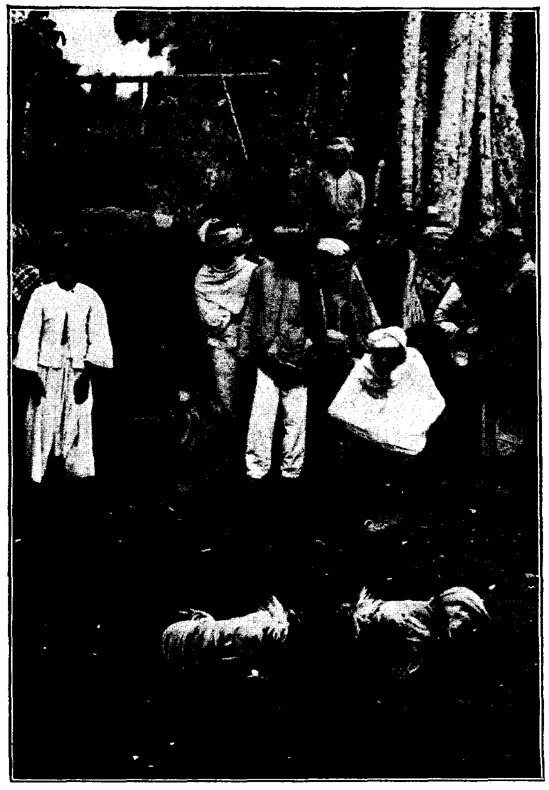

Hahnenkampf bei den Malaien.

Der englische Kampfhahn oder Kämpfer erinnert durch seinen aufrechten Gang an seine malaiische Abstammung. Denn bei den Malaien gehörten die Hahnenkämpfe von jeher zu den Volksbelustigungen. In England fand dieses Vergnügen den günstigsten Boden, wenngleich Hahnenkämpfe bis in die neueste Zeit auch in Italien, den Niederlanden, Zentralamerika, Ostindien und China beliebt waren. Ja, selbst in Deutschland haben sie in früheren Zeiten stattgefunden, obwohl die christliche Kirche heftig dagegen arbeitete. Wie die englischen Herrscher den Pferdesport und die Pferdezucht sehr gehoben haben, so veranstaltete auch Heinrich VIII. das erste große »nationale Hahnengefecht« in Westminster. Neuerdings wurden die Hahnenkämpfe in England gesetzlich verboten, doch finden sie im geheimen noch immer statt.

Um die Wirkungen ihrer natürlichen Waffen, also Schnabel und Sporen, zu erhöhen, versieht man die Hähne vielfach mit eisernen Sporen. Auffallend ist es, daß der Hahn, der sich unterlegen fühlt, während des Kampfes wie eine Henne zu glucksen anfängt.

Bei der Schilderung der spanischen und portugiesischen Stiergefechte soll ein deutscher Gelehrter unser Gewährsmann sein.

Ein grausames Spiel, schreibt er, sind die spanischen Stiergefechte. Am den Stier, der dem Tode geweiht ist, zu ermüden, anderenteils auch, um seine Kraft und Gefährlichkeit dem Zuschauer recht klarzumachen und die Überlegenheit des Verstandes und der körperlichen Gewandtheit des Menschen über die rohe tierische Kraft in um so glänzenderem Lichte erscheinen zu lassen, führt man ihm zuerst mehrere Pferde vor, in deren Eingeweide sein spitzes Horn sich einbohrt, so daß das getroffene Tier sterbend niederstürzt, während der durch Polster geschützte Reiter in der Regel ohne erheblichen Schaden davonkommt. Dann wird der mit der Manta (roter Kampfmantel) unablässig geneckte Stier durch Piken mit und ohne Feuerwerk zu neuen Angriffen gespornt und schließlich durch kunstgerechten Stich mit dem Schwerte getötet.

Die Roheit, die in dieser Art von Vergnügen liegt, und die jetzt endlich in Spanien selbst vielfach verurteilt wird – ein Gesetz verbietet die Errichtung neuer Plazas de Toros –, ist nicht ohne Rückwirkung auf das Publikum, das in den Kampftheatern selber sich aufs äußerste erregt, soviel wie möglich selbst in die Darstellung einzugreifen versucht und seinen Beifall oder sein Mißfallen auf die lärmendste Weise kundgibt. Kam es bei einem Stiergefechte zu Madrid doch vor, daß die Sitze für die Zuschauer buchstäblich abgebrochen und auf die Arena geschleudert wurden, weil man mit der Aufführung der Kämpfer nicht zufrieden war.

Die Stiergefechte in Portugal haben einen von den der spanischen etwas verschiedenen Charakter. Es handelt sich bei den weniger erregbaren Portugiesen eben nur darum, die Herrschaft des Menschen über das Tier zu zeigen; es genügt, nachgewiesen zu haben, wie ohnmächtig die blinde Wut des zwar kräftigeren Tieres der kalten Überlegung und Gewandtheit, ja selbst der Körperkraft des Menschen gegenüber ist.

Man tötet weder den Stier im Kampfe, noch führt man ihm arme Pferde zur Vernichtung vor. Es ist das eine dem ganzen Charakter des Portugiesen entsprechende Auffassung, und nicht mit Unrecht tut er sich etwas auf die Art seiner Stiergefechte zugut, auf die der Spanier verächtlich herabsieht. Allerdings aber verlieren diese an sich immerhin unwürdigen Spiele dadurch von ihrer Mannigfaltigkeit und von der wilden Aufregung, die die spanischen Tierkämpfe hervorrufen. Es verläuft hier so ziemlich ein Gang, ein Kampf wie der andere, und während wir bei dem Hereinstürzen des ersten Stiers und dem Verlaufe des ersten Kampfes in eine gewisse Erregung gerieten, stellte sich bei dem gleichmäßigen Verlaufe der folgenden Spiele, die aller geistigen Anregung entbehren, eine Ermüdung ein, die den Schluß des Spieles herbeiwünschen ließ.

In Lissabon wie in Spanien werden die Stiergefechte Sonntags abgehalten. Auch an einem Augusttage sollte wiederum ein solch aufregendes Kampfspiel in der Arena auf der Praca do Campo de Sta Anna stattfinden. Um 5 Uhr sollte der Anfang sein; da wir aber das Programm nicht kannten, kamen wir kurz nach 4 Uhr auf den Platz und hatten nun hinlänglich Muße, uns die Arena mit ihrer Umgebung, die Vorbereitungen zum Kampfe und die allmählich sich unter dem blauen Himmel sammelnde Menschenmenge mit Muße anzusehen.

Der Kampfplatz nahm die Mitte des Theaters ein und hatte einen weit beträchtlicheren Umfang als ein ähnlicher Platz in unseren Kunstreiterbuden. Eine Bretterwand von 4 Fuß Höhe umgab den mit Sand bestreuten Raum; sie war mit Fenstern bemalt und sollte etwa eine Gartenmauer vorstellen; an ihrer Innenseite, 1 Fuß über dem Boden, lief ein Trittbrett hin, das den sich vor dem Stiere flüchtenden Kämpfern zum Aufschwunge dient. An der Stelle, wo eine Musikbande sich in der Höhe des Theaters befand, war ein breites Tor in der Holzwand, auf dem gemalte Pferdeköpfe andeuteten, daß die Pferde durch dieses Tor zum Kampfe gebracht würden. Ein zweites Tor, im Viertelkreis von jenem entfernt, war mit Stierköpfen bemalt; aber schon die an und auf dem Tor sitzenden Knechte, mit roter Leibbinde und blauer Zipfelmütze, lange Stachelstäbe in den Händen, verrieten, daß hier der Weg zu den Ställen sei. Hinter der Bretterwand, die ein Zehneck bildete, lief ringsum ein 4 Fuß breiter Gang, in den sich die vom Stiere verfolgten Kämpfer mit leichtem Schwunge retten können. Außen wurde dieser Ringgang von einer höheren Steinmauer abgeschlossen, über der sich die amphitheatralisch geordneten Sitze der Zuschauer befanden. Diese Hälfte hatte den Vorteil der Beschattung durch die Außenwand des Gebäudes, während ein anderer Teil der prallen Sonne ausgesetzt war, da solche Theater bekanntlich kein Dach haben.

Da erscheint in der großen Loge, dem Tore mit den Pferdeköpfen gerade gegenüber, ein Herr; grüßend neigt er sich gegen das ihm Beifall spendende Publikum; es ist der Inspektor des Platzes, der das ganze Kampfspiel leitet. Die Trompete gibt das Zeichen zum Anfang, und aus dem gegenüberliegenden Tore kommt die Fechterschar zur Begrüßung des Publikums. Voran, hoch zu Roß, in schwarzer Kleidung mit zweispitzigem Hütchen Don Man. Maurisca. Sechs Kämpfer zu Fuß, die Banderilleros, die eigentlichen Stierkämpfer, in bloßem Kopf, mit reich verbrämter, eng anliegender Kleidung unter zierlichem roten Mantel, folgen und stellen sich in der Mitte der Arena, wenige Schritte hinter dem Reiter auf. Acht andere Männer, wie die übrigen in weißen Kniestrümpfen, aber mit gelber Hose aus grobem Wollstoff, mit roter Jacke und grüner Zipfelmütze, stellen sich, ebenfalls eine Gasse bildend, hinter den Banderilleros auf; sie stützen die rechte Hand auf einen starken Stab, der oben eine kleine eiserne, zweizinkige Gabel trägt. Sie wird später beiseite gelegt und nicht benutzt. In jeder Ecke dieser bunten Reihe steht ein kleiner, blau und weiß gekleideter Lakai ohne Kopfbedeckung, und am Schluß findet das komische Element seine Vertretung; der Hanswurst in männlicher Kleidung auf der einen Seite, ein weiblicher auf der anderen, sie dürfen auch hier nicht fehlen.

Unter dem Schalle der Musik tritt graziös der weiße Andalusier, auf dem Kopfe einen rotweißen Schmuck, die Mähne in zwei blauweiße Zöpfe verflochten, die Schwanzwurzel mit blauweißer Decke und ebensolchen Bändern behangen, in die Längsgasse, die von den in zwei Gruppen auseinander rückenden Kämpfern gebildet ist. Die Begrüßungsfeierlichkeit beginnt. Nach wenigen Schritten vorwärts lenkt der Reiter das vollmarkige Tier im Rückschritte bis hinter die Hanswürste, reitet vor zur Mitte der Arena, wieder zurück und wieder vor bis dicht vor den Inspektor, vor dem er grüßend den Hut abnimmt. Wieder geht das Pferd zurück, und von neuem vorreitend grüßt der Held nun das im Viertelkreis ihm gegenüber sitzende Publikum zur Linken des Inspektors, dann reitet er in die Gasse zwischen die Banderilleros und rotgelben Hirten, grüßt den anderen Teil der Zuschauer, im Viertelkreise rechts von dem Inspektor und dann mit noch zweimaligem Ritte die übrige versammelte Menge drüben auf der Sonnenseite. Rückwärts reitend, verläßt er die Arena, die Banderilleros geben die Mäntel nach außen ab und versehen sich teils mit der Manta, oder mit kurzen Piken, während die Rotgelben in dem Rundgange hinter der Bretterwand ihre Aufstellung nehmen.

Stiergefecht.

Nach einem Gemälde von

Edouard Manet.

Auf ein Zeichen mit der Trompete öffnet sich das Tor mit den Stierköpfen. Ein schwarzer Stier, mit langem Lederfutteral über den Hörnern, das noch weitere Schutzmittel zu bergen scheint, fährt schnaubend heraus und stürzt mit gesenktem Horn auf einen der goldbetreßten Kämpfer, der kaltblütig die rote Manta vorhält und dem darauf anspringenden Stiere mit leichtem Schwunge an die Seite kommt. Ein anderer Kämpe, der von dem getäuschten Tiere zur Zielscheibe erkoren wird, wirft seine Stäbe zu Boden und ist mit einem Sprunge über die Bretterwand, während der Stier polternd mit dem Kopfe dagegen rennt. So geht das Spiel eine Zeitlang weiter. Der Reiter von vorhin erscheint jetzt auf schwarzem Pferde, in der Hand eine lange hölzerne Pike mit Eisenspitze zur Abwehr des Stieres. Er stellt sich mit seinem Pferde dem wutbrüllenden Ochsen entgegen, und einmal geht dieser zum Angriffe vor. Das Pferd weicht aus, und der Stier will nicht wieder den Kampf mit dem Reiter aufnehmen, sooft dieser ihm auch in den Weg zu kommen sucht. Endlich verläßt der Reiter die Arena, den weiteren Kampf den Banderilleros überlassend. Nachdem der Stier noch mehrfach mit den roten oder rot und blau gestreiften Mänteln irregeleitet ist, stellt sich ihm einer mit zwei Piken in der Hand entgegen, dünnen Stäben aus schwachem Holze, etwa 2½ Fuß lang, mit buntem Papier umwunden und mit einem Widerhaken an der eisernen Spitze. Sowie der Stier anläuft, stößt ihm der Kämpfer die Haken in den Nacken, während er mit geschickter Wendung das Tier unter den gehobenen Armen durchlaufen läßt. Vor Schmerz brüllend tobt der Stier, dem die langen Stäbe um den Nacken hängen. Er macht verzweifelte Sprünge in die Luft, so daß er mitunter niederstürzt, schüttelt sich und sucht mit den Hörnern die schmerzende Bürde abzustreifen. Und wieder naht neckend einer der Kämpfenden dem Tiere, das schrecklich schnaubend auf ihn losstürzt, um von neuem mit Piken bespickt zu werden. So toll rennt jetzt der Stier dem Flüchtigen nach, daß beide nacheinander über die Bretterwand setzen. Wer in dem Gange hinter ihr ist, springt in die Arena; der Stier läuft eine Strecke weit in dem Gange und gelangt durch ein ihm geöffnetes Tor wieder auf den Platz, nicht ohne daß er auf seinem Wege von dem erregten Publikum geplagt worden wäre, das ihm Hüte und Stöcke entgegenhält, ihm die Piken auszuziehen sucht und durch Schreien und Pfeifen ihn vollständig außer Fassung bringt. Von neuem wird er mit dem vorgehaltenen Mantel gefoppt, mit Piken behängt, bis sich auf ein gegebenes Zeichen die Stalltür öffnet. Sieben Ochsen, wie sie zur Feldarbeit gebraucht werden, kommen herein. Sie sind, wie die spanische Rinderrasse überhaupt, langhörnig, nicht gerade sehr groß und von brauner Farbe. An dem Halse eines jeden hängt eine fußlange eiserne Kuhschelle, womit sie im Zusammenklang ein dumpfes, nicht unharmonisches Geläute hervorbringen. Die Knechte mit langen Stachelstäben treiben die Ochsen dem erregten Stiere zu, der sich ihnen willig zugesellt und dann in ihrer Mitte zum Stalle zurückkehrt.