|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

![]()

Es ist nicht zu verwundern, daß der bekannte Eroberungszug des großen makedonischen Königs zu allen Zeiten die Bewunderung der Menschen erregt und bei Sängern, Dichtern und Erzählern die Lust geweckt hat, die Thaten und die Geschicke Alexanders während jenes Wunderzuges der Mit- und der Nachwelt zu berichten. Der Baum, der damals Asien überschattete, hat seine Zweige später immer weiter ausgedehnt und sozusagen in alle Länder und Litteraturen den Reichtum seiner Blüten herabgeschüttet, und so wunderbar diese schon waren an Glanz und Farbe, so haben sie, auf fremdem Boden weiter wuchernd, mit der Zeit noch wundersamere Gestalt gewonnen: die beinahe märchenhafte Wirklichkeit ist vielfach zu einem wirklichen Märchen geworden, und die Züge dieses Märchens sind nicht allein romantisch ausgeschmückt, sondern auch phantastisch verschnörkelt und ins Groteske verzerrt. Diese Umgestaltungen und Verunstaltungen zu verfolgen, ist hier nicht unsre Aufgabe; es liegt uns nur ob, den Reflex, welchen jene große Zeit des Alexanderzuges in vorliegendes Buch geworfen hat, uns ein wenig anzusehen und zum Frommen unsrer Leser mit einigen Strichen zu skizzieren. An der Spitze mag die wohl zu beherzigende Bemerkung stehen, daß die Geschichte dem Buche fern zu bleiben hat. Denn dieses ist in des Wortes vollster Bedeutung nur Roman.

Lediglich der Unter- und Hintergrund, das Lokal und seine Färbung ist der geschichtlichen Überlieferung entnommen; von den handelnden Personen dagegen kann nur Alexander als der Wirklichkeit angehörig betrachtet werden; einzelne seiner Generale, wie Krateros, Lysimachos, Antigonos, Ptolemäos, huschen entweder flüchtig und schemenhaft über die Bühne oder sie sind, wie Perdikkas und Hephästion, bloß dem Namen nach als geschichtliche Personen anzusehen, während ihr Charakter und ihre Handlungen, das leibliche oder geistige Gepräge, das ihnen der Verfasser gegeben hat, von dem wirklichen und geschichtlichen denn doch sehr absticht. Der Eindruck, den wir von dem »dicken Perdikkas« gewinnen, ist ein sehr unvorteilhafter, und wenn auch diese Generale Alexanders ihren Ruhm zumeist dem Nimbus ihres Herrn und Meisters verdanken mögen – wie ja dies teilweise auch bei den Marschällen und Generalen Napoleons I. der Fall war – so läßt sich doch schlechterdings nicht denken, daß der sterbende König einem Perdikkas, wie er hier erscheint, die Reichsverweserschaft würde in die Hände gelegt haben! Mag Perdikkas gewaltthätig und rücksichtslos, ja grausam verfahren sein, so besaß er doch immer geistige Bedeutung und militärisches Talent. Er gilt in der Geschichte – und wir haben kein Recht, diese zu bezweifeln – für einen derjenigen Ratgeber und Vertrauten Alexanders, der dessen hochfliegende Pläne und tiefgehende Absichten am besten zu würdigen verstand. Also war er keine gemeine Natur. Vielleicht gelten aber diese Bemerkungen auch von Alexanders Liebling Hephästion. Zuweilen mit den schwierigsten Aufträgen betraut, ist dieser Jugendfreund Alexanders ihnen auch, vermöge seiner großen strategischen Fähigkeiten, gerecht geworden; er besaß Neigung und Vertrauen des Königs im allerhöchsten Grade, ein innigeres Freundschaftsverhältnis läßt sich gar nicht denken, und es ist kein schönes Märchen oder ein rhetorischer Aufputz, wenn unter den Beispielen wahrer Mannestreue das Verhältnis Alexanders des Großen und Hephästions in die vorderste Reihe gestellt wird. Wer aber in einem Gemüte, wie das Alexanders war, solche Liebe entzünden konnte, mußte mit ungewöhnlichen Eigenschaften des Herzens ausgerüstet sein. Nun treten jedoch in unsrer Erzählung gerade diese Eigenschaften völlig zurück gegen eine wilde Leidenschaftlichkeit, die ja wohl auch vereinbar ist mit jenen, aber nicht als Charakterzug vorwiegen darf und wenigstens zeitweise jene muß durchleuchten lassen. Es ist unerfindlich, warum der Verfasser zu dieser Rolle, das heißt zu derjenigen Folie, aus welcher die Heldengestalt Pendragons sich um so glänzender abhebt, nicht irgend einen andern der vielen Offiziere Alexanders mit wirklichem oder fingiertem Namen, gewählt hat, als gerade den, der sich eigentlich wenig dazu eignet, den Mann von edlem, hingebendem, ritterlichem Charakter, dessen ganzes Wesen schwärmerisch angehaucht erscheint, den Mann, dessen Tod dem großen Freunde die tiefste Wunde schlug, das schwerste Herzeleid bereitete, das je in seinem Leben ihm beschieden war, ja vielleicht den Todeskeim in seine eignen Adern legte.

Es war dem großen Könige keine lange Frist mehr gegönnt nach dem Tode des Freundes: der Gram nagte an ihm, über seinem Wesen lag ein düsterer Flor, die Lebensfreudigkeit war von ihm gewichen, er war innerlich gebrochen, ehe das tückische Fieber ihn aufs Lager und bald auf die Bahre warf. und wer weiß, ob die Ausschreitungen, womit er gegen sein Leben raste, nicht zunächst den Schmerz über den Verlust des Liebsten betäuben sollten? Es war mitten in einer lärmenden Festlichkeit, als dem Könige, der nur ungern den kranken Freund verließ, aber sich dem Feste nicht entziehen durfte, die Nachricht gebracht wurde, daß es mit Hephästion schlecht stehe. Als er wegeilend ins Zimmer des Kranken trat, war dieser eben verschieden. Kein Trost wollte bei dem Überlebenden verfangen: drei Tage saß er bei der teuren Leiche, lange klagend, dann vor Gram verstummend, ohne Speise und Trank, am Kummer sich weidend und der Erinnerung an den teuern Freund, der ihm in der Blüte des Lebens entrissen war. Es schwiegen die Feste, Heer und Volk klagte um den edelsten der Makedonier und die Magier löschten das heilige Feuer in den Tempeln, als ob ein König gestorben wäre. Auch die unerhörte Pracht, womit die Beisetzung Hephästions ausgestattet wurde, der mehr als orientalische Luxus, der seinesgleichen kaum finden möchte, war nur und sollte nur eine Widerspiegelung des Außerordentlichen sein; an diesen Zeichen sollte man sehen, welcher ungewöhnliche Schlag den König betroffen habe.

Was nun den Charakter des Königs selber angeht, so hat sich auch hier der Verfasser große Freiheiten erlaubt, doch sind diese entschuldbar. Denn der Verfasser hat nur der Zeit etwas vorgegriffen, das will sagen, er hat gewisse Züge im Charakter Alexanders, die erst später sich entwickelt haben, so seine Neigung zum Trunk und die Folgen derselben, aufbrausenden Jähzorn, Leidenschaftlichkeit, Übereilung u. s. w., schon auf die ersten Jahre des großen Feldzugs übertragen. Erst als die fabelhaften Erfolge seine Seele trunken gemacht hatten, stellten sich jene Fehler ein; bevor das Persische Reich zu seinen Füßen lag, das heißt vor der Besitznahme von Susa und Persepolis, weiß die Geschichte nichts von jenen wilden Ausschreitungen, die nur zu oft die Folge des Größenwahnes sind. Dem Romanschreiber dagegen sind solche Vorgriffe erlaubt; er darf die Fernsichten etwas zusammenziehen, wenn es seine Zwecke fördert; so hat er es auch mit dem Tode des Dareios gehalten – der später eintrat, als hier angenommen wird – so auch mit einem Hauptumstande der Flucht unsres Helden aus Babylon.

Nearchos, der Admiral Alexanders, konnte einer solchen damals gar nicht hinderlich sein, weil seine Flotte erst nach dem indischen Feldzug erwähnt wird, also den Euphrat vorher nicht sperren konnte. Auch ist der Charakter dieses den makedonischen Interessen mit Leib und Seele ergebenen Mannes nicht so beschaffen, daß er sich von dem Gold des Juden Samuel zu gunsten eines Feindes hätte bestechen lassen.

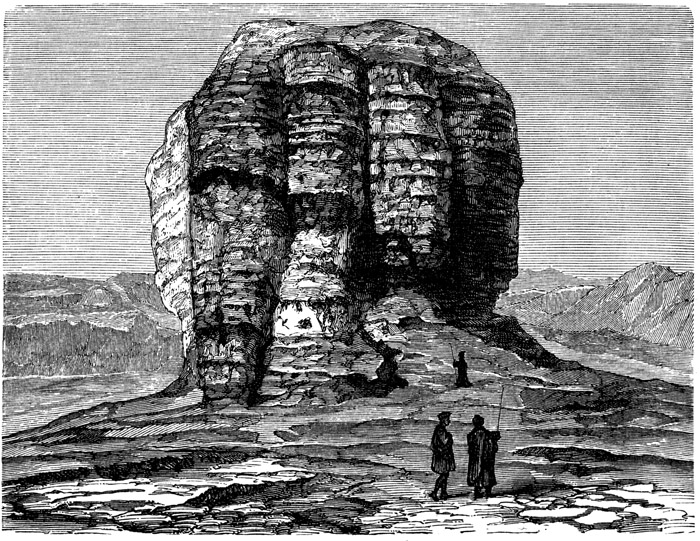

Völlig erfunden ist die Figur des Haupthelden, des Galliers Pendragon. Gallier (Kelten) sind kaum in Alexanders Heer gewesen, so sehr dieses, besonders später, aus allen möglichen europäischen und asiatischen Bestandteilen gemischt war. Wohl finden sich unter den Gesandten, welche nach dem indischen Feldzuge sich in Babylon zur Begrüßung des Königs einstellten, auch solche der Kelten; von keltischen Kriegern dagegen ist nichts bekannt, und so beruhen denn auch die vier Kaledonier – d. h. Schotten, die vier Brüder Bull, die einen nicht unwichtigen Einschlag in dem romantischen Gewebe bilden – auf Erfindung. Dasselbe ist der Fall mit dem Hohenpriester Amalek, seiner Tochter Drangiane und deren Amme Arachosia. Die Erdichtung gibt sich auch äußerlich dadurch zu erkennen, daß ihre Namen nichts als geographische Begriffe sind: die Amalekiter sind, als uraltes Volk im Süden Palästinas, aus den heiligen Schriften zur Genüge bekannt, Drangiane und Arachosia – letzteres das heutzutage viel genannte Afghanistan – sind Provinzen des damaligen Perserreiches. Daß die Figur des Juden Samuel, die der Verfasser mit allen Eigentümlichkeiten der modernen jüdischen Rasse ausgestattet hat, gleichfalls dem Reiche der Phantasie angehört, braucht kaum erwähnt zu werden. Eine große Rolle im Aufbau der romantischen Handlung hat der Verfasser den sogenannten »verlornen Söhnen« ( enfants perdus) zugedacht – auch dieser Truppenkörper ist nicht etwa eine militärische Schöpfung Alexanders, sondern ein freies Phantasiegebilde des Verfassers. Bedenklicher als alles dieses ist die Willkür, womit die Schicksale eines der Hauptgebäude Babylons, nämlich des Baalstempels, behandelt werden. Um dieses Wundergebäude gruppiert sich aber das Hauptinteresse der ganzen zweiten Hälfte unsres Romans. Und doch bestand er damals kaum noch dem Namen nach. Nach der Darstellung des Verfassers trug Alexander durch seine gewaltthätigen Maßregeln gegen die Insassen des Tempels mittelbar die Schuld an der Zerstörung desselben – er geht in Flammen auf – allein Alexander konnte weder belagern, noch verbrennen, was nicht mehr vorhanden war; die Zeit und die Schicksale Babylons hatten dafür gesorgt, daß der große »Würfelturm des Bels« schon zu Alexanders Tagen dem Lose alles Irdischen anheimgefallen war. Ja noch mehr, er war zerstört worden bei der Eroberung Babylons durch Megabyzos, der seinen von den Einwohnern Babylons ermordeten Vater, den persischen Satrapen Zopyros, rächen wollte. Alexander hat so ziemlich das Gegenteil dessen gethan, was ihm in unsrem Romane zugeschrieben wird: nicht als Zerstörer, sondern geradezu als Wiederhersteller des Tempels muß er bezeichnet werden. Bald nach seinem Einzug in Babylon gab er den Befehl, den Wunderbau wieder herzustellen; als er auf dem indischen Feldzuge abwesend war, geriet der Bau ins Stocken; die Chaldäer thaten das Ihre, um den Ertrag der reichen Tempelgüter, die zur Erhaltung des Baues bestimmt waren, nicht zu verlieren, aber nach seiner Rückkehr legte er sofort wieder Hand ans Werk, und da für den Augenblick die Truppen ohne Beschäftigung waren, so beorderte er sie zum Baudienste. So arbeiteten 20000 Menschen zwei Monate hindurch, um nur erst die Trümmer ganz abzutragen und die Baustelle vom Schutt zu reinigen; die späteren Ereignisse hinderten freilich den Beginn des eigentlichen Baues und er ist nie wieder erstanden. In der heute sogenannten »Birs Nimrud« (Burg Nimrods), die im älteren, westlichen Teil der Stadt gelegen war, glaubt man (mit großer Wahrscheinlichkeit) seine Trümmer noch zu erkennen. Ungefähr zwei Stunden vom heutigen Hilla entfernt, gegen Südosten, liegt ein aus Trümmerschutt gebildeter, etwa 600 Meter langer Hügel, auf dessen Gipfel mitten unter wüstem Geröll ein Turm von etwa 12 Meter emporragt.

Der Turm des Nimrod (Birs Nimrud).

Noch ist es möglich, die Spuren des quadratischen Unterbaues, auf welchem ursprünglich der pyramidalförmige Tempel mit seinen Terrassen sich erhob, zu erkennen. Dieser Tempel aber ist nichts andres als der in den heiligen Schriften erwähnte »Turm zu Babel« mit seiner uralten wunderbaren Sage. Er bestand aus acht Stockwerken (Terrassen) deren abnehmender Durchmesser ihm eben das genannte pyramidenähnliche Ansehen gaben. Eine ursprüngliche Höhe von etwa 100 Meter und die Breite des Unterbaues von 210 Meter lassen schon die äußere Gestalt dieses Baues als ein wirkliches Wunder erscheinen (wenn er auch völlig verschieden war von derjenigen baulichen Konstruktion, welche die rege Phantasie des Verfassers geschaffen). Kaum weniger imposant, ja noch wunderbarer scheint aber die Pracht gewesen zu sein, welche an die Ausschmückung des Riesenbaues verschwendet war. Nach der Beschreibung eines griechischen Schriftstellers befanden sich auf dem Gipfel des Turmes drei aus gediegenem Golde getriebene Kolossalstatuen der babylonischen Hauptgötter, die Basis der Baalsstatue allein wog 1000 babylonische Talente (wie man auch dieses Gewicht ansetzen mag, jedenfalls eine kolossale Masse und ein entsprechender Wert). Diese drei Bilder hatten einen gemeinsamen goldenen Tisch von 12 Meter Höhe und 5 Meter Breite; auf ihm standen zwei goldene Becher von je 30 Talenten Gewicht, ferner zwei goldene Räucherfässer von je 300 Talenten und drei Mischkrüge, wovon der des Baal (Bel) 1200 babylonische Talente gewogen haben soll (!!). Mögen diese Zahlen auch ungeheuerlich sein, so ergibt sich doch aus der Beschreibung soviel, daß unter den Kolossal- und Wunderbauten der alten Welt der Baalstempel in erster Reihe steht, auch ohne den Naphtasee, auf welchen ihn die Phantasie unsres Verfassers gebaut sein läßt, und ohne die drei Wunderglocken, die nach der Angabe ebendesselben an seinem Ziegelpanzer angebracht waren. Aus Ziegeln und Asphalt bestand allerdings diese ungeheure Masse; Bausteine gab es nicht im Boden von Babylon.

Sehr abweichend, aber glaubwürdiger, lautet der Bericht eines Augenzeugen, des Herodot, aber auch dieser Bericht macht denselben imposanten Eindruck. Ob Herodot, der im fünften Jahrhundert v. Chr. lebte, das Innere des Tempels in Augenschein genommen habe, ist nicht klar, so viel aber ist sicher, daß der Bau zu seiner Zeit noch bestand und daß er ihn von außen sah. Er beschreibt dieses Heiligtum »mit ehernen Thoren« als ein »Viereck, dessen Seiten je zwei Stadien breit waren« (das waren etwa 300 Meter). »In der Mitte dieses Heiligtums«, heißt es weiter, »ist ein Turm von Stein, d.h. Ziegelstein, gebaut, von eines Stadions Länge und Breite, und auf diesem Turm steht ein zweiter Turm und auf diesem wieder ein andrer, und so acht Türme, immer einer auf dem andern. Auswärts aber, um alle die Türme herum, geht eine Wendeltreppe, und wenn man die Treppe halb hinaufgekommen ist, sind Ruhebänke angebracht ... In dem letzten Turme ist ein großer Tempel und in dem Tempel steht ein großes, wohl ausgepolstertes Lager und davor ein goldener Tisch. Aber kein Standbild ist darinnen aufgerichtet ... Aber in dem Heiligtum zu Babylon ist unten noch ein andrer Tempel, worin eine große Bildsäule des Zeus (d.h. Bel) in sitzender Lage sich befindet, und davor steht ein großer goldener Tisch, und Fußgestell und Thron sind gleichfalls von Gold. Wie die Chaldäer sagen, ist dies alles 800 Goldtalente wert (d.h. etwa 45 Millionen Mark). Außerhalb des Tempels ist ein goldener Altar; es steht daneben noch ein andrer Altar, auf welchem ausgewachsene Schafe geopfert werden, denn auf dem goldenen Altar darf nur geopfert werden, was noch säugt. Auf dem größeren Altar verbrennen die Chaldäer 1000 Pfund Weihrauch alle Jahre zu der Zeit, wo sie das Fest ihres Gottes feiern. Es war zu jener Zeit (d.h. zu Xerxes' Zeit) in dem Heiligtume auch noch eine Bildsäule, 7 Meter hoch, von gediegenem Golde. Ich habe sie aber nicht gesehen, ich erzähle nur, was die Chaldäer erzählen. Nach dieser Bildsäule trachtete Dareios, Hystaspes' Sohn, doch unterstand er sich nicht, sie zu nehmen. Xerxes aber nahm sie weg« u. s. w. Die Priester Baals (des Herrn) waren die Chaldäer und sie hängen auch insofern mit dem Baalstempel zusammen, als dieser mit seiner religiösen Bedeutung noch die einer Sternwarte verband und bekanntlich die chaldäischen Priester vor allen andern Sterblichen des Altertums in die Geheimnisse der Gestirne eingeweiht waren. Astronomie und Astrologie blühten nirgends so wie in Babylon. Der Wahn, die künftigen Geschicke der Menschen, im Lauf und der gegenseitigen Stellung der Gestirne lesen zu können, bezog sich besonders auf die fünf damals bekannten Planeten Jupiter, Venus, welche als wohlthätige –, Mars, Saturn, welche als verderbenbringende Mächte – und Merkur, der je nach seiner Stellung, bald als heilbringend, bald als verderblich angesehen wurde. Indem nun die Chaldäer behufs jener Weissagung die Bewegungen der Gestirne, ihre Stellen am Himmel und die Zeiten ihres Umlaufs zu erforschen strebten, erlangten sie, von der ebenen Lage des Landes und dem fast immer heitern Himmel unterstützt, astronomische Kenntnisse, welche sie in den Stand setzten, Berechnungen der Mondfinsternisse anzustellen, deren Genauigkeit die heutige Wissenschaft bewundernd anerkennt. Wer freilich diese Chaldäer gewesen sind und wie sie nach Babylon kamen, ob sie eine bloße Priesterklasse oder ein ganzes Volk, nach Stamm und Abkunft verschieden von den semitischen Babyloniern, waren, ist nicht ausgemacht. Gewöhnlich nimmt man an, daß die Assyrer als sie bei zunehmender Macht auch das babylonische Reich eroberten, zur Sicherung ihrer Oberherrschaft einen ganzen arianischen Volksstamm aus dem karduchischen Gebirge Armeniens, eben die Chaldäer, nach Babylon verpflanzten und diese von da an beherrschten.

Ein Teil des Babylonischen Turmes. Nach einem Relief aus den Ruinen Babylons.

Innere Unruhen und äußere Kriege stürzten hierauf die assyrische Macht, nachdem ihre Herrschaft über 500 Jahre gedauert hatte, die unterworfen gewesenen Vasallenstaaten machten sich frei und gründeten unabhängige Reiche, unter denen sich besonders die Meder und die von den Assyrern nach Babylon verpflanzten Chaldäer – also zwei arianische Völkerschaften – auszeichneten. Die Chaldäer insbesondere, welche in dem von ihnen besetzten Babylon als ein ausländischer Kriegsstamm eine auf die Gewalt der Waffen gestützte Kriegsdynastie gründeten, waren es, welche in dem kurzen Zeitraum eines Jahrhunderts unter mehreren siegreichen Eroberern ganz Westasien ihrer Botmäßigkeit unterwarfen, so daß Babylon unter der Herrschaft dieses ausländischen arianischen Kriegerstammes für den Zeitraum eines Jahrhunderts der Sitz eines Weltreichs war.

Der Priesterstamm der Chaldäer, der eigentlich den Namen Mag (Magier) d.h. Priester führte, gewöhnlich aber ebenfalls mit dem Namen Chaldäer bezeichnet wird, mußte, weil die Chaldäer dem arischen Völkerstamme angehören, mit dem Priesterstande der übrigen arischen Völkerschaften, der Baktrer, Meder und Perser, aufs engste verwandt sein, und so erklärt es sich, wie bei spätern griechischen Schriftstellern die Glaubenslehre der Chaldäer mit der der Magier als vollkommen identisch angesehen wird, was ganz unbegreiflich wäre, wenn diese sogenannten Chaldäer, welche auch noch in der spätern griechischen Zeit, als Babylon längst aufgehört hatte, die Hauptstadt eines eignen Reiches zu sein, daselbst fortwährend ihren Sitz hatten, ein wirklicher einheimischer Priesterstand der Babylonier selbst gewesen wären und also dem semitischen Volksstamme angehört hätten. Als Priester haben diese Chaldäer in einem gesonderten Stadtviertel Babylons gewohnt, familienweise vereinigt, wo sie sich vom Umgang mit den übrigen Bewohnern abschlossen.

Schwer zu erklären ist aber bei der Annahme arischer Abstammung dieser Chaldäer, wie sie Baalspriester, d.h. Anhänger und Förderer einer ganz andern Religion werden konnten, als die arischen Völker sie hatten. Es ist sehr begreiflich, daß die Perser, deren Religion eine viel reinere war, sich über jenen Götzendienst entsetzten, und nicht Habsucht, sondern das verletzte Gefühl ist es gewesen, was den König Xerxes bewog, eine der großen Bildsäulen von gediegenem Gold aus dem Tempel wegnehmen zu lassen, und den Priester, der da verbot, die Bildsäule von der Stelle zu rücken, mit dem Tode zu bestrafen. In jedem Fall waren und blieben die Chaldäer als Priester an den Kultus des Bel und an die Lokalität des Belsturmes gebunden, und in keinem Fall entspricht die Örtlichkeit des Tempels, wie sie unser Verfasser ausmalt, der Wirklichkeit. Daß der Athener Sosikles, durch welchen die ganze Erzählung vorgetragen wird, sich in einen chaldäischen Priester umgewandelt habe, um nicht erkannt zu werden, widerspricht der Möglichkeit nicht, wohl aber, daß er in der kurzen Zeit, die zwischen der Schlacht bei Arbela und dem Einzug Alexanders in Babylon angenommen wird, sich die chaldäische Sprache soll angeeignet haben: das ist mehr als romantisch.

Was nun noch jenen Einzug der Makedonier in Babylon betrifft, so stand die Stadt damals keineswegs unter der Herrschaft eines chaldäischen Oberpriesters, wie in unserm Roman angenommen wird, sondern ein gewisser Mazäos führte das Regiment. Dieser war zunächst von Dareios beauftragt worden, dem Alexander den Übergang über den Euphrat zu wehren, zog sich aber beim Anrücken der feindlichen Hauptmacht zurück. Nach der Schlacht bei Arbela, wo er am längsten und glücklichsten das Feld behauptet hatte, warf er sich nach Babylon. Als Alexander gegen die Stadt rückte, öffnete er, ohne Widerstand zu versuchen, die Thore und kam ihm bittflehend mit seinen erwachsenen Kindern entgegen, zur großen Freude des Königs, dem die Belagerung der immerhin noch befestigten Stadt Zeit und Leute gekostet haben würde. Gleichwohl zog der König mit geschlossenen Reihen, nach allen Seiten zum Angriff und zur Verteidigung gerüstet, in die Stadt. Ein großer Teil der Einwohner stand auf den Mauern und betrachtete voll Neugierde das Schauspiel, andre kamen den Einrückenden entgegen, unter letztern ein gewisser Bagophanes, der Wächter der Burg und des königlichen Schatzes. Dieser wollte in Ergebenheit gegen den neuen Herrscher hinter Mazäos nicht zurückstehen und hatte den ganzen Weg mit Blumen und Kränzen bestreuen und zu beiden Seiten silberne Altäre aufstellen und mit allerlei kostbarem Räucherwerk bedecken lassen. Hinter sich her ließ er als Geschenk für den König ganze Herden von Rindern und Pferden nachführen, und vor ihm her paradierten in Käfigen Löwen und Panther. Dann kamen die Magier, welche ein Lied nach ihrer Weise absangen, nach ihnen die Chaldäer – also hier von den Magiern unterschieden – und die Wahrsager der Babylonier samt den Musikern mit ihren Instrumenten. Den Zug schlossen die babylonischen Reiter, sie und ihre Pferde mit üppiger, überladener Pracht ausgestattet. Der König, von seiner Leibwache umgeben, ließ den Stadtpöbel sich der Nachhut seines Heeres anschließen, er selbst zog zu Wagen in die Stadt und in die Königsburg; am folgenden Tage nahm er das Inventar des königlichen Schatzes auf. So der Bericht eines römischen Schriftstellers.

Wie man sieht, hat unser Verfasser zum Aufbau seiner romantischen Erzählung zu sehr großen Willkürlichkeiten seine Zuflucht genommen, so daß sein Werk nur insofern Anspruch machen kann auf den Namen eines geschichtlichen Romans, als das alte geschichtliche und geographische Kolorit in seinen Hauptzügen gewahrt erscheint. Und dieser Untergrund, an Romantik schon reich genug, verleiht dem Gemälde einen eigentümlichen Reiz. Die Farben sind zuweilen stark und bunt, ja grell aufgetragen, aber in ihrer Zusammenstellung und Mischung spiegelt sich doch eine nicht gewöhnliche Virtuosität, besonders fesselt die Hauptfigur, Pendragon, unser Interesse bis ans Ende. Sie ist recht wirkungsvoll in den Mittelpunkt gestellt und gibt diese Stellung, wodurch dem Roman die Einheit der Handlung und das Interesse gewahrt wird, auch keinen Augenblick auf. Sie ist in hochromantischem Stil gehalten und augenscheinlich hat der Patriotismus hier den Pinsel, und zwar sehr kräftig, geführt. Für diesen Helden ohne Furcht und Tadel muß die Jugend, vorab die gallische, sich begeistern und wird es ihm wohl gönnen, daß ihm als Preis seiner Tugend und Tapferkeit schließlich noch vom Verfasser eine Königskrone im glücklichen Indien aufs Haupt gesetzt wird. Jener Sandrakottos, als welcher schließlich Pendragon erscheint, ist eine historische Persönlichkeit und war wirklich ein König, wenn auch nicht gallischen Blutes. Ein Jahrzehnt nach Alexanders Tode schickte dessen größter Nachfolger, Seleukos, König von Syrien, eine Gesandtschaft zur Befestigung und Aufrechterhaltung des Friedens- und Freundschaftsvertrages eben an jenen Sandrakottos, das ist Tschandragupta, der in Palibottra, indisch Pataliputra, residierte und das Land beherrschte zwischen Indus und Ganges. Gesandter war Megasthenes, ein Offizier, der schon den Zug unter Alexander mitgemacht hatte und der später beschrieb, was er alles auf der Reise gesehen und während seines Aufenthaltes am indischen Königshof erfahren. Diese Schrift (sie ist leider jetzt verloren) war es ganz besonders, welche dem gesamten Alterthum für seine Kenntnis über Indien vorhalten mußte und woraus Spätere geschöpft und erhalten haben, was wir davon noch bis heute besitzen.

Die ganze nun folgende Geschichte wird als Erzählung von einem Athener, Namens Sosikles, vorgetragen, der gleich zu Anfang uns mit seiner Persönlichkeit bekannt macht. Er ist Augen- und Ohrenzeuge sämtlicher wichtiger Ereignisse, welche im Roman spielen. In welcher Stellung ihm dies möglich war, will ich den Lesern nicht im voraus verraten. Es kann keine Frage sein, daß durch jene Darstellungsweise die Erzählung an Lebendigkeit und Anschaulichkeit ungemein gewinnt, weil sie aus dem Spiegel einer empfindenden Menschenseele auf uns herausstrahlt. Sosikles nimmt gleichsam den Platz des Lesers ein und macht diesen zum Zeugen der Handlung.