|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Mein Amt als Schreiber gewann an Ausdehnung.«

Bei Arbeit und Entbehrung ward ich groß,

Doch nicht geschädigt hat mir's Leib und Seele.

Vielleicht war darum manchmal hart mein Los,

Daß mir für fremde Not das Herz nicht fehle.

Drum, ob auch mancher Dorn uns wehe thut:

Nur vorwärts stets mit ungebrochnem Mut!

![]() Nach einigen Minuten warf Lorenz einen prüfenden Blick auf seine Gefährtin. »Sie sind so still geworden, Fräulein Magdalene, Sie sind wohl sehr müde; vielleicht hätten Sie heute abend nicht noch einmal hinauskommen sollen.«

Nach einigen Minuten warf Lorenz einen prüfenden Blick auf seine Gefährtin. »Sie sind so still geworden, Fräulein Magdalene, Sie sind wohl sehr müde; vielleicht hätten Sie heute abend nicht noch einmal hinauskommen sollen.«

»Nein, ich bin nicht müde, ich dachte nur darüber nach – ich hätte so gern den Zufall erraten mögen, der einen studierten Mann aus Ihnen gemacht hat.«

Lorenz lachte. »Bitte, machen Sie sich nicht über mich lustig! Was diesen Zufall betrifft, so will ich Ihnen die Geschichte gern erzählen – wenn ich aber »Zufall« sagte, so war das ein Irrtum von mir, denn das Wort ist ohne alle Bedeutung, ich hätte lieber sagen sollen: die Vorsehung. Die Sache ging so zu: Ich war sieben Jahre alt und nicht sehr kräftig, so daß mein Großvater mich etwas geringschätzig ansah und meinte, ich würde nie einen tüchtigen Arbeiter abgeben. Mein Vater hatte eines Tages in Brevalay zu thun und nahm mich mit, um mich einem alten Onkel vorzustellen, der beinahe mein Pate geworden wäre; er hatte aber zur Zeit meiner Taufe gerade das Bein gebrochen und konnte nicht herkommen, doch nahm er immer ein besonderes Interesse an mir. Dieser Onkel, er hieß Jean Alain, empfing uns sehr freundlich, gab sich viel mit mir ab, sagte, ich sei ein aufgeweckter Bursche und fragte, ob ich lesen könne. Natürlich konnte ich es nicht; darüber machte der Onkel meinem Vater Vorwürfe und sagte, es wäre jetzt an der Zeit, daß alle Menschen etwas lernten, denn ein Unwissender stände wehrlos in der Welt da und wäre unfähig, seine Angelegenheiten selbst zu besorgen; ich wäre jetzt gerade im rechten Lernalter und müßte sobald als möglich in die Schule gehen. Mein Vater war darüber sehr betreten; er wollte es nicht gern mit dem Onkel verderben, aber die nächste Schule war in Muzillac, und das war zu weit, um ein Kind zweimal am Tage hinzuschicken. Doch gab es eine Schule in Brevalay, und der Lehrer war gerade der Mann, welcher meinem Onkel all diese erstaunlichen Ansichten über das Lernen in den Kopf gesetzt hatte. Nachdem dieser noch eine Weile mit mir geplaudert hatte, schlug er meinem Vater vor, mich bei ihm zu lassen. Mein Vater dachte wohl, daß Jean Alain, welcher für begütert galt, auch später etwas für mich thun würde, und willigte ein. So wuchs ich auf, bei dem Unterricht des tüchtigen Lehrers und meines Onkels, welcher mir gesprächsweise eine Menge von Kenntnissen beibrachte, die er im Lauf seines Lebens hier und da aufgelesen hatte, er wußte selbst nicht wie, mir aber kamen sie zu gut. Der brave Mann sprach gerade davon, mich auf das Seminar in Pontivy zu schicken, als er durch einen Unglücksfall seinen kleinen Besitz verlor; es blieb ihm nur eine dürftige Leibrente übrig, die kaum zum Leben ausreichte. Alter und Kummer machten ihn krank und hinfällig, und trotz meiner Liebe zu meinen Eltern war ich sehr unglücklich in dem Gedanken, auf meine weitere Ausbildung verzichten zu müssen. Doch wollte ich meinem Onkel in seiner Armut nicht länger zur Last fallen und dachte daran, mir eine Stelle als Schäfer zu suchen, um einige Thaler zu verdienen und ihn damit zu unterstützen. Aber er ließ mir keine Zeit dazu; eines Tages rief er mich zu sich. »Lorenz,« sagte er, »wenn du mich liebst und ein dankbares Herz hast, so wirst du thun, was ich dir sage. Geh nach Pontivy zur Witwe Lemoal; sie ist eine alte Frau, die für sich allein lebt und jemand braucht, der ihr in ihrer Wirtschaft zur Hand geht. Du wirst Holz für sie hauen, Wasser holen, ihre Einkäufe besorgen, kurz alles thun, was ihr selbst zu schwer fällt. Dafür wird sie dir Wohnung und Speisung geben und deine Kleidung ausbessern. Sie ist arm, und du wirst nicht sehr gut bei ihr leben, aber du wirst dich durchschlagen und weiter studieren; im Seminar wird man keine Zahlung von dir verlangen, unser Schullehrer hat an die Professoren geschrieben und dich empfohlen. Was Bücher und Papier betrifft, so werde ich dir dazu meine kleinen Ersparnisse geben, später mußt du sehen, dir hier und da eine Beschäftigung zu suchen und dir ein paar Franken zu verdienen: wenn man guten Willen hat, findet man immer einen Ausweg, und dem Aufrichtigen läßt es der Herr gelingen.« Ich gehorchte meinem Onkel und ging nach Pontivy; damals war ich dreizehn Jahre alt.

»So jung!« rief Magdalene, »und ganz allein?«

»Lieber Gott, ja, allein und zu Fuß; aber bei uns zu Lande findet man immer ein Nachtlager, und für ein Lied, das man singt, oder eine Geschichte, die man erzählt, erhält man leicht einen Buchweizenkuchen oder eine Schüssel mit Klößen. In Pontivy fühlte ich mich zuerst etwas unglücklich, aber die Witwe Lemoal war eine brave Frau, und wir lebten uns ganz gut miteinander ein. Ich that für sie, was ich konnte, um meinen Unterhalt zu verdienen; an Kleidern litt ich keinen Mangel, die schickte mir meine Mutter. Am meisten fehlte mir das Licht.«

»Das Licht? wie kam das?«

»Ja, sehen Sie, die Witwe Lemoal stand im Winter erst auf, wenn es hell, und ging schlafen, sobald es finster wurde; so sparte sie das Licht, und für mich allein konnte ich doch nicht darum bitten. Ich suchte daher Arbeit in der Stadt: ich sägte Holz für die Bürger, füllte ihren Wein in Flaschen und brachte es so weit, daß ich mir so viel Beleuchtung kaufen konnte, um meine Aufgaben zu lernen und meine schriftlichen Arbeiten zu machen. Aber es handelte sich nicht nur um Licht, da fehlten auch Federn, Tinte, Papier, Bücher – es war kein Ende abzusehen.«

Er hielt inne, aber Magdalene war noch nicht befriedigt, sie wollte auch den Schluß der Geschichte hören. »Und dann?« fragte sie, »wie fingen Sie es an, sich das alles zu verschaffen?«

»Amüsiert es Sie, wenn ich Ihnen das erzähle? O, ich kann Ihnen sagen, ich habe drollige Erfindungen gemacht. Zuerst schrieb ich Briefe für die Bauern an ihre Söhne, die in entfernten Garnisonen standen, oder an ihre Töchter, die im Dienst waren. Diese interessante Korrespondenz besorgte ich im Hause der Witwe Lemoal, und da sie selbst der Feder nicht mächtig war, war sie voller Bewunderung für meine Leistungen. Sie selbst hatte auch Verwandte in entlegenen Teilen des Landes, mit denen sie in keiner Verbindung stand; ich schlug ihr vor, gelegentlich an diese zu schreiben, natürlich gratis, ich schenkte ihr auch noch das Papier dazu. Nun denken Sie: ein alter Vetter war so entzückt von dem Glückwunschschreiben, das sie ihm schickte, daß er ihr bei seinem Tode tausend Franken vermachte – ein kleines Vermögen!«

»So haben Sie also tausend Franken durch Ihre Feder erworben,« sagte Magdalene lachend, »aber leider nicht für sich selbst.«

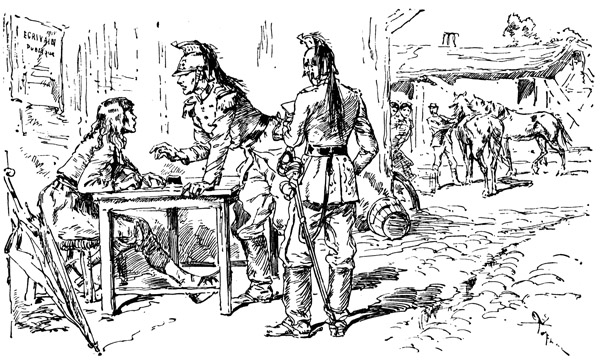

»Bah, sie brauchte sie noch nötiger, denn sie konnte nichts mehr verdienen. Mein Amt als Schreiber gewann übrigens an Ausdehnung: es gab eine Garnison in Pontivy; eines schönen Tages erschienen zwei Kürassiere mit dem Helm auf dem Kopfe und wünschten, ich möchte ihnen Briefe an ihre Familien schreiben. Ich machte eine hübsche Verzierung oben auf das Blatt, schrieb: Meine teuren Eltern, in Rundschrift, das Datum in gotischen Buchstaben mit roter Tinte und stellte sie so zufrieden, daß sie mir mehr Kunden zuschickten, als ich bedienen konnte. Glücklicherweise fand ich zu dieser Zeit eine andere Beschäftigung, die weniger Zeit kostete und mehr einbrachte, denn ich hätte sonst leicht mit der Polizei in Berührung kommen können: es scheint, daß dergleichen nicht erlaubt ist.«

»Warum nicht? Darf man denn nicht Briefe schreiben?«

»Nicht für Geld, oder ich hätte mir ein Patent als öffentlicher Schreiber verschaffen müssen.«

»Ach, wie umständlich! Wie schwer ist es doch, sich sein Brot zu erwerben!«

Lorenz sah Magdalene an; er glaubte, sie rede im Scherz, aber sie sprach im bitterem Ernst und sah so traurig aus, daß er fast erschrak. Sie bemerkte es, errötete und schüttelte den Kopf, als wolle sie die trüben Gedanken verscheuchen. »Welche Beschäftigung haben Sie später gefunden?« fragte sie schnell.

»Ich übertrug abends die Rechnungen kleiner Kaufleute, die von Rechnen und Buchführen nicht viel verstanden.«

»Und Sie verstehen es? o, wie beneide ich Sie! ich kann die bösen Zahlen nicht in meinen Kopf bekommen!«

»Und weshalb liegt Ihnen so viel daran, wenn ich fragen darf?«

»Ich muß das alles wissen, sonst kann ich das Examen nicht bestehen, und bestehen muß ich es! Ich habe niemand, der mir die schwierigen Exempel erklären könnte, und manchmal sind sie durchaus nicht zu begreifen.«

»Wenn Sie mir es erlauben wollten – vielleicht könnte ich Ihnen manches erklären …«

»O ja, Lorenz, ich bitte Sie von Herzen, thun Sie das!« rief Magdalene, indem sie sich mit dem Ausdruck leidenschaftlichen Flehens zu ihm wandte. »Ich weiß nicht, was aus mir werden soll, wenn ich die Prüfung nicht bestehe! Ich bin sehr arm, Lorenz, und Ihre Mutter hat mich aus Barmherzigkeit aufgenommen, aber ich muß so bald wie möglich für mich selber sorgen.«

Sie war blutrot geworden, und die Thränen glänzten in ihren Augen: Lorenz fühlte ein tiefes Mitleid, er blieb stehen, nahm seinen Hut ab und verbeugte sich ehrerbietig vor ihr.

»Eine alte Schuld abtragen, mein Fräulein, heißt nicht, Barmherzigkeit üben. Wir können Ihnen niemals dankbar genug sein für die Güte, die Sie und Ihr Vater uns erwiesen haben.«

»So denken Sie, Lorenz, und Ihre Mutter auch,« versetzte Magdalene mit einem Seufzer, »aber dennoch darf ich diese Freundlichkeit nicht zu lange in Anspruch nehmen und muß mir eine Stelle als Lehrerin suchen, sobald ich kann. Aber wenn Sie mir wirklich Rechenstunde geben wollen, können wir damit nicht gleich morgen anfangen – nein, ich vergaß, daß Sie noch mit der Ernte zu thun haben, aber sobald diese beendet ist?«

»Abgemacht,« sagte Lorenz, und da sie inzwischen auf dem Hofe angekommen waren, so hatte die Unterhaltung ein Ende; Katharina und Magdalene eilten ins Haus, um beim Austeilen der Abendmahlzeit an die Schnitter thätig zu sein.

Das Tagewerk war beendet, man hörte vom Felde her ein Stimmengewirr, das immer lauter wurde; auf dem Fußstege kamen die Männer und Frauen heran, müde und gebeugt von Hitze und Anstrengung, während sich in den Klingen ihrer Sicheln der letzte Abendstrahl spiegelte. Im Hause war nicht für alle Platz, man hatte daher alle Bänke und Schemel herausgebracht und ließ die Leute sich im Kreise auf den Hof setzen, wo man ihnen die Suppe austeilte. Während des Essens schwand die Ermüdung, die Heiterkeit kehrte zurück, und ehe das Mahl zu Ende war, tönte der Hof vom Lachen und Schwatzen wieder. Als die Ernteleute sich verabschiedet hatten, um in ihre Häuser zurückzukehren, hörte man immer noch die murmelnden Stimmen aus der Entfernung, bis das leiser werdende Geräusch sich endlich mit dem Säuseln des Windes in den Blättern vermischte.

Magdalene war auf dem leeren Hof geblieben, und die kühle Stille der Nacht, welche auf den Lärm der Arbeit und die Sonnenglut des Tages folgte, erschien ihr so süß, daß sie noch nicht daran denken mochte, hineinzugehen. Sie setzte sich auf die steinerne Bank vor der Thür, und Lorenz' Worte: »Ich begreife nicht, wie ich anderswo leben konnte«, kamen ihr ins Gedächtnis. Tausend wechselnde Gedanken zogen wie leichte Wölkchen an ihrem Geiste vorüber: die Schönheit der Natur, das Examen, Lorenz, der ihr alle Schwierigkeiten erklären würde – – sie wunderte sich eben darüber, wie er es angefangen habe, die Fähigkeiten eines praktischen Landmannes mit denen eines gelehrten Schülers zu vereinigen, als er selbst kam, um sie zu holen, denn es war spät, und er wollte die Thür zuschließen.

»Haben Sie die Künste der Ernte auch auf dem Seminar gelernt?« fragte sie ihn.

»Eigentlich nicht, und doch giebt es dort so viele Bauernsöhne, daß man von ländlichen Angelegenheiten mehr hört, als auf den Gymnasien der großen Städte. Aber ich brachte meine Ferien stets bei meinem Onkel zu, der mich liebte und gern um sich hatte, und da ich ihm keine Kosten verursachen wollte, vermietete ich mich für die Zeit immer bei den Landleuten in Brevalay: so lernte ich säen, jäten, ernten, dreschen und was sonst dazu gehört. Sobald ich zwei oder drei Tage Urlaub hatte, ging ich zu Jean Alain; wenn ich mich nach dem Schluß der Schule aufmachte, war ich in der Nacht bei ihm. Mein armer, guter Onkel – das letztemal ließ er mich rufen, als er im Sterben lag – ich blieb dort, bis er begraben war – –«

Er unterbrach sich plötzlich. »Verzeihen Sie, Fräulein Magdalene, es ist thöricht von mir, Ihnen traurige Dinge zu erzählen. – Haben Sie Ihre Garbe gut verwahrt?«

»Ja, sie ist in meiner Stube.«

»Wollen Sie so gut sein, sie mir morgen zu bringen? Ich habe eine Idee, die ich Ihnen später sage. Ich komme eben aus dem Stall, Klaudinens Kalb befindet sich sehr wohl – nun denken Sie, das hat keinen Zusammenhang mit Ihrer Garbe, aber Sie werden schon sehen – nur Geduld! Gute Nacht! Morgen setzen sich die Dreschflegel in Bewegung, das Wetter ist heiß und trocken, und die Arbeit wird prächtig von der Hand gehen.«

Als Magdalene am nächsten Morgen erwachte, war es heller Tag; ganz beschämt sprang sie aus dem Bette und zog sich schnell an, denn von der Tenne her erklang das Geräusch der Dreschflegel und zeigte, daß man schon bei der Arbeit war. Sie öffnete das Fenster: auf dem freien Platz, den auseinandergebreitete Garben bedeckten, war etwa ein Dutzend Arbeiter, Männer und Frauen, mit Michel und Lorenz an der Spitze, beschäftigt, das Getreide mit den Flegeln zu bearbeiten, welche sie taktmäßig erhoben und fallen ließen, indem sie dabei langsam auf der Tenne hin und her gingen. Andere nahmen das ausgedroschene Stroh fort, harkten das Korn aus und warfen es in die Reinigungsmaschine, aus der die leichte Spreu nach der einen Seite flog, während die Körner nach der anderen fielen und sich dort anhäuften. Das junge Mädchen ließ sich nicht lange Zeit, diese wohlgeordnete Thätigkeit zu betrachten, so anziehend sie ihr auch erschien; sie eilte herab und fand Mutter Monika allein in der Küche, denn Katharina und Anna hatten wie die anderen Frauen den Flegel ergriffen und die Alte klagte, daß sie über ihre Kräfte arbeiten und das ganze Essen allein vorbereiten müsse. Magdalene machte sich gleich ans Werk und stellte auch Ludwig an; er mußte das Gemüse waschen, Schüsseln und Löffel herbeiholen; mit etwas Nachhilfe war er jetzt schon imstande, zu zählen, wieviel Personen vorhanden waren. Als alles in Ordnung gebracht war, und die Suppe nur noch leise fortzukochen brauchte, ging sie in den Stall, um Klaudine und das Kalb zu versorgen, dann dachte sie an ihre Garbe und lief hinauf, um sie zu holen. Die bunten Blumen hingen traurig und verwelkt herab, nur die Ähren erhoben noch ihre goldenen Köpfe. Sie ging damit nach der Tenne, wo Lorenz, der zur Erholung an die Maschine gegangen war, ihr entgegenkam.

»Sie kommen gerade zu rechter Zeit, Fräulein Magdalene,« rief er ihr zu, »geben Sie mir Ihre Garbe, ich will sie ganz allein ausdreschen, damit wir genau sehen, welchen Ertrag sie giebt.«

»Und dann bringen wir das Korn in die Mühle und backen aus dem Mehl ein besonderes Brot, nicht wahr?«

»Nein, ich habe etwas anderes im Sinn. Aber zuerst müssen die Blumen heraus, die sind hier vom Übel.«

»Sie sind auch ganz verwelkt,« sagte Magdalene, indem sie die Garbe aufband und ausbreitete. »Bitte, Lorenz, leihen Sie mir Ihren Flegel.«

»Damit Sie sich den Kopf zerschlagen oder Ihre Nachbarn in Gefahr bringen! Nein, der Flegel handhabt sich nicht so leicht wie die Sichel. Legen Sie die Garbe dorthin, und gehen Sie ein Ende weiter, es wird bald fertig sein.«

Das Häuflein Korn, welches aus den Ähren herauskam, war freilich bescheiden; Lorenz reinigte es in einem Handsiebe und bat das junge Mädchen, das Getreide in ein Säckchen zu schütten. »Mit diesem Korn und dem Kalbe werden Sie wieder ein Vermögen gewinnen, denken Sie an mich!« sagte er in bedeutsamem Ton.

Aber Magdalene lachte nur über den wunderlichen Gedanken.