|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

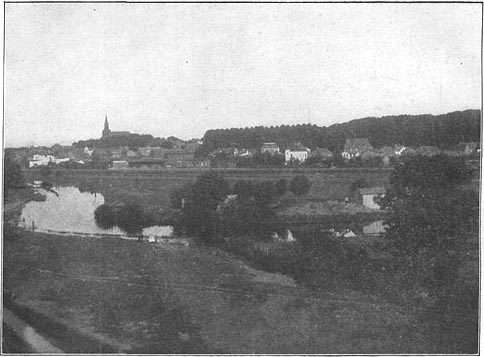

Kellinghusen. Gesamtansicht

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Liliencron blieb in Kellinghusen wohnen, auch nachdem er den Abschied aus dem Staatsdienst erbeten und erhalten hatte. Kellinghusen war und ist eine kleine, reizvoll an der schiffbaren Stör gelegene Stadt; sie erhebt sich auf dem norddeutschen Landrücken über die Ebene hinaus und zählt jetzt, nach der Eingemeindung mehrerer Dörfer, fünftausend Einwohner. Der Name stammt wohl von der Karolingischen Burg Kerleggehusen, auf der hier im zwölften Jahrhundert ein Dienstmann Heinrichs des Löwen gegen die Dithmarscher Haus hielt – seit 1877 besaß der Ort Stadtrechte. Als Liliencron hinkam, bestand noch keine Eisenbahnverbindung, und man mußte die drei Kilometer Weges von Wrist mit dem Wagen oder zu Fuß zurücklegen. Die Hauptstraße Kellinghusens erstreckt sich sanft ansteigend am Südrand der Höhe hin, und von ihr gehn schmale Gassen hügelaufwärts bis zur Lieth, einem prächtigen Gehölz, dessen hohe Bäume Liliencron veranlaßten, Kellinghusen gelegentlich »Buchenstammstadt« zu nennen, wenn er sonst mit andern, minder rühmlichen Beiworten nicht sparte: »Die Stadt der Götter und der grausamen Langenweile«, »Stadt des ewigen Tanzvergnügens«, »Land der Hyperboräer in kimmerischer Nacht« oder auch nach jener von Wieland so reizvoll geschilderten thrakischen Gemeinde: Abdera. Besonders schön ist die Aussicht von der Lieth während der Überschwemmungen, dann bildet die Niederung der sonst schmalen Stör einen großen See. Über der Stadt thront die 1154 errichtete Cyriakuskirche, ein mächtiger Bau aus Kyklopenmauern mit einem steilen Schindeldach und spitzen Holzturm. Im Innern fallen an der linken Wand in der Höhe des Orgelchors die Kurten (wohl vom englischen Court) städtischer Familien auf, von weißem Holz umrahmte, sich lang nebeneinander hinziehende Kirchenstühle, die unter dem Auslug ein langer Bilderzug aus dem Alten Testament begleitet. Zwei große Lauben links und rechts vom Altar künden von der alten Zeit, da die Grafen Rantzau hier ihre Stätte hatten – das Altarblatt trägt ihr Wappen. Neben dem Gotteshause melden ein großer Findlingsstein und eine Eiche von den acht im französischen Kriege gebliebenen jungen Kellinghusern, und ein Obelisk hält die Erinnerung an die in der schleswig-holsteinischen Erhebung Gefallenen fest.

Weg unter der Lieth bei Kellinghusen

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Liliencron wohnte als Kirchspielsvogt in hübschen Zimmern des Lohseschen Hauses auf der Neuen Straße. Er, der ja bis zur Scheidung als Strohwitwer lebte, fand bald im Schwarzen Roß am Markt 177 einen behaglichen Abendtisch, sich dies und das zu erzählen. Der Altermann der Runde war der Marquis de Chabert, ein hoch in den Siebzigern stehender früherer dänischer Offizier, der unter der fremden Herrschaft zuletzt Postmeister in Kellinghusen gewesen war. Ihm gesellte sich ein junger Zigarrenarbeiter Hermann Molkenbuhr (aus Wedel), der (man lebte unter dem Sozialistengesetz) wegen sozialdemokratischer Betätigung aus Hamburg ausgewiesen worden war und sich nun in Kellinghusen selbständig wissenschaftlich weiterbildete – er ist dann später ein einflußreiches Mitglied des Reichstags geworden. Liliencron hatte mit ihm abgemacht, daß über Politik zwischen ihnen niemals gesprochen werden dürfe, und unterhielt sich gut mit dem jungen Mann. Dann gehörten an den Tisch der Photograph Vahlendick und der alte Dessau, der früher in Hamburg Reitendiener (d. h. Amtsdiener bei festlichen Veranstaltungen des Senats) gewesen war und dadurch sehr viel vom Leben der großen Stadt kennen gelernt hatte. Mit seiner tüchtigen und bescheidenen Frau plauderte Liliencron oft und gab ihr gelegentlich Geld in Verwahrung, um es nicht zu rasch auszugeben. Seinen Mittagstisch hatte Liliencron in der »Stadt Hamburg« beim Wirt Benthien; hier traf er den Arzt Dr. Neber und die Beamten des Orts in dem niedrigen Gastzimmer, dessen Wände rings mit den Bildern preisgekrönter Kühe des »Vieh- und Butterländchens« behängt sind. An schönen Nachmittagen saß er auf der schmalen Veranda der Tonhalle und genoß den damals noch nicht von den Bauten der Bahn durchschnittenen Ausblick in die Störebene, wo sich zwischen Fichtenwald im Osten und Laubwald im Westen grüne Wiesen dehnen; hier schrieb er in weiter Schau auf das Schlachtfeld von Stellau, dessen Dächer ganz in der Ferne emporblinken, die »Schlacht bei Stellau«. Oft wanderte er über die Störbrücke, über das Blachfeld bis zum Stellauer Teufelsstein, und Vahlendick begleitete ihn und machte Aufnahmen, ward auch wohl gelegentlich gebeten, etwa eine Krähe zu schießen und das tote Tier im Schnee für Liliencron abzubilden, oder im Norden der Stadt am Rande der Haide eine Baumgruppe mit einem Hünengrab aufzunehmen, das Liliencron König Ringelhaars Grab benannte. Stunden- und tagelang gingen, als die Amtslasten abgefallen waren, einsame Wanderungen durch die Haide, nach dem hübschen Rosdorf hinüber. Da ist Liliencron oft auf dem schmalen Philosophenweg, einem alten Redder, gewandert oder unter hohen Buchen zur Rosdorfer Försterei gegangen. Oder man sah ihn wohl am Westende einer prachtvollen Buchenallee zwischen Kellinghusen und Springhoe 178 unter einem Baum sitzen – heute heißt dieser Weg Liliencron-Allee, und der Hamburger Schlachtermeister Nitzsche, der Besitzer des Gutes Springhoe, hat nach zwanzig Jahren dort ein Liliencron-Denkmal enthüllt; der ahnungslose Dichter ließ sich von seinem Wirt hinausführen und fragte vor dem mächtigen Leinwandrund: »Ist das ein Karussel?« Dann fielen die Stoffe, und Liliencron sah erstaunt einen unbehauenen Riesenstein mit seinem Flachbild in Erz.

Liliencrons Denkmal in Springhoe bei Kellinghusen

Als Liliencron aus dem Amt geschieden war, mußte er auch die Wohnung wechseln und zog in ein schlecht gehaltenes Haus in der Lehmbergstraße neben einem damals noch sehr übelriechenden Graben. Hier begann die Zeit seines Kellinghuser Elends. Er hatte gehofft, durch den Ertrag seiner Dichtungen und seiner Schriftstellerei, vor allem seiner Dramen, rasch die Schulden bezahlen zu können – aber das alles schlug fehl, die »Adjutantenritte« verkauften sich schlecht, die Dramen hatten keinen Erfolg, und zu den alten Schulden mußten neue Kleckerschulden aufgenommen werden, die dann rasch zu größeren Summen anwuchsen. Wer irgend konnte, half gern, und wenn er nur, wie der Buchhändler Nissen, Liliencron die Schreibpapierabfälle der Buchbinderei zur Verfügung stellte, die Liliencron denn auch emsig zusammenband und zum Schreiben verwendete – gibt es ja sogar Briefe von ihm auf der Rückseite von Umschlägen, Geschäftsempfehlungen und auf den abgerissenen Deckelblättern von Zigarrenkisten. An Möbeln besaß er nur noch das Allernotwendigste, und seine mit feiner Wahl zusammengekaufte Bücherei (sie enthielt unter anderm Vischers Ästhetik) mußte er für wenige Mark verkaufen; aber Julius Delfs, auch ein guter Bekannter aus der kleinen Stadt, stellte sie ihm in seinen Räumen zur Verfügung.

Die Allee von Kellinghusen nach Rosdorf

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Liliencron empfand das herzliche Entgegenkommen seiner Mitbürger wohl; es galt freilich nur der feinen, humorvollen und liebenswürdigen Persönlichkeit und nicht dem Dichter, von dem sie so wenig wußten wie noch lange Jahre hindurch die große Mehrzahl aller Deutschen. Er fühlte auch, daß der Dichter alles durchmachen müsse, die »Freuden, die unendlichen, die Schmerzen, die unendlichen«, aber die Brot- und Schuldensorgen gingen doch oft genug bis an den Rand des Erträglichen, wenn er immer wieder den Offenbarungseid leisten oder sich alles, was noch irgend entbehrlich war, abpfänden lassen mußte; als er mit Entzücken Calderons »Standhaften Prinzen« las, verglich er die eigenen Leiden mit denen dieses Helden. Und gelegentlich besah er sich wohl die Mündung seiner Pistole 179 etwas näher, bis dann ein glühend empfangenes Gedicht, ein Spaziergang unter dem sanften Sommerhimmel Schleswig-Holsteins durch Redder und Wald die Stimmung wieder aufhoben und neues Lebensgefühl wachsen ließen. Über Friedrich wandte er sich durch Vermittelung Carl Woermanns an die Schillerstiftung, innerhalb deren besonders Paul Heyse lebhaft für Liliencron eintrat – die Stiftung hat den Dichter im ganzen mit mehr als zehntausend Mark unterstützt. Die erste Summe kam aber leider nicht im geschlossenen Brief, sondern durch offene Postanweisung und ward dem Empfänger von den anstürmenden Gläubigern, die den Geldbriefträger stets ahnungsvoll umlauerten, buchstäblich aus den Händen gerissen, ohne doch mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein der Schulden zu sein. Jede günstige Beurteilung in der Zeitung, jede der spärlichen Theateraufführungen brachte neuen Ansturm alter Gläubiger, die den Dichter nun für einen Schwimmer im Gelde hielten. Die Nöte, die der junge Schiller in Oggersheim und Mannheim durchzukämpfen hatte, türmten sich um den längst gereiften Mann.

Philosophenweg bei Kellinghusen »zwischen Roggenfeld und Hecken«, Lieblingsspaziergang Liliencrons

Ein Trost im Elend ward das Leben mit Augusta Brandt. Liliencron hatte das schöne junge Mädchen in Hamburg bald nach der Trennung von Helene kennen gelernt, sie aus trüben Verhältnissen herausgenommen und als Haushälterin in sein Haus geführt. Schlank, mit dunklen, großen Augen unter reichem Haar in dem schmalen Gesicht, war Augusta Brandt eine reizvolle Erscheinung, und ihre klare Handschrift erleichterte Liliencron die Arbeit; Augusta verrichtete ihm Schreiberdienste, und die »Schreibhefte und ABC-Bücher des kleinen Detlev«, die Skizzen und Gedichtbücher, die er seit der Hamburger Zeit regelmäßig führte, wurden nun ebenso wie mancher Brief vielfach von ihrer Hand abgeschrieben und ergänzt – besonders traf das die Dramen.

Liliencron in Kellinghusen, 1889

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Liliencrons Leselust kam die Kellinghuser Einsamkeit sehr zugute; er konnte in seiner Bildung manche Lücken ausfüllen, die ihm zum Bewußtsein kamen, und frischte alte Kenntnisse auf. Den Danckwerth, den alten schleswig-holsteinischen Chronisten, den er als Knabe zuerst gelesen hatte, nahm er wieder in die Hände. Lessing las er oft und gern. Er ließ sich durch Wilhelm Friedrich zum erstenmal ein Buch von Friedrich Nietzsche kommen, dessen »Zarathustra« im selben Jahr zu erscheinen begann wie die »Adjutantenritte«, und las die »Götzendämmerung« mit lebendigem Anteil und der größten Freude an dem glänzenden und scharfen Stil, an den glücklichen Bildern Friedrich Nietzsches. Er trat mit dem niederdeutschen Lyriker Johann 180 Meyer in Verbindung, der damals Direktor der Idiotenanstalt in Kiel war, und ließ sich von dem ehemaligen Theologen zu Hebbel führen, den er so gut wie gar nicht gekannt hatte, las auch Meyers Drama »Theodor Preußer« und erlebte in dieser dichterischen Darstellung die Geschichte des tapfern Kämpfers von Eckernförde noch einmal mit, der bei der Explosion des Kriegsschiffs »Christian der Achte« bei der Rettung dänischer Seesoldaten den Tod fand.

»König Ringelhaars Grab«

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

So einsam das Leben in Kellinghusen war, so lebhaft wurden nun die Zurufe aus der engern Heimat und der weitesten Ferne. Der Gymnasiallehrer Alfred Biese in Kiel, der Storm und Groth nahestand, fand immer wieder wärmste Worte öffentlichen Eintretens für den neuen schleswig-holsteinischen Dichter, und ihm gesellte sich bald der junge Literarhistoriker Paul Schütze, der, wie für die »Adjutantenritte«, so auch für Liliencrons Dramen eine Lanze brach; dieser Darsteller Theodor Storms empfand auch Storms Nachfolger mit der ganzen Stärke seiner künstlerischen Einfühlung. Timm Krögers erste feine Erzählungen führte Liliencron selbst zum Druck und ermutigte den auch erst spät zur Kunst gekommenen, gleichaltrigen Landsmann (er war am 29. November 1844 zu Haale bei Rendsburg geboren) immer aufs neue. Zwei jüngere Schleswig-Holsteiner traten Liliencron näher; der 1862 geborene Wesselburener Adolf Bartels rühmte in den von ihm geleiteten »Didaskalia« zu Frankfurt am Main Liliencrons Gedichte, und der drei Jahre jüngere Iven Kruse aus Ruhwinkel bei Bornhöved, damals gerade vom Schmiedehandwerk zur Schriftstellerei gekommen, ward nicht müde, im Kieler Tageblatt und in der Itzehoer Zeitung für Liliencron zu werben. Beide erwiesen als Erzähler die gleiche Richtung auf das gemeinsam Heimatliche: Iven Kruse in seinen Novellen »Schwarzbrotesser«, Adolf Bartels in seinem geschichtlichen Roman »Die Dithmarscher« und seinem Werk aus der Erhebung des neunzehnten Jahrhunderts »Dietrich Sebrandt«, in dem Züge des alten Helden Wulf Isebrand auftauchen. Wilhelm Jensen, damals schon in den Süden des Vaterlandes verschlagen, bekundete aus der Ferne seine Ergriffenheit; »besonders für den Schleswig-Holsteiner flimmert es von zahlreichen poetischen Funken, blitzt es wie Taudiamanten in der Morgensonne.« Aus Österreich kam ein unerwarteter Gruß von Bertha von Suttner; sie empfand »die wohlige Sicherheit, daß da etwas Künstlerisches geboten wird, daß es da etwas mitzudenken und nachzufühlen gibt«, so oft sie unter ein paar Strophen Liliencrons Namen sah. Und eine ganz besondere Überraschung war es 181 Liliencron, als der flämische Dichter Pol de Mont ihm aus Antwerpen, wo er Professor am Athenäum war, schrieb:

Verehrtester Herr und gefeierter Kollege!

Ick mot ju toneegst um ju gütige Entschuldigung beden, dat ick dat wag ju to schreib'n. Als besondere Verehrer vun ju schöne Dichtungen, heff ick, vor Monate schon, in't Vlämische Litteratur-Blatt »Het Nederlandsch Museum« 'nen Aufsatz schrebe öwer ju allerleevste lütten Leeder un Balladen: Adjutantenritte.

In der letzte Zid heff ick ok – un ick mot Ju vun ganzen Harten för dat viele schmucke drin danken – ju prächtige Novellensammlung Eine Sommerschlacht mit besonnere Freud lesen.

Nu schull dat för mi en ganz einzig Glück we'n, 'nen nieen Artikel to schreib'n öwer dütte Novellen, un toglikertid öwer ju annere mi leider noch unbekannte Böker Unter flatternden Fahnen un Breide Hummelsbüttel.

Kunn ick nu man höp'n, ju ward mi dat nit uebel nehm'n, so schull ick ju beden, mi en Ex. vun diesen beiden Böker schicken to wull'n, Dat ward denn ni lang mehr dur'n, ob ick bün frisch bi dat Werk un schick ju toneegst en Nr. vun dat Vläm. Blatt, worin ju denn to seen kriggt, wovel en wildfremder Broder in Apoll, de sick ock »Kind vun sülwen Blot« seggt, vun ju Dichtungen un Vertell'n hölt.

Na düsse paar Zeilen mutt ick ju noch sagn, dat ju Böker mi en düres Andenken schall'n bliven so lang ick lev, un nochmals wedder um gütige Entschuldigung beden för düssen (in »Uns' ole Modersprak« leider! ganz uebel schreben) Breev!

Un nun, Verehrtester Herr un leewe Dichter, bün ick mit hartlichen Gruß un besten Dank,

Ihr ganz ergebener

Pol de Mont.

Der in Dresden im Kreise Adolf Sterns lebende Lyriker Reinhold Fuchs sandte Liliencron seine Gedichte und schrieb ihm anregende Briefe.

Im Jahre 1884 sah der Leutnant außer Diensten Theobald Nöthig, der den Feldzug im elften Infanterieregiment mitgemacht hatte (er war im Jahre 1841 in Schlesien geboren worden), in einer Breslauer Buchhandlung Liliencrons »Adjutantenritte«. Ihn, der selbst Lyriker war, fesselten die Verse so, daß er sich des Dichters 182 Adresse verschaffte und tat, was Liliencron damals so oft vermißte: er gab ihm dankend die Hand und trat mit ihm in Verbindung, in eine Verbindung, die lebenslänglich anhielt und zu einer treuen Freundschaft ward. Er brachte Liliencron auch in Briefverkehr mit der Breslauer Dichterschule, in deren Monatsblättern von 1885 ab achtundzwanzig Liliencronsche Gedichte erschienen. So kam Liliencron in Beziehung zu den Breslauer Lyrikern Max Heinzel, Paul Barsch, Julius Gesellhofen, Alexis Lomnitz, Carl Biberfeld und manchen andern. Und die Breslauer »liehen« ihm schließlich einen großen Arbeitstisch, der als unpfändbares Stück in Liliencrons Hause verbleiben durfte. Für Theobald Nöthig, mit dem er schriftlich das Du tauschte, schrieb er am 16. März 1886 das Gedicht:

Eine Rose.

Was soll die dunkelrote Rose,

Die heute mir ins Haus gebracht.

Da fällt's mir ein, von einem Freunde,

An den ich eben noch gedacht.

Begleitet war die schöne Blume

Von einem Schreiben, einem Wort:

»Gedenken eines Schlachtentages«,

Sofort errat ich Zeit und Ort.

Wir lagen beide schwer verwundet

In eines Gartens Sommerlust,

Mir war das linke Knie zerschmettert,

Ihm saß die Kugel in der Brust.

Uns hing ein voller Zweig zu Häupten,

Umqualmt, verschluckt vom Pulverrauch,

Ich konnte noch die Arme biegen,

Und brach die Rose aus dem Strauch.

Am dritten Knopfe stockt ihm klebrig

Ein einziger schwarzer Tropfen Blut,

Und seine Augen grüßen schweigend

Mir Dank aus matter Wimpernhut. 183

Weit vor uns schon die Zeltgenossen,

Wir sind von ihnen längst getrennt.

Und unablässig eilt vorüber,

Batterie, Schwadron und Regiment.

Und Schleier ziehen sich allmählich,

Und immer dichter um uns her,

Und tiefer sinken wir und sinken

Bewußtlos in ein sanftes Meer.

Was denkst du heute jener Stunde,

Wir waren beide jung und frisch

Und kannten nicht des Lebens Härte

Und hatten frohen Trunk und Tisch.

Fast drängt es mich zu wildem Wunsche,

Wenn wir gefallen im Turnier;

Es kriecht ein Wurm aus deiner Rose –

Doch, alter Freund, ich danke dir.

Liliencrons Briefwechsel aber gewann an Ausdehnung und Lebhaftigkeit um so mehr, je näher er dem Jüngsten Deutschland trat, das lärmend Platz an der Sonne begehrte. In launigen Versen schrieb Theodor Fontane, der Liliencron so ermutigte, den Alten und den Jungen ins Stammbuch:

»Unverständlich sind uns die Jungen«,

Wird von den Alten beständig gesungen;

Meinerseits möcht ich's damit halten:

»Unverständlich sind mir die Alten.«

Dieses am Ruder bleiben wollen,

In allen Stücken und allen Rollen,

Dieses sich unentbehrlich Vermeinen,

Samt ihrer »Augen stillem Weinen«,

Als wäre der Welt ein Weh getan, –

Ach, ich kann es nicht verstahn.

Ob unsre Jungen, in ihrem Erdreisten,

Wirklich was Besseres schaffen und leisten,

Ob dem Parnasse sie näher gekommen,

Oder bloß einen Maulwurfshügel erklommen, 184

Ob sie, mit andern Neusittenverfechtern,

Die Menschheit bessern oder verschlechtern,

Ob sie Frieden sä'n oder Sturm entfachen,

Ob sie Himmel oder Hölle machen,

Einst läßt sie stehn auf siegreichem Grunde,

Sie haben den Tag, sie haben die Stunde,

Der Mohr kann gehn, neu Spiel hebt an,

Sie beherrschen die Szene, sie sind dran.

Aber Fontane stand mit diesem Gefühl unter den »Alten« ziemlich allein, war freilich auch einer der wenigen, den die Jugend nach seinem eignen Worte auf den Schild hob. Was Liliencron triebhaft und ohne die Absicht literarischer Kampfstellung vollbracht hatte, wollte nun ein ganzer Schwarm von Jungen durchsetzen: die Überwindung des Schrifttums der siebziger Jahre. Der Konventionalismus, die Oberflächenlyrik, der archäologische Bildungsroman, das halbfranzösische Salondrama, der Feuilletonismus, der sich überall breit machte, sie sollten und mußten verdrängt, niedergerungen werden. Ein ganzes junges Geschlecht stand auf und nahm trutzig seine Stellung gegenüber dem Scheinlebendigen und in Wahrheit Überlebten. Daß dabei vielfach mit großen Worten gearbeitet wurde, daß manche Geschwollenheit und manche Roheit mit unterlief, gehört zur Natur jeder solchen Bewegung. Daß aber der Sturm und Drang jener Tage notwendig war, unterliegt keinem Zweifel. Ohne ihn – das muß vorgreifend festgestellt werden – wären wir schwerlich zu den Großen der realistischen Zeit, zu Hebbel und Ludwig, zu Gotthelf, Alexis, Keller, Raabe, zurückgekommen, und diese Jungen bereiteten nun der aufsteigenden neuen Dichtung, der Liliencrons wie der 1889 zuerst ans Licht tretenden Gerhart Hauptmanns, den Weg. Von den eigentlichen Kämpfern selbst ist freilich nicht so viel lebendig geblieben, wie die Hoffnung der Genossen und die eigne als Zukunftsernte an die Taten der Zeit knüpfte, aber ihnen bleibt der Ruhm, die Zeit aufgerüttelt und empfänglich gemacht zu haben für neue, ernsthafte und wahrhafte Kunst, nach dem Modeschrifttum der Jahrzehnte, in dem von der Größe des Reichs und des Volkstums nichts zu finden war.

Rasch erkannte die Jugend den um ein halbes Menschenalter älteren Liliencron als ihr angehörig; und rasch entflammt, trat er aus der Ferne den neuen Freunden nahe.

Die Brüder Julius und Heinrich Hart brachten in schnell eröffneten und bald wieder geschlossenen Zeitschriften kritisch die 185 Schlagworte der neuen Zeit: Natur, Größe, Abwendung von der herkömmlichen Lebensunwahrheit. Wolfgang Kirchbach und Karl Bleibtreu (geboren 1859), der alsbald in einem Brief an Heiberg Liliencron, den Verfasser der von ihm besprochenen »Adjutantenritte«, für »einen der größten ihm bekannt gewordenen Lyriker« erklärte, betonten zugleich stark die nationale Seite der notwendigen neuen Bewegung; sie fand in Bleibtreus, Hans Herrigs und Otto Hammanns Deutschem Tageblatt ihren Niederschlag. Ihnen gegenüber stand Karl Henckell mit scharfer sozialer Stellung gegen die bürgerliche Gesellschaft und traf sich in seiner schon stark politischen Kampflust mit dem gewissermaßen von Natur oppositionellen, wie in einer Art Selbstzerfleischung dichtenden Hermann Conradi. Die kräftigsten Schlagworte der neuen Zeit schuf der Ostpreuße Arno Holz (geboren 1863). Sein »Buch der Zeit« entstand kurz nach dem Erscheinen der »Adjutantenritte« 1884; wie Henckell und viele der andern jungen Lyriker erhob er sich in der Form nicht über die Vergangenheit, ja, sie alle erinnerten stark an die politischen Dichter der vierziger Jahre, Henckell an Herwegh, Holz an Freiligrath. Aber wie Heinrich Hart auch wiederum an den von der Jugend vielfach gefeierten aristokratischen und kosmischen Münchner Adolf Friedrich von Schack gemahnte, so stand Holz in der Form noch unter dem Einfluß des von ihm geliebten und in eben jenem Jahre abgeschiedenen Emanuel Geibel. Aber Holz sprach mit jugendlichem Ungestüm und herrischer Bestimmtheit aus, was diese um 1860 geborene Jugend verlangte. Er rief der Dutzenddichtung der Zeit zu:

Ihr glaubt verblendet, Poesie

Sei Lenznacht nur und Blütenschimmer,

Ihr glaubts verblendet und singt immer

Ein und dieselbe Melodie!

Ihr dichtet jeden dritten Tag

Ein hohes Lied auf eure Liebe,

Reimt selbstverständlich darauf »Triebe«,

Und gebts dann schleunigst in Verlag.

Und kauft man sich dann das Idol,

Dann sind's die alten tauben Nüsse,

Die längst ergossenen Ergüsse,

Der aufgewärmte Sauerkohl. 186

Von Wein und Wandern, Stern und Mond,

Vom »Rauschebächlein«, vom »Blauveilchen«,

Von »Küßmichmal« und »Warteinweilchen«,

Von »Liebe, die auf Wolken thront!«

Und will der Dichter hoch hinaus,

Dann streicht er die Rubrik »Erotisch!«

Und hängt die Tafel »Patriotisch!«

Als Firmenzeichen vor sein Haus.

Doch Blech bleibt Blech, und ob es auch

Der Jude oft als Gold verschachert . . .

Der Ruhm, den ihr zusammenprachert,

Ist eitel Moder, Dunst und Rauch!

Denn kräht auch dreist zu eurem Wisch

Die heutige Kritik ihr Amen,

Und legt man ihn auch jungen Damen

Alljährlich auf den Weihnachtstisch:

Und labt sich auch aus eurem Quell

Der Leutnant und der Ladenschwengel,

Und nippt aus ihm auch jeder Engel,

Die Gräfin und die Nähmamsell:

Laßt über euch und euer Wort

Ein einzig Menschenalter rollen,

Und was ihr singt, ist längst verschollen,

Und was ihr pflanzt, ist längst verdorrt!

Ich aber mag nicht, laß wie ihr,

Das Pfund, das Gott mir gab, verwalten,

Ich will hoch über mir entfalten

Der Neuzeit junges Lenzpanier.

Ich lache, wollt ihr blöden Blicks,

Verjährten Tand modern staffieren,

Und himmelbläulich phantasieren

Vom Waldgnom und vom Wassernix. 187

Was er und sein Geschlecht wollten, sprach Holz dann so aus:

Nein, mitten nur im Volksgewühl,

Beim Ausblick auf die großen Städte,

Beim Klang der Telegraphendrähte,

Ergießt ins Wort sich mein Gefühl.

Dann glaubt mein Ohr, es hört den Tritt

Von vorwärts rückenden Kolonnen,

Und eine Schlacht seh ich gewonnen,

Wie sie kein Feldherr noch erstritt.

Doch gilt sie keiner Dynastie,

Auch kämpft sie nicht mit Schwert und Keule –

Galvanis Draht und Voltas Säule

Lenkt funkensprühend das Genie.

Und um sich sammelt es ein Heer

Von himmelstürmenden Ideen,

Gedanken blitzen und verwehen,

Unzählig wie der Sand am Meer.

Doch mehr als einer wird zur Tat

Und lenkt das Schicksal der Geschlechter,

Und als des Ideals Verfechter,

Streut er der Zukunft goldne Saat.

Andere Weisen als die alten hörte er aus der Zeit heraus:

Denn süß klingt mir die Melodie,

Aus diesen zukunftsschwangern Tönen;

Die Hämmer senken sich und dröhnen:

Schau her, auch dies ist Poesie!

Sie kehrt nicht nur auf ihrem Gang

In Wälder ein und Wirtshausstuben,

Sie steigt auch in die Kohlengruben,

Und setzt sich auf die Hobelbank. 188

Auch harft sie nicht als Abendwind

Nur in zerbröckelten Ruinen,

Sie treibt auch singend die Maschinen,

Und pocht und hämmert, näht und spinnt.

Sie schaukelt sich als schwanker Kahn

Im blauen, schilfumkränzten Weiher,

Sie schlingt den Dampf ums Haupt als Schleier

Und saust dahin als Eisenbahn.

Von nie geahnter Kraft geschwellt,

Verwarf sie ihre alten Krücken,

Sie mauert Tunnels, zimmert Brücken,

Und pfeift als Dampfschiff um die Welt.

Ja, Wunder tut sie sonder Zahl,

Sie lindert jegliches Verhängnis,

Sie setzt den Fuß selbst ins Gefängnis

Und speist die Armut im Spital.

Wohl wars der Himmel, der sie schuf,

Doch heimisch ward sie längst auf Erden;

Drauf immer heimischer zu werden,

Ist ihr ureigenster Beruf!

Und ein andermal rief Holz:

Kein rückwärts schauender Prophet,

Geblendet durch unfaßliche Idole,

Modern sei der Poet,

Modern vom Scheitel bis zur Sohle!

Und die »Moderne« ward nun, getauft von dem jungen Literarhistoriker Eugen Wolff, der in Berlin mit den Hart, Bölsche und anderen den Verein »Durch« gegründet hatte, zum Schlagwort. Es hagelte in Holzens Buch und an andern Stellen von Angriffen auf Bodenstedt und Baumbach, auf Träger und Rittershaus, auf Scheffel, dessen »Ekkehard« ebenso ausgenommen wurde, wie Holz Felix Dahns »Kampf um Rom« von der allgemeinen Verdammung ausschloß, auf Julius Wolff und seine Nachtreter, und in den neuen Zeitschriften, 189 insbesondere den »Kritischen Waffengängen« der Brüder Hart, wurden Paul Lindaus oberflächliche Kritik und Kunst, ward auch Spielhagens Zeitroman aufs schärfste angegriffen.

Im Jahre 1882 wurden Henrik Ibsens »Gespenster« zum erstenmal in Deutschland gegeben, und im Jahre 1886 ließ Karl Bleibtreu seine Schrift »Revolution der Literatur« hinausgehn, in der er alle Anklagen der Jungen zusammenfaßte und mit starkem persönlichem Einschlag die neue Kunst verkündigte.

Ein neuer naturalistischer Roman trat, vor allem mit Max Kretzers sozialen Erzählungen, auf, und Arno Holz und Johannes Schlaf schrieben die streng naturalistischen Szenen ihres »Papa Hamlet«, verfaßten ihr Drama »Die Familie Selicke«, in dem Theodor Fontane die eigentliche Ankündigung der neuen Zeit sah, und beeinflußten den Dramatiker, der nun rasch den Naturalismus, zunächst auf Berlins »Freier Bühne«, zum Siege führte, Gerhart Hauptmann, während gleichzeitig in den Dramen Hermann Sudermanns ein vermittelnder Realismus die Bühne gewann, der sich weniger durch scharfe Lebenswiedergabe als durch scharfe Thesenstellung auszeichnete.

Der Friedrichsche Verlag war eine Sammelstätte dieses jungen Schrifttums; er übernahm alsbald das alte »Magazin« und stellte es 1884 unter die Leitung von Hermann Friedrichs, einem Mann, der als Dichter weder Glück noch Stern hatte und 1911 halbvergessen siebenundfünfzigjährig gestorben ist, der aber als Schriftleiter Geschick, Mut und persönliche Liebenswürdigkeit bewährte. Mit ihm trat Detlev von Liliencron alsbald in einen sich rasch steigernden Briefverkehr und tauschte jahrelang mit ihm seine Gedanken aus, wobei er scharf zwischen politischen und literarischen Fragen schied – Liliencron blieb auch inmitten all dieser Zeitpolitik treu zum König und zum Vaterlande, ein aristokratischer Royalist, während unter den Jungen eine scharfe politische Gegenstellung immer mehr um sich griff. Als im Jahre 1885 Michael Georg Conrad, der aus Paris als einer der Ersten Bewunderung für Emil Zola nach Deutschland gebracht hatte, die »Gesellschaft« gründete und auch diese unter seiner und Bleibtreus Leitung in Wilhelm Friedrichs Verlag kam, trat Liliencron auch mit Conrad in Beziehung, der die »Adjutantenritte« wie heroische Siegesmusik im Marschtritt empfunden hatte. Für beide Zeitschriften »Magazin« und »Gesellschaft« steuerte Liliencron ziemlich regelmäßig bei. 190

Im Jahre der »Adjutantenritte« erschienen auch die »Modernen Dichtercharaktere«, ein lyrisches Sammelbuch, das unter Mitwirkung von Hermann Conradi und Karl Henckell der ungemein fruchtbare, aber wenig persönliche Lyriker Wilhelm Arent herausgab. Unter den zahlreichen Leitworten des Buches stand Huttens »Die Geister erwachen« obenan. Liliencron empfing das Buch, las es mit schlagendem Herzen, er fand, daß es »ein bedeutsamer, ja, ein herrlicher Protest gegen das schändliche Dichterhandwerk der Jetztzeit« sei, und er wollte an dem Vorstürmen der Jungen »auf den Gartenlaubengreuelkram« gerne teilnehmen; aber der »bodenlose Hochmut« der Einleitungen stieß ihn tief ab. Und sein feines Kunstgefühl, das sich in diesen Jahren Keller, Fontane, Conrad Ferdinand Meyer empfänglich näherte, machte überall hinter die Urteile der Jungen seine kritischen Abstriche, mochten sie nun an dieser Stelle oder in Bleibtreus Kampfschrift oder in den neuen Zeitschriften zu ihm dringen, die er entweder unmittelbar oder mit der Mappe der Kieler Buchhandlung Lipsius & Tischer erhielt. Ihn, den adlige Gewöhnung und geschichtlicher Sinn in lebhaftem Gefühl der Vergangenheit verbanden, stieß unnötige und ungerechte Pietätlosigkeit ab. Rasch hingeschriebenes Urteil mochte einmal im Brief seine Statt haben, durfte aber nicht ohne immer erneute Erwägung vor die Öffentlichkeit treten. Er beklagte, wie wenig die Jungen von vielem Besten der älteren Dichtung wüßten, er fand es »unerfindlich«, wie Bleibtreu Paul Heyse so von oben herab abtun konnte, und stellte Paul Heyses künstlerischen Stil noch in der ersten besten Novelle Bleibtreus eigner, überhastiger, ungefeilter Schreibart gegenüber. Er verwies auf ältere Dichter wie Wilhelm Jensen, auf den »feinen, großen« Erzähler Rudolf Lindau – aber er empfand das Feuer und den notwendigen Vorwärtsdrang der jungen Bewegung doch als etwas Großes und Befreiendes. Er lehnte es auch ab, sich ganz in diesen Kreis hineindrängen zu lassen, und versuchte, mit seinen Gedichten und Prosaskizzen immer wieder auch in Blätter der älteren Schule zu gelangen; insbesondere war es sein Ehrgeiz, sich in Julius Rodenbergs Deutscher Rundschau »gedruckt zu sehn« – es gelang ihm aber nicht, so wenig wie er in Theophil Zollings »Gegenwart«, dem von Paul Lindau begründeten Berliner Wochenblatt, ankam. Dagegen gewährte Paul Dobert oft und gern Liliencrons Arbeiten eine Unterkunft in der neuen Zeitschrift »Zur guten Stunde«, und Karl Emil Franzos nahm Liliencronsche Gedichte in seine »Deutsche Dichtung« auf und bezahlte sie gut.

Unter den Jungen, die sich Liliencron näherten, war auch der 191 unglückliche Hermann Conradi, einer der stürmischsten von allen, so recht die Verkörperung all der Sehnsucht des jungen Geschlechts, seines Kampfes gegen Schulzwang, Herkommen und herrschende Mächte. Er hatte Liliencron für den großen Schloßherrn gehalten, als welcher er in seinen Gedichten vielfach erschien, und so fragte er im Juli 1887, kurz vor dem Erscheinen seiner »Lieder eines Sünders«, ob er den Baron nicht einmal besuchen und sich bei ihm erholen dürfe. Liliencron empfing den Brief in seiner »Lehmhütte« und mußte dem jungen Dichter zurückschreiben, daß Schloß, Hunde und Pferde nur dem Dichter, nicht dem Menschen gehörten, und daß er oft genug Pellkartoffeln als einzige Nahrung sein eigen nenne. Nun klagte Conradi Liliencron seine Einsamkeit, berichtete über seine neuen Pläne und gab in rührender Weise seine treue Ergebenheit zu erkennen. »Aus herzlichsten, freundschaftlichen, treuesten Gedanken« heraus dankte er dem Älteren für seine Lyrik: »Das konnte es noch nicht geben und wird es nie wieder geben«; und er dankte ihm noch mehr für die Herzlichkeit, Ehrlichkeit und innere Teilnahme, die aus Liliencrons Briefen an den Jungen sprach. Unausgesetzt leidend, körperlich und seelisch, lenkte er Gedenken und Brief doch immer wieder nach Kellinghusen hin, bis dem Siebenundzwanzigjährigen im Jahre 1890 der Tod die Feder aus der Hand nahm.

Sehr selten ward die Einförmigkeit des Kellinghuser Lebens durch Besuche von außerhalb unterbrochen. Der erste, der Liliencron, den Dichter, aufsuchte, war der Major außer Diensten Ewald von Zedwitz, der im Jahre 1886 von Eutin nach Kellinghusen hinüberkam; er war seinerzeit selbst ein gelesener Roman- und Militärschriftsteller. Im selben Jahre fuhr Liliencron zweimal nach Hamburg hinüber. Das erstemal hatte ihn Wilhelm Friedrich, der auf der Durchreise dort war, eingeladen; er brachte seinen Bruder und Hermann Heiberg mit, den Liliencron nun endlich kennen lernte. Liliencron aß mit den Herren in dem berühmten Wirtshaus von Franz Pfordte am Plan zu Tisch und zehrte noch wochenlang von dem Eindruck dieses Tages, an dem er sich einmal so recht hatte aussprechen und gesellschaftlich nach alter Gewohnheit bewegen können. In seiner großen Güte, die bei zunehmender Einsamkeit immer mehr hervortrat, benutzte er die Gelegenheit, Friedrich einen Dichter zu empfehlen, der ihm schriftlich nähergetreten war, den seltsamen Peter Hille. Und als Frucht des Beisammenseins brachte er ein Gedicht mit, das er für ein größeres Epos bestimmte, aber später unter der Aufschrift »Hunger« veröffentlichte. Nach einer launigen Einleitung geht die Dichtung düster fort, 192 und dem Ruhm Pfordtes stellt sich das Bild eines hungernden Proletariers gegenüber, der finster von unten zu den erleuchteten Scheiben emporblickt.

Zum zweitenmal war Liliencron im selben Jahre zu einer militärischen Übung in Hamburg und benutzte die Gelegenheit, sich der greisen Charlotte Emden, Heinrich Heines Schwester, vorstellen zu lassen.

Der Nächste, der aus der Ferne zu Liliencron nach Kellinghusen kam, war Peter Hille selbst. »Wer sind Sie? Was sind Sie? Wo sind Sie? Ein anonymer Prinz? Ein Geheimrat im Ministerium des Äußern? Ein stiller Stubengelehrter? Ein Lebemann? Ein Sportsmann? Ein Professor? – so hatte Liliencron Hillen brieflich gefragt, als er das erstemal etwas von ihm gelesen hatte, ein Gedicht in den Berliner Monatsheften. Er fand aus dieser Dichtung, der »Völkermuse«, jenen besonderen Ton heraus, der vom Gewöhnlichen abseits erklingt, und er warb nun, als er erst mehr von Hille gelesen hatte, unermüdlich für die seltsame, verträumte Kunst des Mannes, der im Jahre 1887 als ein ebenso seltsamer Mensch bei ihm erschien, Papierlappen in allen Taschen, wuschelig und absonderlich, wie er durch die Literatur der Zeit geschritten ist. Liliencron nahm ihm das Wort ab, sich in strengen Versformen zu üben, ein ruhiges, klares und schönes Deutsch zu schreiben, Fremdwörter zu meiden, gegen die sich Liliencron selbst immer wieder mit äußerster Strenge wehrte, und nicht an hundert Plänen auf einmal zu arbeiten.

Noch später kam auch Hermann Friedrichs nach Kellinghusen, nachdem schon hunderte von Briefen getauscht worden waren. Er war ebenso erstaunt über Liliencrons äußere Erscheinung wie jeder, der sich nach den Dichtungen ein Bild des Mannes gemacht hatte. Sein unangemeldetes Erscheinen brachte Liliencron, so überglücklich dieser durch den Besuch war, in Verlegenheit, zumal da der äußerlich elegante Friedrichs für einen reichen Verwandten gehalten wurde, den man ehrfürchtig vorbeigehn ließ und nach dessen Austritt aus Liliencrons Hause sofort eine Anzahl Gläubiger hineinstürmte. Als aber das Mißgefühl überwunden war, kostete Liliencron die Erholung dieses Besuchs voll aus, wie er ein Jahr später gern den jungen Hamburger Dichter und Lehrer Otto Ernst (Schmidt) empfing. Der hatte sich angekündigt und ward schon in Wrist, dem letzten Eisenbahnhaltepunkt, von einem kleinen Herrn empfangen, der ihn mit ein wenig krähender Befehlsstimme begrüßte. Selbstverständlich hatte sich auch Otto Ernst eine ganz andere Vorstellung von dem Dichter gebildet, 193 dessen äußere Verhältnisse ihm vollkommen unbekannt waren. Er mußte Liliencron seine eigne neueste Schöpfung vorlesen und empfing als Gegengabe allerlei kleine Beobachtungen Peter Hilles, vor allem aber einen Hinweis auf Gustav Falke und eine Vorlesung von Gedichten Gottfried Kellers.

Die längste Unterbrechung der Kellinghuser Jahre war eine Reise Liliencrons nach Kiel. Im Januar 1887 begann der Dichter an Ischias zu leiden und mußte schwere Schmerzen ertragen, wochenlang liegen; einem drohenden Typhus entging er noch, aber im April bildete sich ein innerer Abszeß, der große Schmerzen verursachte und durch Eispackungen bekämpft wurde. Die Schmerzen zogen sich in die Arme, Liliencron konnte kaum schlafen, fühlte sich furchtbar schwach und sollte eine längere Bäder- und Massagekur durchmachen, zu der ihm aber die Mittel fehlten. Während er »wie ein Elefant in Gurten, wenn er vom Ufer hochgehoben werden soll, um im Schiffsraum zu verschwinden«, in Eispackung lag, schrieb er unermüdlich weiter. Nachdem die Eiskur beendet war, begannen andere Behandlungen, und wie mag es ihn gequält haben, wenn gerade in diesen Tagen jämmerlicher Armut und körperlicher Schmerzen singende Soldaten an seinem Fenster vorbeizogen: »Dann vergrabe ich jedesmal meinen Kopf ins Kissen; ich kann's immer noch nicht hören: Ich war zu gerne Soldat.« Als ein andermal das Altonaer Infanterieregiment Nr. 31 mit Musik an seinem Fenster vorbeikam, verdichteten sich Schmerz und Lust zu den Versen:

Mit Trommeln und Pfeifen.

Mit Trommeln und Pfeifen bin ich oft marschiert,

Neben Trommeln und Pfeifen hab ich oft präsentiert,

Vor Trommeln und Pfeifen bin ich oft avanciert

In den Feind, hurra!

Die Trommeln und Pfeifen wohl hör ich nicht mehr,

Und Trommeln und Pfeifen, und rückten sie her,

Hinter Trommeln und Pfeifen stelzte zu schwer

Mein Holzbein, o weh.

Wenn Trommeln und Pfeifen mir kämen in Sicht,

Gegen Trommeln und Pfeifen mein Ohr hielt ich dicht,

Die Trommeln und Pfeifen ertrüg ich nicht,

Mir bräche das Herz. 194

Und Trommeln und Pfeifen, das war mein Klang,

Und Trommeln und Pfeifen, Soldatengesang,

Ihr Trommeln und Pfeifen, mein Leben lang

Hoch Kaiser und Heer!

Es blieb Liliencron nichts anderes übrig, als im Juli des Jahres 1887 in die Klinische Anstalt des Chirurgen Gustav Neuber zu Kiel überzusiedeln und sich im Herbst einer Operation zu unterziehen. Seine in Schlachten, auf der Jagd und am Meere bewährte Kunst feinster Beobachtung verließ ihn auch in diesen schweren Stunden nicht. Er hielt in treuem Gedächtnis die »fürchterlichen Männer mit kleinen, nach oben gedrehten, kohlrabenschwarzen Schnurrbärten« fest, die mit einer feuerrot bedeckten Tragbahre zu ihm ins Zimmer traten, und er gab, kaum daß er wieder schreiben konnte, in einem langen Brief an Wilhelm Friedrich Rechenschaft von dem Erlebten:

»Hinunter getragen. Ueberall machten Krankenhausbedienstete die Thüren auf. Unterwegs hörte ich noch einmal das Stadtgeräusch. Dann in – einen Keller. Dieser schon mit vielen Mordinstrumenten. Die Fenster hatten gefrorene Scheiben. Feuerrothe Decke ab und – rasiert auf den Stellen, also auf dem Rücken p. p., wo die freundlichen Messer, Meißel p. p. des Arztes sich einsenken wollten. Dann: Bad in 30° Reaumur und Abreibung wie bei einem geschlachteten Schwein. Triefend, ohne abgetrocknet zu werden, auf eine andere Bahre, die mit gelbem Wachstuch belegt war.

›Was nu?‹

Aufgehoben und in den Operationssaal geschleppt und hier wieder in die feuerrothe Decke gehüllt, und – auf einen Tisch, der mit fleischfarbenem Wachstuch bezogen war, hingelegt.

Wirklich reizend sah es vorläufig um mich aus: zwei Weiber, hochgeschürzt (– weil: musivischer Steinboden, der voll Wasser war –), mit aufgekrämten Armen, die Schüsseln und Gott weiß was für Geräthe wuschen. Sie hatten achtkantige weiße Konditormützen auf wie auch der dirigirende Arzt und das übriege Personal, das mich nach und nach umstand. Diese Mützen werden bei großen Operationen deßhalb getragen, damit auch nicht ein Stäubchen in die Wunden fallen kann (sic!!!)

Hallelujah! Bis jetzt also nur die beiden Teufel und die beiden Weiber. Ich hatte Zeit – o ich Schlachtopfer mit dem dummen Isaaksgesicht – mich umzusehen mit meinen triefenden Haaren: 195

100derte von Messern, Feilen, Scheeren, Meißeln (– o Gott, denk ich an die Meißel –), Zangen p. p. Ueberall an den Wänden kleine Cascaden, Springbrunnen, Seifen, Schwämme, Tücher p. p. p. p.

Das eine Weib ging nun an einen Oel-Tropfenfall, mit Messern p. p. p. p. Nun steckte einer von den beiden Teufeln 5–6 kleine Gashähnchen an, und allerlei Instrumente, wie beim Haarkünstler, wurden zum Glühen hineingelegt. . . .

›Prosit die Mahlzeit.‹

Aber eine Drossel sang draußen (faktisch!) und rief mir zu auf Plattdeutsch ›Wat, min Jung, du büst doch ni bang?‹

Nun kam einer von den Teufeln, und machte mir in den linken Arm eine Morphiumeinspritzung.

Bald darauf erschienen einige Aerzte, die aber bald wieder verschwanden. . . . Donnerwetter, was muß ich für ein dummes Gesicht gemacht haben.

Da schrie der eine der Teufel:

›Fertig!‹

und es erschienen: An der Spitze der dirigierende Arzt, der berühmte Dr. Neuber (– nach Billroth der Erste ›Schneider‹ –) und hinter ihm 8–10 Assistenzärzte. Alle nur in Hosen, aufgestreiften Hemdärmeln und Conditormützen.

(– Ob ich leise, leise geseufzt habe? Aber ich blieb völlig obenauf. –)

Als mir der dirigierende Arzt, der mir eine artige Verbeugung gemacht hatte, so ruhig in die Augen sah; als ich den Genius fühlte von ihm, wurde ich ganz ruhig. Zu komisch war es, als mir nun sämmtliche Aerzte von Dr. Neuber vorgestellt wurden. Die Drossel sang unaufhörlich. . . . Nun ein Augenblick noch: Dr. Neuber trat an das Fußende meiner Bahre, die andern Aerzte wie nach Kommando auf die ihnen angewiesenen Stellen.

Da rief der Arzt in strengem, befehlendem Ton:

›Maske vor!‹

und einer der Teufel sprang an mich heran und hielt die Chloroform-Maske mir um die Nase. Unwillkürlich hielt ich meine linke Hand vor Augen. Diese aber wurde im selben Augenblick wie rasend mir fortgerissen – zwei Assistenzärzte umgriffen meine Pulse und der Teufel schrie mir ins Ohr: ›Zählen Sie, Herr Baron!‹ 196

Und nun gings los bei mir: eins, zwei, drei, vier . . . Die Drossel singt: ›Büst doch ni bang, min Jung‹ . . . 23, 19, 37 . . .

Die D . . . r . . . o . . . s . . . s . . . e . . . l 36 . . . 7

[Hier folgen 1½ Seiten Punkte.]

Ich erwachte . . . 2 Stunden, sage ›zwei‹ Stunden hatte die Operation gedauert. Wieder sang die Drossel. Ein unnennbares Dankgefühl überströmte mich. Ich ergriff, so schwach ich war, die Hände Dr. Neubers, der mich lächelnd ansah. Dann fiel ich wieder in Ohnmacht und blieb 4 Tage und Nächte in Ohnmacht; nur, wenn ich zuweilen die Augen öffnete, sah ich Aerzte, Wärter und Wärterinnen mich umstehn.«

Die großen Schmerzen der neuen Verbände, die Knochenpolierungen, das alles ertrug Liliencron still und mutig, und sein heller Humor hielt ihn trotz allem auch in diesen schweren Tagen aufrecht, wie er auch in jeder freien Stunde an neue Schöpfungen dachte. Am 3. November entlassen, kam er wieder nach Kellinghusen zurück, furchtbar schwach, mit noch offenen Wunden und doch dankbar die fortschreitende Genesung fühlend, aus der heraus er in einem zarten Gedicht »matt lächelnd« dem Drosselsang lauschte, dem Reiherflug bis an die Wolken sehnsuchtsvoll folgte. In Kiel hatte ihn Wilhelm Jensen aufgesucht, und Johann Meyer hatte ihm Blumen ins Krankenzimmer gestellt,

Daß ich auf des Lebens Wegen

Nicht vergesse Laub und Land.

Vor allem hatte Augusta Brandt Liliencron aufs treueste gepflegt, und so schloß er gleich nach der Rückkehr mit ihr den Ehebund. Sie zogen in das letzte Haus an der Mühlenbeckstraße, gerade an dem Heerweg von Wrist zum Lockstedter Lager, und an dieser dürftig ausgestatteten »Villa Schuldenburg« vorüber marschierte nun im Sommer wieder und wieder Militär dem Übungsplatz zu. Es begann die schwerste Zeit; scharf und fressend setzten die Sorgen wieder ein; oft fehlte die Feuerung, Fleisch kam ganz selten ins Haus, ja häufig mangelten Freimarken, um fertig gestellte Handschriften wegzusenden, und ein Honorar von fünfzig Mark ward mit Dank, ja mit Jubel begrüßt. Der von Avenarius neu begründete »Kunstwart« warb für Liliencron 197 und bat um seine Mitarbeit und ebenso im folgenden Jahre 1889 durch Arno Holz die von Otto Brahm und diesem geleitete Zeitschrift »Freie Bühne«, die ein Honorar von zehn Mark für die Seite in Aussicht stellte. Das waren Lichtblicke.

Liliencrons letzte Wohnung in Kellinghusen

Aufn.: D. Vahlendick, Kellinghusen

Im Jahre 1888 starb Theodor Storm, und mitten aus seiner Not heraus, die ihn nicht einmal zur Beerdigung hinüberfahren ließ, widmete Liliencron dem geliebten Dichter unvergänglich schöne Verse:

Viel dunkelrote Rosen schütt ich dir

Um deines Marmorsarges weiße Wände

Und senke meine Stirn dem kalten Stein:

Du warst ein Dichter, den ich sehr geliebt,

Und den ich lieben werde bis ans Grab.

Du warst ein Dichter – denn, was du erlebt,

Vielleicht von einem Tropfen nur Erinnern,

Trieb eine Knospe; welche Blume dann

Aus ihr erwuchs, das gab dir Phantasie.

Die Phantasie, wie denn, ein bunter Vogel,

Der aus der Morgenröte uns besucht?

Ein ungeschlachtes Ungetüm, das donnernd

Die Flügel regt von Ozean hin zu Ozean

Und sich in Höhen hebt, daß unser Nacken

Sich staunend nachbiegt wie dem Erzengel,

Wenn glänzend er den Flug durch Wolken nimmt?

Du hattest Phantasie; ein selten Ding

In unsern nüchternen Verstandeszeiten.

Du warst ein Dichter und du warst ein Künstler.

Ein Dichter: – wohl aus tausend Quellen rinnt es,

Die unterirdisch laufen, rinnts ihm zu.

Noch fand kein Mensch je, was den Dichter schuf.

Wie tief doch sahst du in ein Menschenherz,

Und unser Heimatland, das ernste treue,

Mit ewiger Feuchte, seltnem Sonnenblick,

Du kanntest seine Art. Kein andrer wohl

Nahm so den Erdgeruch aus Wald und Feld

In seine Schrift wie du.

Schrieb einer je, den siebzig Winter drückten,

Ein solches »Hochzeitfest«? Wars nicht ein Jüngling,

Der siebzehnjährig heiß die Laute schlug 198

Vor seiner Liebsten Tür im sanften Mond,

Im Sehnsuchtspuls der Nachtigallenlieder?

Wohl trifft es sich, daß laut und polternd wirft

Ein herrlich Dichterherz mit rohem Gold,

Und kann es nimmer zwingen zum Gerät;

Ihm fehlt die Künstlerhand – dir wurde sie.

Viel dunkelrote Rosen schütt ich dir

Um deines Marmorsarges weiße Wände

Und senke meine Stirn dem großen Dichter,

Den ich so sehr, so sehr geliebt.

Seine eigne Not aber klagte Liliencron dem treuen Friedrichs in einer Denkschrift:

»Ich klage nicht deshalb, daß ich, durch meine Lage gezwungen, in ungeheurer Einsamkeit sitze, obgleich als erste Bedingung für einen Schriftsteller gilt, daß er mitten in der Welt stehen muß.

Ich klage nicht deshalb, daß ich, durch meine unglückselige Geldlage bedingt, auch nicht die kleinste Freude habe, auch nicht die kleinste Anregung, obgleich ein Dichter immerwährende Anregung haben müßte, soll er ein Dichter sein. Die Folge ist gänzliche Versumpfung u. Austrocknung meines Geistes in den kleinlichen, erbärmlichen Verhältnissen meiner Umgebung.

Ich klage nicht, daß ich oft, sehr oft habe wirklichen Hunger erleiden müssen; in der Regel 3 Tage, einmal allerdings 5 Tage. Denn es ist eine unerläßliche Bedingung für einen Deutschen Dichter – ich meine hier nicht den Fabrikanten –, daß er, hat er kein Geld, hungern muß. Deutschland würde im höchsten Grade empört sein, könnte es nicht ab u. zu einen durch Hunger und Sorge wahnsinnig gewordenen Dichter ins Irrenhaus wandern lassen.

Ich klage nicht deshalb, daß ich täglich, stündlich mich herumschlagen muß, meiner Schulden wegen, mit Advocaten, den Gerichten, Offenbarungseiden; daß jeden Tag der Gerichtsvollzieher bei mir ist, obgleich ein Dichter feinfühlig ist und naturgemäß diese ewigen Belästigungen – schon allein die fortwährende Correspondenz mit meinen Gläubigern p. p. – auf jede größere Hervorbringung von Werken in denkbar schlimmster Weise einengend, zuschnürend, erstickend wirken müssen. 199

Ich klage deshalb: Der ewigen Demüthigungen wegen! Ich kann es nicht mehr ertragen.«

Er zählte dann die dringenden Schulden aus der im ganzen nur noch wenige tausend Mark betragenden Last der Verpflichtungen auf: die Bezahlung für die Ärzte Neber in Kellinghusen und Neuber in Kiel, den Rückkauf der Bücherei und die Läpperschulden bei Handwerkern und Postboten. Er klagt über den unerhörten Zustand, daß gute Kritiken über seine Werke ihm stets nicht von Freunden, sondern von Gläubigern mit ernsten Mahnungen geschickt werden, weil die Leute meinen, daß er durch seine Gedichte viel verdiene, während er in Wirklichkeit stets seinem Verleger Geld schuldet.

»Ich klage nicht an: Meinen Verleger, meine Verwandten, mein Vaterland. Hätten es in Deutschland einige reiche Leute gewußt, so hätten sie mir gern die Summe vorgestreckt.

Meinen Kaiser, mein Vaterland, die Armee, die ganze Jägerei liebe ich aus tiefstem innersten Herzen.

Meiner Ehefrau Augusta, Freifrau von Liliencron, kann ich nur in unendlicher Dankbarkeit gedenken. Sie hat in unausgesetzter Liebe und Treue und Aufopferung mich nie verlassen, mit mir gehungert, unaufhörlich mich getröstet.«

Und niemand konnte wirklich helfen. Hermann Heiberg hatte vordem wenigstens Liliencrons Gattin für einige Zeit im Hause von Frau Ida Boy-Ed in Lübeck untergebracht; aber das war nur ein vorübergehender Notbehelf, und Liliencron sah immer noch keine Aussicht, aus den fortwährend drückender werdenden Verhältnissen bei allem großen, großen Fleiß herauszukommen. Dazu wanderte manche Skizze doch von Schriftleitung zu Schriftleitung, ohne Annahme zu finden. Vergeblich versuchte Liliencron an den verschiedensten Stellen, beim Prinzen Georg von Preußen, bei einer regierenden Königin, Hilfe zu finden – es gelang nicht. Und die gelegentlich immer wieder erstrebte Anstellung in irgendeiner Form war ja bei der Lage der Dinge eine Unmöglichkeit.

Wenige Bilder aus dem ganzen Verlauf unserer Literaturgeschichte lassen sich dem vergleichen, das Liliencron in Kellinghusen bietet: er lebt nicht nur schlicht und bescheiden, sondern armselig. Alltags und Festtags kleiden ihn eine alte Jägerjoppe und ein alter, verwitterter Filz, tage- und wochenlang ißt er kein Fleisch, tagelang fehlt es an Feuer im Ofen, an Freimarken für die Briefe. Hat er ein neues Buch fertig, so gibt er es entweder, bei dem lächerlich geringen Ertrag seiner Erstlinge, umsonst oder gegen einen ganz kleinen Betrag 200 hin. Oft fehlt selbst das Papier zum Schreiben, und stets wird, gegen allen schriftstellerischen Brauch, auch für die zum Druck versandten Handschriften die Rückseite mit verwendet, um zu sparen. Die Fenster des jedem Wind ausgesetzten Hauses sind mangelhaft verwahrt, und der Sturm findet leicht Zutritt zu dem Manne, der aus Kriegswunden einen kranken Körper davongetragen hat, von beißenden Schmerzen gequält, oft vom Fieber geschüttelt wird. Gesellschaftlicher Verkehr ist nicht vorhanden und wäre bei dem Fehlen aller Mittel nicht zu halten; die adligen Standesgenossen rings im Lande wissen nichts von dem Kirchspielsvogt außer Diensten; mit dem eignen Geschlecht ist er, einen alten, knurrigen Vetter und eine Base ausgenommen, außer Verbindung, von den alten Regimentskameraden trennen ihn die Entfernung und das Bewußtsein seiner elenden Lage. Die Güte der einfachen Menschen, mit denen er verkehrt, drückt ihn allmählich ebensosehr, wie sie ihn erfreut, kann er doch alten Verpflichtungen dem und jenem gegenüber nicht nachkommen. An ein Verlassen des Ortes ist nicht zu denken, das Ehrgefühl verwehrt es ihm, weil er seinen Gläubigern nicht entlaufen kann und mag. Und diese selbst, soweit sie in Kellinghusen wohnen, sind ja keine Wucherer, sondern Männer von knappen Mitteln, die aus reiner Barmherzigkeit gegeben haben, und von denen der eine gelegentlich selbst an Liliencrons Verleger schreibt: »Im übrigen ist derselbe hier sehr beliebt und muß sich sehr durchschlagen, also daß er fast zeitweise hungern muß.«

Bei alledem aber: hier ringt kein Junger, kein Unfertiger, der erst beweisen soll, was er kann – – hier lebt im größten Elend und im Druck einer qualvollen Einsamkeit ein Mann, der in dem begeistert ergriffenen kriegerischen Beruf dem Vaterlande seine besten Dienste, seinen letzten Atem, sein Blut und Leben gewidmet hat, der jahrelang in mühevollem Amt schuf, der nun, da andere auf des Lebens Höhe stehn, mit einem Schlage seinem Volk »die Goldsaat« großer Kunst in den Schoß geworfen hat, dem sich auch die Anerkennung der Besten und Feinfühligsten innerhalb und außerhalb der engeren Heimat nicht versagt. Und dieser Mann bleibt nach außen eisern vornehm. Gewiß, was Hebbel von Schiller sagte: »Immer hat das Schicksal geflucht, und immer hat Schiller gesegnet«, – es gilt nicht voll von Liliencron. Wenn er zu dem einzigen Rettungsmittel aus der Einsamkeit griff, wenn er an die fernen, nie gesehenen Freunde und Verehrer schrieb, dann klagte er oft in bittersten Worten über alles, was ihn drückte; aber er vergaß nicht eigne Schuld aus früherer Zeit, und jede gute Schaffensstunde hob ihn hoch über alles das wieder 201 empor. Vor allem: in seiner Dichtung stand nur ganz selten ein Wort von alledem. Da war er der spendende Schloßherr; da holte er sich die metaphysische Vergeltung für den irdischen Druck und zeigte die ganze Vornehmheit adliger Geistesgesinnung in der prachtvollen Reinheit und Klarheit einer nicht zu verwirrenden und verwischenden Lebensliebe. Nicht einen Augenblick verließ ihn das angeborene und durch Erziehung und Selbsterziehung gekräftigte Gefühl für König, Heer und Vaterland, ein Vaterland, das ihn nicht nach dem Wert seiner Gaben schätzte. Nicht einen Augenblick warf er mit einer Verallgemeinerung, die so leicht verzeihlich wäre, der Gesellschaft aufrührerisch den Fehdehandschuh hin, wenn er auch Heuchler und Philister unnachsichtlich verdammte. Gewiß: Deutschland hält nichts vom Dichter, und alle Stände wollen von ihm nichts wissen, aber gerecht wägt er ab, daß wir alle »Menschen sind und keine Engel«. Daß Bismarck nicht Zeit und nicht Lust hat, sich um die neue Literatur zu kümmern, ist ihm ganz selbstverständlich. Und selbstverständlich, daß Deutschland für alle Zeiten gegen »Franzosen und Baschkiren« auf der Wacht stehn muß. Die sozialistischen Gedanken vieler der Jüngeren und Unreiferen unter seinen literarischen Freunden weist er schroff ab. Sein Gottesglaube freilich hatte sich ganz und gar gewandelt. Die Ehrfurcht vor Jesus Christus, in der er erzogen war und der noch in Hamburg jenes Gedicht vom Totenvogel entsprang, die hielt er fest. Aber den sichern christlichen Gottesglauben der Kindheit, der sich ihm nach dem Feuerschein der französischen Schlachten noch befestigt hatte, gab er nun verloren und nannte sich mit Bewußtsein einen Atheisten, aber nur einen solchen, wie ihn »die blöde Menge« auffaßt, nicht in dem Sinne ehrfurchtloser Weltansicht eines rohen Materialismus, den er ja längst vordem zurückgewiesen hatte.

Und während er die Eiskälte der Gesellschaft gegen sein Werk wohl empfand, ward er selbst, vom eignen Elend gebeugt, aber nicht bezwungen, immer gütiger und liebevoller; und wie er jedem der jungen Genossen so oder so zu helfen strebte, faßte er seine heiße Empfindung zusammen in von heiligster Liebe erfüllten Versen, in dem Gedicht aus dem Juni des Kampfjahres 1888:

An wen?

Du, den ich nicht kenne,

Wenn ich dich wüßte –

Der du am Boden liegst verzweifelnd, verzweifelt, 202

Dem kleinliche Menschen und Pharisäer

Hochmütig den Rücken drehen,

Weil du den Scheitel nicht trägst wie sie,

Weil du das Schuhband anders bindest wie sie,

Weil du nicht denkst wie sie;

Den sie hungern lassen aus Ärger,

Weil du heißeren Drang hast wie sie,

Vom Alltagsgeleise abbiegst,

In unbekannten Pfad;

Den sie für einen Narren wähnen,

Weil du den Pfennig nicht wendest wie sie,

Nicht rechnen kannst wie sie;

Den sie für wahnsinnig halten,

Weil du mit ausgebreiteten Armen

Der sinkenden Sonne nachschaust,

Und nachschauend ausrufst:

Auch mir, auch mir die Sonne!

Du, den ich nicht kenne,

Von dem ich weiß, daß du ein Dichter,

Daß deine Schmerzen schlimmer,

Deine Wonnen größer sind als dein Nachbar sie fühlt.

Wenn ich dich wüßte!

Zur Tat würde dein leidenschaftlich Ringen,

Lägest du nicht wie der Hund an der Kette,

Kämpftest du nicht um das Stück Brot täglich, stündlich;

Das hat dich matt und elend gemacht,

Das hat dich in den Staub geschleift.

Du, den ich nicht kenne,

Wenn ich dich wüßte –

Komm an mein Herz, sorge nicht mehr.

Mit knochiger, rissiger Faust,

Steh an der Arbeit ich

Von morgens bis abends.

Doch so viel hab ich,

Daß es genug für uns beide,

Daß du hinaus kannst in die Welt,

Wohin du gehörst,

Daß du immer wieder 203

Den Tisch gedeckt findest,

Daß behaglich ein Ofen dir scheint,

Kehrst du zurück

In meine fröhliche Werkstatt.

Allmählich dann hebst du die Stirn,

An meine Schulter lehn ich dein Haupt,

Und streichle das widerspenstige Haar dir

Und flüstre:

Sieh, die Erde ist nicht schlecht,

Die Menschen sind besser, als du glaubst.

Sie verstanden dich nicht und lachten,

Du verstandest sie nicht und grolltest.

Nun aber, da du frei bist,

Mit leuchtenden Augen die Goldsaat streust

In den Schoß deines Volkes;

Unter Wolken, über Wolken wandelst

Wie ein Eroberer von Sieg zu Sieg;

Werfen alle, alle jauchzend

Den Hut in die Luft, wenn du dich zeigst;

Umringen,

Sich drängend,

Dein räderheißes Gespann,

Das aus den Himmeln dich lenkte;

Und von dichtbesetzten Fenstern und Dächern

Wogen und schwenken die Tücher dir entgegen:

Willkommen, Willkommen!

Du, den ich nicht kenne,

Wenn ich dich wüßte –

Komm an mein Herz, Sorge nicht mehr.

Eine Zeit emsigster Arbeit waren diese Kellinghuser Jahre. Als die »Adjutantenritte« erschienen waren und fast gleichzeitig »Knut der Herr« gedruckt ward, kam Liliencron zunächst in eine Zeit dramatischen Schaffens hinein, die von 1884 bis ins Jahr 1887 reichte, von lyrischen Wochen und Monaten unterbrochen. Alle seine neuen Dramen liegen von diesen Jahren umschlossen. Die Prosaskizzen, deren schon der Pellwormer Sonderdruck zwei enthielt, und von denen auch die »Adjutantenritte« ein Stück brachten, wurden zu 204 günstigen Zeiten fortgesetzt, und allmählich stieg Liliencron von der kleineren zur größeren Form empor und schuf zwei Romane. So hatte er nicht weniger denn elf Bände als gedruckte Fracht, als Werk gewordene Ausbeute seiner ersten dreizehn Dichterjahre vorzuweisen, als er endlich Kellinghusen für einige Zeit den Rücken kehren durfte: außer den »Adjutantenritten« den Band »Gedichte«, sechs Dramen, zu denen noch ein in der Handschrift vollendetes kam, die Novellenbände »Eine Sommerschlacht« und »Unter flatternden Fahnen«, den Roman »Breide Hummelsbüttel« und das aus Roman und Novelle zusammengesetzte Buch »Der Mäcen« – eine Ausbeute, deren ganze Schwere man erst würdigen kann, wenn man übersieht, unter welchen Verhältnissen Detlev von Liliencron sie alle geschaffen hatte.

Timm Kröger und Ferdinand Avenarius griffen hilfreich ein, und am 1. Februar 1890 fuhr Liliencron ohne Aufenthalt gen Süden. Das Reisegeld hatte der Dichter Frau Dessau zur Bewahrung gegeben. Am frühen Morgen verabschiedete er sich vergnügt und reisefroh. Sie ließ ihn hundert Schritte vom Hause machen und rief ihn dann zurück: »Herr Baron, haben Sie nichts vergessen?« »Ich weiß nichts, nein.« »Na und das Reisegeld?« Da schlug er drollig entsetzt die Hände zusammen.

Dann stieg er in den Zug. Nicht mehr Berlin lockte und nicht Leipzig, wo sein Verleger saß, sondern von München her winkte ein Kreis für den Dichter gewonnener Freunde, die nun auch den Menschen kennen lernen wollten. Am 2. Februar traf Liliencron an der Isar ein. 205