|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter den Besuchern, die Liliencron in seinem Stübchen zu Altona empfing, war auch ein junger Berliner, der, ursprünglich Arzt, dann zur Volkswirtschaftslehre übergegangen war und auf dem Gebiet der Bodenreform die neue Lehre der Siedelungsgenossenschaft begründet hatte, Franz Oppenheimer. Er hatte wohl den Weg zu Liliencron zuerst durch seinen Schwager Richard Dehmel gefunden – er fand aber selbständig den innern Pfad zu Liliencron und veröffentlichte im Jahre 1898 ein Buch über ihn: »Detlev von Liliencron. Aesthetische Studie von Franz Oppenheimer.« Man erkennt den Soziologen und Volkswirt, wenn er zunächst die Absicht kundgibt, einen Künstler aus der Schar zu wählen, um den Künstler zu begreifen. Aber die Wurzel der Arbeit war doch die Liebe zu dieser Kunst, das Mitklingen »der Gefühlsharfe«, wenn Liliencron die seine rührte. Als ein Wunder sieht Oppenheimer den Künstler überhaupt, insbesondre aber Liliencron, an. Er hatte zuerst den »Cincinnatus«, dann die ersten Poggfred-Gesänge gelesen und ward, als er den Dichter kennen lernte, der so anders lebte, als der Schloßherr von Poggfred zu leben schien, von der immer wiederkehrenden Erfahrung des Wunderbaren im echten Künstlertum tief getroffen. Der erste bezeichnende Zug, den er in dem Dichter findet, ist die Schärfe seiner Sinne, die klare »Weltwahrnehmung«; und aus dieser fließt die unendlich verfeinerte Schärfe der Darstellung, Oppenheimer nennt sie »sensuellen Mechanismus«. Daneben stellt er als zweite große Künstlergabe die Kraft der schöpferischen Phantasie. Und er erweist gleich am ersten Poggfred-Gesang die photographische Naturtreue der Schilderung und, weitergehend, an vielen Gedichten die »Prägnanz« der Ausdrucksweise. Oppenheimer gibt an erlesenen Beispielen einen Blick in die Vielfältigkeit dieser Kunst, von der »Kleinen Ballade« und dem Musik-Gedicht bis zu »Rungholt« hinüber. Er rühmt die »Subjektivierung« des Objektiven in den Kriegsnovellen; aber er will feststellen, daß die Weltwahrnehmung Liliencrons in vollkommener Weise nur nach einer Seite, der Außenseite, ausgebildet sei, daß darum seine größeren Werke nicht »die volle Höhe der Meisterschaft wie die kleineren« erreichen. Freilich warnt er davor, den geistigen Gehalt zu gering anzuschlagen, und beruft sich auf das riesige Bild des gewaltigen Vogels aus dem sechsten Poggfred-Gesang, das »nur an dem Größten gemessen, das die Welt hervorgebracht hat, nicht gehaltvoll genug« erscheine. »Jede Einzelheit trägt die Marke des 405 Genies: die visionäre Lebendigkeit des überirdischen Daseins. Nur als Ganzes bewegt es nicht genug den Geist, der einen neuen Ausgleich zwischen Diesseits und Jenseits anstrebt. . . . Man fühlt, er hat es nicht bewußt genug gedacht, er hat sich allzu sehr vom Unbewußten bewältigen lassen.«

Ein Philosoph, meint Oppenheimer, sei Liliencron nicht, aber ein Mensch, dem nichts Menschliches fremd geblieben sei, ein adeliger Mensch, der sich aus dem Adeligen zum Adelsmenschen entwickelt habe. Die Einheit, die bei Liliencron aus den Einzelheiten emporwächst, liegt in dem Gefühl einer künstlerischen Seele, die sich »nirgends vordrängt und doch überall sichtbar bleibt.« »Der Künstler ist ein gesteigerter Mensch. Und solch ein Mensch ist Liliencron.« Der Kampf, den Liliencron kämpft, ist Oppenheimer nicht zuerst der mit äußeren Hemmungen seines Lebens, sondern der mit den »Bestien Weltekel, Reue, Menschenhaß«, die aus der Seele des Dichters emporwachsen und ihn grimmig angreifen. In diesem Kampf ist Liliencron Sieger geblieben, in diesem Kampf hat er sich bewahrt: die Ehrfurcht, die Wahrheit, die Kraft. Und so erblickt Oppenheimer zuletzt in ihm ein Abbild des deutschen Volkes selbst, einheitlich »trotz der wunderlichen Mischung seiner Geisteselemente«. Er findet in Liliencron Siegfried und Hagen in einem, und er beklagt, daß das deutsche Volk, gerade weil Liliencron so deutsch und so volkstümlich sei, noch wenig von ihm wissen wolle.

Die gehaltvolle, in einer werbenden Sprache geschriebene Schrift wirkte nicht so weit hin, wie sie es verdient hätte; aber sie war doch ein Zeugnis langsam ansteigenden Ruhms, sich erweiternder Wirkung. Auch andere Zeichen erwiesen diese; so, wenn ein bayrisches Regiment, die Ersten Leichten Reiter, bei einem Erinnerungsfest ihre Tischkarte mit Liliencrons »Tragischem Liebesmahl« schmückten. Die Volkstümlichkeit aber, die Oppenheimer mit nur zu großem Recht für Liliencron vermißte und ersehnte, kam von einer andern Seite her. Im Winter von 1900 auf 1901 eröffnete der Freiherr Ernst von Wolzogen sein Überbrettl. Er verwirklichte damit einen Gedanken, den Otto Julius Bierbaum zuerst in seinem Roman »Stilpe« (1897), einem für die literarischen Gärungen der Zeit tief bezeichnenden Buch, ausgesprochen hatte. Das sogenannte Varietétheater nahm einen immer breiteren Raum, zumal in den Großstädten, ein und trug zur Verflachung des Kunstgeschmacks, insbesondre durch die vollendete Geistlosigkeit der dort vorgetragenen Lieder und Couplets, redlich bei. Hier wollte Stilpe einsetzen, und hier setzte Ernst von Wolzogen ein 406 und errichtete ein Brettl, das der lyrischen Kunst der Zeit ernste und heitere Aussprache in Wort und Ton gewähren wollte. Anstatt banal sinnlicher, von Künstlerinnen ohne Singstimme und Schulung vorgetragener Verse, anstatt sinnlos klappernder Vorträge sogenannter Komiker sollte von erzogenen und durchgebildeten Künstlern neue Kunst leichter und schwerer Art in knappen Szenen, in lyrischen Liedern zu einer großen Hörerschar sprechen. Otto Julius Bierbaum ließ im Inselverlag zu Leipzig ein Bändchen Brettllieder, leider mit der Oberaufschrift »Deutsche Chansons«, erscheinen und vereinte darin Liliencron und Dehmel, Falke und Holz, Frank Wedekind und sich selbst mit drei jüngeren Lyrikern, Ludwig Finckh, Alfred Walter Heymel und Rudolf Alexander Schröder. Von Liliencron enthielt die Sammlung vierzehn Gedichte, darunter die »Schönen Junitage«, »Zwei Meilen Trab«, »Mit der Pinasse«, »Nach dem Ball«, »Hans der Schwärmer«, »Ich liebe dich« und »Die Musik kommt«.

Wolzogens kleine Bühne ward in der Tat eröffnet, zuerst als Gelegenheitsdarbietung bei einem Berliner Fest, dann in einem kleinen Theater am Alexanderplatz, und durch sie ward Liliencron mit einem Schlag ein berühmter, ein volkstümlicher Mann. Was den vier Bänden seiner Gedichte und der reichen Auswahl, was seinen Novellen, Romanen und Dramen nicht gelungen war, brachte ein einziges Lied zuwege. Nach Johannes Brahms hatten Hans Pfitzner und Max Reger, Richard Strauß und Eugen d'Albert und viele, viele andere Liliencronsche Lieder vertont – erst die leichte Weise, die Oskar Straus für »Die Musik kommt« fand, schmeichelte sich den Ohren ein und eroberte das Alter wie die Jugend. Als der Sänger Koppel zum erstenmal das Lied vorgetragen hatte, als es an jedem Abend immer wieder verlangt wurde, ward es windschnell bekannt, ringsumher gesungen, ging sogar auf die Walzen der Leiermänner über und ward durch die Gastspiele des Brettls überall hin getragen – Liliencron selbst hörte es in Hamburg zum erstenmal bei Wolzogens Gastspiel im Zentralhallentheater am 20. April 1901. Die Weise gab das Anschwellen und Abschwellen der herannahenden und vorbeiziehenden Musik, die Strammheit des Hauptmanns, den Takttritt der Grenadiere, das lose Genecke der kleinen Mädchen liebenswürdig wieder, und so war Liliencron auf den Schwingen eines seiner soldatischen Gedichte auf einmal in eine weitere Welt hinausgetragen worden, als sie sich ihm je vorher geöffnet hatte.

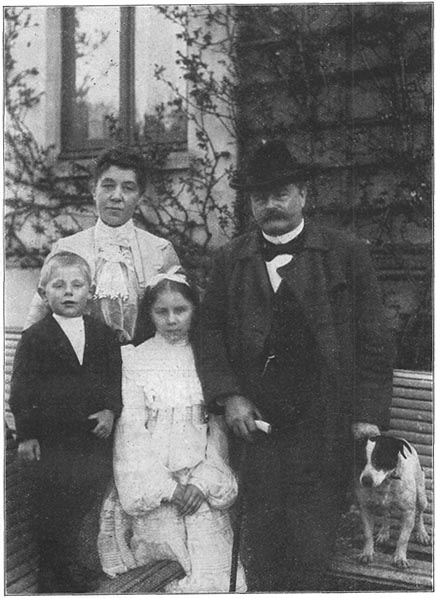

Liliencron in Alt-Rahlstedt, 1904

Gerade in jenen Tagen war er ja in sein Alt-Rahlstedter Heim gezogen. Alt-Rahlstedt liegt an der alten Straße von Hamburg nach 407 Lübeck. Wenn man die schöne, stille Stadt Wandsbeck, in der sich Liliencron allmonatlich sein Ruhegehalt abzuholen hatte, mit ihren alten, hohen Bäumen durchschritten hat, wandert man auf der Kunststraße weiter, und die letzten Ausläufer der Stadt des Matthias Claudius gehen alsbald in die Häuser des langgestreckten Dorfes Tonndorf-Lohe über, das sich bis nahe an Alt-Rahlstedt heran erstreckt. Die Lübecker Bahn durchfährt die sechs Kilometer lange Strecke von Alt-Rahlstedt nach Wandsbeck in zehn Minuten, und in weiteren acht Minuten ist der Hamburger Hauptbahnhof zu erreichen. Alt-Rahlstedt zerfällt deutlich in zwei Teile, den alten Kern mit der schlichten Kirche, dem Pfarrhaus, der Schule und ein paar Bauernhäusern, und die neue Siedelung mit ihren vielen, zumeist durch ihre Bauweise wenig auffälligen, herkömmlichen Landhäusern. Ein Gehölz spendet Schatten in der sonst baumlosen, flachen, sich weit hinziehenden Ebene. Neu-Rahlstedt, Meiendorf, Oldenfelde schließen sich Alt-Rahlstedt unmittelbar an, alle von Hamburgern bewohnt, die Beruf und Geschäft täglich in die Großstadt hineinführen; eine elektrische Straßenbahn verbindet Alt-Rahlstedt mit den schönen Hamburger Walddörfern Volksdorf und Wohldorf.

Liliencron mit seinem Hunde Pico vor dem zweiten Alt-Rahlstedter Haus

Liliencron bezog zuerst ein Haus in der Lindenstraße nördlich der Bahn, später siedelte er auf die südliche Seite über, in die Bahnhofstraße, und wohnte zuerst dem Bahnhof fast genau gegenüber, dann, in einem etwas größeren Hause, näher der Kirche, immerhin nur etwa drei Minuten von der Bahnstelle entfernt. Liliencrons Wunsch, aufs »ganze« Land zu ziehen, war so freilich doch nicht voll erfüllt worden; denn Alt-Rahlstedt trägt überwiegend, von dem kleinen Stück um die Kirche am Rahleflüßchen abgesehn, das Antlitz eines großstädtischen Vororts; Liliencron hat sich jahrelang mit dem Plan getragen, einen Roman »Der Vorort« zu schreiben, nicht in dem Sinne, wie Clara Viebig den Übergang Tempelhofs an die Großstadt Berlin dargestellt hat, sondern in dem andern, zu zeigen, welche oft merkwürdigen menschlichen Bestandteile der Großstadt in einen solchen einfachen Vorort verschlagen werden, und wie das Leben an einer solchen Stelle ein Mittelding zwischen kleinstädtischem Beieinander und großstädtischem Durcheinander bietet. Verkehr im Ort unterhielt Liliencron nicht viel; er fand ein paar alte Kriegskameraden, die in ihm vor allem den tapfern Ritter des Eisernen Kreuzes verehrten, diesen oder jenen freundlichen Nachbar, fand auch in dem Probst Chalybäus einen etwas jüngeren Schulgenossen von der Kieler Gelehrtenschule; er verkehrte mit der Schulvorsteherin Fräulein Schultze, der die heranwachsenden 408 Kinder für die ersten Jahre anvertraut wurden, und mit dem Lichtbildner Creutz, dem wir einige gute Aufnahmen des Dichters danken. Zur Hamburger Gesellschaft unterhielt Liliencron auch jetzt, da sein Stern stieg, keine Beziehungen. Sie suchte ihn nicht, wie denn nach Alfred Lichtwarks Feststellung der Schriftsteller in der Hamburger Gesellschaft kein regelmäßiger Gast ist. Aber er kam ab und zu in dieses oder jenes Haus: zu dem Richter Gustav Schiefler, der zugleich ein namhafter Kunstgelehrter und Kunstkenner ist, zu dem Werftbesitzer Julius Cäsar Stülcken, der als niederdeutscher Dramatiker unter dem Namen Peter Werth bekannt geworden ist, zu dem Rechtsanwalt und Reichstagsabgeordneten Siegfried Heckscher, der gleichfalls mehrere Dramen auf die Bühne brachte, zu Frau Bertha Pogson, einer Übersetzerin englischer Bühnenstücke, zu dem Hauptmann Bruno von Germar, der gerade in jenen Jahren als Balladendichter auftrat, zu lauter Menschen also, die zur Kunst nahe Beziehung hatten. Der junge Lyriker Kurt Piper, der Liliencron in seiner Heimatstadt Altona nahegekommen war, und ein anderer junger Dichter, Günther Pogge, traten jetzt lebhafter in Liliencrons Kreis, und ich selbst und mein Haus haben sich seit 1901 seiner Freundschaft erfreuen dürfen. Der Lichtbildner Rudolf Dührkoop und seine künstlerisch begabte Tochter und Mitarbeiterin Minya Diéz-Dührkoop empfingen den Dichter nicht nur in ihrer Werkstatt, aus der eine Reihe meisterlicher Bilder Liliencrons und der Seinen hervorgingen, sondern auch in ihrem Hause. Der Vortragsmeister Adolph Tormin, der in Wandsbeck wohnte, stand in lebhaftem Verkehr mit dem Dichter und wirkte auch in den Kreisen der Hamburger Gesellschaft für seine Kunst. Der Verkehr mit Gustav Falke lockerte sich, seitdem dieser in den von Alt-Rahlstedt weitab liegenden Hamburger Vorort Großborstel gezogen war, ohne daß die innere Herzlichkeit der Freundschaft abgenommen hätte, und auch mit Loewenberg und dem über Altona hinaus nach Groß-Flottbeck verschlagenen Otto Ernst kam Liliencron jetzt nicht mehr so häufig zusammen. Dafür war der nächste Freund unter allen, Richard Dehmel, mit seiner zweiten Gattin nach Blankenese gezogen, und Liliencron konnte den immer reger gewordenen brieflichen Austausch der letzten Jahre durch persönliches Beieinandersein in Hamburg, in Alt-Rahlstedt, am Elbstrand zu Blankenese und in Dehmels weit über den Strom schauender Wohnung ergänzen und vertiefen. Der Schulfreund Theodor Lembke ward Landgerichtsdirektor in Altona und knüpfte die durch lange Jahre unterbrochenen Beziehungen herzlich wieder an. 409

Liliencron und seine Tochter im Arbeitszimmer, 1904

Die Ruhe zur Arbeit, die Liliencron vordem überall besessen hatte, mußte er sich jetzt manchmal erst erkämpfen. Die feine und stille Frau, die er heimgeführt hatte, barg ihm im Hause »liebesstill und liebessicher« Ruhe und Frieden; er fühlte mit Gewißheit, daß sie »der Segen seines Lebens« war im Großen und Kleinen. Sie wußte alles Störende fernzuhalten, zumal seitdem Liliencron in der letzten Wohnung sich oben zwei eigne Zimmer geschaffen hatte, in die sich das Leben des häuslichen Tages nicht zu verirren brauchte. Da war das lange, schmale Arbeitszimmer, dessen zwei Fenster über den Garten hinweg auf die alte Lübecker Landstraße und die nach dem Mitbürger benannte Liliencronstraße schauten. An der einen Längswand stand der Schreibtisch, nun ein eigener mit Pfretschners Jung-Bismarck in der Ecke, an der andern das Sofa mit dem runden, stets unbedeckten Mahagonitisch davor und eine kleine Kommode, an der den Fenstern gegenüberliegenden Mauer zwei schöne, schmale Empirespiegel, die einst des Dichters Eltern gehört hatten und die er zufällig bei einem Althändler wiederfand und aufkaufte. Auch die neuen Möbel fügten sich diesem strengen und doch gefälligen Mahagonistil vollkommen ein. Der Hauptschmuck des Raums aber waren die Bilder – ich machte mir einmal das Vergnügen, sie in Liliencrons Gegenwart zu zählen: es waren genau hundertundfünfzig. In der Mitte über dem Schreibtisch hing stets jenes einst von Klinger geschenkte Blatt: Die tote Mutter, darunter die Herzogin von Sutherland, darüber eine Widmung Hans Thomas: Der Ritter. Um sie herum verteilten sich Bilder der Eltern, der kleinen Schwester, der Gattin, der Kinder in verschiedenen Lebensaltern, ein kleines Soldatenbild von Liliencron selbst, zwei Schattenrisse Napoleons, die Totenmaske Friedrichs des Großen in einem kleinen Stich, Königin Luise von Kügelgen, ein kleiner Abguß von Kruses Nietzsche-Büste, Klingers schädelstampfender Tod, ein Bismarckbild, noch ein oder das andere Blatt von Thoma, ein großes Lichtbild des Arbeitszimmers von der Palmaille und dann rings umhergestreut die Bilder der Dichter, die er liebte: Dante, Goethe, Byron, Kleist, Eichendorff, Storm, die Totenmaske Napoleons in einem Gipsabguß, Goethes Büste nach Rauch, noch einmal Nietzsche, ein Lichtbild von Hugo Wolf, und dann die Freunde aus der Gegenwart: Dehmel, Falke, Fuhrmann, Tormin und mancher andere. Dieses bunte Vielerlei aber war harmonisch zusammengestellt und wirkte nicht verwirrend, sondern einheitlich und persönlich. Durch die Tapetentür zwischen den Spiegeln betrat Liliencron sein Schlafzimmer, wo stets der Säbel am Kopfende des Bettes lehnte; über dem Lager hingen 410 ausschließlich Soldatenbilder aus früheren Zeiten. In der Ecke beim Fenster stand ein sorgfältig geordnetes Pfeifenbrett, obwohl Liliencron in dieser Zeit nur noch Zigarren rauchte. Totenmasken (Goethe, Friedrich, Beethoven) schmückten auch diesen Raum, Lenbachs Bild des alten Kaisers kam hinzu, und den Schrank bekrönte Houdons farbige Büste Voltaires. Den Aufgang zu diesen Stuben begleiteten gleichmäßig gerahmte Jagdstiche Riedingers, und in den Wohnzimmern unten fanden sich an allen Wänden Photogravüren Böcklinscher, Thomascher, Klingerscher Werke.

Liliencron und sein Söhnchen im Garten, 1904

Unerwartete Besucher hielt neben der Sorge der Hausfrau wohl ein Schild fern: »Ich arbeite und bin nicht zu sprechen.« Ja, gelegentlich bekam das Dienstmädchen den Auftrag, wenn es gar zu arg wurde, zu sagen: »Der Herr Baron ist soeben gestorben.« Die Post aber war nicht abzuwehren, und so brachte sie denn mit jedem Gang eine von Jahr zu Jahr steigende Menge von Briefen, Büchern, Handschriften ins Haus. Der einst so schmerzlich erklungene Stoßseufzer:

Niemand hat mir dankend je die Hand gegeben

Für ein gut Gedicht, das mir gelungen wäre –

hatte jetzt keine Statt mehr – der Dank kam, aber mit dem Dank auch Bitten ohne Zahl. Und Liliencron versuchte schließlich, der hereinstürmenden Flut durch gedruckte Antworten zu wehren:

»Euer Wohlgeboren zur Nachricht, daß ich wegen ewigen Besuchs, ewiger Einladungen, ewiger Störung, wegen schwerster Überlastung mit Korrespondenz, Manuskript- und Büchersendungen, wegen Anfragen, Rundfragen, Wohltätigkeitsanliegen, wegen Bestürmung mit Aufrufen, Depeschen, zahlreichen Bitten und Gesuchen jeder Art, z. B. um Prologe, Epiloge, Hochzeitskarmina, Grabsprüche, Festgedichte, Stammbuchverse, Autographen usw. usw. völlig außerstande bin, auf jede Einsendung, Zuschrift und dergleichen zu antworten. Erlauben Sie mir gütigst, Ihnen in dieser Form meinen tief empfundenen Dank auszusprechen.

Alt-Rahlstedt, Datum des Poststempels.

Detlev Baron Liliencron.«

Freilich fügte die höfliche Hand oft genug dem gedruckten Wort noch eine Zeile, ein Wort, einen Gruß hinzu. Denn so sehr diese Fülle von Zusendungen mit oft recht unbesorgten Zumutungen, insbesondre 411 dem Wunsch der Prüfung schlecht geschriebener, umfangreicher Werke, den Dichter auch bedrängte: der so sich äußernde Zusammenhang mit der Welt war ihm auch Freude und Bedürfnis. Nach all den Jahren ohne Widerhall war ihm diese Welle von Verehrung, Vertrauen und manchmal gewiß auch Unverschämtheit doch auch eine Vergeltung für frühere äußere Einsamkeit. Sooft er darüber stöhnte und klagte, – seine verfeinerte Herzensgüte, seine entgegenkommende Liebenswürdigkeit, die einst schon die jungen Fahnenjunker bestrickt hatten, freuten sich auch an diesen späten, aber doch nicht zu späten Zeichen einer immer wachsenden Volkstümlichkeit.

Liliencron mit Baronin Anna und den Kindern im Alt-Rahlstedter Garten, 1904

Daß diese ihre Bitternisse hatte, erfuhr Liliencron freilich durch das Überbrettl selbst, das einige seiner Dichtungen zu weiter Wirkung gebracht hatte. Der Gedanke Ernsts von Wolzogen war glücklich und gut gewesen – seine industrielle Ausbeutung schlug dem Erfinder selbst das Werk aus der Hand und riß es zu raschem Versinken in den Abgrund. Das Gebiet dieser Kleinkunst war eng begrenzt. Es gab nicht allzu viel Lyriker, deren Werke sich für die kleine Bühne eigneten, wenn man auch gelegentlich bis zu Paul Fleming und Matthias Claudius zurückgriff; es gab nicht allzuviel dramatische Szenen, die man darstellen konnte, wollte man nicht die Höhenlage des Ganzen unrettbar verlassen. Der Erfolg aber zog die Nachahmer an, und so entstand Überbrettl nach Überbrettl unter den verschiedensten Bezeichnungen; hatte Oskar Straus Liliencrons »Die Musik kommt« und Bierbaums »Lustigen Ehemann« vertont, so mußte nun ein anderer dasselbe tun, sprach man auf der einen Bühne die Gedichte Liliencrons und Falkes, so stieg man auf der andern alsbald weit hinab, und schließlich verwandelten sich die alten Varietés in Überbrettl mit richtigem »Conférencier«, und in ganz kurzer Zeit war ein hübscher Einfall verpöbelt und verdorben. Liliencron selbst mußte das erfahren. Unternehmende Geschäftsmänner hatten wohl gemerkt, daß in der Freiherrnschaft Ernst von Wolzogens ein wesentlicher Grund der Lockung des bürgerlichen Publikums lag. Und so häuften sich vom Frühjahr 1901 die Anträge an Liliencron, selbst die Leitung eines solchen Brettls zu übernehmen, wobei natürlich sein Name weitaus mehr in Frage kam, als seine Tätigkeit. Die großen Summen, die man ihm bot, lockten schließlich doch; der Dichter hatte für Frau und Kinder zu sorgen, und man machte ihm so günstige Bedingungen, daß er endlich klein beigab und im Sommer 1901 abschloß. Das Unternehmen ging unter seinem Namen als »Detlev von Liliencrons Buntes Brettl«. Er selbst brauchte nicht vorzulesen, überhaupt, solange 412 die Bühne in Berlin spielte, nur gelegentlich zu erscheinen; und ihm war dafür ein verhältnismäßig hohes Honorar zugesagt worden. Zähneknirschend ertrug er um des Lohnes willen die Herumzerrung seines Namens an allen Anschlagsäulen und das greuliche Lichtbild, auf dem er am Schluß jeder Vorstellung (er hatte vorher nicht darum gewußt und konnte es sich nicht verbitten) den Zuschauern ein »Auf Wiedersehen« zuwinkte. Der Reiz, seine Lieder von der graziösen Bozena Bradsky vortragen zu hören, konnte die drückende Qual des ganzen Erlebnisses nicht aufheben. Und der Beifall, den sein Gedicht »Die Mörderin« fand, das er für die Schauspielerin Liane Leischner schrieb, war Liliencron keine Freude. Schlimm aber ward es erst, als er, infolge einer übersehenen Vertragsbestimmung, zu Ende des Jahres mit dem Theater, »meinem Zirkus«, umherreisen mußte, sobald dieses Berlin verließ. In sehr fragwürdigen Räumen, rheinauf, rheinab, selbst in der Weihnachtszeit, mußte er mit seinen Künstlern Einkehr halten, an jedem Abend einige Minuten vortragen und die ganze Trostlosigkeit eines solchen Betriebes im Umherziehen erdulden. »Demütigungen über Demütigungen! Aber ich beiße die Zähne zusammen, weil ichs für meine Familie tue, mit der ich unendlich glücklich lebe.« Selbstverständlich sank auch die Höhe der Darbietungen immer mehr, zumal da dem Unternehmer das Geld ausging, so daß Liliencron von den vereinbarten großen Summen nur einen bescheidenen Teil empfangen hatte, als dies Leben im Frühjahr 1902 endlich aufhörte. Er selbst blieb, Beteiligte und Unbeteiligte haben es geschildert, auch in dieser Umgebung immer der vornehme Mann. Auch durch diese Bitternis war er hindurchgegangen und aufrecht und frei geblieben; wie er allmählich aber doch seinen Platz erkämpft hatte, zeigte die richtige Auffassung, die man allgemein in Deutschland von seiner Verquickung mit dem Brettl hatte. Jeder wußte, warum Liliencron das tat, und als die ganze Brettlbewegung ruhmlos zugrunde ging, blieb sein Name unangerührt, seine Persönlichkeit unangetastet.

Gartenweg und Vorderansicht vom dritten Alt-Rahlstedter Haus

Im Jahre 1903 feierte Gustav Falke seinen fünfzigsten Geburtstag. Bei dem Fest, das die Literarische Gesellschaft ihm gab, saß auch Liliencron mit am Tisch, und es war ein ergreifender Augenblick, als Gustav Falke nach der ihn feiernden Rede Otto Ernsts aufstand und, Rührung in den Augen und in der Stimme, sein Glas auf den großen Freund erhob, auf »unsern lyrischen Primus«.

Der hamburgische Staat setzte Gustav Falke ein jährliches Ehrengehalt aus, und Liliencron freute sich dessen, daß der Freund auch in 413 diesem Sinne »es erreicht« habe. Ganz unerwartet kam ihm im Juli des Jahres die Kunde, daß der Kaiser ihm ein Gnadengehalt von zweitausend Mark zunächst auf fünf Jahre bewilligt habe. Es war das erstemal, daß Kaiser Wilhelm der Zweite einen Dichter in dieser Weise ehrte – die Anregung soll Graf Kuno Moltke, der Komponist des »Kurfürstlichen Reitermarsches«, gegeben haben; aber bei der Selbständigkeit des Kaisers in seinen Entschließungen ist darauf wenig Gewicht zu legen, und die Anerkennung Liliencrons durch seinen obersten Kriegsherrn hat doch eine weit größere Bedeutung als die, dem immer noch schwer Ringenden die Lebenslage zu erleichtern und sehr weite Kreise kräftig auf den Dichter hinzuweisen. Kaiser Wilhelm hat zu der deutschen Dichtung seiner Zeit nie ein nahes Verhältnis gewinnen können; das junge Geschlecht wandte sich einst, Förderung heischend, an ihn, von dem es mit Recht eine neue Zeit deutschen Lebens mit neuen Zielen erwartete – war doch die junge Bewegung in ihren ersten Jahren gerade auch von starken nationalen Antrieben getragen. Freilich schlug der soziale Beweggrund alsbald sehr viel stärker durch – aber auch hierin begegnete die junge Dichtung ja durchaus dem Kaiser, der durch die Februarerlasse des Jahres 1890 bekannte, wie verfeinert sein soziales Gewissen, wie ernst sein Wille zur Wandlung der Zustände in der lohnarbeitenden Bevölkerung waren. Eine wirkliche Fühlung aber zwischen dem Kaiser und dieser Kunst hat sich nie herstellen lassen – nicht weil der Kaiser der Dichtung lediglich die Aufgabe absichtsvoller Verherrlichung seines Hauses oder seiner Vorfahren zugeschrieben hätte; daß der Kaiser für große Kunst großen Sinn hat, beweist allein seine Liebe zu Hebbel, mit der er jahrelang fast allein stand. Aber er erblickte mit Recht in der neuen Kunst nichts von jenen völkischen Hochzielen, denen er, oft gehemmt, oft selbst abirrend, im tiefsten doch immer zäh weiterschreitend, sein Volk zuführen wollte. Der Kaiser der deutschen Flotte und des deutschen Imperialismus, der uns Wilhelm der Zweite vor allem geworden ist und ist, fand von diesen seinen Antrieben nichts in den Werken der gleichaltrigen und jüngeren Dichter. Sie blieben die Dichter der sozialistischen Periode Wilhelms des Zweiten – wofern sie nicht in einen unfruchtbaren neuromantischen, überindividualistischen Ästhetizismus einlenkten – in Liliencron aber lebte nicht nur der Ton der Bismarckschen Zeit, die er wie keiner verkörperte und darstellte, sondern auch das immer größer werdende Leben des neuwilhelmischen Zeitalters fand sich in ihm sicher und groß gespiegelt; der Dichter des Blitzzugs und des Schlachtschiffs wäre, wenn es ihm zu erleben beschieden gewesen, auch noch 414 der Dichter des Luftkreuzers und des Fliegers geworden. Das traf den Kaiser da, wo sein Gefühl stets am stärksten erwiderte; und mochte dem Dichter, wie Liliencron, auch hier wie so oft übertreibend, empfand, der Mangel positiver Gläubigkeit im fromm-evangelischen Sinne des Kaisers den Zugang zu dem Herzen des Herrschers verstellen – die echte, deutsche und im höchsten Sinn zeitgemäße Größe des Kämpfers von 1866 und 1870 hatte den Einlaß zu dem »deutschen Großkronenträger« gefunden.

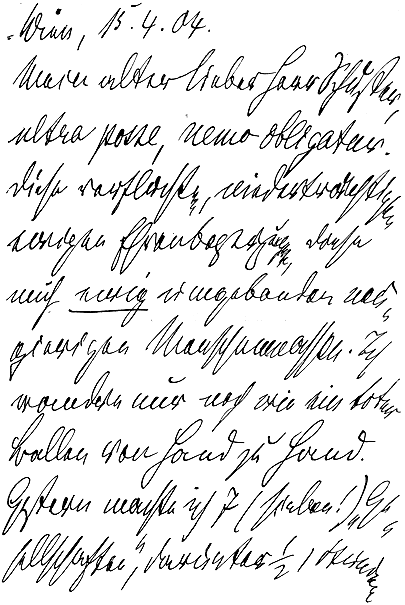

Brief an Richard Schuster, Wien, 1904

Der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten. Im Jahre 1904 erschien der Roman »Erstklassige Menschen« von dem Freiherrn von Schlicht, eine angebliche Schilderung des Adelshochmuts und des sittlichen Niedergangs im deutschen Offizierkorps. Liliencron hatte die sich häufenden militärischen Tendenzromane der letzten Jahre aufmerksam verfolgt. Er hatte Franz Adam Beyerleins 1903 erschienenes Werk »Jena oder Sedan« gelobt, weil er den ehrlichen Grundton heraus empfand, mit dem hier ein Freund unseres Heeres ihm einen vielleicht nicht immer richtigen Spiegel vorhielt, er hatte die echte Zeichnung der Unteroffiziersgestalten gerühmt, und der gute Wille des Ganzen war ihm lieb. Bei Schlichts Werk lag die Sache anders. Irgendein künstlerischer Wert war dem flüchtig, ja, nachlässig geschriebenen Buch, dessen Titel schon Liliencron »ordinär und papieren« fand, nicht beizumessen. Als Liliencron von dem Berliner Landgericht 1 als Sachverständiger in der Anklage gegen Schlicht wegen öffentlicher Beleidigung des deutschen Offizierkorps vorgeladen war, las er mit größter Aufmerksamkeit das Buch noch einmal und gab dann sachlich und sicher sein Urteil. Er behauptete, daß es ein Regiment, in dem man dem einzigen bürgerlichen Offizier so niedrig begegne, überhaupt nicht gäbe. »Es ist nicht wahr, daß ein unadeliger Offizier so empfangen und behandelt wird wie der Held des Romans, der bürgerliche Leutnant Winkler. Es gibt, ob adelig oder nicht, nur ein Wort im ganzen deutschen Offizierkorps, und das heißt: Mein Kamerad.« Er wies scharf die durch und durch verbogene Zeichnung unserer Offiziere zurück, unter denen es selbstverständlich auch, wie überall, Schuldige gäbe, von deren wirklichem Wesen aber das Buch nur ein Zerrbild enthalte. Nicht nur der Stolz auf die einst getragene Waffe kam in diesem Gutachten zum Ausdruck, sondern auch das Wahrheits- und Gerechtigkeitsgefühl des Dichters, der nicht nur als Offizier, sondern auch als Schriftsteller gar nicht anders konnte, als dies Werk eines adeligen Kameraden, noch dazu eines holsteinischen Landsmanns (Schlicht ist ein Graf Baudissin) herb zu verurteilen. Es war nicht 415 zu verwundern, daß diese mutige und unbekümmerte Aussprache Liliencron schwere Angriffe eintrug. Die demokratische Presse, die ihn sonst in den letzten Jahren endlich trotz seinem immer prunklos betonten Offiziersstandpunkt gut behandelt hatte, fuhr schweres Geschütz gegen ihn auf. Das wenigste war noch, daß man ihm Befangenheit vorwarf, weil er eben ehemaliger Offizier war: Oskar Blumenthal verstieg sich dazu, ihn als Henker darzustellen, der seines Henkeramts mit so viel Eleganz gewaltet, wie der Scharfrichter Deibler in Paris, »der seine Exekutionen im Frack und mit weißer Krawatte vornimmt,« und er fand: »In der Gefolgschaft des Staatsanwaltes gewann Liliencrons Gutachten einen denunziatorischen Beigeschmack.«

Näher und näher rückte der 3. Juni 1904, der sechzigste Geburtstag. Liliencron hatte Angst vor diesem Tag – oft sprach er es schriftlich und mündlich aus. Ihn drückte der Gedanke, als »alt« gestempelt zu werden, ihn drückte die Furcht vor den vielen Feierlichkeiten, die der Tag mit sich bringen würde. Am 26. April veranstaltete die Literarische Gesellschaft eine Vorfeier. Den großen, zweitausend Menschen fassenden Saal des Conventgartens füllte lange vor Beginn der Veranstaltung bis aufs letzte Fleckchen eine festlich gestimmte Menge, auch der präsidierende Bürgermeister Hamburgs fehlte nicht. Jakob Loewenberg hielt in warmen, aus bewegtem Herzen kommenden Worten die Festrede, und er begann sie mit der Schlußstrophe des Gedichts »Des großen Kurfürsten Reitermarsch«:

Mein Lieblingslied: Wilhelmus von Nassauen.

Dann folgt der schönste Reitermarsch der Welt,

Des großen Kurfürsten. Ihr könnt mir trauen:

Er siegt bis übers höchste Sternenzelt,

Er jubelt mir ins Herz beim letzten Grauen –

Nun sinkt mein Schwert ins reiche Blütenfeld.

Doch eh mein Sarg die Erde noch erreicht,

Brüll ich empor, daß alles rings erbleicht:

Hurra das Leben!

Ottilie Metzger sang mit schöner Stimme und warmer Empfindung eine Reihe Liliencronscher Lieder, und Otto Ernst trug meisterlich eine Reihe ernster und leichter Gedichte Liliencrons vor, den der begeisterte Zuruf der Hörer immer wieder auf die Bretter rief. Dann vereinigten sich einige hundert Männer und Frauen zu einem Festmahl im Hamburger Hof, und hier stieg der fröhliche Jubel, der bedrückende 416 Feierlichkeit nicht aufkommen ließ, zum Gipfel, als Gustav Falkes für den Tag gedichtetes Festlied erscholl:

Liliencron, der edle Ritter,

Fegte wie ein Lenzgewitter

Durch die teutsche Litratur.

Onkel, Tante, tieferschrocken,

Zerrten zitternd alle Glocken:

Herr, schütz unsre fromme Flur!

Blitz und Donner! Welch Geknatter!

Eingeschlagen hats, Gevatter,

Und die alte Scheune brennt.

Seht den roten Hahn, da steht er

Auf dem Strohdach, höhnisch kräht er

Kikeriki! Potz Element!

— — — — — — — — —

Also brach der edle Ritter

Feurig wie ein Lenzgewitter

In die teutsche Lyrik ein.

Wie das blitzte, wie das krachte,

Wie das jauchzte, wie das lachte:

Kinder, nur nicht ängstlich sein!

Doch man stand in Furcht verloren,

Spitzte lang und längste Ohren:

Hannchen, welch ein frecher Ton!

Aber bald fiel man im Kreise

Trunken in die neue Weise

Ein: Viktoria! Liliencron!

— — — — — — — — —

Seine Kriegs- und Heldentaten

Sind ihm baß zum Ruhm geraten,

Kühn für Kaiser und für Reich.

Doch im Donner der Kanonen,

Von Germaniens Baronen,

Tuts ihm jeder Junker gleich.

Aber wo die Lieder schmettern,

In Apollos Flammenwettern,

Blitzgleich stürmt er da voran. 417

Wer sich da mit ihm will messen,

Raus die Leier! Abgesessen!

Kling und Klang! Da liegt der Mann.

Liliencron, du edler Ritter,

Flammend wie ein Lenzgewitter

Brachst du in die Lyrik ein

Und erquicktest unsre Auen.

Deutschlands Männer, Deutschlands Frauen,

Aller Herzen, sie sind dein!

Liliencron dankte für alle Liebe und für die Ernennung zum Ehrenmitglied wie immer nur mit einem Satz; Nietzsches Wort,

Wer viel einst zu verkünden hat,

Schweigt viel in sich hinein –

galt für Liliencrons Wesen ganz besonders, wenn er sich in großer Gesellschaft befand.

Auch in Berlin fanden mehrere volkstümliche Feiern statt.

Der Schrift Oppenheimers folgten in diesen Wochen ein Büchlein von Paul Remer und eins von Hans Benzmann, das vornehmlich dem Lyriker Liliencron galt und zahlreiche Proben aus seinen Dichtungen brachte. Remer und Benzmann ergänzten die feine Studie, die der später so früh verstorbene Lyriker Gustav Kühl (1869–1906) schon im Jahre 1902 Liliencron gewidmet hatte.

Der Österreicher Adolf Donath vereinigte eine Anzahl österreichischer Dichter zu einem Widmungsbande an Liliencron. Nicht weniger als achtundachtzig Dichter hatten sich hier zusammengefunden. An der Spitze stand die ältere Generation: Ferdinand von Saar, Marie von Ebner-Eschenbach mit einer ergreifenden Studie, Peter Rosegger, Stephan Milow, und dann folgten die jüngeren alle, so verschieden an Art und Kunst sie sein mochten: Neurealisten und Neuromantiker, Deutschnationale und Zionisten, Kinder aller Länder des Doppelstaats betonten durch die Hergabe kleinerer und größerer Dichtungen noch einmal die Verehrung, die Liliencron im Frühling des Jahres bei einer Vortragsreise durch Österreich entgegenflog. Am 10. April 1904 konnte Donath Liliencron in Wien das Buch überreichen.

Der Jenaer Fritz Böckel erbat von einer ganzen Anzahl deutscher Schriftsteller Äußerungen über Liliencron. Nicht alles, was er in sein 418 Buch hineinbrachte, hatte gleichen Wert, ja, einzelnes verstimmte Liliencron, während manches dankbare Bekenntnis, wie das Georgs von Ompteda zu dem einstigen Kameraden, wie die kurzen Zurufe von Arno Holz und Emil Schoenaich-Carolath, ihn aufs wärmste berührten.

So häufte sich schon vor dem Tag selbst eine Fülle von Gaben. Gewiß sprach Liliencron dann wohl einmal unwirsch von Geburtstagsschwindel und ließ den »Geheimen Stoßseufzer eines Angefeierten« ertönen:

Ach, wenn ich doch ein Schafhirt wär

Und niemand mich auf Erden kennte!

Dann käme keine Seele her,

Weil niemand meinen Namen nennte.

Ich sähe meinen Schafen zu,

Den Schafen, diesen Philosophen,

Und dehnte mich in guter Ruh

Fernab von Jubiläumsstrophen.

Des Mittags brächte Essen mir

Vom Dorfe her die schlanke Lene.

Champagner wär mein braunes Bier,

Mein Bauernmädchen wär Athene.

Ist abends in den Pferch gesperrt

Das Blökvieh, sängen Nachtigallen,

Dann ließen wir uns das Konzert,

Ich und die Lene, gern gefallen.

Und morgens früh, bei Tag und Tau,

Wenn sich die Gräser wieder heben:

Ich blickte frisch ins Himmelsblau

Und priese still mein bißchen Leben.

Ach, wenn ich doch ein Schafhirt wär,

Und niemand mich auf Erden kennte!

Dann käme keine Seele her,

Weil niemand meinen Namen nennte. 419

Als ich Liliencron zwei Tage vor dem Fest in Alt-Rahlstedt aufsuchen mußte, fand ich ihn nicht daheim; er hatte sich fortgemacht, und ich traf ihn in einem abgelegenen Wirtshaus an der Heerstraße ganz einsam dasitzen; ab und zu warf er einen Groschen ins »fürchterliche, selbstspielende Klavier« und ließ sich seinen geliebten Kurfürstlichen Reitermarsch auf diese Weise vorspielen. Er war durch und durch voll Unruhe, voll nervöser Spannung. Um so gefaßter und ruhiger erschien er an dem Tage selbst. Es war ein strahlend heller, heiterer Sommertag. Der ganze Ort Alt-Rahlstedt hatte geflaggt, lange Gewinde farbiger Fähnchen grüßten schon am Bahnhof; als ich hinausfuhr, saßen in meinem Abteil zwei einfache junge Leute, die nach Lübeck weiterreisten. Beim Anblick des Dorfes mit den wehenden Wimpeln sagte der eine zum andern: »Ach, das ist für Liliencron. Der Mann hats verdient«, und die schlichte Anerkennung und Liebe, die in solchen Worten lag, äußerte sich an diesem Tage noch vielfach. Ununterbrochen ging der Strom der Glückwünschenden durch Haus und Garten. Die alten Kriegsteilnehmer kamen, geschmückt mit den Ehrenzeichen, deren schlichtestes, das Eiserne Kreuz, Liliencron selbst an diesem Tage nach langer Zeit wieder im Knopfloch trug. Die Schulkinder des Orts brachten Blumen, der Landrat fuhr vor, um die Glückwünsche des Kreises zu überbringen, Geschenke von fern und nah trafen ein, und ein Kranz von Kornähren, von Lorbeerblättern umwunden, erfreute Liliencron besonders. Die Post konnte den Zustrom der Drahtungen nicht bewältigen und sandte stündlich durch besondern Boten von Hamburg her die Depeschen hinaus, unter denen sich auch eine Huldigung des Reichskanzlers Bernhard von Bülow befand. Alle Zeitungen, auch viele des Auslands bis nach Südamerika hin, brachten des Dichters Bild und Aufsätze über ihn, Gedichte von ihm. Im Hamburgischen Correspondenten machte Hans Ferdinand Gerhard Sünden seiner Vorgänger gut, indem er eine große Liliencronnummer herausgab, an der Hamburger und schleswig-holsteinische Dichter und Schriftsteller mitgearbeitet hatten. Das gleiche tat die Bremer Zeitschrift Niedersachsen, für die Iven Kruse den Leitaufsatz schrieb, und in der Gustav Falke noch ein zweitesmal dem Freunde huldigte.

Sechzig Jahre! Ein junger Mann!

Sag, wann fängt dein Alter an?

Hast noch immer ein Gesicht

So kühn und frisch, wie dein erstes Gedicht. 420

Dein erstes Gedicht. Wie heißt es doch gleich?

Unter flatternden Fahnen für Kaiser und Reich!

Dein zweites – dein zweites? – Komm Mädel mir nicht

Auf die Stube. Ach ja! Ein köstlich Gedicht!

Das dritte – ein holder Heimatlaut!

Das vierte wieder: Mein ist die Braut!

Das fünfte und sechste: Kampf! Gloria!

Not! Tod! Und so weiter. – Viktoria!

Viktoria! Reitermarsch! Fehrbellin!

Der große Kurfürst! Kanntest du ihn?

Nackt seh ich dich auf dem Pegasus,

Der zittert dir unterm Schenkelschluß.

Dein Auge blitzt. Deine Nüster bebt.

Wie sich dein Fuß im Bügel hebt –

Wohin? – Komm, laß uns zu Pfordte gehn,

Das Mädel kommt auch, so um halber zehn.

Sechzig Jahre? Den Taufschein her!

Alle Wetter, nicht weniger und nicht mehr.

Vierundvierzig, den dritten Juni in Kiel

Dies Knäblein uns vom Himmel fiel.

Und singst noch heute in einem Ton,

Als wärst du der Leutnant von Liliencron,

Und bist doch schon Hauptmann, bist General,

Der teutschen Lyrik Feldmarschall!

Sechzig Jahre? Noch zehn und noch zehn!

Als Achtziger seh ich dich vor mir stehn,

Und hast noch immer ein Gesicht

So kühn und frisch wie dein erstes Gedicht.

In der »Freistatt«, einem Münchener Blatt, fanden sich Richard Dehmel, Hanns von Gumppenberg und Georg Busse-Palma zusammen, der »Kladderadatsch« ließ dem Lorbeergekrönten, dem er fälschlich eine Glatze zuwies, durch eine hagere Muse einen adlergeschmückten Pokal reichen, im »Kunstwart« gedachte Ferdinand Avenarius des ersten 421 Eindrucks der »Adjutantenritte« und brachte seinen Lesern eine große Anzahl Liliencronscher Gedichte, und die »Jugend« vereinigte Dichter und Zeichner zu Ehren des Sechzigjährigen. Sie zeigte wieder ein flottes Rötelbild Hans Oldes, das einst im »Pan« erschienen war, und gab Huldigungen einer ganzen Reihe von Poeten. Peter Rosegger wünschte klingendes Feuer ihm und uns, und Gerhart Hauptmann schrieb in das Heft:

Du hast mir den Becher oft gefüllt,

Und ich hab Gesundheit und Freude gesogen,

Aber mein Durst ist nie gestillt:

Bleibe, Winzer, uns weiter gewogen!

Und dir bleibe Dionysos hold,

Göttlicher! Guter! und segne die Reben,

Daß sie auch ferner ihr lauterstes Gold

Seinem lautersten Sohne geben.

Eine besondere wertvolle Gabe bot (in der Wiener »Zeit«) Alfred Lichtwark in wenigen Sätzen über Liliencrons Sprache:

»Wenn ich Liliencron lesen oder vortragen höre, ist es mir, als sähe ich vor meinen Augen das Wunder des dürren Stabes geschehen, der Blätter und Blüten treibt.

Das Hochdeutsch, das auf plattdeutschem Urboden gesprochen und geschrieben wird, ist ein verpflanzter Baum, der seit Luthers Tagen keine Wurzeln über den mitgebrachten Ballen in das neue Erdreich hinausgesendet und deshalb auch nur spärliche Blüten und Früchte von schwachem Duft und Wohlgeschmack erzeugt hat, während der Wald in Süd- und Mitteldeutschland, aus dem er stammt, von Geschlecht zu Geschlecht in kühnerem Wuchs und mit üppigerer Fruchtbarkeit emporstrebte. Nicht der ganze Baum der Sprache ist durch Luthers Bibel zu uns getragen. Die feinsten und die eigentlich arbeitenden Wurzeln sind im Boden der Heimat steckengeblieben. Keiner der sprachschaffenden Geister höchsten Ranges entstammt in den letzten Jahrhunderten dem ehemals niederdeutschen Sprachgebiet.

Auch noch bei Hebbel habe ich die Empfindung: arme plattdeutsche Seele, hättest du, statt in einer fremden Sprache, die du erst in der Schule gelernt hast, im unbekümmerten Idiom deines Stammes reden dürfen. 422

Wenn ich Liliencron lese, erwacht in mir eine Hoffnung, daß die erlernte Sprache, deren lautliche Entwicklung seit Luthers Tagen wir Niederdeutschen nicht einmal uns anzueignen, viel weniger aus eigner Kraft zu erzeugen vermocht haben, schließlich doch mit unserm Wesen verwachsen wird.«

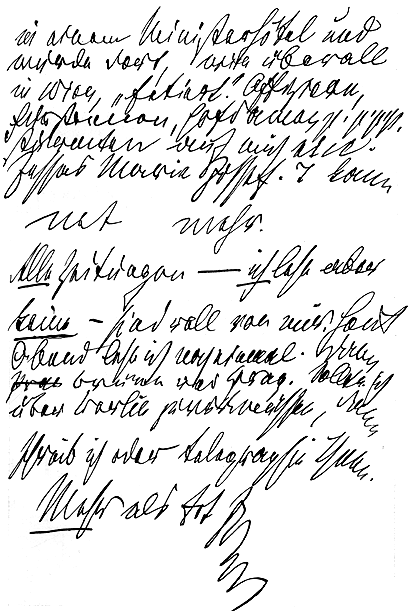

Der Nachmittag des 3. Juni brachte die Hamburger Freunde nach Alt-Rahlstedt – Richard Dehmel war der nächste Tag für ein stilles Beisammensein vorbehalten. Es gibt ein hübsches Bild aus einer hellen Stunde des Nachmittags. Da sitzt Liliencron, seine beiden Kinder links und rechts neben sich, im Garten vor dem Hause, hinter ihm steht die Baronin, und sitzend und stehend im Halbkreise findet man die Gäste des späteren Tages: Gustav Falke und seine Frau, Otto Ernst, Jakob Loewenberg, Maximilian Fuhrmann, Theodor Lembke, Léon Goldschmidt, Hans Ferdinand Gerhard, Adolph Tormin und ein paar andere, Damen und Herren, dazwischen halbwüchsige Schulkinder, die Freundinnen Abels. So behaglich, wie diese Runde ausschaut, ging der Tag zu Ende, und als wir um elf Uhr das Haus verließen, war die Bahnhofstraße von den Nachbarn hell beleuchtet.

60. Geburtstag

Sitzend: Falke, Liliencron, Frau Falke, Loewenberg, Ernst, Goldschmidt, Fuhrmann, Spiero, Tormin

Stehend: hinter Loewenberg die Baronin, mit dem Hut Lembke, dann Gerhard

Liliencron hatte die unaufdringliche Herzlichkeit der ganzen Feier doch wohl empfunden und sich manches freundschaftlichen Wortes, manches stillen Händedrucks, manches Feldblumenstraußes gefreut. Der Provinziallandtag von Schleswig-Holstein hatte ihm zu diesem Tage eine Ehrengabe von dreitausend Mark beschert, und in aller Stille erfolgte Sammlungen unter Freunden und Verehrern hatten diese Summe noch erheblich aufgehöht. Wenige Wochen nachher erschien ein literarisches Festblatt, das Liliencron besonders stolz machte: Der Allgemeine Deutsche Sprachverein veröffentlichte in seinen wissenschaftlichen Beiheften eine Arbeit des Braunschweiger Oberlehrers Franz Hahne: »Detlev von Liliencron als Sprachbildner.« Hahne untersuchte die neuen Zusammensetzungen, die Liliencron gefunden hatte, wissenschaftlich, untersuchte auch die ganz neuen Worte, die er bei ihm aufzuzeigen fand, und wies lederne Schulmeister ab, die Liliencron Worte wie »tigern« und »tatzen« zum Vorwurf machten oder ihm Zusammensetzungen wie »Strophenkohl« und »Beefsteakhort« übelnahmen; er hob ganz richtig hervor, daß diese Bildungen nur Spiele einer Laune wären, und daß Liliencron dem gegenüber eine Sprachleistung von hohem Wert vollbracht, daß er echtes Gold auch rein als Sprachbildner geprägt habe, daß »die deutsche Sprache in den letzten Jahrzehnten des verflossenen Jahrhunderts in diesem Recken aus altem Normannenstamme vielleicht am 423 kräftigsten gelebt« habe. Diese Gabe erschien Liliencron mit als die wertvollste neben einem langen Glückwunsch seines alten einundachtzigsten Regiments, das nun den Kameraden nicht mehr aus den Augen verlor.

60. Geburtstag

Liliencron mit den Veteranen

Eine Art Nachfeier waren die Sommertage, die Liliencron in Weimar verbrachte. Hier war er Gast von Frau Elisabeth Förster-Nietzsche und las am 7. Juli in einer Abendgesellschaft beim Grafen Harry Kessler vor. Auch Richard Dehmel war anwesend und eine ganze Reihe Mitglieder der Weimarer Hofgesellschaft, unter ihnen der Vorsitzende der Schillerstiftung, Staatsminister Rothe, und der Oberhofmarschall des Großherzogs, General von Palezieux und Falconet. Am 8. Juli war große Gesellschaft im Nietzsche-Archiv, und auch bei dem Großherzog Wilhelm Ernst und der bald darauf verstorbenen schönen Großherzogin Karoline Mathilde war Liliencron zu Gast und las im Schloß vor.

Liliencron im Nietzsche-Archiv, 1904

So fanden sich in diesem Erntejahr Menschen auf allen Stufen des deutschen Lebens zu dankbarer Huldigung, zu liebevoller Anerkennung für Liliencron zusammen, und Rochus Liliencron, der greise Vetter, schrieb dem jüngeren, wie stolz das Geschlecht auf ihn wäre. 424