|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Liliencron in Altona, 1892

Als Liliencron in Hamburg eintraf, befestigte sich beim ersten Wiedersehn mit Augusta das Gefühl in ihm, daß ein weiteres Zusammenleben zur gegenseitigen Qual werden müsse. Er empfand mit tiefer Dankbarkeit, wie treu die junge Frau ihm in den schweren Kellinghuser Jahren und insbesondere während seiner Krankheit beigestanden hatte, er gedachte schöner, heiterer Tage, die er in der ersten Zeit ihrer Liebe an der Joachimsquelle bei Poyenberg mit ihr verlebt hatte; aber wieder einmal – der Fall Breide Hummelsbüttel-Heilwig wiederholte sich in Liliencrons Leben – paßten zwei lebhafte Temperamente nicht zusammen, und Liliencrons selbst in seinen Dramen gelegentlich ausgesprochener Haß gegen »Szenen« (in »Pokahontas« und »Sturmflut« tritt er deutlich hervor) befestigte sich noch gegenüber der leidenschaftlich erregten Frau. Ihr Argwohn hatte ihn in der Abgeschiedenheit der Landstadt gelegentlich zu Unrecht gequält – jetzt hatte er ihr in München Grund genug zu berechtigter Eifersucht gegeben, und so zogen sie nicht erst in eine gemeinsame Wohnung, als Liliencron in dem Hause Bei der Kirche 33 zu Ottensen eine bescheidene Unterkunft gefunden hatte. Es kam zu erschütternden Auseinandersetzungen, zu einem lauten und wieder lautlosen Ringen umeinander; aber schließlich ward getrennt, was nicht mehr zusammenhalten konnte, und im Jahre 1892 Liliencrons zweite Ehe geschieden, nachdem Liliencron Augusta durch einen Teil seines Ruhegehalts einigermaßen sichergestellt hatte. »Meine Frau war hinreißend schön, als sie endlich, endlich den Widerstand aufgab. Solche Augen sah ich noch niemals. Mir wollte das Herz brechen. Ich wollte schreien: Komm, komm, niemals wieder wollen wir uns trennen. Ich wollte sie an mich reißen. Aber die Vernunft mußte siegen. Sie sah es ein.« So schrieb er dem Freunde Timm Kröger, der mit gewohntem Takt, mit behutsamer Hand die nötigen gerichtlichen Schritte ausführte. Zu Ende des Jahres 1892 ging Augusta über den Ozean in die Vereinigten Staaten; sie hat hier eine angenehme Stellung bei einem alten, kinderlosen Ehepaar gefunden und ist noch einmal nach Europa zurückgekommen, ohne jedoch Liliencron wiederzusehn – noch vor ihm ist sie gestorben.

Wenn man die Briefe aus den nächsten Jahren liest, die in viel zu großer Zahl veröffentlicht worden sind, gewinnt man unwillkürlich den Eindruck, als ob Liliencrons ganzes Leben während dieser Altonaer Zeit in den drei Ritterbegriffen »Widersacher, Weiber, 330 Schulden« aufgegangen sei. Allerlei nicht immer anmutige Abenteuer tauchen auf, immer wieder ist von Geld und nur von Geld, von Gegnern und Feinden die Rede.

Daß dieses Bild falsch ist, leuchtet dem, der Seelenkunde eines Künstlers zu gewinnen bemüht ist, ein. Es ist nun einmal von der Geschichte bestätigtes Lebensgesetz, daß der Künstler genau dasselbe ist wie der Mensch. Man schreibt nicht »Poggfred« und baut an einem großen Bekenntnisroman, wenn man so vollkommen im Sinnlich-Diesseitigen aufgeht, wie es der Liliencron dieser Zeit, die er selbst immer wieder seine zweite Periode nannte, nach den Briefen zu tun scheint. Gewiß zeigt sich auch in seinen Gedichten hier und da ein anderer Ton, der mit dem Klang der brieflichen Äußerungen verwandt ist – aber doch eben nur hier und da. Und nur durch die Veröffentlichung ganz nebensächlicher und durch die Wiederholung häufig geradezu trivial wirkender Dinge entsteht das schiefe Bild.

Grundsätzlich muß gesagt werden: die eigentliche Lebensäußerung eines Dichters ist nicht der Brief, sondern die Dichtung. Und jeder Dichter kann beanspruchen, nach dem beurteilt zu werden, worin er seine letzte Leidenschaft und sein stärkstes Gefühl, seine wirkliche Lebensanschauung und sein kräftigstes Eigenbild niedergelegt hat. Gerade in diesem Sinne gilt Schillers Wort, daß der Dichter der wahre Mensch ist – er ist es nämlich dann, wenn er dichtet. Schon bei andern Menschen dürfen wir die Bedeutung des Briefes nicht überschätzen. Rudolf Lindau sagt einmal: »Es gibt Leute, die kalten Blutes leidenschaftliche Briefe schreiben können; andere, die tief erregt, bei der mechanischen Arbeit des Schreibens gewissermaßen erkalten und sich in ihren Briefen innerhalb enger, förmlicher Grenzen bewegen. Die meisten Menschen sind schlechter und kälter als ihre Briefe; einige besser und wärmer.« Der große Künstler der Seelenergründung trifft damit den Nagel auf den Kopf und warnt uns ausdrücklich davor, Briefe in ihrer Bedeutung für das Seelenleben des einzelnen zu überschätzen. Im Zweifel zwischen der Wahrheit, die im Brief zu stecken scheint, und der, die in dem Kunstwerk oder in der Tat lebt, haben wir uns für diese und nicht für jene zu entscheiden. Der Liliencron von Altona ist besser und wärmer als die Mehrzahl dieser Briefe, und man darf bei ihrer Beurteilung auch niemals vergessen, daß er häufig genug zwei Zwecke mit diesen Schreiben verfolgte: einmal den, sich nach tagelanger Einsamkeit zu unterhalten; und wie er im Gespräch leicht übertrieb und mehr sagte, als er wollte (er beklagt das gelegentlich in gleich nach einer Unterhaltung 331 geschriebenen Briefen selbst), so sagte er denn auch einmal im Brief um eines bestimmten Zweckes halber mehr, als gut war. Und dann zwang ihn die Not, zu bitten, und da malte er dann oft allzu grell. Er gibt einen deutlichen Fingerzeig dafür in einem Brief an Hermann Friedrichs, worin er bei der Schilderung von Kellinghusener Nöten ausdrücklich in Klammern hinzusetzt: »natürlich übertrieben«. Sooft Liliencron später mit Bekannten an dem Garten eines reichen Hamburgers in Alt-Rahlstedt vorüberging, rief er: »Der Mann giebt jährlich vierzigtausend Mark allein für seine Rosen aus!« Jedesmal fand sich ein Kundiger, der eine Null abstrich – aber Liliencron ließ sich die überschüssigen sechsunddreißigtausend nicht abhandeln.

In den Briefen aus schweren Jahren vollends – und seit 1875 gab es ja keine andern für ihn – liegt überall ein Stück jener Genugtuung für äußeres Elend, die Liliencron sich immer aufs neue gab. Da ward aus einer Aalsuppe ein Diner, aus einem Schnitzel bei Kölln, durch ein Honorar ermöglicht, ein Schlemmermahl. Mit solchen Voraussetzungen muß man diese Briefe lesen – und die schönen und warmen Einsprengsel leiten eigentlich von selbst darauf hin; dann versteht man den ganzen Dichter, der, dem Greise näher als dem Kinde, kämpfend und darbend schuf.

Ottensen war in jener Zeit noch ganz dörflich, wenn es auch schon seit 1889 zu Altona eingemeindet war. Wo sich jetzt der prunkvolle Kaiserplatz breitet, lagen damals die Gleise der Eisenbahn, die in den Hauptbahnhof an der Palmaille, das jetzige Rathaus, mündeten. Unmittelbar hinter diesem begann der Vorort, der sich um die hübsche kleine Kirche, ein uraltes Gebäude, dehnte. Vor der Kirche liegt unter einer weitschattenden Linde das Grab Klopstocks und nicht weit von ihm das des Dichters Schmidt von Lübeck, der mit einem Lied, dem »Wanderer«, durch Schuberts unvergängliche Vertonung auf die Nachwelt gekommen ist. An dem Zaun des Friedhofs vorbei führt die Gasse ins Freie hinaus und verbreitert sich zu einer schönen Kunststraße, der Elbchaussee, die Liliencron als unermüdlicher Wanderer zu allen Tages- und Nachtzeiten beging, um zwischen den von weiten Parks umgebenen Herrensitzen Hamburger und Altonaer Kaufleute immer wieder den Blick auf die Elbe und über sie hinaus zu gewinnen.

Liliencron wohnte gerade gegenüber dem Eingang zum Friedhof. Er mußte sich wieder, wie in Kellinghusen, mit dem Einfachsten begnügen, denn seine Mittel waren nach der Scheidung durch die Abgaben an seine Frau noch mehr beschränkt, und Honorare flossen nur 332 sehr spärlich – kein einziges seiner Bücher erlebte vor 1896 eine zweite Auflage.

Von den Münchner Freunden hielt er besonders zu Otto Julius Bierbaum, mit dem er in lebhaftem Briefwechsel blieb, und dem er auch für die »Modernen Musenalmanache« von 1893 und 1894 eine Anzahl Beiträge einsandte. Die für den ersten stellte Bierbaum feinfühlig an die Spitze des ganzen Bandes; und ihnen folgten unmittelbar Gedichte eines gebürtigen Lübeckers, den Liliencron schon längst für sich entdeckt hatte, Gustav Falke.

Gustav Falke, fast neun Jahre jünger als Liliencron, am 11. Januar 1853 geboren, war spät reif geworden und hatte um 1890 seine ersten Gedichte in dieser und jener Zeitschrift veröffentlicht. Liliencron waren sie aufgefallen, und gütig wie immer hatte er es dem Unbekannten sofort mitgeteilt, daß Heinrich von Reder zwei Falkische Gedichte in einem Münchener Künstlerkreise vorgelesen hatte. Durch Falkes Dank nach München kamen die beiden in Schriftwechsel, und dann suchte Liliencron den jung verheirateten Musiklehrer in seiner bescheidenen Wohnung zu Hamburg-Hohenfelde auf. Nachdem das auch hier einfallende Erstaunen über Liliencrons ganz anders erwartete Erscheinung überwunden, nachdem der erste Spaziergang billwärts gemeinsam gemacht war, kam es zu einem immer freundschaftlicher werdenden Verkehr, bald in dem bescheidenen Zimmer bei Frau Schwabrach in Ottensen, bald auf Wanderungen an der Elbe und zwischen Knick und Wiese an den Elbdörfern hin. Falke ward in Vers und Sprachzucht genommen und lernte nach eigenem Geständnis sehr viel von dem älteren Dichter, der ihm auch die Aufschrift der ersten Gedichtsammlung »Mynheer der Tod« gab.

Aus Geldnöten half vorübergehend die Dichterin L. Rafael (Hedwig Kiesekamp). Aber da immer noch alte Schulden durch Zinsen sich aufsummten und bei dem Mangel an baren Eingängen neue gemacht werden mußten, so hörten die Quälereien nicht auf. Mitten in sie hinein fiel der Tod des alten Barons, der am 27. Juni 1892, völlig vollendet, in seiner Hamburger Wohnung heimging; an seinem Sarge traf Liliencron noch einmal mit Augusta zusammen.

Selbstverständlich trat Liliencron nun auch in engeren Verkehr mit Otto Ernst, der damals noch in Hamburg im Volksschuldienst stand und ein Häuschen mit einem schönen Garten an einer schmalen Straße Eimsbüttels bewohnte. Otto Ernst führte ihm Jakob Loewenberg zu, einen Schulmann, der, aus dem Volksschuldienst hervorgegangen, später akademische Bildung erworben und die Leitung einer 333 höheren Mädchenschule in Hamburg übernommen hatte. Beide veranlaßten Liliencron und Falke, auch an der Begründung eines Vereins teilzunehmen, der in Hamburg literarische Kräfte wecken, Anregungen geben und einen Mittelpunkt für die Schriftsteller der Stadt schaffen sollte.

Hamburg hatte zuerst im siebzehnten Jahrhundert, zumal durch Philipp von Zesen, dann wieder im achtzehnten eine literarische Vormachtstellung besessen und seit den Zeiten von Barthold Heinrich Brockes eine langhin ununterbrochene schriftstellerische Blütezeit erlebt. Um Friedrich von Hagedorn hatte sich ein reger Kreis geistig lebhafter Menschen gesammelt, Matthias Claudius hatte von seinem stillen Wandsbeck und im Zusammenhang mit den Dichtern Eutins Wirkung geübt, Lessing hier seine fruchtbringende dramaturgische Tätigkeit entfaltet, Klopstock lange Jahre an der Elbe verlebt. Das neunzehnte Jahrhundert sah diese Stellung gefährdet, ja, verloren, denn Heine, Gutzkow und Hebbel waren nur Gäste auf diesem Boden und erreichten ihre wirkende Kraft, die Höhe ihrer Schöpfungen nicht in der Hansestadt. Ums Jahr 1890 aber zeigten sich die Anfänge eines neuen Wesens. Zwei Männer von reicher und über ihr Fach weit hinaus weisender Begabung, Justus Brinckmann (geboren 1843) und Alfred Lichtwark (geboren 1852), denen Liliencron schon in dem Münchner Roman gehuldigt hatte, trugen den eignen, aus der Tiefe genährten Sinn für Kunst in immer weiter gedehnte Kreise. Sie arbeiteten nicht nur an der Herstellung musterhafter Kunstsammlungen, sondern sie suchten den besonderen Sinn einer geschichtlich und heimatlich, durch Luft und Wesen der Vaterstadt bestimmten Kunstübung rege zu machen, und gaben in schriftstellerischen Äußerungen von persönlicher Kraft und tiefer Wirkung unerschöpfliche Anregungen, immer neue Anstöße in das zu wachsenden Erfolgen schreitende, emsige wirtschaftliche Leben der ersten deutschen Seehandelsstadt hinein. Während Justus Brinckmann dem Gewerbe durch sorgsame Hervorziehung und Herausstellung künstlerisch gestalteter Musterstücke der Vergangenheit und Gegenwart einen neuen Aufschwung zu verleihen bemüht war, vertiefte Alfred Lichtwark in emsiger, durch ihren persönlichen Ton besonders spornender, schriftstellerischer Arbeit die Sehnsucht nach künstlerischer Erziehung des Auges bei Erwachsenen und Kindern und fand hierbei rasch die Unterstützung des regsamen Hamburger Lehrerstandes. Aus diesem selbst ging um die Zeit eine Schriftstellerin von unverkennbarer Eigenart hervor, die 1852 geborene Ilse Frapan (Ilse Levien); sie erhob sich von der idyllischen Schilderung 334 Hamburger Kleinlebens zu runder novellistischer Darstellung auch des größeren hansischen Lebens und schließlich zu leidenschaftlicher Gestaltung des Problems der um geistige Selbständigkeit ringenden Frau. Die etwas ältere Adalbert Meinhardt (Marie Hirsch) gab feine Bilder aus der Hamburger Gesellschaft, meist in der Form des Briefes oder des Tagebuchs, wußte mit weiblichen Umrißlinien die Lebensluft vornehmer Hamburger Bürgerhäuser geschickt darzustellen. Gustav Falke rang um die lyrische Vollendung, und Otto Ernst (Schmidt) (geboren 1862), fand nach einer von sozialen Empfindungen durchtönten Lyrik den Weg zur überaus glücklichen humoristischen Ausdeutung des Lebens im Rahmen der künstlerischen Plauderei und dann zur Zeitgestaltung auf der Bühne mit satirischem Einschlag. Jakob Loewenberg (geboren 1856), kein gebürtiger Hamburger, teilte die erzieherischen Bemühungen Ernsts und strebte in gehaltvollen Arbeiten nach pädagogischer Wandlung, wie er im lyrischen Gedicht, oft mit bewußtem Einschlag von jüdischer Elegie und männlich bekanntem Judentum, eine Entwicklung zu warmem, menschlichem und insbesondre auch kindlichem Ton anstrebte. Neben diesen reifen und reifenden Gestalten stand noch mancher Jüngere. Der Zug der Zeit zur Zusammenfassung solcher Kräfte ergriff nun auch die Hamburger, die schon von ferne Liliencron begrüßt hatten und ihn jetzt freudig in ihrer Mitte sahen.

Liliencron war das Gegenteil eines Vereinsmenschen und machte sich oft genug über all derartiges Treiben lustig; aber wie er in München an der Gründung der »Gesellschaft für modernes Leben« teilgenommen hatte, weil er es für seines Amtes hielt, im literarischen Kampf Farbe zu bekennen, so ging er auch hier bereitwillig mit, immer unter der pflichtmäßigen Empfindung, er dürfe seine jüngeren Genossen nicht im Stich lassen. Wie die Presse, so wollte auch der größte Teil des Hamburger Publikums in jenen Tagen von der neuen deutschen Kunst nichts wissen. Ja, sie war kaum bekannt, und die unter der Leitung des Hofrats Pollini vereinigten Bühnen Hamburgs und Altonas schreckten vor jeder gewagten Darstellung des Neuen zurück. Daß der erste Lyriker der Zeit bei Hamburg lebte, wußten die wenigsten. Und so kam der bald überraschende Erfolg der Gesellschaft auch mehr aus den Kreisen des mittleren Bürgerstandes und der Volksschullehrer als aus der alten Hamburger Gesellschaft. Otto Ernst war der Führer in der Bewegung, und neben ihm standen Loewenberg, Falke, der Geiger Goby Eberhardt, der Gymnasiallehrer Carl Schütze, der Bruder Pauls, einige jüngere Schriftsteller und der 335 Buchhändler Léon Goldschmidt. Die Sitzungen des vorbereitenden Ausschusses waren Liliencron teils drückend, teils komisch, aber pflichteifrig nahm er an allen teil, wenn er sich auch manchmal unter scheinbarer Aufmerksamkeit zu ein paar Stanzen rettete, die er auf einen der Aktenbogen niederschrieb. Er machte Besuche, um einzelne wichtige Persönlichkeiten davon zu überzeugen, daß es sich nicht um politische und religiöse Gründungen, sondern um ein rein literarisches Unternehmen handle, und versuchte so den Widerstand der Presse, besonders des Schriftleiters Weiße, zu brechen. »Heute haben wir wieder ›Sitzung‹, dann nächste Woche die erste große ›konstituierende Versammlung‹, ohne ›Sitzung‹, ›Verein‹, ›Herr Meyer hat das Wort‹, ›ich habe noch zu bemerken‹, ›wer dafür ist, hebe die rechte Hand hoch‹, ›konstituierende Versammlung‹, ›Generalversammlung‹ geht's bei den Deutschen nicht. Ich lache mir im Stillen einen Ast.« Am 24. September 1891 erfolgte diese »konstituierende Versammlung«, bei der Liliencron neben den andern Einberufern am langen grünen Tisch eines der Sagebielschen Säle auf der Drehbahn zu Hamburg saß. Er ward denn auch durch »Akklamation« (»das, in das die Deutschen bis zur Raserei verliebt sind«) mit in den Vorstand gewählt und neben Ernst und Loewenberg Vorsitzender der rasch wachsenden Literarischen Gesellschaft. Am 26. Oktober fand der erste öffentliche Abend statt, an dem Liliencron mit seiner einzigen, »im Gesäß stark geflickten« Hose und in Glacéhandschuhen seiner Hauswirtin die Gesellschaft Frau Franziska Ellmenreich gegenüber zu vertreten hatte. Man hütete sich in Hamburg, durch Einseitigkeit die Hörer wie in München zu verscheuchen, und begann mit einem Vortrag über Sudermann von Loewenberg, mit Gedichten von Schoenaich-Carolath, Annette von Droste und, zu Liliencrons Kummer, auch Scheffel, der freilich nur im letzten Augenblick, infolge der Absage eines Schauspielers, an die Stelle Kellers gerückt war. Frau Ellmenreich sprach »Die beschränkte Frau« von Annette von Droste nach Liliencrons Urteil »wunderbar fein«. Er war im ganzen mit der Veranstaltung sehr zufrieden: »Alles in allem: vorsichtig; ruhig; klar; einige kleine Vorspiele schon p. p. p. Nächster Abend November. Schon dreister dann. Aber wir müssen uns immer das vor Augen halten: ein einziger Fehler kann alles umwerfen: im Anfang. Wie überall: sind Freisinn und Sozialdemokraten auch hier unsere heftigsten Gegner.«

Am 4. April 1892 fand im Weißen Saal bei Sagebiel der erste Liliencron-Abend der Literarischen Gesellschaft statt. Er brachte nach einem Vortrag Loewenbergs, den Liliencron unvergeßlich liebevoll und 336 herzlich fand, eine Anzahl seiner Gedichte, darunter das an Heinrich von Kleist, »Die gelbe Blume Eifersucht«, den »Tod in Aehren« und »Die Musik kommt«; in den Vortrag der Verse teilten sich Otto Ernst, Léon Goldschmidt und Georg Kleinecke. Außerdem sprach Otto Ernst Abschnitte aus der Kriegsnovelle »Umzingelt« und Joseph Wolff sang drei Liliencronsche Lieder, eins von Brahms, zwei von Weinhöppel.

Aus dem gleichen Kreis wie die Literarische Gesellschaft ging auch die Zeitschrift »Der Zuschauer« hervor, eine jener rasch auf- und rasch wieder untertauchenden modernen Zeitschriften jener Jahre. Sie ward seit dem 15. Februar 1893 von Leo Berg und Constantin Brunner (Leo Wertheimer) herausgegeben und wirkte etwa im Sinne des »Magazins«, nur daß sie mehr Schöpfungen und weniger Kritik brachte. Liliencron steuerte zum ersten Jahrgang zwei Gedichte bei und stiftete dem zweiten die gekürzten Terzinen des »Totenvogels«. Vom zweiten Jahrgang ab trat Otto Ernst an die Stelle des nach Berlin gezogenen Leo Berg, aber mit dem Ende des Jahres 1894 mußte die Zeitschrift ihr Eingehn melden. Die große Hamburger Presse hatte nur selten Raum für Liliencron, auch ein kleineres Blatt Altonas, die Altonaer Nachrichten, trat erst viel später warm für ihn ein und brachte dann gerne Beiträge von ihm, seitdem der gebürtige Kellinghuser Timm Möller bei dieser Zeitung angestellt war.

Schon im Juni des Jahres 1892 verließ Liliencron die Wohnung in Ottensen, in der er im Winter noch ein tief ergreifendes Erlebnis gehabt hatte. »4 Tage u. 4 Nächte kämpfte ich für meine kleine 13jähr. Haustochter Grete mit dem Tode. Lungen- und Rippenfellentzündung denkbar schwerster Art. 2 schreckliche Operationen. Gestern Morgen, wie schon 3–4 Mal, schien es zu Ende zu sein. Ein mit mir in demselben Hause wohnender Tierarzt, der sich herrlich in diesem Fall benimmt, raste wieder zum Doktor. Der Vater war fort vor Entsetzen, die Mutter lag wie im Wahnsinn auf der Erde. Ich hielt mit Kraft das zerflatternde Leben, das verlöschende Kerzchen in meinen Armen. Es schienen die letzten Röcheltöne zu kommen. Das Herz schlug so schnell wie eine Dampfschiff-Schraube, wenn sie über Wasser kommt (Kraftlosigkeit); der Schaum trat vor die Lippen; die Augen brachen. Da schrie ich (ich war ganz allein mit dem Mädel) den Tod an in meiner Verzweiflung: »Wull du woll, du Aas«, und ich spie nach ihm! Und das nahm der alte Herr mir so übel, daß er davon ging. – Wir hoffen, hoffen noch. Es sind aufregende Tage und Nächte. Ja, der alte Gentleman Tod. Wir haben außerdem noch die, die völlig den Verstand verloren zu haben scheint, die Mutter 337 zu trösten. Alles das erregt mich. Ich konnte stets tapfer mein Gefühl beherrschen in solchen Fällen. Aber oft wirds denn doch recht schwer jetzt. Alles nur: Rachen des Todes.« Zwei Tage darauf starb das holde, liebe Kind, Grete Schwabrach, doch.

Liliencron zog jetzt von Ottensen nach Altona hinein, in diese merkwürdige Stadt, die alle äußern Bedingungen der Großstadt umfaßt und doch über die Kleinstadt nie recht hinauskommt. An Einwohnerzahl längst über das erste Hunderttausend hinaus, war sie damals und ist noch heute keine Großstadt von selbständigem Leben. Schön über der Elbe gelegen, birgt sie hinter den Uferstraßen ein Gewirr häßlicher Gassen ohne charakteristische Gebäude, ohne auszeichnende Ruhepunkte. Daß die Stadt schwer ringen muß und doch nicht recht in die Höhe kommt, liegt an der Nähe Hamburgs, das, durch staatliche Grenzen geschieden, Handel und Schiffahrt an sich und täglich einen Strom von Arbeitern aus den Häusern Altonas auf seine Werften und Kais hinüberzieht. Dieser Nebenstadtcharakter verwehrt Altona ein wirklich ausdrucksvoll eignes Leben; aber dabei empfindet man doch deutlich alsbald nach dem Überschreiten der Grenze den Gegensatz der beiden Städte, das viel gemächlichere Altonaer Zeitmaß, den kleineren Zuschnitt aller Dinge. Und man gewinnt Achtung vor dem ernsthaften Ringen der Bewohner und ihrer Behörden, aus diesem schwierigen Gebilde etwas Eigenes zu machen.

Der größte Reiz der Stadt, abgesehn von dem eingemeindeten Teil der Elbufer unterhalb Ottensens, ist die Palmaille. Das ist eine stille, breite, bepflanzte Straße, etwa in der Art der Hamburger Esplanade, dieser aber an Schönheit weit überlegen, seitdem der Hamburger Straße durch den immer stärker brandenden Verkehr der Ausdruck einer vornehmen Wohnstraße genommen worden ist. Auf der Palmaille war in den neunziger Jahren (und ist noch heute) der unverwischte Charakter stolzer, reicher Abgeschlossenheit unverkennbar. Schöne, alte Privathäuser mit breiten, manchmal leicht gebogenen Fensterscheiben, mit schrägen, schützenden Dächern und runden Mansardenaugen, dazwischen ein ruhiges Leben ohne Lärm, wenn nicht gerade spielende Kinder sich zwischen den Bäumen umhertreiben, eine Lebensluft, die Ruhe gebietet zwischen den Ruhe atmenden Häusern.

Haus und Zimmer in Altona, Palmaille 5

Hierher zog Liliencron, den die Vornehmheit der Straße bannte, wenn er auch selbst mit der allerbescheidensten Wohnung vorlieb nehmen mußte. In dem Hause No. 5 bei Fräulein Elise Rehburg, der Verfasserin eines erfolgreichen Epos »Konrad«, mietete er zwei Hinterzimmer, das eine, etwas größere, ausgestattet mit den Möbeln 338 der Hausfrau, bei der Liliencron auch seine Mahlzeiten am Pensionstisch einnahm, das andere, schmal wie ein Handtuch, mit Liliencrons eignen Möbeln gefüllt. Da stand hart an dem einzigen Fenster die Wand entlang der Schreibtisch der Breslauer Dichterschule, und über ihm hingen Liliencrons Bilder, darunter das der Herzogin von Sutherland, deren große Augen in dem alten Gesicht Liliencron etwas wie Beruhigung gaben. Auf dem Tisch standen seine einzigen kostbaren Stücke, Bronzeschale für Zigarren und bronzener Aschenbecher, und weiter nach hinten befanden sich das Bett, neben dem der Degen lehnte und über dem Kompagniebilder aus der Soldatenzeit hingen, der Waschtisch und ein Stuhl. In diesen niedrigen Räumen, die zwei Treppen hoch unter dem Dachansatz lagen, und von denen man einen schönen Blick auf die Elbe genoß, hat Liliencron die nächsten Jahre hindurch gewohnt.

Noch in der alten Behausung hatte ihn zum erstenmal der zweite Lyriker aufgesucht, der sich nach ihm zur großen Kunst entwickelte und den er ebenso fein wie Falke aus den ersten gelesenen Versen herausempfunden hatte, der neunundzwanzigjährige (am 18. November 1863 zu Wendisch-Hermsdorf geborene) Richard Dehmel, damals Generalsekretär des Verbandes deutscher Feuerversicherungen in Berlin. Eines Tages war Liliencron zu Falke gekommen und hatte ihm entzückt aus der »Gesellschaft« Verse eines ihm ganz Unbekannten vorgelesen:

O daß der Kuß doch ewig dauern möchte

– Starr stand, wie Binsen starr, der Schwarm der Gäste –

Der Kuß doch ewig, den ich auf die Rechte,

Tanztaumelnd dir auf Hals und Brüste preßte.

— — — — — — — — — — — — — —

O komm! noch fühlt dich zitternd jeder Sinn,

Vom heißen Duft berauscht aus deinem Kleide;

Noch wogt um mich, du Flammenkönigin,

Und glüht im Aschenflor die Kupferseide.

Dehmel hörte durch einen Dritten Liliencrons, auch an andere weitergetragenes Lob, sandte 1891 die »Erlösungen« nach Altona und suchte ihn, gelegentlich einer Hauptversammlung seines Verbandes, im selben Jahre auf. Er traf ihn nicht daheim, fand auf dem verlassenen Tisch Bände von Storm und Raabe und Liliencrons eignes letztes Buch, in das der Wartende sich vertiefte. Da trat 339 Detlev selbst herein, auch diesem Besucher nicht der geträumte, sondern »der fixe, vornehm untersetzte Vierziger in dem neu gewesenen Gehrock mit dem abgegriffenen, kniffigen Filz und der ›hoch‹modernen, hellen Hose«. »Köstliche, seltene Stunden« durchlebten die beiden, und rasch entstand eine Freundschaft, die um so stärker wurde, je mehr Liliencrons Beziehungen zu Altersgenossen verblaßten, die rascher müde wurden als er, wie insbesondere die Freundschaft mit Hermann Heiberg allmählich, ohne daß etwa ein Bruch stattgefunden hätte, zurücktrat. Dehmel tat wie Falke und wie 1891 Bierbaum mit den »Erlebten Gedichten« und widmete sein nächstes Buch »Aber die Liebe, ein Ehemanns- und Menschenbuch«

Meinem Freunde Detlev, dem Dichter Liliencron.

Doch hör ich noch der Tausende Entzücken

Und ihn von seinen goldnen Sternen sprechen

Und sehe noch ihn seine Rosen brechen

Und noch den Kranz das Haupt ihm blutig drücken.

Sie lagen jubelnd an den Silberbächen

Und ließen sich mit seinen Blumen schmücken

Und sahn ihn Blüte nur um Blüte pflücken

Und nicht die Dornen ihm die Stirn zerstechen.

Sie waren alle jammernd hergekrochen,

Und jeder sprach von Plagen ohne Zahl.

Er hatte Allen alle weggesprochen.

Verschmachtet sank er hin an Baches Rande;

Da starrten sie, da sahn sie seine Qual – –

So träumte mir von unserm Vaterlande.

Richard Dehmel öffnete sein Haus in dem schönen Berliner Vorort Pankow dem Dichter zum erstenmal während der Hamburger Cholerazeit. Im Jahre 1892 brach die Seuche zuerst langsam, kaum erkannt, dann mit verheerender Gewalt in die Hansestadt und ihre Nachbarschaft. Aufrecht und unbekümmert ging Liliencron durch die Schrecken dieses Sommers, ja, genoß wohl mitten unter dem Fürchterlichen noch ein kurzes Liebesglück. Auch Augusta ward von der Krankheit ergriffen, aber gerettet, und Liliencron versuchte, ihr 340 für die Zeit der Wiedergenesung noch über das Abgeredete hinaus Unterstützung zukommen zu lassen. Alle Hamburger Dichter haben aus jenen Tagen des Schreckens geschöpft. Charlotte Niese gab ihren Roman »Licht und Schatten«, Adalbert Meinhardt ihr Briefbuch »Heinz Kirchner«, Jakob Loewenberg seine Erzählung »Aus Gängen und Höfen«, und bis in den ersten Meisterroman von Ricarda Huch, die »Erinnerungen von Ludolf Urslen dem Jüngeren« schattete der Schrecken hinüber. Liliencron sandte Maximilian Harden für seine neu gegründete Zeitschrift »Die Zukunft« ein Gedicht »Die Pest«. In eine asiatische Riesenstadt versetzte er sich und sah einen schwarzen Engel finster durch die Plätze, Höfe, Straßen schreiten, viele Wochen lang.

Dem Urgrund eines breiten braunen Stromes

Aus Schlamm und Schlick war hämisch er enttaucht,

Und seine schweren Schwingen tropften Moder.

Die Rechte hielt, wie ein gezogen Schwert,

Wie Genien goldne Palmenzweige tragen,

Ein giftig Kraut, das schlug er an die Pforten,

Und tausend, abertausend winzige Käfer

Entstoben dann dem giftigen Kraut und fielen

Auf alle Menschen, alle übersäend,

Und wem sie zierlich durch die Lippen krochen,

Der mußte ohne Gnade in den Tod.

Er schilderte, wie jedes Leben, jede Kraft gelähmt war, und dann ein eignes Abenteuer. Ein kleines Hindumädchen, das er einst gekannt, spricht ihn an und bittet ihn: Komm!

Ich ihr dagegen: Hast du mir vergeben?

Sie schaut mich an und spricht ein Wort nur: Komm!

Und ich ging mit ihr durch den Völkerschwall.

Wie sie nun vor mir herschritt, blies ein Hauch

Die Asche in mir auf zu neuen Funken,

Zu Funken, deren Glut mich schier verbrannte.

Wir traten in ein mächtiges Haus hinein,

Das, schlecht erleuchtet, schmutzige Treppen zeigte.

Dreihundert Menschen wohnten hier beisammen:

Parias, Dirnen, Gott weiß, welch Gesindel

Hier Unterkunft und Schlupf gefunden hatte. 341

Ein Zimmer, drin ein roter Ampelschein,

Umfing uns traulich, gastlich und behaglich.

Kannst du vergeben? Doch sie spricht nur: Komm!

Ein Feuer brach, ists auf dem Hundsstern so?

Aus unsern Herzen in einander über;

Wir liebten uns in nie gefühlter Glut.

Geräusch läßt ihn aufspringen, und aus dem Fenster sieht er nun Leiche auf Leiche, Kranke nach Kranken auf die Straße tragen.

Die Gugelmänner mit den Kappkapuzen,

Sieh nur die Augen, siehst du, komm doch, sieh!

Die Gugelmänner schleppen Leichen, Kranke,

Schleppen und schleifen roh, bestialisch roh,

Betrunken sind die Kutscher, Träger, Sprenger,

Verzeihen wird wohl jeder ihnen gern,

Auf ihre Wagen, ihre Karren unten

Das ganze pestverseuchte Haus hinaus.

Und ein Geschrei tobt wahnsinnig vom Flur,

Von jeder Stufe, jeder Stube her.

Die Mütter werfen wütend sich entgegen,

Umsonst – Greis, Säugling, Mann, Weib, Braut und Jüngling

Muß Alles mit, ob tot, ob noch lebendig.

Und vor Entsetzen sträubte sich mein Haar.

Das Hindumädchen, das sich an mich lehnte,

Umspannte meine Hüfte leicht und lachte:

Wie, du bist ängstlich? Aber, Lieber doch . . .

So stand und stand ich bis zur Morgenfrühe;

Das Hindumädchen, lächelnd, war schon längst

Auf unsern weichen Polstern eingeschlafen.

Immer noch schaut er unverwandt, starr aus dem Fenster.

Als ich mich endlich in das Zimmer wandte,

Lag nackt, ein schwarz und blau Gedörre, tot,

Das Mädchen vor mir auf dem Liebeslager. 342

Am Abend des andern Tages geht er auf den Friedhof und sieht, wie einer Fuhre ein Rad bricht und die Leichen durcheinanderkollern. Beim Fackelschein erkennt er sein Mädchen, entreißt sie den Fäusten der Träger und verbrennt sie auf einem Scheiterhaufen.

Und seit dem Tage war, seltsam Geschehnis,

War alle Krankheit aus der Gegend weg.

Nahmst du sie mit, mein braunes Mädchen du,

Warst du an jenen dunklen Schoß ein Opfer?

Ein Opfer du, mein ungeborener Sohn,

Du Sohn der Pest, den gestern wir gezeugt

Im tollen Hundssternliebesbachanal?

Des alten Ganges Wellen hör ich fluten;

Mit frohen Wimpeln, ruhig, segeln wieder

Hinauf, hinab den Fluß die Handelsschiffe,

Und Freude, Dank und Friede sind der Schluß.

Das Gedicht brachte Liliencron und Harden manche briefliche Entgegnung von solchen ein, die in dem kühn aufgebauten Bild einer rasch arbeitenden Phantasie eine Beleidigung Hamburgs finden wollten.

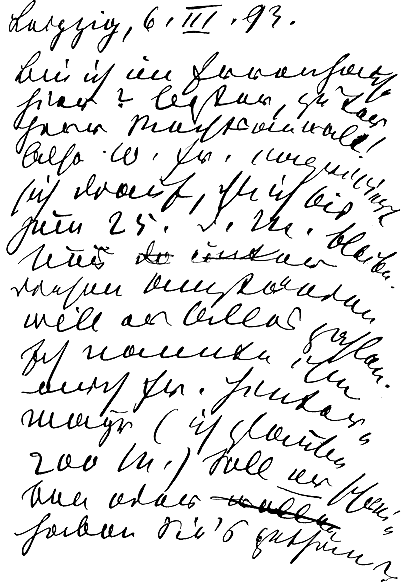

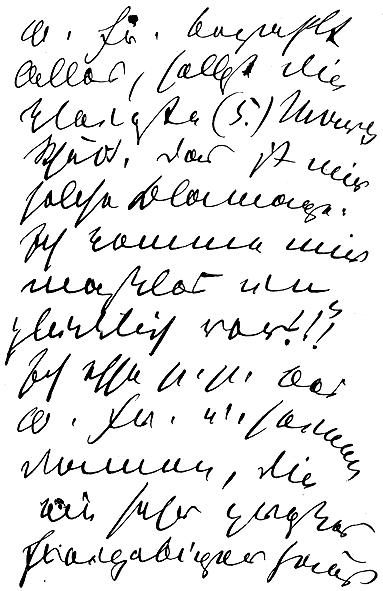

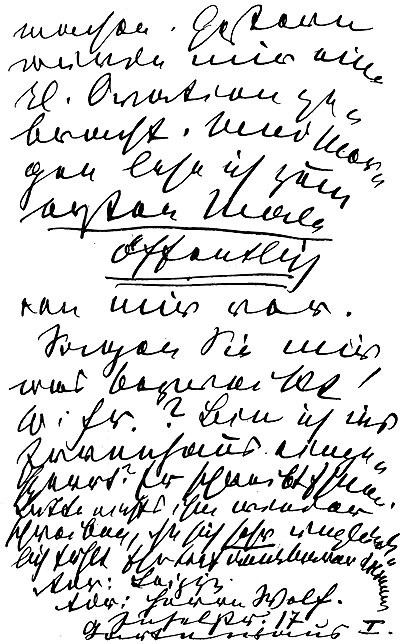

Brief an Timm Kröger vom 6. März 1893

Dehmel griff mit klugem Rat ein, als Liliencron mit seinem Verleger Wilhelm Friedrich in immer größere Schwierigkeiten geriet. Beide hatten an dem geschäftlichen Verhältnis wenig Freude; Liliencron empfing von Friedrich selten ein Entgelt, und Friedrich verlegte die vielen Bücher eigentlich nur der Ehre wegen, denn sie waren ein toter Lagerposten in seiner Handlung. Immer wieder ging es in dem Briefwechsel der beiden zwischen Liebenswürdigkeiten und Grobheiten hin und her. Liliencron rechnete zu häufig auf neues Honorar, während er Friedrich noch aus gegebenen Vorschüssen Geld schuldete, und Friedrich war wieder über ungerechte Klagen ärgerlich, so daß gelegentlich der eine wie der andre unter eben erhaltene Briefe schrieb: »Dieser Brief wird nicht beantwortet.« Im Jahre 1893 fuhr Liliencron auf Friedrichs Einladung nach Leipzig hinüber. Drei Wochen blieb er dort, von Friedrich glänzend aufgenommen, in herzlichem Verkehr mit Hans Merian, vielfach gefeiert, so daß es ihm selbst schier unheimlich wurde. Damals übergab er Friedrich eine Liste seiner Schulden, und dieser übernahm die Verpflichtung, sie allmählich zu decken; aber überlastet und ohnehin von rauhen Sitten, schrieb Friedrich 343 Liliencrons Gläubigern Briefe, daß sie den Baron nicht mehr belästigen sollten; die nahmen das mit Recht übel, weil es sich ja zum größten Teil um reine Gefälligkeiten handelte, und dabei war Friedrich gar nicht in der Lage, alle Schulden so rasch abzuzahlen, wie Liliencron das erwartete, zumal da der Ertrag der Werke eben außerordentlich gering war. So hatte dies Abkommen statt einer Entlastung für Liliencron nur unangenehme Schreibereien zur Folge, und die seit dem Jahre 1891 immer wieder auftauchenden Zwistigkeiten gingen weiter. Liliencron hatte dabei durchaus Verständnis dafür, daß ein Verleger Geschäftsmann sein und an seinen eignen Vorteil denken müsse. Es kamen auch wieder Zeiten besseren Verständnisses, und im Jahre 1894, als Friedrich schwere Brandwunden erlitten hatte, erkundigte sich Liliencron mit herzlicher Teilnahme nach seinem Befinden. Schließlich kam es doch zum Bruch. Liliencron beauftragte einen Berliner Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen. Sein letzter Vertrag mit Friedrich war sehr ungeschickt abgefaßt. Liliencron hatte sich schon am 13. September 1886 verpflichtet, alle literarischen Arbeiten, die er in Zukunft noch schreiben würde, Friedrich vorzubehalten und diesem das Recht der Veröffentlichung in Buchausgaben zu überlassen. Das Entgelt sollte regelmäßig fünfundzwanzig Mark für den Druckbogen Prosa betragen, während über Gedichte und Dramen besondere Vereinbarungen getroffen werden sollten. Das Recht des Vordrucks in Zeitungen und Zeitschriften blieb Liliencron vorbehalten. Es war Friedrich bei dem geringen Absatz von Liliencrons Schriften nicht zu verdenken, daß er auf den Sätzen dieser Abmachung beharrte, während Liliencron wiederum, da er endlich bekannt wurde und die »Adjutantenritte« doch schließlich vergriffen waren, für die neue Auflage dieses Buches und einen Band Ausgewählter Gedichte ein hohes, freilich für heutige Verhältnisse immer noch bescheidenes Honorar (für die zweite Ausgabe der »Adjutantenritte« tausend Mark) verlangte. Noch während die Bogen gedruckt wurden, war eine Einigung nicht erzielt, und so war es eine Erlösung für Liliencron, daß die jungen Berliner Verleger Schuster und Loeffler eingriffen und von Friedrich sämtliche Werke Liliencrons mit allen Rechten erwarben. Am 25. November 1895 gingen die vorhandenen Bestände Liliencronscher Schriften durch Kaufvertrag an das Haus Schuster & Loeffler über. Der Preis betrug zehntausend Mark; dafür übergab Friedrich die etwa fünftausendsiebenhundert noch vorhandenen Drucke der vierzehn bei ihm verlegten Liliencronschen Bücher, sowie die aus den Novellenbänden zusammengestellten kurz vorher erschienenen Kriegsnovellen; ferner zahlten 344 Schuster & Loeffler an Liliencron ein Honorar von zwölfhundert Mark für einen Band Ausgewählter Gedichte.

Die Bemühungen, dem Dichter auf anderm Wege aus seinen Nöten zu helfen, gingen weiter, insbesondere waren Otto Ernst und Loewenberg nach Kräften um Liliencron besorgt. Im Jahre 1894 bildete sich in aller Stille eine lose Vereinigung, deren Geschäfte zuerst der Altonaer Regierungsrat Hansen, dann Léon Goldschmidt führte, und aus deren jährlich mehrere hundert Mark betragenden Einnahmen vor allem eine Anzahl kleinerer Schulden bezahlt wurden. Der fünfzigste Geburtstag, zwanzig Jahre später ein laut begrüßter Markstein jeder gefälligen Begabung, ward in Liliencrons Leben von niemand gefeiert, als von einem ungenannten Verehrer, der ihm dreißig Mark mit der Aufforderung sandte, Weinlaub im Haar, mit einer Schönen eine Flasche Pommery zu trinken. Die neue Zeitschrift »Pan«, die Otto Julius Bierbaum leitete, erbat und erhielt Beiträge des Dichters, dessen traurige Lage zu der überaus prunkvollen Ausstattung des teuren Blattes in einem schmerzlichen und lächerlichen Gegensatz stand. Das Jahr 1895 führte Liliencron wieder nach Tegel zu dem in Berlins Nähe verzogenen Bierbaum und nach Pankow zu Dehmel, der damals selbst in einer schweren Lebenskrisis stand, und schaffte ihm ein paar Tage des Aufatmens in Bad Essen bei Osnabrück, bei einem jungen Verehrer, dem Rektor Carl Gutmann, mit dem Liliencron die sanften Höhen des Wiehengebirges durchstreifte. Er empfing in Altona den Besuch John Henry Mackays und ward von dem jungen Henry Schulz porträtiert. Johannes Brahms hatte Liliencron in Hamburg bei sich gesehen und der ehrerbietig genahte Dichter war über die unerwartete äußere Erscheinung des Tonmeisters fast so betroffen, wie sonst andere über ihn selbst; »Rübezahl«, sagte er im stillen, als er dem breitschultrigen, weißbärtigen, bebrillten Komponisten von »Auf dem Kirchhof« gegenübersaß.

Im gleichen Jahre trat Liliencron der Schriftstellerin Anna von Krane näher. Sie hatte ihm ein Buch gesandt und ihm warm über seine Gedichte geschrieben, und daraus entwickelte sich ein lebhafter Briefwechsel. Und im Juni kam Anna von Krane nach Altona, und Liliencron freute sich, ihr Hamburg zu zeigen, den Hafen, in dem Graf Leopold Kalckreuth gerade malte, und alles andere. Tag für Tag wanderten sie die Elbchaussee entlang zwischen den Parkanlagen und Gärten hin, saßen dann unten am Strand und ließen die großen Dampfer und kleinen Segler an sich vorbeiziehen. Einmal schüttete ihm die Freundin, während er gerade im Wirtszimmer der »Sonne« seine 345 der Baronesse vergebens empfohlene Aalsuppe aß, zu seiner größten Freude einen ganzen Arm voll Rosen über den Tisch und gab den Anlaß zu einer Poggfred-Strophe. Ein andermal eilte Liliencron wortlos weg, nachdem er eben ihr selbst eins ihrer Gedichte vorgelesen hatte, das ihm unauslöschlichen Eindruck machte.

Es war ja nichts! Nur lange schwarze Nächte

In Höllenqualen ruhlos hingebracht;

Ein wilder Schrei nur an die Schicksalsmächte,

Ein dumpfes, finstres Grollen Tag und Nacht!

Es war ja nichts! Nur tausend Liebesworte,

Geflüstert in die Luft in dunkler Stunde,

Gebete, rüttelnd an der Himmelspforte,

Und Blumen, totgeküßt von heißem Munde –

Ein grelles Lachen dann in tollem Hohne –

Ein Ächzen wie am Tage des Gerichts,

Und ein Idol, gestürzt von seinem Throne –

Dann tiefe Nacht –

O, weiter war es nichts!

Liliencron in Uniform

in den neunziger Jahren

Im Herbst des Jahres weilte Liliencron einige Tage als Gast im Haus des Notars Oskar Krause in Düsseldorf, der ein glühender Bewunderer seiner Kunst und überhaupt ein Freund erlesener Dichtung, Musik und bildender Kunst war. Hier ward Liliencron nicht nur von Krause und Anna von Krane, sondern von einem ganzen Kreis durch sein Kommen beglückter Menschen empfangen. Insbesondere der Malkasten, die Künstlergesellschaft, begrüßte ihn festlich. Der Freundschaft mit Anna von Krane verdankte er aber noch ein größeres Erlebnis, das den ganzen Menschen durchschüttelte. Im Herbst 1895 war ihm einer seiner alten Kameraden, Eduard Rudowsky, der Fahnenjunker von 1870, nähergetreten. Die meisten wußten ja gar nicht, daß der Dichter Detlev von Liliencron, von dem nun doch schon hier und da auch außerhalb ganz enger Kreise gesprochen wurde, und der Leutnant Fritz von Liliencron ein und dieselbe Person war. Wie einen Glücksgruß nahm es Liliencron auf, als Rudowsky auf die Erzählung »Nächtlicher Angriff« hin anfragte, ob es sich dabei nicht um Ladonchamps gehandelt habe. Und in unablässiger Vorfreude dachte Liliencron nun, auf die Anregung des Kameraden hin, an das Fest von St. Quentin, das sein altes Einundachtzigstes Regiment am 18. und 19. Januar 1896 veranstalten wollte. Noch aber fehlten dazu die 346 Mittel. Eine »alles, alles mich verzehrende Sehnsucht« riß ihn nach Frankfurt. »Seit über zwanzig Jahren bin ich ja auf einem fremden Stern; und nun rufen meine alten Kameraden: Du, du, unser alter Lili, du darfst nicht fehlen, du ewig frischer Leutnant. Komm, komm, unsere Arme sind dir weit, weit entgegengestreckt!« Liliencron hatte zu Ende Januar vom Kriegsministerium dreihundert Mark zu erwarten, die ihm dieses ohne sein Ansuchen seit dem Jahre 1893 als besondere Invalidenzulage zahlte, vielleicht (Liliencron selbst wußte es nicht) gleich einer sechshundert Mark betragenden Zulage des Unterrichtsministers, auf Veranlassung Kaiser Wilhelms des Zweiten. Das Fest sollte ja aber schon früher stattfinden, und so überraschte Anna von Krane Liliencron mit dem Geschenk des fehlenden Reisegeldes. Liliencron, fiebernd vor Aufregung, kam nach Düsseldorf (unterwegs hatte er in Hannover Hermann Busse besucht), in der Schadowstraße war ihm ein Zimmer gemietet worden. Er verlebte mit Krauses und Anna von Krane glückliche Stunden und fuhr dann nach Frankfurt hinüber. Immer wieder hatte er der Schlachtentage gedacht, immer wieder war die tiefe Sehnsucht nach den geliebten Feldzeichen aus ihm hervorgebrochen, jetzt endlich kam er in der Uniform, die er so gern trug, wieder in den Kreis der Kriegsgenossen. Tausend Fragen über Anzug und Festordnung richtete er vorher an Rudowsky, und dann fuhr er am 18. Januar abends um acht mit diesem am Kasino vor. In einem glückstammelnden Brief dankte er der Freundin. Wie lebt der ganze Liliencron, wenn der Brief beginnt:

»Es lebe der Kaiser!« und wenn es weiterhin heißt: »Liebe, teuerste Anna, ich benutze eine freie Minute. Mein Herz ist zu voll, zu unbeschreiblich voll, als daß ich ruhig schreiben könnte. Also alles mündlich. Gestern die Rheinfahrt: unglaublich schön. Dann Empfang und Wiederfinden der Freunde. – – – Ich schweige, ich schweige – – – Heut morgen erst Kirche (ich schrieb in Gedanken dabei ein Gedicht »Vier Fahnen«; die standen nämlich vorm Altar). Dann Parade. Ich führte meine alte Kompagnie vorbei. Zwei Majore (damals jüngere Offiziere als ich) schlossen meine Kompagnie. Dann die Parade des aktiven Regiments vor uns Veteranen. Mit ungeheurer Anstrengung mußte ich die Tränen zurückhalten, mit aller Willenskraft. Dann folgt jetzt Diner u. s. w. O liebe Anne, welche unermeßliche Freude haben Sie mir gemacht.«

Liliencron in Altona

1896

Aufn.: Anna v. Krane

Liliencron war ja den meisten Kameraden lange völlig aus den Augen gekommen, und die Änderung des Vornamens hatte das ihre dazu getan, den alten Lili unerkennbar zu machen; selbst frühere nahe 347 Freunde wie Busse, die seine Kriegsnovellen für ihre Kompagniebüchereien anschafften, ahnten nicht, daß ihr tapferer Patrouillengänger der Verfasser war. Um so tiefer wühlte Liliencron das Wiedersehn auf. Nachdem am Abend die erste Vereinigung stattgefunden hatte, war am Morgen – wie der Brief es schildert – feierlicher Gottesdienst der Offiziere und der übrigen alten Kriegsteilnehmer, und nach der Andacht sammelten sich die einzelnen Kompagnien. Da ward keiner so stürmisch begrüßt wie Liliencron von seinen alten Leuten, und es fehlte nicht viel, daß sie ihn wieder, wie einst seine Siebenunddreißiger bei Skalitz, hoch emporgehoben hätten. Alle waren in hoher Erregung. Auf dem Festmahl versagte dem ältesten Offizier, dem Oberstleutnant von Heynitz (im Feldzug Hauptmann der neunten Kompagnie) bei der Ansprache die sonst so volle Stimme. Am Tage nach der großen Feier versammelte der einzige noch dem Regiment angehörige damalige Mitkämpfer, der Major Weste, nur die Kriegskameraden in seinem Haus zu einem letzten Mahl. Es war ein tief ergreifendes Zusammensein, und der Eindruck blieb Liliencron für die Dauer so unauslöschlich im Herzen, daß er drei Jahre nachher zu dem Gedicht vom »Tragischen Liebesmahl« ward; er widmete es in dankbarer Erinnerung Eduard Rudowsky.

Einundzwanzig Kameraden,

Die sich zum Appell geladen

In die alte Garnison!

Fünfundzwanzig Jahre waren

Wir in aller Welt zerstreut,

Nun, nach fünfundzwanzig Jahren,

Kamen wir zusammen heut.

Sehn und Wiederfinden, neues Knüpfen alter Fäden, Erzählen und Fragen rings um den Tisch.

Schlachtentag und Kriegsgeschichten!

Wie aus Träumen und Gedichten

Rankt sich die Erinnerung.

Die entrollten Fahnen flattern!

Hurra! Unser Regiment!

Säbelblitz, Kommando, Knattern!

Wie die Sonne furchtbar brennt! 348

An die Erlebnisse im Winter auf dem Marsch nach St. Quentin wird erinnert, wo man über den gefrorenen Boden, über Schnee und Eis, über Leichen und Trümmer dem Feind entgegenmarschiert ist.

Milch ist Moll und Blut ist Dur.

Dann ruft der Älteste die Kameraden an: Nicht in Rührung soll das Fest ausklingen, wie am Alltag sollen die alten Genossen wieder auseinandergehn; aber er kommt nicht weiter. Tränen dringen empor.

Und er bricht die Rede ab.

Wenn wir auseinandergehen,

Wird uns einmal noch ein Tag

Wieder beieinander sehen?

Bei gedämpftem Trommelschlag?

Das war nach langen Jahren voll immer wieder lastenden Drucks ein Atemzug freiester, frischester Luft, ein Tag, an den die Erinnerung noch lange, lange vorhielt.

Um so schmerzlicher und trüber war es für den Dichter, der jetzt nach dem letzten Verbrausen des Münchener Sturms und Dranges in ruhigere Zeiten einlenkte, daß im Jahre 1897 eine öffentliche Sammlung für ihn eingeleitet werden mußte. Die Nadelstiche der alten, kleinen Schulden brannten immer wieder, und die Bedürfnisse des Tages konnten kaum befriedigt werden, obwohl sich Liliencron jetzt in den Händen junger Verleger befand, die seine Werke als die Krone ihres Unternehmens betrachteten und demgemäß bezahlten. Sie brachten auch im Jahre 1895 die erste Auflage seiner schon von Friedrich vorbereiteten »Ausgewählten Gedichte« (später Anna von Krane gewidmet) in zweitausend Drucken heraus, eine Sammlung, die Liliencron, sehr zu Unrecht, als »Kastratenbuch«, haßte; gerade sie zeigte schon damals den weiten Umfang seiner Verskunst, wie seine jetzt vereinten Kriegsnovellen ein Bild seiner neuartigen Prosadichtung gaben. Neue Prosawerke, die ja durch Abdruck in Zeitschriften verhältnismäßig guten Entgelt bringen konnten, durfte er nicht drucken lassen, solange nicht das große Mossische Darlehn durch den Abdruck des verunglückten Romans getilgt war. Liliencron suchte eine Stellung als Schloßverwalter zu erhalten, wobei er selbst nicht recht ernsthaft an das Gelingen dachte; Freunde wandten sich an die Fürstin Pauline Metternich und andere, im wesentlichen vergeblich. Der 349 Besuch einer Prinzessin aus regierendem Hause, die ihn ins Nordseebad St. Peter einlud und dort mit ihm seine eignen Gedichte und die Dehmels und Falkes las, beglückte ihn tief, hatte aber keine Folgen für seine äußere Stellung, wenn die Prinzessin sich auch für ihn bemühte. So entschloß er sich schließlich, so furchtbar peinlich es ihm war, die Sammlung zu gestatten, die im Frühjahr und Sommer 1897 vor sich ging. Im Mittelpunkt des Unternehmens stand Frau Ida Auerbach, die Gattin eines Berliner Konsuls, und Fontane und Max Klinger, Avenarius, Max Liebermann, Hans Thoma, Alfred Lichtwark und zahlreiche andere hatten den Aufruf unterschrieben. Liliencron entfloh vor dem Eindruck, den die öffentliche Aufforderung in seinem Wohnort machen mußte, ins Dehmelsche Haus und besuchte von dort aus in tiefen Gedanken das Grab des geliebten Heinrich von Kleist, dessen Umzäunung und Schmuck ihm einen störend konventionellen Eindruck machten. Die Sammlung brachte über viertausend Mark und half immerhin ein Stück weiter, wenn auch nicht weit genug. Die Wiener Bauernfeld-Stiftung gewährte eine Ehrengabe, und das gleiche tat auf Veranlassung des greisen Dichters Heinrich Zeise die Altonaer Zeise-Stiftung.

Liliencron war inzwischen nicht nur in der Hamburger Literarischen Gesellschaft, sondern auch draußen häufig vorgelesen worden. Der Berliner Schauspieler Emanuel Reicher, ein Mitglied des von Otto Brahm erzogenen Künstlerkreises des Deutschen Theaters, hatte seine große Sprechkunst immer wieder gerade in den Dienst seiner Verse gestellt, was ihm Liliencron später lebhaft dankte.

Meinen Dank! Dank heißt die Rose,

Die kaum einer kennt auf Erden,

Weil sie blüht im Waldesdunkel,

Nachts im tiefsten Waldesdunkel.

Hab ich sie für dich gefunden?

Ja, ich habe sie gebrochen,

Und nun leg ich diese Blume

Heißen Herzens dir zu Füßen.

Auch Ernst von Wolzogen las gelegentlich, sogar in Offizierkasinos, aus Liliencrons Dichtungen, und Marcell Salzer tat dasselbe. Im Jahre 1898 entschloß sich Liliencron zum erstenmal, selbst vorzutragen. Die Literarische Gesellschaft in Düsseldorf hatte ihn dazu eingeladen, und mit Zittern und Zagen trat er, der dem feindlichen Gewehrfeuer 350 so mutig untergegangen war, nach einführenden Worten des Staatsanwalts Cretschmar auf die Bühne. »Es war alles (selbst der dazu gehörige Staatsanwalt) wie eine Hinrichtung. Noch erhöht dadurch, daß mich mein Staatsanwalt erst auf ein schräg zum Publikum stehendes Bänkchen führte. Da saß ich nun, ich armer Sünder. Der Staatsanwalt – genau wie vor der Hinrichtung – bestieg das Podium, um dem Publikum zu verkünden, daß der irdischen Gerechtigkeit Genüge getan werden müsse. Aber – o Wunder – mein Staatsanwalt sprach kühne, begeisterte Worte über mich: daß mir, nach vielen Jahren, endlich im deutschen Volke Gerechtigkeit würde, daß die blödsinnigen, schmählichen Angriffe auf mich, die immer noch nicht nachließen, endlich jetzt aufhören müßten. . . . Ich traute meinen Ohren nicht. Dann stieg er herab, ging auf mich zu, u. – nahm mich wie eine Sängerin an die Hand u. – – – da stand ich vor dem Publikum.« Nach den ersten Worten der Kriegsgeschichte »Der Narr« gewann Liliencron seine volle Ruhe und las nun sachlich und schlicht weiter vor.

In den letzten neunziger Jahren traten Liliencron zwei jüngere Schriftsteller näher, die beide in Altona ansässig waren, Carl Bulcke (geboren 1875) und Maximilian Fuhrmann (geboren 1862). Carl Bulcke, ein geborener Königsberger, war als Referendar von Uetersen nach Altona gekommen, er war schon vordem in Haseldorf beim Prinzen Schoenaich-Carolath mit Liliencron zusammen gewesen, und der junge Dichter, der von ihm lernte und nicht, wie so mancher Philister, an manchen Zügen seines Wesens Anstoß nahm, durfte mit ihm auf Spaziergängen und in dämmrigen Ecken alter Altonaer Weinstuben häufig beisammen sein, mit ihm gelegentlich Poggfred-Träume begehn, wie sie jeder kennt, der mit Liliencron über Land ging und dem er dann aus der Ecke einer kahlen Gaststube, unablässig sprechend, phantasierend, jedem Schmetterling auf die Flügel schauend, ein Zauberschloß schuf. Der Holsteiner Maximilian Fuhrmann, hinter dessen schwerfälliger Herzensgüte sich eine feine satirische Kraft birgt, ward bald etwas wie der Vertraute von Liliencrons äußern Lebensumständen; jede wichtige Ausgabe, Haushalt und Einrichtung wurden mit ihm besprochen.

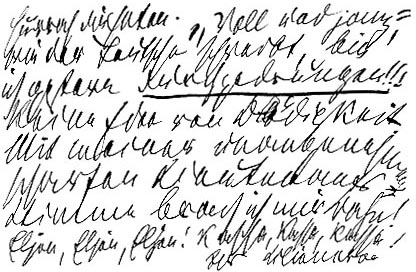

Karte aus Düsseldorf vom 22. Januar 1898 an Richard Schuster

Nachdem der Dichter einmal die Scheu vor dem öffentlichen Vortrag überwunden hatte, ging er häufiger ins Land hinaus – es kam die Zeit, wo es überhaupt Modesache wurde, Dichter nicht nur zu lesen (wofern man das überhaupt tat), sondern sie im vollen Saal zu hören und zu sehn. Noch im Februar des Jahres 1898, wenige Tage nach 351 dem Düsseldorfer Vortrag, kehrte Liliencron in Leipzig ein und las hier in der von Carl Heine, dem späteren Leiter der Ibsen-Bühne, begründeten Literarischen Gesellschaft. Er besuchte dort Max Klinger, ließ sich von ihm viele technische Einzelheiten über das Entstehn seiner farbigen Bildwerke sagen und erhielt als Geschenk das Blatt »Die tote Mutter«, das seitdem mitten über Liliencrons Schreibtisch hing. Nach der Vorlesung fand sich im ersten Stock des neuen Theaterwirtshauses eine merkwürdige Gesellschaft zusammen. Neben Carl Heine und seiner sprühenden Frau Beate, der Tochter des Tondichters Emil Wüerst, Klinger und Elsa Assenijeff, der alte Rudolf von Gottschall, der einst den »Knut« besprochen hatte, und die Jungen Kurt Martens und Frank Wedekind, dessen »Erdgeist« eben durch Heine zur ersten Aufführung vorbereitet wurde. Hans Merian und Edgar Steiger, den Liliencron schon vor fünf Jahren bei Friedrich kennen gelernt hatte, fehlten nicht, dazu kamen vom Theater Max Grube, aus der Musik der blutjunge Gustav Brecher, dessen erste Symphonie eben aufgeführt worden war, von der Universität der Kliniker His und der Mathematiker Hausdorff, der auch unter dem Namen Paul Mongré als Dichter hervortrat, von der bildenden Kunst der Maler Klamrot, aus der Politik die Sozialdemokraten Bruno Schönlank und Albert Südekum und der nationalliberale Schriftleiter Paul Kühn, der Konservative Victor Schweizer – kurz, eine bunte Gesellschaft nach Anschauung und Tätigkeit, aber alle durch lebhafte künstlerische Teilnahme verbunden.

Liebhaber-Aufnahme

1896

Auch nach Prag kam Liliencron jetzt wieder, wie er den Fähnrichsbesuch in Leipzig wiederholt hatte. Die jungen Prager Schriftsteller nahmen ihn in der wundervollen Stadt begeistert auf. Es war im warmen Mai, und er durchstreifte mit Oskar Wiener die von dem kurzen Aufenthalt im Jahre 1866 her ihm flüchtig bekannten alten Gänge und Höhen, die Burg und die Kirchen der Stadt und den Judenkirchhof. Friedrich Adler gewann ihn für den tschechischen Dichter Jaroslaw Vrchlicky. Die Vorlesung selbst fand großen Beifall. Liliencron las neun Gedichte aus verschiedenen Sammlungen, und Alfred Klaar urteilte: »Frei von aller Affektation, mit einer Stimme von etwas überheller Klangfarbe, in deren Schimmer sich ab und zu ein Laut verwischt, aber mit jener schlichten Innerlichkeit, die nun einmal Autorvorträgen eignet und schauspielerischen Künsten weit überlegen ist, und mit angenehmer Hervorhebung der Versmelodie, brachte der Poet seine Dichtungen zu entschiedener Wirkung; nach jedem Stücke ertönte lebhafter Beifall, und als der letzte anhaltende Applaus 352 verklungen war, wurde ein gutgemeinter Rebus auf den Tisch des Podiums gestellt, eine Lorbeerkrone, aus der eine schlanke Lilie emporragte.«

Ende September 1898 las Liliencron in der Literarischen Gesellschaft zu Königsberg und kam seit mehr als zwanzig Jahren zum erstenmal wieder in den Osten des Reichs. Hier ward er von dem Anwalt Robert Gyßling und dem Deutschforscher Karl Marold empfangen und betreut. Er konnte endlich Margarethe Stolterfoth aufsuchen, mit der er seit langen Jahren im Briefwechsel stand, und sich der vornehmen Stille ihres Kreises erfreuen, zu dem die greise Schriftstellerin Gräfin Josephine Schwerin gehörte. Auch hier wirkte die Vorlesung trotz der nicht bedeutenden Stimmittel des Dichters durch ihre Einfachheit und Sachlichkeit, und Otto Wellner fand, daß sie »den schlichten, allem innerlich hohlen Pathos und aller süßlichen Sentimentalität abholden Sinn des Dichters noch bestimmter aufwies, wie das seine Dichtungen ohnehin schon tun.« Ähnlich urteilte der begeisterte Liliencronverehrer Friedrich Wegener, zurückhaltender Emil Krause, der einflußreichste ostpreußische Kritiker.

Im Oktober las Liliencron in Münster vor der ersten Gesellschaft der Stadt bis zum Oberpräsidenten Studt hinauf. Auch alte Kameraden in rheinischen Regimentern luden Liliencron zum Vorlesen ein. Im Jahre 1899 war er in Bonn in der Dramatischen Gesellschaft, in Elberfeld, in Barmen.

Am Schreibtisch, 1898

In diesen Jahren trat ihm auch seine Familie wieder näher, und eines Tages erschien zu seiner Freude der alte Oheim, der Klosterprobst und Wirkliche Geheime Rat Rochus, in des Neffen bescheidener Wohnung. Liliencron war diese Annäherung um so wertvoller, als er jetzt eine dritte Ehe schloß mit Anna Micheel, der am 23. März 1866 geborenen Tochter eines Großbauern aus der Itzehoer Marsch. Freilich erlaubten die kärglichen Mittel dem Paare noch nicht, sich zu gemeinsamem Haushalt zu verbinden, und das Töchterchen Abel, dem nach der Großmutter der Name Sylvestra beigegeben wurde, blieb in der Obhut der Mutter. So hatte es für Liliencron die wichtigsten Folgen, als ihm im Jahre 1899 Frau Elisabeth Förster-Nietzsche zum erstenmal schrieb. Er hatte von ihrem Bruder nicht viel, aber das wenige mit dem Herzen gelesen, das jede Größe, und nun gar diese aristokratische, sofort erfaßte. Und er nahm nun mit tiefer Dankbarkeit die lebensgeschichtlichen Mitteilungen der Schwester über Friedrich Nietzsche auf. Im März 1900, nachdem er kurz vordem mit großem Erfolg in Breslau vorgetragen hatte, weilte er als Gast in Weimar, wohnte in einer Pension 353 nahe Nietzsches Hause und ward durch Frau Förster-Nietzsche der Hofgesellschaft vorgestellt. Er durchstreifte die Stadt, er sah Goethes Stadt- und Gartenhaus, er verkehrte mit Julius Grosse und andern Weimarer Dichtern, besuchte unter Führung Carl Schüddekopfs das Goethe-Schiller-Archiv und las im Künstlerverein aus seinen Werken vor. Bei Paul von Joukowsky konnte er Erinnerungen an Turgenjew auffrischen, mit dem der russische Edelmann eng befreundet gewesen war. Wie der Schüler einst von Erfurt nach Weimar gefahren war, besuchte der Mann jetzt die alte Schulstadt. Der wertvollste Ertrag der Reise aber war, daß Elisabeth Förster-Nietzsche Liliencron die Aussicht eröffnete, einen eignen Hausstand zu gründen. Er suchte, zurückgekehrt, Wohnung in Hamburg oder Altona, aber ein alter Plan, aufs »ganze« Land zu ziehn, eben so weit der Großstadt, daß er noch gerade ihr Geräusch vernehmen und sie leicht erreichen könnte, gewann doch die Oberhand. Elisabeth Förster-Nietzsche, Graf Harry Kessler in Weimar und Fräulein Elise Königs in Berlin versprachen, auf Jahre hinaus die Miete zu erlegen, und so zog Liliencron am 1. April 1901 mit Frau Anna, Abel und dem gerade ein Jahr vorher geborenen Sohn Wulff Kai Benedictus Wittekopp nach Alt-Rahlstedt.

Noch eins bildete lange Zeit eine Erinnerung an Weimar: bei einem ihm zu Ehren veranstalteten Fest überreichte man Detlev von Liliencron einen Lorbeerkranz. Er nahm ihn sorglich mit; und, zu Hause angekommen, hing er ihn unter das Bildnis Heinrichs von Kleist. 354