|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Burdeni füehre

Ịng’graset: Grünfutter gemäht und frisch im Stall verabreicht wird im Oberland nur ausnahmsweise. Der Viehhalter weist es seinen «aus» dem Stall «entlassenen»: ụsg’laßne Tieren an: gaat näät’s sälber. Er laat sie ga weide: uf d’Weid, oder er «treibt» sie nötigenfalls auf die Trift. Drum auch (und erst recht) im Saanenland alle die Weideni: z. B. die Fu̦rbach-, die Lerch-, die Rinderweid, d’s Doleweidli, d’s Rụili. Manch eine sonnenarme Weide ist eine Schnẹe̥weid. Die usseri und innderi Aabe ndweid aber am Aarnebärg trug Sinn und Namen über auf das traute Heim eines von schwerer Tagesarbeit ermüdeten Älplers. Für «Weide» lautet ein gallischer Name, welcher mit dem Begriff der Bodenwirtschaft zusammenhängt, pel, 1 adjektivisch geformt: pelionā, Pillon, d’Pille. Wurde dem Namen das ebenfalls gallische ves, vis (gut, vgl. Visurix, ahd. Wisurïh, der «gute König») vorgesetzt, so kam es zur Vispiliona (1312) als der besonders «guten Weide». Darunter ist nämlich die Guts- und Häuserreihe zu verstehen, welche als die Wi̦spi̦le (in späterer Ausdeutung: «Windspilen» oder gar «Windspillen») sich zwischen Gstaad und dem Steinbruch an der Lauenenstraße so behaglich hinbreitet. Über ihr erhebt sich als Weideberg, der die Lauenen-Enge vom Saanen-Grund scheidet, die hööiji oder tütschi Wi̦spi̦le etwa so wie über dem einstigen Pri̦melód (s. u.) des Talgrundes der heute so geheißene Berg sich emporspitzt, und wie südlicher die Wallisser-Wi̦spi̦le. 2

138 Die Weidezeit dauert demgemäß vom Frühling an, wo d’s Gras aafẹe̥t waxe, bis zur vorwinterlichen Vegetationsstille, wo das Vieh wieder für n es guets Halbjahr g’stallet würd. Die Frühlingsweide beschlägt namentlich solche Talgüter, deren das Dürrfutter entwertende Unkräuter wie Blachte oder Chile («Blacke», Bärenklau u. dgl.) mit ihren ausbrechenden Wurzelkronen die Zähne der safthungrigen Tiere zum abbịße anlocken: zum «essen» in dessen Intensivform: ätzen. Die wertvoller nachwachsenden Gräser und Kräuter werden nachmals als d’s Ab’g’atzta ( S. 105) g’höuwet und g’ẹe̥mdet. Hat dies auf sämtlichen Talgütern stattgefunden, so ladet der letzte Nachwuchs noch zur Ee̥md- oder Härbstweid als Gegenstück zur Ụstagweid. «I ha no z’wẹe̥nig Härbstweid» als Vorsaßweide. Im Gegensatz dazu heißt die Talweide ausschließlich Ee̥mdweid oder uneingeheimstes: abg’atzt’s Ee̥md.

Mittlerweile zeitigen die Meiesunne und die Sonne des Juni: Braachmonat, Braahe den Graswuchs der bis etwa 1500 m hohen Lagen zum Beweiden. Eine solche mittelhohe Weide wird als die «vor» der Hochweide «besetzte» Weide bezeichnet: als die Vorsaß, «Vorschḁß», wenn klein: das Vorschḁßli, Mehrzahl: die Vorschḁßi oder Vorschḁßle̥ni. Die allermeisten dieser Vorschḁsse sind Privateigentum, wie schon alle die Änte̥li-, Amtmanns- (á-), Bach-, Barbe-, Brands-, die Boo’s-, Bohre-, Cholis-, Chüblis-, Davids-, Gịgerli-, Grịtteli- und Grịttlis-, Glawis-, Haldis-, Jakob Hụswü̦rts-, Hutzlis-, Läderḁchs-, Linders̆-, Lịsa-, Mädelis-, Mattis-, Mü̦lleners̆-, Öhrlis-, Oswalds-, Perrete-, Pfund-, Poschig- (s̆s̆), Rellers̆-, Romangs-, Ruffis-, Saffe̥ret- (La.), Schwịtzgäblere-, Stäffes-, Steinere-, Strähls-, d’s Tü̦llerli, Ueligers̆-, Walkers̆-, Wältes-, Werdene-, Wẹe̥hre-, Wilhelms-, Würstes-, Zingris-, Zumsteis-Vorschḁß, sodann die Buwmeisteri-, Dokto̥rs-Vorschḁß zeigen.

Wir erwähnen ferner die Gandbach- oder Gampach- und die Paligụ̆́se-Vorschḁß ( belle côte, «Schönrain», beide zu Abl.). Sie stehen im Gegensatze z. B. zur Lauene-, Grund-, Öi-Site- (Tp.) u. dgl. Vorsaß eines sehr weit entfernten Eigners. Es handelt sich dabei meist nicht um kleine Vorschḁßle̥ni, sondern um Güter von der Ausdehnung der große Vorschḁsse zu SchR. und Gd., in die sich mehrere Besitzer teilen.

Auf ungewöhnlicher Meereshöhe liegen die oberi und zumal die stotzen di Vorschḁß, wohl auch die Tu̦ffsteinevorschḁß (La.). 139 In der Regel gewährt die Vorsaß etwas Notfutter. Hiezu laden von selber besonders schön bewachsene Rasenplätze, die im engsten Sinn den Namen «Rasen» führen, oberdeutsch: Wasen, an «Boden = Bodem» ( S. 45) angeglichen: Wăsem. Schon ein kleines Wä̆semli ladet ein zum wasme: Vorsaßheu bereiten.

Hohe Windspille

Phot. Nägeli, Gstaad

Gemäß ihrer vorsommerlichen Besetzungszeit heißt die Vorsaß vielfach der Maiensäß. An den Mai ist auch gedacht im Meien- oder Mijembärgli (Gd.), sowie in der via de Meyon (1312) als dem Meielsgrúnd. Der Name dieses Sommerheims, das dank der Lage so gar in mildern Wintern bewohnbar wäre (vgl. die Herbrig am Meielsgrundweg S. 45), ist umgedeutschter mons majalis und gab den Namen auch für den Weideberg mit seinen drei Plaanige des undere, mittlere und obere Meiel. Der zirka 2000 m hohe Obermeiel ist bekrönt vom Meielgrat. Neben ihm sind der Meiel-Ritz, die Meielchähle und der Meielsee bekannte Stellen. Schüpfe-, Port-, Flueh-Vorschḁß und Weid-, Grundbärg-Vorschḁß sind weitere Beispiele solcher Abstufung eines Weidekomplexes. Under- und Ober- wiederholt sich z.B. in den Gǘ̦rü̦tschere (Vogelbeerbeständen) des Gri̦schbach, im undere und obere Nätschi, 3 sowie 140 im Ober- und Mittelbärg zu Abl. Sie erinnern an die nĭdere und g’lägnige-m Bärga unterhalb der mit chratze und räble zu erreichenden. Auf solchen erwahrt sich der Witz: E Stei, waṇ gẹng troolet, verchrụtiget nie auf Bergen, welche «aufgehängt» ( ufg’haacht) scheinen «in der ätherischen Luft». 4

Wie aber, wenn die erst bloße Stufen sind zu hohen welligen Terrassen: hier mit einer leimüetige (feuchtlehmigen) 4a Erdschicht bedeckt, die beim trocknen Wetter sich zu einer Chrụspe verhärtet, dort aber als «unaufhörlich durchfeuchtete schwarze Erde die schönsten Herden» 5 nährend! Denn unaufhörliches Wolkenspiel ersetzt hier oben den Wechsel an Hochwuchs, der kaum noch aus verkümmertem Strauchwerk besteht und etwa bei 2000 m an die kahlen Schafbärga grenzt. Solch höchst gelegene Rinderweiden sind der Meiel, der Olde, der Tu̦rnels, das Blatti, der Feißembärg, die Gälte, der Stieretungel, der Saane̥z.

1

Hubschmied. — Wie z. B. der Doppellaut

wr- sich in Wasen und Rasen,

hw- in Hueste und Wueste spaltet, so

kw- qu- in l.

colĕre, cultura usw. (mit Verhärtung des

u, w zu

f und

p) zu kelt.

pel. (Weide). Vgl. Hubschmieds Erklärung von Wi̦spi̦le als «gute Weide» in der Festschrift für

Gauchat 435-438.

2

Wie über dem «Dorf des Sempronius»: Simpeln, der Simplon sich erhebt (ebenfalls nach

Gatschet), wie die Warte als «

specula» (Spiegel), umgestellt die

speluga, den Splügen benannte. Wie überhaupt so mancher Bergname die Höhe über dem und dem Ort bedeutet.

3

Vgl.

Nätsch als steifes Borstengras.

4

Bonst. 9.

4a

Endung

-uot, -uet in Wörtern wie Arm-uet und arm-üetig gab das Muster ab für leem-üetig = lehm-ig.

5

Ebd. 33.

Die ungefähr halbjährige Weidedauer gliedert sich also in die Hụsweid oder die Abatzweid etwa drei Wochen des Mai, die Vorschḁß (und Vorbärg-) Weid ungefähr im Juni und September, die Bärgweid im Hochsommer und die Ee̥mdweid im Herbst. Auf dem Stalde n z. B. dauert die Sömmerung gewöhnlich vom 20. Juni die 5. September. Diese eindle̥f Wu̦chchi = 77 Tage verteilen sich auf 38 Tage im undere, 19 im obere und 20 Tage wieder im untern Stalden. Dann folgt auch hier der Chüescheid: e̥s chüescheidet (s. u.).

Diese gesamte Weidezeit ist d’s läng Zịt, die hochsommerliche: d’s churz Zịt. Auf Bergen wie z. B. dem Stalde wird für d’s churz Zịt Vẹe̥h ’dinget, und zwar um Fr. 60-100 eine Chue oder Zịtchue (s. u.) von 2-3 Jahren, 35-60 eine Määsche von 1-2 Jahren; 25-40 es Chalb. E’s Rinder’s Weid (s. u.) wird verpachtet: um Fr. 40-60 mit B’stallig (will sagen: mit Stafel überhaupt), um Fr. 30-50 ohni B’stallig, Uberb’satz, wenn überhaupt zulässig (s. u.), kommt für eine Rindersweid (RW.) bis auf Fr. 90 zu stehen. Das niedrige Weidegeld für Milchkühe erklärt ich daraus, daß diese durch Mehrung des Ertrags an Milch die Verarbeitung der letztern profitliger mache. Der Weidepächter verdienet äppịs draa (er chu̦nnt ụsa). 1 Die Milchkühe werden vom Küher gedungen: 141 1. fest per Woche Fr. 4-12 (je nach Milchleistung); 2. meistens überläßt der Eigentümer seine Milchtiere: du chast mer de nn gää, was si verdiene. Um den Ertrag zu bestimmen, nimmt man während der dreimonatlichen Weidezeit in monatlichen Abständen drei Proben vor mit Melken und Wägen. Dem Kuhbesitzer wird z’wü̦sse ’taa: moore wei we̥r wẹe̥gge. Es wiege z. B. am 23. Juni die Morgenmilch 6,5 kg, die Abendmilch 6,2 kg. Der Qualitätsverlust des Weidegrases, sowie die Ernährung des werdenden Jungen vermindern das Milchgewicht am 23. Juli auf 4,8 und 4 kg, am 23. August auf 4 und 3 kg. Vom Gesamtgewicht der Bergmilch gibt der eindle̥ft Teil halbfeißa Chẹe̥s. Die aabigi Milch (⅓-¼) wird g’nịdlet und diese Nịdle verbuttert. Und so bezieht der Chüeijer vom Alpbesitzer van der Chue, nach Abzug von 30 kg Käse für Weid und Arbeit, noch 36 kg Käse als Chüezins, also einen ganz respektablen zweuesi̦bez’g-pfü̦ndiga Chẹe̥s. — Die Unterscheidung für d’s läng und d’s kurz Zịt hat ihren Sinn und Wert für Viehbesitzer, die nicht über eigene Weide verfügen, solche aber ihren Tieren zuehei, um sie gesund zu erhalten und die damit freigewordene Zeit profịtliger zu verwenden. Sie lụ̈we die Tiere dem Chüeijer («aus») oder verdi̦nge ’mụ si; der letztere dinget si — meist doch bloß für d’s churz Zịt.

Am Chrinne

142 Solches akko̥rdiere des Alpbesitzers mit dem Viehbesitzer gilt öfters für d’s churz Zịt, aber für eine ganze Reihe von Sommern und ist eine auf Personenkenntnis gegründete Vertrauenssache. Anderseits findet es seine Schranken, je nachdem der Älpler imstande ist, zu eigenem noch fremdes Vieh zu weiden.

1

«Aus» der Gefahr eines Defizits.

Während z. B. in Grindelwald 1 die als Gemeingut verbliebenen Alpen nur mit Vieh befahren werden dürfen, das jeweils zuvor im Tal gewintert worden, sind die uns gleich wertvollern Alpen des Saanenlandes längst ein Gegenstand des Handels geworden. Unschwer entäußerten sich die Gemeinden ihres Kommunalbesitzes, außer wo Stiftungsbestimmungen (s. u.) dies verbieten. Darum haben Saanen und Gsteig als Gemeinden nur wenige Alpen. Lauenen hat z. B. auf Chüetungel 123⅓ RW. ( S. 160), welche sich auf 36 Private verteilen, gegenüber dem Kommunalbesitz von 123 RW. Davon gibt es auf dem Brüchlibärg 51, Chüetungel und Längi Lauenen 15½, Blattibärg 8, Vorder und hinder Trụ̈tlisbärg 14½, Zụ̈neweid 13½, Brü̦schebärg 4½, Tungelmatte 23 und Soders̆egg 3 RW. 2

Wie Saaner anderwärts, namentlich im Gebiet von Rougemont, alpen (vgl. z. B. alle die Praz S. 97), so sind hinwieder die Saaneralpen unglaublich stark mit Fremdbesitz beladen. Wie die Bern-Wallis-Grenze eine Stunde weit über die Sanetschhöhe auf die Nordseite herübergreift, so erlangten Mittelwalliser bereits vor dem letzten Jahrhundert der Greyerzer Grafschaft innerhalb derselben den Besitz der an sich herrlichen Walliser Wi̦spi̦le, um auf derselben bis zur Stunde ihre Wirtschaftsweise durchzuführen. Nur das Gsteiger Ziegenweiderecht ( S. 144) blieb bernisch.

Hält sich diese nach Walliser Art von Frauen besorgte Älplerei immerhin an der Grenze des Saanenlandes, so ergriffen deutsche Herrschaften Besitz mitten in den Lauener Bergen. Ein Graf so früh, daß er 1502 einem Saaner 8 Rinders̆ Weid (s. u.) auf dem Geltenberg verkaufen konnte. Der Berliner Schokoladefabrikant Hildebrant aber besaß noch 1903 neben den Iffigenalpen auch den Stierendungel. 3 Von andersartigem Fremdbesitz, welcher um der Holznutzung willen erworben wurde, redet die Soloturnere im Kh. und im Gd., zu welcher u. a. das eigenartig bewirtschaftete Stuedeli gehört. Am Arnensee haust heute eine waadtländische Elektrizitätsgesellschaft.

«D’Bärner hei d’Weideni u d’Friburger d’s Vẹe̥h», urteilte Herr von Bonstetten, 4 der warme Freund des Saanenlandes. Und er fügte bei: «Freiburger kommen durch Saanerweiden zu guten Viehverkaufspreisen, die armen Saaner zu teurer Viehaltung und teurem Selbstunterhalt.» 5

1

301-331.

2

Laut äußerst verdankenswerter Auskunft von Herrn Amtsschreiber

Würsten.

3

Dettw. 80.

4

M. 21

b.

5

Ebd.

Wieder erwacht ein sonniger Weidetag, und die bi̦ schlächtem Wätter lieber ahi (ni̦dsig), bi̦ guetem uehi (o bsig) weidenden Tiere rä̆ble kletternd Bärg ụf. An steilen Gehängen kommen ihnen dabei die mälig ausgetretenen Engpfade zustatten: die Treie (Abl.), Trüeije, Tröije, Chuetröije (Einzahl: der Tröije) Es kann 143 sogar zu einer Art System dieser Viehwege kommen: einem Haupttröije gehen parallel kümmerlich begonnene Nebenwege, welche aus einem Abhang es treie̥ts, es tröine̥ts Rein machen. Zur Schaffung gleichmäßig gangbarer Pfade in halber Kuhhöhe übereinander helfen die Küher selbst nach durch «Tröyen öffnen» (1772). 1 So können schwerfällige Tiere (und Menschen) bequemer ei Fues vu̦r den andera sätze, als die bloß da und dort in den weichen Boden getretenen Löcher es gestatten. Diese «Fu̦rggi und Stueffi» machen das Wandern mühsam und beschwerlich.

Am Hoore

Phot. Marti, Bern

Auf völlig erklommener sonniger Höhe erfreut die Tiere ein auch bei stillem Wetter für sie eben merklicher Luftzug. Da fassen sie wohlig Stand, und manch eine derartige Stelle heißt auch so: der (1940 m hohe) Stand auf der Wi̦spi̦le, der Meiel-, der Blatti-, der Iffige-, der Chlin- und der Hööi-Stand (2100 m).

Der Hütte ferne hier gern verweilend, lassen die Tiere sich im Freien melken: stande. 2 Sonst ist der Ort hiefür die Hütte, und die Zeit dazu die auch im Tal innegehaltene. Früher kam es allerdings vor, daß man a su̦me n-m (einigen) Bärge die Kühe bereits um 2 bis 3 Uhr von der Nachtweide hertrieb, fụr hu̦rtig z’mälhe u z’chẹe̥se und den Heuern im Tal fri̦schi ganzi Milch und Schotte zutragen zu können. Auf andere, meist mit Jungvieh und mit nur schwachen Milchnerinnen besetzten Bergen blieb man umgekehrt lang li̦ge, damit auch die Tiere nebenan lang ruhig bleiben. Ein Vater stellte allerdings bei 144 solchem Vorkommnis den Sohn zur Rede: Wost oppa d’Chüehleni hụ̈̆t nụ̈t mälhe?

Gemächlich hingestreckt liegen auf dem Underbätt des Stafelstalls die Kälber, auf dem Oberbätt die Kühe als auf ihrem Stal llä̆ger (s. u.).

Einfach dagegen als das Lä̆ger oder Lä̆gerli, d’Lä̆gere, d’s Schaaf-, d’s Sẹe̥-, Grị̆de-, Fleutene-, die zwei Olde, d’s chalt Läger, vgl. der Uelilägerstu̦tz usw., bezeichnet man den freien Platz um die Hütte oder Hüttengruppe herum. Meist liegt es eben und immer sonnig. Es ladet das bei unfreundlichem Wetter der Hütte genäherte Vieh zum l̦̆ige, zumeist jedoch zum grase des dunkelgrünen, fetten, saftigen Futters ein.

1

Die Wortgruppe erinnert an «

traginare» (dahinziehen).

M-L. 8837.

2

Vgl.

Gempeler Sa. 5, 99.

Nach besondern Abmachungen wandern auch Ziegen mit auf die Viehweide; zumal in Saanen, wo die Ziegenzuchtgenossenschaft sich dieser Milchlieferanten annimmt. Einen eigenen, mit 8 Franken vam Stück entlöhnten Geißhirt aber hält noch die Bäuert Gsteig für 40 Geiß un em Bock, welche auf der Südwestseite der wältsche Wi̦spi̦le ein uraltes Weiderecht genießen: erst ụf der Burg, dann auf voller Berghöhe. Der Hirte sammelt allmorgentlich bi̦ n den sịbne u̦mha mit wiederholtem hoorne die ihm anvertrauten Tiere im Döörffli und dessen Umgebung und bringt die Rịe̥schele 1 zur abendlichen Mälcheszịt auf die Dorfstraße zurück. Da ist bereits Eignerin um Eignerin ihr Tier chon uberchó (in Empfang nehmen) — hoffentlich mit vollem Utter, sụ̈st...! Ist das Euter schlaff, so ist der Hirte schuld. Denn e Pfar rer un e Schuelmeister un e Geißhirt mache’s nie allne rächt u chönne’s nie allmụ träffe.

Jahrtausende älter ist die von poesiereicher Geschichtschreibung umwobene Gestalt des Schẹe̥ffer, der mit Schẹe̥fferei, mit schẹe̥ffere sein karges Brot erwirbt.

Ist er doch der Vertrauensmann des Urstammes aller «Vieh»-Herden, 1a der nun zu deren letztem Stiefkind geworden ist! Hie und da gibt ein Bauer einem Nachbar en Au für zwei Jahre i n halbe. Während dieser Zeit sind dieses Mutterschaf, sowie alle ihre Nachkommen Halbschaf, und nach abgelaufener Frist erhält jeder die halbe Stückzahl. Im Nachwinter darf es der erste Weidegast der Hụsmatte sein: sobald es grüentschelet, wird das Schaf ụsg’laa ( S. 137).

Geißhirt im Gsteig

145 Im Sommer aber gehört es als b’bäärget’s Schaf auf den Schafbärg: das Zabli, 1b das Fleuteli, di oberi Wassere, das Gịfer, den Oberolde, d’s Äuigi, d’s Chrotti, d’s Schlụhi, den Großteil der Wịịstätt, einen Teil des Tụrne̥ls. Wie früher 800 Schaf, weiden nunmehr noch etwa 450 auf dem Gịfer und der Wassere.

Un a dene balbe isch’s no fü̦ü̦r u g’nueg! Denn di Tieri mindere d’Weid sälber: Es ịe̥ders Grasmü̦tteli wird mit abg’nage seiner Härzblettlene und Würzelene beraubt und macht dem Felsgeröl Platz. Sommerschnee und Sturm verhindern die Neuberasung. Und wie der Weide, spielt die Wildnis den Weidetieren übel mit. Da und dort verlauft sich eins im Gemsenrevier, in welchem aber auch etwa eine Saanengeiß es Jungs reicht. 2 Ein anderes Schaf ertroolet, ein drittes geht zugrunde an einer von niemand erkannten innern Krankheit; ein viertes verräblet 2a (verelendet) als schụ̈chs G’schöpfli, das von jeder so unentbehrlichen Salzläcki, von jedem etwas bessern Grasplätzli weggescheucht wird.

Va Glück räde können darum an jedem herbstlichen Schafscheid 3 der Hirt und die Eigner der im Frühling aag’noo mmne Schaf, wenn keines läbig ol d tood zurückgeblieben ist.

Zur Kontrolle der so liecht verwechselbaren Individuen einer Häärd, einer Trị̆bi, einer Trụppe, einer Tschu̦ppele, eines Tschu̦ppeli oder Tschü̦ppeli, die sich so leicht zertrü̦tzle (zerstreuen), 4 dienten sonst die — auch von den gaalteṇ Geiße — am Hals getragenen Beili. 5 Von den toten Tieren hat der Schäfer im Herbst Beile und Ohren mitzubringen und dem Eigentümer abzugeben.

146 Früher dienten Beili auch, als Marken für die Anzahl der Kuhrechte (s. u.) eines Anteilers an einer gemeinsamen Bergweide. An einem Stahlring hängen aufbewahrt die Staldem-Beili. Die Vorderseite des Holztäfelchens trägt den Namen des Inhabers ganz oder in Initialen ( Brandzeiche), die Rückseite zeigt die Zahl der ganzen und halben Rindersweiden (RW.). Andere Berggemeinschaften verwahren die Anteilsmarken in der Beiletrucke mit bisweilen sehr zierlichem Verschluß.

Der Inhaber der meisten Kuhrechte hät di gröösti Beile Weid.

1

Eine Reihe, vgl.

Schwz. Id. 6, 1463.

1a

Aw. 386.

1b

AvS. 18823, 20.

2

Wie die eines halben Wildtierlebens sich erfreuenden Witzwiler Schweine gelegentlich von Wildebern Besuche empfangen.

2a

Schwz. Id. 1, 151.

3

Vgl. den ganz anders bedeutenden im

Gb. 519-529.

4

Vielleicht zu «Ritz» als «Riß» mit der Vorsilbe zer-, deren Bestandteil -er- mit «ent-» vermengt wäre, wie etwa in

er-zeie aus

ent-seie (s. u.)

5

So fest «ge-füg-et» (

Prellw. 365),

daß ’s hät, ist z. B. die

pag-ella (

M-L. 6142. 44): der Pegel als zuverlässiger Ausweis eines Wasserstandes. Ein ebensolcher Ausweis sachlichen Eigentums heißt — mit gleichem Wort — die Beigle (

Gw. 547) die

Beile (vgl. die alte «Kaufbeile»). Der Name trug sich über auf die Nachfolgerin des Kerbholzes, das winzige

Täfeli, das einem Weidetier als Eigenumszeichen umgehängt wurde. Vgl.

AfVk. 1916, 288;

Schwz. Id. 4, 1161-1166. Nun ersetzt durch

Ohrzeiche oder andere Merkmale am Tierleib.

Beiletrucke

«Üsi schöni Zịt isch choo!» Eine schöne Zeit für unsere Stalltiere, deren ganzes Leben ein Wechsel ist zwischen mehr als halbjähriger Kettenhaft und kaum halbjähriger Weidefrist! Drum die Freude am ẹe̥rsten ụụslaa, wenn ’s äntlichen un äntliche gruenet.

147 D’Freud fehrt de n Tieren ị d’Bei, u scho im Stall chönne sị ni̦t mẹe̥h r still staa. Si̦ g’spü̦re’s, das s o ch fü̦r sịe̥ «di schöni Zịt» chunnt, wa sị us der mu̦ffelige Stallluft ụsi chönne. Scho bi däm mache sị Freudeggü̦mp, es ist fast schwär, si losz’laa u si us em Stall z’bringe. Allz wollt z’ẹe̥rst sị, u vor luter Freud gi̦ bt’s bi’r Tür es G’stoor un es Wu̦r ri. Gu̦ggi mụ nu̦me d’s Freudi, 1 die prächtigi Chueh daa! Da steit sị ganz paff u darf sich chụm verweigge. Der Chopf schräckt sị ụf u gu̦gget, weiß nit wahi̦’n; si cha nn’s fast nid begriffe, daß’s under einist vo̥rbi sị sölli mit däm lenggwịlige Stallban n. Dä Blick! U wị sị mit g’spitzten Ohren u̦f das G’su̦m m im Gras lost! Scho lang hät d’s Freudi u̦f dä Momänt ’passet, u jetz chu̦nnt’s mụ fast z’g’schwind, So steit’s es par Minuti. Aber den n u̦berchu̦nnt’s Läbe — u wịe̥! Es macht Gü̦mp u Sprü̦ngg u schlẹe̥t hööij uf; ünz’s zahma Chuehli ist nit mẹe̥h wi̦der z’b’chänne! Das schịe̥ßt umenandere, mụ ist fast sälber niena mẹe̥h sicher. Es möchti di ganzi Matte für sich al leinig ha. Aber da sị no anderụ, u̦ die hei d’s glịha Rächt! Die g’stabeliga Tieri chönnen uf d’s Mal gumpen u satze mit vü̦rhi g’sträktem Chopf u hinderụsi g’ställter Ggạuwe (Schwanz, s. u.), es würd eimụ fast angst dḁrbịi.

Bi̦ n allem däm chalberochtige tue vergässe si fast no z’frässe, bis sị müedụ si vor luter gumpe u springe. U jetz chönne sị ja doch sälber näh! lang g’nueg ist ’ne d’s Fueter in der Güeti u Vi̦i̦li vorg’mödelet worde.

D’s Churza würt eifach abg’schri̦sse. Auf das Abweiden verstehen sich übrigens besser die Pferde und das Schmalvieh.

Ergötzlich ist zu sehen, wie das bereits geschulte Weidetier das ihm Schmeckende ụsa u̦berchu̦nnt und das ihm nicht Behagende ụsi schaffet. Wie dagegen dies Fü̦li, dessen Grasen es ẹe̥wigs schnü̦pfe u pfu̦pfe u schnụtze ist, bis es Häärd u Gras unterscheiden gelernt hat!

So tĭ̦fig denn auch runden sich die Leiber der Ụstagsweid-Pensionäre, daß bei ihrer Wertschätzung auch der Erfahrne sich cha tru̦mpiere. Drum der Spruch: An ere Chueh uf der Weid un a mene Meitli im Sunntigg’wand cha sich eina liecht uberchauffe.

1

Kuhnamen s. u.

Der Hụsweid kommt neben der Gelegenheit, die Stalltiere erstmals a n d’s Gras z’laa, noch eine andere große Bedeutung zu: Sie gestaltet sich beim richtigen Viehzüchter zu einem gründlichen visidiere des Leibes und seiner Pflege. Wie steht’s mit der Haut, wie insbesondere 148 mit den Chlauwe! Wie werden die den Auftrieb aushalten nur schon zum vórschḁsse in der Vorschḁß, wo man sie ụstaget und härbstet? und wie zuletzt noch auf der Ee̥mdweid des Tales!

Das Gegenstück der letztern: die Ụstagweid uf dem noch ung’mistete Abatzplätz kann im fernern eine Vorübung werden auf all die Unannehmlichkeiten der Sommerweide. So die Witterungsumschläge, welche den wohligen Wechsel zwischen Nachtweid und Tagesstallung unterbrechen. Bei der Aabeweid vu̦r mälhe, oder noch früher kann es heißen: Hịnḁ cht ṇ gi bt’s e Stallnacht! Mụ mueß stalle: ịtue statt neu ụslaa. Aber auch die Fä̆l li-G’fahr unzureichend umzäunter Gebiete kann die Weidezeit zur bloßen Tagweid oder z’Tag-Weid machen.

Im ganzen aber gestaltet sich die Weide zur «Wunn und Weid» alter Sprache mit der zur seelischen «Wonne» erhöhten Bedeutung des erstern Wortes. 1 Auch in der zur «Augen- und Ohrenweide» veredelten Weide als ursprünglichem drụf ụs sị, drụf ụs gaa nach öppise̥m 2 klingt die Sinnverwandtschaft mit «Wonne» durch. Ja, er erteilt selbst allen den -weid der Alltagssprache einen Anteil von Gefühlswert, den zumal ein fremder Alpenwanderer durchzuempfinden vermag. Er wandert an einem schönen Herbsttag über eine -weid und über die und die Weideni, über ein -weidli und über die und die Weidleni. So die Josefs- und Chüblis-weid. Die sind nach Besitzern benannt, die einst drụff g’sässe sị. 3 Wir nennen ferner: Die Zimeweid (vgl. d’Si̦me- als Simons Weid. La.), die Werdene- oder Werne-weid, die Weide der Werdi (La.), Piggene- ( Piquin, La.), als Personennamen 1312 Willi, Rod. und Vauterius Piqui, Beggeweid. Die Zụ̈ne-, Gerte-, Fange- und Fängeweid s. u. Die Schnẹe̥weideni bieten auch in Zeiten sommerlicher Schneefälle noch ein karges Notfutter. Die Winterweid, die lätzi Weid: S. 65. Die Mittel-, die hinderi, die längi oder Längeweid, die Vorbachweid. D’Schlịffe-, d’Zu̦beweid ( S. 84). D’Rü̦tschli-, Äbene-, Grabe-, Fŭ̦re, Ggumis-, die Schü̦pfe-, Steine-, Flueh- und Flüehweid. Die Wald-, Stocke-, Chreis- und Chri̦i̦s-, Erle- und Lercheweid. D’s Schu̦ hmachers-, d’s Saagi-, d’s Bad- ( S. 79), d’s Brunneweidli. Auf vormalige Weidepraxis deuten die Gans- (Gb.), Ochse- (La.), Roßweid.

Zeitgemäß dagegen berücksichtigt die Alpwirtschaft die Bedürfnisse der nicht älplerischen Bevölkerung durch die Pflege der Heimweid, 149 der genauer so geheißenen Heimchueweid. In der fäldzü̦ü̦ge n 3a (leicht beweidbaren) Umgebung seines Ganzjahrheims hält dessen Besitzer eine besonders mälchigi Heimchueh, wenn nicht deren zwoo, um die Besteller der zur Alpzeit besonders raren Heimchuehmilch zu befriedigen. Diese Heimweid ist der Heimchueh einziger Wechsel zwischen Sommerweide und Winterstall. Immerhin jedoch ein freundlicheres Geschick als für unterbernische Tiere, die oft nicht einmal zur Tränke von der Krippe loskommen.

Welch ein Glück aber für die Großzahl der Stallgenossen, die nach reichlich ausgekosteter Hụsweid in der Umgebung des Winterheims die Bergweide antreten dürfen! Die Vorsaß erst, dann den allfällig folgenden Vorbärg und den Bärg, um von hier ebenfalls stufenweise den Rückweg anzutreten: Vorbärg, Vorsaß, Hụsweid. Wenn d’Bärga no ch drüi Farbi hei: wịß un älb 4 u grüen, darf d’Hụsweid mit der Vorsaß vertauscht werden, wenn diese noch teils frischen und teils schmelzenden Schnee hat, und wenn eis Grüene̥tli am anderen aafẹe̥t hange. Die Juniwärme wird dem Wintergast bald dana hälffe! Eine Kuh, die beim Aufstieg aus tiefem Schnee hät müeßen ụsag’schụflet wärde, weidete drụ̈i Wuchi nachher auf dem selben Platz.

Ob hinwieder immer der herkömmliche 21. September richtig der Tag zur Abfahrt von der Alp sei, hängt gleicherweise von der Witterung ab. Der Turbacher hat für die Nötigung zum Weidewechsel den Witz bereit: Wenn der Tŭ̦re (Tragbaum des Käsekessels, s. u.) u we nn d’Tü̦̆reni aafaa rụgge, so müeße wier enandere Platz mache.

Also ahi zü̦̆gle, wie im Vorsommer uehi. Wir müssen den Zügelwääg antreten. Den kennen die ältern Tiere bereits; und sie ahnen, wie im Frühjahr, daß nun die Zü̦glete bevorstehe.

1

Vgl.

Walde 818;

Weig. 2, 1285.

2

Vgl.

Weig. 2, 1227.

3

In rechtssymbolischer «Besitznahme».

3a

Seltenes Beiwort aus «ziehen» (vgl.

Kluge 505): die weidende Heimkuh zieht gleichsam zu Felde.

4

Schwz. Id. 1, 212.

Also auf zur Zü̦gli, Zü̦glig, Zü̦glete des Alpviehs! 1 Gut saanerisch sagt man: z’Vorschḁß g’gaa, z’Bärg g’gaa. 2 Es ist das Frühlingsfest des Oberländers, dem bis zur herbstlichen Talfahrt auf die Hụsweid noch eine Reihe anderer folgen. Eine Lauener Familie zü̦glet achtmal im Jahr: i d’Vorschḁß, in die längi Lauene, ụf e Chüetungel, in die längi Lauene, i d’Vorschḁß, in drei verschiedene Winterheim. Die Hälfte dieser Zahl ist das Mindeste 150 im saanerischen Nomadenleben, vier Monate die gewöhnliche Dauer der Weidezeit. So traurige Jahre wie 1661 und vollends 1816 können freilich auch die auf 15 Wochen zusammendrängen, indessen Glücksjahre wie 1660 die Vorsaßfahrt auf Ende April, die Bergfahrt auf Mitte Mai vorrücken.

Wenn nur das Zü̦gelwätter sich so schön anläßt, wie vor und nach der U̦ffahrt (21. Mai) 1925! Wie dagegen, wenn die an sich willkommene Lu̦ftpu̦tzete als Schnẹe̥räge oder Rägeschnẹe̥ zum Geleit gehören muß! Wie schwer wird da die Ordnung der Heerfahrt! Das Tier läßt sich kaum von einem rasch ausersehenen Obdach versprängge (fortjagen). Statt in gemessenem Abstand lauffe si dick (dicht) neben- und hintereinander. Sie stoßen enandere, was sonst gerade die starken Tiere zumal an schwer gangbaren Stellen underwäge laa. Statt an rẹe̥ze Wegbiegungen unter Felswänden hin i̦nennaha z’trappe (wie die Maultiere ụssennaha), gefährden sie sich den schlecht überschauten Zü̦gelwääg. Viel kommt allerdings auch hier auf die G’schịdi der Heerkuh (s. u.) an. So auch, wenn einmal in Frage steht, wo jetzt am Platze eines ergangne (nicht mehr gebrauchten) der neue Weg durchführe. Welche Klugheitsprobe, wenn an solchem Scheideweg die Heerkuh sich etwärist in den Weg stellt, um keini dü̦rhi z’lasse, sich energisch an den hinter der Schar der schreitenden Herrn und Meister hinwendet und mit kurz abgestoßenem Mụ̆! frägt: Wa dürhi? Ein Wink mit dem Haaggestäcke, und das Tier übt voller Wegkunde seine Führerrolle fort.

1

«Alpaufzug» von Johannes Jegerlehner im «Bund».

2

Vgl. g’sịị in

Lf. 171.

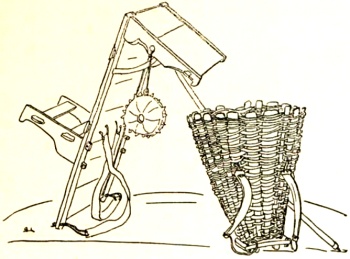

Hutte u Rääf

Und nun ein Blick auf die Zü̦glete eines nachbarlichen Bauerngutes! Sie gilt dem Umzug von 20 Kühen, 3 Mu̦nige und 36 Stücken Galtvieh vom Oberdorf Saanen auf die Gi̦blere ( S. 58).

Voran schreitet die Meisterchue bedächtig und sicher, ihre große schwarze Trẹẹchle hin und her bewegend, so daß ihr dumpfes Getön harmonisch 151 in das der kleinern und feinern Glocken hineinklingt. Sie folgt sicher dem lockenden chom! chom! oder chu̦u̦b! chu̦u̦b! des voranschreitenden Sennen und duldet nicht, daß eine vorwitzige Kameradin ihr den Platz streitig mache. Im Anfang herrscht ein aufgeregtes Treiben im Herdenzug; ungezählte langgezogene, freudige und ungeduldige «mụh, mụh!» durchschwirren die Luft. Die ältern Kühe ahnen, was diese Ku̦mä̆di zu bedeuten habe. Sie trappe ruhig der Leitkuh nach. Die jüngern Tiere sind aufgeregt, satze vor- und rückwärts, haschen hier am Straßenrand nach einem Büschel Gras und versetzen dort einer Kameradin mit den Hörnern einen Pu̦ff in die Seite. Sie sind kaum zu bändigen in ihrer ausgelassenen Freude. Und erst der junge Muni! Der weiß sich nicht zu fassen in seinem Freiheitsdrang. Für ihn ist die Straße zu wenig breit. Er bricht durch das Tü̦rli in die benachbarte Wiese ein und wüetet wi̦ verruckt im hohen Gras herum. Dem sich ihm nähernden Sennen entspringt er dann in großeṇ Ggümpe.

Chässiträger

Phot. Seewer, Gsteig

Nach und nach ermüden sich die Tiere und folgen nun ruhig eini na ch der andere in schöner Linie, der bekiesten Straßenmitte ausweichend, dem Bord entlang.

Hinter dem Herdenzug folgt auf einem Wägeli der Zü̦gelg’rü̦mpel, der in den nötigsten Bättstü̦ckene, Eßwaren und sonst allerlei zum Berghaushalt gehörenden Dingen besteht.

Am schwierigsten gestaltet sich die Zụ̈glete mit jungen Chälble̥ne n und de n Sụ̈we. Kaum bringt man diese Tiere vom Fleck. Sie sind chlu̦pfigi und erschrecken ab jedem Geräusch.

Die spätere Zü̦glete von der Vorschḁß ụf em Bärg gilt dann zumeist auch dem Chẹe̥schässi. Ein handfester Bursche macht sich wohl 152 gar den Spaß, es wie ein Goggöfeli (spöttisch so geheißenen Zylinderhut) auf dem Kopf zu tragen. So wandern auch handlichere Möbel zu Hütten, wohin längst kein fahrbarer Zü̆gelwääg, Bärgwääg mehr führt.

Was aber ist die schönste Augenweide eines Alpaufzugs ohne die Ohrenweide des Geläuts! Erst, wenn auch hier noch das Auge ein Ergötzen findet am schmucken Gloggeriemme. Auch gewöhnliche Lederriemen wollen mit richtiger Behandlung ( salbe usw.) vor dem g’stabelig wärde bewahrt sein, um ein richtiges nü̦sche (s̆s̆, aaläge) 1 zuzulassen. Dem hiergegen sich anfangs sträubenden Weidetier muß am Hals öppi̦s lụ̈te. An den Ziegenhals gehört wenigstens das möschig (s̆s̆) Geißeröli von Baumnußgröße, in welchem das ịsig Chrü̦geli herumrollt und durch den Schlitz tönt. Schöner klingt die Glogge dank dem am Boden im Ring zum aaschlaa frei beweglich ịṇg’haachte Chnalle (Klöppel).

Mehr als das töppele des Geißtrĭ̦heli macht auch das Geißglöggeli Vergnügen schon bei so kleinen Bewegungen wie dem chöuwle, chü̦wle. Größeres Behagen als die Walliser Tschä̆deri und sogar die weithin schallende Schamụni-Chlopfi (aus Chamounix) würde wohl auch den Weidetieren der Walliser Wi̦spi̦le ein Glockengeläute bringen.

Stolz immerhin auf ihre Würde als Treehelchueh trägt die Anführerin der Herde zur Vorsaß- und zur Bergfahrt ihre Zü̦geltreechle 2 und läßt sie bammeln: treechle. Und um ke Prịịs wird, was eine rechte Heerkuh ist, dem Sennen das einmal in seinem Wert erkannte Abzeichen ihrer Vormachtstellung erlassen: d’Rosa bru̦mmlet und d’Li̦sa tuet nit e Wank a b-d der Stallbrü̦̆gi, bis die Leute sich b’sinne, was sị z’tüe heige, was sich g’höört, u was Oornig ist. Doch, auch «psychopathische» Gegenfälle kamen vor. Eine Kuh bekam vor der ihr ungehängten Schelle oder sogar Glocke einen solchen Schreck, daß sie, um das aaschlaa zu verhüten, ganz plampig vorwärtsschritt und, wenn ihr doch ein Anschlag entschlüpfte, vor Chlu̦pf e Satz g’noo hät. Auch schon das Gewicht dieser unaufhörlich um den Hals baumelnden Schallgeräte kann wie die Strafe eines Schalewä́rchers̆ empfunden werden.

Die große Zü̦̆geltreechle gilt übrigens bloß dem Festtag der Zü̦̆glete. An andern festlichen Weidetagen tragen zwei Bevorzugte der 153 ganzen Trị̆bi oder Trị̆bete die kleinern Fäldtreechli. Für all Tag genügt die älter gewordene Fäldchlopfe.

Was sind aber all diese bläähige Treechli u Schälli gegenüber der Glocke!! Dịe̥ gị bt der rächt Ton aa, und nirgends so rein und schön als wie im Saanenland. Da tuet’s so rächt chüeijeren u ggloggne! Glöggelen u frässe: das ist das Tun des Weideviehs. Der Älpler, dessen Kühe wieder eine der prächtigen Weidenächte im Freien genießen, läßt sich voll der Wonne des silberhellen Zusammenklangs i’ n Schlaf glöggele. Und weckt ihn ein der Hütte sich nähernder heftiger Ton, so weiß er: das ist «die braune Lisel», die zum u̦brige 3 Zeitvertreib d’Glogge flü̦schschet (schüttelt) und darob tatsächlich die Milchadern in doppelt gedeihliche Bewegung setzt. Er wird nur nicht versäumen, am Morgen den Lämpe des Tieres auf allfälliges Wundreiben der Haut z’visidiere.

Glockengießer K. Schopfer

Wenn so über das weite Gelände hin ein jedes Tier zum wohltönenden G’lụ̈̆t mitwirkt, mag wohl einer das nur allzufeine «Glänggerliwä̆se» kritisieren: Früeijer hei van ere Rieschele Chüe nụmḁn ĭ̦hrerụ drüiụ ol d vierụ̆ Gloggi aaṇg’habe, u di schwärsti hät fü̦f Pfu̦nd g’macht; nit zäächni bis drizäächni, wa mu̦ di arme Tieri dḁrmit plaaget. U de nn sin de nn nota bä̆ni di Gloggi zahltụ g’sị, und derfür hät mụ der Chäller u d’s Bụr (s. u.) voll’s Chẹe̥s g’habe. 4

Der so Kritisierende vergißt, daß das Geläut am Hals der Trägerin zugleich als die Kontrolle ihres gesamten Tuns und Lassens im freien dient. Ihr Eigner merkt am Zeit- und Kraftmaß der ersten Töne, was d’Chue macht. Bei gleichmäßig ruhigem chlingele fri̦ßt sị; vereinzelte heftige Anschläge verraten, daß sie G’schmäus abwehrt; nachhaltiges heftiges, unglịchlig starchs G’schäll deutet auf wildes satze im Revier herum. Leise verklingende Töne sagen: sie lị gt u chü̦wlet, chöụwlet behaglich. Wie aber, wenn sie sich verlü̦ffi u 154 verlu̦ri: wer redete von ihr, wenn nicht der aus der Ferne auffangbare Ton der Glocke?

Was will man übrigens in einem Saanenland, dessen Hauptort zu seinem Stolz ein vom Großvater auf den Enkel fortg’erbt’s Gloggeṇgießer-Geschäft vom Ruf eines Schopfer mitzählt? Als Nachkomme eines bereits 1361 als Schuppa, 1368: Schuppha vorkommenden Saaners gründete 1819 Karl Schopfer auf der Sonnseite des Amthauses seine fonderie de cloches, und Viktor und Karl feierten 1919 das hundertjährige Bestehen der Firma. Mit welchem berechtigten Selbstgefühl! Sommerliches Geläut von Saanerglogge ertönt heute über die Weiden und Berge des Waadtlandes und des Simmentals hin bis hinab ins Unterland, wo überhaupt von naturgemäßer Tierhaltung die Rede ist. Und wo auf winterlichem Straßenverkehr eins der wohlig sich ins Ohr einschmeichelnden Roßg’lụ̈t das eintönige Roßg’schäll aus dem Felde schlägt, da sagt man sich: das ist no eis va Schopfer!

Glockengießer A. v. Siebenthal

Wie nun seit 1922 von seinem Saaner Nachfolger: dem trotz seiner Jugend schon fest in seines Lehrmeisters Kunstgeheimnisse ịg’schossene Alfred va Si̦bethal. Denn der am 26. Januar 1851 geborene Karl Schopfer ist am 27. März 1922 gestorben. — Zu den Geheimnissen seiner Kunst gehörte die Ku̦mposizión der Metallmischung, die seinen Glocken den ganz eigenartigen, eben Schopferschen Klang erteilte. Auch wußte er seine Gebilde dem Körperbau ihrer mutmaßlichen Trägerinnen anzupassen. Nach ihrem Gewicht (soundso viel Pfund wiegend) unterscheiden sich die Glocken wie Nụ̈ner, Zäächner, Eindle̥fer, Zwölfer und Drizäächner für länghalsigi und churzchöpfigi Chüe und die Häfeli-formen für längeri Chöpf und chürzeri Häls. Die größte Abwechslung in den Formen bieten der Sĭ̦bner als Häfelisĭ̦bner, Schiffsglöggeli und äbena Sĭ̦bner (gerade Form, während die andern eine gebogene Form haben).

Der Name des Gießers, sowie einige Verzierungen werden denn auch mit edelstolzem Bewußtsein des Urhebers in die Glocken eingegossen.

1

Der

Nü̦schel, s. u. und

schwz. Id. 4, 835.

2

Bemerke die drei Formen. Bei

Stalder 1, 302 als «Schwester des Trinkglases» gedeutet. Vgl.

Jaun 125.

3

unbequem.

4

AvS. 1885, 14.

Seine eigenen Bergfahrten feiert oder seinen Ụftri̦i̦b erlebt neben Roß und Rind d’s G’fi̦sel.

So werden, zur vollen Ausnützung der Molkereiabfälle und der Gelegenheit zum sich vertue im Freien, zuvor im Brustumfang g’mäßni Sü̦wle̥ni einem Chüeijer anvertraut: i n d’Träähi g’gää. Ein Küher, der ein Fädschi hät z’träähe g’haa, erntete allerdings im Herbst auf seine Frage: U jịtz, was d’du̦cht di ch, wi dị’s Sü̦wli ’taa heigi? die Antwort: Oh, g’waxe hät’s nụ̈t, aber dḁrfür e n-m Bitz g’mageret.

Gegenüber dem als bloß «mit seinem Tode nützlichen» Schwein wird das Bärgroß zu mannigfacher Arbeit gedungen. Wandert sein Füllen mit, so werden beide meist gredig aaṇg’noo: mit gegenseitigem Verzicht auf Entlöhnung. Einem gedungenen Bärgstier rächnet e g’meine Bärg in der Regel nüt fur d’Weid.

Im Vergleich zum Leben des Schẹe̥ffer und des Geißhirt das des Chüeijer! «Es gibt wohl kein Leben wie des Kühers so schön» — wenn er durch das Alphorn oder auch mit bloßem Mund zwischen beiden Händen hinter schallverdoppelndem Milchtrichter den Abendgruß seinem Mädchen ins Tal hinuntersendet und im Augstefụ̈r dem Tal sein Lebenszeichen entbietet. Ja, «auf der Alp ist’s wunderschön» — der Boden gibt u d’Chüe näh’s sälber; in der Milch kann der Küher schwimmen: Ein Narr, wer da nicht es hoo ch-b’botte ns Her reläbe voll Ubersụ̈nigi führt und alli Gleser ustri̦i̦cht!

Ja wohl ist das Küherleben schön — dank dem, was den sehr harten Älplerdienst in Wahrheit grad eben als solchen des Lebens wert macht: die dem Sennen zur andern Natur gewordene Regelmäßigkeit der Arbeit in herrlicher Bergluft; dann die strenge Chẹe̥hr-Oornig, deren einmaliges Versagen den ganzen Betrieb cha d’s under obna g’hije — wie im Tale auch.

Greifen wir einen der sieben W ä̆rchtige der Woche heraus! Das vom Uhrimacher extra für die Alpzeit neu g’reiset Zị̆t regliert es streng. Es schlẹe̥t fü̦ü̦fi. Ei’s Gu̦mps u̦s dem Näst! Aafụ̈re für d’s Morge, un uber tue. Wịl’s chochchet: ga luege, wa d’s Vẹe̥h sigi, falls dieses die ruhige Sommernacht im Freien verbringt. Der Rückweg wird grad ausgekauft mit ụfläse von leicht erreichbarem Brennholz. Von 6 bis 6½: Frühstück. Dann 156 wird gstatteret: zum Melken das Vieh (in den Stall) ị’trĭ̦be und (Stück um Stück in die Stallhälsliga) aa nb’bunde. Das kann schon der zähejĕhrig Nästlibụtz (jüngster Sohn) als Trị̆bbueb oder Trị̆berbueb oder, wie er nach seiner Hauptaufgabe des zueha- und usistattere gewöhnlich genannt wird: der Statter, der Statterbueb, d’s Statterbüebi. Da darf sich dieser nit la d’s Gras under de Füeße waxe. Ist der Chüeijer obendrein rücksichts- und verständnislos e n-m böösa, so bekommt der Turbacher Witz Recht: Der Tụ̈ifel heigi g’seit, är wällti allz lieber ị wäder Statterbueb, die heige’s e̥s am bööste. Bei aller Strengi doch vernünftig behandelt, stellt sich aber der Junge, der seine viermonatlichen Primarschulferien den Eltern zulieb däwääg ụschauft, tapfer. Er gewinnt damit die Aussicht, als Erwachsener zum Meisterchnächt und Vertrauensmann des Chüeijer aufzurücken.

Eine eigene Aufgabe des Statterbüebi ist das ụslaße und trịbe, sowie das hüete mit all dem Verantwortlichkeitsbewußtsein, 1 das durch keine Plaudereien gestört wird. Eis Büebi hüetet guet, zweu schlächt, drüi gar nit.

Alphornbläser

Das Hüten gilt ferner der gleichmäßigen Beteiligung aller Tiere an der Weide. Es gibt namentlich verwöhnte Gu̦steni, welche an menschliche Stubehöcka erinnern, wa nit fü̦rhi wei, und die, einmal draußen, sich nit guet hi̦rte. Sie tüe schnäderfrẹe̥ßig, ung’schlacht. Für verhätschelte Schoßkinder und Schoßtiere, aber nicht für Milchnerinnen, gilt das Erziehungsmittel: Wänn d’ni̦t wost, so häst g’haa!

So bedarf der Statterbueb der G’lähigi (Gelenkigkeit) 157 eines Geiß- und Schafbueb, eines allzeit gewandten Hirtembueb.

1

«Der Fuß des Viehes und das Auge des Hirten»;

Schatzmann 4, 45-62.

Die Einführung des Simmentalerviehs und die durch gute Pflege erzielten schönen Preise haben den Wert eigener Alpweide so nahe gelegt, daß nun bloß noch das so rasch ich entvölkernde Abläntschen seine Weiden mehr und mehr Greyerzern und Simmentalern überläßt. Im engern Saanenland gehören die großen Bergweidebezirke, welche als wahre Länderịji oder G’länti zu bezeichnen sind, Weidegenossenschaften an, die nun doch ( S. 142) zu allermeist aus Saanern bestehen. Eine solche Genossenschaft hieß Alpgemischenschaft. Kürzer redet man heute von den G’mi̦sche (s̆s̆), gleich wie vom g’mi̦sche (s̆s̆) oder vom g’meine Bärg. So hat z. B. d’s Hoore acht Hoore-G’mi̦scha (s̆s̆), und die Rụ̈ụ̈schg’mi̦scha sind soviel wie die Rụ̈ụ̈schpụ̆re: die Bärgteila, 1 welche als die Anteilhaber an dieser Rụ̈ụ̈sch-Voralp unter Olden miteinander g’meindere. Sie tun dies unter der Leitung eines Bärgvogt, den sie aus ihrer Mitte jeweils auf ein oder zwei Jahre zu 158 wählen pflegen. Er ist meist zugleich Rechnungsleger, der jeden Winter z. B. seine Hoore-, Chri̦nne n-mbärg- u. dgl. -rächnig gi bt. Groß G’mi̦scha geben dem Obervogt einen Untervogt bei.

Haldisbärgli

Phot. Mösching, Saanen

Der erstere wird zumeist mit der Einräumung eines Kuhrechts entlöhnt — eines Trịbi-Meister-Rechts, wie es in alter Sprache auch etwa hieß. Ist es doch die Trịbi als die Herde des Berges, deren Wohl in erster Linie zu fördern ist.

Zu einer rechten Bergordnung gehört natürlich vor allem die Wahrung der Weiderechte der Gesellschaft gegen fremde Übergriffe. Die alten Chorgerichte ahndeten wiederholt (z. B. 1613) den Überlauf durch fremdes Vieh durch das büeße des Eigners. Heute kommt schädigendes Schmalvieh in den Pfandstall beim Lanthụs, wo es gegen Schadensersatz z’uberchó ist. Mälch Chüe werden a n Rächt g’ställt. 2 Früher (seit 1. Februar 1647) mußten «Ehren Leüth» ihre Schädigungen «geschauen und erschätzen». Viel verdrießlicher waren aber jederzeit die Alpschädigungen durch Mitglieder der Berggenossenschaften selber.

1

Stammrückbildung.

2

Ihre Schädigung fremder Weide wird richterlich beurteilt.

Jeder Weideberg bietet nur ein bestimmtes Maß von Beweidbarkeit: er läßt sich ohne verhängnisvolle Schädigung nur von einer bestimmten Anzahl Vieh «bestoßen», das auf ihn (als auf den «Stutz» oder «Stoß») «gestoßen» wird.

Längere Zeit nahm diese «Bestoßbarkeit» von Jahr zu Jahr ab. Darauf machte bereits 1829 der Notar und Amtschreiber C. Romang in Saanen aufmerksam. 1 Schuld war daran das rauher werdende Klima, die Verschüttung mit Geröll (s. u), und das allzeit zu starke Abätzen, sodaß alle Sommer schon früh Grasmangel eintrat und zu verfrühter Abfahrt zwang. Je weniger darum von Alpbodenverbesserung die Rede sein kann, desto strenger muß der allsommerliche Viehauftrieb der Beweidbarkeit des Berges angepaßt werden.

Die hängt begreiflich nur zum kleinsten Teil von der Ausdehnung eines Weidebezirks ab. Der Weidebedarf einer Kuh kann sich im Saanenland zwischen 5/ 4 und 4 ha bewegen. Die ältere Älplersprache bezeichnete diesen Bedarf als e̥ Chueschwäri, und sie sprach auch von einer halbe, einer Viertel- u. dgl. Chueschwäri. Das Weidebedürfnis einer Kuh, von welcher man e̥s bravs ịịschäähe erwartet, «beschwert» die Alp, b’schwääret sie um’s märke. Und bei ihrem schrankenlosen B’satz: bei Uberb’satz oder Fü̦rb’satz wäre sie bald ihrer Nährkraft beraubt: ụsg’fräßni.

159 Drum wird ihre Beweidbarkeit zu gegebenen Zeiten aufs neue «abgewogen», und jedem Anteilhaber werden die ihm demgemäß gebührenden Weidrechte «zugewogen». Die Alp wird g’seijet, sie erhält ihre Sei: die Herstellung des «Gleichgewichts» zwischen ihrer Leistungskraft und den Rechten ihrer Eigner.

Wird es gestört, so spricht man von e ntseie, «e-r-t-seie», erzeie namentlich im übertragenen Sinn. So wird das Weidevieh etzeiet durch irgend eine aufregende, wohl gar Schrecken und Entsetzen bringende Wahrnehmung. Drum vollzieht der erfahrene Chüeijer etwa eine Notschlachtung so geheim als möglich; und weh, wenn ein gefallenes Tier nicht entfernt und tief genug vergraabe wird. 2 (Vgl. den Plagfang s. u). Im weiterer Übertragung spricht man von erzeiete Menschen und ebensolchen Menschenmengen, die durch irgend ein Ereignis aus ihrem seelischen «Gleichgewicht», aus Ruhe und Ordnung «herausgeworfen» worden und «außer sich» geraten sind.

In der Rüüsch

Phot. Mösching, Saanen

Einen eigenen Seibärg haben die Hoorner: die Inhaber des mächtigen Hoore (Hornberg). Der Seibärg ist ein eigens abgezäuntes Weidestück für Anteiler, bei denen es heißt: «die Alp ist abgweidet», indes auf die Frage «treibt ihr jetzt heim?» mit entschiedenem Nein zu antworten ist. Der Chässel, als die schönste Partie des Hoore, nährt schon allein 104 Kühe, und der ganze Berg mit seinem Gesamtbesatz 160 von 228 Kuhrechten wird vor gänzligem Abätzen bewahrt durch den spätsommerlichen Bezug dieses bisher geschonten Gebietes.

Da zieh d’Chüeijer ụf, wẹnnd si de̥r achtzähet Chrẹe̥s uf dem Brässel hei. Am Abend dieses großen Tages werden am Zaun d’Lä̆geni (s. u.) ụfg’noo, und die sämtlichen Hornbergtiere: der ganz Seie wandert ein in diesen Seibärg. Die ältern Tiere wissen den Tag längst, und die jüngsten folgen ahnungsvoll im hälle Ggalier (Galopp). Auch die Älpler haben Freude! Zunächst am Glockenkonzert der gegen dreihundert großen und kleinen Tiere. Daas gloggnet albe nit schlächt in der Tuelen i̦n na!

Und zum Ohrenschmaus die Augenweide des Hörnerkampfes um die Königinnenwürde! Die nach so langer Trennung auf einer Weide vereinigten Hörnerträgerinnen feiern ihr Wiedersehen gebührend im frisch-fröhlichen Wettkampf; und d’Chüeijer hei de nn no ch Freud, die bööste z’sämez’reise. Es ist ja auch für sie ein Wettbewerb: es geht um die Ehre, für den baldigen Sụfsu̦nntig (s. u.) die Meisterchueh stellen zu dürfen. Nur fehlt es selten an einem bittern Nachklang: es geit am ẹe̥rsten Aabe nd nit hurtig ohni es abgmacht’s Hü̦ri ab.

Den Kraftproben macht jedoch ein baldiges Ende das gründliche probiere der Nachtweide, bis es Zeit ist, die Kühe wieder in ihre acht Staafel zurückzutreiben, damit sie dort ihre nun doppelt würzige Milch abliefern. Denn der Hoore-Seibärg bietet bloß Weide, kein Dach.

1

Ök. Ges. Bern (ausgezogen von Robert Marti-Wehren).

2

Gw. 369.

Um Willkür und Nachlässigkeit in einem so wichtigen Volkswirtschaftsgebiet wie dem Alpbetrieb auszuschalten, forderte das bernische Gesetz vom 21. März 1854 1 Seibücher, an deren Hand sich feststellen läßt: die und die Alp ist g’seieti für so und so manches Kuhrecht, gut saanerisch: e̥’s Rinders̆ Wéid (RW.).

Hier ist also Weid soviel wie Weidrecht, und die Kuh ist «das Rinder» 2 — wie altfrentsch, 3 aber wie gut altsprachlich!

Der Glockengießer

Zeichnung von R. Münger

Auf dem Stalden z. B. kommen zu den 142 RW. des Jahres 1923 noch 5 Weidrechte für die 5 auf dem Berg selbst gehaltenen, eine gute 161 Nachzucht verbürgenden Mu̦niga (Zuchstiere). Der jeweilige Bärgvogt ( S. 157) wird entlöhnt mit Zuteilung von 2 RW. Sodann gibt es auf dem Stalden eine Schuelweid von 2½ RW., deren Pachtertrag die Reisekasse der Schule im Grund speist. Früher gab es aus ihm Examegält oder Läsetgält und Schrị̆bgält (als Prämien für die schönsten Exameschrifti alten Stils).

Eines ( e̥’s) Rinders̆ Wéid ist also die Einheit der Alpweidrechte für eine Kuh. Nach ihr stufen sich die der andern Weidetiere ab, je nach ihrer «Schwere» in der Besatzung.

Stierkampf

Phot. Nägeli, Gstaad

So zählte man 1829 4 für 1 Chue oder 1 Zịtchue (s. u.) 1 Kuhrecht, für 1 Määsche (s. u.) ½, für 1 Chalb ⅓, für 1 Geiß oder 1 Schaf ⅙, für ein Gịtzi oder Lämmi ⅟ 12, für n es Fü̦̆li 1, für n es zweujä̆hrigs Roß 2, für n es drụ̈ijä̆hrigs 3, für ’ne Mähre mit einem Fü̦̆li, wa no sụgt: 3½ Kuhrecht.

Die Gegenwart verteilt die Weidrechte nach ziemlich veränderter Wertschätzung der Weidetierarten. So kommen heute 6 Geiß, 12 Gịtzeni, 6 Schaf, ⅓ Roß auf 1 Kuhrecht. Die 1913 gezählten 248 saanerischen Alpen und Weiden bieten 8466 Kuhrechte 5 (im Wert von 162 rund fünf Millionen Franken), an welchen in erster Linie 6588 Rindviehstücke von nunmehr simmentalischer Rasse (s. u.) beteiligt sind. Die durchschnittliche Weidezeit von 121 Tagen wird ferner benutzt für 122 Pferde und 1250 Stücke Kleinvieh. 6

Wie diese Tierarten sich auf verschiedene Weiden verteilen, mögen der Kürze halber nur vier Beispiele zeigen: Das Hoore (samt dem Chässel) herbergte z. B. 1900: 153 Milchkühe, 30 Galt- und «Zeitkühe», 50 Maischrinder, 77 Kälber, 13 jüngere Stiere und Ochsen und 10 Ziegen. Der ober und under Meiel herbergte neben 12 Schafen und 12 Ziegen 50 Kühe mit entsprechend vielen Jungrindern, der Gụmm 78 Kühe, 27 Ziegen.

Am Platze der gefürchteten Stiere und der wilde Roß herbergte der Stieretungel um 1900: 60 Milchkühe, 39 Galt- und «Zeitkühe», 80 Maischrinder, 32 Kälber, 12 jüngere Stiere und Ụrner, 6a 1 Mähre mit Fü̦li und 3 einzelne Roße, 100 Schafe und 30 Ziegen.

Die Zumessung der Weiderechte nach der Leibesgröße der Weidetiere ist allerdings eine höchst grobiänischi. Denn mehr noch als von der Gröößi hängt die Abnutzung davon ab, wie die Tiere d’Weid nutze, wie sie ätzen: ätze oder ääze, 7 in welchem Stand sie d’s g’ätzt G’länt (d’s G’ätzta) zurücklassen. Andern Tieren sonst noch Genießbares als u̦ nfrẹe̥siga Zụ̈̆g zuweisend, fälde 7a Neulinge, als wäre ihnen e n-m Beizi aag’reiset: eine Kostprobe ihnen b’beizt. Sie wüele oder nüele im Gras herum, wie der Unordnung stiftende Mensch allz vernüelet, vernü̦steret und vernu̦u̦schet.

In vereinzelten Abteilungen, da oppa z’drụ̈ije oder z’viere, dort zu sieben oder acht, unter welchen en aabd’danketi Meisterchueh letzte Ausklänge ihrer Alpenköniginnenherrlichkeit feiert, wird etwa d’s jüngst Gras vorab g’schläcket und das ältere als Äänigras ( S. 94) g’laße verholze. Das Roß hinwieder frißt so lang als möglich fast bloß auf den Kanten der kleinen Grätchen und Höger, meidet feuchte Vertiefungen und Kehlen, wo das Gras dräckigs u sụrs ist.

Schärmtanne

Phot. Marti, Bern

D’Schaf verekeln dem Rindvieh die gemeinsame Weide schon durch den Geruch ihrer niemals gekämmten Wolle, wie erst recht durch ihren Abgang. Zu allem näh sị’s z’teuff: durch aabbịße von Herzblättern und Wurzelstöcken hindern sie ein nüws schieße guter Weidepflanzen. 163 Dieser Fehler wird allerdings zur Tugend in einem Fall: u̦f ene vergjätteti Talwiese schickt man sie im anbrechenden Frühling so zịtig als möglich, damit sie nach ihrer Winterfütterung mit dem geringsten Heu rächt schwịttig den Schärlig-, Chĭ̦le- und andern Unkrautwurzeln zu Leibe gehen. Schläärmigụ (naschhaft), wie sie allzeit sind, näschen (s̆s̆) u chlụbe d’Geiß im Futter herum. Und ei n’s, zweu bricht eine Schlaumeierin durch Zaun und Hecke, wenn nicht eine ihr am Hals hängende Gable oder «Chame» 8 ( Geißleitere) es verwehrt, oder das aaschwü̦rne sie auf einen engen Kreis einschränkt. Um einen eingerammten Pfahl legt sich die Endschleife (der Lätsch) des mit dem andern Ende am Halsband der Ziege befestigten Seil. Unter einer Ziegenherde aber ist die «geriebenste» die Zu̦u̦g- oder Fuehrgeiß, so zielsicher, daß man auch von einem guten Bergführer scherzweise rühmt: Är ist ü̦nsi Fuehrgeiß g’sị.

1

Schatzm. 4, 77.

2

Die Mehrzahl-Endung -er ist überhaupt erst neudeutsch und noch gar nicht mundartlich gefestigt. Sie gebört noch heute zu Einzahlformen wie z. B. inserisch «das Eier»; und so spricht man vom Rinderstaar, von der Rinderpest, wie vom

Rinderli, vom

rinderige Fleisch,

schwz. Id. 6, 1027, 1029, 1035.

Ins 338. Das Rind konnte auch die Kuh bedeuten, wie das

vasel- und das

wuocherrint den Zuchtstier, das

urrint den Auerochs.

3

Gemäß der Rechtssprache. Vgl.

Gw. 314 f.

4

Nach

Romang, s. o.

5

Ihr Umfang wurde 1915 auf 9050 ha berechnet. (Vgl.

Stat. 1915.) Das ist

3/

8 des Areals von 24,105 ha. Daneben gab es 1915: 34,100 ha Wiesen und 54 ha Streueried und Möser, 2302 ha Wald und 9248 ha unabträglichen Bodens. Ein Kuhrecht kann auf dem so äußerst ungleichwertigen Alpboden zwischen 1,83 und 4,07 ha beanspruchen.

6

M. 51.

6a

Schwz. Id. 1, 464.

7

ätzen, eigentlich «essen machen».

7a

ziehen «zu Felde» als zur Weide, s. o.

fäldzü̦ü̦g.

8

Jaun 184;

schwz. Id. 3, 299; vgl.

Lf. 71 («Trüegle»).

Wäre alles Weiden nur immer ein anhaltend ruhiges! Allein der Störenfriede gibt’s genug! So d’s G’fleug. Namentlich die Bremse, ahd. der («brummende») bremo, der Brä́me oder mit singularisierter Mehrzahl: die Brä̆me, in neuer Mehrzahl: Brä̆mi. Besonders gescheut sind die sehr großen und erst dem Augsteräge erliegenden Sụ̆ wbrä̆me oder -brääme; der Latterbacher ist eine mit dem Simmentalervieh in Kauf genommene Zugabe.

164 Gegen diese Peiniger wä̆hre sich am einfachsten die Schafe: Si staa z’säme u hei der Grint under enandere; dann mögen sich die Sauger in der dichten Rückenwolle verbịße. Dagegen bịịse oder bị̆se, 1 fäälde, zieh ohni lụ̈we die Rinder, so daß gelegentlich ein Herzschlag eintreten kann. Solches bịịse, bị̆se wird auch auf eiliges Hantieren übertragen; und in gegensätzlichem Doppelsinn als Spott und als Lob hört man sagen: am Aabe nd m bĭsen di Guete; d. h. sie erweisen ihren Arbeitsgeist erst oder noch recht nach vollbrachtem Tagewerk; ja noch in später Nacht wird b’bi̦se, was gi bst, was häst.

Schon am halbi fü̦ü̦fi am Morgen von Gewittertagen ist d’s G’fleug ḁ lsó böös s, daß ’s Chueli afẹe̥t dür ch u dürha grụ̈wlen (umherstürmen) u mit em Grint d’Mu̦ggi wä̆hre, daß ’s eimụ tu̦cht, d’s Glöggeli söllti z’mịle-m Brịgge (s. u.), z’tụụsig Stückenen u z’Lụderen u z’Fätzeṇ gaa.

Verurüewiget werden die Tiere natürlich auch durch ein trị̆be und jage, das zum sinn- und zwecklosen feuze (einher jagen) und sprängge ausartet.

Fu̦rcht u Schräcken aber ergreift besonders die Ziegen bei Ausbruch eines Gewitters. Ein nächtliche Wätter macht dies Tier zum zuverlässigsten Wecker.

Von der Weide zum Stafel lauft das untäätig Chalp auch über Tag immerfort, und zwar aus lauter Fụ̈̆li, weil es nicht weiden mag. Das Großvieh aber, welches den Wetterumschlag oft einen Tag voraus wittert, kommt früh von der Nachtweide. Da ist es überaus anhänglich und zutraulich: gar grụ̈ụ̈selich laubs (gutartig). Es hört auf kein chötte: hoo la ’hoo! chu̦u̦b! Und ein fortweisendes hoo! hoo! würde es jetzt gar nicht befolgen.

Vor Unbehagen an Körperstellen, die zu wenig mit Striegel und Bürste in Berührung kommen, rämpet 2 oder rangget das Tier am ersten festen Gegenstand. Müde geworden, lụ̈wet es und lị gt am liebsten auf dem Läger ( S. 144) nah bi̦ n der Hütte. Vor zu heißer Sonne Schutz suchend, schattnet es — wohl auch stehend, wie mit Vorliebe auf Bergrücken, wo leise Winde Kühlung bringen.

1

heftig rennen, so rasch wie die

Bịse weht:

Schwz. Id. 4, 1684.

2

Schwz. Id. 6, 936.

Aus andern Gründen wird das Vieh selbst in sehr schönen Sommernächten g’stallet: Wenn es abends in weiter Feldfahrt eine neue Weide antritt, da ist es müeds und würde das prächtige frische 165 Gras verlĭ̦ge. Oder es chönnti ’s blẹe̥ije infolge des allzu schwi̦ttige drị bịße.

Arnold von Grünigen im Tschariet

Auch da wird es also in’taa und mittelst des Hälslig an seinen ihm meist bekannten Platz an der Bindlatte fester oder loser aa nmb’bunde. Der Chlŏfe schließt die dem Tier umgelegte Halschötti. Diese Chlŏfe sind etwa 1 dm lange und 2 cm breite Eisenschienchen. Ein dickleibiges und kurzbeiniges Roß wird en dicka Chlŏfe gescholten. Hanfseile werden mit Holzchlöfe an der Bindlatte befestigt. Als Ersatz des ịsige Seil als Halsstück oder Zü̦gel wird e̥s hanfigs Seil dem Rind um die Hörner geschlungen und als Horeseil an seinem Ende vom Führer gehalten, wenn es um einen Ortswechsel z’tüe ist. Vertrauten Tieren, die ohne Führung van ’ne sälber dem Meister folgen, wird dieses Seil kurzweg ganz um die Hörner geschlungen: d’s Horeseil ụfg’macht, und auch d’Hälftere wird freigegeben. Das bedeutet übertragen: einem zur Aufsicht anvertrauten Menschen freie Bewegung gönnen, ihn gewähren lassen. Ein Vater hatte zwei eben erwachsene Tächteri zum Bärgdorfet geleitet und hielt sie stetsfort scharf unter Augen. Da meinte ein Jungbursche: Wenn ’nen doch nu̦men der Att d’s Horeseil ụfmẹe̥chi, fu̦r daß mụ g’sẹe̥hti, wahi̦ n sị zieije!

Noch, gilt dem Kenner das Saanenland als ein alpwirtschaftliches Goldland, als Schatzkammer. 1 Allein jeder Schatz entwertet sich und geit znụ̈te, we nn mụ nit zue ’mụ luegt und ihn in sorgfältige, kundige Pflege nimmt; wenn ihm nicht Güeti ersetzt, was er an Vi̦i̦li verliert.

Denn auch das Saanenland hat seine «Selden» 2 und seine Blüemlisalp: seinen verlorna Bärg. Südlich vom Schlụụchhoore und 166 dem Mittagshoore lag dieser verlorne Berg (wie Wegspuren andeuten) einst am Paß zwischen dem Dörffli Gsteig und dem Sanetsch. Er war ein westlicher Ausweg ins Wallis, wie noch 1393 der Gältepaß ein östlicher.

Da ist nụ̈t z’mache: da herrscht die höhere Gewalt der Abtragung von Felsgestein zu Niederung und Meer.

Aber wehren läßt sich manch ein ị nb’si̦ndere (überschütten) von schönem Weidegebiet 3 mit Sinter durch fachmännisches ụfforste, durch energisches rụmme und pu̦tzen u steine. Schlechtes Sumpffutter wird verbessert durch tröchchne mit Drainierröhren, wie sonst mittelst Dü̦ü̦chle von Eisen oder Holz. Gut gebaute Ställe bergen nicht mehr Vieh, als in ihnen und auf der Weide Raum hat.

Und statt jener Schoggelabächlene um die Hütten herum klares Wasser im Brunnen, in der Zụbe, oder doch wenigstens eine Schị̆täärne (im fz. Patois: chiterne, Zisterne, cisterna)!

Solche Alpverbesserungen lassen sich freilich weder befehlen noch erzwingen, sondern nur den Eignern nahe legen durch Männer, welche va Grund ụf die Sache kennen und in der Belehrung den richtigen Ton finden. Solche Alpväter waren die Pfarrer Schatzmann und von Rütte (1825-1903), dieser Pfarrer zu Saanen 1855-1861, sowie als rechter «Alpvater» der Solothurner Professor Strüby († 1923).

1

AvS. Ende Dezember 1919.

2

Vgl. das einstige «Wohndorf» als Ort der Gasternpredigt.

3

Schatzm. 4, 63;

Bichsel in

AwMb. 1903, 192.

Hegen und pflegen: eine vielsagende Entlehnung aus dem Hirtenleben! Dem unmittelbaren dḁrzue tue zum Wohlbefinden der anvertrauten Herde kommt die Abwehr schädigender Einflüsse von außen entgegen. Und wie viele gibt es deren!

Fäl lig Bärga drohen mit der Gefahr des Absturzes: des erfalle oder ertroole. Uf eme G’länt, das selbst bei hellem Wetter, verschwị̆ge de nn bei Schneesturm und Nebel schwer überschaubar ist, veri̦r re und verlauffe sich Neulinge im Weiden. Meisterloses Vieh verlị gt u uberschnaaret (von irgend etwas das Beste vorwegnehmend) u verstampfet u verdräcket die schönste Weide und bestätigt immer wieder den Satz: Wịti Weid, wẹe̥nig Milch.

Zu den verdrießlichsten Erfahrungen des Hirten gehört der Aastoos mit emen Aastoos: 1 eine Grenzstreitigkeit mit einem Anstößer als 167 Eigner einer benachbarten Weide. Was eine solche für jahrelange umständliche und kostspielige Verhandlung mit sich bringen kann, zeigen die Auseinandersetzungen zwischen den Turpacher- und Lauener-Anteilern des Frischewärt, der heute 42 Kühe nährt.

Das Weidetier und mit ihm eine ganze Herde bewegen sich in einer natürlichen Umhegung: dem Haag im saanerischen Sinn des Läbhaag. Ein solcher besteht z. B. als Tä̆lihaag aus jungen Tannen: Tắlene und fordert ein schääre, z’ru̦ggschääre mit der Haagschẹe̥ri im Herbst. Rasch nachwachsend, dient er als Asyl für Vögeleni wie dem überaus interessanten Zaunkönig ( Troglódytes troglódytes), 2 sowie für das Wi̦seli als Mäusejäger. Schon als Holzlieferanten statt als Holzfresser Hääg anstatt Zụ̈n anzulegen, wurde früher empfohlen. 3 D’Läbhääg müssen aber in neuerer Zeit dem Stacheldraht weichen. Der Begriff eines dichten Umschließens steckt auch in der l. saepēs, 4 dem waadtländischen sepetum als Le Sépey: im Säppi.

Aux petits Craux

Phot. v. Grünigen, Saanen

Südwärts der dụ̈tsche Bi̦r re erstreckt sich gegen den Ostabfall des Hornberges hin ein Hochtal, dessen Beschaffenheit urlängst zur Umzäunung reizte und u. a. vom Tierarzt Eduard von Grünigen (dem 168 Eduari) als ständiges Heimwesen ausgestaltet wurde. Diese (Vallis) sepiana heißt deutsch die Si̦mne. Dazu gehören u. a. die Si̦mnevorschḁß und Bärgsi̦mne. Durchflossen wird dieses Tal vom Si̦mnegrábe, der tief unter der neuen Brücke, an der Landstraße gäge d’s Rịịhistei, duchfließt. Etwas weiter südwärts ergießt sich der Töiffegrábe in die Si̦mme, welche im Gegensatz zu der über der Lenk entspringenden großen Simme die kleine heißt. Unterhalb Zweisimmen ( Zwöisi̦me) vereinigen sich die beiden Simmen zur Simme, welche das Simmental: das Si̦betal durchfließt. 5

Hoch über dem Turbachtal breitet sich die Zaargenégg und über dem Gsteigtal die Zaargeweid. Letztere kann nur danach benannt sein, daß durch starke Einhegung die Weidetiere vor Gefällegefahr geschützt sind. Denn die ahd. zarga, Zaarge oder der Saarge 6 ist svw. Einfassung z. B. des Siebs, der Trommel, des Tisches. Am letztern ist die Zarge die senkrechte Fassung, welche sowohl der Tischplatte wie dem Fußgestell Festigkeit verleiht. Bildlich ist Willenskraft und Geschlossenheit des ganzen Wesens darunter verstanden. Der (oder die) Zaarge, Saarge ist guet a’ n-m-mụ! sagt man von einem Manne solcher Art. Insbesondere ist seine Muskelkraft beträchtlich: seine Zaarge. 7 Einer, der langsam arbeitet, wird ein Zaargi genannt.

Ein wirkliches Verzehren und rasches Verschwinden-machen zumal einer Speise ist dagegen das b’säärche. Dieser Vielesser, ja wohl, der b’säärchet äppes! 8

Ist solches b’säärche ein «Einschließen» in zweiter Bedeutungslinie geworden, so wird «umschlossenes Gebiet» durch ein Wort bezeichnet, das gallisch und römisch parracum lautete. Es ist unser Park, Pferch und Fä̆rich. 9 Ein solcher hat sich in Abländschen zu einem Heimwesen ausgewachen, in La. zu einem Grundstück: d’Färichhụbla mit em Färichschụ̈rli. Meist dient der Verschlag als Sụw- oder Sụ̈wfärich. Das roote Taal in der Lauenen aber ist ein Geisterfärich. 10

Im Saanerischen gelangte zu hoher Wichtigkeit ein gut deutsches Wort in ursprünglicher Bedeutung: der Fang. Das zugrunde liegende «fangen» heißt: einen Gegenstand in seine Gewalt bringen und in derselben behalten, indem man ihn buchstäblich oder sinnbildlich in seinem ganzen Umfang «umfängt»: « um-bi-fâhit» 11 wie der oder das 169 Beifang, Bịịfang, Bị̆fang als Erweiterung der Allmende oder als von der Gemeinweide abgetrenntes Gut. Ein Anlegen der Hand an einen in eigene Gewalt zu bringenden Gegenstand ist die älteste Bedeutung von «anfangen». 12 Dann ist es weiter: einen Gegenstand in der Hand oder doch im «Auge», im Sinn behalten und anknüpfend an ihn ein Werk beginnen oder von ihm sprechen. Altes fâhan kürzte sich zu vân und faa, wie aafaa weiter zu adverbialem ăfḁ, eingestülpt in Sätzen wie wịe̥r wein ăfḁn aafaa.

Wie Bi- ist auch «Ịịfang» 13 ein Ortsname geworden. Im Jauntal bezeichnet er, als La Villetta übersetzt, ein ganzes Dörfchen mit Kirchlein und Schulhaus.

Dagegen sind oder waren ursprünglich alle die Saaner Fäng der Weide entzogene Stücke Bergland für jährlich einmalige Gewinnung von Ụsfueter ( S. 105). «Ụsfueterfang» klingt daher wie «holzigs Holz». Es handelt sich zumeist um ein Grundstück ohne Stallung, nur mit Höuwhụs für das dort gewonnene Futter. «Matten, Weide und Fänge» machen denn auch nach einer Notiz von 1740 den bäuerlichen Grundbesitz aus. 14 Ein Fang zum Moos bei Gsteig hatte in Jahren wie 1883 zehn Fuehrburdeni ( S. 135 f.) Ertrag. Dagegen ist der Moosfang im Grund ein Komplex va mene Totze nd Heimwesen oder Gütern.

Ein gutes Dutzend Örtlichkeitsnamen lauten einfach der Fang, am Fang, d’Fäng oder in de Fänge (Tp.); d’s Fängli (ein solches, nicht ein «Fẹngli», breitet sich im Tp. unten am Fang); d’Fängleni. Das Fängli zu Abl. ist ein Heimwesen.

Der Wächselfang erinnert mit seinem Nutzungswechsel an die Turpacher Höuwrächti ( S. 118). Im Tp. liegt der Plagfang ( S. 159). 15 Dem Bu̦rstfang ( S. 93) und Maadfang ( S. 98) steht als ständig bewohnbar gegenüber der su̦nnig Fang (SM.)

An größere Orte schließen sich der Schwändi-, der Port- (Gst.), Halts-, Burge-, der Saali- (Gst.) Fang. Der Gemeinde Saanen gehört der Spi̦ttelfang. Auf einstige oder noch jetzige Besitzer deuten Chärnefang, Chŭ̦blis-, Tanniggers̆-, Ulrich Fleutis-, Frụtschis-, va Grüeniges-, Schmids-, Schobers̆-, Schopfers̆-Fang. ferner seien erwähnt: die Glawisfäng, die 170 Chäßlers̆fäng, die Hoore-, die Hụ̈slifäng. Es gibt ein Fanghụs, eine Fang- und Fange- oder Fängeweid (Tp.), einen Fänglisgrabe, eine Fangmatte (La.), einen Hangen defang mit der Hangen defangschü̦pfe 16 (La.).

Sumpfwiesenheu erntet man im Pays d’Enhaut aus den durch Absondern (l. cernĕre) der Weide entzogenen Ciernes 17 (s. z. B. in der Schärnipigge, S. 47).

Von grüene Zụ̈ne, die 1733 zum Schutz des Waldes gegen übermäßiges Abholzen für Zaunlatten befohlen worden, redet Bonstetten. Zụn und Haag galten demnach als gleichbedeutend. In Grindelwald z. B. bedeutet jenes das Umzäunte, dies die Umzäunung.

Eine Mehrzahlform wie Zụ̈neweib (Gst., La.) deutet auf die sehr rationelle Einrichtung der Abatzzụ̈n, welche abgeweidete Abatzbi̦tza der Neuberasung überlassen, indes das Vieh auf neue Weidestücke innerhalb ein und desselben Guts eingeschränkt wird. Solch wohltätige Einschränkung rief allerdings witzigen Übertragungen. Wem z. B. erheiratetes Gut als zu spärlich vorkommt, hat nur einen kurzen «Gang» va eim Zụn bis zum andere vam Wịberguet z’mache. Doch, auch die Zunge des so Redenden kann ihm als streng «eingezäunte» vorkommen, wenn z. B. «das Gehege der Zähne» ihm die Zungenfertigkeit beschränkt. Er leistet sich dann vielleicht den Witz: I ha ni̦t e̥s wüest’s Bịịs; aber die Zungen ist afa so affetụ̈ụ̈rig 18 izụneti.

1

Bemerke die Parallele zu «Bärgteil»,

Gw. 653.

2

Schmeil 213.

3

z. B.

AwMb. 1903, 324;

AvS. 1881, 20.

4

Walde 668; vgl.

saepe (

vi̦l u

nd dick): oft.

5

Küenlin 87;

Bridel F. 2, 197.

6

Stalder 2, 301;

Graff 5, 705.

7

Prellw. 405; vgl.

schwz. Id. 7, 1297 f.

8

Robert Haldi.

9

Kluge 341. 346.

10

S. Pfärrich im

schwz. Id. 5, 1174-1177.

11

Verwandt:

Holder 1, 117;

Walde 551. 553. 558;

Kluge 126;

Weig. 1, 499.

12

z. B. ein

rosan vâhen (

mhd. Wb. 3, 203).

13

Dazu vielleicht (nach

Gatsch. O. 104) Iffigen als die Lenker Alp, mit analogisierender Umdeutung auf -igen wie etwa «Albl-igen» aus

Albenon (Gb.).

14

Chr. 205.

15

Aas, vgl.

Cheib und Schelm; mhd. das

pflac, des

pflagen; vgl.

schwz. Id. 5, 35 ff.

16

terrassenförmige Felsbildungen.

17

Küenlin 87;

Bridel F. 2, 197. Vgl. «Schärnelz» in

Tw. Nachw. 74.

18

Was «einem begegnet», zustößt,

an ihn chunnt, l.

advenit, ist die ml.

ad-ventura, fz.

aventure, mhd.

āventiure, «das Abenteuer» als wunderbares, seltsames Erlebnis. Ein solches ist

aventurieux, «affenteuerlich, ungeheuerlich»,

affetụ̈ụ̈rig (und damit lächerlich seltsam, wie das Gehaben eines

Aff).

Was als Stoff zu einem Werke wohl ụụsgi̦ bt, weit langt, daas zụnet! Buchstäblich ist dies erwünscht bei Zäunen etwa aus bloßen Ruten: Zälglene, Zi̦ltene ( S. 100) oder «tellen», wie man im 17. Jahrhundert schrieb. 1

Eine ganz andere Festigkeit geben dem Zaun die Zụnstü̦deni als Pfähle. Jeder derselben wird in ein zuvor ịịg’stampfts Loch: ein Dooli oder eine Chu̦tte (als Einfassung, Umhüllung) so fest ịịg’schlage, daß er nịt waggelet u weiggelet u walbliget, ni̦t lotschget u lŏdelet, als wäre er zerlächchneta (locker geworden). 2 171 Auch stehen die Pfähle so dicht nebeneinander, daß nach landläufigem Vorwurf bi jedem Zụnstäcke der Schwätzer sich versụụmt und der Ganggel sich verggangglet, indeß der Überschuldete jeda Zụnstäcke schuldig ist.

Die Pfähle lassen sich zu wirksamstem Abschluß mit Flechtwerk verbinden. Solches flechten, l. plectere erzeugt alle die ml. plexum und plexus, plexitium, welche, wie z. B. im Guggisberg, 3 auch zu Saanen heimisch sind: als der Pletsch bei Abl., als der Plätsche zu La. und Tp.

Die Pfähle und ihre Auskleidung dienen als Stützen für vier Hauptgattungen von «Holzriegelzäunen». Der einfachste ist der überall bekannte Schịịjelizụn um den Garten. An Einfachheit kommt ihm gleich der Stü̦̆dizụn oder Latte-, bzw. Schwartezụn: an walzenrunde Stü̦deni werden Latten oder Schwarten (Sägebaum-Längsschnitt-Enden) in waagrechter Richtung genagelt. Einer etwas kompliziertern Form liegt das haaple zugrunde. Das ist: zwö tannig Zụn-Stäcke chrụ̈tzwịs (und also schreeg) näben enandere tue und e Latten drị. Je nachdem diese Pfähle eine, zwei uder drei Latten 4 zu stützen bekommen, sind sie ein-, zwei- oder drei- leidig, «li̦i̦dig». So entsteht der Haapelzụn oder Stäckezụn, der «Schaarhaag», 5 «Schräägzụn». Der einstige «Schweiffelhaag» hinwieder war der saanerische Ringzụn. Zụnringa aus schön biegsamen Tanneste hefteten die gleichlaufenden schreeg ụf oder waagrecht gerichteten Latten an die ziemlich starken Ringzụ nstäcke aus groben Tannästen. Das gab die ein Menschenalter aushaltenden, kaum je (wie doch 1717) 6 dem Sturm erliegenden Zäune, die freilich sehr viel Material und Arbeit kosteten. Drum suchte 1888 ein Saaner es Tụụsig Zụringa zu kaufen. 7

Wie froh ist man heute selbst bei einfachster Holzumfriedung, wenn das Material dazu: die Zụ̈ni recht weit langt! So weit, daß ein Grundstück ordentlich sich laat abzụne oder selbst noch underzụne, und einen Schädiger sich wirksam laat verzụne, wie man vorbauend einem Leibesübel, z. B. dem Schnupfen verzụnet.

Daß zur Verhütung schwerer Schädigungen die Talgüter umhegt sind und man u. a. auch d’Vorschḁssi ị nzụ̆netụ̆ finden wird, leuchtet ein. Wer die Arbeit nicht selber zu verrichten in der Lage ist, verdinget sie. So die Walliserinnen auf ihrer Wĭ̦spĭ̦le. Lauener und 172 Gsteiger übernehmen es gegen Lịsche ( S. 94) oder gegen Geißeweid, vor der Bergfahrt für jene z’zụne.

Und zwar gehört äxakt zụne zur Ehre des Landwirts. Es bestehen hierüber auch alte Vorschriften. So die, daß jeda rächter Hand soll zụne: wo er mit seinem Aastooß ( S. 166) eine gemeinsame Marchlinie hat, beginnt für diesen wie für ihn selber die Hälfte der Zaununterhaltungspflicht zur rechten Hand. Die Zụnhäft (Tannen im Zaun) gehören dem Zauneigentümer.

Aalta Uep 8 u Brụụch bestimmte 1661 des nähern:

«Was Weidenen sind, die man innert dem Verbott zu beyden Seiten ätzt, soll ein Jedtwederer Teil den halben Teil der Zäüne machen. Wo man aber an einem Ort ätzt, am andern heüet, soll der da ätzt auch die Zäüne machen. Wo aber zu beyden Orten Güether sind, da Man heüet, sollen beide Anstößer zu gleichen Teilen zäünen. Will aber der eine Teil das Sein zu einer Zelg laßen, der Ander aber begehrt zu zaunen, so mag Er allein zaunen und soll alsdann den Zaun auf die March schlahen, als die Latten und Schindlen. Der Jenig aber, so nit hat wöllen helffen zaunen, solle Ihme auch alsdann innert dem Verbott nicht an die Zäün Etzen. Wann Einer sein Gut einzaunet ohne Hilf des gegen-Anstößers, so mag er diesem durch den Richter verbieten laßen, Ihme an den Zaun zu etzen in der verbottenen Zeit, bei 3 lb Buße.»

1

Aus. fz.

la taille als die

taglia und die Zälg (das

Zälgli).

2

Vgl. lech (leck, rissig) und lech-z-en, sowie Lachel (s. u).

3

267; vgl. dazu

Schwz. Id. 5, 233.

4

Im 17./18. Jhdt. war aber die Latte ein Längenmaß von 16 Saaner-Fuß = 4,30 m.

5

Gw. 255.

6

Chr. 201.

7

AvS.

8

Mhd. der

uop zu üben,

üebe, l.

opus (Werk) usw.

Walde 545;

Kluge 469;

schwz. Id. 1, 61 f.

Jez hät mụ Stacheldraht. Der erspart viel Zeit und Mühe. So das Zụstäcke spitze, was sich allerdings bildlich der Zornige erspart, wenn er gegen einen Widersacher ausruft: dää n schlaan ich ung’spitzta dur ch de nm Boden aab! Dieser hatte vielleicht den Gegner für einen gutmütigen Tropf gehalten, der u̦f sị’m Grint Zụstäcke laßi spịtze. Allein so leicht wirft er die Flinte nicht ins Korn: er wird nicht de̥r Schlegel wärffe, der ihm gegebenenfalls zur Notwehr dienen kann.

Als Lücki (Mz.) bezeichnet man namentlich die Winterlücki, die während des ganzen Winterhalbjahrs offen bleiben.

Während der Weidezeit müssen diese Lücken derart vermacht werden, daß die Verschlüsse für jeden Durchpaß zu Fuß oder Wagen müeßen u chönne ụf’taa und umhi zue’taa werden. Solches Schließen zu unterlassen, ist einer der schändlichsten Beweise von Liederlihi, Vergäßlihi oder doch Gedankenlosigkeit von Bergwanderern. Welche Verdrießlichkeiten aus solchem offe laa dem Eigner von Vieh und Weide erwachsen können, sieht ein, wer auch nur en Nase längs denkt.

173 Der handlichste und sicherste, zudem auch für Durchfahrt genügend breite Verschluß und Durchlaß ist das Gatter, Zụngatter, Tü̦rli.

Walliserbuben

Phot. Seewer, Gsteig

Als das « ga-doro», 1 ahd. ga-taro eigentlich das zweiflügelige Tor, wurde es mhd. der oder das gater, das Gatter und der Gatter. Daneben mhd. das geter und giter: Gitter. Aus einer das vergattere, ụsenandere ggattere verhütenden Einfassung von waagrecht gelegten Sĭ̦gle oder senkrecht gestellten Schienen bestehend und waagrecht beweglich, ist es so solid gebaut, daß auch das tue wi̦’ ne Sụw am Ggatter mit ihrem ụobige s’ es nit ụfbringt.

Die beiden seitlichen Träger des Sĭ̦geltü̦rli heißen Chĭ̦ne̥ni. Mit ihren Enden recke sich fü̦̆rha, wie das Chĭ̦ni, Kinn zumal mit dem Kinnbart. 2

174 Etwas umständlicher wird der Durchpaß durch die Lä̆gi, durch all die Lä̆geni eines ganzen Weidebereichs. In den starken Pföste links und rechts des Durchlasses liegen mehrere Latti, welche der Passierende aus ihren Trägern seitwärts schiebt und nacher u̦mhi so guet ist sị ị nz’tue. Die Träger sind seitlich an den Stü̦̆de̥ne n angebrachte Halbringe (z. B. aus ụsg’rangschierte Roßịse), oder aber (für g’spịtzt Latti) in die Pfähle gemeißelte Löcher.

1

Kluge 161.

2

Walde 337;

Prellw. 92. 97.