|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

So am Arnensee. Da fanden sich zusammen

Derbe, braune Berglandsmannen,

Auf dem Krauskopf Lederkappen,

Derbe Leinen auf dem Leibe,

Mit der Talschaft buntem Wappen.

1

Ein glücklicher Höuwet ist vorüber. Ungezählte doppelzentnerige Ferti 1a herrlich duftenden Heu’s warten unterm sichern Dach der Tiere, die nun auf hoher Alp an vollsaftigem Grün den Gaumen letzen.

Wịe̥ geit’s däne n? Und wie ihren Pflegern: den Familiengenossen und den auf trautem Fuße stehenden Arbeitgebern als Chüeijere und Chüeijers̆lụ̈te?

Das wollen nach vollbrachtem ersten und vor bevorstehendem zweiten und dritten Werk die Höuwers̆lụ̈t wissen. Und sie sollen es! Sie sind eingeladen: g’heiße choo u̦f de n läste Sunntig im Höuwe n ol d u̦f den ẹe̥rste n im Augste. Eingeladen sind ferner die Viehbesitzer, welche dem Chüeijer ihr Vieh anvertraut haben.

In der «guten alten Zeit» rückten die Höuwers̆tlụ̈t bereits am Morgen an: bi n de si̦bnen umha, bewaffnet mit einem ferme g’ahigem 1b Brot im umfänglichen Watsack. An ihm und an Nịdleggaffi erlabten sich, was Wirt und Gast hieß. Frịtig-Nịdle, sofort erwellt, schleunig abgekühlt und im Keller verwahrt, ward neben dem Gaffiwasser nochmals gekocht.

492 Zum Z’nüni wartete des Liebhabers der Schlu̦ck aus dem Käsekessel: die mit Lab ( S. 260) zum Gerinnen gebrachte Milch, aufgetischt in den eigens aufbewahrten Sụfsunntigchachtelene für die Gäste, die gääre d’Sach apartig hei. D’Chüeijerlụ̈t dagegen essen mit dem runden Holzlöffel gemeinsam 2 aus dem Zi̦gernapf. Der birgt nämlich die Zi̦germilch, welche nach dem Herausheben des Käses schön warmi des Kühers z’Aabe nd (Mittagsmahl) ausmachen hilft, wenn er sie nicht lieber für d’s z’Nacht z’chalte stellt.

Warme Zigermilch ist natürlich auch das Mittagsmahl der Gäste, wie der Schlu̦ck und der nachmals ebenfalls dem Kessel enthobene Bri̦tsche ( S. 261) auch der Schläck eines herzlich spassig so betitelten Schlu̦ckvreeneli und Bri̦tschegrịtli ist.

Und erst dieser schneeig blinkende Rahm, das denkbar feinste Sondergebilde der schon an sich selber ( S. 95) so guten Saanenmilch! Nịdle als sẹe̥fti (süeßi, weil fri̦schi) oder sụri, weil an der Luft g’standni, dabei vor dem grẹe̥wele, vor dem räähelig (ranzig) und bitter werden bewahrt!

Dieser Rahm, sowie der Schlu̦ck: die sonst oberländische «Sụụffi», 3 können als dickflüssige Dinge weder «gegessen» noch «getrunken», sondern nur mit der Zungenspitze aufgefangen und schlürfend an den «Ort ihrer Bestimmung» befördert werden. — Und das eben ist sụffe im alt-Deutschen, 4 wie noch echt oberländisch mundartlich.

Daß nun altdeutsches und gut oberländisches sụffe 5 als behagliches Schlürfen dem unterländischen sụụffe als schriftdeutschem «saufen» allmählich Platz gemacht hat, wußten auch Saaner bereits in Jahren wie 1715. Drum macht in Augen und Mund Ortsfremder der Sụfsunntig allmählich dem «Bergfest» Platz; und es kann dazu kommen, daß man auf dem Hoore-Chässel, dem Plaani, dem hindere Waalịg sogar Bärgfest, wenn nicht Bärgfäst «feiert». Wenn es einmal nüt apartigs mẹe̥h ist, daß das ewig Weibliche in wịße Schüehlene und wịße Röcke die Alp mit all ihrer Auswahl von Bodenschmuck besucht, dann ist der Sprachumschwung vollzogen 493 — damit aber auch die «Speisefolge» auf dem Älplertisch zeitgemäß umgestaltet.

Zum Wechsel gehört nun auch der Wein in seiner gelegentlichen Spezialisierung zu Sụfsu̦nntigwị mit dem apartige Sụfsu̦nntigchü̦ü̦stli. Wem schon bei seinem Anblick d’Schnụtzhaari waggele, der bekundet damit einen noch ausgebildetern gastronomischen Sinn als der Nịdleläcker.

Sufsunntig am Plaani

Phot. Marti, Bern

Die Programmerweiterung bei Tisch setzt nun aber auch eine solche der Gastig voraus. Schon die altberühmte Gastlicheit der Saaner brachte mit sich, daß die Familien und Arbeitsverbände sich zu G’nöchschafte, 5a G’nööschafte und schließlich zu völligen Tralle 5b (Knäueln) von Alpbesuchern auswachsen konnten.

So kam es zur Glịchetschaft mit den anderwärtigen Kirchweihen als «Chilbine». Der als Tanzchilbi allmählich den geistlichen «ersten Akt» überwuchernde zweite Akt anerkannte jenen zunächst noch in der eitönige Mụ́sig und dem fast schweigsamen, steif abgemessenen Betragen der Tänzer.

494 Solche Chilbeni lassen hinder sich grịffe auf die Sant Jakobs Märeta auf Stieretungel, wo in einem «Tanzsääli» bei dürftigem Butterlämpchenlicht getanzt wurde. 6

1

Engelberger 64.

1a

Zu

faran, «fahren» stellt sich

fär-t-ig und die

Fär-ti, die

Fert, Mehrzahl

Ferti.

1b

Mit der Endung -ig zu verkürztem Ank-, Aach-, ăch-, ăh- verbindet sich ge- g’- wie bei Getränk u. dgl.

2

Vgl.

Lf. 513 ff.

3

Gw. 298. 392. 394. 418.

4

Christi Huswürt in der «Schweizer Familie» (Zürich) 1903, Nr. 49-51; Frau

Gander, Lehrerin in

Chalberhöni († 1923) als Rosa Bernheim im Berner-Heim zum «Berner Tagblatt» 1914, Nr. 3-4.

5

Weig. 2, 657. 1012:

mhd. Wb. 2, 2, 780;

Kluge 386; vgl. den

wînsûf als die kalte Schale und die Weinsuppe, die

sûfen als die Brühe, Suppe; die

sopfe als Hefe,

supfen = sûfen als schlürfen;

schwz. Id. 7, 345-358. Ein zum Mittagstisch geladenes Oberhasler Mütterchen setzte den Teller voll etwas zu dünn geratener Suppe nach entschiedenem: Abá, i will di Sụ̈ppen grad eis süüffen! kurzerhand an die Lippen. Vgl. den Sụụfitotzen

Gw. 298.

5a

Emanuel Schwitzgebel.

5b

Zu

trē-,

trẹe̥ije, drehen gehören auch drillen:

trü̦lle, Trü̦ll und Drall, der

Trall = Knäuel. Eben dahin der

Tra-del, das

Trädeli.

6

M. 41

b. (

von Rütte);

AvS. 1885, 14.

Für wirkliche Belustigungen bei solchen Anlässen, wie auch bei den Sụfsunntige hatten allerdings die Saaner Chorgerichte gleich den Ausdruck «Säuffi» bei der Hand. So z. B. 1735. Als 1555 der obere Teil der Grafschaft Greyerz an Bern fiel, setzte dies alles daran, das bisher eine große Zahl schwer erkaufter Freiheiten genießende Saaner Völklein zum «Gehorsam gegen die Obrigkeit» 1 zu zwingen. Die Justiz, und Polizei hierzu übte das Chorgericht. 2 Unter diesen gnädigen Herren hieß es schön folge, wi wịter wi breever. Wie recht und billig, wenn es sich um Abwehr von usööder Ubersụ̈nigi, von ho chb’bottnem tue handelte. Ein Schariwári «mit gesprungenem Capuzinertanz» zum ụshunde eines gewesenen Wi̦ttlig kostete 1756 jeden der zwanzig beteiligten Gstaader drei Pfund, den Platzgeber zwanzig Pfund Bueß. Leichtsinniges aabe ndsitze (1694), holeije und «angefangenes Gestüchel» wurden aber auf gleiche Linie gesetzt mit Tanzen am Meietag (1624, s. u.) und «vil Wyn» trinken am Jodertag (16. August), an welchem einst der alte Schutzheilige Joder gefeiert wurde.

Allein die alten Saaner übten ganz andere «Verbrechen». Sie haben «auf das Bredt gespilt» (1713) oder «brätgespilet». Sie haben (1614) «kartet» ( g’chaartet 2a ), (1714) «geblankartet»: an den Glückstropf als la blanque appelliert. Um Nuß oder Öpfel oder «umb 1 Stab Tuch» (1649), umb zwo Geiß «mit 5 Cr(onen) daruf», wenn nicht ganz einfach «umb Geld» haben sie Glücksspiele 3 geübt, namentlich g’chäglet. Und ’tanzet wurde zur Mụsig — nicht «nach Noten», sondern nach dem Takt etwa eines «Hackbretters» (1719) aus Rougemont, wenn nicht einfacher nach der Gịge. Das konnte auch nur eine Mụlorgele sein, wenn nur das Hin und Her des Fidelbogens durch den Takt selbst eines elementarsten Gị̆digădi ersetzt war und die Redensart vom fehlenden Sichzusammenfinden zweier Angelegenheiten rechtiertigte: daas wollt nit gịge n!

495 All solcher Zeitvertreib galt in Bern als Sünde. Wie erst, wenn ein Vater das Tanzen vor seinen Kindern als «Nicht-Sünde» erklärte (1627) und daheim mit ihnen Karten spielte (1735)! Das ward mit Chefi im Tu̦re m bestraft.

Der Gefangenschaft und Buße zu entgehen, tanzte und spielte man auf weit entfernten Bergen: sogar am Rueders̆bärg (1626), auf dem Meiel usw. Doch, an Angebern fehlte es auch da nicht. Die «bekanntlichen» (geständigen) Täter wurden verknurrt. Wie erginge es vor einem Chorg’richt solcher Art den heutigen Sụfsu̦nntig-Besuchern?

1

Röm. 13, 1.

2

Die vielbändigen Manuale für Saanen exzerpierte mit dankenswertem Fleiß Robert

Marti-Wehren; für Lauenen verarbeitete sie die Sekundarlehrerin Gertrud Züricher in Bern (Sonntagsblatt des «Bund», 1905, S. 44-45); für Gsteig Pfarrer Müller ebd. (

Grunau 1922, S. 24).

2a

charte

n: mit Spielkarten spielen.

3

Vgl. dagegen die modernen:

AvS. 1914, 30.

Die Bergfestgäste alter Zeit waren am Abend wieder daheim. Der Mẹe̥ntig gehörte den Chüeijers̆lụ̈te des einen und selben Berges zur Pflege der Kollegialität und zum Ausspann von den Mühen der Aufwartung. Das kam anders in dem Maße, wie der «Sufsunntig» seine moderne Bedeutung erhielt, wie der Chüeijer zum eigens padändierte Wirt und der Bewirteten zum zahlenden Gast aufrückte. Wer den äxtranig Fästwị bergauf spediert hat, wollt der Rääste nit ahi fergge. So kam es zum 36stündigen Sụfsunntig auch für Talleute und Fremde, die von höuwe und hirte gleich viel kennen. Ein Winkel zu allfälligem Schlaf findet sich auf jeder Alp, wohl gar ein augrangiertes Stafel als äxtranigi Fäst- oder Tanzhütte.

Wer nicht tanzen mag, macht sich an’s lü̦fte oder bü̦̆re von Schöpfe, die an das Steinstoßen erinnern; an einen Hoselu̦pf, der vielleicht ein regelrechtes Schwingen einleitet; oder er chä̆glet mit Chrŭ̦gle, die keiner Drẹe̥ijer-Werkstatt entstammt sind, auf grünem Rasen ohne Chägelri̦i̦s: eine Kunst, die kein Unterländer so leicht nachmacht.

Achtung! Die Königin des Sommerjahres: d’Meisterchueh erscheint auf dem Platze. Die Bergschönen haben sie verchränzt, indes die Mannschaft während einer längern Tanzpause den Kegelplatz betrat. Das auf der Stirne festgebundene Brättli trägt einen prächtigen Kranz von Bärgnägelene, Lorbeer und Ziergräsern. Mitts drin aber steht ein apartig schöna Värs zu lesen. Ihn verfaßte vormals der Schuelmeister des Orts, wie heute sein Vertreter.

Über das Ungewohnte der Situation hilft dem Tier die Mụsig und das jụtze und singe hinweg, bis ’s ihm doch aafẹe̥t verleide. Sein Hirt und Führer gibt ihm vorerst Gelegenheit, sich rü̦gglige zu empfehlen. Am nächsten Felsstück wird es durch kurzes mü̦pfe u ri̦pse u rangge sich seiner Ehrenzeichen entledigen und dartue, 496 daß nur die Leistung des Alltags den Wert auch einer Königin begründet.

Auf dem Platze aber sind längst zuvor «die mit dem schmucken, rotverbrämten, kurzärmeligen Sammetmelkrock bekleideten Jungburschen zusammengetreten, alles untersetzte, sonnengebräunte Kraftgestalten. Ihr Sprecher tritt vor und bringt ein dreifaches Hoch auf NN., den Besitzer der Meisterkuh. Dann stimmt er das Läbehochlied an, worauf der Chor der Burschen kraftvoll einfällt: Sie lebens alle wohl...» 1

D’Meisterchueh

Phot. Marti, Bern

Wohl dem Meisterkuhbesitzer, wenn er den «tiefern Sinn» der Hochrufe zu deuten vermag, ohne daß über die lächelnden Züge die leisen Schatten der Überlegung fliegen: was ’nḁ-n di hütigi Ee̥hr chosti.

Auf dem wieder frei gerwordenen Platz aber gixet und gị̆garschet daas unter dem stampfenden thaktiere zum Walzer und Schottisch, 2 bis das nicht mehr bloß «geschlürfte» Naß nur noch die Zungen statt der Beine in Schwingung setzt.

1

H. Ällen im «Fürs Schweizerhaus», 1925, S. 8, wo auch das Lebehochlied verzeichnet steht.

2

Vgl.

Romangs «alter Gemsjäger» bei

Ällen 46.

Und deutlich zeigt seine Stirnhaut,

Was sich in seinem Hirn staut:

1

nämlich des leicht Erregbaren, der z. B. gouchig, 2 lächerlich vorgebrachte Flause 3 rẹe̥z 3a nimmt, als ein spitzle und öödse 4 deutet. Wie, wenn er gar sich einbildet, er müsse als Schildbürger herhalten! So necken ja saanerische Ortschaften einander mit Unterlegung von Stücklene und Gspoore̥ne wie etwa den folgenden:

«Welches Bein hat der Patient gebrochen?» Herr Doktor, i chan n u̦ch e̥nouwa nit säge, wä̆ders. «Ist es das rechte oder linke?» Eh, wẹn n äär am Pfäästerbaach ( S. 351) sitzt, so isch’s̆ daas nääher bi’m Hän nechrome.

(«Wie geht es dem Unterleibskranken?) Hört man Winde?» Jaa jaa, es hät di ganzi Nacht d’Balke ( S. 344) u d’Tü̦̆reni g’schläglet. — «Wie geht’s nun dem Mann, dem ich Blutegel verordnet und zugeschickt habe?» Oo, dịe̥, wa n i ch ’mụ an ere Saaßen aaṇg’macht haa, die hei nit wälle bị ’mụ blị̆be. Aber der Rääste, wa n i ch mit Aahen u Sụ̈wschmu̦tz b’brä̆glet haa, dää n wohl! Die hät er dụ grụ̈selich faast chön ne nm brụhe. — «Wie sieht die Wunde aus, die Ihr Mann sich zugezogen hat?» Eh, was soll i ch säge? «Wie groß ist sie? Etwa wie ein Frankenstück?» Oh, daas nit ganz; aber oppa, wie nụ̈nz’g Sántine — Ein halbwüchsiges Mädchen hat ein goldenes Fünffrankenstück ahi g’schlü̦ckt. Der Arzt hat ein Abführmittel verordnet. «Und nun, wie hat das gewirkt?» Jaa äbe! Wịe̥r hein dụ van där Laxierig e̥s Räästeli dana ’taa für n es anders̆ Mal, we’s där Gattig äppḁs Uṇguets söllti gää. Und dụ sịn dụ wäger anstatt däne fööf Fränklene bloß drụ̈i Fränkleni föfe̥ ndsibez’g fü̦rha choo. — Ein ebenso geiziges wie hi̦i̦ nläßigs (fahrläßiges) Bụ̈rli sparte seine geräucherten Schinken im Pụụr ( S. 153) solange auf, bis ein Gode (Schmeißfliegenlarve) am andern sie überdeckte. Was tun? Solch ergodigeti Ham mi essen? Wie grụsig! Sie völlig laaße z’nụ̈̆te n gaa? Wie schaad! Sie wegwerfen? Ee̥rst rächt ni̦t! Doch, über Nacht kommt Rat! Ich esse sie, aber ohne daß ob ihrem Anblick mir ekelt, und ohne daß ich meiner Hi̦ nläßigi und meines Geizes mich schämen muß. Und so stand er mit großer Seele vom Bett auf, schloß 498 alle Fensterläden so fest er konnte, holte die Schinken, löschte das Talglicht mit einem aus tiefstem Innern heraufgeholten Blaast und begann und vollendete sein Heldenwerk. Der Zwiespalt der Seelenkräfte legte sich, und ein Morgenschlaf wie der eines Mu̦rmeli lohnte die Entschlossenheit des Tuns.

Der Erzähler all dieser Müsterlene langt nun zweitmals in den Watsack und zieht daraus, in sauberes Papier ịg’lịret, es Laffli.

«G’sẹe̥ht’r, das laßet ịe̥hr da obna hoffetlich nit ergodige. Näät’s als e chḷina Daach für öuwi Ụfwart.» «‹Oh, die isch gääre g’schẹe̥ch und ohni uf äppḁs z’rächne. Nu̦, vergält u̦chs Gott z’hundert tụsig Male für Zịt und Ee̥wigkeit! und ịe̥hr söllt nụ̈t deßt minder haa.›» «’s ist si ch de̥r wärt, söttigi Ku̦médeni z’mache, mịn Zịt wohl schier (s̆s̆)!» «‹’s ist wäger uverschamt, ’s aaz’näh. I weiß’s ja längste, Ịe̥hr sịt nit en Uṇgrada (geizig), Herr Jent, Herr Jee! Und öppḁs Guets heit Ịe̥hr no ch niemḁm verbönnt. Aber das Presänt hätti n U̦ch niemḁ n zueg’muetet.›» «Tüet ịe̥hr mịe̥r z’guet (entschuldigt gegenteils mich), daß ’s nit mẹe̥h ist. Aber gället, im Winter hei we̥r bi n ü̦ns u̦na e Nịdlete un e Nüßlete. Ịe̥hr sịt den n ooch dḁrbị!» «‹Das geit ü̦ns schoo (sagt uns zu). We nn we̥r denn nu̦mḁ nit zu n däne z’rächne sị, van däne n mu seit: der Gottlos pu̦tzt alli Häfen ụs!›»

«Daas wei we̥r afa g’sorgets gää. Es hätti mi ch härt, wenn ịe̥hr fẹe̥hle sölltet. I g’sẹe̥hn u̦ch gääre, wi̦ längers̆ wị mẹe̥h.»

1

Berner «Weltchronik».

2

Vgl.

Gb. 658.

3

Flause:

Weig. 1, 546.

3a

Zu

radĕre (gleichsam die Zunge) schaben und

rasus: rääß und rääz, reez,

rẹe̥ß: scharf für den Geschmack, für den empfindlich getroffenen Leib, für das Ohr.

4

Einen in «öder» Weise (z. B. spöttisch herausfordernd) behandeln: ööd-se,

ööze. Wie als Hund behandeln: hund se,

hunze, ụshunze, verhunze.

Scharteṇ-Gander im Gsteig ist eina van däne wẹe̥nige Saanere g’sị, wa sịner Zịt noch ụnder dem alte Napolion hei Chriegsdienst müeße tue. Mụ hät ’mụ esó g’seit, wil e̥r e Hasescharte hät g’habe u deßtwäge nu̦me schlächtlochtig hät chöne nü̦schle. Wil e̥r ni̦t guet hät wälle tue, hei ’na d’Gsteiger i̦ n Chrieg g’schickt u g’hoffet, si wärden den n oppa in dä Wäg dä Kärli fu̦r gẹng los. Aber di guete Lüt hei sich bös verrächnet: Gander ist äben als Uchrụt ni̦t umchoo, nit emal in däm grụ̈seliche Winterchrịe̥g An no zwölfi. Als ene strụba Sü̦ffel u Schnapser hät ’nḁ d’Gmeind wider chön nen u̦bernä́h. Zum Schaffen ist e̥r nụ̈t wärt g’sị, aber sịner Rädeni u Gspoore̥ni hein doch no mäṇga g’lächret.

Emál ist er och zur Sälteheit z’Prädig; u da hät der Pfar rer z’ẹe̥rst van deṇ gịttige Pụre g’rädt. Das hät’s Gander chön ne; är hät mit dem Chopf g’nickt u gẹng hü̦pschelich b’brummlet: Dás ist rächt! dás ist rächt! gí̦b ’ne nu̦mḁ, gí̦b ’ne nu̦mḁ! Aber wan n du der Pfar rer im 499 zwöite Teil va sị’r Brädig d’Sü̦ffla u d’Nụ̈tnu̦tza aatonnderet, hät Gander der Chopf la hangen u seit: «Ohoo, jetzeṇ gi̦t e̥r me̥r och e Mu̦pf.»

Ei Su̦nntig ist e̥r in der Brädig ị ng’schlaaffe; u wan n der Pfar rer «Aame» seit, stü̦pft ’nḁn däär nähet ’mụ: «Dụe̥, es ist ụs.» Gander hät schlaafstụrna zum Bscheid g’gää: «Su̦ schääch u̦mhi ị!»

Dr Ture z’Saane (d’Chefi)

Nach einer Lithographie von J. F. Wagner, zirka 1840

Emál hät er eme rịhe Pụr es Ouwli g’stŏhle. Am andre Morge scho chu̦nnt der Lantjeger dahar; aber Gander hät ’nḁ scho va wịtmu g’fragt: «Ịe̥hr wärdet oppa wägen däm Schaafli choo?» Dḁrfü̦ü̦r ist er dụ richtig i̦ Tu̦re choo, u der Lantjeger hät ’nḁ müeßen u̦f Saanen ụsi bri̦nge. Ịm Gru̦nd hät ’nḁ n der Wägmeister g’fragt: «Wa wolltist dụ hi̦i̦, Gander?» Di̦sa seit: «O, i wollt an es Schü̦tzefäst, u däär daa (der Lantjeger) treit me̥r mis Waaffe.» Z’obrist im Dorf macht Gander zum Lantjeger: «Oh, jetzeṇ ganget ịe̥hr nu̦mḁ wi̦der z’ru̦gg, i ch fi̦nden der Wääg schon al leinig.» Aber ịn der Chäfi hät’s dụ kei Schafbraatis g’gää, u Gander ist mit der Chost gar nit z’fri̦de g’sị: all Tag un alli Mẹe̥hleni schier gar d’s Gliha. Är hät sich z’läst ni̦t chön nen uberhaa, der Karporaal z’fraage: «Heit ịe̥hr den n eigetlich e̥keis Chochbue̥ch in däm Hụs?» A n mene̥ Morge hät’s g’heiße: «Gander, hụ̈t chu̦nt de nn der Statthalter zụe̥ n u̦ch.» «Soo,» meint e̥r, «da wẹe̥ri ich jetzeṇ g’wu̦ß gääre wundrig, was dä́r b’böösliget hät.»

Gander hät oppa e̥s uṇgrads Maal fu̦r ander Lụ̈t äppḁs Ku̦mmissiones g’macht. So hät er o ch ei’s Morges für d’Frau Pfar rer a d’s Gstaad ụsi müesseṇ gan allergattig Sache reihe. Wil si ’nḁ n im Rößli e chlei lang hei versụmt, isch es spẹe̥tlochtig worde, bis e̥r mit sị’m 500 Charrli wi̦der gäge d’s Gsteig g’waggelet ist. Vam Ermúnt u̦berha ist es Wätter choo, u wa ṇ Gander under der stockfeistere Schü̦̆delen dü̦ü̦r ch wollt, stoßt e̥r mit dem Charren an ene Stein u lẹe̥rt ụs. In dam Momänt hät’s du grad starch b’bli̦ckenet, un är hät in der Lụ̈tri e̥s paar va sịne Phäckene chön ne z’säme ramassiere. Dḁrnaa hät er uehi a Himmel g’luegt u g’seit: «Tụe̥ no grad e̥mál ḁ lsó!» Wan n e̥r dụ i d’s Gsteigdörfli cho ist, hät’s an der Chilchen eis g’schlage. Da hät e̥r g’meint: «We nn’s eis minder ’taa hetti, su wẹe̥ri’s grad nụ̈t g’sị.»

Wa ṇ Gander ei Chẹe̥r i sị’r Völli wi̦der hät heim wälle, ist e̥r i̦n e B’schü̦ttibochten abhi g’hị̆t; u wil e̥r ni̦t mẹe̥h sälber d’rụs hät chön ne, su̦ hät e̥r äben daa g’wartet, bis am andre Morge Trụ̈bel-Gru̦ndisch — mụ hät di̦sem ḁ lsó g’seit, wil e̥r i n junge Jahre z’Eegle 1 Trụ̈bla hät g’stohle — ’nḁ g’sẹe̥ht u ’nḁ fragt: «Gander, was wolltist dụe̥ in der B’schüttibochte?» Där hät zum B’scheid g’gää: «I mueß ẹme̥l och u̦mha si!» Da hät dụ Gru̦ndisch ’mụ wälle kapitle, was är eigetlich fu̦r ’ne trụriga Fötzel u Sü̦ffel sịgi. Aber Gander hät ’nḁṇ gleitig g’schwöigget: «I sụffen eme̥l nu̦mḁn de Wịn u la d’Trụ̈bla si.»

Fast achzgjehriga ist er g’si, wan n er zum ẹe̥rste Mal i sị’m Läben ist chrank worde; u sị hei z’läst der Dokter la choo. Där hät ’nḁ n u̦ndersuecht u zụe̥ n ị̆hmu g’seit: «Ja lueget, Gander, junga chan n i ch n u̦ch ni̦t mẹe̥h mache.» Gander hät z’ru̦gg g’gää: «Das söllt ịe̥hr gar ni̦t, machet mich nu̦me rächt aalta!»

Rob. Marti-Wehren.

1

Aigle.

(von Fritz Ebersold.)

D’s Köbi ist e lenga, guetmüetiga G’stabi g’sị. Er hät in der Oey ụna e̥s Schrịner-Bụdịggli g’haa. D’s Dẹe̥wi, es chlịs, dicks Manndschi, hät im hindereṇ Gäßli g’schnịderet, wenn es nit grad oppa im Würtshụs hinder e̥me Schoppe g’sässen ist. Der Leng und der Chlị sịṇ guet Frü̦nda g’sị; u we nn’s oppa ị nz’richte g’sịn ist, su̦ hei sị gẹng am glịhe Mẹe̥ntig Blauwa g’macht.

A ne̥me Samstig z’Aabe — es ist Ends Höuwmonḁt g’sị — meint d’s Köbi: «Was meinst dụ, Dẹe̥wi, wei we̥r moore z’säme i d’s Plaani o bsig a’ n Sụfsunntig?»

«‹I ch seiti nit Nei n,›» meint d’s Dẹe̥wi, «‹aber i ch bin e̥nouwa im Momäntli nit gar breita im Gäldseckel.›»

501 «Weist dụ waas, Dẹe̥wi?» seit d’s Köbi, «i ch hetti e Tüifels gueti Idee. Si ist me̥r lästi Nacht dur ch de n Chopf g’fahre. Wier chauffen bi’m Chlịlanthụswü̦rt e Stroufläsche Wị — dings, p’här see — un ụf dem Plaani vergrü̦tze we̥r ’nḁ mit eme schöne Profịtli, z’Schoppe-wịs für füfz’g Santime.»

«‹Jetz glauben i doch afange, dụ sịgisch gschịder, a ls du ụsg’sẹe̥hst,›» meint d’s Dẹe̥wi. «‹E ferwänt gueta Ị nfall! i bi dḁrbị.›»

U richtig: am Morge d’rụf mache sich di zwöö mit e̥re Stroufläschen ụf de n Wääg gäge’m Plaani zue. D’s Köbi treit der Wị i ne̥me Hu̦ttli, u d’s Dẹe̥wi es Chörbli volls Fläschi u Gleser.

«‹E n prächtiga r Ị nfall! en ụsgezeichneti Idee!›» meint d’s Dẹe̥wi, wa sị di alti Straß gäge’m Tscharied o bsig gaa. U sị’s Gsicht lụ̈chtet fast vu̦r Freud.

«Aber heiß macht’s schoo,» meint d’s Köbi, u stellt für n es Momäntli sị’s Hu̦ttli uf d’s Straßemụ̈rli. «Es Glas tẹe̥ti guet. Es nimmt mich Chätzers̆ Wunder, wie n er ist.»

D’s Dẹe̥wi würd taubs.

«‹Van däm ist nụ̈t! Wịe̥r verchauffen dä Wị; da würd nüt g’sü̦ggelet.›»

Da würd d’s Köbi ooch alärta. «Däär Wịn ist mịna so guet a ls dịna! Wen n i ch dier di Hälfti zahle, sụ würst dụ wohl nụ̈t dḁrgäge chönne haa. Jetz wollt i ch mi n halba Schoppe, u da häst dụ dị n Zwänzger!»

D’s Dẹe̥wi g’sẹe̥ht ị, daß d’s Köbi doch rächt hät. Es steckt der Zwänzger i n sị n Hosesack, u d’s Köbi tri̦cht sị halba Schoppe.

«Eṇ gueta Wị, eṇ ganz eṇ gueta! Dää hei we̥r oppa bald vergremplet», meint d’s Köbi.

Chụm sị sị uf de Halte, sụ ist’s dem Dẹe̥wi, äs chönnti sich ooch es Glas gönne. Der nụ̈w Zwänzger geit va n d’s Dẹe̥wi’s Hosesack i n d’s Köbis Schịlitäschli.

«‹Eṇ gueta Wịn! en ụsgezeichneta Tropfe!›» meint d’s Dẹe̥wi, u wüscht d’s Mụl mit der lätze Hand.

«Dụ machist mi ch bĭ̦’m Tụ̈ifeli ganz g’lustiga n!» seit d’s Köbi d’rụf, u bald ist der nụ̈w Zwänzger wider i n d’s Dẹe̥wi’s Hosesack.

A lsó geit’s wịter bis zur große Vorschḁß. Der nụ̈w Zwänzger chunnt vam Hosesack i d’s Schilitäschli u vam Schilitäschli i’ n Hosesack — un uf eis Mal ist kei Wị mẹe̥h in der Stroufläsche. Kei Wị mẹe̥h — — iez isch’s̆ ụs mit der dicke Fründschaft.

D’s Köbi fĕhrt ụf wi n e Fụ̈rtụ̈ifel: «Ụsa mit dem Gält!» brüelet er. «I ha mi Hälfti sụfer ’zahlt! Zahlt han i ch! Gält wollt is g’sẹe̥h!»

502 «‹Du miserabla Schelm!›» macht d’s Dẹe̥wi. «‹Han ich oppa nit o ch ’zahlt, was dịe̥r g’hört hät?›»

U d’s Köbi, ni̦t fụls, zieht ụs mit sị’m lengen Arm. Aber er het e̥nouwa kei rächti B’reichi mẹe̥h, u schlẹe̥t uber de n Chopf vam Dẹe̥wi ụs. Es uberzieht ’nḁ, u wie n e n Sack Härdäpfel g’hị̆t er ụf di lẹe̥ri Stroufläsche.

Wa si enandere g’hörig dü̦rhiprüglet g’ha hei, schlaaffe sị an der heiße Sunnen ị, eina schön näbe’m andere, die verhiti Stroufläsche zwü̦ßt ’ne.

Ee̥rst spẹe̥t gägen Aabe nd, wa scho di ẹe̥rste Sụfsu̦nntiglụ̈t i d’s Taal embrịṇ gaa, erwachet d’s Köbi, und drụf anhi o ch d’s Dẹe̥wi. D’s Köbi luegt sị n Fründ mit ei’m Aug — d’s andera ist g’schwu̦lles u blauws g’sị — trụrig aa. «Due, Dẹe̥wi, i glaube fast, wịe̥r sịgen Äsla g’sị.»

«‹Dụ chönntist bi̦’m Tụ̈ifeli no rächt haa,›» meint d’s Dẹe̥wi. «‹Fe̥r all Fäll tẹe̥te we̥r g’schịder, d’Firma Köbi und Dẹe̥wi im Handelsregister wider la z’lösche — wägen Ụsverchauf.›»

1

Matthäus.

Metzger Strehl

«I ch wollt’s nit hi̦nḁ cht! Zahl me̥r’s̆ den n am Fritig z’Saanen ụßna. U vergiß de nn d’s Sackbüechli nit!» Am Saanefrịtig, statt sofort zu Hause, sollte der Schuldner eines winzigen Betrages diesen dem Nachbar entrichten. Das gab doch in einer Zeit, wo kein liegendes Heu vor dem Wetter zu retten war, einen triftigen Grund ab zu einem dreistündigen Bummel nach der «Residenz». Dahin brachten in verkehrsarmer alter Zeit deutsche und welsche Händler ihre Waren auf den Wuchemääre̥t. Der findet bis heute seinen Ausklang in all den Stelldichein auf Platz und Gasse und in den heute noch fünf Wirtschaften des Dorfes. Zu lang ja doch müßte der Besiedler weltentlegener Gehöfte warten, bis einer der sieben Jahrmärkte Saanens oder der zwei herbstlichen im Gstaad ihm Gelegenheit 503 bot, e chlei ga g’wundere, was in der großen Welt vorgangi! Am uralten Gallemääre̥t des Oktobers, am Ostermääre̥t vor der Passionswoche, vor allem freilich am Meietág!

Ueli Üelligger am Gstaad

Das war einst, bevor auch das Saanenland in seine drei Einwohnergemeinden gegliedert war, der große Tag der Landsg’mein, wo unter dem Kastlan und Landsvenner die ernsten Angelegenheiten der Landschaft ( S. 385) verhandelt wurden. Die nachherige freie Vereinigung ließ den Meietág von selber zum Meiemääre̥t sich auswachsen, wie anderwärts die Messe zur «Mäß», die Kirchweih zur «Chilbi» geworden ist. — Auch an solchem zum gewöhnlichen Vẹe̥h- und Chrẹe̥mermääre̥t umgewandelten Tag haftet nun nụ̈t apartigs mẹe̥h, was nicht bereits im « Guggisberg» zur Sprache gekommen ist. Die folgenden Zeilen aber bringen eine Bereicherung unserer Mundartkunde, die einzig hier ihre sachliche Anknüpfung findet.

Es G’schab u G’chratz mit spitz beschlagenen Bergschuhen wird unter jenem Tisch vernehmbar. Eine Stimme knurrt hässig; man hört: ihre Eigner ist in Uṇglanz choo (in Aufregung geraten). Der Mann ist u nwü̦rscha (s̆s̆) und uhi̦rscha (s̆s̆); er ist luter löötig touba; man könnte ihn fü̦rchte, wi̦ n es houwigs Schwärt. Jetzt erhebt er sich und ställt sich i’ n Schrage u b’brüelet: We lchttigs Gebb’ri̦cht! Söttiga Mist! Mi ch so ga z’amertiere 1 (necken) und ga z’öödse! ’s isch p’hu̦ri bări Böosi! Es hät kei Gattig! Ji̦tz bin ich ăfa g’nịe̥tiga!

Was für n e Lättgagel isch da u̦s sị’m Mụsloch fürha g’graagget? Där Schụ́bjack! (s̆s̆) 1a Där Großtüeijer! Där Plägöör, das chéibe Manndli!

504 Aber daas wü̦rt d’Schi̦lta chẹe̥hre: dämụ wü̦rt Wĭ̦derfuehr bigägne! Dämụ will i ch Spitz biete! 2 I ch glụße ’mụ u zieh ’mụ uf! u tue ’nḁ-n abtscherwagge 2a u karwátsche u gi̦be ’mụ Waschi un Ohrfị̆gi u Mụltäschi (s̆s̆) u tschụppne ’nḁ: i nim me ’nḁ bi’m Tschụpp, daß er ’tschuppneta r g’nueg ist u weiß, was e Tschụppe̥te säge wollt. Mit dämụ will ich es Tänzi haa! I tue ’nḁ fue ßstichne, daß er d’rụf g’hịt. Und verstrụbleta mueß er under d’Lụ̈t. U zum Déssäär no ’ne Tschịbi̦ngg (Hieb), daß’s es chlä̆felet. De nn chan n er den n abdächle, u g’stabig gaa u (für Arbeit) u̦mụglicha sị u lụ̈we, wen er wärhe söllti. Das chan n er grụ̈seli ch saaft, i betụ̈re n ụch!

Eintretender: Näät enanderen u gät mir d’Schuld! Wär hät da öppḁs b’böösliget? (zu einem Miteintretenden): Säg me̥r du̦, was dụ nụ no ch nit weißt! Daas geit ja bi’m Tụ̈gger, wi an ere Hụsstrụ̈̆bi! 2b Mịn Zịt u Stund! Das ist ja vaṇ Gott u nmúglich! (Den Schimpfenden erkennend): Was, ü̦ns’s Ruedeli ab dem Zụ̈nebärg? Das loub, dienstbär Manndschi, däm mụ ni̦t z’ẹe̥rst mueß bipẹe̥perle, ẹe̥b’s eimụ äppi̦s z’Gfalle tuet! Und das b’läse Manndli und das scharpfäugiga, wa mit eignen Auge gu̦gget, ẹe̥b’s äppḁs zu n ere Sach seit?

Hät u̦ch dä Maan äppḁs z’Leid g’wärchet, wa grad da äne fü̦r ist (vorbeigegangen ist)? Es hät mi ch wälle tu̦che, sị’s G’sicht sịgi am lache; heißt daas: So a me̥ne lache, wi wẹn n er wallti säge: Alli Lụ̈t hasse mich, aber i ch tuen dḁrnaa ch.

Das chan n eim’ schon albe n e n-m Bi̦tz giechtiga mache. Aber es ist Gotts u nd-bbloß wahr (kaum wahrscheinlich), daß däär nu̦mḁṇ grad an dịe̥r heigi wälle d’s Mụl abwü̦sche (s̆s̆). I ch will dich ja nit appa heiße schwụ̈ge (dich ins Unrecht setzen); diṇ E mpfintlihi ist ni̦t u̦ßt Wääg. Aber weißt du, wi̦ der ander («jener») g’seit hät: Das ist d’s Loos van üns «Chü̦nstlere» (wi wịe̥r bẹe̥d sị), daß üns nịe̥mḁ nd versteit. Da hinggäge bist du lätz! Ja, schier (s̆s̆)!

Der Erregte: I will o ch säge «wi der ander»: I tanze lieber mit dem Tụnerschieß. 2c Es ist emel o ch wahr: Sụmi ubertrị̆be’s, das s sị eimụ ubertüe.

Er räso̥niert und sucht den Mahner z’uberräde u z’ubermụle und a nz’schnụze u z’kapitle: Du bist no ch nit uber alli Gräbleni!

505 Doch kaum ist er mit solcher Widerrede fürha g’rü̦ckt, su hät’s ’nḁ g’rụwe. Aber der glịhe taa hätti är um ke Prịs. ’Tu̦blet u g’cholderet hät er e n-m Bitz u ist mu̦tza (wortkarg) b’bli̦be. Dḁrnaa ch hät er ḁ lsó hinderhẹe̥gga aafaa um d’Egge um räde. Aber äntlich hät er’s̆ b’hau ptet (ist es ihm gelungen), sich z’säme z’näh und dem Zusprecher zuzustimmen. E chlei verschmịjeta 3 hät er fü̦rha d’drü̦ckt: Öppḁs van dämụ, was de̥ seist, ist ḁ lsó. Un er ist rüeijiga worde u hät dem Maa b’bli̦cklet, wi wẹn n er säge wellti: Wẹ nn’s nịe̥mḁ n g’sịe̥ti, i ch räckti de̥r d’s Tälpli.

1

Bitter stimmen, in üble Laune versetzen; nimmt sich aus wie ein neugeschaffenes «

amertir», das an

avertir (als ein warnen und mahnen) anklingt.

1a

Le sujet als verächtlicher Kerl.

2

Ich fordere ihn heraus.

2a

Launenhafte Augenblicksbildungen.

2b

Streit im Haus, wobei es

strụb zugeht, wie draußen bei

strubem Wetter.

2c

Entstelltes «Donner» (Blitz, Schlag ein!). Der mit solchem Fluch Empfangene ist überhaupt der denkbarst Unwillkomene, Unbegehrte.

3

Befangen und verschämt, sich unsicher benehmend. Mit

s̆- zu l.

micare (

Walde 483).

Zu solch völligem Wandel der Stimmung und Sprache bot sich unserm Erregten eine gute Gelegenbeit. Um die fü̦ü̦fi umha durch die Hintergasse schreitend, hörte er auf freiem sonnigem Platz vor einem Nebengäßchen ein Gewirr von Kinderstimmen. Das war ein chafle — ei Chafleten in di anderi inhi — ein schwätze und spräächle, ab und zu ein langgezogenes sụ̈ne, ein kreischendes wĭ̦gge, ein übermütiges gụ̈ße. Aus vereinzelten apartige Stimme hät er trụ̈wet (vermutet) e̥nöuwis z’verstaa. Ihn wunderte, was die da allz fü̦ü̦rnä̆me n.

Er überschaute die Schar, ging leise gä gen sị zue und klopfte einem kleinen Rangen auf die Achsel: O gueten Aabe mit enandere! I ch wollt grad es par Stöß mit u̦ch b’richte.

Doch, die Augen hatten genug zu tun. Eine Zehnjährige war vertieft ins reitsle: ein Reitseil (Rị̆tiseil) hing gar zu einladend vom nächsten Dachvorsprung herunter. Eine Mädchengruppe spielte:

Achtung! Us!

Da chunnt e Mus!

’s läst Bott für gültig! hieß jetzt der Abschluß bi’m z’lästgää. Darauf wird fụli Jungfrau (Fangspiel) gespielt. Die erklärt: Ich kann faul sein... Ich kann schlafen... Das Urteil lautet: Weg!

Mit einem Kleinen im Kinderstühlchen spielt ein Mädchen:

Es chunnt e

n-m Bär!

Wa chunnt er här?

Wa wollt er us?

I d’s Hänsis Hus.

U macht ’mụ eṇ Gịdeṇ Gịdeṇ Gị̆de (mit chützle). Hat es den Kleinen längste g’lächeret, so gu̦gelet er jetzt aus vollem Hals und erntet ein flattierendes: Dụ bist me̥r eina!

Tochter aus Saanen

506 Churzi Zịt u läng Stundi bereitet sich diese Vierjährige, deren Eltern ihr das Glück gönnen, so recht «von ganzem Gemüt und aus allen Kräften» ihre Kindheit auszuleben und im «kindschen Spiel» als ernster Kinderarbeit so ganz bi̦ der Sach z’sị. U̦f em Bäächli näbet ihr sitzt das Bääbi: e wüesta Grụ̈wel von Puppe. Aber an dem besonders häßlichen und sehr provisorisch umhi gmachte Chopf ist ja die Kleine d’Schuld. Während der Verabreichung eines angelegentlichen Mu̦ntsch (Kuß) ließ sie das arme reiche Ding a’ n-m Bode troole. Und g’rad äxpräß gestaltet sich das vertöörle und vertwälle mit dem Spielzeug zum angelegentlichen g’vattere und g’vätterle, wie in ursprünglichem Ernste 1 die «Gevatterin» als Gotte ihn dem Göttichind weiht. Das ist ein chü̦schele (flüstern) und zureden: o tue nid grịne (weinen)! Aber von all der Liebesmüh wollt däm Gri̦nti abso̥lụt nụ̈t i’ṇ Glü̦tsch («in den Kopf»).

Die Buebe interessieren sich ẹe̥hnder um ihr männliches Gegenstück vom 6. Dezember: der Sant Niklaus als der Sắmichlaus wird von einem künftigen Ku̦mediánt nahig’macht. Hauptsache an ihm ist die Grampól-Gestalt, die denn auch seinem Polembooggi Wert verleiht. Als Gegenstück zum Imponierenden seiner Ausrüstung: Bart, Kapuze, Stäcke, Holzschueh interessiert besonders seine Hu̦tte, von deren Reichtum auch jetzt ein imitierter Wirrwarr von Plunder: eṇ ganza Braast am Boden Kunde gibt. Und zur Augen- fehlt nicht die Ohrenweide: Das Geflöte der Wịdepfịffe als lyrischer Lịre.

Währe nt däm nähert sich unser Mann einem Mädchen, das mitts im Lärme gelangweilt: längzịtigs da sitzt. Seisch nụ̈t? D’Wort choste nụ̈t! Häst d’s Mụl im Tischchaste vergässe? Oder 507 häst e Pantoffelzapfen im Schlu̦ck? Räd, sü̦st waxt de̥r no n e Chropf, du liebi Tschu̦mpelemája! 2

So will der Mann das leise gestreichelte Kind anreden. Allein er schweigt, indes er e Momänt sich in das anscheinend ụsg’fäärbelet, weich und eländ drein schauende Gesicht vertieft. Weßtwäge wohl, fragt er sich, tuet die Kleine so g’schiniert, so tausam (verdrückt), wie wenn sie uber öppḁs schwụ̈ge müeßti oder unstörbar an etwas si̦neti? Ja, ja, «jede Ursachen wollen haben ihr Warum». Wo findet sich das Erzieherpaar, welches das Kind den väterlichen Rausch gleichsam laat la ụsschlaaffe, das Hirn laat in es anders̆ G’leis choo, Gidult brụcht und je und je die Früchte der strengen Liebe wachsen sieht: Woll woll, e̥s chunnt no ch guet!

Mädchen aus dem Grund

Welch ein Gẹgeteil dies Tụ̈ggers̆ Wundernäsi, das als e̥s rächts Zĭbi ( S. 46) mit schlauem umha äuge sich nähert: Weißt, i han di ch längste g’märkt, e̥nouwa woll! Aber jetze söllt i ch gaa für Ku̦missione. Man sieht aus der ganzen Art der Bewegungen, wie zielbewußt der Sechsjährige, jetzt allerdings noch e n-m Bitz e Hauderidau, si ch z’Cheiserli macht. Doch, er g’wahnet sich bei richtiger Leitung an aanhaltigs Wä̆se. Beine und Zunge werden ihren Dienst nicht versagen. Ob der Junge auch mit dem schrịben u läsen u rächne z’säme ch̦unnt?

1

Tw. 159 ff.

2

Kosende Schelte, die ursprünglich einem dummen und langsamen Weibsbilde galt.

« Was mache Hämi’s?» Der nachdenklich seinen Heimweg weiter Wandernde hört sich durch haure aus einer Ecke angeredt. «‹Oh, die leischen 1 (s̆s̆) ihrụ Charrli wị̆ter wi gẹng›» (in stillem Tagwerk). «Häsch de nn nụ̈t g’hört...». «‹Ni̦t, das s i ch wü̦ßti...›» «Nu̦, 508 mụ vertribt (erzählt) doch...» «‹Mụ rụnet mäng’s...›» 1a «Eh nu, sị hei wälle rụgle...» «‹Ja, was de nn?›» «Der Urgroßätti Sepp, weißt, däär, wo no ch kei Zandlü̦cke hät, u wa-n i sị’r altfräntschen Art no ch allne Lụ̈te dụ seit, 2 där änet dem Mẹe̥r in Amrị́ka g’sin ist...» «‹Ja, un iez?›» «Däär zaalet (zielt) für sị füfzjähriga Sohn uf enen andera Platz. Er hät nụe̥ verwiche mit sị’m Meister e̥nöuwḁs Strịtiga g’habe; sị hei äppḁs ’zäpplet (gezänkelt), und die Unterhandlungen hei sich verg’hị̆t.»

Wirtstocher aus Gsteig

«Er geit mich och äpp̥as aa, und i ha ḥüt der Tag düür ch der Sach nahig’sin net, u nd ji̦tz han i grad ei ns wäl le ggu̦gge, was dụe̥ dḁrzue sägist. G’sẹe̥hst, i da d’s Härz i n-m bẹe̥d Händ g’noo u d’Läberen an es Schnüerli. U jitz, wa n ḍu̥e so lieb u nd-g guet bisch g’sị me̥r z’lose u B’scheid z’gää, wällt i ch di ch b’bi̦tten u bbätte, e chlei inhi z’choo und di ch da i̦na ó noch es Wịli laße z’verschwätze (mit Schwatzen aufhalten lassen).»

«‹Nu̦mḁn daas ni̦t! I ch mueß va ṇ gaa säge. I ch ha zwo Stund stotzen d ụf heim. Da mueß i ch no ch n e Fack mache, u bis i ch färtig bin dḁrmit, würt’s schützlich spẹe̥t. O, b’hüet ịs, wị di Zịt geit!›» «Ja ja, ịe̥r pressieret doch gẹng! Dụ bist äben e̥kei Gịggaṇgg, wa numḁ g’vatteret, wẹn n er wärhe wällti u söllti, u wẹn n e̥r im Pratik 3 es Zeiche suecht, grad noch, es Stü̦ckli li̦st 509 u d’Bilder gu̦gget.» «‹Guet Nacht! Es nachtet ja blötzlich (bald).›»

«Also, aber u̦f wĭder luege! Chumm emal z’Henge̥rt 4 old z’Chi̦lt, wi di ganz Alten da obna van Urgroßvaters̆ Zịte no ch säge.» «‹Jaa, dänen ist drum chi̦lte: wärhen bis in alli Nacht inhi.›» 5

Schon den Saanern von 1702 war allerdings der «Kilt am Planimonteyen» eine immerhin bloß «zwei Stunden» währende Belustigung. Und zu solcher wurde mit der Zeit auch die Nachtarbeit als ein geselliges z’sämehöckle, bei dem es mit dem wärhe nit so pressiert. Denn «uf ene Tag chunnt das nit d’rụf aan». Über alte, kalte Nachtarbeit zumal im Spinnen aber erzählten wir im « Aarwangen». 6 Und die Zukunft könnte auch noch manchen Abe ndsitz der Gegenwart zu g’wi̦rbigem Auskauf kostbarer Abendstunden am häußlichen Herd nach dem Muster der Vergangenheit umgestalten.

1

Ist (als schwere Last) schleppen.

Es dumms G’leischsch z. B. von Tannästen die sich über einen breiten Weg hinbreiten und schwer beisammen zu halten sind, führt an die Grundbedeutung von

leis-a (Wegspur, Weg).

1a

Man «hat vil runens» (1629).

2

Wie der 1677 vor Chorgericht geforderte Hans Hauswirt, der den Schreiber Schopfer duzte, als hätte der mit ihm «der Süwen gehüt». Darauf Hauswirt: Sagt man denn nicht: Unser Vater, der

du bist im Himmel.

3

Les pratiques als der Kalender. Vgl.

Raafl. 103 f.

4

Heimgarten,

schwz. Id. 2, 434; vgl.

Hängärt 1630 am Arnen.

5

Das

chiltiwerc. Vgl.

Weig. 1, 1034: aus nordisch das

kveld: der Abend als das Ende des Tages (und Tagwerks). Vgl. ferner

ZfdM. 1924, 238;

schwz. Id. 3, 242;

Raafl. 45;

Lf. 630.

6

515.

Auf den Gräten und Spitzen eines Spitz- und Gịferhoore, einer Hoore- und Saaners̆loch-, einer Gumm- und Rüebliflueh lodern Höhenfeuer. Ihnen antworten die im bengalischen Licht stehende Sankt Moritzenkirche und von ihrem Festungsturm herunter das einzigartig feierliche Fünfglockengeläut. Wie ernst dies Klingen und Leuchten am Vaterlandstag des Jahres 1927! Ist es eine Vorahnung, daß das Katastrophenjahr 1926 ( S. 2) sich in verschärftem Maß in nächster Nähe wiederhole? Schon am Folgetag im Unterland und Oberhasli, nach vierzehn Tagen in Gsteig und Lauenen, nach sieben Wochen in der Süd- und Ostschweiz und deren Nachbargebieten, wie in der alten und neuen Welt?

Drum dieser Ernst der Reden hier eines welterfahrnen Lehrers, wie anderwärts eines Staatsbeamten, eines Geschäftsmannes in volkswirtschaftlich schwerer Zeit. Zum Wort der Ton: In den Prachtabend hinaus erschallen die treffend gewählten Darbietungen der Militärmụsig von Gstaad und der nun siebzigjährigen Harmonie Saanen. Zur Ohren- die Augenweide: die Männer- und Jungturner aus dem 510 Volk der Bergheuer und Sennen, der Sportarbeiter auf Eis und Schnee zeigen den Ernst des «Spiels» als gediegener Schulung von Körper und Geist.

Arnold von Grünigen am Gstaad

Der Sommer aber sammelt alle diese Vereine unter des Verkehrsvereins stiller Leitung zu den Waldfeste n in der Schutzwaldung des rechten Saaneufers. In Zwischenspielen gelangen auch da zur Geltung die Mụl- und Handorgele, letztere aber dem pfu̦r re eines Handörgelers entrissen durch neuen Bau, der zu den Soli eines fünfjährigen Bach, wie den Konzerten eines Basler Vereins (1922) führte.

Durch ungezählte Fenster aber dringt auf die Gasse Klavierspiel, das mehr und mehr die treffliche Schulung durch Fräulein Bratschi aus Genf erkennen läßt. Nur zu selten erklingen daneben Gịtaare und Zi̦ttere. Unter letzterer wird auch die Laute verstanden als Begleitung zum Singen und zum gịge. In der wunderbaren Kunst auf der Geige erwies bereits die zehnjährige Saanerin Margritli vo Si̦betal aus Genf ihre Schulung.

Was aber sind sogar Cello und Violine gegenüber der Menschenstimme, die das Zusammenleben wie zur Hölle, so zum Paradies gestalten kann! So zu allernächst im städtisch so geheißenen «Natursingen», das der Bergler und die Berglerin unter altheimeligem Namen jụtze und jodeln hoffentlich unverkünstelt zu üben fortfahren.

Die Triumphe und Trümpf über gediegene Kunstleistungen sichert dem jụtze zumal des saanerischen Älplers und der Älplerin die augenblickliche Eingebung des sie übernehmenden Hochgefühls auf der Höhe 511 in der weiten, freien Gotteswelt. Da gedeihen die Jauchzer, durch die reine Luft an des Bergwaldes Saum und der Felsreviere Klippen und Wände getragen und von ihnen widerhallend. Hier finden sich Natur und wahre Kunst zusammen. So im Zungeschlag und im Verein von Alt- und Fistelstimme, wie wir es dann et wann z. B. aus dem Mund des auch in Bern unvergeßlichen Kätheli Bach, der Lehrerin Frau von Siebenthal, zu hören bekommen.

Margrit von Siebenthal

die 14jährige Geigenkünstlerin

Auch im Konzertsaal klingt es gut, wenn ein Vorjụtzer wie Si̦ma Huswürt († 1922) seine Begleiter sammelt: Dụ tuest denn oben ịị! Ihr beide da vertretet die Mittelstimmen. Ihr andern beide machet der Paß!

Aber auch auf Wort und aufs worte verstehen sich nicht wenige Saaner. So im Volkslied. In diesem, wie im jụtze hatte Saanen u. a. einen Meister in dem gebornen Emmenthaler Sämi Gfeller († 1925). Seine Worte und Weisen für das Volksliederarchiv aufzuzeichnen, kamen zwei studierte Baslerinnen.

Wirt in Lauenen

Ohne dụ̈tlichs räde aber, ohni ụsa räde in des Wortes Ursinn 1 gibt es kein des Namens würdiges Singen. Singen und Sagen gehören 512 in Wort 2 und Sache zusammen, wie Gedanke und Empfindung. Drum die energische d’rụf haa und d’rụf drücke der neuzeitlichen Gesangleiter, daß jeder Laut deutlich gesprochen und jeder Satz deutlich gegliedert werde, um erst so verstaa z’laße, warum der Tondichter eben dies Wort und diese Wortfolge g’rad ḁ lsó g’fäärbt heigi. In welch denkwürdiger Parallele die Stufenleitern der Farben und der Töne stehen, zeigen auch Volksausdrücke wie rein für hööij und grob für teuff, in kindlicher Verstellung wịß für hoch und schwarz für tief; vgl. ferner fịn für sụ̈ferlich (sachte, piano) als Gegensatz zum ff (fortissimo): us em Äffäff singe, wärche, überhaupt sich anstrengen. 3

Aus gleichem Grunde halten die Gesangleiter auf ụswändig singe (wie auch erst das Auswendigspielen den höchsten Genuß gewährt). Es gilt ein Singen ohne Note nach Note: g’hörig, wie sich’s gebührt und wi’s sị soll. So wird das Singen aus bloßem nahi sä̆ge zum sä̆ge, wie’s eimụ sälber ist. Drum die Inschrift am kantonalen Gesangfest in Interlaken, die auch für das vom 15.-17. Mai 1926 wieder galt:

Uswändig singe, liebi Lüt! Tüet doch die Büecher dänne.

Vil lieber weder so n es Buech g’seh mier e fermi Gränne.

Wirt in Saanen

Andere Inschriften geißelten das immer wieder einzureißen drohende Dụ̈derlizụ̈g und Lịriläriwäse, in seiner Art vergleichbar dem waschle anstatt räde. 4

Nach solchen Grundsätzen betätigen sich während der winterlichen Übungen die Bürtchörleni: der G’mischt Chor Gsteig, der G’mischt Chor Lauene, das Bärglerchli us dem Turpach, d’s 514 Heimatg’lüt im Grund, d’s Äbnet-Chörli, d’s Männerchörli Turpach-Bissen, Chüeijerglüt, Schönried-Hohnegg-Chor. Diese Chörli vereinigten sich am 20. Februar 1927 in der Gsteiger Kirche. Der schlichten Innerlichkeit der Volksseele möchten sie Ausdruck verleihen und in der August-Heimatwoche des Bundes von Heimatfreunden haben sie Verbindung gefunden mit der Volkshochschulbewegung im Schweizerland. Ferner erwähnen wir das seit Frühling 1927 neuerstandene Alpenglöggli Gstaad, wie auch den Frauen- und Töchterchor Saanen. In kurzem bewährte dieser letztere Chor gemeinsam mit dem Männerchor (s. u.) seine Leistungskraft an Grunders «Heimatsang» im Saaner Landhaus.

1

Äußerungen seelischer Erregung (Worte: vgl.

Walde 820) zu einem Gefüge (einer Rede:

Walde 649) so verbinden, daß die Gesamtheit der Volkssprachgenossen (ahd. der oder das

diot, die

diota) es versteht.

2

Sagen (ahd.

sag-ên neben

sag-jan und

segjan, säge ist erzählen,

verzelle (

Weig. 2, 638); singen ist: die Stimme laut erklingen lassen (wie ahd. auch der Hahn «singt»); got.

singwan: mit gehobener Stimme vorlesen: Luk. 3, 16.

3

Zur interessanten

scala der Farben und Töne vgl. auch die Oktave der Farben.

4

AvS. 1896, 28.

Ds Afläntsche-Wirtshus

Gottlieb Mösching in Saanen

Oberlehrer

Auf dem Oldehoore war es, daß am 28. September 1852 das «Echo vom Olden»: der Männerchor Saanen-Gstaad seine ihm von Doktor Ueltschi geschenkte Fahne einweihte. Und ebendort fand ihr nötig gewordener Ersatz am 28. September 1902 die gleiche Ehrung.

Das war 57 Jahre nach der Gründung des Vereins durch währschafti Handwerker: die Brüder Chohli, die Brüder va n Grüenige und den Schreiner Frụtschi. Ein Jahr vor dem entscheidungsreichen Säxevierzggi standen die Männer nach einer Wahlverhandlung in der Kirche noch zusammen auf dem Friedhof, verhandelten das Geschehene und stimmten das melodienreiche Lied an:

Verglüht sind schon die Sterne,

Schon wehet Morgenluft...

(Mit seiner Wiederholung eröffnete das «Echo» sein Konzert am 17. und 18. April 1926.)

515 Dann folgte Lied auf Lied. Das klang hinunter in die Gassen und Gäßleni des Dorfes! Das waren wirkliche Lieder!

«Es taget!» hieß es, wie im Lied, so in den Köpfen der zu Hauf heraneilenden Hörer, und der Männerchor stand da — ein kleines Wunderding jener Jahre, wie eine Handvoll Sauerteig die «Masse Mehl» des Alltagslebens durchwirkend.

Wirt in Saanenmöser

I ch bin u̦ch guet dḁrfụ̈r! So redeten die ersten Vertreter des Vereins, so auch der Aktuar Klopfenstein mit seinem Paß. Wenn dieser Baß in die Tiefe ging, da hei fast d’Dorfflüeh ’zitteret, u d’s Oldehoore hät g’waggelet. Der erst Diräkto̥r war der ideale Hans Möschig (Lehrer am Gstaad), der Mann mit dem herrlichen, nie verletzenden Humor. Ihm folgte 1886 der Gerichtspräsident Kari Zingri, 1915 der auch als Beherrscher der Saaner Kirchen- Orgele hoffentlich noch jahrzehntelang tätige Gottlieb Möschig, Oberlehrer im Dorf.

Nachdem der Verein an mehreren Bezirksgesangfesten sich seine Anerkennungen geholt, veranstaltete er eines in Saanen selbst auf den dritte Höuwe Sächz’g (3. Juli 1860).

U̦f der Mụ̈li obna am Dorf ( S. 275) stand die Festhütte. Der Regieriger ( préfet) Bertholet von Öösch hät sị Reed aṇg’fange. Da chunnt es Wätter. Der Strahl fährt i d’Saane. Es gi̦ bt e Wolkebruch, äs hät Seileni g’rägnet. D’Fästhütte wird verrägnet dü̦ü̦r ch u nd dü̦ü̦r ch. Bertholet hät sị Reed fü̦fzähe Jahr spẹe̥ter färtig g’rädt: am 15. Meie 1875, under dem Presị̆s Ruedi Wẹe̥hre. Da hät mụ dụe «g’fästhü̦ttet» u̦f dem schwarze G’wälp im alte Lanthụs. We nn daas dénn under dem Schnẹe̥ z’sämeg’rịtte worde wẹe̥ri anstatt 32 Jahre spẹe̥ter: 1907!

Jez hät der Männerchor müeße z’sämespanne für eine neue Bühne in seinem neuen Konzert- und Theaterhaus. Hieran spendete das Ehrenmitglied David Böhlen im Gstaad 1100 Franken.

Sịs fü̦fe ndsibez’gist Altersjahr feierte das «Echo» gebührend im Jahre 1920. Armin Zumbrunnen eröffnete das Fest mit schwungvollem 516 Prolog, die Präsidenten Redaktor Wehren und Sekundarlehrer Zwahlen mit geschichtlichen Rückblicken. 1

«Den Volksgesang heben, nur gute dramatische Stücke aufführen, Gemütlichkeit und Freundschaft pflegen und, ohne in den Strudel politischer Leidenschaft zu geraten, immerdar die Standarte der Ideale hoch halten»: das sind die Ziele des Vereins.

1

AvS. 1920, 16, dem wir in dieser knappen Skizze hauptsächlich gefolgt sind.

Und gute Stücke gingen schon über die Landhausbühne! Das gilt vorab vom Trauerspiel unseres Gsteigers Romang (s. u.): vom Niclas Baumer. Einem Werke, dem sein Schöpfer noch einen vollendetern Aufbau gegeben hätte, wäre nicht der allzufrühe Abschluß eines unsäglich harten Daseinskampfes dazwischen getreten. Aber wi̦ n es ist, isch’s̆ ó ch schön! Und so großzügig ist es gedacht, so seelentief ist es empfunden, daß alle sechs rasch einander folgenden Vorstellungen dankbare Hörer aus weiter Ferne fanden.

Daß überhaupt die Saaner grad auch für tiefernste Darbietungen empfänglich sind, zeigt die Aufführung von Simon Gfellers Dramatisierung von Gotthelfs «Geld und Geist» durch den Skiklub Grund im Chlöösterli daselbst am 28. Februar und 8. März 1926. Den tiefen Ernst im heitern Spiel des Gotthelf-Gfellerschen «Erbvetter» erfaßte man in den Darbietungen der «Harmonie» ( S. 509). Mit vollem Erfolg gingen über Saaner-, Gstaader- und Lauenerbühnen das «Schmocker-Lisi» von O. v. Greyerz — frei nach R. v. Tavels Erzählung geschaffen — (am 18. und 26. März 1922), Grunders «Hochwacht», «Unghụ̈ụ̈rig» von Zulliger, «Läbig Schueh» von Wagner, und so manch anderes Stück, in welchem einzelne Saaner sich als geborne Schauspieler erwiesen.

Vereine aber, die «auf den Brettern, die die Welt bedeuten», sich so glücklich zurechtfinden, wollen zumal von der obersten Ecke des Bernerlandes aus auch ein gutes Stück wirkliche Welt sehen. So 1908 der Männerchor auf seiner Fabrt nach der Riviera, Marseille, Monte Carlo, Genua, Florenz, 1925 zum Teil wiederholt im Umweg über Insbruck, Venedig. 1 Zwischen solches z’grächtmụ ụsreise fallen die selbstverständlichen Besuche der Bezirksgesangfeste, wie z. B. 1924 von Frutigen, an welchem auch der Frauen- und Töchterchor Saanen seine ersten Lorbeeren holte.

517 Wie gut, wenn der Neid über Auszeichnungen untergeht in selbstloser Sängerfreundschaft, wie sie in jenem von Saanern den Zweisimmern mitgebenen Reisewunsch sich widerspiegelte:

Der Geist vom Vater Nägeli

Begleite dieses Wägeli

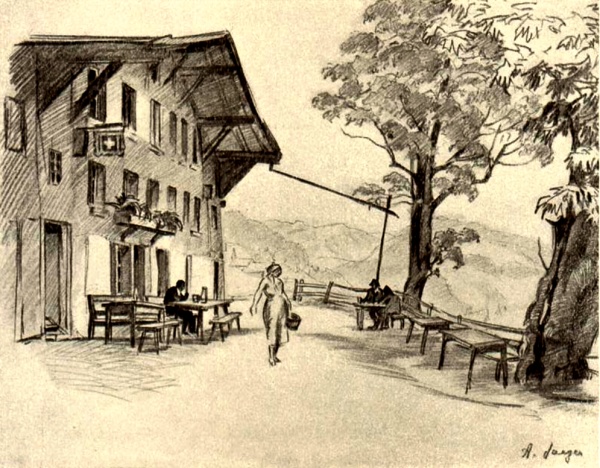

Musikprobe

Nach einer Radierung von A. Jäger-Engel

Die Lieder dieses Sängervaters Hans Georg Nägeli aus demselben zürcherischen Wetzikon, dem als Nägeli-Schüler der Berner Sängervater Hans Ruedi Weber entstammte, sind größtenteils ebenso verklungen wie die geistlichen Schmidlin-Lieder und Käsermanns melodiöse Gellert-Lieder. Aber nicht ein Webersches «Es lebt in jeder Schweizerbrust» Nägelisches «Es lag in Nacht!» Wie das 1925 (s. u.) durch die Saaner Kirche rauschte! Und so neuerdings am «Echo»-Konzert vom 17. und 18. April 1926, wo die ergreifende «Weihe des Gesangs» aus Mozarts «Zauberflöte» erklang. Da gab die Klavierbegleitung einen Vorgeschmack 518 von der vollen Orchesterbegleitung des Männergesangs am Interlakener Kantonalgesangfest des 15. bis 17. Mai 1926. Den erlabendsten Adel des Vereinslebens aber entfaltete das «Echo vom Olden» an jener weihevollen Beethovenfeier (s. u.) des 17. März 1927 in der Saaner Kirche. So gibt es landauf, landab Muster veredelten Volksgesangs, der jung und alt aus dem Dunst des Alltags ins lichte Heim geistigen Lebens emporführt.

1

Die Reise wurde interessant beschrieben im

AvS. 1926, Nr. 30 ff.