|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Abschied von der Heimat. – Falmouth. – San Vincent. – Die Fahrt durch die Tropen. – Ankunft in Buenos Aires.

Es lag Herbststimmung über Göteborg am 16. Oktober 1901, aber eine Herbststimmung, wie man sie nur selten sieht, ein leichter Morgennebel über der Stadt mit ihren Strassen und Häusern, über den Bäumen der Alleen mit den letzten vergilbten Überresten sommerlichen Grüns, während die Sonne allmählich durch den Nebel brach und mit bleichen Strahlen dies Bild beleuchtete. Niemand von den Mitgliedern der Südpolar-Expedition hatte in der letzten Nacht viel geschlafen, und früh befanden wir uns alle auf dem Wege nach dem Schiffe.

Es lag Herbststimmung über Göteborg am 16. Oktober 1901, aber eine Herbststimmung, wie man sie nur selten sieht, ein leichter Morgennebel über der Stadt mit ihren Strassen und Häusern, über den Bäumen der Alleen mit den letzten vergilbten Überresten sommerlichen Grüns, während die Sonne allmählich durch den Nebel brach und mit bleichen Strahlen dies Bild beleuchtete. Niemand von den Mitgliedern der Südpolar-Expedition hatte in der letzten Nacht viel geschlafen, und früh befanden wir uns alle auf dem Wege nach dem Schiffe.

Mit allen den bunten Flaggen, wie zum Fest geschmückt, liegt die »Antarctic« da; am Strande drängen sich schon die Menschen, und allmählich strömen immer neue herbei. Unsere nächsten Freunde und Angehörigen geleiten uns an Bord, wo schon alles klar für die Abreise ist. Lange habe ich mich nach diesem Augenblick gesehnt, der Frucht jahrelangen Strebens, aber in diesem Augenblick empfinde ich nichts von der Freude, die mit dem Aufbruch verbunden sein sollte. Jetzt gehören alle Gefühle und Gedanken dem Abschied, einem Abschied auf lange Zeit, und niemand kann voraus sagen, welche von denen, die einander jetzt Lebewohl sagen, sich jemals wiedersehen werden.

Immer mehr rückt die festgesetzte Abgangstunde heran. Fünf Minuten vorher kommt ein Photograph, der ein letztes Gruppenbild von dem Stab der Expedition aufnehmen will. Wir sehen nach der Uhr; eine einzige Minute wird der Abschied verspätet. So ist es denn fast Schlag zehn Uhr, als die Verbindung zwischen uns und der heimatlichen Erde unterbrochen wird; ein letzter Händedruck mit denen, die uns auf der Welt am nächsten stehen, ein paar kurze, klare Befehle von der Kommandobrücke, und leise gleitet die »Antarctic« auf das dunkle Wasser hinaus.

Der letzte Abschied

Gerade als wir die Anker lichteten, erscholl vom Ufer her ein Lebehoch für den Erfolg der Expedition, dann ein tausendstimmiges Hurrarufen, das wir von unserer Seite mit einem letzten Hoch auf die Heimat beantworteten. Der Platz, wo wir eben noch gelegen, fängt an, sich von Menschen zu leeren und wird bald sein gewöhnliches Aussehen wieder annehmen, noch aber stehen einzelne da und folgen uns mit langen Blicken, die wir auch bis zuletzt zu erwidern suchen. Bald verschwinden auch diese aus unserm Gesichtskreis, und nun wenden wir uns neuen Bildern zu. Die Schiffe auf dem Strom grüssen uns; hier und dort am Ufer sind Flaggen gehisst und grüssen uns im Vorbeifahren, während wir immer mehr dem Meere zu gleiten, auf dem nun für lange Zeit unser Heim sein wird.

Es war dies das erste Mal, dass eine schwedische Polarexpedition den Kurs gen Süden richtete. Aber gleichsam aus alter Gewohnheit begannen doch auch wir unsere Fahrt mit einem kleinen Abstecher nach Norden, indem wir in Sandefjord einen Teil unserer Ausrüstung einnehmen sollten. Bis dahin hatten wir auch die Gesellschaft von Kapitän Larsens Frau und ältester Tochter, die während der Ausrüstungszeit in Göteborg gewesen waren und uns nun bis in ihre Heimat begleiteten. Das Wetter war andauernd schön, und obwohl auf dem Meere etwas Dünung war, ging die »Antarctic« so ruhig, als läge sie im Hafen. Ich brauche wohl nicht besonders hervorzuheben, dass während des ersten Mittagessens, das wir gemeinsam einnahmen, Reden gehalten und Gesundheiten ausgebracht wurden. Gegen Abend verschlechterte sich das Wetter, aber der Kapitän befand sich jetzt in einem Fahrwasser, das er genau kannte, und in der Frühe des nächsten Morgens liefen wir in Sandefjord ein.

Hier hatten wir viel zu tun. Zuerst sollten wir acht grosse eiserne Zisternen an Bord nehmen, wie sie gewöhnlich auf Fangschiffen benutzt werden, und ausserdem eine Menge anderer Ausrüstungsgegenstände norwegischer Fabrikation, darunter eine 8000 Meter lange Lotleine. Diese Arbeiten nahmen uns zwei und einen halben Tag scharf in Anspruch. Im übrigen benutzten wir alle die Gelegenheit, uns mit einigen der hunderterlei Kleinigkeiten zu versehen, deren man auf einer langen Reise bedarf, die wir aber bisher vergessen hatten oder nicht hatten beschaffen können. Die Zeit wurde uns folglich nicht lang, und ausserdem befanden wir uns ja auch unter guten Freunden, die auf jede Weise ihr Interesse an unserm Unternehmen bekundeten. Auch hier erhielten wir allerlei Geschenke, darunter eins, das nicht vergessen werden darf, nämlich ein junges Kätzchen, das uns einige junge Damen der Stadt schenkten. Mehrere von den norwegischen Offizieren und Mannschaften hatten hier ihre Angehörigen, und als wir am Nachmittag des 19. Sandefjord verliessen, wiederholte sich eine ähnliche Szene wie die, die wir vor ein paar Tagen in Göteborg erlebt hatten.

Indessen nahmen wir hier nicht nur von aussenstehenden Freunden Abschied, sondern auch von einem der Mitglieder unserer Expedition selber, von demjenigen, der mir während der ganzen Planlegungs- und Ausrüstungszeit am nächsten gestanden hatte, dem Amanuensis J. Gunnar Andersson. Er hatte in erster Reihe an allen Arbeiten in Göteborg teilgenommen, musste uns nun aber verlassen, um seine akademischen Studien abzuschliessen, wenn auch nur für den Zeitraum von drei Monaten. Später wollte er dann nach den Falklands-Inseln reisen, um sich von dort aus, nachdem ich bei der Winterstation an Land gegangen war, der Expedition anzuschliessen und ihre Leitung zu übernehmen.

Jetzt ging die Fahrt wirklich gen Süden. Aus dem beginnenden Winter des Nordens sollten wir in wärmere Gegenden gelangen, in den Hochsommer der Tropen, bis wir die Sonne hinter uns liessen, und uns den Gegenden näherten, wo der Winter nimmer aufhört. Graue, schwere Luft ohne helfenden Wind umfing uns auf der Nordsee. Aber an Bord war alles Freude und Frohsinn, während diejenigen, die unser Fahrzeug bisher nicht kennen gelernt hatten, sich dort allmählich heimisch machten.

Von unserer Umgebung war in diesem Wetter nicht viel zu sehen. Während des ersten Tages war es freilich eine kleine Unterbrechung in dieser Einförmigkeit, als wir einem grossen dänischen Kreuzer begegneten, der in das Skagerack hineinbog. Kaum hatte er uns gewahrt, als er von seiner Bahn abwich und direkt auf uns zusteuerte. Wir waren alle auf Deck versammelt, verwundert, was das wohl zu bedeuten habe, und alle Gläser waren auf den Passanten gerichtet, als er uns mittels der Flaggen eine »Glückliche Fahrt« signalisierte. Wenn dieser Gruss leider niemals beantwortet wurde, so muss es zu unserer Entschuldigung dienen, dass wir uns am ersten Tage auf See befanden, wo eine Expedition, wie unsere, in der Regel noch nicht ganz seeklar ist; zuerst musste das Signalbuch gesucht werden, und als dieses Hindernis beseitigt war, stellte es sich heraus, dass die Flaggen in Unordnung waren. Später habe ich erfahren, dass es der Kreuzer »Heimdal« gewesen, der sich unter Befehl des berühmten Polarforschers, Kommandeur Hovgard, auf der Heimreise von Island befand und uns nun diesen letzten Gruss aus Gegenden brachte, wo die »Antarctic« sich so oft befunden hatte, und die ich selber einmal auf demselben Schiff besuchen sollte.

Am 23. Oktober landete ich spät in der Nacht im Hafen von Dover, während die »Antarctic« ihre Fahrt nach Falmouth fortsetzte, wo ich wieder mit ihr zusammentreffen sollte. Statt die lange Fahrt durch den englischen Kanal mitzumachen, wollte ich nämlich ein paar Tage in London verbringen, wo noch eine Reihe von Instrumenten angeschafft werden sollte, und wo ich mit einigen Leuten, die sich für die Sache interessierten, zu sprechen wünschte. Mit gewohnter englischer Gastfreundschaft wurde ich von den leitenden Geographen empfangen, und die Vorsitzenden der Geographischen Gesellschaft veranstalteten mir zu Ehren ein Frühstück unter dem Präsidium von Sir Clements Markham. Hier hatte ich Gelegenheit, die hervorragendsten Vertreter der Südpolarforschung des Landes kennen zu lernen, und erhielt viele Aufklärungen über die Anfang August mit der »Discovery« abgegangene Expedition.

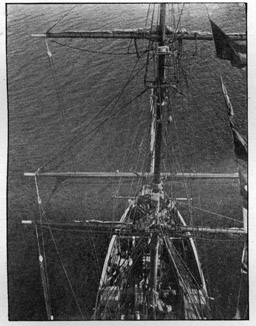

Von erhabenem Standpunkt aus

Hier traf ich auch mit dem Leiter der geplanten schottischen Expedition, Mr. Bruce, zusammen. Einem Plan zufolge, der kurz nachdem ich den ersten Entwurf zu unserer Reise veröffentlichte, aufgetaucht war, sollte sich diese Expedition ungefähr nach demselben Gebiet begeben, wie wir, und die ursprüngliche Absicht war, dass wir gleichzeitig abgehen wollten, jedoch zwangen später entstandene Schwierigkeiten Bruce, seine Reise ein Jahr hinauszuschieben. So sah es denn nicht aus, als ob etwas aus der geplanten gemeinsamen Arbeit werden sollte. Mein hauptsächlichstes Interesse ging nun darauf hinaus, eine so genaue Verabredung wie möglich für den Fall zu treffen, dass uns irgend ein Unglück zustossen sollte, wo uns dann Mr. Bruce Hilfe leisten wollte. Wer konnte damals wohl ahnen, wie wenig in Zukunft daran fehlen würde, dass sich diese Verabredung verwirklichte, und dass wir während eines ganzen Winters Arbeiten und Beobachtungen auf Stationen ausführen sollten, die nur ein paar Breitengrade von einander entfernt lagen, Beobachtungen, die gerade dadurch ein einzig dastehendes Interesse für die Feststellung der meteorologischen Verhältnisse jener Gegend bieten.

In Bruces Begleitung legte ich dann die Fahrt nach Falmouth zurück, wo ich am Morgen des 26. Oktober anlangte, wenige Stunden, nachdem die »Antarctic« auf der Aussenreede vor Anker gegangen war. Unser Besuch in diesem Hafen hatte den Zweck, einen Vorrat von ungefähr 125 Tonnen Cardiff-Kohlen einzunehmen. Gleichzeitig musste die Ladung umgestaut werden, und wir hatten abermals ein paar arbeitsvolle Tage. Selbst die Gelehrten mussten an der Arbeit teilnehmen; war es doch von grosser Wichtigkeit, dass nichts von dem, was sie an Instrumenten und dergleichen während der Reise gebrauchen wollten, weit weggestaut wurde.

Der Kartograph der Expedition, Leutnant S. Duse, der so spät verpflichtet war, dass er sich uns nicht mehr in Skandinavien anschliessen konnte, traf hier draussen mit uns zusammen, und ich glaube, er war ziemlich erstaunt, als er die Unordnung an Bord erblickte. Dasselbe war wohl in noch erhöhtem Masse der Fall mit den übrigen Gästen, unter denen sich auch der schwedische Konsul mit Familie befand. Russ und Schmutz auf Deck infolge all des Kohlenstaubes, Kisten, Reservesteuerräder und alle die grossen Apparate rings umher, kunterbunt durcheinander; Bretter, Planken, Material für Observationen, Boote und alle möglichen Gegenstände oben auf den Galgen aufgestapelt; Matrosen, Kohlenarbeiter – ja, selbst die Gelehrten in russigen Arbeitskitteln, und dann schliesslich noch vierzehn beständig heulende, wilde grönländische Hunde – das war kein lieblicher Anblick, und die meisten, die uns sahen, mussten wohl zu der Anschauung gelangen, dass wir Wochen brauchen würden, um reisefertig zu werden.

Für uns, die wir so spät auf die Reise gekommen waren, handelte es sich indessen in erster Linie darum, nicht unnötigerweise das geringste von der Zeit zu vergeuden, die dort unten im Eise angewandt werden sollte, und dank der Energie unseres Kapitäns gelang es uns, schon am nächsten Abend die Ausfahrt anzutreten, vielleicht nicht ganz seeklar, das wäre unmöglich gewesen, aber doch in einer solchen Verfassung, dass keine Gefahr vorlag.

Die »Antarctic« hatte eine beschwerliche Reise gehabt, nachdem ich sie in Dover verlassen, und man meinte scherzend, in Zukunft dürfe ich mich nicht wieder von Bord entfernen. Im Kanal hatte man widrige Winde und Sturm gehabt, so dass das Schiff viele Stunden lang nicht von der Stelle konnte, und die Teilnehmer der Expedition hatten hier ihre erste Bekanntschaft mit der Seekrankheit gemacht. Aber das ist ja auf alle Fälle unvermeidlich und gibt den seefesteren Kameraden nur Anlass zu allerlei Scherzen, in die sich die armen Opfer finden müssen, so gut sie können.

Falmouth ist in klimatischer Hinsicht ein eigentümlicher Ort, und niemand würde vermuten, hier auf einem so nördlichen Breitengrad eine Vegetation von geradezu südländischer Üppigkeit zu finden. Es wird dies bewirkt durch die Nähe des Golfstromes im Verein mit dem feuchten Klima und dem Fehlen jeglicher Winterkälte. Für diejenigen Mitglieder unserer Expedition, die noch keine südlichen Gegenden besucht hatten, war es etwas ganz neues, hier in den schönen Gärten zwischen Gewächsen zu wandeln, die bei uns in der Heimat nur in Treibhäusern vorkommen.

Wie überall auf unserer Reise, wurden uns auch hier, in diesem, unserm letzten europäischen Hafen, viele Beweise des allgemeinen Interesses an unserm Unternehmen zu teil. Eine Menge Glückwunschtelegramme hatte ich von der geographischen Gesellschaft, Freunden der Expedition und teilnehmenden Gelehrten empfangen, und hierher geruhte sogar Seine Majestät der König einen telegraphischen Glückwunsch für die Reise zu senden. Am Abend waren wir zu einem Fest an Bord des dänischen Panzers »Valkyrian« geladen, der im Hafen von Falmouth lag. Am Nachmittag lief hier eine Lustjacht ein, die Mr. Andrew Coates, dem berühmtesten der Mäcene der Bruce-Expedition, gehörte. Mr. Coates besichtigte in Begleitung von Mr. Bruce mit grossem Interesse unsere »Antarctic«, deren Äusseres freilich unter den obengeschilderten Verhältnissen wohl kaum dem Ideal eines Expeditionsfahrzeuges entsprach. Als wir am Sonntag Abend nach Hereinbruch der Dunkelheit hinausdampften, ertönte von der Jacht ein Lebehoch für die Expedition, das wir mit kräftigen Hurrarufen beantworteten – und dann glitt die »Antarctic« allen Ernstes auf das Weltmeer hinaus.

In den ersten Tagen, die nun folgten, erforderte das Umstauen der Ladung noch schwere Arbeit an Bord. Und ein heftiger Sturm hätte uns zu diesem Zeitpunkt unberechenbaren Schaden zufügen können. Es war fast unmöglich, über die Unmenge von Sachen hinwegzukommen, die ausser den hundert Säcken Kohlen das ganze Deck einnahmen. Indes war die Stimmung vorzüglich, und in allen Abteilungen des Schiffes benutzte man diese Zeit eifrig, um sich mit denen bekannt zu machen, die nun auf so lange Zeit unsere Kameraden sein sollten. Im Gunroom wurde Lektüre und Arbeit häufig durch Scherze und Geplauder unterbrochen, und hin und wieder machten wir Musik auf dem mitgenommenen Phonographen. Die Mannschaft hatte ihre eigene Messe achtern. Ich hatte sie gleich zu Anfang gefragt, ob sie ihre Mahlzeiten mit uns im Gunroom einnehmen wollten, aber der Platzmangel und die Schwierigkeit, eine freie und für die Mahlzeiten passende Zeit zu finden, bewirkten, dass sie die oben erwähnte Einrichtung vorzogen, die dann auch dauernd bestehen blieb.

Am Abend des 30. Oktober hätte fast ein unglücklicher Zufall der ganzen Expedition ein Ende gemacht. Wir befanden uns mitten auf dem Golf von Biscaja, und obwohl der Wind nicht übertrieben stark wehte, hatten wir heftige Dünung. Wir sassen unten im Gunroom mit Kartenspiel und anderm ähnlichen Zeitvertreib beschäftigt, als das Schiff plötzlich ein paar Mal ungewöhnlich stark schlingerte, so dass alles, was auf dem Tische stand, heruntersegelte. In der Stimmung, in der wir uns gerade befanden, erregte dies nur allgemeine Heiterkeit, in die alle, deren Beschäftigung so unbarmherzig unterbrochen war, lebhaft einstimmten. Da ertönte plötzlich der unheimliche Ruf: »Feuer! Feuer!« Mit einem Schlage verstummte alle Heiterkeit, und alles stürzte auf Deck, der Kapitän voran. Unten im Lastraum sahen wir kleine Flammen zwischen den Tonnen züngeln, aber das Feuer war bereits fast gelöscht, erstickt von allerlei nassen Gegenständen, die von oben hinunter geworfen wurden. Die Gelehrten kamen aus dem Gunroom heraufgestürzt, ein jeder mit irgend etwas in der Hand, um sich an dem Löschwerk zu beteiligen. Einer von ihnen hatte seine Waschkannen ergriffen, deren eben benutzter Inhalt schnell in den dunklen Raum hinuntergeschleudert wurde und – sich über das Gesicht des Segelmachers ergoss, der aus seiner Kammer stürzte, um ebenfalls zu helfen. – Nun, bald hatte sich alles in Scherz und Freude aufgelöst, aber als wir die Sache später genauer untersuchten, stellte es sich heraus, dass das Feuer ein grosses Spiritusfass angezündet hatte, das fast durchgebrannt war. Rings umher lagen mehrere andere Fässer mit Spiritus oder Petroleum. Hätte es nur ein paar Minuten länger gebrannt, so wäre der ganze Vorrat explodiert, und wahrscheinlich würde niemand von uns gerettet worden sein. Das Feuer war dadurch entstanden, dass eins der Fässer infolge des Schlingerns ins Rollen geraten war und gegen eine an der Decke hängende Laterne gestossen hatte, so dass diese heruntergefallen war und das Photogen entzündet hatte.

Immer mehr näherten wir uns jetzt den wärmeren Strichen. So nach und nach hatten wir jetzt angefangen, die wissenschaftlichen Arbeiten in Angriff zu nehmen, die sich zu dieser Zeit darauf beschränkten, dass wir täglich vier- bis sechsmal das Schöpfnetz auswarfen, um Proben von dem Plankton des Meeres einzusammeln, dieser so unendlich reichen, in der Regel dem unbewaffneten Auge fast unsichtbaren Tier- und Pflanzenwelt, die auf der Oberfläche treibt, allen Strömungen des Meerwassers hierhin und dorthin folgend. Aber die Unsichtbarkeit gilt nur für den Tag, zu nächtlicher Zeit verbreiten viele von diesen Wesen einen Schein um sich, der das sogenannte Meerleuchten verursacht, und dessen wunderbare Pracht man nirgends besser zu beobachten Gelegenheit hat, als auf einer Reise wie diese. Steht man an einem der warmen Abende in den Tropen auf Deck, während der leichte Passatwind das Wasser kräuselt, so sieht man die kleinen Wogen oft von einem Schaum aus Feuer gekrönt, während das Meer um das dahingleitende Schiff zu einer einzigen funkensprühenden Masse verwandelt wird, die den strahlenden Sternenhimmel über unserm Haupt an Pracht weit übertrifft. Bald sieht man im Wasser unzählige, einzelne, wie Sterne glänzende Punkte, bald sind es grosse, leuchtende Klumpen, die an Meteore erinnern, auch kann es vorkommen, dass das ganze aufgewühlte Kielwasser in eine Feuermasse verwandelt zu sein scheint. Wenn man den Ketscher in das Wasser auswirft, verleihen ihm die eingefangenen Tiere das Aussehen eines einzigen Feuerklumpens. Oben im Laboratorium hat dann der Zoologe eine langwierige Arbeit mit dem Durchsehen und Sortieren dieser Ernte, die er einer Schar hochinteressierter Zuschauer vorzeigt.

Diese hellen Sommerabende sind für uns die angenehmsten Stunden des Tages, und man lässt sich gerne irgendwo auf Deck nieder, um das Schauspiel zu betrachten, das uns umgibt. Über uns wölbt sich der tropische Sternenhimmel, der reichste, den die Welt besitzt, an dem auch die im Norden bekannten Sterne mit einem ungewöhnlichen Glanze strahlen. Aber was dort oben hauptsächlich unsere Aufmerksamkeit auf sich lenkt, ist eine eigentümlich prachtvolle Zusammenstellung von den drei grossen Planeten: Venus, Jupiter und Saturn, die alle dicht neben einander stehen. Man kann sich nicht enthalten, vergangener Zeiten zu gedenken, wo der allgemeine Glaube herrschte, dass die Sterne das Geschick der Welt lenkten, und man wundert sich, was uns diese Sterne wohl sagen, unter deren Zeichen wir unsere Fahrt begonnen haben. Verheissen sie uns glänzende Entdeckungen, oder wollen sie uns nur sagen, dass unser »ungewöhnliche Gefahren, Mühen und Beschwerden« harren? Aber sie bleiben uns die Antwort auf unsere Frage schuldig; ebensowenig wie andere Menschen, können wir die Rätsel der Zukunft lösen.

Allmählich empfinden wir die Wärme schon drückender. Wir haben auf unserer ganzen Reise ungewöhnlich wenig Hilfe von dem Wind, die Kohlen sind auch nicht die besten, und unser Vorrat davon verringert sich schnell. Am 6. November passieren wir Madeira in einer Entfernung von ungefähr siebzig Seemeilen, ohne irgend etwas von der Insel zu sehen. Wir fangen jetzt schon an, uns wieder danach zu sehnen, Land zu sehen, und diese Sehnsucht, im Verein mit der Kohlenfrage war die Ursache, dass wir beschlossen, den Kurs auf St. Vincent zu richten, um dort einen mehrstündigen Besuch abzustatten.

Früh am Morgen des 14. November konnten wir durch die nebelige Luft das hohe Ufer der San Antonio-Insel erkennen, und nun ging es unserm Ziel schnell entgegen. Unendliche Scharen von fliegenden Fischen, mehr als wir jemals gesehen, begegneten uns hier. Kurz vor der Hafeneinfahrt begegneten wir einem grossen deutschen Kriegsschiff, mit dem wir Flaggengrüsse austauschten, und dann, gegen 1 Uhr, gingen wir in vollem Flaggenschmuck im Hafen vor Anker. Es ist ein wunderbares Bild südländisch bewegten Lebens, das uns hier entgegentritt. In wenigen Minuten sind wir von einem Schwarm von Booten umgeben, die nur den Besuch des Arztes abwarten, um sich über uns zu stürzen und uns nun draussen vom Wasser her in allen möglichen Sprachen anrufen. Sobald der Zutritt freigegeben, ist das Verdeck in einem Augenblick mit Weissen, Mulatten und Negern überschwemmt, die ihre Waren anbieten, und der Kapitän weiss sich nicht zu retten vor ihren Zurufen. »Das ist nicht der rechte, er lügt, hört ihn nicht an, seht meine Preise an, ich bin der rechte, kauft von mir, ich verkaufe am billigsten,« so tönt es durcheinander.

Die Wärme macht sich fühlbar

Wir haben jedoch keineswegs die Absicht, grosse Einkäufe zu machen, nur einige Kohlen und Wasser und allerlei frischen Proviant wollen wir einnehmen: Früchte, Fleisch und Gemüse, und die Wahl der Firmen war bald getroffen. Dann wurde eines unserer Boote ausgesetzt, mit vier Mann bemannt und, die schwedische Flagge führend, glitten wir dem Ufer zu, wo uns neue Scharen entgegenkamen, ebenso lebhaft wie die, denen wir soeben entronnen waren. Diesmal ist es hauptsächlich Jugend, junge Burschen in der leichtesten Bekleidung schreien uns die Ohren voll, wetteifernd, von uns erwählt zu werden, uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu zeigen. Es war keine Kleinigkeit, sich durch diese lebendige Masse hindurchzudrängen, aber schliesslich gelang es uns doch.

Unser erster Besuch galt dem Posthause. Wir hatten erfahren, dass noch am selben Tage ein Dampfer nach Europa abgehen sollte, und man kann es uns nicht verdenken, wenn einer der wichtigsten Gründe für unsern Aufenthalt hier eigentlich der Wunsch war, allen den sehnsüchtig Wartenden daheim ein wenig Nachricht über den ersten Teil unserer Reise zukommen zu lassen. Kapitän Larsen und ich machten dann allerlei Geschäftsbesuche, und schliesslich wanderten wir ungestört in der Stadt umher, mit ein paar kleinen Jungen als Wegweiser. Wenn man weiss, dass man sich auf dem Wege zu Gegenden befindet, wo das Eis niemals schmilzt, war es ein besonderer Genuss, hier, gleichsam auf der Schwelle dorthin, noch ein wenig von dem freien Leben der Tropen geniessen zu dürfen. Die Stadt ist nur eine Sammlung von niedrigen Wohnhäusern, grösstenteils Lehmhütten, in denen man leichtgekleidete Männer und Frauen sieht, während die kleinen Kinder in der Regel ganz nackt gehen. Das Klima der Insel ist sehr trocken und die Vegetation dürftig, wenn man auch hier und da einige Palmen und andere tropische Gewächse sieht. Auf dem Fischmarkt erstanden wir im Interesse des Zoologen eine vollständige Sammlung aller dort befindlichen Arten; auch den Fruchtmarkt besuchten wir, aber mit geringer Ausbeute, denn ausser Bananen und Apfelsinen fanden wir nichts, was den Gaumen reizen konnte.

Allmählich schlugen wir wieder den Weg nach der Brücke ein, wo wir uns alle versammelten. Jetzt folgte eine lebhafte Szene, indem alle, die nur die geringste Berührung mit uns gehabt, sei es auch nur, dass sie uns um etwas angebettelt hatten, sich um uns drängten, um eine Bezahlung zu erhalten. Diejenigen, die nicht erwarten konnten, auf andere Weise etwas zu bekommen, stürzten sich ins Wasser und schrien nach Kupfermünzen; und wenn man ihnen eine Kleinigkeit zuwarf, so tauchten sie wie die Fische. Alles ist Leben und Bewegung, Rufen und Lachen, aber die Zeit enteilt, und wir müssen weiter. Bald sitzen wir wieder im Boot, während die Dämmerung der Tropen plötzlich auf uns herabsinkt. Eine kleine Weile später befinden wir uns wieder an Bord der »Antarctic«, und sieben Stunden nach unserer Ankunft ist der Anker gelichtet, und die Fahrt geht weiter gen Süden.

Wir erhalten Besuch im Hafen von San Vincent

Vertreter tropischer Natur

Vor uns liegt nun ein langer, einförmiger Monat. Es ist nicht dasselbe, ob man die Reise durch die Tropen auf einem engen, dunkeln, langsamen Schiff zurücklegt, oder auf einem modernen Schnelldampfer. Die einzigen, denen es vielleicht gleichgültig sein kann, sind die armen Maschinisten, die in beiden Fällen in einer Hitze von ungefähr vierzig Grad leben müssen. Im Gunroom und in den Kojen haben wir nicht viel mehr als dreissig Grad, aber das ist auch schon ziemlich arg. Man trinkt ungeheure Mengen, aber was nützt das, da wir kein Eis haben und auf keine andere Weise die Getränke abkühlen können. Die Nächte sind wundervoll, aber zum Schlafen eignen sie sich nicht. Die meisten versuchen auf Deck zu schlafen, wo sie einen passenden Platz finden können, auf der Kommandobrücke, oder zwischen den Brettern und Galgen und an andern Stellen. Aber dann wird man vielleicht von einem Regenschauer überrascht, und wenn das Wasser nicht von oben kommt, so kann man doch riskieren, einen unfreiwilligen Überguss zu bekommen, wenn das Deck am Morgen gespült wird. Ebenso unangenehm wie dieses Sturzbad, ebenso beliebt sind die freiwilligen Bäder, und die machen auch nicht viel Mühe, da die Kleidung ja im allgemeinen sehr leicht und sehr einfach ist.

Strassenszene in San Vincent

Es befanden sich indes an Bord Geschöpfe, denen es weit schlimmer erging als uns, und denen nicht einmal unsere Möglichkeiten, sich dem Klima anzupassen, zur Verfügung standen. Das waren unsere grönländischen Hunde. Ursprünglich waren es vierzehn gewesen, darunter einige erst halb ausgewachsene, und ausserdem eine Anzahl junger Hunde, die aber bei dem ersten Sturm im Kanal jämmerlich totgeklemmt wurden. Aber auch mit den übrigen hatten wir Unglück; mehr als die Hälfte waren um diese Zeit bereits tot, und die überlebenden waren in einer traurigen Verfassung. Schon vor unserer Abreise aus Falmouth machte sich unter den Hunden Krankheit bemerkbar, und zwei von ihnen starben am 30. Oktober. Man kann daher der Hitze nicht ausschliesslich Schuld geben, es mag Hundeseuche oder eine ähnliche Krankheit gewesen sein, die sich die Tiere während des Aufenthaltes in Schweden zugezogen hatten. Als wir in die Tropen kamen, wurde die Sache noch schlimmer, und was unter andern Verhältnissen vielleicht nur ein vorübergehender Zustand gewesen wäre, ward hier zu tödlicher Krankheit, der fast die ganze Schar erlag. Als wir schliesslich wieder in kältere Gegenden gelangten, waren nur noch vier Hunde am Leben.

Aber auch die bisher noch gesunden Tiere litten sehr unter der Hitze, die sie bisher noch niemals kennen gelernt hatten. Ich vermute, dass sibirische Hunde, die ja an wärmere Sommer gewöhnt sind, geeigneter gewesen wären, als unsere Grönländer. Als wir in kälteren Gegenden waren, ertönte ununterbrochenes Geheul, sobald die Wellen über das Deck hin spülten; jetzt lagen sie ganz ruhig und still da, keuchend, die Zunge lang aus dem Halse hängend. An Haustieren hatten wir nur die norwegische Katze an Bord, die gut gedieh und sich am liebsten unten in den Kojen aufhielt.

Wir versuchten, so gut es ging, Abwechslung in die Einförmigkeit unseres Lebens zu bringen. Einer der grössten Festtage war selbstverständlich der 23. November, der Tag, an dem wir die Linie passierten. Für uns war dies ja der Eintritt in die Halbkugel, auf der unser eigentliches Arbeitsfeld lag. Der Wind war uns fast strikt zuwider, und die Fahrt war infolgedessen sehr schlecht, so dass wir den Äquator in Wirklichkeit erst in der folgenden Nacht passierten; aber schon um zwei Uhr nachmittags langte Neptun auf unserm Schiff an, in Ölzeug, mit einem langen, weissen Bart, einer Krone auf dem Kopf, und den Dreizack in der Hand, gefolgt von einem glänzenden Stab, dessen Kleidung sich allerdings hauptsächlich in negativer Richtung auszeichnete, ohne jedoch infolgedessen weniger leuchtend und prächtig zu sein. Übrigens waren fast alle an Bord Anwesenden kostümiert und in den buntesten Farben bemalt. Leutnant Duse fungierte als Barbier und war zu diesem Zweck mit einem kolossalen hölzernen, mit Staniol überzogenen Rasiermesser versehen. Einer nach dem andern wurden alle die Opfer vorgeführt, die die Linie noch nicht passiert hatten; ein Mann stand bereit, sie mit einer gewaltigen Bürste einzuseifen, und dann wurden sie, plumps, in das grosse zoologische Bassin getaucht, das zum Taufbecken avanciert war. Als diese Zeremonie beendet war, entstand ein allgemeiner Krieg, und nicht viele entgingen dem Schicksal, in das Bassin getaucht zu werden, in dem zuweilen drei bis vier Personen gleichzeitig lagen und plätscherten. Mitten während dieses Spiels überraschte uns ein heftiger Regenschauer, der jedoch die Freude nur wenig störte, und jedenfalls konnte uns das Wasser keinen grossen Schaden tun, ausgenommen, dass es uns hinderte, eine gute photographische Aufnahme von der ganzen Szene zu machen. Um fünf Uhr folgte ein grossartiges Diner, das feinste, das wir bisher an Bord der »Antarctic« eingenommen hatten, mit vom Phonographen ausgeführter Tafelmusik, und erst spät in der Nacht nahm das Fest ein Ende.

Nachdem wir den Äquator passiert hatten, kamen sehr arbeitsreiche Tage für uns mit Umpacken und Umstauen der Ladung, um die Sachen, die für die Winterstation oder früher benutzt werden sollten, von dem, was auf dem Schiff zurückbleiben sollte, zu sondern. Wir nahmen alle an diesen Arbeiten teil, die keineswegs zu den angenehmsten gehörten, bei der fürchterlichen Hitze unten in dem engen Lastraum; alle, die von dort heraufkamen, waren fast unkenntlich infolge von Russ und Schmutz. Ich glaube, nicht viele von unsern Bekannten in der Heimat hätten uns in diesem Zustande kennen wollen, und doch sollte für mehrere von uns eine Zeit kommen, wo sie noch mehr wie Wilde aussehen sollten als jetzt.

Je südlicher wir kamen, um so eifriger widmeten wir uns unsern wissenschaftlichen Arbeiten. Hierzu kann man jedoch wohl kaum rechnen, dass wir uns, so oft wir Gelegenheit dazu hatten, bemühten, Delphine, Haifische und dergleichen zu harpunieren, was uns freilich niemals gelang. Aber die Planktonarbeiten und das Einsammeln von Wasserproben wurden regelmässig vorgenommen, und mehrmals stoppten wir auch, um Grundlotungen vorzunehmen. Der erste Schleppnetzzug wurde erst am 12. Dezember vorgenommen, als wir uns schon vor der Mündung des La Plata befanden. Wir hätten dieser Arbeit gern mehr Zeit gewidmet, aber wichtiger als alles andere war es ja doch, unser eigentliches Arbeitsfeld vor Ablauf des Sommers zu erreichen.

Unser nächstes Ziel war Buenos Aires, wo wir uns endgültig mit den Vorräten versehen wollten, die wir für die Expedition gebrauchten. Am 14. Dezember kam die niedrige, sandige Küste von Uruguay in Sicht, und in der Frühe des nächsten Morgens waren wir in der Mündung des Flusses, wo wir uns fast auf einer der Sandbänke festgelaufen hätten. Am Nachmittag passierten wir Montevideo, und gleich darauf kam der Lotse an Bord.

Das Wetter war an diesem Tage sehr wechselnd, bald frische, widrige Winde, bald heftige Böen aus allen Himmelsstrichen. Gegen Abend entrollte sich uns eines der schönsten Gemälde, die ich jemals gesehen habe. Der Himmel bezog sich schnell mit aufeinander getürmten Haufenwolken, die in allen Abtönungen von Gelb, Braun und Blaugrau flammten; Blitze durchzuckten unaufhörlich die Luft und erhellten das Schiff und die Umgebung, als sei es mitten am Tage. Dies währte einige Stunden, aber noch lange wetterleuchtete es fast ununterbrochen am Horizont.

Hafenpartie in Buenos Aires

Früh am nächsten Morgen waren wir wieder auf den Beinen, um die Einfahrt von Buenos Aires zu sehen. Gegen fünf Uhr passierten wir die Stadt La Plata, und nun nahm der Verkehr von Booten, die kamen und gingen, mehr und mehr zu. Vor uns lag gleichsam ein Wald von Masten, hinter denen Häuser und Türme aufragten. Um acht Uhr morgens erreichten wir die Aussenreede, wo uns das Bugsierboot entgegenkam. Durch die lange, mit grossen Kosten angelegte Rinne, die die Einfahrt in die Hauptstadt der südlichen Halbkugel vermittelt, gelangten wir in wenig mehr als einer Stunde dorthin, und bald darauf lagen wir an einem Platz in dem äussersten Hafenbassin vertäut.

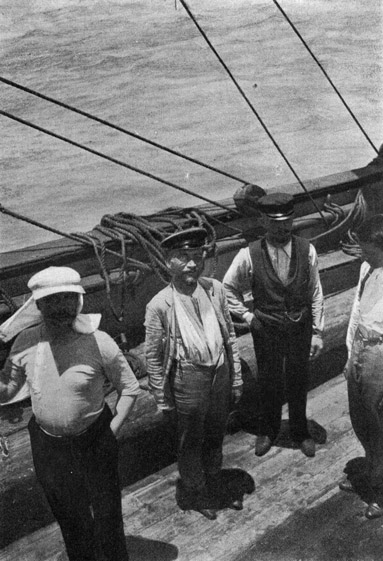

Auf dem Deck der »Antarctic« bei Tropensonne