|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

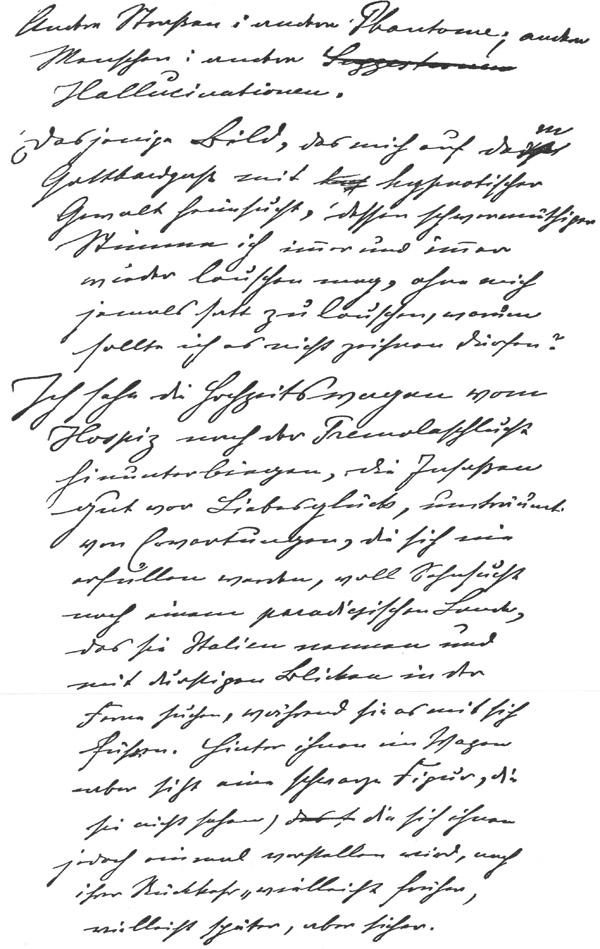

Carl Spitteler um 1911 in seinem Garten

*

In anderer Absicht und mit anderen Gefühlen bereist man den Gotthard als die übrigen Schweizer Gebirge. Wohl ist auch hier Ruhe, Einsamkeit und köstliche Alpenluft zu finden, nicht weniger als anderswo, aber auch nicht mehr; wohl bietet auch der Gotthard Naturschönheiten ersten Ranges, doch kaum eine, welche, für sich allein genommen, nicht ebenbürtige oder überlegene Nebenbuhler hätte.

Wenn die Erwartung des Gotthardfahrers sich höher spannt, wenn der Reisemut desjenigen, der eine Fahrkarte nach Lugano löst, sich steigert, wenn die Augen zu leuchten beginnen, sobald der Zug südwärts abbiegt, so beruht das zum weitaus größten Teil auf jener geistigen Mittätigkeit, die zwar im Grunde in jeden Naturgenuß hineinspielt, die sich indessen nirgends so lebhaft und so unabweislich einstellt wie auf der Gotthardstraße. Der Gotthard ist vor allem ‹interessant›, wie der stereotype Ausdruck lautet.

Begleitende Nebengedanken nennt mans, Hauptsache ist es. Was ist es denn, was der Überwindung eines Gebirgspasses einen besondern Reiz verleiht? Das Vorausempfinden der jenseitigen Landschaft, welche in die Phantasie des Wanderers herüberleuchtet, – die erhebenden Gefühle des Mittelpunktes, des Überganges, der Wasser- und Völkerscheide, – das gesteigerte Gegenwart- und Ortsbewußtsein und eine Menge anderer Motive mehr, die unvermerkt einen jeden beeinflussen; um so stärker, je mehr Bildung und Kenntnisse einer mitbringt. Jede Reise über einen Gebirgspaß ist eine Entdeckungsreise.

Der Gotthard nun ist in vollkommenerem Sinne ein Paß als jeder andere Paß; darauf beruht sein Ruhm, darin liegt sein entscheidender Vorzug. Er ist zentral, in das Herz der Völker führend und Länder und Berge teilend, – er ist beherrschend, indem er ein ganzes System von Kämmen und Pässen kreuzend vereinigt und die Wasserquellen nach allen Richtungen den verschiedensten Meeren entgegensendet, – er ist einfach und übersichtlich, in ziemlich gerader Linie von Norden nach Süden führend, mit Seitentälern, welche unter einander parallel laufen, – er ist kurz und ist nah, ob wir nun von einem Fuß zum andern oder von den Kulturzentren aus messen mögen, – er ist ferner (und das ist ein höchst wichtiger Punkt) rein und vollständig; das heißt, er führt nicht aus Seitentälern in Sackgassen, aus welchen wir uns wieder mittelst eines zweiten Passes mühsam hinauswinden müssen, sondern er mündet auf beiden Seiten in die Ebene, – endlich: er entwickelt die denkbar stärksten Gegensätze. Gibt es doch in dem weiten Reiche des Geistes und der Natur kaum ein Gebiet, das der Gotthard nicht trennte. Sprache, Sitte, Rasse, Politik, Geschichte und Kultur, Pflanzen- und Steinwelt, Klima, Farbe und Licht, alles ist drüben anders als hüben. Hier Norden, dort Süden; hier germanische, dort romanische Rasse; diesseits historisches Neuland, jenseits Durchdüngung mit uralter Kultur und mit Völkermoder. Je schärfer aber die Gegensätze, je deutlicher und je näher sie neben einander treten, um so genußreicher wird ihre Überbrückung mittelst des Passes. Darum verspüren wir die gehobene Stimmung, die sich in schwächerem Grade bei jedem Paß einfindet, so unvergleichlich lebhaft auf dem Gotthard. Man weiß sich hier mehr in Europa als überall sonst.

Natur und Kunst haben diesen Vorzügen noch ein übriges hinzugefügt: längs des Weges eine lückenlose Reihe von großartigen Landschaftsbildern, so daß von Luzern bis Como kein Fleck zu finden ist, der nicht bedeutend wäre, der nicht das Verweilen und die nähere Bekanntschaft lohnte, – an beiden Enden der Straße Naturschönheiten, die jedes Lobes und Vergleiches spotten, nämlich der stolze Vierwaldstättersee und die blühenden Gestade der italienischen Seen, – unmittelbar dahinter zwei Städte, zwar von ungleicher Art und Größe, aber beide in ihrer Art wohl geeignet, den Reisenden zu halten, Luzern und Mailand, – und eine Eisenbahn, welche, aus der Not eine Tugend schöpfend, den schwierigen technischen Aufgaben eine solche Lösung abzuringen verstanden hat, daß sie ihrerseits das Merkmal des Interessanten, das dem Gotthard ohnehin anhaftet, verstärkt. Den letzten Akzent hat schließlich das Eidgenössische Militärdepartement auf den Gotthard geworfen, indem es den Paß mit Festungen krönte. Wer dann noch nicht glaubt, daß der Gotthard das Gebirge beherrscht, dem ist nicht zu helfen.

Und den Namen wollen wir doch auch nicht vergessen; denn ein Name vermag viel. Der glückliche Einfall des Klosters Disentis, zum Schutzpatron der Bergkapelle zur Abwechslung einmal einen entlegenen Heiligen, den St. Gotthard, hervorzuziehen, nachdem es erlauchtere Heilige für andere Bergkapellen bereits verbraucht hatte, lieh unserem Passe einen lauttönenden Namen, der überdies nachträglich durch ein groteskes Mißverständnis pompöse Bedeutung erlangte. Nachdem nämlich der Anlaß der Namenstaufe in Vergessenheit geraten war, – und das Mittelalter vergaß rasch –, wurde der Name Gotthard auf göttliche Eigenschaften des Berges gedeutet, also auf die alle andern Gebirge überragende Höhe des Gotthard. Daß der Gotthard der höchste Berg der Welt sei, blieb hinfort Jahrhunderte lang Dogma. Die ersten schüchternen Versuche, den Chimborasso und den Himalaja für höher zu erklären, wurden mit Entrüstung zurückgewiesen, als ein Frevel am Gotthard. Und als sich die Tatsache endlich schlechterdings nicht mehr bestreiten ließ, hielt man wenigstens für Europa den Vorrang des Gotthard fest. Erst Saussure, gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, zerstörte diese Fabel. Soviel vermag ein Name.

Den genannten Eigentümlichkeiten zufolge wird eine Gotthardreise naturgemäß nicht diesen oder jenen einzelnen Punkt, sondern die Gesamtstrecke zum Ziel nehmen. Der Gotthard bleibt vor allen Dingen ein Weg. Man reist auf den Rigi, auf den Pilatus, auf das Brienzer Rothorn; aber man reist über den Gotthard oder durch den Gotthard. Gewiß hat ja auch der Gotthard vornehme stille Riesentäler, geeignet, sich dort festzusetzen, um der Ruhe und Erholung zu pflegen; und nichts liegt mir ferner, als jemand die Lust dazu verleiden zu wollen; nur handelt es sich dann um eine willkürliche Beschränkung, bei welcher die eigentümlichen Vorzüge des Gotthard nebenabfallen. Diese bedingen öftern Wechsel der Stationen und setzen zu diesem Zwecke nicht Ruhebedürfnis, sondern im Gegenteil Unternehmungslust voraus, verbunden mit mäßiger körperlicher Rüstigkeit.

Schnell, in rascher Folge und, worauf ich ein Hauptgewicht lege, vollständig will der Gotthard genossen sein, wo möglich innerhalb eines Sommers, mittelst mannigfacher Streifereien, die fortgesetzt werden, bis aus den verschiedenen Teilen sich endlich das Ganze von selbst zusammenfügt. Dann erhält man das gewaltige Bild in richtiger Proportion, dann durchfährt man späterhin den Gotthard mit Heimatgefühlen, dann wird uns das Gebirge endgültig aus einer Schranke zur Brücke, dann leuchtet einem zeitlebens Italien in die nordische Gegenwart herüber. Denn wohin wir Weg und Steg kennen, das ist nahe.

Vorbemerkung: Ein Irrtum und eine Lücke

Ehe wir die Reise antreten, gilt es, sich eines Vorirrtums zu entledigen.

Der Fremde setzt unwillkürlich einen allmählichen Übergang aus der fruchtbaren Ebene in das unwirtliche Gebirge voraus und erwartet demgemäß während des langen Verlaufes von Luzern bis Amsteg eine stufenweise Veränderung des Landschafts- und Vegetationscharakters, namentlich, wenn er vergißt oder nicht bedenkt, daß Luzern und Altdorf auf derselben Höhe über dem Meere liegen. Die Täuschung gerät um so leichter, als der Anblick der immer mächtiger werdenden Gebirge sie unterstützt. Der Goldauer Bergsturz wirkt auf den Neuling wie das erstmalige Auftreten des Gotthardthemas; dazu kommen die drohenden Mythen, die kahlen Klippen des Urnersees und endlich die gewaltigen Gletscher des Urirotstocks und des Schloßbergs.

Dennoch ist es eine Täuschung. Am Südfuße des Gotthard, im Tessin, findet dergleichen statt, nicht aber am Nordfuße. Der Goldauer Bergsturz erklärt nicht den Landschaftscharakter, sondern fälscht ihn; die kahlen Klippen des Urnersees, genauer betrachtet, bergen sommerliche Geheimnisse; die Gletscherstöcke von Uri verhalten sich zum untern Reußtal wie die Jungfrau zu Interlaken, das heißt sie bilden Hintergrund und Gegensatz.

Vielmehr durchlaufen wir von Luzern bis Erstfeld, wir können sogar sagen: bis Amsteg, eine Gegend, welche nicht bloß keine Spur von der späteren Gotthardwildnis bekundet, sondern klimatisch und infolgedessen im Pflanzenwuchs dermaßen bevorzugt ist, daß die übrige deutsche Schweiz davor zurücksteht. Es ist ein Stück über den Gotthard gesprengtes Italien, kein ebenbürtiges, doch ein verwandtes.

Diese Vorstellung wird dem Fremden und wohl auch manchem Einheimischen so neu erscheinen, daß ich sie Schritt für Schritt mit Proben belegen will.

Das Klima der Luzerner- und Küßnachterbucht kennt jedermann: Weggiserklima mit Kirschlorbeer und Zedern; weniger wohl das Zugerklima. Nun, am Zugersee steht der schönste herrschaftliche Park der deutschen Schweiz (bei Buonas); am Zugersee wachsen die besten Kirschen der Welt (von hier stammt ja das berühmte Kirschwasser); am südlichen Zugersee finden sich Edelkastanien in großer Zahl und zwar an beiden Ufern. Am gründlichsten täuscht der Schein im Schwyzertal, eben infolge des unglückseligen Bergsturzes. Um zu verstehen, wie das Schwyzertal gemeint ist, müssen Sie wissen, daß die dem Rigi gegenüberliegenden Berghalden ein wahres Obstparadies sind, daß der Roßberg in das fruchtbarste Gelände fiel, daß im Schwyzertal früher Wein gepflanzt wurde, daß die Alpen unmittelbar über dem Flecken Schwyz, gegen die Mythen hinan, als die saftigsten des Kantons gelten, daß in Schwyz Zedern und Kryptomerien üppig gedeihen, Aucuba im Freien überwintert, neuestens sogar Magnolia grandiflora versuchsweise gepflanzt wird, bis jetzt mit Erfolg. Und sehen Sie sich doch einmal den Rigi an! Ein Berg von 1800 Meter Höhe, von oben bis unten mit würzigem Weideland bedeckt. Vergleichen Sie dann mit dem Rigi die nackten Bergkuppen des Kantons Tessin! Man darf also nicht durch diesen Garten, der schon im frühen Mittelalter wegen seines gesegneten Klimas berühmt war, des Goldauer Bergsturzes wegen mit Schreckhorngefühlen reisen.

Über den Urnersee mögen folgende Daten orientieren: Er ist der heißeste Teil des Vierwaldstättersees, selbst Gersau und Vitznau übertreffend. Ehe Gersau und Vitznau klimatisch entdeckt wurden, war es Uri und namentlich der Urnersee, welches in den schweizerischen Urkunden für außerordentlich warm und mild galt. Besonders bevorzugte Stellen von südlichem Vegetationscharakter sind: die Strecke von Seedorf nach Isleten, die Tellsplatte (Tellskapelle) mit ihrer Umgebung, das Rütli, welches den Gärten von Altdorf und Brunnen die edleren Ziersträucher liefert. Die Wildflora des Urnersees zeigt eine merkwürdige Übereinstimmung mit derjenigen des Luganersees, eine Notiz, die ich einem umsichtigen und erfahrenen Beobachter, dem Präsidenten der Luzerner Naturforschenden Gesellschaft, Herrn Suidter, verdanke.

Auch mit dem untern Reußtal bleiben wir noch immer auf klimatisch bevorzugtem Boden. In Altdorf gedeiht noch die Wellingtonia; in den Gärten der Kapuziner und des Landammanns werden zarte Obstsorten gezüchtet, die anderswo nicht gelingen wollen. Schattdorf liegt in einem Walde der herrlichsten Nußbäume. In Erstfeld wuchs einst Wein. Von Flüelen bis Intschi hinauf ziehen sich in entzückender Fülle riesige Obstbäume, namentlich Birn- und Nußbäume. Neulich wurde oberhalb Amsteg ein fünfhundertjähriger Nußbaum von anderthalb Meter Stammdurchmesser gefällt.

Erst über Intschi, jenseits des Wassener Waldes, beginnt die Gotthardwildnis, und zwar ohne längeres Zaudern, fast plötzlich. Bis dorthin aber herrscht Üppigkeit und Segen.

Wie der untere Kanton Tessin mit den italienischen Seen vor der lombardischen Ebene, so ist das untere Uri mit Zugersee und Vierwaldstättersee vor der Schweizer Hochebene klimatisch ausgezeichnet. Dies einmal mit klaren Worten auszusprechen, vor Beginn einer Gotthardfahrt, halte ich nicht für eine Abschweifung.

Die Gotthardbahn führt uns in das Herz der Schweiz, mitten durch zwei der drei Urkantone, und zwar durch die zwei wichtigsten. Tell und Stauffacher, Rütli und Hohle Gasse, Altdorf und Bürglen, Schwyz und Uri sind interpopuläre Namen von vertrautem Klang. Einigen Anteil historischer Art, zurückschauendes Interesse wird jeder Reisende verspüren, wenn er an diesen berühmten Stätten vorüberfährt. Nicht bloß um zu sehen, schaut er da aus dem Wagenfenster, sondern auch, um wo möglich etwas hieher Passendes zu denken.

Einige geschichtliche Kenntnisse würden wir bei solchem Anlasse nicht als eine Last empfinden. Da jedoch bis vor kurzem die Geschichte über die Verhältnisse der Urschweiz geschwiegen hatte, indem sie den poetischen Erzählungen der Sage lauschte, so ist völlige Unkenntnis über die wichtigsten Tatsachen und Vorbedingungen er Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft ebenso allgemein, wie sie entschuldbar ist. Es ist jedoch zu melden, daß seit einem Menschenalter die schweizerische Geschichtsforschung gewaltige Fortschritte gemacht, ja daß sie für die Entstehung des Schweizerbundes eine durchaus andere Grundlage gefunden hat als diejenige, welche von der Poesie und Sage vorausgesetzt wird. Es bleibt also alles umzulernen. Und es kann auch umgelernt werden, da die Lücke der Geschichte gegenwärtig zum größten Teil ausgefüllt ist, so daß nur noch die Lücke in den Kenntnissen des einzelnen übrig bleibt. Als einfachstes Mittel, dem abzuhelfen, empfehle ich zwei Bücher: «Rilliet, Les origines de la Confédération Suisse» und «Prof. Oechsli, Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft». Das erstgenannte Werk – es ist das ältere – setzt sich mit der Sage auseinander und hat den Akzent auf den politischen Zuständen. Das zweite, von Oechsli, läßt sich überhaupt mit der Sage gar nicht mehr ein, außer anmerkungsweise, sondern gründet die Geschichte neu und unabhängig. Sein Hauptakzent ruht auf der Kulturgeschichte und auf den ökonomischen Verhältnissen; überdies führt es uns sämtliche Urkunden vor Augen. Im Zweifel wähle man Oechslis Werk, welches die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen vereinigt und gesichtet bringt. Niemand ist gehalten, es zu lesen; man kann ja auch ohne gelehrte Ausrüstung fröhlich reisen; aber niemand darf auch glauben, das mindeste von der Entstehung der Schweiz zu wissen, der das Buch oder einen seiner neuesten Verwandten nicht gelesen hat.

Einiges historisches Wissen über Schwyz und Uri (namentlich über Uri) kommt übrigens einem Gotthardreischen auch jenseits des Gotthard zu statten, da ja der obere Tessin Uri untertan war. Dazio Grande hat seinen Namen von den Urner Zollherren; in Faido herrschte ein Urner Landvogt; in Bellinzona erblicken Sie noch die Türme der eidgenössischen Zwingburgen, welche sogar ihre alten Namen, Uri, Schwyz und Unterwalden, beibehalten haben.

Luzern-Goldau

Die große Neuigkeit ist, daß die Gotthardbahn vom Jahre 1897 an ihren Weg von Luzern nach Goldau nicht mehr wie bisher über Rotkreuz, sondern über Meggen und Küßnacht nehmen wird. Das ist lauter Gewinn und zwar ein mannigfacher. Denn, abgesehen von einer kleinen Zeitersparnis – ungefähr zehn Minuten –, von dem Wegfall der langweiligen Strecke Ebikon-Gisikon-Rotkreuz und von der Vermeidung der verdrießlichsten Haltstation (Rotkreuz), erhalten wir fortan ein beträchtliches Stück Vierwaldstättersee mehr zur Gotthardbahn hinzu, was nicht nur eine Zutat von so und so viel Einzelschönheiten bedeutet, sondern überhaupt der Reise bis Flüelen einen wesentlich andern Charakter verleiht: einen einheitlichen, der zugleich entzückend sein wird.

Das leidige Gefühl, hintenherum zu fahren, fällt jetzt weg; denn immer wieder treffen wir den Vierwaldstättersee, jedesmal an einer andern Bucht, der mit uns Versteckens spielt, unter öfterem Grüßen und Abschiednehmen. Und nicht den Vierwaldstättersee allein, der Zugersee und der Lowerzersee sind ja auch noch da. Eine förmliche Seefahrt wird es künftig sein, in prächtigem Sichelbogen um die Rigi-Insel herum, Wasser und Land in raschem Zeitmaß wechselnd, das Wasser vorwiegend. Zunächst der Luzernersee mit seinen villenbekränzten Hügeln, hierauf die Küßnachterbucht, vom Rigi überthront, dann der stille, innige Zugersee, und zwar wie bisher da, wo seine Ufer und seine Farben am schönsten sind; dann der kleine Lowerzersee, später auf einen kurzen Augenblick bei Brunnen die Gersauer Seekammer und endlich der stolze, tiefe Urnersee. Also sechs Seen innerhalb einer einzigen Stunde.

Und jeder See hat seine eigene Palette: die Küßnachterbucht ein derbes Ultramarin, der Zugersee gegen Arth ein unvergleichlich mildes Enzianenblau, der Lowerzersee gegen den Urmiberg eine an den Lungernsee gemahnende Spiegelung, der See bei Brunnen ein wundersames Schillern in allen Tönen zwischen blau und grün, einem Pfauenschweif vergleichbar, der Urnersee veränderliche Proteusnatur, wechselnd vom freundlichsten Königsblau bis zu unheimlichem, schwärzlichem Düster.

Sehen wir uns nun den Verlauf der neuen Linie etwas näher an. Aus dem stattlichen Gebäude des neuen Bahnhofes fahren wir zunächst in nördlicher Richtung wie bisher durch den Gütsch, aber in einem neuen, doppelspurigen Tunnel, schwenken auf eigener Brücke über die Reuß, den Gotthardfluß, unter dessen Quellgebiet wir nach Verlauf von zwei Stunden durchfahren werden. Jenseits der Reuß geht es sofort in den Berg hinein, worauf die Stadt Luzern in einem weiten Halbkreis mittelst eines Tunnels von zwei Kilometer Länge umgangen wird. Draußen in der Haldenstraße hinter dem Hôtel d'Europe kommt die Linie wieder ans Tageslicht. Diese Tunnelausfahrt beim Hôtel d'Europe, zwischen Villen und Gärten, in kühner Richtung gegen den kaum hundert Schritt entfernten See, mit dem Blick auf den Bürgenstock und allem, was darum und dahinter liegt, muß von überwältigender Wirkung sein, doppelt überwältigend durch die Überraschung und den Gegensatz. Reußabwärts hatten wir die Stadt verlassen, als ob es Basel oder Zürich zuginge; wenn wir dagegen aus der Erde kommen, befinden wir uns zwei Kilometer weiter oben, seeaufwärts, das Gesicht gegen Italien gerichtet. Wäre es auch nur um dieser Tunnelmündung willen, so müßten wir schon die neue Linie als einen großen Gewinn gegenüber der alten preisen.

Auf erhöhtem Damm über offenem, flachem Feld, mit weitem, freiem Blick auf den See und die Berge steuert nun die Bahn durch das sogenannte Würzenmoos, gegen Seeburg. Bei Seeburg, am Eingange des kurzen Schilteneune- und Seeburgtunnels, erhalten wir einen letzten schönen Rückblick auf Luzern. Das Meggenhorn durchschneiden wir durch den Lärchenbühltunnel. Hinter dem letztern erscheint mit plötzlicher Verwandlung der Szene ein neues Bild: die Luzernerbucht ist verschwunden, und wir lenken, die Habsburg vor Augen, in die Küßnachterbucht ein. Gegenüber, in nächster Nähe, kaum eine Stunde in der Luftlinie entfernt, steht, groß und gewaltig, in seiner ganzen westlichen Breite der Rigi, das Gesichtsfeld völlig beherrschend. Unten, jenseits des Wassers, das Dörfchen Greppen, auf mittlerer Höhe die freie Terrasse des Rigi-Seebodens mit dem gleichnamigen Kurhause; hoch oben am Himmel Rigi-Kulm, -Staffel, -Rotstock und -Känzeli. Deutlich werden wir den Rauch der nach dem Kulm dampfenden Züge sich gegen den Himmel abheben sehen.

Die Bahn, hinfort nur durch einige ganz kurze Tunnels unterbrochen, hält sich beständig unweit des Seeufers. In die Mitte der beiden Dörfer Vorder-Meggen und Hinter-Meggen, nahe der Villa Ephrussi, kommt die Station Meggen zu stehen, welche natürlich die Schnellzüge nichts angeht. Die Anlage des Bahnhofes Küßnacht bei der sogenannten Talstraße auf der Nordseite des Dorfes gehörte infolge der Bodenverhältnisse zu den schwierigeren Aufgaben. Hinter Küßnacht geht es nun über die schmale Landzunge unweit der ‹Hohlen Gasse› vorbei, welche wir rechts liegen lassen, gegen Immensee, wo das neue Geleise in das alte, von Rotkreuz herkommende einmündet, und zwar unmittelbar vor der Station Immensee. Wie bisher eilen wir nun durch die wonnigen Edelkastanien- und Nußbaumhalden zwischen Rigi und Zugersee nach Goldau, wo sich uns der Zürcher Gotthardzug anschließen wird.

Verfolgen wir jetzt, der Vollständigkeit wegen, anhangsweise auch den Lauf der neuen Zürcherlinie von Zürich nach Goldau.

Wie bekannt, beschäftigte sich bisher der Zürcher Zug hauptsächlich damit, den Uetliberg zu belagern, gründlich, von drei Seiten, als wollte er ihn aushungern, bis er sich endlich südwärts bemühte, durch das unendliche Knonaueramt, das, so klein es auch ist, immer von neuem Miene macht, nie aufhören zu wollen. Hernach ging es, das Städtchen Zug bei Seite lassend, über Cham nach Rotkreuz, wo der Zürcher Zug den Luzerner Zug traf, um mit ihm vereint nach dem Gotthard abzubiegen.

Dies wird nun gründlich anders, und zwar ebenfalls unvergleichlich genußreicher. Denn auch die Zürcher Zufahrtslinie läuft hinfort bis Flüelen fast beständig im Anblick eines Seespiegels, mit einziger Ausnahme der Strecke von Horgen bis Baar, die größtenteils unterirdisch zurückgelegt wird. «Eine der aussichtsreichsten Linien der Schweiz» nennt ein Bahntechniker die Strecke Zürich-Goldau.

Von Zürich geht es zunächst auf dem Geleise der linksufrigen Zürichseebahn über Zürich-Enge, Wollishofen, Bendlikon und Rüschlikon nach Thalwil, zwischen Rebbergen, Fruchtland, Gärten, Landhäusern und Dörfern, wo in verwirrendem Reichtum die Ortschaften derart ineinandergreifen, daß man versucht wird, das gesamte Zürcherseegelände als eine dörfliche Vorstadt von Zürich aufzufassen. Bei Thalwil zweigt die Linie nach dem Gotthard ab. Die Bahn bleibt noch eine Weile in der Nähe des Ufers, nur wenig von der Seebahn entfernt, etwas rechts davon, auf mäßiger Höhe. Hierauf, bei Oberrieden, fängt sie an, in der Richtung gegen Bocken, einem beliebten Ausflugsziel der Zürcher, kräftiger zu steigen. Wer die Gegend des Zürchersees im mindesten kennt, weiß, daß die geringste Steigung, einerlei an welchem Punkte unternommen, dem Auge ungeahnte Lust bringt, indem sie sofort das ganze Amphitheater der zahllosen Dörfer über dem duftigen See aufrollt, mit dem gewaltigen Zürich im Hintergrunde. Wie ein riesiger Komet in einem Sternhaufen, so liegt Zürich inmitten der Dörfer da.

Nachdem die Bahnlinie über dem volkreichen Dorfe Horgen eine Höhe von ungefähr achtzig Metern über dem See erreicht hat, nahe dem Punkte, wo das Geleise die Landstraße trifft, die sich von Horgen herauf nach dem Zimmerberge windet, schlüpft der Schienenweg mit einer scharfen Wendung in der Richtung nach Zug unter die Erde, in den S-förmigen, 1980 Meter langen Horgentunnel.

Wenn wir herauskommen, befinden wir uns in dem dunklen Tale des Sihlwaldes, des stattlichsten Forstes des Kantons Zürich, wo einst der Dichter und Maler Salomon Geßner gastlich hauste. Zwar die Wohnung des Forstmeisters selber – ‹Sihlherrn› nannte man den Forstmeister zu Geßners Zeit – liegt tiefer im Tal, unterhalb des ‹Schnabels›, im ‹untern Sihlwald› oder schlechthin ‹Sihlwald›, wie man sich in Zürich der Kürze wegen ausdrückt, während wir im obern Sihlwaldgebiet hervorkommen, unterhalb des Oberalbis, wo die Talsohle der Sihl sich hundert Meter über dem Zürchersee erhebt. In landschaftlicher Hinsicht verlieren wir hiedurch nichts, im Gegenteil. Um das Stückchen Waldeinsamkeit in dem mächtigen Sihlforste darf die Zürcher Zufahrtslinie von der Luzerner beneidet werden. Bei der Schmalheit des Tales würde freilich die Freude kurz währen, wenn nicht glücklicherweise der Anschluß von der Sihltalbahn her im Tale eine Station, ‹Sihlbrugg›, und an der Station einen Aufenthalt bedingte. Von der Eisenbahnstation ‹Sihlbrugg› ist übrigens das altberühmte, prächtig gelegene ‹Sihlbrugg› der Poststraße zu unterscheiden. Das letztere Sihlbrugg befindet sich noch eine gute halbe Stunde weiter oben im Walde und bleibt außerhalb unseres Gesichtskreises.

Hinter der Station Sihlbrugg geht es dann sofort in den 3300 Meter langen Albistunnel, den zweitgrößten Tunnel der Schweiz. Bei seiner Ausmündung treffen wir uns in einem verlorenen Fleckchen Erde, wohin wohl kaum je einer von uns sich früher verirrt hat, in einem Obstrevier bei Deinikon auf einer kleinen Höhe über Baar, zwischen dem Baarerberg und Kappel, wo einst Zwingli den Tod fand. Ich rechne aus – und die Rechnung wird wohl ziemlich stimmen –, daß bei der Tunnelausmündung oder gleich nachher der Rigi und rechts davon die Gletscher des Berner Oberlandes mit der Jungfrau auftauchen werden, wahrscheinlich auch in der Tiefe der Zugersee. Wie dem auch sei, jedenfalls muß die plötzliche Entfaltung des obstreichen Zugerlandes mit seinen einfach großen Gebirgen entzückend wirken. Hernach gleiten wir in die Ebene von Baar, das wir berühren, und gelangen so direkt nach Zug.

Von Zug über Walchwil nach Goldau folgt die Bahnlinie, sobald einmal hinter dem Städtchen der See erreicht ist, ziemlich genau den sanften Windungen der Landstraße, aber auf höherer, in jedem Sinn überlegener Stufe. Die Landstraße unten am See entwickelt Uferlandschaften, welche an diejenigen von Weggis gemahnen, immerhin infolge des weiteren Horizontes und des bäurischen Charakters des Gefildes mit gänzlich anderer, nach meinem Gefühl ernsterer Stimmung. Bedeutsame Waldpartien mit Buchen, die in den See überhangen, Kastanienhalden, düstere Silhouetten von massigen Gehöften, welche, von Pappeln flankiert, weit in den See vorspringen, diese Motive schweben mir in der Erinnerung vor Augen. Dem fügt nun die beträchtlich höhere Bahnlinie noch Brücken und Schluchten hinzu, nebst jenen Vorzügen, welche einer Aussicht auf überragender Terrasse eigen. Wie mißlich es auch sonst sein mag, Aussichten zum voraus abschätzen zu wollen, eine Höhenstraße gegenüber dem Rigi kann nicht anders als überwältigend wirken. ‹Corniche› ist wohl das Wort, welches die Linie Zug-Goldau am bündigsten kennzeichnet, und dieses Wort enthält zugleich eine Lobpreisung.

Die Vereinigung der beiden Hauptzufahrtslinien Luzern-Küßnacht-Goldau einerseits und Zürich-Zug-Goldau anderseits, sowie ferner die Einmündung der aargauischen Südbahn Aarau-Rotkreuz-Goldau, welche den direkten Gütertransport zwischen Deutschland und Italien vermittelt, haben nun in Goldau einem umfangreichen Bahnhof gerufen, dessen stattliches Aufnahmegebäude auf dem Kamme des Goldauer Bergsturzgebietes liegt. Der Personenbahnhof ist als Inselbahnhof angelegt, das will sagen, er steht in der Mitte des Vereinigungswinkels der beiden Zufahrtslinien, so daß das Ein- und Aussteigen sich nach beiden Seiten getrennt vollziehen kann. Der Umstieg in die Südostbahn (nach Einsiedeln) und die Arth-Rigibahn geschieht unter gedeckten Perronhallen.

Durchs Schwyzertal

Wir halten also in Goldau, mitten im Trümmergebiet des Bergsturzes, in der Mulde zwischen dem Roßberg und dem Rigi, im Vereinigungspunkte von allerlei Bahnen und Bähnchen, von welchen einige links und rechts den Berg hinaufklettern; eines krabbelt sogar vom See her uns entgegen. Die Lage des neuen Bahnhofs am Rande der Anhöhe über dem See ist großartig, der Rückblick auf den See fesselnd.

Hier auf der Höhe sperrte zur Zeit des Morgartenkrieges die innere Verteidigungsmauer der Schwyzer (›Letze› nannte man solche Mauern) das Tal querüber ab. Unten am See bis an die beiderseitigen Berge stand die äußere, größere ‹Letze›. ein formidables Werk von zwölf Fuß Höhe mit Toren und Türmen. Im See selbst drohten Palissaden zum Schutze Arths. Dieses ‹Letze‹-System war es, was das feindliche Heer bewog, den Umweg über Aegeri und Morgarten zu nehmen.

Wie wir wissen oder wie die Karte uns zeigt, befinden wir uns hier im Kanton Schwyz. Allein das ist nur in politischer Hinsicht richtig. Wir stehen auf altem Arther-Boden, Arth aber hat mit allem seinem ehemaligen Zubehör, Rigi, Goldau und Lowerz, in ökonomischer Beziehung noch seine uralte Sonderstellung behalten, die es zur Zeit seiner freiwilligen Angleichung an Schwyz hatte, das heißt vor dem Morgartenkrieg. Noch heutzutage ist es nicht Schwyz, sondern Arth, welches auf Rigi-Kulm und -Staffel gebietet. Von Arth werden die Herden den Rigi hinauf- und hinunterdirigiert; mit den Herren von Arth muß sich auseinandersetzen, wer auf dem Rigi Land kaufen oder einen Gasthof errichten oder ein Chalet bauen oder eine Eisenbahn gründen will. Aber nicht nur der Rigi, sondern auch die Frohnalp, ja sogar die Silbernalp weit hinten im Muotatal gegen Glarus unterstehen dem Korporationsregiment von Arth. Das gesamte Arther Korporationsgebiet nun führt den sonderbaren Namen ‹Unteralp›. amtlich ‹Unterallmend›. Oder mutet es Sie nicht sonderbar an, wenn Sie den achtzehnhundert Meter hohen Rigi-Kulm und die neunzehnhundert Meter hohe Frohnalp ‹Unteralp› nennen hören? Man fragt sich, wo denn schließlich die Oberalp anfange, und sucht mit den Blicken am Himmel herum. So ist es freilich nicht gemeint, sondern folgendermaßen: Arth liegt tiefer als Schwyz; jenes ist mithin das Unterland, dieses das Oberland des Kantons. Darum heißen sämtliche Alpen von Arth, und wären sie noch so himmelhoch, ‹Unteralp›. das will sagen Alp, die der untern Kantonshälfte gehört; ebenso heißt umgekehrt jede zur Korporation Schwyz gehörende Alp, und wäre sie der kleinste Hügel, ‹Oberalp›. verstehe: Alp, welche zur obern Kantonshälfte gehört. Um Oberalp von Unteralp, mit andern Worten, den Kantonsteil Arth von dem Kantonsteil Schwyz zu unterscheiden, genügt ein einziger Blick. Wenden Sie in Goldau das Gesicht gegen Schwyz: alle Berge, die rechts von den Tälern liegen, bis nach Uri und Glarus, sind Unteralp, die linksseitigen Oberalp. Wenn Sie aber vielleicht bei dieser kurzen Darlegung ungeduldig geworden sind, in dem Gedanken: «Was geht mich das an und was hat das für ein Interesse?», so lassen Sie mich zu meiner Rechtfertigung hinzufügen: Die beiden Korporationen Arth und Schwyz sind das ABC zum Verständnis des wahrhaftigen, lebendigen Kantons Schwyz. Wer nichts von Oberalp und Unteralp weiß, weiß nichts von Schwyz.

Von Goldau beschreibt die Bahnlinie einen Bogen gegen den nördlichen Talrand, um Steinen zu berühren. Der Weg zeigt uns den hübschen Lowerzersee mit der malerisch gelegenen Insel Schwanau, bei deren Anblick man sich jedoch nicht mit romantischen Phantasien verköstigen möge. Für Schwanenritterlichkeit, Mondschein und Liebesabenteuer ist die derbe Urschweiz kein geeigneter Boden. Der Name Schwanau hat denn auch mit dem Poesievogel Schwan nichts zu schaffen; er lautet richtiger Schwandau: Schwand aber bedeutet ganz prosaisch ‹ausgerodetes Land›. Außer dem Lowerzersee weist unser Weg nach Steinen nicht viel auf. Doch nur deshalb, weil wir zu tief unten in der Talsohle und zu nahe am Bergfuße fahren. Steigen wir zu Fuß gegen den Kräbel (gegen Rigi-Klösterli) hinan oder nach dem Steinerberg – Rigi-Scheidegg und Rigi-Kulm liegen wieder zu hoch –, dann werden wir staunend bewundern lernen, was für eine stimmungsvolle Harmonie über dem strengen, geschlossenen Tale ruht.

Mit Steinen haben wir das eigentliche alte Schwyzerland erreicht, welches dem schweizerischen Staate das Leben gegeben und den Namen und das Wappen verliehen hat. Das Schwyzer Banner war übrigens ursprünglich rot, erhielt dann aber später, etwas vor dem Morgartenkriege, nach dem Zuge nach Besançon, die ‹heilige Marter› als Abzeichen dazu geschenkt, aus welcher sich das weiße Kreuz erhalten hat. Drei kleine Gemeinden sind es, welche den politischen Kern des alten Ländchens Schwyz bildeten: Steinen, Dorf Schwyz und Muotathal; diesen Namen vor allem gebührt ehrerbietige Erinnerung. Daran schlossen sich, in derselben Talschaft vereinigt: Seewen, Morschach, Urmi, Auf Iberg und der Hafenplatz Brunnen. Diese winzige Talschaft zwischen Rigi und Mythen, die ein einziger Blick zusammenzufassen vermag, ist das Herz der Schweiz. Nur muß man sich das Tal bevölkerter vorstellen, als es jetzt ist.

Von den drei Urgemeinden Steinen, Schwyz und Muotathal hat das Muotatal in Rasse, Sprache und Sitte den ursprünglichen Typus am treusten bewahrt. Dort hinten auf den Alpen gegen Glarus findet man noch den Typus des alten Schwyzers. Merkwürdig ist das hohe Alter des auf einem Hügel abgelegenen Morschach, wo sogar Überreste aus der Bronzezeit gefunden wurden. Offenbar führte von jeher ein Paß aus dem Schwyzertal über Morschach nach Uri, gewiß nach Sisikon, vielleicht auch von dort weiter zu Land ins Reußtal, über den Axenberg, ob wir schon nicht wissen, wie und wo hinüber.

Bei Steinen denkt jeder an den Namen Stauffacher. Und mit Recht. Denn die Geschichte hat in diesem Punkte die Sage bestätigt. Die Stauffacher waren in der Tat ein angesehenes und mächtiges Geschlecht bäurischer Abkunft, hatten zeitweilen das höchste Amt in der Schwyzer Mark inne, nämlich das Amt des Landammanns (verstehe: Generalammann), und spielten auch in der äußern Politik eine Rolle. Die Stauffacherkapelle in Steinen ist alt.

Aber noch etwas anderes läßt sich bei dem Namen Steinen denken. Der Name deutet ohne Zweifel auf Steintrümmer, und da er uralt ist, beweist er, daß der Roßberg schon im frühen Mittelalter Felsen herunterschickte. Das wird auch durch die Tradition bestätigt, welche die Erinnerung von einem Bergsturz im vierzehnten Jahrhundert bewahrte. Doch der Name Steinen ist noch weit älter, es müssen mithin kleinere Bergstürze schon lange vor dem vierzehnten Jahrhundert stattgefunden haben.

Wenn wir so durch die Abhalden des Arther- und Schwyzerlandes fahren, erhalten wir eher den Eindruck bäurischer Kultur als denjenigen einer Hirtenbevölkerung. In Wirklichkeit jedoch soll, wie ich von Schwyzern erfahren habe, die es wissen können, die Viehzucht heutzutage im Kanton Schwyz eine noch wichtigere Rolle spielen als je zuvor. Und zwar zielt man gegenwärtig mit einer gewissen Geringschätzung gegen die Milchwirtschaft, die anderswo der Viehzucht Hauptsache ist, im Kanton Schwyz durchaus auf Rassenzucht ab. Es handelt sich, wofern ich recht verstanden habe, darum, eine Art Rindviehadel zu züchten, der alljährlich im Herbst nach aller Herren Ställen versandt wird, um dem ungeschlachten fremden Hornzeug als Väter, Gattinnen und Mütter bessere Haltung und Manieren beizubringen. Übrigens bekenne ich meine völlige Unkenntnis in dieser Materie und berichte einfach, was mir mitgeteilt wurde. Zu der Zeit vor der Gotthardbahn geschah der herbstliche Auslandsverkauf des jungen Nachwuchses von Zucht- und Mastvieh mittelst großer, imposanter Herdezüge über den Gotthardpaß, wobei es übermütig und protzig herzugehen pflegte. Mit naturwüchsiger Poesie und köstlichem Humor schildert eine solche Welschlandfahrt schwyzerischer Herden über den Gotthard Meinrad Lienert von Einsiedeln, ein Schriftsteller, der überhaupt über Schwyzer Volksart und Sprache vortrefflich Bescheid weiß. Er bildet für diesen Kanton Autorität, wie Jeremias Gotthelf für den Kanton Bern.

Statt nach Schwyz führt die Bahn, abkürzend, an Seewen vorbei (gemeinschaftlicher Bahnhof Schwyz-Seewen), wodurch leider der Flecken Schwyz dem nähern Augenschein entrückt wird. Dafür erhalten wir an der Station Schwyz-Seewen den ersten sensationellen Ausblick: den Blick nach dem Urirotstock, der sich hier eindrucksvoller aus der Umgebung abzeichnet als später bei größerer Nähe.

Mit kühner Wendung um den Urmiberg (so heißt der letzte Ausläufer des Rigi) eilen wir ihm seewärts entgegen, windschief, wie eine Fregatte, die vom Stapel läuft. Ein paar stolze Minuten, die Fahrt von Schwyz nach Brunnen, auf der schrägen Ebene gleitend, inmitten eines der berühmtesten und schönsten Amphitheater Europas: zur Rechten der Urmiberg, hinten die beiden Mythen, zur Linken das Muotatal mit dem Wasserberg, weiter seewärts der Frohnalpstock mit dem Stoos und der Höhe von Morschach, endlich vorn der Urirotstock.

Bei Brunnen, dem die Geschichte denjenigen Rang zuerkennt, welchen die Sage dem Rütli leiht, treffen wir einen kurzen Augenblick wieder den Vierwaldstättersee, kaum genügend, um die bekannten Berggesichter zu agnoszieren und einen letzten Abschiedsgruß in der Richtung nach Luzern zu werfen; dann verschlingt uns der erste der zahllosen Tunnels des Urnersees. Vieles geht selbstverständlich durch die Galerienkette verloren, doch nicht alles. Die sprühenden Lichtbündel der Luftlöcher, das immer von neuem innerhalb der schwarzen Tunnelrahmen hindurchleuchtende Gemälde des Seelisberges mit dem Urirotstock und dem tiefblauen Wasser sind Zauberbilder, deren Wert durch die Hurtigkeit des Verschwindens nicht aufgehoben wird. Aber vom Wetter sind wir hier mehr abhängig als überall sonst. Die kleinste Trübung: das Bild wird farblos und der Urirotstock verbirgt sich. Regen verhüllt nicht bloß die Berge, sondern selbst den See mit trostlosem Grau.

In Flüelen halten während der Sommermonate alle Züge ohne Ausnahme einen Augenblick, um die Dampfbootpassagiere aufzunehmen. Beiläufig gesagt, ich möchte die Kombination von Schiff und Bahn nur in Ausnahmefällen empfehlen; denn jede Kombination, selbst die gescheiteste, erzeugt Unruhe; dazu kommt die Notwendigkeit, in kürzester Zeit einen Platz im bereits besetzten Zuge zu erobern und endlich der Umstand, daß die Seefahrt von Luzern nach Flüelen sowohl durch den Überreichtum des Geschauten als wegen der zehrenden Seeluft erfahrungsgemäß ein beträchtliches Maß von Kraft verbraucht. Sowohl der Vierwaldstättersee aber wie der Gotthard sind jeder für sich frischer Kräfte und des besondern Zieles wert.

Mit Flüelen ziehen wir in das Herz des Kantons Uri ein, desjenigen Kantons, dem der Gotthardpaß einst nicht bloß nationalökonomische Blüte, sondern zugleich eine überragende militärische und politische Macht verlieh, welche innerhalb der Eidgenossenschaft einzig dem Kanton Bern nachstand, desjenigen Kantons, dessen Grenzen während mehr als drei Jahrhunderten bis nach Biasca hinunterreichten, so daß noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der Satz lautete: «Der Gotthard liegt von einem Fuße bis zum andern im Kanton Uri.»

In Uri

Schon mit Sisikon überschritten wir die Urnergrenze. Das jenseitige Ufer aber liegt gänzlich im Urnergebiet, von Seelisberg bis Seedorf, und zwar von Alters her, weswegen von jeher die Bucht ‹Urnersee› und der Rotstock ‹Urirotstock› heißt.

Doch erst mit Flüelen gelangen wir in den Kernteil von Uri, welches ähnlich wie Schwyz im engsten Raum eine ungemein dichte Bevölkerung beherbergte. Nämlich, was im Mittelalter Uri genannt wurde, das beschränkte sich auf den untersten Reußboden zwischen Flüelen und Silenen (herwärts Amsteg); dazu kam noch das Schächental, das für Uri so wichtig war wie das Muotatal für Schwyz; während am Urnersee nur versprengte, politisch unbedeutende Ansiedelungen existierten und das obere Reußtal von Silenen nach Göschenen hinauf als spärlich bewohntes Hinterland zu Silenen gerechnet wurde. Die oberen Seitentäler, zum Beispiel das große Maderanertal, spielten gar keine Rolle, werden sogar kaum genannt.

Sobald wir Flüelen hinter uns gelassen haben, taucht ein ganzer Kranz von Dörfern, Weilern, Kirchen, Klöstern, Kapellen und Ruinen rings um uns auf, so dicht beisammen gelagert, daß sie sich fürs Auge ineinander verschieben, kaum zu trennen und zu unterscheiden. Suchen wir, uns in dem lieblichen Gewirr zurechtzufinden.

Zunächst werden wir beobachten, daß die Mitte des Talbodens leer steht; die Niederlassungen haben sich links und rechts am Fuße der Berge gruppiert. Sie sind dem Gewässer ausgewichen, der Reuß und dem Schächenbach, welche früher in der Mitte des Tales ein unwirtliches Delta mit Geschiebe und Überschwemmungen bildeten. Ferner werden wir wahrnehmen, daß der Großteil der modernen Ortschaften zu unserer Linken liegt, während die rechte Seite jenseits der Reuß hauptsächlich Überreste alter Niederlassungen, also vereinzelte Gebäude und Ruinen oder kleinere Häusergruppen, aufweist. Nennen wir nun die Namen, indem wir uns zunächst an das linksseitige Wagenfenster setzen.

Die zahlreichste Häusermenge zur Linken, die wir bald nach Flüelen streifen, die sich jedoch nicht vor unseren Blicken aufrollt, sondern sich vielmehr in dem Maße nach dem Berge zurückzieht, als wir die Spitzen davon berühren, ist Altdorf, der Hauptort des Kantons. Dort, unter der berühmten Linde, schlichtete einst der nachmalige König Rudolf von Habsburg als Schiedsrichter die Familienfehde zwischen den Iseli und Gruoba, welche Uri entzweite. Dort steht seit 1895 die neue Teilstatue von Kißling, die wir in Gegenwart des schweizerischen Bundespräsidenten und des Urner Landammanns feierlich einweihten, mit einem Festspiel von Arnold Ott, einem unserer tüchtigsten schweizerischen Schriftsteller (Musik von Arnold). Etwas erhöht, gegen den Grünewald hin, steht das Kapuzinerkloster, das älteste der deutschen Schweiz. Der Grünewald schützt Altdorf vor Lawinen und ‹Riesen› (Schuttlawinen) und wurde deshalb, nachdem einmal im Mittelalter eine Lawine ins Dorf geschlagen, zum Bannwald erklärt, das heißt zu einem Wald, der nicht ausgeholzt werden darf.

Hinten über Altdorf, auf einem Hügel, genau in der Mitte der Berglücke, auf der Schwelle des Schächentales, erhebt sich das anmutige Bürglen, nebst Silenen der älteste Ort der Urschweiz, den die Urkunden nennen (857). Altdorf, Bürglen und Silenen waren die drei ursprünglichen Gemeinden Uris, alle drei dem Frauenkloster Zürich Untertan. Den Namen Bürglen (älteste Form: Burgilla) wollen einige sogar auf römischen Ursprung deuten. Uralt ist Bürglen jedenfalls.

Über Bürglen hinweg dringt der Blick in das freundliche, lichtdurchspülte Schächental, aus dessen Innern einige ferne verschleierte Berge hervorgrüßen. Schwarzgrüne Wälder halten zu beiden Seiten der weitgeöffneten Talpforte Wacht. Bürglen mit dem Eingang des Schächentals bildet den landschaftlichen Mittelpunkt von Uri, den Augenpunkt, um welchen sich das anmutige Wirrsal der Ortschaften gruppiert und zu einem Bild vereinigt.

Jenseits von Bürglen, nach vorn, in der Richtung unserer Fahrt, erhebt sich als Gegenstück zum Altdorfer Grünewald der Bürgler und Schattdorfer Bannwald. Unter demselben, herwärts in der Tiefe, sehen wir Schattdorf (eigentlich Schach-Dorf, das will sagen Walddorf), in dessen Nähe alljährlich unter freiem Himmel die Urner Landsgemeinde abgehalten wird. Unter all den Ortschaften, die uns hier umgeben, nahm Schattdorf längere Zeit insofern eine Sonderstellung ein, als es nicht dem Frauenkloster von Zürich, sondern dem Zisterzienserkloster Wettingen zugehörte. Die Nähe des Schächenbachs brachte Schattdorf wiederholt Verderben; mehrmals im Laufe der Jahrhunderte wurde es durch Überflutungen des Schächenbaches nahezu vernichtet, während Bürglen und Altdorf weniger litten.

Setzen wir uns jetzt ans gegenüberliegende Wagenfenster, nach der Reußseite, also zur Rechten, wenn wir talaufwärts fahren.

Zurückblickend entdecken wir weit hinten in der Nähe des Seegestades einige Häuser. Das sind die Überreste des alten Seedorf, welches wieder in Ober- und Unter-Seedorf geschieden war. Dort stand im Mittelalter ein vornehmes Pilgerhaus des Lazaristenordens, mit ungefähr dreißig Herren und ebensoviel Damen, unter der Oberaufsicht eines Komturs. Ein Gotthardhospiz unten im Tale, ungleich bedeutender als das Hospiz oben auf der Paßhöhe. In Seedorf das Spital, in Flüelen der Reichszoll, so sprach schon die Seeküste vom Gotthard.

Schauen wir dagegen nach vorn, so erblicken wir jenseits der Reuß, da, wo die Reuß der Bahnlinie am nächsten kommt, gegenüber der Mündung des Schächenbaches und der ‹Stillen Reuß'› in die Reuß, Attinghausen, den berühmten Sitz der mächtigen Freiherren von Attinghausen-Schweinsberg, des vornehmsten Geschlechtes der Urschweiz, des einzigen, welches dem hohen Adel beigezählt werden darf, übrigens burgundischer Herkunft, aus dem bernischen Emmental. Mit den bäurischen Stauffachern von Steinen und den ebenfalls bäurischen Fürsto aus dem Schächental teilen die Edlen von Attinghausen die seltene Gunst des Schicksals, daß Sage und Geschichte vereint ihren Ruhm verkünden. Was die Sage von den Attinghausen berichtet, weiß jeder; die Geschichte kennt sie als Landammänner, Siegelbewahrer, Zollherren und Bundesgesandte. Ihre Güter erstreckten sich bis in den Kanton Schwyz (Morschach). Die Trümmer ihres gewaltigen Schlosses bilden die stolzeste Ruine der Urschweiz.

Dies alles also drängt sich, wie gesagt, im engsten Raume zusammen, während der Schnellzug ohne jede Haltstation daran vorüberfliegt. Da sehe eben jeder zu, was er davon erhasche. Zum Schlummern oder Fahrplanstudieren jedenfalls ist hier ein schlecht gewählter Augenblick.

Bald nach Altdorf kommen wir über den Schächenbach, dem man sein vormaliges Ungestüm nicht mehr ansieht; so zahm fließt er jetzt dahin. Man hat ihn endlich gebändigt. Seine einstige Wut wird am ehesten aus der Nachricht ermessen, daß einmal die haushohe Brücke hinter Bürglen von den tobenden Wellen des Baches soll erreicht worden sein.

Kaum haben wir den Schächenbach hinter uns, so fahren wir schon wieder über ein anderes Wasser, das eher den Charakter eines Flusses als den eines Baches hat; das ist die sogenannte ‹Stille Reuß›. Wundern Sie sich vielleicht, daß der Name ‹Reuß› auch einem Nebenfluß zugeteilt wird? Getrost, das kommt später noch bunter: ‹Meienreuß›. ‹Göschenerreuß›. ‹Voralperreuß›. ‹Schwarze Reuß›. ‹Realpreuß›. ‹Gotthardreuß›. In Uri heißt so ziemlich alles, was fließt, ‹Reuß›, wie in Graubünden alles, was naß ist, ‹Rhein›. Die ‹Stille Reuß› ist gewiß eines der kürzesten Flüßchen Europas. Dort drüben unter der Reinacher Fluh bei Schattdorf entspringt sie; hart neben uns, bei Attinghausen, hat sie ein Ende. Ihr Gesamtlauf beträgt nicht einmal eine Stunde. Vielleicht mutet Sie diese befremdende ‹Reuß› traulicher an, wenn ich Ihnen mitteile, daß sie bei den Umwohnern wegen ihrer Forellen berühmt ist.

Erstfeld ist die erste Schnellzugsstation nach Goldau; denn der Halt in Flüelen während des Hochsommers bedeutet bloß eine kleine Gefälligkeitspause für die Dampfschiffpassagiere. Der Aufenthalt in Erstfeld aber wird durch den Umtausch der Lokomotive gegen eine kräftigere Berglokomotive gefordert, die uns bis Biasca führen wird, wo wir wieder in die Ebene gelangen. In Erstfeld also beginnt die Bergstrecke der Gotthardbahn, wenn man will, die Gotthardbahn im engern Sinne (Höhenunterschied zwischen Erstfeld und Luzern kaum vierzig Meter, zwischen Erstfeld und Göschenen über sechshundert Meter). Was sich vor Erstfeld und hinter Biasca anschließt, sind Talbahnen, die nur zwischen Giubiasco und Lugano durch eine kürzere Bergstrecke (Monte Ceneri) mit sechsundzwanzig Promille Steigung unterbrochen werden. Die tessinischen Talbahnen Biasca-Bellinzona-Locarno führten 1874–1882 bis zur Eröffnung der Hauptlinie ein gesondertes Leben, obwohl sie der nämlichen Gesellschaft angehören. Umgekehrt gelangen die nördlichen Zufahrtslinien, Luzern-Küßnacht-Immensee-Goldau und Zürich-Zug-Walchwil-Goldau, obschon sie von jeher im Plan des Gotthardsystems gestanden hatten, erst jetzt zur Ausführung. Damit ist die Verbindung zwischen den deutschen und den italienischen Eisenbahnen mittelst einer schweizerischen Gotthardeisenbahn in dem Umfange hergestellt, wie es der internationale Vertrag vom 15. Oktober 1869 vorgesehen hat.

Die Haltstelle in Erstfeld konnte an keinem glücklichern Punkte gewählt werden. Läge die Station auch nur ein paar Dutzend Meter weiter talauf oder talab, so würden wir eines hohen Naturgenusses verlustig gehen, der uns jetzt zuteil wird. Nämlich, wir halten genau vor der schmalen Öffnung des Erstfeldertales, gewinnen also hiemit die Gelegenheit, während der fünf Minuten, die der Tausch der Lokomotive erfordert, in aller Muße den glitzernden Schloßberggletscher zu bewundern, über die vorstehenden Wagenreihen hinweg, rechts, in der Richtung von Engelberg. Melden wir es gleich vorweg: wir werden fortan auf der ganzen Gotthardlinie nur noch einen einzigen Gletscher zu Gesicht bekommen: oben bei Göschenen. Was einer sonst noch etwa an Schnee erblicken mag, ist verspäteter oder verfrühter Winter, nicht Gletscher oder Firn.

Erstfeld-Göschenen

Ob wir auch schon die Berglokomotive vorgespannt haben, beginnt doch das eigentliche Gebirge erst hinter Amsteg. Einstweilen fahren wir hinter Erstfeld noch immer durchs untere Urital, wenngleich ein weniges ansteigend, wobei wir unvermerkt an dem altehrwürdigen Silenen vorübergleiten, jenem Silenen, welches einst mit Altdorf und Bürglen den Kern von Uri bildete. Ich sage ‹unvermerkt›. Denn es hält wirklich schwer, es aufzuspüren. Nicht als ob wir es nicht zu Gesicht bekämen, im Gegenteil, wir fahren mitten hindurch. Doch die einzelnen Teile liegen so auseinandergruppiert, daß man weder einen Anfang noch eine Mitte noch ein Ende wahrnimmt, zumal auch die Kirche abseits vom Dorfe, links oben unter den Obstbäumen gesondert liegt. Hier sieht man vor lauter Häusern das Dorf nicht. Silenen zu enträtseln stelle ich mir immer wieder zur Aufgabe, so oft ich über den Gotthard fahre.

Offenbar hatte einst Silenen mit der größern Volkszahl und Wichtigkeit auch mehr Zusammenhang und Einheit. Es reichte ohne Zweifel bis an Amsteg hin, welches ja zur Zeit der alten Eidgenossenschaft aus einer einzigen Herberge bestand, die wir uns etwa wie das Wirtshaus oben am Lungenstutz im Maderanertal denken müssen. Während wir darüber nachdenken, jagt ein Stationshäuschen vorüber, auf welchem mit großen Buchstaben der Name ‹Amsteg› ruft. Lassen Sie sich nicht irreführen. Das wirkliche Amsteg liegt noch reichlich zwanzig Minuten Weges von der Station ‹Amsteg› entfernt; es wird erst erscheinen, wenn wir aus dem Windgällentunnel ausfahren und Station ‹Amsteg› schon längst wieder vergessen haben.

Dagegen überrascht uns bei der Station ‹Amsteg› eine stattliche, turmartige, mit Efeu überwachsene Ruine. Und bald darauf, da wo die Poststraße sich plötzlich in die Tiefe um einen Hügel herum senkt, den Hügel isolierend, erscheint auf der Höhe dieses Hügels, in beherrschender Lage, ein kleines, unansehnliches Steintrümmerhäufchen, das von einem modernen, unschönen, viereckigen Hause teilweise maskiert wird.

Wenn wir in der Urschweiz solchen Ruinen begegnen, dürfen wir sie nicht als Zwingburgen fremder Tyrannen deuten, selbst dann nicht, wenn ihnen nachträglich der Volks- oder Gelehrtenmund schreckliche Namen oktroyiert hat, heißt doch die zweite der oben genannten Ruinen, die kleinere, kaum bemerkbare, ‹Zwing-Uri›. In Wirklichkeit gehörten die Burgen, von welchen diese Ruinen die Überreste darstellen, friedlichen, zum Teil höchst patriotischen Privatpersonen: Verwaltungsbeamten der Klöster, einheimischen Halbadligen, bäurischen Freien, Dienstrittern, Meiern und Ammännern. Jeder Meier und Ammann, jeder Ritter und begüterte Freie hatte sein ‹Steinhaus› – so nannte man die Burgen –, und jedes Steinhaus, das sich einigermaßen respektierte, hatte seinen Turm. In Bürglen, Schattdorf, Seedorf, Attinghausen, Erstfeld, Göschenen und so weiter sind oder waren bis vor kurzem Reste solcher Türme zu sehen, der Mehrzahl nach den Klostermeiern von Zürich, andere den Klosterammännern von Wettingen oder privaten Herren gehörend. Die Burg der Herren von Attinghausen, der Mitbegründer der schweizerischen Eidgenossenschaft, eine Tyrannenburg zu nennen, wird wohl niemand einfallen. Nun, die beiden Burgen, deren Ruinen wir zwischen Silenen und Amsteg sehen und von denen die eine Zwing-Uri heißt, waren Wohnsitze einer nicht minder patriotischen Urnerfamilie, nämlich der Klostermeier, später Ritter von Silenen, von denen einer als Landammann von Uri beim ältesten Schweizerbund an erster Stelle mitwirkte, an der Seite des Siegelbewahrers Attinghausen.

Sobald wir in den Windgällentunnel eingefahren sind, empfiehlt es sich, auf der linken Wagenseite Platz zu nehmen und das Auge bereitzuhalten, um beim Austritt aus dem Tunnel den Einschnitt des Maderanertals nicht zu übersehen, für welchen bloß wenige Sekunden übrig sind. Denn jenseits der Brücke fahren wir gleich wieder in den Berg. Gleichzeitig erscheint zur Rechten, unten in der Tiefe, Dorf Amsteg mit der ersten Aufwärtswindung der Gotthardstraße. Beides zu sehen, die Maderanertalschlucht und Amsteg, hält bei der Kürze der Zeit schwer, ja ist wohl überhaupt nur in der Weise möglich, daß man links sitzend zuerst das Maderanertal erschaut und hernach, sobald dieses verschwunden ist, unverzüglich nach der rechten Wagenseite hinübereilt, um auf Amsteg zurückzublicken, solange wir noch nicht in den Bristentunnel oder, um den genauem Namen zu nennen, in den Bristenlauitunnel einfahren. Amsteg, noch im vorigen Jahrhundert einfach ‹am Steg› oder ‹zum Steg› geschrieben, präsentiert sich gegenwärtig als ein schmuckes, ansehnliches Dörfchen. Seinen Aufschwung verdankt es teils dem im siebzehnten Jahrhundert dort funktionierenden Bergwerke der Familie Madrano in der Kerstelenschlucht (daher ‹Maderanertal‹), teils dem Gotthardpaß oder genauer gesagt der Poststraße zu Anfang unseres Jahrhunderts, welche das in großartiger Landschaft gelegene Örtchen den Naturfreunden erschloß. Schließlich kam noch die Anziehungskraft des neuentdeckten Maderanertals hinzu, mit welchem wohl hinfort das Schicksal Amstegs verflochten bleiben wird.

Der Name Bristenlauitunnel ist bedeutsam. Nämlich ‹Laui› heißt Lawine. Wir reisen in der Tat unter einer mächtigen Lawinenstraße dahin. Um der Lawine willen, welche hier mit großer Regelmäßigkeit jedes Frühjahr heruntergleitet – es ist eine Rutschlawine, keine Sturzlawine –, müssen wir den Weg durch den Berg statt außen um den Berg nehmen. Der Tunnel wird durch eine Lücke in zwei Teile getrennt. Wer im Frühjahr, etwa im März oder April, über den Gotthard fährt, kann, falls er Glück hat, die Lawine selbst erblicken, wenn er nach dem Verlassen des Bristenlaui-Doppeltunnels bei der Biegung der Bahn zurückschaut.

Gegenwärtig gilt die Bristenlawine für gänzlich harmlos. Früher, vor Jahrhunderten, soll sie einmal dreihundert ‹französische Recrues› mit einem Schlage vernichtet haben. ‹Französische Recrues›: das will offenbar sagen: Schweizer, die sich zum französischen Söldnerdienst hatten anwerben lassen. Doch klingt die Notiz, die ich in einem schweizerischen Sammelwerk aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts finde, ein bißchen fabelhaft.

Jetzt folgt bis Gurtnellen jene schaurig-schöne Partie, um derentwillen eine Fahrt mit der Gotthardbahn zu den großartigsten Schauspielen der Erde gehört. Nicht mehr als ein Viertelstündchen Fahrzeit, nicht länger als acht Kilometer Bahnstrecke, aber in diesen wenigen Minuten mehr bietend als in den übrigen Stunden zusammengerechnet.

Die Ausfahrt aus dem Windgällentunnel mit dem Blick auf die Maderanertalschlucht und Amsteg war das Vorspiel. Jetzt, sobald wir aus dem Bristenlauitunnel tauchen, rücken die Hauptszenen heran. Zunächst die schwindelhafte Überfahrt auf freier Brücke über den grausigen Schlund der Reuß nach der jenseitigen Gebirgskante. Das Übersetzen auf das andere Ufer empfahl sich den Technikern deshalb, weil die diesseitigen Gebirge (also diejenigen des rechten Reußufers, mit andern Worten diejenigen, die für den Aufwärtsfahrenden zur Linken liegen) weiter oben, in der Gegend von Wassen, noch mehr Lawinen gebären als die entgegengesetzten. Einmal drüben, geht es im Verein mit der alten Poststraße jene wundersamen Halden von Intschi und Zgraggen hinan, welche mit ihren grünen Alptriften und freundlichen Obstgeländen in wonniger Lieblichkeit über den schaurigen Wasserkesseln der Reuß hangen. Zur Rechten brausen Quellen und stürzen Wasserfälle aus den Nischen der Alpweiden; links unten in der Kluft, bald ein Stockwerk höher, bald tiefer unter uns, einen Augenblick verschwindend, dann wieder aufleuchtend, schäumt zwischen finstern Tannen die grüne Reuß. Wo soll man nun sitzen, wohin schauen? Das häuft sich so reich, das drängt sich so eng zusammen, das blitzt so schnell an beiden Seiten vorüber, daß jeder Blick nach der einen Seite auf der andern Seite Unersetzliches verliert. Weil indessen die Empfänglichkeit für das Sensationelle allgemeiner ist als die für sanftere, malerische Landschaftsbilder, kann ich den Rat der Reisehandbücher, links zu sitzen, bestätigen; denn zur Linken tobt die Reuß.

Bei Zgraggen verläßt uns die Poststraße, indem sie zum Fluß hinunter und von dort am andern Ufer gegen Meitschlingen hinauf in den Wassener- oder Wylerwald biegt. Am Trennungspunkt von Straße und Bahn leuchtet an dem gegenüberliegenden Felsen in langem, auffallendem Silberstreifen, blendend wie Schnee im Sonnenschein, der Teiftalbach (‹teif› dialektisch für tief). Später erscheint der romantische Fellibach, leider durch den Wald, namentlich zur Sommerszeit, zum größten Teil verdeckt.

Schon eine geraume Strecke herwärts der Station Gurtnellen laufen Reuß und Bahn wieder auf der nämlichen Höhe. Das Wasser fließt ruhiger, der Wald lichtet sich, das Tal wird weiter, der Pflanzenwuchs spärlicher und einförmiger, die Gegend öder. Von Gurtnellen an ist es weniger die Großartigkeit der Natur als diejenige der Bahnkonstruktion, welche die Aufmerksamkeit beansprucht. Nicht zwar, daß es an Naturschönheiten gebräche; wie wäre das auch überhaupt am Gotthard möglich? Der wiederholte Rückblick auf den klassisch schönen Bristenstock und die klotzige Windgälle, die erst hier, aus der Ferne, zur Vollwirkung gelangen, ferner die zweimalige, eigentlich sogar dreimalige Überbrückung der entzückenden Meienreußschlucht würden, an irgendeine andere Bahnlinie versetzt, das größte Aufsehen wecken. Allein die Überraschungen treten von nun an nicht mehr in fortlaufender Kette, sondern vereinzelt in längern Zwischenräumen auf. Dazu kommt die Verwöhnung durch die vorhergehende Verschwendung und die Abstumpfung der Aufnahmefähigkeit. Denn diese hat eine Grenze; sie heißt Ermüdung.

Aber auf die Meienreußschlucht möchte ich doch ausdrücklich aufmerksam machen. Es ist auch nicht überflüssig, da sie dem unvorbereiteten Reisenden meistens entschlüpft. Mitten zwischen den Kehrtunnels, während die Fenster geschlossen sind und die Passagiere sich resigniert zur Ruhe gesetzt haben, flammt ein farbiger Blitz, man sieht eine Schlucht klaffen und Schaum darin springen, man erhebt sich eiligst in froher Ahnung – zu spät! Schon ist das Bild weg, und von neuem umfängt uns schwarze Tunnelnacht. Das zweite Mal, bei der obern Überfahrt, geht es genau ebenso. Da gilt es, vorbereitet zu sein und aufzupassen. Es lohnt sich. Ich kenne überhaupt keine Kluft, die bei Sonnenschein malerisch schöner wäre. Ein schroffer Abgrund, mit schäumendem Gischt erfüllt, von Felsen umklammert, mit Wald bekränzt und von den wonnigsten Farbenspielen durchleuchtet.

Was nun die berühmten Kehrtunnels betrifft, soll ich die tausendundeinmal beschriebenen zum tausendundzweitenmal beschreiben? Die verblüffenden Wurmwindungen der Fahrt? Das ratlose Hin- und Hersuchen der Lokomotive talauf und talab, als hätte sie ihr Schnupftuch verloren? Das plötzliche Auferstehen auf einer höheren Brücke, wo wir, auf die unteren Brücken hinabblickend, nicht mehr wissen, sind wirs oder sind wirs gewesen? Das verwunschene und verwünschte Kirchlein von Wassen, das mit uns Fangmaus spielt, jetzt uns mit wehmütigem Scheidegruß nachblickend, um ein Viertelstündchen später uns unversehens den Kirchturm entgegenzustrecken, spöttisch und triumphierend: «Ich bin schon da!», wie der Swinegel zum Hasen im Märchen?

Ich weiß ein einfaches Mittel, welches wortreiche Erklärungen überflüssig macht. Wer sich denn wirklich um die Kehrtunnels interessiert, der nehme sich doch einmal, ein einziges Mal die Zeit, in Wassen auszusteigen, um von dort, und zwar just von dem verhexten Kirchlein, einen kurzen Blick an das Gebirge hinüberzuwerfen; der wird ihm sofort alles sagen, was das Herz begehrt, und noch mehr dazu. Denn Wassen ist ein reizend gelegenes Nestchen. Wer zu zeichnen versteht, versehe sich mit Papier und Bleistift; das Dörfchen bietet Anlaß dazu. Und wenn dann schon einmal von den Kehrtunneln die Rede ist, haben Sie sich auch jemals die Frage vorgelegt, weshalb gerade die Gotthardbahn und nur sie mit Kehrtunneln gearbeitet hat? Die Antwort lautet: weil der Ingenieur am Gotthard keine Seitentäler vorfand, in welchen sich die Aufwärtswindung hätte über der Erde (mittelst mehrmaliger Brücken) entwickeln können. Anfänglich erschien das als ein großer Übelstand. Nachträglich jedoch hat es sich als ein Vorteil erwiesen, indem jetzt die Bahnlinie, unterirdisch sich wendend, dagegen oberirdisch stets in der Richtung der Haupttalaxe fortschreitend, nicht den Querwinden und daherrührenden Schneeverwehungen ausgesetzt ist, wie das bei jenen Bergbahnen der Fall ist, welche zur Überwindung der Steigung sich in Seitentälern auf offener Linie herumdrehen.

Übrigens verspürt man, bei aller Bewunderung der Kehrtunnels, doch ordentlich etwas wie Erholung, wenn man nach diesen qualmenden Labyrinthen endlich wieder einmal in einen braven, ehrlichen geraden Tunnel einläuft. Ein solcher ist der anderthalb Kilometer lange Naxbergtunnel vor Göschenen, der unter mehreren Lawinenstraßen durchführt.

Bald nachdem wir den Naxbergtunnel verlassen haben, kommen bereits einige Nebengebäulichkeiten des Bahnhofes Göschenen in Sicht, den wir binnen wenigen Minuten erreichen werden. Statt jedoch bei diesem Anblick sich mit seinem Gepäck zu schaffen zu machen oder unruhig umherzujucken, wird der Erfahrene sich an ein Fenster der rechten Wagenseite drücken, um nach dem Dammagletscher zu suchen, welcher erst dann ins Gesichtsfeld rückt, wenn wir schon unmittelbar vor dem Dorfe Göschenen angelangt sind, und nur während weniger Augenblicke sich voll entfaltet. Es ist ein imposantes Schauspiel, das indessen die wenigsten gewahren, weil der Name ‹Göschenen› die Passagiere dermaßen aufzuregen pflegt, daß sie überhaupt nichts mehr bemerken. Ich weiß eigentlich nicht recht weshalb, da man doch dem Zug nicht voraneilen kann, sondern warten muß, bis er hält.

Der Leser wird im Verlauf meiner Arbeit die Beobachtung machen, daß ich kaum jemals einen Gasthof oder eine Wirtschaft empfehle oder auch nur nenne. Ich unterlasse das geflissentlich, aus wohl überlegtem Grundsatz. Teils, weil ich die Frage nach einer etwas bessern oder minder guten Bewirtung nicht für etwas Aufhebens wertes halte, namentlich aber, weil man mit einem einzigen irrtümlichen öffentlichen Urteil mehr Schaden stiftet als mit zwanzig richtigen Urteilen Nutzen, Irren aber menschlich ist. Wenn ich daher hier eine Ausnahme mache, indem ich rate, in Göschenen die Mittagstafel nicht zu verschmähen, so hat das einen besondern Grund, und dieser heißt: die Bergluft. Auf einem Berge soll man tüchtig essen; punktum. Die Bergluft aber macht sich in dem weiten, frischen Speisesaal des Göschener Bahnhofes kräftig geltend. In Göschenen zu Mittag essen ist eine zwar kurze, doch köstliche Luftkur.

Der Gotthardtunnel

Ohne eine gewisse feierlich andächtige Spannung fährt wohl kaum jemand zum erstenmal in den Gotthardtunnel. Und ob auch bei öfterer Fahrt allmählich die Gewohnheit den Eindruck abstumpfe – was stumpfte die Gewohnheit nicht ab! –, so vertraut wird einem der Gotthardtunnel nie, daß er uns nicht wenigstens Achtsamkeit abnötigte. In der Tat, eine halbe Stunde lang im Innern der Erde dahinzudampfen, mit Bergen und Gletschern von Pilatushöhe über dem Kopf, Flüsse und Seen ungerechnet, das ist wahrlich kein alltägliches Gefühl – man müßte denn Bahnschaffner sein. Da sich indessen die erhabenste Tunnelnacht in nichts von einer gemeinen Kellernacht unterscheidet, so fällt die Spannung mangels Nahrung sehr bald ab. Man möchte sich etwas denken, fühlt sich sogar in Anbetracht der bedeutenden Gegenwart dazu verpflichtet, weiß jedoch nicht recht was, um so weniger, als das höllische Kreischen des Gesteins alle zarteren Gedankenfäden zerreißt: «Was geschähe jetzt, wenn jetzt –? Eine Entgleisung mitten im Tunnel zum Beispiel –» oder, wie jene Bäuerin meinte, «wenn sich der Zug unter der Erde ‹verirrte›. so daß er statt nach Italien gegen Österreich führe und unterwegs stecken bliebe, daß man ihn ausgraben müßte wie den Dachs in der Höhle?» Unterdessen gellt das rasselnde Getöse beständig um unsere Ohren, gleich dem metallischen Prasseln eines Erdbebens unsere Nerven daran erinnernd, wie hart die Erde ist und wie weich wir sind mitsamt unseren Kalkknochen.

Die Zigarre will auch nicht recht munden, natürlich; denn erfahrungsgemäß schmeckt die Zigarre nur unter der Bedingung, daß wir den Rauch verfolgen können. Wir rauchen mit den Augen.

Ob auch das Denken nicht geraten will, so gelingt doch das Kritisieren; denn zum Kritisieren ist ja das Denken nicht unerläßlich. Den Gotthardtunnel zu kontrollieren, sich tückisch auf die Lauer zu setzen, die Uhr in der Hand, ob er auch halte, was er verspricht, ob er nicht ein paar Minuten eskamotiere, ist eine Lieblingsbeschäftigung der Gotthardfahrer. Nun, die Hoffnung, den Tunnel auf einer Lüge zu ertappen, schlägt fehl. Es sind richtig wohlgezählte zwanzig Minuten mit dem Schnellzug (nächstens werden es einige Minuten weniger sein), fünfundzwanzig mit gewöhnlichen Zügen.

Hingegen über den Gefühlseindruck, den diese bestimmte und bekannte, sogar zum voraus bekannte Zeitdauer auf den einzelnen gemacht hat, über die Frage, ob einem der Tunnel länger oder kürzer vorgekommen sei, als man erwartet hatte, darüber wird stets die größte Meinungsverschiedenheit herrschen, und zwar so, daß der nämliche Mensch den Tunnel das eine Mal unerwartet lang, ein andermal wieder unerwartet kurz empfindet.

Ohne Prophet zu sein, maße ich mir doch eine Voraussage an. Das erste Mal, daß einer durch den Tunnel fährt, wird er ihn unfehlbar weit kürzer finden, als er erwartet hatte, das zweite Mal länger, das dritte Mal wieder kürzer, und so weiter in regelmäßiger Abwechslung wie gerade und ungerade. Vorausgesetzt, daß die Pausen zwischen den Reisen nicht zu lange sind; denn nach längeren Pausen fängt das Vexierspiel von vorne an. Die Sache erklärt sich leicht. Nämlich das erste Mal macht sich der Reisende unter dem Einfluß des Ruhms, den der Gotthardtunnel wegen seiner Länge (fünfzehn Kilometer) genießt, auf eine erstaunliche Langzeitigkeit, auf eine Art Ewigkeit in Miniatur gefaßt. Allein zwanzig Minuten, wenn man bequem sitzt, mit einem guten Mittagessen im Leib, und vielleicht unvermerkt noch ein paar Minütchen einnickt, das geht glatt vorüber. Das zweite Mal werden wir umgekehrt durch die Erinnerung beeinflußt, wie kurz uns der Tunnel vorgekommen war; folglich unterschätzen wir ihn diesmal und finden ihn dann natürlich unerwartet lang. Und so fort. Immer fälscht ein vorausgehendes Gedankenbild die Erwartung; was Wunder, daß die Erwartung getäuscht wird? Und die Moral dieses Trugspieles? Daß die Phantasie überhaupt kein Maß hat, um räumliche und zeitliche Entfernungen zu messen, noch weniger die Fähigkeit, sie im Gedächtnis zu behalten. So philosophisch das klingt, so ist es doch wahr.

Die Tunnelfahrt würde übrigens unterhaltender verlaufen, wenn wir ungefähr zu erraten vermöchten, wo unter der Welt wir uns jeweilen befinden. Es braucht ja nicht eine förmliche Gewißheit zu sein; wozu denn auch? Aber annähernd wenigstens sollten wir die Strecke, die wir durchlaufen, von Minute zu Minute verfolgen können, das bringt ein bißchen Leben in die Finsternis. Es sei mir daher gestattet, einige Winke in dieser Hinsicht zu erteilen.

Sofort nach dem Eintritt in den Tunnel hinter Göschenen eilen wir unter den linkseitigen Bergen der Schöllenenschlucht dahin, so daß die Schlucht selbst samt Reuß und Poststraße in beträchtlichem Bogen rechtsab liegen bleibt. Nach den ersten Minuten fahren wir in der Nähe der Teufelsbrücke, streifen dann jenseits des Urnerloches, welches fast senkrecht über uns liegt, nochmals die Reuß, lassen Andermatt, dem wir so nahe kommen, daß man eine Zeitlang an eine unterirdische Tunnelstation Andermatt, mit einem Lift, gedacht hat, zur Linken, Hospenthal dagegen weitab zur Rechten und tauchen, während die alte Gotthardstraße sich immer weiter von uns, und zwar meilenweit, nach rechts entfernt, unter den St. Annagletscher und das fast dreitausend Meter hohe Kastelhorn. Das Kastelhorn entspricht ungefähr der Mitte des Tunnels. Allein noch immer steigen wir, mit fünf Promille, und zwar bis zu zwei Dritteilen der Tunnellänge (Tunnellänge rund fünfzehn Kilometer), zunächst unter dem Tritthorn durch, dann unter dem Sellasee, an welcher Stelle wir dem Gotthardhospiz am nächsten kommen; immerhin noch so weit links davon entfernt, daß wir, wenn wir in schnurgerader Linie an die Erdoberfläche steigen könnten, vom Hospiz durch den Monte Prosa getrennt wären. Hier, ungefähr unter dem Sellasee, nachdem wir im Innern der Erde eine Höhe von 1154 Meter über dem Meer erreicht haben, gleiten wir mit zwei Promille Senkung unter den Sella- und Scipsciusalpen und zuletzt unter der kleinen Festung Stuei nach Airolo hinab. 1154 Meter ist mithin der höchste Punkt der Gotthardbahn. Göschenen und Airolo liegen indessen nur wenig tiefer: Tunneleingang bei Göschenen 1109 Meter, bei Airolo 1144 Meter.

Der Tunnel läuft natürlicher- und vernünftigerweise in einer schnurgeraden Linie wie die Bahn von Petersburg nach Moskau, deren Verlauf Kaiser Nikolaus in der Weise bestimmt haben soll, daß er einfach ein Lineal auf die Karte legte. Das Lineal stößt aber oben am Gotthard vor den zweitausend Meter hohen Bergen auf erhebliche Hindernisse.

Da der Tunnel ziemlich genau von Norden nach Süden, das Tessintal bei Airolo dagegen von Westen nach Osten läuft, so galt es, bei der Ausfahrt einen rechten Winkel im Halbbogen zu umschreiben. Zur Entwicklung dieses Halbbogens zwischen der Tunnelausmündung und der nahen Station Airolo war aber kein Raum vorhanden, folglich mußte das Anfangsstück der Kurve ins Innere des Tunnels verlegt werden. Das hat nun zur Folge, daß die Tunnelausfahrt nicht minder desorientierend wirkt als irgendein Kehrtunnel. Frage, wen du magst, nach der Richtung, aus welcher wir gefahren kommen, also nach der Richtung des Tunnels, so wird der eine nach dem Tremolatal, der andere vielleicht gar nach dem Bedrettotal und dem Wallis deuten, schwerlich jemand nach der richtigen Linie, nämlich nach dem Scipscius und dem Sellagebirge. Nicht hinter uns, sondern seitwärts zur Linken liegt der Tunnel.

Airolo-Rodi-Fiesso

Aus dem finstern Tunnel in neues Licht und in eine andere Welt! Wem sollte es da nicht ein bißchen im Herzen jauchzen? Den ersten frohen Gruß bei der Tunnelausfahrt weihen wir dem strahlenden Tag – vorausgesetzt, daß es nicht etwa regnet oder schneit –, den zweiten dem lachenden Süden. Es heißt ja, wir seien jetzt in Südeuropa. Wir wissens und wagens doch kaum zu glauben. Und wenn wirs auch glauben, so fehlt uns eine Schnalle, um die ungeheuerliche Tatsache ins Gefühl und Bewußtsein zu heften. Zu unserer Rechten schnellt ein Gewässer. Sollte das wirklich der Tessin sein? Das Wasser sieht um kein Tröpfchen italienischer aus als jedes andere Wasser. Dennoch ist es der Tessin. Und siehe da, er schickt wahrhaftig seine Wellen programmmäßig an uns vorbei, vorwärts, Italien zu, genau, wie es auf der Karte vorgeschrieben steht. Es ist also kein Märchen: Wir sind in Südeuropa.

Hierauf bemühen wir uns, dem Charakter der Umgegend auf die Spur zu kommen. Befinden wir uns eigentlich in einem Tale oder nicht vielmehr auf einer Hochebene? Die Landschaft ist kompliziert und spricht für beides. Nur eine ganz neue Eigenschaft fällt uns sofort unzweideutig auf: die ungewohnte, bis in alle Winkel zündende Lichtfülle. Der Himmel strahlt, die Luft glänzt, der Boden blendet. Und da der Mensch ein Augentier ist, mithin lichtdurstig, verspüren wir zunächst eine förmliche Exaltation. Um alles möchten wir in diesem Augenblick nicht wieder nach Göschenen, ins finstere Reußtal zurück. Aber immer noch sucht der Blick vergebens nach einem Aufschluß, wie schließlich Airolo und Umgegend von der Natur gemeint sei, hoch oder tief, rauh oder lind, einladend oder öde. Hierauf vermag nur die Erfahrung Auskunft zu erteilen. Ich will es versuchen.

Airolo, die höchste Ortschaft der Gotthardbahn, hat Bergklima wie etwa der Rigi. Als Luftkurort im Hochsommer steht es keinem andern nach, bietet in den Gasthöfen Komfort, mehr als alle übrigen Stationen im Bereich des Gotthard mit Ausnahme von Andermatt, und hat zahlreichen Besuch von Mailand her. Die nächste Umgebung ist schattenlos, dagegen gibt es entferntere Ausflugsziele die Menge: vor allem den Gotthard, dann das Bedrettotal, die Höhen von Altanca, Val Canaria, Val Piora und so weiter. Für ausgiebige, gründliche Erforschung des Gotthard mittelst größerer Exkursionen ist Airolo der natürliche Ausgangspunkt; es bedeutet für den Gotthard im besondern das, was Andermatt für die Zentralalpen bedeutet: das Ausflugszentrum. Ein großer Vorzug von Airolo ist die Stille. Nicht Windstille, denn die Luft zieht, aber Abwesenheit von Geräusch, selbst von Herdengeklingel. In der Nacht ist es so still, daß man meint, die Sterne singen zu hören. Kurz: ein sonniges, ruhiges und frisches Bergdorf.

Im Winter ist Airolo ein wahres Sibirien mit zwanzig Grad Kälte und fabelhaften Schneemassen, solchen Schneemassen, wie sie die Phantasie gar nicht zusammenzudichten vermag. Aber ein gesundes Sibirien, wie ich von den Herren Offizieren der Festung weiß, überhaupt jahraus, jahrein nervenerfrischend; ich schlafe nirgends so gut wie in Airolo. Der Schnee bleibt bis in den Mai liegen und erscheint im Oktober schon wieder, so daß Frühling und Herbst dort oben am sichersten im Kalender zu treffen sind. Während des Winters erreicht der Sonnenstrahl die Tiefe des Tales, also Airolo, kaum, dagegen strahlen die umliegenden Höhen in den wunderbarsten Sonnenspielen; etwas wie Alpenglühen von einer unsichtbaren Sonne. Jahraus, jahrein, bei Sonnen- und Mondenschein gibt es in der Luft über Airolo, an den Bergspitzen, am Himmel, im Gewölke etwas zu entdecken und zu bewundern. Als ob dort oben am Gotthard außer den Wasserquellen noch eine geheimnisvolle unsichtbare Lichtquelle flutete.

Orientieren wir uns endlich noch rasch über die wichtigsten Punkte, die wir sehen. Zur Linken, über dem Bahnhof und dem Städtchen Airolo, erhebt sich der Scipscius, von welchem alljährlich die Lawinen bis nahe an die Ortschaft herunterrollen. Im Winter 1894 auf 1895 wurde sogar ein Endteil von Airolo von der Lawine erfaßt und begraben, wobei mehrere Menschen umkamen. Der Scipscius, wie überhaupt die ganze linkseitige Bergmauer bis zur Blenioschlucht bei Biasca, wird von der Geologie zum Gotthardgebirge gerechnet, nicht jedoch die rechtseitige.

Hinter uns zieht sich der unterste Hang des Gotthard hinan, dessen Poststraße und Festungen das Auge zur Not zu unterscheiden vermag, vorausgesetzt, daß wir über die genaue Lage unterrichtet sind. Rückwärts zur Rechten, das Tal, aus welchem uns der Tessin nacheilt, ist das Bedrettotal, wo die riesigsten Lawinen des ganzen Alpengebietes stürzen sollen. Vor uns in malerischer Enge die Stalvedroschlucht, mit Ruinen, die meines Wissens noch niemand mit Sicherheit historisch zu erklären vermocht hat.

Auch hier bei Airolo gilt es hurtig zu beobachten, denn die Bilder rollen rücksichtslos schnell in die Verschiebungen und Versenkungen, zumal der Blitzzug in Airolo nicht anhält. Der Neuling setzt sich wohl, sobald der Zug Airolo zurückgelegt hat, am Fenster zurecht, um eine zweite Auflage des Reußtales, ins Italienische übersetzt, mit farbigen Illustrationen verschönert, in Empfang zu nehmen. Er würde sich das gefallen lassen. Der Anfang, die romantische Stalvedroschlucht im Raubritterstil, gibt der Erwartung Recht, ja reizt sie noch mehr. Nämlich der Tessinfluß nimmt hier entschieden die Gebärden der Reuß an, grüne Strudel in Fels und Waldschatten bildend. Allein das wird bald anders. Die Stalvedroschlucht bedeutet keineswegs eine erste Probe, eine typische Einleitung in die Leventina (so heißt das obere Tessintal), sondern eine Ausnahme. Vielmehr weitet sich bald das Tal zu einer meilenlangen Hochebene aus, auf deren Fläche wir jetzt geraume Zeit dahinfahren, jenseits des Tessins, dicht unter den Bergmauern zur Rechten. Weder der träge, seichte Fluß, noch seine weidenbesetzten Ufer, noch der nackte Talboden mit der geradlinigen staubigen Landstraße und den armseligen Dörfchen vermögen unsere Aufmerksamkeit zu befriedigen. Nur die steinigen, festungsähnlichen Bergdörfer, die gegenüber hoch oben an den linksseitigen Felswänden kleben, halten notdürftig das Aufsehen wach. Alles in allem geschieht es hier zum erstenmal auf der Gotthardfahrt, daß der Blick des Reisenden gleichgültig zurückkehrt. Wie ganz anders, wenn wir diese in der Zeichnung so einförmig starre, in den Farben so bunte Landschaft, diese aus der Ferne unsichtbaren Felsfluren, diese aromatische, frische und zugleich sonnenglutwarme Gebirgsluft vorher durch Fußmärsche kennen gelernt haben! Ich werde darauf zurückkommen und wohl mehr als nur einmal. Einstweilen will ich mitteilen, daß ich, wenn ich an meine Streifereien im Gotthardgebiet zurückdenke, zuallererst dieses scheinbar so monotone Hochplateau vor Augen sehe. Die Kammer von Airolo gilt mir für die Beletage des Gotthard.

Überaus schön, weich und groß zugleich, an ein Gemälde von Claude Lorrain gemahnend, schließt das Hochplateau hinter Rodi-Fiesso ab. Zur Linken verriegelt der Monte Piottino den Ausgang; von rechts steigt ein sanfter Flügel, dessen Halde das Dörfchen Prato schmückt, dem Monte Piottino entgegen. Daß es dort drüben, in der Talsperre, wo das Auge weder Tor noch Gasse zu erspähen vermag, nicht mit gewöhnlichen Dingen zugehen werde, das sagen uns Sinn und Verstand.

Rodi-Fiesso-Faido-Lavorgo

In der Tat sind wir vor der ersten der beiden gewaltigen Sturztreppen angelangt, welche die Leventina (oder verdeutscht: das Livinental) in drei Stockwerke scheiden. Nämlich nicht in stetiger Flucht wie das Reußtal, sondern mittelst jäher Treppen von je zweihundert Metern sinkt die Leventina in die Tiefe, zwischen den Treppen weite, geräumige, scheinbar völlig ebene, in Wirklichkeit sanft geneigte Kammern eröffnend. Die höchste Kammer der obern Leventina, also das Plateau zwischen Airolo und Rodi, haben wir zurückgelegt; jetzt jagen wir durch zwei labyrinthische Spiraltunnels, wo selbst das aufgeweckteste Spürauge den Kompaß nicht mehr findet, bald unter den diesseitigen, bald unter den jenseitigen Bergen die erste Treppe, den sogenannten Dazio Grande, hinab.