|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wir verweilen auf der Jagd an den westlichen Hängen der Blauen Berge zur Samburstreife. Graue Nebel, die dunsthaften Reste des Monsunregens, steigen aus den tiefen Tälern und Schluchten wie die weißen Rauchwolken aus den Kratern der Erde. Die vibrierende Fruchtbarkeit einer wiedererwachenden Vegetation liegt über den Bergen, deren üppiges Wachstum in den Monaten des indischen Sommers unter der Glut der Dürre erstorben war. Noch waren das Unterholz des Dschungels und die riesigen Graswildnisse, die zwischen ihm lagen, von niedrigem Wuchs und fast mühelos passierbar. Geräuschlos pirschen wir durch die dämmrigen Wechsel, wo wir auch den Fährten des Tigers und Panthers begegnen. Unser Kamp, das aus zwei Zelten besteht, liegt versteckt an einer Urwaldlichtung in der Nähe einer engen Fahrstraße, die sich wie ein Tunnel durch das Laub des Dschungels windet.

Der Sambur ist der Edelhirsch Indiens. Seine Heimat ist Asien und besonders die Wälder des gebirgigen, südlichen Indiens. In den Bergen der Nilgiris, im wilden Kardamumgebirge und an den westlichen Abhängen des großen Randgebirges sah ich dieses königliche Tier auf seinen einsamen Wechseln im dämmrigen Dschungel, auf den Futterplätzen der Grasdickichte, im weichen warmen Bett des Mooses und auf der wildbewegten Stätte der Brunft. Überall, wo mir der Sambur zu Gesicht kam, verwandelte sich der Eifer der Jagd in das Gefühl der Bewunderung, die ich vor der stolzen Erscheinung, der Kraft und der überwältigenden Schönheit des Tieres empfand. Die Dämmerung des Morgens und Abends ist die Zeit, wo wir den Sambur beim Äsen und auf dem Zuge zu und von seinen Futterplätzen treffen. Der Dschungel wimmelt von Fiebermücken, die während der Nächte in dichten Wolken unsere Lagerstätte umschwärmen. In der Nähe des Kamps gähnt ein Abgrund, in dem wir auf das Blättermeer eines tausendjährigen Urwaldes blicken, und hinter unserem Lager erheben sich mächtige Bergwände mit kahlen Felsvorsprüngen und tiefen Rissen, welche die unzugänglichen Nester des Geiers bergen. Am Tage unserer Ankunft sahen wir auf einer der vorspringenden Felskanzeln in dem grauen Dämmerlichte des Abends einen Panther, der seine schlechte Laune durch die peitschenden Bewegungen seiner Rute kundgab, und in der ersten Nacht weckte uns sein blutrünstiges schnarrendes Bellen, das in der Nähe unseres Kamps durch die Nacht erscholl und unsere Hunde in große Unruhe versetzte.

Noch ehe das sternenübersäte Firmament im grauen Dämmer des Tages verblaßt, brechen wir zur Samburpirsch auf. Es ist die Stunde, in der der Tag gleich den Nebeln der nächtlichen Finsternis dunsthaft und unmerklich über den Rand des östlichen Blickfeldes gleitet, um leise durch die Kühle der Nacht auf die Erde niederzuschweben. Taufrische Feuchtigkeit schimmert von dem matten Blätter- und Gräsermeer des Urwaldes. Längst sind die Harfenklänge der Insektenwelt in der Abkühlung, die nach Mitternacht aus dem weiten Himmelsgewölbe herabsteigt, verstummt, und noch schlummert die Vogelwelt in der Finsternis des Blättergewirrs. Nur das hohle, tiefe Glucksen eines Nashornvogels tönt aus dem Abgrunde des Waldes zu uns herauf. Nächtliches Urwaldgetier, Schakale und wilde Hunde, die von ihren Raubzügen zurückkehren, kreuzen unseren Pfad, auf dem wir im düsteren Dämmerlicht des Morgens entlangpirschen. Geführt von unsern beiden Shikaris, die uns als Fährtensucher und zur Orientierung in dem unwegsamen verworrenen Gelände des Dschungels dienen, gelangen wir bis zum Anbruch des Tages an das Ende einer breiten Talmulde, die mit dichtem Gestrüpp und hohem Dschungelgras bedeckt ist. Nun trennen sich unsere Wege, die durch labyrinthartige Gänge schmaler Wildwechsel führen. Es sind die einzigen Pfade, auf deren Enge man die Wildnis der Dornen und schmarotzenden Schlinggewächse durchdringen kann. Wir finden frische Losung und Fährten von Bären, die nächtlicherweile vor kurzer Zeit den Weg gekreuzt haben. Das berganführende Gelände ist durch die hohe Dickung unübersichtlich geworden, und nur mühsam drängen wir uns durch das zähe Unterholz, das von Blutegeln wimmelt. Allmählich beginnt sich das Leben des Waldes zu regen. Zaghaftes Zwitschern und Trillern der Vogelwelt dringt aus den über uns Hegenden Baumkronen herab. Mit langgezogenem klagenden Schrei begrüßt der Pfau das aufsteigende Licht des Tages. Über der Erde liegt der warme Dunst, der die Wurzeln der wuchernden Vegetation zu ewigem Wachstum treibt. Leiser Wind schwirrt in den hohen Gräsern und in dem dichten Unterholz, durch das wir uns fast unhörbar hindurchschieben. Vor uns tönt das Schrecken eines Muntjacks, der lautlos wie ein Gespenst durch das Gestrüpp bergan zieht. Hinter ihm hören wir das Fallen der Geröllstücke, welche die steile Wand seiner Fluchtbahn herunterpoltern, und es ist rätselhaft, wie sich diese Tiere so geräuschlos zwischen der dichten Vegetation zu bewegen vermögen.

Endlich kommen wir zu einem erhöhten Punkt, der uns einen Überblick gestattet. Es ist ein kleines, kahles Vorgebirge, von dem wir eine herrliche Sicht über die zu unseren Füßen liegende Welt der Wildnis haben. Ein breites, mit jungem Grasdschungel bedecktes flaches Tal breitet sich vor unseren Augen aus. Zu beiden Seiten liegen ausgedehnte Sholas, in die die Sambur ein- und auszuwechseln pflegen. Immer höher steigt der helle Lichtstreifen im Osten und die Sonne wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mein Shikari klettert zur Erkundung auf die andere Seite des Hügels, während ich mich in stiller Bewunderung dieser herrlichen Morgenstimmung, die schweigend über der Einsamkeit der Berge liegt, niedergelassen habe. Von drüben am Waldrand tönt das Gurren der erwachten Wildtauben und das Meckern der Dschungelhühner. Blusternd brechen zwei antichambrierende Stachelschweine zu unsern Füßen aus dem Versteck des Grases. Sie ahnen nicht, daß der Tod in Gestalt des Menschen über ihnen lauert. Ich erfreue mich an ihrem munteren neckischen Spiel, bei dem sich im Sträuben ihres Stachelpelzes das leidenschaftliche Temperament ihrer Tierseele äußert. Da plötzlich schiebt sich die schwarze Gestalt Mathas, des Shikaris, um den Bergvorsprung. Erregt winkt er mir, ihm zu folgen. Der Weg an der steinigen Geröllhalde ist schwierig. Schweigend deutet Matha auf die Spuren des Lippenbären, die man in kleinen Erdlöchern, unter Steinen und hohlen Baumwurzeln, wo die Ameisen hausen, entdecken kann, und vorsichtig pirschen wir uns nun über das Steinmeer an den Vorsprung des Berges heran. Wie eine einsame Insel ragt er über die Grasdschungeln empor.

Auf der anderen Seite hat Matha im hohen Gras einen äsenden Sambur entdeckt. Doch wir haben keine Deckung und müssen beim Heranpirschen doppelt vorsichtig sein. Wenn auch der Wind günstig ist, so haben wir doch die schwere Aufgabe, uns dem Tier geräuschlos und unauffällig zu nähern. Meine Büchse um den Hals gehängt, krieche ich auf allen vieren über die spitzen Steine an der schräg abfallenden Wand hinan. Meine Spannung wächst, je näher wir an die Nase des Berges kommen. Jetzt noch eine kurze Spanne, und ich schiebe meinen Körper langsam vorwärts, um vorsichtig hinüber zu blicken. Matha deutet in der Richtung nach dem Walde. Doch ich sehe nichts als das unendliche Wogen der Gräser, aus denen vereinzelte kahle Äste abgestorbener, schwarzer Bäumchen herausragen. Weiter drüben erhebt sich die Wand des Waldes wie eine mächtige, dunkle Mauer über der Helligkeit des Horizontes. Ein Geier zieht weite Kreise über sein Jagdgefilde. Mit meinem Glase suche ich die Stelle ab, die mir der Shikari drüben am Walde bezeichnet hat. Doch ich entdecke nichts als die kahlen, dürren Äste sonnenverbrannter Stauden, die sich wie schwarze verkohlte Menschenarme über dem Gras emporrecken. Mit der Anspannung meiner ganzen Sehkraft blicke ich hinüber zu dem dämmrigen Saum des Urwaldes. Endlich, lange nachdem sich meine Augen an die monotone Grauheit der Landschaft gewöhnt haben, erblicke ich dort das verhoffende Tier, das mir die linke Flanke zukehrt. Ein alter kapitaler Bursche seines Geschlechts. Stolz steht der Sambur, dessen graubrauner, feister Leib über das Meer des Grases herausragt, bald äsend, bald in der Richtung mit dem Wind verhoffend und mit dem Spiel der ewig beweglichen Lauscher den Mücken wehrend, jederzeit bereit, beim Wittern einer Gefahr im nahen Dickicht unterzutauchen. Die Entfernung bis hinüber zu ihm beträgt etwa 200 Schritt. Mühelos könnte ich ihn mit meiner Fernrohr-Mauser erreichen. Mit kategorischer Geste bedeutet mir Matha zu schießen, doch ich will dem Tier Zeit lassen, zu uns herüberzuziehen. Es ist kein Zweifel, daß der Hirsch verspätet ausgetreten ist und vor dem Äsen erst am Rande des Waldes sichert und abwartet, ehe er weiter herüberzieht. Wenn ich mich in meiner Annahme täuschen sollte, so will ich es wagen, ihn und das nachfolgende Rudel, das er zu sichern scheint, anzupirschen. Denn der Wind und das Vorgelände mit seiner weichen Dickung ist günstig und wird mir bei meinem Vorhaben behilflich sein. Ich versuche, meinen Körper auf dem steinigen Untergrund in eine andere Lage zu bringen, doch ach, ich löse bei einer ungeschickten Bewegung einen Stein des Gerölls, der polternd in die Tiefe kollert.

Plötzlich wird es unter uns lebendig. Zwei Muntjacks, die unsichtbar dicht vor uns im Bett lagen, flüchten in langen Sätzen durch das hohe Gras. Ich entsichere blitzschnell und nehme auf alle Fälle das Blatt des herüberäugenden Samburs ins Fadenkreuz. Doch es wird wieder still um uns her, und lautlos wie zuvor liegt das Tal zu unseren Füßen. Der Sambur steht, äugt in der Richtung auf uns, windet und verhofft. Offenbar war ihm das Geräusch nicht besonders ungewohnt. Langsam, mit graziösem Wiegen des gekrönten Hauptes zieht er bedächtig zu uns herauf. In erregter Spannung verfolge ich seine Bewegungen mit dem Glase und sehe, wie der alte Feinschmecker die jungen sprießenden Spitzen des Grases und der Stauden abmäht. Sorglos, ohne viel zu sichern, nähert er sich ahnungslos dem Tode. Spitz kommt er auf uns zu. Wieder steht er still und schlägt seine Flanken mit den Stangen des Geweihs. Da, eine halbe Wendung nach rechts zum Walde hinüber, in dem ein Häher sein warnendes Krächzen ertönen läßt. Es ist der Wächter des Urwaldgetiers, und wenn er seine ironisch-heisere Stimme hören läßt, ist Gefahr im Bereich. Jetzt gilt es keine Zeit zu verlieren; denn aufmerksam sichernd, mit erhobenen Lauschern, äugt der Sambur in unserer Richtung. Fadenkreuz, Blatt – ich steche und krümme durch. Bellend gellt das Echo des Todes durch die Stille des Grasmeeres. Das Tier, das stark zeichnete, flüchtet unsicher, mit der letzten Anspannung seiner Kräfte hinüber zur Shola, an deren düsterem Rand es verendend zusammenbricht. Matha macht einen Freudensprung. Aus seinen dunkeln Augen glänzt die Gier eines hungrigen Kannibalen. Immer enger und tiefer zieht der Geier in dem Blau des Äthers seine Kreise, und goldene Strahlen der Morgensonne liegen über den turmhohen Wipfeln des Urwaldes, in dem das heisere Warnen des Hähers den Tieren des Dschungels das Unheil des Todes verkündet.

Bären sind in den Gebirgen Indiens fast überall zu finden. Unter ihnen gibt es eine besondere Art, die man Lippenbär (Ursus labiatus) nennt, und die sich durch ihre Größe und die etwas zugespitzte, schmale Schnauze mit stark ausgebildeten Lippen besonders auszeichnet. Es sind bescheidene Vertreter ihrer Gattung und werden, bei dem mageren Kosttisch, den ihnen die Natur meist bietet, von keinem Fettwanst oder Höcker, wie ihn der Braunbär hat, geziert. Sie räubern mit Vorliebe in Ameisenbauten, Termitenhügeln, wilden Bienenstöcken und suchen sich unter Steinen und alten Wurzeln die Käfer und feisten Larven, die sie mit schmatzendem Wohlbehagen ihrer beweglichen Lippen verzehren. Ein merkwürdig zottiges Haarkleid, das besonders um Hals und Schultern eine respektable Länge erreicht, macht ihn zu einer grotesken Erscheinung in der Tierwelt. Fast überall auf unsern Pirschgängen fanden wir die frischen Fährten des Meister Petz, doch nie konnten wir ihn auf unsern Streifen auf seinen Wechseln überraschen. Scheu hält er sich im Dickicht des Waldes, in hohlen Baumstämmen und Höhlen des Dschungels verborgen. Trotzdem konnten wir an den zahlreichen Fährten und an der Losung, die wir besonders an feuchten regnerischen Tagen am frühen Morgen noch vorfanden, schließen, daß die Bären sehr häufig unterwegs waren und sich sogar auch öfters ganz in der Nähe unseres Kamps herumtrieben.

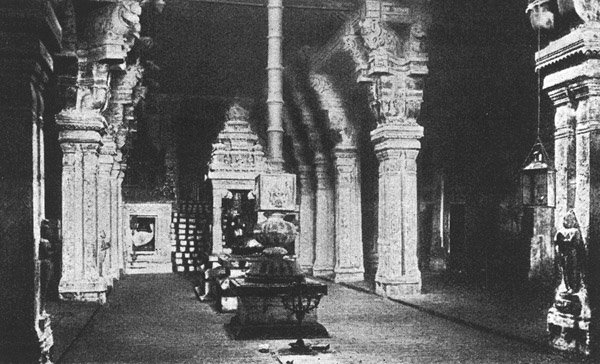

Südindischer Tempel – Tempelinneres, Eingang zum Heiligtum

Religiöse Prozession mit heiligen Tempeltieren

Alte Festung und Felsentempel von Trichinopoly, Süd-Indien

Der Lippenbär gilt als scheu, doch greift er, gereizt oder angeschossen, aus dem Hinterhalte hervorbrechend, den Menschen an. Bei seinen Angriffen und Fluchten entwickelt das plumpe Tier eine erstaunliche Behendigkeit. Wir beschlossen auf Anregung unserer beiden Shikaris, der Bärenpirsch einen Tag zu opfern, um diesen selten gesehenen Burschen zu Leibe zu gehen. Als Jagdgebiet wählen wir eine der großen kahlen Gebirgskuppen, deren dunkle Rücken in der Ferne wie kauernde Ungeheuer über den tiefen Baumdschungeln lagen. Da die Bären auch in hellen Mondnächten ihre Verstecke verlassen, so zogen wir es vor, die Pirsch zur Nacht und in der Dunkelheit zu beginnen.

Unser Anmarsch zu den in dunsthafter Weite liegenden Bergen war weit und mühsam. Wir mußten lange, bevor die Abenddämmerung hereinbricht, unsere Wanderung beginnen. Unterwegs rasten wir auf einer kleinen Teepflanzung, die einem Mestizen gehört und einsam mitten in der Wildnis liegt. Unser Gastgeber bewirtet uns mit Ziegenkäse, und wir teilen unsere Whiskyvorräte mit ihm. Er erzählt uns ein abenteuerliches Erlebnis mit einem Lippenbären, der bei seiner Erkundigungsreise in die Plantage von den Hunden angenommen wurde und Miene machte, den unbewaffneten Menschen anzugreifen. Nur durch die eilige Flucht entzog er sich der Attacke des gereizten Tieres, das ihn eine große Wegstrecke verfolgte. Aus diesem Grunde mahnt er zur Vorsicht und gibt uns auf unsern Weg einen eingeborenen Führer zu den »Bärenbergen« mit. Dort sollen sich nach den Berichten Eingeborener und unserer Shikaris viele dieser Lungerer nächtlicherweile herumtreiben.

Im Westen senkt sich die Sonne in das brennende Glutmeer, welches den Horizont wie ein lodernder Feuerbrand erfüllt. In allen Farbnuancen des Lichtspektrums leuchtet der von einem tiefen, durchsichtigen Blau überwölbte Abendhimmel zu uns herab. Tiefer Frieden liegt über der Natur, und langsam erstirbt das Leben der zwitschernden Sänger, die uns am Tage so oft mit ihrem muntern Treiben und ihrer exotischen Buntheit erfreuen. Leise und zaghaft beginnt der zitternde Chor der Zikaden, die Lauheit des Abends zu erfüllen. Auf einem schmalen Pfad, den wir mit Hilfe unseres Führers gefunden haben, kommen wir rasch unserem Ziele näher. Wir passieren einen großen, breiten Wildwechsel, auf dem wir die Fährten von Elefanten, die aus der Ebene in die Berge gewechselt waren, finden. Als ob ein Orkan gewütet hätte, gleicht dort die Vegetation einem Trümmerfeld. Dicke Baumstämme liegen entwurzelt kreuz und quer, alles ist niedergetreten und zertrampelt. Im Geiste sehe ich die mächtigen Rüsselträger, die in einem Anfall von Übermut dieses Chaos hervorgerufen haben. Über eine Schneise huschen die Schatten wilder Hunde, jener gefährlichen Wilderer der indischen Wälder. Sie jagen in Rudeln mit fabelhaften Jagdinstinkten den Sambur und Muntjack, die diese Wölfe des Dschungels zu ihren schlimmsten Feinden zählen. Endlich steigen wir zur Höhe unseres nächtlichen Reviers empor. Es ist inzwischen dämmrig geworden, und alle die schattenhaften Umrisse und Formen, die wir um uns sehen, nehmen unbestimmten, gespenstischen Ausdruck an. Vielerlei unbekannte Stimmen und Geräusche, die uns umgeben, rufen ein unheimliches und beklemmendes Empfinden hervor. Es ist der mystische Zauber der Urwaldnacht, die in der menschlichen Phantasie vielerlei geheimnisvolle Vorstellungen und Furchtsamkeit erweckt.

Inzwischen waren wir auf der kahlen, hohen Kuppe des Bärenberges angekommen. Wir befinden uns auf einer Art Insel, um die ringsumher der Urwald brandet. Matha deutet hinunter in die Dunkelheit und meint, daß der Berg bald von Bären überlaufen wäre. Gerne redete Matha in Hyperbeln, was wir als eine besondere Äußerung seines weidmännischen Temperaments betrachteten. Wir schmieden einen Jagdplan und warten auf den Mond, der heute nacht seine Bahn durch das glitzernde Meer der Sterne ziehen wird. Unser Führer, dem die einsame Gegend nicht unbekannt schien, gab uns den Rat, die Bärenszene mit geteilten Rollen zu spielen. Konnte ich mir dann keinen Bären aufbinden, so war es doch vielleicht meinem Jagdgefährten möglich, einen solchen aufzutreiben. Nun waren wir im ganzen fünf. Ich postiere die Shikaris als Vorposten mit dem Blick zum östlichen Abhang des Bergrückens. Mein Jagdgefährte und der Führer sollten den nach Westen abfallenden Hügel beobachten, während ich mich in der Mitte postierte. Wir blieben also dieses Mal auf dem Anstand, denn mit der Pirsch ist dem Bären weder bei Tage, geschweige denn in der Nacht beizukommen.

Die Nacht ist von unendlicher Klarheit, und die Pracht des Sternenmeeres gestaltet die Einleitung unseres nächtlichen Abenteuers zu einem märchenhaften Idyll. Zu beiden Seiten unter uns lauscht der schweigende Urwald. Graue Fledermäuse schweben mit leisem, gemächlichem Flügelschlag in unruhiger Bahn über unseren Köpfen. Am Boden huschen die winzigen Schatten von Springmäusen, die wie große Heuschrecken über den Rasen hüpfen. Das schauerliche Gewinsel ziehender Schakalrudel, deren langgezogenes Heulen ihre Raubzüge begleitet, tönt von ferne aus der Tiefe des Waldes. Fahles Leuchten, das über den unbestimmten Umrissen einer fernen Bergkette aufsteigt, kündet uns die Nähe des Mondes, dessen blasses und würdevolles Gesicht sich langsam über der Silhouette des Gebirges erhebt. Leise fließt sein silbernes Licht über die geheimnisvolle Landschaft, und lange, mächtige Schatten der Wälder und des Gesteins schleichen am Erdboden und an den Hängen der Berge hinab. Nun vermag ich die Umrisse des Geröllhügels, der zu meinen Füßen liegt, deutlich zu erkennen. In Gedanken weile ich im gemütlichen Kamp und wünsche mir sehnlichst mein Mückennetz herbei; denn die Moskitos, die aus den dunkeln Gestrüppen aufsteigen, machen das ruhige Ausharren zur Pein.

Da – was ist das – sind es nicht mehrere unförmige Schatten, die sich lautlos bergan in schräger Richtung auf mich zu bewegen! – Noch sind die Umrisse dieser nächtlich-spukhaften Wesen auch durchs Glas nicht zu erkennen, denn um sie schweben noch die Schatten des Waldes, aus dem sie geräuschlos hervorkamen. Langsam ziehen sie den Hang empor. Mit der angespannten Kraft meiner Augen, die gespannte Büchse krampfhaft umfassend, folge ich ihren schwerfälligen Bewegungen. Oft sind sie spurlos hinter dem Geröll der Steinhalden verschwunden. Grunzendes Geräusch und starkes Schnauben dringt zu mir herauf. Bären würden sich zweifellos geräuschloser nähern. Man sagt, sie gleichen unsichtbaren Wesen, die unhörbar und plötzlich erscheinen und ebenso rasch, wie sie gekommen, auch wieder verschwunden sind. Nun entdecke ich durch das Glas die langen wühlenden und typischen Köpfe von Schwarzwild. Es sind drei Wildschweine, die den Berg der Bären unsicher machen. Die Lage beginnt kritisch zu werden. Ruhig lasse ich die Tiere näher kommen. Jetzt sind sie auf etwa dreißig Schritte von mir entfernt, und deutlich höre ich das schmatzende und grunzende Geräusch, das die Tiere bei ihrer Wühlarbeit unter Wurzeln und Steinen hören lassen. Ein kräftiger Keiler und zwei Bracken, deren dunkle Körper sich jetzt deutlich gegen den hellen Boden abheben. Es zuckt mir in den Fingern, denn der Alte ist ein kapitales Stück. Doch da verhoffen sie alle drei. Mit dem Fuß bringe ich einen Stein meiner Deckung ins Rollen, der kollernd bergab fährt. Unter dem Schrecken des männlichen Tieres beginnt die Jagd in langen Fluchten nach der Dschungeldickung, und weg war der Spuk, der mir wie ein kurzer, lebendiger Traum erschien.

Wieder ist alles still. Nur das Zirpen der Grillen und das hohle klopfende Geräusch eines Pfefferbeißers, der in den Kronen der Urwaldbäume ein eintöniges Konzert gibt, dringt an mein Ohr. Auch drüben bei den Shikaris rührt sich nichts. Die kühle Atmosphäre liegt wie leblos über der Erde. Kein Lüftchen regt sich. Seit zwei Stunden sitze ich auf ein und derselben Stelle, und wäre nicht der magische Zauber der tropischen Nacht um mich her, ich hätte die Zeit als eine Ewigkeit empfunden.

Plötzlich hallt von der anderen Seite des Berges das schrille kurze Pfeifen, ähnlich dem Schrecken des Muntjacks. Es ist Matha, der mir damit unauffällig ein »Aufpassen« zuruft. Doch er ist weit von mir entfernt, und trotzdem ich behend auf allen vieren über den Rücken des Hügels krieche, um hinabblicken zu können, kann ich nichts entdecken. Es ist kein Zweifel, der Bär muß in der Nähe sein. Da schiebt sich ein dunkler Körper blitzartig heran. Es ist Matha, der wie eine niedergeduckte Katze über die Erde schleicht. Mit erregter Geste und seinem geringen englischen Wortschatz gibt er mir zu verstehen, daß er am westlichen Hang, in geringer Entfernung, einen Bären gesichtet habe. In weitem Bogen pirschen wir, auf Händen und Füßen kriechend, nach der etwa 120 Schritt entfernten Stelle, wo Matha den Bären auftauchen sah.

Der westliche Hang hat manches Blickhindernis. Dort wachsen niedrige Ginsterstauden und vereinzelte Inseln hohen Grases, welche die Sicht stören. Doch Matha hat recht – denn dort unten schwankt ein schattenhaftes, dunkles Gebilde hinter dem phosphoreszierenden Wurzelwerke eines gestürzten Stammes. Es ist der Bär, auf den wir voll Spannung warten. Ein scharrendes Geräusch begleitet die Bewegung seiner Tatzen, welche die Baumleiche bearbeiten. Jetzt sehe ich durch das Glas deutlich den Kopf mit der spitzen Feinschmeckerschnauze, die nach eifrigem Wühlen häufig in der dunkeln Höhle der Wurzeln untertaucht. Dort scheinen Leckerbissen, wohl Honig oder süße, frische Ameiseneier, verborgen zu sein. Blaß liegt das matte Licht des Mondes auf dieser Szene, die mich zur längeren Beobachtung reizt. Doch der Shikari, in dem sich der wilde Instinkt der Mordlust um des leckeren Mahles willen regt, möchte der Szene, welche ihm langweilig dünkt, bald ein Ende machen. Auf dem Bauche kriechend, suche ich mich näher an das Tier heranzuschieben. Aus den Büschen, die zu meiner Rechten liegen, klingt das warnende Glucksen einer Dschungelhenne. Der Bär wird stutzig und verhofft. Unwillig brummend erhebt er sich und erscheint mir jetzt, auf seinen Hinterläufen stehend, mit den ausgestreckten Tatzen, im Lichte des Mondes einen mächtigen Schatten hinter sich werfend, von riesenhafter Größe. Wohl wittert er die Gefahr, denn er läßt seinen Kosttisch im Stich und wendet sich aufrecht stehend zum Angriff. Ich lasse ihm nun keine Zeit, schnelle empor und in kurzen Sätzen verringere ich den Abstand auf acht Schritte. Ein heftiges Brummen und Schneuzen ist seine Antwort. Ich halte auf die linke Brustseite unterhalb des weißen Halskragens und feuere. Der Bär bricht im Feuer zusammen und wälzt sich den Hang hinab. Tief unten wird der Fall von einer Steinhalde aufgefangen; doch da erhebt sich das Tier plötzlich wieder auf die Hinterläufe und läßt ein kläglich schmerzliches Gebrüll ertönen. Doch seine Kraft, mit der er verzweifelt einen zweiten Angriff wagt, ist gebrochen, und unter Klagen stürzt und verendet er.

Zur selben Zeit hallt drüben am Berge ein dumpfer Knall von der Büchse meines Jagdgefährten. Auch ihm ist das Jagdglück zu Hilfe gekommen. Ein riesenhafter, ausgewachsener alter Bär, der, durch meinen Büchsenschuß vergrämt, auf der Rückseite des Berges zum Dschungel hinabflüchten wollte, ist ihm unmittelbar vor die Mündung seiner Mauser gelaufen. Meine Trophäe war mittelmäßig, eine junge Bärin von etwa 180 Pfd., während die Beute meines Gefährten nahezu das doppelte Gewicht aufzuweisen hatte. Die Morgendämmerung war nicht mehr fern. Kühle der Nacht liegt über den stillen Bergen, und wir wärmen unsere klammen Glieder an einem lustig prasselnden Feuer, während der Führer zur Plantage hinübereilt, um einige Kulis zum Transport der Beute zu besorgen. Noch während wir mit der schweren Last kampwärts ziehen, bricht das wärmende Licht des jungen Tages herein und begleitet uns auf unserem Marsch zu den Zelten.

Auf der Gaurpirsch irren wir schon tagelang in den Bambusdschungeln des Wynaddistriktes umher, der auf der Westseite der Nilgiris wie eine gigantische Terrasse zur Küste hinabsteigt. Die Vegetation dieser Urwälder hat schon einen ausschließlich tropischen Charakter, obwohl das Gebiet noch etwa 2000 bis 3000 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Der Wynad ist eines der dankbarsten Reviere für den Großwildjäger im Süden Indiens. Die Wildnis, die meist über sumpfigem und unwegsamem Boden wuchert, ist von jener faszinierenden Urwüchsigkeit, wie wir sie nur in den von uralten Waldbeständen bedeckten wilden gebirgigen Gebieten Indiens antreffen. Ein Vordringen im Wirrnis einer unheimlich wuchernden Baum- und Pflanzenwelt ist mit vielen Gefahren und Wagnissen verbunden. Überall schleicht der Schatten des Fiebers. Die von dumpfiger Fäulnis erfüllten Sümpfe wimmeln von Malariamücken, und unter dichtem Laubgewirr und Rankenwerk lauert das Verderben in der Gestalt des nimmermüden Urwaldtodes. Das reiche Tierleben findet in den schützenden Verstecken zerklüfteter Schluchten und Täler, in den Abgründen des Waldes und in den undurchdringlichen Gurukudickichten seine Heimat, und die feuchtwarme Atmosphäre, die wie Treibhausluft über der Erde liegt, erweckt das tausendfältige Leben giftigen Gezüchts. Weniger gefahrvoll ist der Dschungel während der trockenen Jahreszeit, wenn die sengende Glut des indischen Sommers die letzten Säfte der Vegetation verzehrt, und sich die schwere dämpfige Luft in den Hauch feuriger, flimmernder Lohe verwandelt. Wenn dagegen die Zeit des Regens beginnt und die Abgründe des Waldes von dünstender, warmer Feuchtigkeit erfüllt sind, steigen Myriaden der Mückenheere aus seiner Tiefe hervor und machen dem Menschen, der in dieser Hölle lebt, das Dasein zur peinvollen, lebenvernichtenden Qual.

Auf unsern Streifzügen fanden wir in diesen Gebieten zahlreiche frische Fährten eines unglaublich reichen Wildstandes. Weite Gassen und Lichtungen im Bambus- und Dorndickicht zeigten uns die Verwüstungen, die ziehende wilde Elefantenherden angerichtet hatten. Während der dunkeln Nächte, die wir schlaflos unter unsern Zelten verbrachten, hörten wir oft aus der Ferne das Trompeten der Dickhäuter, die auf ihren nächtlichen Streifzügen den Dschungel unsicher machen. Sambur, Axishirsch, Schwarzwild, Bären, Gaurrudel und viele andere Wildarten, von denen sich Fährten zeigten, schien der Wald in großer Zahl zu beherbergen. Wir fanden auch die Spuren der großen Katzen, von Tiger und Panther, welche die Klauen ihrer Tatzen in den weichen Bast eines von der Rinde entblößten Teakbaumes schlugen, der in der Nähe einer Wasserstelle stand, um sie dort nach Katzenart zu schürfen. Im weichen Sand und in der morastigen Erde an den schmalen Wasserläufen, der Tränke des Urwaldgetiers, entdeckten wir die Prankenabdrücke ihrer mächtigen Tatzen. Oft schienen die Raubtiere nächtlicherweile neugierig unser Kamp zu umkreisen, in dessen Nähe wir während der Nacht stets ein Feuer unterhalten ließen. Wir konnten die Nähe der Bestien an dem unruhigen Verhalten und der Witterung unserer Ponys und Karrenochsen, die wir zum Schutze gegen die Raubtiere in einem Gestrüppkral eingeschlossen hatten, feststellen. Mit der gespannten Büchse saßen wir dann lauernd hinter der künstlichen Dickung im Anstand, doch konnten wir nie einen dieser lautlos-unsichtbaren nächtlichen Besucher mit unseren Blicken erreichen.

Unsere Anwesenheit im Wynaddschungel galt dem Gaur (Bos gaurus) oder Bison, der in den Wäldern und Steppen des südlichen und mittleren Indiens in großen Rudeln auftritt. Ältere Stiere (Bullen) sondern sich oft von den Herden ab und durchstreifen als Einzelgänger das Dickicht. Ihnen zu begegnen, ist gefährlich, da sie ohne fast jede weitere Veranlassung den Menschen annehmen. Der Gaur ähnelt in seinem Körperbau und Gehörn dem wilden Kapbüffel, den er jedoch an Größe weit übertrifft. Als Durchschnittsmaß nimmt man eine Schulterhöhe von 1,70 bis 1,90 m und eine Länge bis 3,20 m (von Stirn bis Wedel gemessen) an. Die Pirsch auf den Gaur ist aus vielerlei Gründen mit großen Schwierigkeiten verknüpft, denn seine dichte Urwaldheimat, in der sich die Rudel tagsüber unsichtbar verborgen halten, ist unwegsam und nur unter Aufwendung fast übermenschlicher Mühen zu durchdringen. Zudem sind die Tiere außerordentlich scheu und furchtsam und besitzen eine feine Witterung. Der angeschossene Gaur nimmt den Menschen mit ungeheuerlicher Gewalt an, und deswegen fordert die Jagd auf ihn von dem Jäger größte Sicherheit im Schuß, Mut und rasche Entschlossenheit. Gewöhnlich begegneten wir auf unseren früheren Pirschgängen auf Sambur an den nördlichen Abhängen der Blauen Berge zufällig dem Gaur, doch kamen wir nie nahe genug heran, um einen sicheren Schuß anbringen zu können.

Tagelang folgten wir nun schon den Fährten, die wir an den Eindrücken der Schalen und den abgeästen jungen Bambus- und Gurukuschoßen erkennen konnten. Wohl kamen wir eines Tages in unmittelbare Nähe eines Rudels, dessen Winden wir deutlich hören konnten. Doch hinderte uns das über drei Meter hohe Elefantengras, die Tiere, die offenbar von der entgegengesetzten Seite in das Dickicht eingewechselt waren, zu sehen. Ehe man die Stelle, wo das Rudel äste, erreichen konnte, war das wilde Heer polternd hinter einer Geröllwand verschwunden. Den niedergetretenen Wechsel benutzend, rannten wir hinter den abziehenden Tieren her und kamen gerade noch recht, das etwa zwölf Stück starke Rudel in einer gegenüberliegenden Bambusdickung verschwinden zu sehen. Endlich am vierten Tag, nachdem wir schon die Hoffnung auf Gaurbeute aufgegeben hatten, brachte uns ein Zufall in die Nähe eines starken Gaurrudels. Nach einer anstrengenden Pirsch auf Sambur, mit der wir uns für die Erfolglosigkeit der Gaursuche entschädigen wollten, ziehen wir ermüdet am späten Nachmittag mit den Flinten in die nahe beim Kamp liegende Talsenkung hinab, um an einem kleinen Tümpel, der auf der Sohle lag, einige Wasserhühner für unsere Abendmahlzeit zu erlegen. Beim Hinabklettern fanden wir einen noch ganz frischen Gaurwechsel. Rings umher war das Gras niedergetreten, und die abgeästen Halmstrunke zeigten den jungen Saft, der wie Tautropfen aus den Schnittstellen quoll. Für uns gab es keinen Zweifel, daß wir es mit einer ganz frischen Fährte zu tun hatten, die kaum einige Stunden alt sein konnte. In großer Hast eilen wir zu dem 3 km entfernten Kamp zurück, um unsere Flinten gegen die schwerkalibrigen Büchsen umzutauschen.

Unsere Müdigkeit war nun, als wir zur Talmulde zurückgekehrt waren, durch das gesteigerte Jagdfieber abgelöst worden. In größerer Entfernung taucht auch wirklich schon das Rudel auf, das gemächlich äsend an der westlichen Seite des Hügels, am Ende einer schmalen Talmulde, emporzieht. Es ist ein starkes Rudel von etwa zwölf bis fünfzehn Stück, unter denen wir einige starke Bullen zu erkennen glauben. Rasch pirschen wir uns in Begleitung beider Shikaris auf dem Kamm des Hügels entlang, wo wir fast mühelos im niedrigen Dschungelgras vorwärts kommen. Die Sonne war am Untergehen, und die Dämmerung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Daher hieß es rasch handeln, denn bald schwindet in der plötzlich herabsinkenden Dunkelheit das Büchsenlicht. Tiefes Schweigen und einsame Ruhe liegt über der Landschaft. Der Wind kommt aus der entgegengesetzten Richtung, und deutlich hören wir das Winden der Tiere zu uns herüberdringen. Auf der gegenüberliegenden Seite des flachen Tales liegt dichter Baumdschungel, aus dem das leise ersterbende Zwitschern der Vogelwelt und das Locken der Dschungelhähne in den stillen Abend tönt. Zwischen uns und das Rudel schiebt sich wie eine Mauer ein hohes Gurukufeld, welches den freien Blick auf den unter uns liegenden Hang stark beeinträchtigt. Doch aus dem Winden, das man ganz in der Nähe hört, schließen wir, daß die Herde nicht mehr weit von uns entfernt ist. Vorsichtig schieben wir unseren Körper durch die hohen, im Winde leise flirrenden Gräser, die uns das Blickfeld versperren. Endlich sehen wir den unteren Hügelrand. Da taucht etwa vierzig Schritte vor uns der riesige Kopf eines Gaurstiers auf, der mit seinen schwarzen blinkenden Lichtern zu uns herüberäugt. Doch plötzlich ist der Kopf des Tieres verschwunden. Wir ducken uns nieder und halten uns bereit, vorwärts zu preschen. Ob er uns wohl bemerkt hat? Ringsumher ist alles ruhig. Nur dicht vor uns hören wir das rupfende und mahlende Geräusch des Äsens, das Brechen von dürren Zweigen und das pustende Geräusch des Atems, den die Tiere während des Sicherns durch den Windfang ausstoßen. Immer mehr schwindet das Dämmerlicht, das langsam die nächtliche Dunkelheit ankündet. Da wir von dem Rudel nicht überrannt werden wollen, müssen wir uns jetzt bemerkbar machen. Noch sehen wir nichts. Die Tiere sind in einer Senkung versteckt, in der die Vegetation durch die dort festgehaltene Feuchtigkeit des letzten Regens üppig wuchert. Unsere Shikaris folgen uns in einigem Abstand. Wenn das Rudel losbricht, werden sie plötzlich verschwunden sein. Mein Jagdgefährte schlägt einen Bogen und sucht über die Herde zu kommen. Da taucht plötzlich und lautlos wie ein Gespenst in acht Schritten Entfernung vor mir zwischen dem dämmrigen hohen Gras zum zweitenmal der dunkle Körper eines riesigen Bullen auf. Ein gewaltiges schwarzes Haupt fährt über den Spitzen des Grases empor. Ich backe blitzschnell an, halte auf gut Glück in die Gegend des Blatts, das ich zwischen den Gräsern nur unbestimmt ausmachen kann, und feuere. Hundertfaches Echo des Schusses hallt durch das stille Tal. Das Tier und mit ihm die Herde war verschwunden. Wir stürzen vorwärts den Hügel hinab, während das Rudel in voller Fahrt polternd talabwärts zieht. Der hinterher flüchtende Bulle kommt während der hastigen Flucht zweimal auf die Knie und erhält während des Sturzes noch zwei Kugeln. Doch weiter geht die Flucht des schwer weidwunden Tieres. Noch nie hatte ich mit dieser Blitzeseile repetiert und geschossen. Unter der Kugel meines Gefährten bricht eine riesige, flüchtende Gaurkuh im Feuer zusammen. Doch ehe wir bei ihr sind, erhebt sich das schwerkranke Tier, und schnaubend nimmt sie uns an. Rasch tauchen wir seitwärts in der Dickung unter. Keuchend bricht das Tier durch das hohe Gras, und nachdem es in einiger Entfernung eine zweite und dritte Kugel empfängt, macht die zu höchster Wut gereizte Kuh kehrt und prescht an uns vorbei den Hang hinab, dem Weg des Rudels folgend. Doch sie kommt nicht weit, denn schon nach zehn Schritten bricht sie zusammen, und der schwere Körper kollert den Abhang hinab. Der weidwunde Bulle ist mit der Herde in die gegenüberliegende Shola abgezogen. Unsere beiden Shikaris sind inzwischen herbeigekommen, und wir lassen sie bei der gefallenen Kuh zurück.

Auf dem Anschuß und der Fährte, die durch die Talmulde zieht und eine klaffende Öffnung im gegenüberliegenden Bambusdickicht hinterläßt, war reichlich Schweiß zu finden. Das schwerkranke Tier konnte, nach unserer Vermutung, nicht weit mitgezogen sein, und wir hofften, sein Wundbett noch vor Einbruch der Finsternis zu erreichen. Doch bei einem angeschossenen Gaurbullen galt es vorsichtig zu sein. Langsam schlängeln wir uns durch den dunkeln Wechsel und geraten immer tiefer in den von undurchdringlichem Unterholz bewachsenen Dschungel. Infolge der zunehmenden Dunkelheit können wir keine Schweißfährten mehr entdecken und eilen blindlings über dürre Äste und wuchernde Schlinggewächse auf dem ausgetretenen Wechsel, den die Herde in das Dickicht gerissen hatte, vorwärts. Ohne die Bresche, die uns das flüchtende Rudel gelegt hat, wären wir hier in dieser Wildnis kaum weitergekommen. Zudem war die Gefahr, sich in der Dunkelheit im Dschungel zu verirren oder auf Giftschlangen, die dort überall verborgen hegen, zu stoßen, zu groß, und wir entschlossen uns daher, wenn auch unwillig, die Verfolgung erst in der Frühe des nächsten Morgens fortzusetzen.

Noch in der Nacht kamen die Kulis vom Kamp herüber, und in dem gespenstischen Licht eines großen flackernden Feuers wurde die Kuh an Ort und Stelle zerwirkt. Die Männer führen einen Freudentanz auf und rösten die in lange Stücke geschnittenen Fleischfetzen, die sie an Stöcken in die Glut des Feuers halten. Halb roh werden ungeheure Quantitäten von den wonnetrunkenen Menschen verschlungen, während die übrigen Fleischteile und der Kopf des Tieres um Mitternacht zum Kamp hinübergeschleppt werden. Schon früh in der Morgendämmerung kommt eine Herde Kulis von der etwa 8 km entfernt liegenden Kaffeepflanzung herüber ins Kamp, denn wie ein Lauffeuer hat sich während der Nacht die Kunde von dem Überfluß unserer Fleischvorräte verbreitet. Noch ehe sich die Sonne zeigt, sind wir unterwegs auf der Fährtensuche. Die grauen feuchten Nebel der Nacht liegen wie dünne Rauchschwaden über den Tälern. In den Wipfeln der Bäume trillern die Vögel ihren ersten Morgengruß. Als wir durch den warmen Dunst des Tales dem Urwalde zuschreiten, schreckt ein Samburtier, das wir drüben beim Äsen gestört haben. In langen Fluchten schnellt es graziös durch das hohe Gras, am Rand des Dschungels einen Augenblick verhoffend, und verschwindet in der graugelben Dickung, in der auch wir wieder die Fährte des Gaurrudels aufnehmen. Nach einstündigem Suchen finden wir den Bullen verendet im Schweiße liegend, mitten im dichten Bambus. Schakale und anderes Raubzeug hatten dem Luder während der Nacht schon stark zugesprochen. Die Decke hing an manchen Stellen in Fetzen herab, während der prachtvolle Kopf mit dem gebrochenen Auge noch die stolze machtvolle Kraft des Tieres ausdrückte. Es war der erste und letzte Vertreter des stolzen Gaurgeschlechts, den ich in den Revieren der Blauen Berge zur Strecke brachte.

Ich bin Jagdgast bei einem mir bekannten Engländer, der im nördlichen Ganjamdistrikt in einer der zentralen Provinzen Indiens wohnt. In der von der Sonne verbrannten Ebene pirschen und drücken wir auf schwarze Böcke, die dort heimisch und in großer Anzahl zu finden sind. Doch in der staubigen öden Ebene, bei der sommerlich gesteigerten Temperatur, die bleiern auf dem Körper lastet, ist dieser Sport keine besondere Freude, und sehnlichst wünsche ich mir das Ende dieses von den unerfreulichen Erscheinungen eines tropischen Sommerklimas begleiteten Vergnügens herbei. Schon beginne ich mit meinen Vorbereitungen zur Abreise, als wir von einem bekannten Pflanzungsbesitzer aus den in nordwestlicher Richtung gelegenen Bergen durch einen Eilboten die Nachricht von einem »Kill« erhalten. Mit »Kill« bezeichnet man in der anglo-indischen Jagdsprache das von einem Tiger gerissene und getötete Opfer eines Haus- oder Dschungeltieres. Der Kill bietet in den meisten Fällen die beste und müheloseste Gelegenheit, den sonst fast unsichtbaren Tiger zu Gesicht zu bekommen, und wenn man vom Glück begünstigt ist, auch zu erlegen. Treibjagden auf ihn bedingen gewisse günstige Umstände und müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen, mit langen Vorbereitungen und unter Einsatz eines fast unerschwinglichen Aufwandes an den hierzu geeigneten Mitteln unternommen werden. Sie sind für den gewöhnlichen Sterblichen fast unmöglich, und es bleibt nur die allerdings wenig weidmännische Methode des »Aufsitzens« beim »Kill«. Oft wird der Kill auch künstlich provoziert, indem man ein größeres Haustier als Köder aussetzt, um einen in der Nähe aufgespürten oder gesichteten Tiger anzulocken. Dieses Verfahren, das wir in den südlichen Gebirgen mit allen Mitteln der Erfahrung anwandten, hatte uns jedoch nie einen greifbaren Erfolg gebracht. Somit kann man sagen, daß ein günstiges Ergebnis beim Tigerködern mittels des vorbereiteten Lockmittels mehr oder weniger einem glücklichen Zufall zu danken ist. Um so mehr begrüßt man daher die Gelegenheit des Kills, der unter bestimmten Voraussetzungen und besonders geeigneten Momenten meist immer zu einem günstigen Erfolg führt.

Bald haben wir in fast vierstündigem Ritt die etwa 40 km entfernten Berge erreicht. Der Kill befindet sich in der Nähe eines Dschungeldorfes, dessen Bewohner einem primitiven Stamme angehören. Sie leben in Hütten, die aus Schilfgras bestehen und zum Schutze gegen Raubtiere unter den grünen Laubverstecken hoher Bäume verborgen liegen. Die Frauen des Stammes werden vor fremden Augen wie Kleinode versteckt gehalten. Aus welchem Grunde dies geschieht, ist mir nicht bekannt geworden. Doch als ich die erste und letzte der Dschungelschönen zufällig zu Gesicht bekam, habe ich nach dem vorgeführten Modell, das einer wiedererwachten ägyptischen Mumie glich, kein weiteres Bedürfnis verspürt, die übrigen Frauen des Waldes kennenzulernen. Hinter dem Dorfe, das wie ein Vogelnest an dem Abhange eines hohen, mit uralten Bäumen bewachsenen Berges hängt, dehnt sich der Urwald aus. Das Wurzelgewirr tausendjähriger Teak- und Brotfruchtbäume klettert wie ein Knäuel ineinander verschlungener Schlangenleiber an den Hängen empor, und nirgends entdecken wir in den Baumkronen ein freies Plätzchen, das Luft und Sonnenlicht auf den dumpfen Boden des Waldes dringen läßt. Der Weg, den wir durch das Dickicht benutzen, ist ein niedriger Wildwechsel, der oft so verwachsen ist, daß wir uns mit dem Kappmesser Bahn brechen müssen. In einer flachen Talsenkung, in die wir hinabsteigen, liegen zwischen hohen Grasdschungeln verborgen einige Reisfelder der eingeborenen Dörfler. Dort ganz in der Nähe eines Wasserlaufes, der die Felder bewässert, wurde ein weidender Zebuochse, der kurz zuvor noch im Joche des Pfluges stand, von dem Tiger gerissen und in die Nähe des Waldsaumes geschleppt. Das Tier war mit Ausnahme der üblichen Verletzung an der Halsschlagader, durch die der Räuber das Blut getrunken und seine Mordgier befriedigt hatte, unverletzt. Um so mehr konnte man annehmen, daß der Tiger in der Nacht zu seinem Opfer zurückkehrt, und da der Abend nicht mehr fern ist, gehen wir eiligst an den Bau der »Machans«, hochsitzartiger Plattformen, die wir aus Zweigen auf den Stämmen zweier beieinanderliegenden Bäume in der Nähe des getöteten Tieres errichten lassen.

Der Kill bleibt unberührt, und alle Vorbereitungen müssen sich in unauffälliger Lautlosigkeit vollziehen. Dabei haben wir die größte Mühe, die herbeigelaufenen neugierigen Eingeborenen zurückzuhalten. Selbst die Herden der Affen, die sich in großen Scharen über uns in den Baumkronen versammelt haben und infolge dieses außergewöhnlichen Ereignisses ihr geräuschvoll keifendes Gejohle ertönen lassen, scheinen uns das Glück des Erfolges verderben zu wollen. Der Himmel ist mit schweren, drohenden Wolken bedeckt, und bevor noch die Dämmerung hereinbricht, dröhnt der Donner und zucken Blitze eines tropischen Gewitters durch das Tal, während ein Sturzregen seine dichten Fluten vom Himmel schickt. Mitten in dieser Sintflut sitzen wir regungslos, vollkommen durchnäßt, auf unsern beiden Hochsitzen, die sich gegenüberliegen und über welche die Gießbäche des Regens strömen. Doch langsam verebbt das Wetter, und nur noch ein feiner Sprühregen rieselt durch die Dunkelheit des Abends, die sich allmählich zur Finsternis verdichtet. Ringsumher im Dschungel rührt sich kein Blättchen. Allmählich hat der warme feine Regen aufgehört. Nur das monotone Geräusch niederklatschender Wassertropfen begleitet das gedämpfte Zirpen der Zikaden, die unter der schützenden Baumrinde und in trockenen unterirdischen Wurzelhöhlen ihr nächtliches Lied singen. Leise regt sich das verspätete, geheimnisvolle Leben der tropischen Urwaldnacht. Schwärme von Leuchtinsekten surren summend, wie gespenstische Schleier auf- und niederwallend, über der dunstenden, feuchten Erde. Einsame Nachtfalter, die in der unbestimmten Dunkelheit von unheimlicher Größe erscheinen, schwirren mit ihren großen, rotglühenden Augen um mich her. Zu meinen Füßen gackert im Gestrüpp ein Dschungelhahn seine Liebeserklärung, während sich im dichten Unterholz raschelnd unsichtbare Geister bewegen. Drüben über den Feldern zieht ein Rudel Schakale. Sie scheinen das Luder zu wittern, denn langsam nähert sich ihr langgezogenes Geheul, das wimmernd von den Bergen widerhallt.

Tierplastiken im Tempel von Nellore

Interessante figürliche Details des Tempelturmes von Cokanada

Kaum ist es mir möglich, mich der stechenden und blutsaugenden Quälgeister der Nacht zu erwehren. Es ist ein Martyrium, sich fast wehrlos diesem tagscheuen Gelichter auszuliefern. Rauchen ist unmöglich, und jede unvorsichtige Bewegung kann uns den zum Mahl erwarteten Gast vergrämen. Wir kennen die scharfen Sinne und feinen Instinkte des Raubtieres zu genau und wissen auch, daß wir nur bei der Aufbietung unserer gesamten Willenskraft unser Ziel erreichen werden. So vergeht die erste Hälfte der Nacht, und immer noch sitzen wir regungslos auf diesem Marterpfahl der Selbstzerfleischung. Langsam, quälend langsam, schleicht Minute um Minute vorüber. Raufende Schakale und anderes unsichtbares Raubzeug machen sich in der Dunkelheit an dem Luder zu schaffen. Wir sehen und hören fast nichts, denn es ist immer noch stockfinster, und nur das Geräusch der keifenden und balgenden Aasräuber, die an dem Kadaver zerren, dringt zu uns herauf. Nach Mitternacht wird es etwas lichter über uns, doch das Luder liegt in tiefer Finsternis, und nicht einmal die Umrisse können wir von ihm erkennen.

Da – was ist das – drüben, nicht weit von uns, hören wir das Schimpfen einer Affenmeute, und prasselnd stürzt das von den Tieren geschüttelte dürre Astwerk hinab in die Tiefe des Waldes. Immer stärker wird das bellende Gebrüll, und es ist, als ob die Hölle eine Herde teuflischer Kobolde losgelassen hätte. Vielleicht nähert sich der Tiger, der König und Despot des Urwaldes, den das Volk der Affen besonders fürchtet. Oder ist es die große Schlange, die sich mit dem grünen Glühen ihrer Augen auf nächtlichen Raubzügen lautlos durch das Geranke der Baumkronen windet, um die schlafenden Tiere meuchlings zu überfallen? – Überall lauert im Urwald der Tod in tausendfältiger Gestalt, neben dem ewig treibenden und sprossenden Leben elementarer Naturkraft. Ja selbst der Mensch trägt das Verderben und die Vernichtung in das ringende Leben der Wildnis. Lautlos lauernd hockt er mit der todbringenden Waffe im Hinterhalt und trachtet den gehetzten Tieren des Waldes nach dem Leben. Nur tut er es zum Unterschiede von allen übrigen Wesen der Natur mit der vergnüglichen Begierde des Mordens, und selten aus Notwehr oder irgendwelchen andern zwingenden Beweggründen. Ein altindischer Dschungelspruch schon zeiht den Menschen der Mord- und Diebesgelüste und wirft ihn unter die Aasräuber des Waldes.

Dies sind die vier,

Die nie gefüllt seit Urbeginn

Dschakalas Schlund und des Geiers Gier,

Und des Affen Pfot' und des Menschen Sinn.

Endlich, es mochte gegen zwei Uhr morgens sein, war der Tiger da. Lautlos wie ein Schatten hat er sich herangeschlichen, und nur durch das fauchende und schnarrende Röcheln, welches dem Menschen das Blut in den Adern erstarren läßt, verrät er seine Ankunft. Mit einem unwilligen Schnauben vertreibt er das Rudel der Aastiere, die schon seit Stunden bei der Leiche schmausen. In unbestimmten Konturen sehe ich eine nebelhaft verschwommene, dunkle Masse am Boden kauern. Doch das angestrengte Suchen meiner ermüdeten Augen im Dunkel der Nacht und die Erregung, die mich erfaßt, sind so stark, daß es mir vor den Augen zu flimmern beginnt. Ich höre das Zerren und Reißen am Kill. Ein dumpfer Geruch von Blut und dunstenden Gasen, die aus der geöffneten Bauchhöhle des Kadavers strömen, dringt zu mir herauf. Ein Schauder erfaßt mich. Meine Nerven sind zum Zerreißen angespannt, und ich vergesse über dem furchtbaren Ereignis, welches sich unsichtbar, mit unheimlichen Geräuschen zu meinen Füßen abspielt, fast vollkommen den Zweck meines Hierseins. Nichts sehen können, die greifbare Nähe der Bestie zu wissen, mit den Augen nicht erfassen zu können, was die Sinne zum Verzweifeln nahe wähnen, und die Geräusche des Entsetzens zu hören, war die höchste Steigerung dieser schon seit Stunden währenden Nervenanspannung. Mehrere Male packe ich die Büchse an – versuche durch das Glas die Umrisse des Tiers aus der Finsternis zu lösen. Doch ich sehe, daß es zwecklos ist, denn nur nach den Geräuschen ist es mir möglich, die ungefähre Richtung, in der sich das Raubtier befindet, auszumachen. Wie gerne hätte ich meinen Gefährten auf dem gegenüberliegenden Hochsitz davon verständigt und ihm mein Mißgeschick berichtet.

Minutenlang rührt sich fast nichts am Kill. Das Raubtier liegt still und verhofft – oder aber hat es das Luder durch die Witterung, die es bekommen haben mag, verlassen und ist lautlos in den Dschungel gewechselt. Doch nein – wieder höre ich das Reißen, das Glucksen der blutigen Fleischmassen, die der Räuber sich mit seinen riesigen Eckzähnen vom Kadaver zerrt, das Mahlen des furchtbaren Gebisses und das blutgierige Lecken der rauhen Zunge, welche die letzten Reste stinkenden Blutes aus der Höhle des Bauches trinkt. Bald wird der Tiger satt sein oder, durch irgendein Geräusch vergrämt, das Luder verlassen. Ich bin verzweifelt über mein Pech, und blitzschnell schießen mir tausend Gedanken der Überlegung durch mein müdes Gehirn. Meine letzte Hoffnung ist die Morgendämmerung, die wohl nicht mehr fern sein kann. Da plötzlich zerreißt ein greller Blitz, ein donnerähnlicher Knall die hoffnungslose Finsternis und bricht den Bann des furchtbaren Schweigens. Mein nachbarlicher Gefährte drüben auf dem Machan hat das Raubtier entdeckt und ihm die Kugel angetragen. Auch mir schien es, als ob ich im Zucken des Feuerstrahls die Bestie kauern sah. Hundertfacher Widerhall des Büchsenschusses schwingt von den hohen Bergwänden zurück. Ein schnarrendes Schrecken erfolgte auf den Schuß, und alles liegt wieder in tiefer Ruhe. Finsternis schwebt über dem Schauplatz des nächtlichen Dramas, doch der Bann der Ungewißheit ist gelöst, und erregt tauschen wir unsere Meinungen aus. Mein Gefährte, der den Schatten des Waldrandes in seinem Rücken hatte, konnte von seinem Sitze aus die Umrisse des niedergekauerten Tigers, der sich von dem hellen Sande des im Hintergrunde liegenden Wasserlaufes deutlich abhob, erkennen. Er wartete lange und ungeduldig auf den Knall meiner schweren Expreßbüchse, denn es war vorher besprochen, daß ich den ersten Schuß haben sollte. Nachdem ich aber seine Geduld auf eine derartig harte Probe gestellt hatte und er das Entweichen des Tigers befürchtete, trug er ihm die Kugel an, über deren Wirkung er als ausgezeichneter Nachtschütze keinen Augenblick im Zweifel war. Es ist sein achter Tiger. Noch war es nicht sicher, ob das Tier weidwund entkommen oder auf dem Anschuß blieb.

Noch konnten wir in der tiefen Finsternis, die durch den schwer bewölkten Himmel nicht weichen wollte, nicht unterscheiden, was unter uns vorging. Mein Gefährte behauptet zwar, daß von dem Tiger nichts mehr zu sehen sei. Es wäre jedoch unverantwortlich gewesen, den Machan in der Dunkelheit zu verlassen, um unsere Mutmaßungen zu prüfen. In fieberhafter Ungeduld erwarten wir das erste Dämmerlicht des Morgens. Grau, wie ein nebelhafter Schleier, senkt es sich langsam auf die Erde herab. Jetzt erkennen wir deutlich die verschwommenen Umrisse des Kills, doch der Ort ist leer, und von dem Tiger ist nichts zu sehen. Noch nie habe ich mir das Licht des Tages sehnlicher herbeigewünscht, als an diesem Morgen. Leuchtend steigt das erste Frührot über die Kämme der Berge, und noch ehe wir die Hochsitze verlassen haben, hören wir die Stimmen der Dschungelleute, die sich in der Ferne plaudernd und rufend nähern. Der wenige Schweiß, den wir auf dem Anschuß entdecken, will nichts besagen. Doch es ist kein Zweifel, die Bestie ist weidwund entkommen. Wir warten auf das volle Tageslicht und verfolgen vorsichtig mit entsicherter Büchse die Fährte, die in das Dickicht des Dschungels zurückführt. Blasiger Schweiß am Blattwerk und an den Halmen, die über dem Boden wuchern, begleiten die Fährte. Bei der Verfolgung ist größte Vorsicht geboten. Unter großer Mühe, mit dem Dschungelmesser arbeitend, kriechen wir durch Dornen und wildverwachsenes Urgestrüpp, und unsere Fährtensuche in der Unübersichtlichkeit des Dschungels ist mehr wie tollkühn. Über eine schmale Lichtung, die wir vorsichtig in der Deckung des Unterholzes umkreisen, führt unser Weg. Auf der anderen Seite, am Saume des Waldes, bemerken wir in dem zerdrückten Schilf ein von Schweiß gerötetes Bett. Es ist ein Wundlager des Tieres. Am Abhange einer steilen Schlucht geht es hinab. Mit zerschundenen Händen und Gesichtern dringen wir im Jagdeifer durch die Unwegsamkeit der verfilzten Dickung. Auf der Sohle der Schlucht, zwischen niedrigen Farnen und Moosen, entdecken wir endlich das Opfer dieser Nacht. Mit der letzten Kraft suchte sich das Tier an dem gegenüberliegenden, steilen Gestrüpphang emporzuarbeiten, was wir an den verzweifelten Spuren, die seine Tatzen dort hinterließen, beobachten konnten. Mit müdem, gebrochenem Auge, die Züge eines heroischen Todeskampfes um die Lefzen, lag der schwere, gestreifte Körper der Bestie in dem weichen, grünen Bett der Moorhalde, wohin ihn sein Schicksal in den letzten Zügen seines kraftvollen Lebens gebettet hatte. Es war das prächtige, ausgewachsene Exemplar eines männlichen Königstigers, der über neun Fuß Länge maß. Leider hatte mich dieses Mal mein Jagdglück verlassen, und das Los des glücklichen Zufalls war meinem Gefährten zugefallen. Doch die Erinnerung an dieses von erschütternden Eindrücken erfüllte Erlebnis dieser Nacht ist mir unvergeßlich und gehört zu den interessantesten Ereignissen meiner Jagden in den von dämonischem Zauber und überwältigender Schönheit und Romantik umgebenen Urwäldern Indiens.