|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Eines Tages machte ich in Madras die Bekanntschaft eines Deutschen, der schon seit vielen Jahren in einem abgelegenen Distrikt derselben Präsidentschaft ansässig war. Er erzählte mir abenteuerliche Geschichten, die ich kaum für möglich gehalten hätte, wäre mir später nicht die Gelegenheit gegeben worden, mich von der Wirklichkeit zu überzeugen. Mein Landsmann, ein untersetzter breitschultriger Mensch, dessen aufrechtes Wesen in mir viel Freude und ein freundschaftliches Vertrauen erweckte, war schon über zehn Jahre in Indien. Er wußte sich den Verhältnissen dieses Landes rasch und in geradezu bewundernswerter Weise anzupassen. Und bald brachte er es auch zu jener beneidenswerten Unabhängigkeit, mit welcher der Mensch die Schwierigkeiten und Hemmungen zu überwinden imstande ist, die ihm des Lebens Härte und Nüchternheit bereitet.

Sein Name war Miller, und schon dadurch unterschied er sich von dem Gros seiner Landsleute, die diesen Namen auf gut deutsch mit ü zu schreiben pflegen. Zu der Zeit, als ich Miller zum ersten Male sah, war das Hauptereignis seines Lebens und seiner beruflichen Tätigkeit der Schlangenfang, den er zwecks Gewinnung von Häuten betrieb, die er diesen Tieren von dem noch warmen Körper abziehen ließ. Eine große Mode, deren Wiege in der Metropole Frankreichs stand, brachte das Bedürfnis der europäischen Einfuhrmärkte zu der Notwendigkeit eines reichlichen Schlangenhautimports. Die Auswirkung dieser allerdings etwas absurden Nachfrage des Leder- und Häutemarktes betraf Miller, in dessen Wohnbereich ein wahres Dorado der Schlangen war, ganz besonders. Da es nichts gab, was ihm im menschlichen Leben besonders fremd war, begann er die wirtschaftlichen Ausbeutungsmöglichkeiten, welche die Konjunktur rasch verlangte, mit dem ihm angeborenen Geschick eines alten erfahrenen Wirtschaftspioniers.

Miller war eigentlich Ingenieur. Doch längst hatte er die Auffassung starrer beruflicher Betätigung über Bord seiner Gewissensschranken geworfen und befaßte sich eben mit jener Wirtschaftsmaterie, die ihm das Land, die Natur und die Bedürfnisse des Lebens und seiner Menschen suggerierte. So war er der glückliche Besitzer eines Glimmerbergwerks, grub Manganerze, pflanzte Kautschuk und Gummi und betrieb eine umfangreiche Landwirtschaft, in der er sich mit der höheren Aufzucht von Pferden, Rindvieh und Geflügel befaßte. Alle diese Betätigungen waren bei ihm von einem mehr geistvollen und auch idealistischen Wollen getragen, bei dem das rein wirtschaftliche Moment eine mehr sekundäre Bedeutung hatte. Denn Mr. Miller war wohlhabend, glücklich und zufrieden und hätte seine Freiheit und sein vielseitiges Besitztum nicht mit einem Königreich vertauscht.

Im Winter, noch vor Beginn des Monsuns, erhielt ich eine Einladung von Miller, denn er wollte mich mit der mehr sportlich betriebenen Methode seiner derzeitigen periodischen Betätigung, dem Schlangenfang, vertraut machen. Millers Residenz lag in der Nähe einer kleinen Stadt, die in der nördlichen Präsidentschaft Madras gelegen war. Die Umgebung seiner zweiten Heimat war eine einförmige, karstähnliche Landschaft, in einer fast vegetationslosen Steinwüste, die er in der Nähe seiner umfangreichen Besitzungen in einen grünen blühenden Garten verwandelt hatte. In der Umgebung lagen auch seine Glimmerminen, die er im Tagebau ausbeutete. Doch jetzt blieb das Ereignis dieser Tage der Schlangenfang, den Miller mit Hilfe einer großen Anzahl seiner eingeborenen Arbeiter in Szene setzte. Die teilweise von dschungelähnlichem Unterholz überwucherte, felsenreiche Gegend mit ihren tiefen Schluchten bot diesen Tieren geeignete Unterschlupfe, in denen sie von den improvisierten Schlangenjägern aus ihrer trägen Ruhe gestört wurden.

Die tägliche Beute, welche die Männer mit nach Hause brachten, war geradezu erstaunlich und ließ den Schluß zu, daß die Jäger auf ihren Pirschgängen eine gewisse technische Geschicklichkeit, von der ich mich auch bald überzeugen konnte, an den Tag legten. Oft wurden am Tage bis zu fünfzig und mehr dieser Pythonschlangen, unter denen sich riesige Exemplare befanden, erbeutet, und kaum konnte die Verarbeitung der Häute mit dem Ergebnis der Jagden Schritt halten. Die in Säcken eingebrachten Schlangen wurden enthäutet und die schillernden Decken auf großen Holzplattformen aufgespannt und an der Sonne getrocknet. Dieser einfache Prozeß war unter den Strahlen der indischen Sonne in kürzester Zeit beendet und erforderte die denkbar geringsten Betriebsmittel. Später wanderten die Mengen der Häute in die Gerbereien einer nordindischen Stadt oder wurden in rohgetrocknetem Zustand exportiert. Die Jagd auf die Reptilien war einer dieser merkwürdigen Vorgänge, wie man sie nur in einem Lande der Wunder, wie es Indien ist, erleben kann. Anläßlich meines Besuches inszenierte Miller einen »Großfangtag«, an dem die beteiligten Fangkulis ihre Ehre daran setzen sollten, die Fähigkeiten ihres Geschickes in hellstem Lichte leuchten zu lassen.

Ein blendender Morgen liegt über der graugelben, öden Landschaft, in die wir zur Jagd hinausziehen. Etwa dreißig in brauner Nacktheit glänzende Eingeborene, die mit Säcken und Stöcken sowie einem langen gabelartigen Holzinstrument bewaffnet sind, begleiten uns in das Revier, in das wir uns in den sengenden Strahlen der Morgensonne heranpirschen. Es ist ein Gebiet, das in seiner zerklüfteten Beschaffenheit für die Schlupfwinkel der Schlangen von der Natur nicht besser geschaffen werden konnte. Wir wandern über steinige, von spärlichem Unterholz bedeckte Hügel, durch tiefeingeschnittene Schluchten, in denen sich unter Wurzelwerk und Felsgestein dunkle Aushöhlungen befinden. Die Reste einer von der Trockenheit ertöteten, dschungelhaften Gestrüppwildnis erschweren unseren Weg, den wir mühsam durch Dornen und dichtes Unterholz bahnen müssen. In dieser Erstorbenheit der Natur scheint sich kein Leben zu regen. Nur hoch oben im blauen Äther ziehen weißköpfige Geier ihre weiten Kreise und äugen unruhig in die von uns Menschen belebte Ödheit der Landschaft herab.

Endlich scheinen wir in das Jagdgebiet zu kommen, denn langsam und lautlos entwickelt sich die Schar der kühnen Jäger zu einer Art Treiberkette, und nun beginnt dieses Schauspiel des menschlichen Vernichtungswillens, das wir nicht ohne eine gewisse innere Erregung von einer Anhöhe aus verfolgen. Schon deutet uns die hastige Bewegung eines Fängers, der weit drüben durch das niedrige Gestrüpp watet, an, daß das erste kriechende Wild dieses Tages erlegt wurde. Doch dieses Ereignis scheint unbedeutend zu sein, denn in ruhiger Gelassenheit, als ob nichts geschehen wäre, zieht die Schar der Männer, die oft im hohen, dichten Unterholz verschwinden, talabwärts. Da plötzlich sehen wir, wie drei der Leute mit hoch erhobenen Stöcken und blitzartigen Bewegungen ein sich am Boden windendes Etwas verfolgen. In wenigen Sekunden schwingt einer der Verfolger den heftig sich bäumenden Körper einer langen, etwa armdicken Schlange durch die Luft, um das Tier rasch in den hoch erhobenen Sack gleiten zu lassen. Dieses ungewöhnlich erregende Ereignis war das Werk einiger Momente, in denen mir die Bedeutung dieses hastigen Vorganges kaum zum Bewußtsein gelangte. Doch auch in unserer unmittelbaren Nähe scheinen einige der Jäger das versteckte Wild aufgespürt zu haben, denn es beginnt ein regelrechtes Treiben, das in einer von Schlinggewächsen überwucherten grubenartigen Vertiefung endet.

Mohorum-Tänzer

Östliche Gruppe der Sieben Pagoden – Höhlentempel

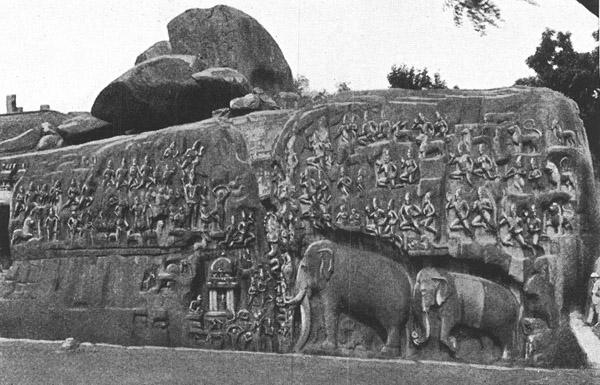

Steinrelief der Sieben Pagoden, »Ardjhunas Busse«

Dort soll im Gestrüpp ein wahres Medusenhaupt in Form eines Schlangennestes verborgen sein, denn die Treiber behaupten, es seien die Leiber von vier großen Schlangen in das schützende Dickicht geflüchtet. Sorgsam wird die Grube von etwa acht Männern umstellt, und nun beginnt das spannende Ereignis einer seltsamen Jagd. Einer der Männer tastet mit einem langen Bambus das dichte Gestrüpp ab, und plötzlich hören wir unter dem Gewirr von Blättern und Zweigen ein wütendes Zischen, das dem Geräusch entweichenden Dampfes gleicht. Rasch begann man mit dem Dschungelmesser das Dickicht zu lichten. Da erhebt sich blitzschnell das züngelnde Haupt einer gewaltigen Python, die zischend auf die Angreifer losfährt. Rasches Zufassen mit einer der Holzgabeln, die das wütende Tier unter dem Kopfe erfaßt, macht die Schlange, die eine Länge von über zwölf Fuß hat, unschädlich. Zur selben Zeit brechen aus dem Gebüsch zwei andere Schlangen hervor, die pfeilschnell über dem Erdboden dahingleiten, um ebenfalls bald von ihrem Schicksal ereilt zu werden. Wir sehen an der Beute, daß es sich hier um zwei jüngere Tiere handelt, die sich unter dem Schutze des Dickichts verborgen hielten.

Oft werden die Eingeborenen von den aufgestörten, im Verdauungsschlaf liegenden Schlangen angenommen und durch den Biß oder den wuchtigen hämmernden Schlag des Kopfes verwundet. Ich wunderte mich deswegen über die Furchtlosigkeit und Kühnheit, mit der die Jäger an ihre gefährliche Arbeit herangehen. Mein Gastgeber erzählte mir von einem aufregenden Fall, in dem einer der Männer, von dem würgenden Leib einer riesigen angreifenden Felsenschlange umschlungen, von seinen Helfern nur mit Mühe von der Umklammerung befreit werden konnte. Am Eingange einer Felsenschlucht werden zwei weitere Schlangen erlegt. In dem aufgetriebenen Magen der einen, deren Leib eine unförmige Gestalt hatte, fanden wir einen nicht allzu lange verschlungenen Wildhasen. Anfänglich erschien es mir als ein Rätsel, wie sich die Tiere in dieser leblosen Einöde ernähren konnten. Doch durch diese Entdeckung sah ich, daß auch hier in der Natur, wie überall, Leben und Vernichtung beieinander wohnen. Auch die späteren Magensektionen, die an den Tieren vorgenommen wurden, förderten tierische Überbleibsel und vielfach Reste von Vogeleiern zutage, die von den Schlangen aus den Nestern der in diesen Gestrüppen wohnenden Vögel geräubert wurden. Unsere Beute an diesem Jagdzuge, von dem wir am Spätnachmittag zurückkehren, zählt achtundzwanzig Pythons, unter denen zwei stattliche Exemplare von über zwölf und vierzehn Fuß Länge waren. Die Fänger erhalten täglich außer ihrem Lohn eine Fangprämie von nicht ganz einer halben Mark, so daß der Eifer, den sie auf der Suche nach den Tieren an den Tag legen, wohl zu begreifen ist.

Anfänglich konnte ich es nicht glauben, daß die Eingeborenen, die sämtlich Hindus waren, sich an diesem Werk des Mordens eines von ihnen abgöttisch und mit heiliger Ehrfurcht verehrten Tieres beteiligten. Doch in der Hauptsache trifft diese religiöse Scheu und das Verbot des Schlangentötens die in Indien so sehr verbreitete Kobra oder Brillenschlange, die wegen ihres tödlichen Bisses zu den gefährlichsten Schlangen Indiens gehört. Zudem waren die Jäger jedoch meist lauter Freiwillige, die für den winkenden Mammon ihre Glaubensgrundsätze gerne etwas vernachlässigten. Zur Erinnerung an dieses denkwürdige Erlebnis erhielt ich von meinem freundlichen Gastgeber eine Anzahl prachtvolle Häute von Felsenschlangen, von denen die eine der Trophäen eine Länge von nahezu zwanzig Fuß besaß. Sie wurde von Miller selbst in der sumpfigen Gegend des in der Nähe befindlichen Krishnaflusses erlegt.

Wie lange diese »Schlangenkonjunktur« anhielt, vermag ich nicht zu sagen. Mag diese Mode, wie alle Modeerscheinungen, die dem schönen Geschlecht der abendländischen Welt eine sensationelle Neuheit bringen, auch von noch so kurzer Dauer gewesen sein. Für Miller war sie eine Art Sport, dessen materielles Erträgnis, wie alle seine von einer großen Begeisterung getragenen Unternehmungen, auch immerhin ein erhebliches Plus seiner geschäftlichen Jahresbilanz bedeutete.

Im Leben des indischen Volkes und seiner Religion spielt die Schlange, unter der besonders die Kobra an erster Stelle steht, eine bedeutende Rolle. Wir finden sie bereits in der alten, veddischen Literatur, in der ihre phantastischen Darstellungen die symbolischen Verkörperungen von Gottheiten des brahmanistischen und buddhistischen Kults bedeuten. In der Hauptsache ist es jedoch wohl das Dämonische des Tieres selbst, sein unheimlich nächtlich-schleichendes Wesen und seine heimtückische Gefährlichkeit, welche die Brillenschlange, die bekanntlich auch im religiösen Leben der alten Ägypter zu finden ist, in die Mystik der religiösen Gedankenwelt Indiens aufgenommen hat. Besonders mit der Furcht und dem Aberglauben, die dem Hindu und vor allem den Urstämmen Indiens angeboren sind, ist die gefährliche Kobra aufs engste verknüpft. Nirgends habe ich jedoch den Kult der Schlange in diesem Maße angetroffen, wie es in den westlichen Küstengegenden von Malabar der Fall ist. Dort werden sogar große Mengen lebendiger Schlangen in Tempeln gehalten und von den herbeieilenden Pilgern und Gläubigen verehrt. Es ist das ein besonders gepflegter Kult, der im südlichen Indien viele Anhänger hat. An einzelnen Orten finden auch heute noch große religiöse Feste zu Ehren der Schlangen statt, in denen dem Schlangengott Shesa, dem König der Schlangen, besonders gehuldigt wird. Die Vernichtung der Schlange ist demnach auch dem gläubigen Hindu durch die Gesetze seiner Religion verboten. Wer eine Schlange tötet, wird von Unglück und Krankheit heimgesucht. Man versucht deswegen, die gefährlichen Tiere von den Behausungen fernzuhalten, indem man ihren Geist beschwört und ihn um Schonung bittet.

Wird ein Mensch von einer Kobra gebissen, so haben nach dem Volksglauben die Götter seine Vernichtung beschlossen. Wohl versucht man es, den Unglücklichen zu retten, doch die Heilmittel, die in Zauberformeln, heiligen Kräutern, Kuhdung usw. bestehen, sind unzulänglich genug, um die gefährliche Wirkung des Giftes abzuschwächen. Die Statistik der durch giftige Schlangen getöteten Menschen weist jährlich ungeheure Zahlen auf. Allein in einem Jahre fielen achtzehntausend Menschen, in einem anderen über einundzwanzigtausend den Bissen von Giftschlangen zum Opfer. Doch diese Zahlen besagen dem Inder nichts und vermögen seine fatalistischen Begriffe religiösen Denkens und Fabulierens nicht zu ändern. Draußen auf dem Lande, wo die Tempel durch Opfersteine aller Art ersetzt werden und der Aberglaube besonders stark ausgeprägt ist, findet man fast überall das Denkmal der Schlange in mehr oder weniger primitiver Form. Es ist wie die übrigen Sinnbilder, durch welche die Dämonen verkörpert werden, mit Blumengewinden und Opfern, die aus Lebensmitteln und Früchten bestehen, geschmückt. Auch an den Orten selbst, wo die Menschen die Tiere vermuten, in Erdlöchern, Höhlen und Gestrüpp, findet man oft die äußeren Zeichen dieser merkwürdigen Verehrung und Anbetung.

In Indien gibt es eine große Anzahl von Schlangenarten, unter denen die Kobra oder Brillenschlange dem Menschen am gefährlichsten ist. Ihr Biß ist, wenn nicht sofort die wirksamsten Gegenmittel angewendet werden, von unbedingt tödlicher Wirkung. Die indische Kobra wird selten über zwei Meter lang. Auf der oberen Halsseite befindet sich ein brillenähnliches Zeichen, nach dem das Tier seinen Namen trägt. Gereizt, erhebt die Kobra den vorderen Teil ihres durch die Erregung geblähten Körpers über den Erdboden und geht mit wiegenden Bewegungen des Kopfes zum Angriff über. Sie ist äußerst behend und leicht reizbar und nimmt den Menschen in diesem Zustand fast immer an. Da sich die Kobra häufiger als alle anderen Schlangen in der Nähe menschlicher Wohnungen aufhält, so fallen ihr die meisten Menschen zum Opfer. Ihre Schlupfwinkel befinden sich in Mauerlöchern, Wurzelhöhlen, unter Gestrüpp und Rankenwerk und in den verlassenen Erdgängen der Ratten und Mäuse. Oft überrascht sie den Menschen in seiner Behausung, in die sie sich durch Ablaufrohre oder Fensteröffnungen schleicht. Ihr Reich ist die Nacht, während sie zur Tageszeit in ihren Verstecken den Schlaf der Verdauung hält.

Der mystische Nimbus, welcher der Kobra anhaftet, erhält für das Volk Indiens einen besonderen Reiz durch die Vorführungen lebendig gefangener Kobras, die von den Schlangenbeschwörern gezeigt werden. Diese bilden eine Gilde für sich und gehören zu dem fahrenden Volke Indiens. Der Hindu, der allem Mystizismus so zugänglich ist, liebt es, dieses Tier, das er fürchtet, verehrt und zugleich als Gottheit anbetet, in harmloser Weise beobachten zu können, um sich an seinem geheimnisvollen, gefährlichen Wesen und seinen »göttlichen Reizen« zu begeistern. Wenn eine Gruppe dieser typischen Schlangenbeschwörer und Gaukler ihre Künste in den Städten und Dörfern zeigt, so ist sie gewöhnlich von einer großen, schaulustigen Volksmenge umgeben. Denn alle wollen die erhabene Gottheit, die in der Gefangenschaft nun eine gewisse Unschädlichkeit besitzt, aus unmittelbarer Nähe beobachten. Diese Schlangenbändiger haben neben einer bewundernswerten Körper- und Fingerfertigkeit ein angeborenes schauspielerisches Talent. Wer jedoch die Geheimnisse und Ursachen ihrer Mystifikationen kennt, dem sind die Reize an jenen Taschenspielerkunststücken längst verblaßt.

In niedrigen kleinen Körbchen beherbergen sie wirre Knäuel von Schlangen, die auf der Erde, vor den Augen der Neugierigen, ausgebreitet werden. Zu den populärsten ihrer Künste gehören zweifellos die Vorführungen dieser heiligen Schlangen, die auf die »Stimme ihres Herrn«, den Tönen einer Sackpfeife, folgend, einen wiegenden Tanz der Erregbarkeit aufführen. Bei diesem interessanten Vorgang bewegt sich der geblähte Hals des Tieres nach dem Rhythmus der Flöte. Als höchste Attraktion lassen sich viele dieser Gaukler zum Erstaunen des Volkes den tödlichen Biß beibringen, dessen Auswirkung für sie von keiner Gefahr begleitet ist. Das Geheimnis dieser Immunität ist unschwer zu erraten. Denn entweder sind die Giftzähne der Tiere ausgebrochen, oder aber die Drüse, in der sich das Gift befindet, ist kurz vor der Vorführung künstlich zur Entleerung gebracht worden.

Weitaus interessanter und spannender ist jedoch der Kampf zwischen Mungos und Kobra, auf den häufig, wie bei den Hahnenkämpfen Hinterindiens, Wetten auf Sieg und Vernichtung abgeschlossen werden. Der Mungos, ein Tier, das dem Marder ähnelt, ist der schlimmste Feind der Kobra. Beide sind sich an Körpergewandtheit und Kraft ziemlich ebenbürtig. Der Mungos ist das einzige Tier unter den kleinen Vierfüßlern Indiens, dem der Biß der Kobra keinen wesentlichen Schaden zufügt, und so ist der Ausgang des Kampfes das Ergebnis einer Kraft- und Gewandtheitsprobe, in der gewöhnlich die wenig behendere Schlange unterliegt.

Mitten in dem belebtesten Viertel von Madras hatte ich eines Abends eine unangenehme Begegnung mit einer Kobra, die in dem Garten meiner Behausung beheimatet war. Längst wußte ich von ihrem Dasein, und eines Nachts sah ich das Tier, welches im hellen Mondlicht auf dem Weg vor einer Hecke zusammengerollt auf Beute lauerte, und verfolgte es bis zu einem niedrigen Gemäuer, in dessen Dunkelheit es sich meinen Augen entzog. Am nächsten Tage untersuchte ich die Stelle, wo ich die Schlange verschwinden sah, und entdeckte ein kleines Schlupfloch, das unter dem Gestein hindurchführte. Ich ließ einen Schlangenbeschwörer rufen, der sich nun allabendlich einfand und mit einer Sackpfeife vor dem Loche ein kleines Flötenkonzert in indischen Dissonanzen veranstaltete; außerdem versuchte er das Tier durch »Mäuseln« zu ködern. Nach einigen Gastrollen, die er so der Schlange gab, war es ihm gelungen, das Tier aus seinem Versteck hervorzulocken und zu erhaschen. Freudestrahlend zeigte er mir die lebendige Beute, eine Kobra, die über 4 Fuß maß.

Im Norden Indiens kam ich auf einer meiner Fahrten durch ein Dorf, in dem man mich an das Lager eines Mannes führte, der von einer Kobra gebissen worden war. Beim Abräumen eines hinter seiner Hütte gelegenen Holzstapels war er nichtsahnend auf die Schlange getreten und erhielt den Biß in die Wade, die dick angeschwollen war. Ein stinkender, jaucheartiger Brei von Kuhdünger bedeckte die Wunde, über die ein alter Greis Zauberformeln sprach, um die Dämonen der Schlange, die in dem Körper des Unglücklichen hausten, zu vertreiben. Schon über zwei Stunden lag der Mann in Krämpfen, doch meine Hilfe kam zu spät, da bereits die durch die Vergiftung des Blutes hervorgerufene Paralyse des Körpers begann und das Opfer bald darauf den Geist aufgab. Doch so wollten es die Götter, und was Shiva, der Lebenserhalter und -vernichter, den Menschen an Unheil, Sorge und Elend auferlegt, das trägt der Gläubige mit jener fatalistischen Geduld, die in ihm den Frieden und Trost seiner Seele weckt.

Neben der Kobra gehört die Krait zu den häufiger vorkommenden Giftschlangen Indiens. Sie lebt jedoch wie auch alle die übrigen Giftzähner, die Kettenschlange, grüne Baumviper und die große Königskobra, in der Wildnis, wo ihre Gefährlichkeit den Menschen weniger Schaden zufügt. Immerhin hat man die Beobachtung gemacht, daß auch unter den Dschungelvölkern und primitiven Rassen, die in der Wildnis leben, der schleichende Dämon des Urwaldes, die Giftschlange, eine große Anzahl Menschenleben fordert. Ihre Zahl schätzt man auf viele Tausende, und es kann eine auch nur annähernd genaue Angabe darüber, infolge der unzulänglichen Statistiken, welche die Regierung aus diesen entlegenen und unkontrollierbaren Gebieten erhält, kaum gemacht werden. Im südlichen Staat Mysore wurden allein bei einer Dschungelrodung fünf eingeborene Waldarbeiter innerhalb weniger Tage von Giftschlangen gebissen. Vier von ihnen starben nach wenigen Stunden, während der fünfte von einem zufällig anwesenden Forstoffizier durch Einflößen großer Mengen Alkohol und Abbinden des verwundeten Körperteils dem Leben erhalten blieb.

Auf die Tötung und Unschädlichmachung von giftigen Schlangen, besonders aber auf die Vernichtung der gefährlichen Kobra, sind von der englischen Regierung Geldprämien ausgesetzt. Manche findigen Hindus, die es mit den Gesetzen ihres Glaubens nicht allzu genau nehmen, befassen sich daher mit dem professionellen Kobrafang. Mit tierhaft feinen Instinkten und weidmännischer Erfahrung obliegen sie ihrem gefährlichen Handwerk und wissen den Tieren mit großem Eifer nachzuspüren. Sie kennen die Wechsel, Unterschlupfe und Lebenseigenschaften der Kobra genau und verstehen es, mit vielerlei Lockmitteln, technischen Künsten und Kniffen die Tiere aus ihren Verstecken zu ködern und mit sicherem Griff zu erbeuten. Im Hinterhalt lauernd, ahmen sie täuschend das schrille Locken der Bisamratte, das Trillern des Reisvogels oder das wütende Fauchen der Manguste nach, bis neugierig der Kopf der Kobra mit den stechenden schwarzen Augen aus dem Versteck hervorkommt und der Schlangenfänger mit blitzschnellem Zupacken das überlistete Tier aus seiner Behausung hervorzieht, öfters habe ich diesem interessanten und spannenden Schauspiel eines solchen Schlangenfanges zugesehen und war über die Kühnheit und Kaltblütigkeit, mit welcher der Mann dieses gefährliche Spiel trieb, erstaunt. Ein Kobrajäger, der in Madras besonders an Abfallhaufen, hohlen Baumwurzeln und altem Gemäuer umherpirschte und die Schlangen dort am hellen Tageslicht aus ihrer Ruhe störte, brachte es in einem einzigen Monat auf die stattliche Rekordziffer von vierundfünfzig Kobras. Nicht selten fand er sogar in sandigen Verstecken ganze Nester mit junger, eben erst ausgekrochener Schlangenbrut.

In den verborgenen Tiefen der indischen Dschungelwildnis leben die großen, bis zu zehn Meter langen Arten der Riesenschlangen, von denen Indien verschiedene Gattungen aufzuweisen hat. Sie halten sich besonders in der Nähe von Wasserläufen und Wildwechseln auf, wo sie selbst oft größeren und starken Tieren des Urwaldes auflauern, durch den wuchtigen Schlag ihres Kopfes das Opfer betäuben und in den Umwindungen ihres muskulösen Körpers erwürgen. Dann liegen sie monatelang in trägem Verdauungsschlaf, in dunkeln Schlupfwinkeln des Urwaldabgrundes. Bei einer Jagdstreife in den Dschungeln des Ganjam stießen unsere Treiber auf eine schlafende Felsenschlange, die wie eine unförmige Masse mit aufgetriebenem Leib unter dem zerklüfteten Wurzelwerk eines mächtigen, gestürzten Urwaldbaumes ruhte. Wir umstellten die Höhle, in der das Tier mit dem aufgedunsenen Körper regungslos lag und nicht zu bewegen war, sein Versteck zu verlassen. Nachdem die Schlange durch zwei Schüsse getötet war, zog man das achtzehn Fuß lange Ungeheuer hervor, und nun fanden wir bei der Öffnung des unglaublich ausgedehnten Magenschlundes einen jungen, einjährigen, etwa fünfzig Pfund schweren Dschungelbock, an dem wir bereits die Spuren der zersetzenden Verdauung feststellen konnten. Sehr häufig räubern die Riesenschlangen auch in dem dichten Rankenwerk der Urwaldbaumkronen. Sie erklimmen, lautlos gleitend, die höchsten Stämme und fallen über die schlafenden Vögel und Affenherden her, die sich selbst auf den luftigsten Wipfeln der Bäume vor ihren Todfeinden nicht mehr sicher fühlen. So wohnen im Urwald der lauernde Tod und das ewig keimende Leben der Natur eng nebeneinander, denn auch die schleichende Schlange gehört zu jenen Gefahren, die mit dem Wesen ihrer Dämonie und den Wirkungen des tödlichen Giftes das Leben der Menschen und des gehetzten Urwaldgetiers in den Bannkreis ihrer Opfer ziehen.