|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

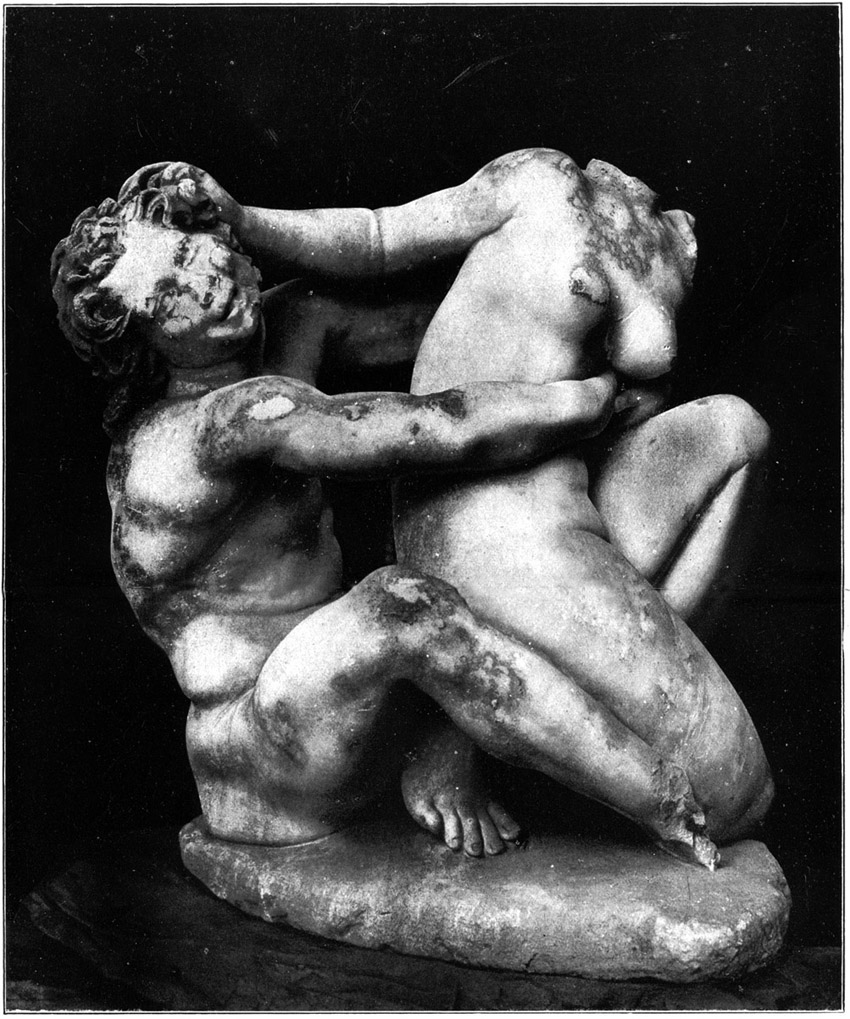

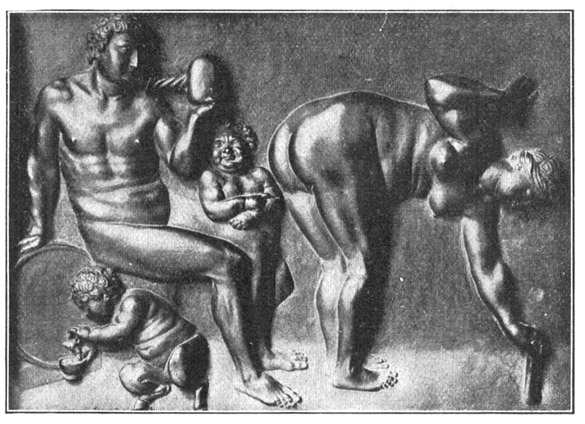

5. Pan und Apollo. Antike Marmorgruppe. Vatikanisches Museum, Rom

Ein Versuch

Die gesamten Wissenschaften haben seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ungeheuersten Fortschritte gemacht. Gerade deshalb aber zeigen sich dem auf das innere Wesen der Dinge und auf das Erkennen des gesetzmäßigen Geschehens gerichteten Blicke des Kulturhistorikers heute vielleicht noch viel mehr ungelöste wissenschaftliche Aufgaben als je. Gerade deshalb. Denn dadurch, daß die Wissenschaft ungeheure Fortschritte gemacht hat, hat sie notgedrungen zu den tiefgehendsten Umwälzungen in der Anschauung der Dinge geführt, und überall, wo man nachprüft, ergibt sich eine nicht zu umgehende Notwendigkeit zur grundstürzenden Revision seither anerkannter und vielfach für richtig gehaltener Erklärungen.

Das gilt vor allem von den historischen Wissenschaften. Jede Art und jeder Teil der Geschichte war bis dahin immer mehr oder weniger Apologetik; sowohl im Positiven wie im Negativen. Man rechnete mit allen sozialen Erscheinungen als mit gegebenen Größen, und vor allem als mit einer im Wesen ewigen und unwandelbaren Ordnung der Dinge, an der es höchstens Schönheitsfehler gibt. Freilich kann man gegenüber dieser Stellung zu den Dingen nicht einmal von Tempi passati sprechen. Wenn man in der Naturwissenschaft auf Grund der Erkenntnis der Gesetze der Entwicklung längst dahin gelangt ist, anzuerkennen, daß in allen lebenden Organismen eine stete Weiterentwicklung zu immer höheren Formen am Werk ist, so hat man in der Gesellschaftswissenschaft ebenso geflissentlich von dieser Logik abgesehen. Und wenn man es auch nicht geradezu wagt, zu leugnen, daß innerhalb der sozialen und politischen Organisationsformen der menschlichen Gesellschaft derselbe Prozeß sich vollzogen hat, so hat man wenigstens die Logik einer weiteren Entwicklung zu wiederum völlig neuen und auch höheren Gesellschaftsformen beharrlich ignoriert. Gewiß geschah dies zum großen Teil aus wissenschaftlicher Unklarheit, aber diese wurde stets auch von einem wohlverstandenen Interesse genährt – jeder herrschende Zustand will im Interesse der Sicherheit seines Bestandes den Gipfel aller Entwicklungsmöglichkeiten darstellen. Wurde damit die Tatsache, daß es auch hier kein »bis hierher und nicht weiter« gibt, natürlich trotzdem nicht aus der Welt geschafft, so hat es doch dazu geführt, daß auf sämtlichen Gebieten, die ins Bereich der historischen Wissenschaften gehören, immer noch die krauseste Unlogik das Zepter schwingt. Alles das gilt in vollem Umfang auch von dem Teil der Historie, von dem wir hier eine Seite untersuchen wollen, von der Kunst und Kunstgeschichtsschreibung.

Die Entschleierung der alles geschichtliche Geschehen endgültig bestimmenden Gesetze ist die große Errungenschaft auf dem Gebiete der historischen Wissenschaften. Es steht heute, und zwar durch die bahnbrechenden Forschungen von Karl Marx, fest, daß es in letzter Linie immer die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen sind, die den gesellschaftlichen Lebensprozeß der einzelnen Völker und Klassen bedingen, und daß infolgedessen einzig die jeweilige ökonomische Grundlage einer Gesellschaft – das sind die Art und Höhe ihrer Produktionsverhältnisse, ihrer Gütererzeugung, ob dies feudalistisch, zünftlerisch, manufakturistisch, großindustriell usw. geschieht – deren politische und geistige Formen bestimmt. Mit anderen Worten: Religion, Philosophie, Rechtsanschauungen, Sittlichkeitsbegriffe, Künste einer Zeit usw. sind nur das ideologische Widerspiel der ökonomischen Basis der betreffenden Zeit und wechseln darum – das ist die entscheidende Logik! – folgerichtig auch mit dieser. Für jene, die sich auf diesen wissenschaftlichen Standpunkt stellen, ist jede Art geschichtlicher Apologetik beiseite geschoben, denn für sie ergibt sich als einzig mögliche Überzeugung, daß ein ungleich tieferer Sinn in der Geschichte steckt, als von allen Apologetikern angenommen wurde und angenommen wird. Diese Überzeugung lautet: Es ist zwar jede historische Epoche im Sinne der Hegelschen Dialektik »vernünftig«, aber eben nur, indem sie niemals mehr ist als eine Station auf dem Wege zum nächsten Ziele. Daraus aber, daß jede Entwicklung zu vielgestaltigeren und damit eben zu höheren Lebenserscheinungen führt, ergibt sich weiter, daß das Höchste niemals in der Gegenwart erreicht ist, noch weniger hinter ihr, sondern stets vor ihr steht.

Den letzten Satz möchten wir besonders unterstreichen, und zwar deshalb, weil er, auf das Gesamtgebiet angewandt, von dem wir hier eine Seite untersuchen wollen, zu einer Reihe wichtiger Konsequenzen führt. Die wichtigste dieser Konsequenzen sei hier gleich vorweggenommen: Wenn wir uns in der geschichtlichen Betrachtung der Kunst auf den prinzipiellen Standpunkt stellen, daß das Höchste stets vor der Menschheit steht, so brauchen wir uns bei aller staunenden Bewunderung gegenüber der grandiosen Schöpferkraft vergangener Heldenzeitalter der Kunst, wie z. B. die Renaissance eines war, niemals mit einem resignierten »das war einmal« zu bescheiden, wir brauchen weiter nicht deprimiert zu folgern: Damals sind Götter über die Erde gewandelt, die für alles die bleibend besten Lösungen geschaffen haben, sondern wir können getrosten Mutes und selbstbewußt sagen: Die Kunst von heute hat uns hundert Erfüllungen gebracht, die in den verschiedensten Richtungen weit über das hinausführen, was die Renaissancekunst erreicht hat, und die Kunst der Zukunft muß wiederum unbedingt das Höhere bedeuten.

6. Opferbecken von drei Priapen getragen. Bronze. In Pompeji gefunden. Original im Museo nazionale, Neapel

Aber nicht nur seitherige Anschauungen und Erklärungsmethoden zu revidieren, lehren uns die umwälzenden Ergebnisse der modernen Wissenschaft, sondern die Entschleierung der dem geschichtlichen Geschehen Gestalt gebenden Faktoren gibt uns noch häufiger die erste Möglichkeit, die inneren Zusammenhänge aller kulturellen Erscheinungen zu enträtseln und dadurch überhaupt erst ihre Grundmauern vor unserer Vorstellung aufzubauen. Das gilt für die Kulturgeschichte in ihrer Gesamtheit wie für alle ihre Einzelgebiete, als da sind: Religionsgeschichte, Sittengeschichte, Rechtsgeschichte usw. Natürlich nicht minder gilt es für die Kunst. Die Grundmauern sind auch in der Kunstgeschichte noch zu errichten. Auch hier sind die inneren Zusammenhänge zwischen der Grundlage jedes einzelnen Zeitalters und seiner spezifischen Kunst, also ihre historische Bedingtheit, erst noch nachzuweisen.

Mancher wird ungläubig den Kopf schütteln und sagen: Was, auch in der Kunstgeschichte, dem bearbeitetsten Gebiete der modernen Literatur, sollten solche Voraussetzungen noch fehlen? Jawohl, auch hier. Man kann dreist den Satz aussprechen: In der Riesenbibliothek, die bis heute über die Kunst zusammengeschrieben worden ist, fehlt sogar noch das Allerwichtigste, nämlich eine systematische Naturgeschichte der Kunst. Die selbstverständliche Folge davon ist, daß wir darum auch noch keine nach modernen wissenschaftlichen Grundsätzen geschriebene Kunstgeschichte haben.

Was wir haben, und zweifellos in Fülle und Überfülle haben, sind durchweg Untersuchungen und Analysen über das »Wie« der Kunst – Bearbeitungen des ästhetischen Problems. Auf diesem Gebiete bewegt sich z. B. auch durchweg das Gute von dem, was die letzten Jahre hervorgebracht haben.

Was wir dagegen nicht haben, ist eine wissenschaftlich haltbare Analyse des »Warum« in der Kunst – Bearbeitungen des kulturgeschichtlichen Problems, das die Kunst darstellt. Wenn wir näher spezialisieren wollen, was wir unter diesem Warum verstehen, so müssen wir sagen: Wissenschaftlich noch kaum untersucht, geschweige denn ausreichend analysiert, sind Fragen wie: Welche Faktoren zeugen und formen die Kunst? Was ruft die Kunst ins Leben, was führte sie zu den gewaltigen Höhen, die sie zuzeiten eingenommen hat, was läßt sie zum reichsten Teppich der Kultur werden, auf dem je nachdem tausend Wunderblumen aufsprießen? Welche Faktoren bedingen andererseits ein bloßes durchschnittliches Vegetieren der Kunst, welche ihren Untergang, das Versiegen ihrer Kraft, ihr Sterben? Wie entsteht ein Stil?

Diese und ähnliche Fragen umfassen jedoch nur die eine Seite des Fehlenden. Dieser einen Seite steht noch eine zweite, und zwar gleich wichtige gegenüber, nämlich die Frage über das Lebensgesetz der Kunst, die Analyse dessen, was sich eigentlich in der Kunst manifestiert. Diese zweite Seite näher spezialisiert lautet: Welches ist der Hauptinhalt der Kunst? Worin besteht ihr Feuer? Was kreist in ihren Adern, was erfüllt und belebt sie? Welches Element ist es im letzten Grunde, das nicht nur am Tage des Entstehens eines Kunstwerkes die Beschauer berauscht, sondern das dieses zu ewigem Leben erhebt und mitunter noch nach Jahrhunderten die Beschauer mit denselben Schauern durchrieselt?

7. Venus Kallipygos. Museo nazionale, Neapel

Man wird zugeben müssen, daß alle diese Fragen nichts weniger als untergeordneter Natur für die Kunstgeschichte sind. Freilich wird man uns auch gleichzeitig einwenden, daß die Beantwortung dieser Fragen anderen Leuten obliegt als den Ästhetikern, nämlich den Historikern und Psychologen. Diesen Einwand werden besonders diejenigen erheben, die zur Kunstbetrachtung ausschließlich als Genießende stehen, für diese – und das ist ja zweifelsohne die große Mehrzahl aller derer, die sich mit der Kunst kritisch beschäftigen – wird das Wie immer die Hauptsache bleiben. Freilich auch für die blanke Oberflächlichkeit wird das Wie das einzig und auch das am meisten Interessierende bleiben, denn auf keinem einzigen anderen Gebiete des geistigen Kulturlebens läßt sich mit einem ähnlich bescheidenen Kapital an positiven Kenntnissen so leicht auskommen wie auf dem der ästhetisierenden Kunstkritik. Jeder kann hier mitreden, und jeder redet hier mit, denn hier genügt als ausreichende Legitimation im Notfall eine einzige Formel: man ist – individuell. Die mißbrauchteste Phrase, die es gibt, denn keiner von den allzuvielen hat je versäumt, auf diese Legitimation zu pochen. Trotz alledem muß aber die Richtigkeit des Einwandes zugegeben werden, daß die Entschleierung der die Kunst im letzten Grunde bestimmenden Gesetze in erster Linie die Aufgabe der Kulturhistoriker ist. Aber wenn man dieses auch zugibt, so bleibt doch noch eines bestehen, nämlich die Indolenz der meisten Ästhetiker gegenüber den Problemen des Warum; die Tatsache, daß nicht wenigstens diese Leute immer und immer wieder auf diese Lücke und auf die Notwendigkeit der Beantwortung dieser Fragen hinweisen. Diese Tatsache beweist, daß man entweder keine Ahnung von dem Fehlen der wichtigsten Grundlage der Kunstgeschichte hat, oder daß man von der grundlegenden Bedeutung, die die wissenschaftliche Beantwortung der oben genannten Fragen für eine richtige und tiefe Erfassung jedes einzelnen ästhetischen Problems hat, eine sehr bescheidene, wenn nicht gar keine Vorstellung besitzt. Wir selbst gehen noch weiter, indem wir behaupten, daß eine ästhetische Analyse überhaupt erst dann zu wirklich stichhaltigen und erschöpfenden Urteilen und Resultaten gelangen kann, wenn sie sich auf Grund der vollen Kenntnis der Naturgeschichte der Kunst aufbaut; erst dann werden sich die tiefsten Geheimnisse der Kunst auftun. Ohne eine solche Naturgeschichte der Kunst, und bis wir eine haben, bleibt das meiste von dem, was über so wichtige Fragen wie z. B. der Einfluß der Kunst eines Landes auf die eines anderen Landes, oder das Nackte in der Kunst und Ähnliches gesagt wird, mehr oder minder hohles Geschwätz. Erst dann, wenn man imstande ist, zu erkennen, auf Grund welcher Faktoren sich Umwälzungen in der Kunst vollziehen, was ihren Zeitpunkt bedingt und was sich dabei vollzieht, vermag man diese Erscheinungen auch ästhetisch richtig zu charakterisieren.

8. Aus einem Bacchuszuge. Nach einem Freskogemälde in der Casa Vettii, Pompeji

Man wird nun fragen: Ja, wo ist denn der Beweis für diese Behauptung, daß ohne eine solche Entschleierung der vorhin genannten Probleme nur Halbheiten herauskommen können? Auf diese Frage könnte man einfach mit dem Hinweis darauf antworten, daß das nun eben einmal die innere Logik aller Dinge ist; daß man auf allen Gebieten immer erst dann zu richtigen Erkenntnissen gelangt, wenn man in ihre Naturgeschichte eingedrungen ist, wenn man ihre historische Bedingtheit kennt, wenn man die Gesetze erfaßt hat, die sie entstehen und vergehen lassen usw. Aber wir wollen uns mit diesem Hinweis nicht begnügen, sondern wir wollen mit einer Gegenfrage antworten, indem wir zugleich dieses »Warum« in der Kunst an zwei willkürlich herausgegriffenen Problemen illustrierend spezialisieren wollen. Erstens: Wie kam es, daß die Renaissance in Deutschland gerade im ausgehenden 15. Jahrhundert so kräftig einsetzte, und wie kam es andererseits, daß sie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fast unvermittelt wieder abbrach? Zweitens: Warum ist der deutsche Norden, abgesehen von den Hansastädten, bis in unsere Gegenwart herein künstlerisch gänzlich unproduktiv geblieben?

Dies sind nur zwei Fragen, man könnte ebenso leicht Hunderte aneinanderreihen, und bei allen würde man ebenso vergeblich nach einer wissenschaftlich befriedigenden Antwort Ausschau halten. Selbstverständlich legen wir den Nachdruck auf das Wort wissenschaftlich, denn aufgedrängt haben sich diese Fragen ja immer schon, und man hat sie im Vorbeigehen auch hie und da beantwortet. Aber eben wie! Man denke als Beispiel gerade an die Antwort, mit der man das Problem des jähen Ausklanges der deutschen Renaissance durchgehend abgetan findet: »um jene Zeit war die schöpferische Kraft in Deutschland erloschen«, – so kann man tatsächlich Hunderte Male lesen. Ebenso charakteristisch ist die Art, wie man sich irgendeinen auffälligen Umschwung in der Grundstimmung der Kunst erklärt. Einer der verdienstvollsten und am meisten gelesenen Kunsthistoriker der Gegenwart – der Name tut hier nichts zur Sache, denn wir polemisieren nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen eine fehlerhafte und ungenügende Art der Geschichtsbetrachtung – leitet z. B. den Umschwung, der sich an der Wende des 16. Jahrhunderts, von Florenz ausgehend, in der Kunst vollzog, die jähe Rückkehr zur Askese von dem tiefwirkenden Eindruck der gewaltigen Bußpredigten Savonarolas her. »Was hat Savonarola aus diesem Geschlecht gemacht!« heißt es. Und dann wird der Umschwung in der Florentiner Kunst jener Jahre geschildert, die heidnische Sinnenfreude, die vor dem Auftreten Savonarolas die Werke dieser Künstler erfüllte, die christlich-zerknirschte, selbstquälerische Asketik, die nach seinem Auftreten darin lebte. »Für den einen [Künstler] ist Savonarola der böse Dämon, für den anderen der heilige Geist. Dem raubt er seine Ideale, jenem verhilft er dazu, sich selbst zu entdecken.«

Solche Erklärungen – und dieser Art sind sie fast alle, denen man in den landläufigen kunstgeschichtlichen Darstellungen begegnet – sind ganz roh empirisch. Sie behandeln die Dinge einfach als gegebene Tatsachen und stellen dann zwischen ihnen auf Grund ihres anscheinenden äußerlichen Zusammenhanges einen Kausalnexus her.

Dem, der das Wesen der Dinge begreifen will, ist mit solchen Erklärungen natürlich nicht gedient, er will mehr wissen. Auf die Antwort: »die schöpferische Kraft war erloschen«, repliziert er sofort mit der anderen Frage: Ja, warum war sie denn gerade in Deutschland um jene Zeit erloschen, und warum in Holland nicht und in Venedig nicht? Und erst in der Beantwortung dieser Frage wird er das ursächliche, das wirklich bestimmende, das immanente Gesetz erblicken. Und dieses immanente Gesetz will er entschleiert haben und nicht bloß eine verbindende Brücke. Dieses Gesetz systematisch zu entschleiern, ist aber das, was man unter einer Naturgeschichte der Kunst zu verstehen hat, und diese allein kann auch, wie schon gesagt, die Antwort auf alle die oben aufgeworfenen und bis jetzt als unbeantwortet bezeichneten Fragen geben. Diese Naturgeschichte aber kann wiederum, weil die Kunst ein integrierender Bestandteil der Geschichtswissenschaft ist, nur dann zu haltbaren Resultaten führen, wenn sie auf Grund der oben (S. 2) genannten Methode konstruiert wird, die überhaupt erst die geschichtliche Wissenschaft begründet hat, und das ist der historische Materialismus.

9. Silen (Die Potenz). Pompejanische Bronze

*

Den Mangel einer systematischen Naturgeschichte der Kunst empfindet man am stärksten, wenn man bei irgendeiner besonderen Seite der Kunst den Dingen auf den Grund gehen will. Darum trat uns auch dieser Mangel auf Schritt und Tritt entgegen, als wir das Problem, das das erotische Element in der Kunst darstellt, nicht nur als Erscheinung schildern, sondern auch in seiner Bedingtheit ergründen wollten. Es ergab sich uns sehr bald, daß man ohne eine solche Naturgeschichte, auf die man als auf etwas Feststehendes verweisen kann, überhaupt zu keinem Resultate kommt, ja daß ohne sie alle Schlüsse in der Luft hängen. Aus diesem Grunde blieb gar nichts anderes übrig, als nachzuholen. Natürlich im engsten Sinne des Wortes; sozusagen in der Form eines provisorischen Notgerüstes. Denn es würde den Rahmen dieser Arbeit – aber auch unserer Kräfte, was wir sehr wohl wissen – weit überschreiten, wollten wir hier die noch fehlende Naturgeschichte der Kunst zu konstruieren versuchen. Was wir aber tun wollen und uns auch anmaßen dürfen, das ist: Bohrversuche zu machen und zu schürfen, und wir wollen zufrieden sein, wenn es uns gelingt, so weit durch den äußeren Schein zum inneren Wesen vorzudringen, daß man das den wechselnden Erscheinungen des künstlerischen Geschehens zugrunde liegende letzte Bewegungsprinzip wenigstens in den Hauptlinien zu erkennen vermag …

Wenn man bei solchen Untersuchungen von jenen Irrwegen fern bleiben will, auf die man sofort abirrt, sobald man auch nur im geringsten zugibt: die Kunst habe ihre Sondergesetze, denn sie hat deren ebensowenig wie die Geschichte der Erfindungen und Entdeckungen, die Geschichte der Philosophie usw. solche hat, so muß man ebenso vorgehen wie bei der Erforschung der die Gesamtgeschichte bestimmenden Gesetze. Das heißt, man muß gewissermaßen in derselben Weise verfahren wie der Physiker bei der Feststellung physikalischer Gesetze. Um grundlegende Gesetze zu gewinnen, abstrahiert der Physiker bei der von ihm zu untersuchenden Erscheinung alle die störenden Einflüsse, die in der Wirklichkeit nie fehlen. Genau so muß der Historiker verfahren. Nur muß bei ihm an Stelle der Präzisionsinstrumente, der Wage, des Mikroskops, des künstlich geschaffenen luftleeren Raumes usw. die Abstraktion treten. Karl Kautsky hat dieses Verfahren einmal folgendermaßen trefflich analysiert und begründet:

10. Pompejanische Bronzelampe mit Liebesszene

Ein jedes naturwissenschaftliche oder gesellschaftliche Gesetz ist ein Versuch, Vorgänge in der Natur oder in der Gesellschaft zu erklären. Aber kaum einer dieser Vorgänge wird durch eine einzige Ursache bedingt. Die verschiedensten und verwickeltsten Ursachen liegen den verschiedenen Vorgängen zugrunde, und diese Vorgänge selbst spielen sich nicht unabhängig voneinander ab, sondern durchkreuzen sich in den verschiedensten Richtungen. Der Erforscher der Zusammenhänge in der Natur oder Gesellschaft hat daher eine doppelte Aufgabe. Er muß erstens die verschiedenen Vorgänge voneinander sondern, sie isolieren; er muß zweitens die Ursachen, welche diesen Vorgängen zugrunde liegen, voneinander sondern, die wesentlichen von den unwesentlichen, die regelmäßigen von den zufälligen. Beide Arten der Forschung sind nur möglich durch die Abstraktion. Durch die Abstraktion gelangt der Forscher zur Erkenntnis eines Gesetzes, das den Erscheinungen, die er erklären will, zugrunde liegt. Ohne dessen Kenntnis können die betreffenden Erscheinungen nicht erklärt werden; aber keineswegs genügt dies eine Gesetz allein, um diese Erscheinungen völlig zu erklären. Eine Ursache kann durch eine andere Ursache geschwächt, ja in ihrer Wirkung völlig aufgehoben werden; es wäre jedoch falsch, aus einem solchen Falle schließen zu wollen, daß die Ursache überhaupt nicht bestehe. Die Gesetze des Falles gelten z. B. nur im luftleeren Raume: hier fallen ein Stück Blei und eine Feder gleich schnell zu Boden. Im mit Luft erfüllten Raum ist das Ergebnis ein anderes, wegen des Widerstandes der Luft. Trotzdem ist das Fallgesetz richtig.

11. Faun und Nymphe. Bronzegruppe aus Pompeji. Museo nazionale, Neapel

Das gleiche gilt ohne Einschränkung sowohl vom künstlerischen Geschehen als Erscheinung als auch vom Entschleiern seiner Gesetze. So wenig sich im gesellschaftlichen Leben ein einziges Gesetz rein durchsetzt, ebensowenig ist es in der Kunst ein einziger Faktor, der diktiert und formt. Im Gegenteil, eine ganze Reihe von Faktoren wirken hier bestimmend und beeinflussend. Das künstlerische Geschehen ist wie jedes andere geistige oder moralische Gebiet, wie Literatur, sittliche Anschauungen, Rechtsbegriffe usw. nur das Schlußergebnis vieler sich gegenseitig beschränkender, einander durchkreuzender oder einander in ihrer Wirkung sich beeinträchtigender Gesetze. Es kann also auch hier niemals ein einziges Gesetz rein zur Geltung kommen. Nichtsdestoweniger ist es aber auch gegenüber dem künstlerischen Geschehen unerläßlich, analytisch nach den reinen, nach den absoluten Gesetzen zu forschen. Denn einzig auf diesem Wege gelangt man dahin, das im letzten Grund entscheidende zu finden, und das nur mitbestimmende und untergeordnete in seiner nur beeinflussenden Bedeutung zu erkennen. Auch bei der Kunst gelten die gleichen geschichtlichen Erfahrungstatsachen wie bei allen anderen Gebieten des Lebens, und deren allerwichtigste ist die, daß das Grundgesetz, die immanente Tendenz sich schließlich, wenn auch noch so modifiziert, immer wieder Geltung verschafft. Auch die leichteste Federflocke fliegt nicht ewig, losgelöst von aller Erdenschwere und allen Gesetzen des Falles zum Trotz, durch das Weltall. And die Kunst ist nichts weniger als eine Federflocke, wenn sie auch häufig nur aus Duft und Schimmer gewoben zu sein scheint.

Um in der Erforschung der im letzten Grunde bestimmenden Gesetze des künstlerischen Geschehens nach der oben akzeptierten Methode zu verfahren, muß man selbstverständlich auch davon absehen, isoliert zu untersuchen; man darf nicht von künstlerischen Einzelindividuen ausgehen, sondern muß immer die Kunst in ihrer Gesamterscheinung während einer bestimmten historischen Epoche ansehen und prüfen; infolgedessen darf nur das Gemeinsame einer bestimmten Phase die Anhaltspunkte liefern.

Oben (S. 2) ist gesagt worden, daß es die jeweiligen ökonomischen Grundlagen einer Gesellschaft sind, die ureigentlich die gesellschaftlichen Lebensformen bedingen, d. h. daß diese Lebensformen sich immer wandeln, entsprechend den Wandlungen, die die ökonomische Grundlage infolge der nie rastenden Entwicklung durchmacht, und daß Religion, Philosophie, sittliche Anschauungen, Rechtsanschauungen einer Zeit usw. nur den ideologischen Überbau über dieser Basis darstellen; sie sind der veränderte geistige Ausdruck veränderter materieller Bedürfnisse. Daraus folgt, daß alle diese und ähnliche Faktoren nicht die Ursachen der innerhalb der menschlichen Gesellschaft vor sich gehenden Umwälzungen sind, sondern eben nur die Wirkungen darstellen. Wenn also in der Religion, in der Philosophie, in den sittlichen Anschauungen, den Rechtsbegriffen usw. Veränderungen zu konstatieren sind, so ist das nur der Beweis dafür, daß in der Basis, im Gesamtkomplex der ökonomischen Struktur wichtige Umwälzungen sich anbahnen oder vorausgegangen sind.

Das gleiche gilt von der Kunst. Und zwar ohne die geringste Einschränkung. Auch sie ist niemals in dem hier in Frage kommenden Sinn Ursache, sondern stets Ausfluß, stets Resultante. Sie ist nur die edelste Form des ideologischen Kristallisierungsprozesses, der besonderen Bedürfnisse einer Zeit. Wenn aber alles künstlerische Geschehen ebenfalls der Ausfluß der allgemeinen ökonomischen Grundlage der Gesellschaft ist, so müssen von dieser Voraussetzung folgerichtig auch die wesentlichen Details abhängen: Entstehen, Blühen, Reichtum, Verkümmern. And ebenso die Formen, in denen sich dieses künstlerische Leben zum Ausdruck ringt und manifestiert. Das heißt: Diese Formen können nicht ein bloßes »auch« sein, sie müssen eine der Hauptsachen sein, denn in der Veränderung, in der Weiterentwicklung der künstlerischen Formen kommt in erster Linie die in den Grundfesten sich ständig vollziehende Umwälzung zum Ausdruck.

12. Priapstatue Aus Marmor Original in Neapel

Um nun durch den äußeren Schein, zu dem die Kunst beherrschenden Bewegungsprinzip vorzudringen, muß man damit anfangen, bis zu den Geburtsstätten des individuellen Kunstschaffens zurückzugehen. Bei diesem Bemühen stößt man als erstes auch schon auf die wichtigste Tatsache, nämlich auf den Umstand, daß es zu einem individuellen Kunstschaffen in der gesamten Geschichte erst beim Vorhandensein einer Städtekultur kommt, daß es erst mit dieser in die Geschichte eintritt und daß seine gesamte Entwicklung mit der Entwicklung der Städtekultur zusammenfällt, daß es mit dieser steigt, mit dieser stagniert und mit dieser fällt. Künstlerische Betätigung als solche entsteht natürlich schon früher, sie setzt ein, sowie die Menschen Muße haben; also freie Kräfte zur Verfügung stehen, die nicht zur Gütererzeugung notwendig sind. Anders ist es mit dem individuellen Kunstschaffen. Das individuelle Kunstschaffen seht logisch einen individuellen Besteller voraus. Das Vorhandensein eines solchen ist aber an das Vorhandensein der Geldwirtschaft geknüpft. Entstehung der Geldwirtschaft und Städtebildung ist aber dasselbe. Zur Städtebildung kommt es überall dann und dort, wo der Produktionsprozeß den naturalwirtschaftlichen Rahmen verläßt, weil er in seiner Entwicklung allmählich zur Arbeitsteilung geführt hat. Arbeitsteilung im Produktionsmechanismus aber führt zu Handel, und Handel bedeutet Geldwirtschaft und erfordert gleichzeitig ein Ansammeln von Menschen an solchen Plätzen, die seinen Zwecken besonders günstig sind – so entsteht die Stadt. Ist man sich darüber klar, so ist es auch unschwer zu begreifen, daß nur in der Stadt das individuelle Kunstschaffen entstehen kann. Außerdem ist ja das individuelle Kunstschaffen auch nichts anderes als die Spezialisierung des Arbeitsprozesses auf dem Gebiete des Künstlerischen.

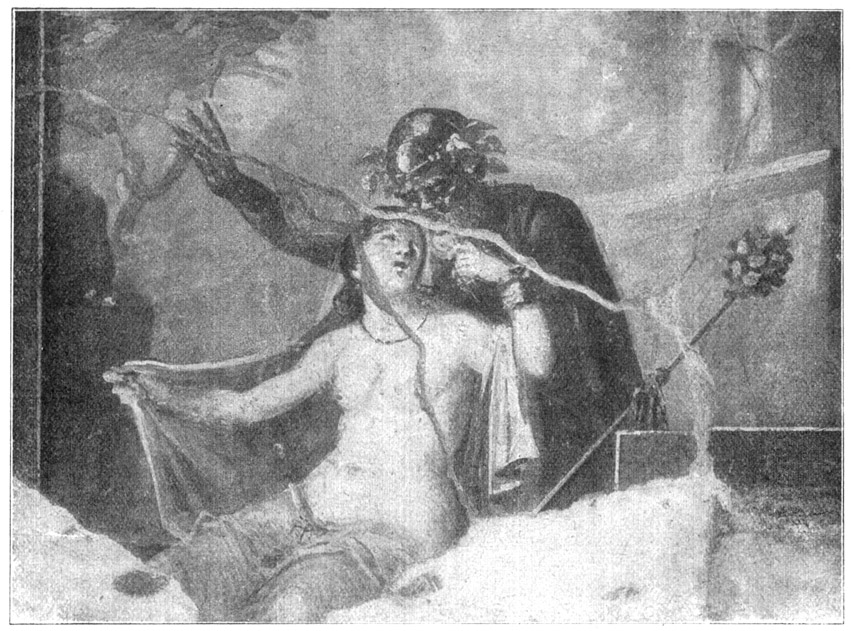

13. Silen und Hermaphrodit. Freskogemälde in der Sasa Vettii, Pompeji

Aber damit ist die Frage doch erst zur Hälfte beantwortet, daß das individuelle Kunstschaffen nur in der Stadt entstehen kann. Es bleibt noch die Frage offen, warum das individuelle Kunstschaffen auch unbedingt in der Stadt entsteht. Mit der Möglichkeit des Entstehens eines individuellen Kunstschaffens allein ist es nämlich noch nicht getan. Diese Möglichkeit ist nur die unerläßliche Voraussetzung. Um zu künstlerischen Ergebnissen zu führen, und gar, um das Kunstschaffen zu starker Entfaltung zu bringen, müssen noch andere Faktoren hinzutreten; nämlich die äußeren Antriebskräfte. Diese Antriebskräfte bilden die Bedürfnisse nach Kunst.

Und auch diese werden mit der Stadt geboren. Aber erst mit der stärkeren Entwicklung der Städte, wenn das neue ökonomische Prinzip, die Geldwirtschaft, das die Stadt verkörpert, bereits zu den ihr eigentümlichen gesellschaftlichen Formationen geführt hat, zu einem größeren Kreise von Geldbesitzenden und damit zur Klassenscheidung. In diesem Stadium und erst in ihm entsteht das Bedürfnis nach Kunst und entwickelt sich das individuelle Kunstschaffen, denn jetzt sind zu den Entstehungsmöglichkeiten auch die Antriebskräfte hinzugekommen. Diese Antriebskräfte bestehen in folgendem: Mit dem leichteren Erwerb und mit dem Wachstum an Besitz in dem Maße, daß er ständig über das hinausgeht, was man zum normalen Lebensunterhalt braucht, entstehen neue Bedürfnisse, und zwar in Form von Wünschen nach einem größeren Maße von Lebensgenüssen; man will sein Dasein verschönern. Diese Wünsche werden zuerst und vielfach roh befriedigt, also z. B. durch übermäßiges Essen und Trinken, oder durch den Genuß seltener und teuerer Speisen und Getränke. Aber auch hier schlägt bei einem gewissen Grade der Entwicklung die Quantität in die Qualität um. Mit der fortschreitenden Entwicklung der Geldwirtschaft wachsen die gesamten Resultate, die Qualität und Schönheit der technischen Erzeugnisse wird vollendeter: der Bau der Häuser, die Kleidung usw., alles wird luxuriöser; und alles dieses wird Mittel gesteigerteren Lebensgenusses. Die letzte und vornehmste Spitze des gesteigerten Verlangens nach Lebensgenuß wird schließlich die Kunst. Zu dieser Spitze führt die Kultur um so häufiger, je ausgeprägter und intensiver die Kapitalsanhäufung in einer Stadt vor sich geht und je umfangreicher der Kreis von Geldbesitzenden ist.

Aber die Kunst als sozusagen indifferentes Mittel gesteigerten Lebensgenießens ist doch nur eine der Antriebskräfte, nur die eine Bedürfnisquelle. Es kommt noch ein zweiter, gleich wichtiger Faktor hinzu: Die Kunst wird in der Stadt noch außerdem den Interessen der Klassenherrschaft dienstbar gemacht, und zwar in der Weise, daß sie zum Klassenunterscheidungsmittel erhoben wird.

Immer, wo es verschiedene Klassen innerhalb einer Gesellschaft gibt und dabei die eine kraft ihrer materiellen Machtmittel über die andere herrscht, ist es ein Bestreben der herrschenden Klasse, sich zu unterscheiden; den Blicken der Mitmenschen die höhere Position, auf der man auf der sozialen Stufenleiter steht, augenfällig zu machen. Natürlich geschieht dies nicht tendenzlos, sondern im wohlverstandenen Interesse der eigenen Klassenherrschaft, um den Einfluß und die Macht, die man besitzt, dadurch, daß man sie zeigt, ständig zu steigern und somit immer mehr zu befestigen. Speziell zu diesem Zweck wurde früher die Klassenscheidung besonders in den äußeren Formen streng durchgeführt. Und als bevorzugtestes Mittel diente in allen Anfängen kapitalbildender Zeit der Luxus. Der Reiche und Mächtige erschien öffentlich stets in besonders kostbaren Kleidern, und ständig von einem Troß Bedienten umgeben, die ebenfalls aufs kostbarste gekleidet waren. Der Reiche gab große und öffentliche Gastmähler, die kraft der Verschwendung, die dabei getrieben wurde, überall von sich reden machten. Außerdem aber hielt man täglich offene Tafel, an der jeder vornehme Fremde, der durch die Stadt kam, sich ohne weiteres selbst zu Gaste laden durfte. Als Wohn- und Herrschaftssitze errichtete man sich stolze Gebäude, Paläste, die protzig aus den dürftigen Wohnstätten der minder Bemittelten emporragten usw. usw. Auf diese Weise sollte der Reichtum und die Macht, über die man gebietet, aller Welt überzeugend vor Augen geführt werden. Alles das ist aber von vornherein eng und dauernd mit der Kunst verknüpft: Der Kunst bedurfte man zum Entwurf schöner Kostüme, der Kunst bedurfte man zum wirkungsvollen Arrangement der Feste, ihrer bedurfte man beim Bau und Schmuck der Läufer, kurz bei allen möglichen Gelegenheiten.

Aber nicht nur dazu rief man die Kunst auf den Plan. Sie war außerdem ein für sich selbst benütztes Mittel, und zwar eines der bevorzugtesten, weil sie zu dem Zwecke, die Klassenscheidung zu markieren, in ganz besonderem Maße geeignet war. Jede herrschende Klasse hat das Bedürfnis, ihre Herrschaft nicht nur als die natürliche Ordnung der Dinge darzustellen, sondern sie überdies zu glorifizieren. Weil aber die Kunst die höchste geistige Ausstrahlung jeder Kultur darstellt, ist sie in allen Zeiten das gegebene und wirkungsvollste Glorifizierungsmittel. Es liegt auch auf der Hand, daß man durch nichts so beredt die Macht und die Größe des Reichtumes verkünden lassen konnte als durch das Sprachrohr der Künste. Alles konnte durch ihre Mittel im strahlendsten Lichte erscheinen: eine Ahnengalerie festigte das autoritative Ansehen – man ist gleichsam von der Vorsehung zur Herrschaft vorausbestimmt; besondere Taten, die von dem einen oder anderen der Vorfahren vollbracht worden waren, konnten im Heldengedicht oder im symbolisierten Gemälde mit der Gloriole höchsten Heldentumes umwoben werden; als Stifter von Kirchengemälden betätigte man sich als Förderer von Allgemeininteressen, wobei man fürsorglich der eigenen Verherrlichung nicht vergaß, indem man sich als Stifter oder sonstwie ebenfalls darauf abbilden ließ. Damit sind natürlich noch lange nicht alle Formen erschöpft, in denen man die Kunst direkt im Interesse der Steigerung der eigenen Machtstellung in seine Dienste stellte, dies sind nur die wichtigsten und nächstliegenden. Wer die Geschichte der Künste kennt, weiß, daß es nicht zu den Seltenheiten gehört, daß als Motiv bei irgendeiner künstlerischen Bestellung der Satz wiederkehrt: es möge alle Sorgfalt darauf verwendet werden, »auf daß unser Ruhm glänze durch alle Zeiten«.

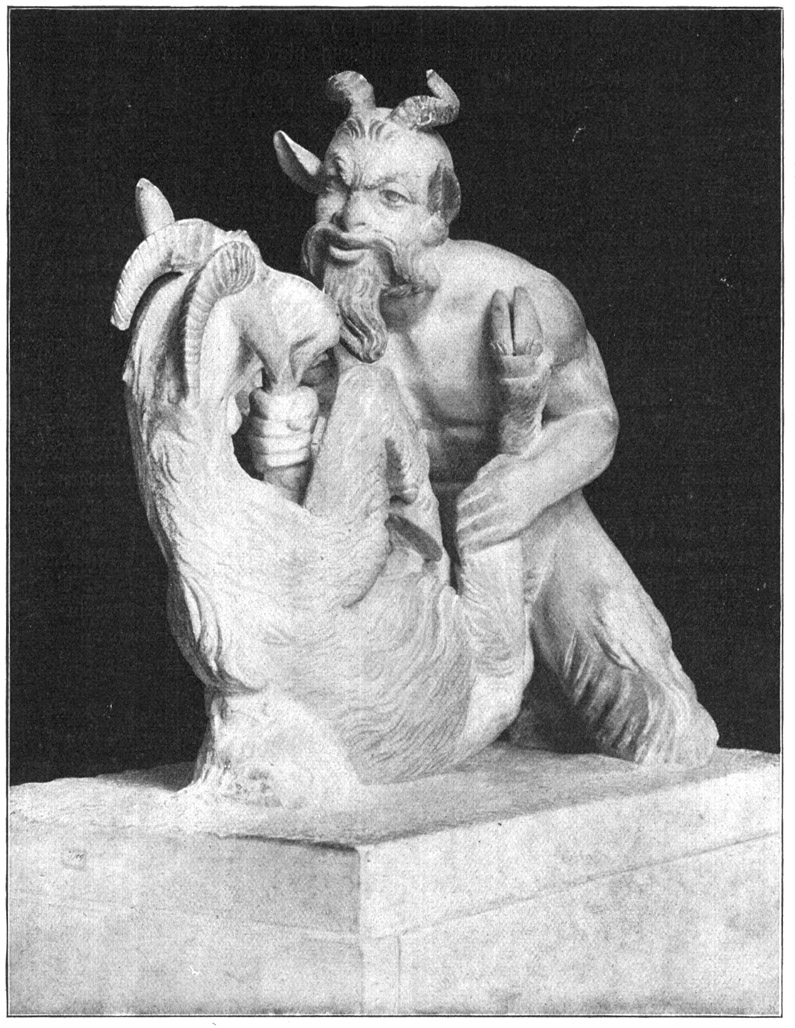

14. Satyr und Ziege. Marmorgruppe aus Herkulanum. Original im Museo nazionale. Neapel

Um dieses Gebaren, dem man in dieser ausgesprochenen Weise nur in den Anfängen der kapitalbildenden Zeit begegnet, und das in unserer Gegenwart ganz wesentlich modifiziert in Erscheinung tritt, ganz zu verstehen, muß man jedoch bis zur letzten Wurzel vordringen; diese besteht in dem Unterschiede zwischen der heutigen Form der Geldwirtschaft und der von damals. Heute ist die Hauptaufgabe, die sich der Kapitalist stellt, die Akkumulation, die Anhäufung von Kapital, um Betriebe zu vergrößern, neue zu errichten, die Konkurrenz zu überflügeln. Darin besteht seine Macht und sein Einfluß. Diese werden nicht im geringsten vermindert, wenn er das einfachste Leben führt, wenn ihn äußerlich nichts vom Minderbemittelten unterscheidet, so wenig wie sie wachsen, wenn er Unsummen vergeudet, verjeut, verbaut, mit Weibern verpraßt –; im Gegenteil, das letztere schwächt heute in den meisten Fällen seinen Einfluß. Ganz anders lagen die Dinge zur Zeit der einfachen Warenproduktion. In jenen Zeiten konnte der Reiche sein Einkommen nicht in Aktien und Staatspapieren anlegen; bestand es in Naturalien, so konnte er es nur zum Konsum verwenden – daher die offene Tafel, daher die Mildtätigkeit der Klöster in Form von Speisung der Firmen –, bestand es aber in Gold, so gab es keine andere Form der Anlage als in der eines Schatzes, bestehend aus Schmuck, Edelsteinen, Bauten, Kunstgegenständen usw. Kunstschätze sammeln war eine der damaligen Formen der Kapitalanhäufung.

Dieser fundamentale Unterschied in der Geldwirtschaft von heute und der von damals ist die im letzten Grund entscheidende Ursache für den ungeheuren Luxus, der früher von den Reichen und Mächtigen getrieben wurde. Da nun aber weiter, wie wir ebenfalls gezeigt haben, gerade die Kunst einer der Hauptbestandteile größerer Luxusbetätigung ist, so haben wir in diesem Unterschiede der Geldwirtschaft von damals und heute zugleich auch den Schlüssel für die reiche Kunstproduktion jener Zeiten. Nur durch diesen Schlüssel erschließt sich uns die Erkenntnis, warum in jenen Jahrhunderten das goldene Zeitalter für die Kunst herrschen konnte und auch herrschen mußte. –

Eine Erscheinung, die derart von der Entwicklung der Gesellschaft abhängig ist, muß von denselben Faktoren auch ihre äußere Form diktiert bekommen. Die innere Notwendigkeit dieser Behauptung läßt sich ebenfalls historisch begründen.

Jeder politische Gesellschaftszustand bedarf nach außen seiner sittlichen Rechtfertigung. Und jedes Zeitalter liefert denn auch diese sittliche Rechtfertigung, indem die herrschende Gewalt ihre Herrschaftsrechte, sowohl juristisch als auch moralisch begründet. Ein Bestandteil der moralischen Begründung ist die ideologische Verklärung des herrschenden Zustandes. Diese ideologische Verklärung ist die Aufgabe der zeitgenössischen Kunst. Die Künste der Vergangenheit erfüllen diese Aufgabe stets auf das prompteste, gleichsam wie einen diktatorischen Befehl. Und das ist selbstverständlich, weil die Kunst damit nur ein Naturgesetz erfüllt. Ebenso selbstverständlich ist freilich auch, daß diese Aufgabe durchaus unbewußt erfüllt wird.

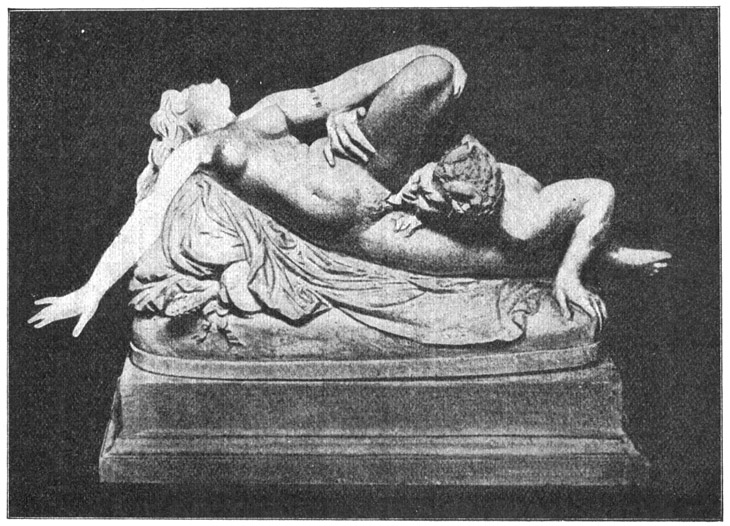

15. Faun und Nymphe. Bronzegruppe. Original ehemals im Vatikanischen Museum, Rom

Bei der Beweisführung, wie die ideologische Verklärung eines herrschenden Zustandes vor sich geht, kommt es nun darauf an, zu zeigen, daß es sich beim künstlerischen Gestalten nicht um etwas von der Erscheinungswelt Unabhängiges und deshalb Willkürliches, sondern eben um die Erfüllung eines Naturgesetzes handelt, daß, wie schon gesagt, die Formen der Kunst den allgemeinen Bedürfnissen und nicht umgekehrt: die Bedürfnisse den Formen der Kunst folgen; daß also auch hier »das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein und nicht das Bewußtsein das gesellschaftliche Sein formt«.

Was wir weiter oben als das Wesen aller Klassenanschauungen bezeichnet haben, daß jede in sich die Spitze der Entwicklung erreicht sieht, gilt in gleicher Weise von jedem einzelnen Zeitalter. Jedes Zeitalter sieht in sich gewissermaßen den Zweck der Menschheit erfüllt, oder zum mindesten sieht jede herrschende Klasse in ihrer Herrschaft die natürliche Ordnung der Dinge. Weil man aber die Dinge dermaßen anschaut, so entwickeln sich unbedingt in der geistigen Gesichtswelt der betreffenden Zeit unwillkürlich jene Eigenschaften zum Ideal, auf denen die Existenz der betreffenden Zeit aufgebaut ist, also jene, die ihr die spezielle Physiognomie geben. Das ist z. B. im mittelalterlichen Feudalstaat der Ritter: die Eigenschaften der persönlichen Kraft und Entschlossenheit; im 16. Jahrhundert der weltbeherrschende Kaufmann: die Eigenschaften weitschauender ruhiger Überlegung; im Zeitalter des persönlichen Regimentes, des Absolutismus: das Majestätische, die Eigenschaften der gottähnlichen Unnahbarkeit usw. usw. Diese Eigenschaften sind in der Tat jeweils die Ideale der betreffenden Zeiten. Indem sie aber gleichzeitig den künstlerischen Typ, den künstlerischen Stil der betreffenden Zeiten überhaupt repräsentieren, und indem sie weiter in der Kunst immer erst im Augenblicke des Wirklichkeitwerdens der betreffenden gesellschaftlichen Formen auftreten und ihr nicht vorangehen – was doch alle Welt weiß –, so gibt es daraus nur eine einzige vernünftige Schlußfolgerung, und diese lautet: Nicht die zufällig im Kopfe des Künstlers entstandene Linie wird zum Stil einer Zeit, sondern: der künstlerische Stil eines Zeitalters ist nichts anderes als ihr formgewordenes Lebensgesetz. Oder in den Worten ausgedrückt, die zu beweisen waren: Es ist die jeweilige ökonomische Grundlage der Gesellschaft ins Künstlerisch-Formale umgesetzt. Das gilt uneingeschränkt freilich nur von jenen Zeiten, in denen es noch keine zum vollen Bewußtsein gewordenen Klassenscheidungen innerhalb der Gesellschaft gibt. Das Lebensgesetz einer Zeit, das in Wahrheit meist nur das Interesse einer einzelnen Klasse, nämlich der herrschenden, stützt, kann nur so lange zum künstlerischen Allgemeinstil einer Zeit werden, und in einer sogenannten Stileinheit resultieren, als die sämtlichen anderen Klassen den gegebenen historischen Zustand für einen in seinem Wesen unverrückbaren halten; die Kritiker dürfen höchstens Schönheitsfehler an ihm finden. Also nur so lange entsteht Stileinheit in der Kunst, als noch keine Klassen in Aktion sind, die bewußt die Dinge im Prinzip ändern wollen. Woher es denn kommt, daß es z. B. im 19. Jahrhundert keine ähnliche Stileinheit in der Kunst mehr gibt wie im Altertum, im Mittelalter, in der Renaissance und im Rokoko. Heute rechnet die größte Klasse, die Arbeiter, mit der bürgerlichen Gesellschaftsordnung und dem Privatkapitalismus, auf dem sie aufgebaut ist, nicht mehr als mit etwas Unabänderlichen, und die Kräfte, die danach drängen, daß die allgemeine historische Situation prinzipiell geändert wird, sind außerdem bewußt am Werke.

16. Mänade vor einer Priapsstatue. Gemme

17. Nymphe und Priap. Gemme

18. Triumphzug des Priap. Gemme

19. Faun und Nymphe. Gemme

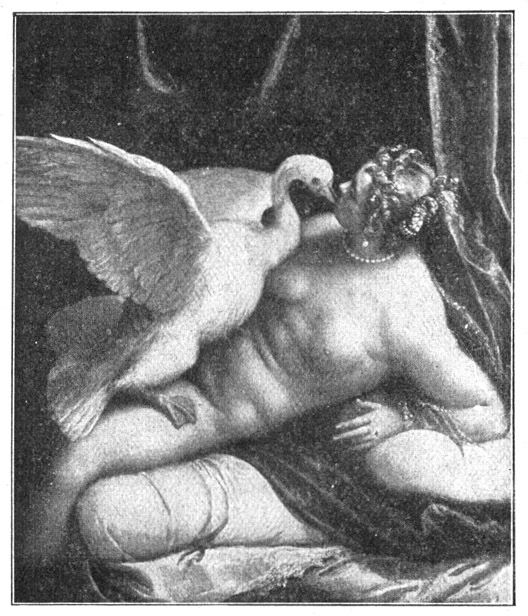

20. Leda und der Schwan. Gemme

Diese Voraussetzung führt zu einer weiteren nicht unwichtigen Konsequenz. Weil jedes Zeitalter in der Herrschaft einer bestimmten Klasse gipfelt – Kirche, ritterliche Gesellschaft, Handwerksmeister, Kaufmann, absolute Monarchie, Kleinbürgertum, Bourgeoisie usw. – und weil eben stets speziell diese herrschende Klasse in dem Kunststile der Zeit ihre Glorifikation erlebt, so ergibt sich daraus, daß es niemals Kunst im allgemeinen geben kann, sondern stets nur Klassenkunst. Der Typ der anderen Klassen gestaltet sich im Zeitbilde stets gemäß der Logik der herrschenden Klassen, die sich einzig auf deren Herrschaftsinteressen aufbaut. Vulgär ausgedrückt: Man schaut die Dinge niemals absolut richtig, sondern eben stets mit den Augen »seiner Zeit« an. Die Augen »seiner Zeit« sind aber stets die Augen der jeweils herrschenden Klasse. Denn jede herrschende Klasse zwingt ihre Ideologie ihrem Zeitalter als die allgemein gültige auf.

Natürlich muß auf Grund derselben Bedingungen der Stil in derselben Weise sich verändern, in der sich die ökonomische Basis der Gesellschaft ändert. Und auch das belegt jede vergleichende historische Kontrolle. Das ist eine ganz außerordentlich wichtige Tatsache, denn aus ihr folgt eben gerade die historische Notwendigkeit, daß jeder neuen Stufe der wirtschaftlichen Entwicklung ganz bestimmte neue Kunstformen entsprechen. Beide Faktoren sind organisch miteinander verwachsen und untrennbar. Darum kann man auch stets von dem einen auf das andere schließen. Also nicht nur von dem ökonomischen Inhalt einer Zeit auf den Stil, sondern auch umgekehrt. Und darum ebenso auch von einer sich vollziehenden Veränderung des Stils auf die Tatsache, daß in der ökonomischen Grundlage der betreffenden Gesellschaft prinzipielle Veränderungen vor sich gehen oder schon bereits vor sich gegangen sind.

21. Schale aus Terrakotta mit erotischen Darstellungen Von der Insel Samos

*

Bis jetzt haben wir aus den ökonomischen Untergründen des gesellschaftlichen Lebensprozesses die folgenden Probleme, die die Naturgeschichte der Kunst stellt, hergeleitet: Die notwendigen Voraussetzungen der Entstehungsmöglichkeit individuellen Kunstschaffens, die Antriebskräfte, die bei vorhandener Entstehungsmöglichkeit zur Kunstproduktion führen, und drittens: die Frage des Stils in der Kunst. Mit anderen Worten, wir haben begründet, was wir oben sagten: Entwickelte Geldwirtschaft ist die Voraussetzung für das Entstehen des individuellen Kunstschaffens, aber nicht nur Voraussetzung ist sie, sie ist auch sein Gesetzgeber und diktiert ihm von nun ab alle seine Formen.

Nun bleibt uns noch ein letztes Problem aus diesen Untergründen zu erklären übrig. Und zwar die historisch-ökonomische Bedingtheit des besonders jähen und gewaltigen künstlerischen Aufstieges zu gewissen Epochen einerseits und des zu anderen Zeiten ebenso periodisch in der Geschichte auftauchenden l'art-pour-l'art-Standpunktes andererseits.

Bei der Untersuchung dieses Problems ist das erste, was einem in die Augen fällt, daß die größten Kunstepochen – man denke hier z. B. nur an die verschiedenen Abschnitte der Renaissance oder an die Geburt der modernen Kunst Frankreichs im 19. Jahrhundert – stets mit den bedeutsamsten Revolutionsepochen der Gesamtgeschichte zusammenfallen. Dieses stete gegenseitige Verbundensein von allgemeiner Revolutionierung der Gesellschaft und hoher Kunstepoche zwingt uns zu der Annahme, daß hier innere Zusammenhänge vorhanden sein müssen. Und das ist denn auch tatsächlich der Fall. Die Untersuchung des Problems, über das Wesen der revolutionären Bewegungen, liefert uns darum auch die Entschleierung des Geheimnisses, das jene gewaltigen Kunstepochen darstellen.

Also müssen wir fragen: Was sind Revolutionen, was geht in ihnen vor, in was besteht ihre Wirkung? In den politischen Kinderstuben der ideologischen Weltbetrachtung macht man sich die Antwort sehr leicht, indem man den Begriff Revolution fast immer im Heugabelsinn übersetzt, man verbindet damit nur die Vorstellung von willkürlich aufgehetzten, sich empörenden, blutgierigen und blutvergießenden Volksmassen. Solche Vorstellungen sind Kinderstubenweisheit. Gewaltsame Eruptionen, Volksaufstände, Straßenkämpfe usw. sind gewiß häufig Bestandteile einer vor sich gehenden Revolution und mitunter auch sehr wichtige Bestandteile, aber eben doch nur Bestandteile, und darum erschöpfen sie niemals das Wesen einer Revolution, so wenig wie der Geburtsakt als solcher die Entstehung und das gesamte Werden eines neuen Lebewesens in sich faßt und erschöpft. Volksaufstände bei einer Revolution sind genau wie der Moment der Geburt nur ein einziger Akt in einem sehr langen Drama. Und weiter: Wie nur unter bestimmten anormalen Voraussetzungen ein Geburtsakt mit schweren Komplikationen verbunden ist, so sind Gewaltsamkeiten bei einer Revolution ebenfalls nur unter bestimmten krankhaften gesellschaftlichen Voraussetzungen ein historisches Fatum. Nicht wenige tiefgehende Revolutionen, die das Antlitz der Menschheit von Grund aus veränderten, haben sich vollzogen, ohne daß auch nur ein einziger Tropfen Blut dabei geflossen wäre.

So einfach ist also dieses Problem nicht. Man muß viel weiter greifen, wenn man den Begriff Revolution richtig fassen will. Revolutionen, oder richtiger: revolutionäre Epochen, umspannen geradezu die bedeutsamsten Abschnitte des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses, nämlich die Herausbildung neuer ökonomischer Mächte, die schließlich zu einer völligen Neubildung der Gesellschaft führen. Revolutionäre Epochen sind jene geschichtlichen Perioden, in denen sich das Gesetz der Entwicklung konzentriert. Das Wesen ist dieses: Der Gang der wirtschaftlichen Fortentwicklung in der Richtung zu immer höheren Formen macht trotz aller Einsichtslosigkeit in diese Tatsache niemals Halt. Er vollzieht sich zwar in einem verschiedenartigen Tempo, bald schneller, bald langsamer, aber er ist gleichwohl stetig und unaufhaltsam. Die Wirkung dieser Fortentwicklung ist, daß sich stets neue Kräfte, und zwar im gleichen Tempo im Schoße der Gesellschaft entwickeln. Diese neuen Kräfte gehen aus neuen Bedürfnissen hervor, die mit dem Reicher- und Vielgestaltigerwerden der Kultur entstehen. Ein solcher Vorgang muß unbedingt auch zu Wirkungen führen, und diese Wirkungen bestehen darin, daß die neuen Kräfte, entsprechend ihrem fortschreitenden Wachstum, die Gesellschaft innerlich umbilden. Indem sie aber dies tun, erfordern sie bei einem bestimmten Grade der Entwicklung für den veränderten Inhalt neue, andere, dem veränderten Zustand entsprechende gesellschaftliche Organisationsformen. Das ist der allgemeine Gang der Menschheitsgeschichte. Zu einer revolutionären Epoche gestaltet sich diese Entwicklung von dem Zeitpunkt an, an dem die freie Entfaltungsmöglichkeit der neuen Kräfte dermaßen zum Lebensbedürfnis der Gesellschaft wird und damit der Kampf um eine neue, diesen neuen Mächten entsprechende gesellschaftliche Organisationsform als wichtigster Punkt auf die Tagesordnung der Zeitgeschichte kommt. Den Ablauf einer revolutionären Epoche stellt jener Zeitpunkt dar, an dem sich die neuen Mächte endgültig durchgesetzt, und adäquate politische und soziale Ausdrucksformen gefunden haben.

Wenn eine sich vollziehende Umwälzung eine fundamentale ist, wenn also eine völlig neue Wirtschaftsordnung an Stelle der seitherigen tritt, so bricht stets ein ganzes Zeitalter der Revolutionen an. Das war z. B. im 15. und 16. Jahrhundert in Italien, Deutschland und Frankreich, im 17. Jahrhundert in England, im 18. Jahrhundert wiederum in Frankreich der Fall.

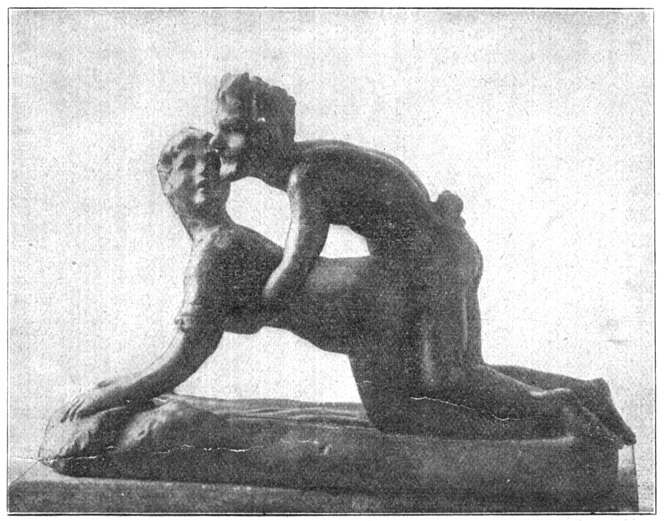

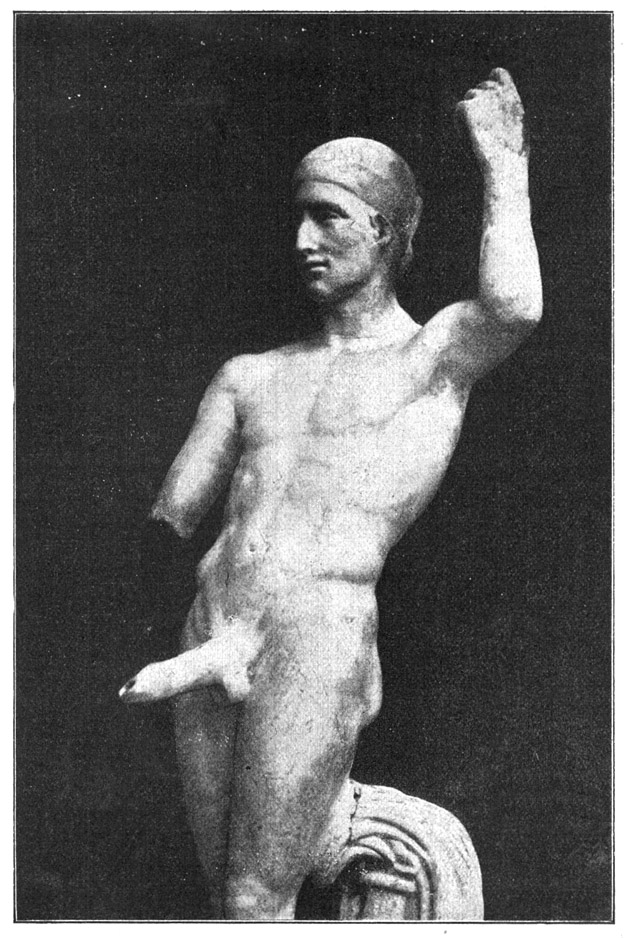

Liebespaar. Antike Marmorgruppe

Natürlich erschöpfen sich derartige Wendepunkte in der Geschichte der Völker niemals bloß in der politischen Sanktionierung des historisch gewordenen neuen Gebildes und der offiziellen Ausschaltung der gleicherweise geschichtlich überlebten und überwundenen Mächte – dieser Vorgang ist ja nur die im Äußerlichen bedingte Form, sondern derartige revolutionäre Epochen sind stets von der tiefgehendsten Bedeutung für alle Formen des gesamten Lebens, und darum sind sie für alle Geistesgebiete die Perioden des Schöpferischen in der Geschichte der Menschheit. Weil hier neue Kräfte ins Dasein treten, konzentriert sich in ihnen sozusagen das gesamte schöpferische Vermögen. Nichts gibt es, was in solchen Zeiten nicht von Kraft strotzte, und nichts, was nicht in Blüte stünde. Indem mit der alten Form die engenden Schranken, die Wälle, durch die das Neue in seiner naturgemäßen Bewegung künstlich gestaut worden war, niedergelegt werden, werden tausend Kräfte plötzlich lebendig und expansieren. Diese Schöpferkraft steigt im selben Maß, in dem die wirtschaftliche Umwälzung tiefer und fundamentaler ist, wenn es sich nicht bloß um eine Korrektur handelt, die am Wesen nichts ändert, sondern um das Aufkommen eines ganz neuen Prinzips. Geht eine solche vollständige Umformung der Gesellschaft vor sich, so erreicht das schöpferische Vermögen seine höchste Expansionskraft. Die Menschheit fühlt sich dann wie neugeboren; ein Siegergefühl, ein Triumphgefühl geht durch die gesamte Menschheit. Hindernisse werden mit einer Leichtigkeit überwunden, von deren Überwindung man vorher nicht einmal zu träumen gewagt hatte. Tausend Arme recken sich und dehnen sich, wo sich vorher kaum eine einzige Hand erhoben hatte, denn bis zu einem gewissen Grade wird dieser neue Zustand allen bewußt. Jeder hat tausend Hoffnungen, und jeder sieht die Erfüllung vor sich. Jeder einzelne ist von dem Drang erfüllt, sich zu betätigen, will sozusagen mitwirken am neuen, am schöneren Aufbau der Gesellschaft. Die Produktivkraft des einzelnen und die der Gesamtheit steigert sich in diesen Zeiten ins Ungeheure; Taten werden vollbracht, für die, solange man die Ursache nicht kennt, jedes Verständnis fehlt. In diesen Zeiten erstehen folgerichtig auch die großen Erfinder und vor allem die großen Utopisten. In den Köpfen der fortgeschrittensten Geister spiegeln sich die Möglichkeiten und Ausblicke, deren Erfüllung erst viel späteren Zeiten vorbehalten ist; die neue Epoche entschleiert ihnen schon ihr Endziel, wohin sie führen muß – die Logik der Tatsachen. Aber auch die großen genialen Erfüller erstehen in diesen Zeiten, denn die Menschheit stellt sich immer nur solche Aufgaben, die sie zu lösen imstande ist. Das folgt aus der wichtigen Tatsache, daß die Aufgabe zur Lösung überhaupt erst dann und dort entspringt, »wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind« (K. Marx).

22. Priapische Brunnenfigur. Aus der Casa Vettii, Pompeji

Diese ungeheure Expansionskraft revolutionärer Epochen, die stets zu den ungeheuersten und darum erstaunlichsten Einzelleistungen führt, ist es aber auch hauptsächlich, was zur ideologischen Geschichtserklärung, zum Irrtum über Ursache und Wirkung verführte. Weil in solchen Epochen stets grandiose Persönlichkeiten – Wissenschaftler, Staatsmänner, Philosophen, Dichter, Künstler – auf der Weltbühne erschienen sind, erblickte man in diesen irrtümlicherweise statt eines Ergebnisses, statt einer Folgeerscheinung die Ursache der tiefgehenden Umwälzung. Auf Grund dieser fehlerhaften Logik mußte man andererseits auch zu der Ansicht kommen, daß nur im zufälligen Fehlen solcher bedeutender Persönlichkeiten die entscheidende Ursache zu suchen sei, warum es da und dort nicht zu ebensolchen großen Umwälzungen gekommen ist. Die Ideologie konstruierte somit eine Launenhaftigkeit der Natur und erhob diese zum Weltgesetz.

23. Phallusopfer. Gemme

Gerade an dieser Stelle dürfte es angebracht sein, das Fehlerhafte in der ideologischen Geschichtsbetrachtung, die die Dinge aus dem Kopfe, statt den Kopf aus den Dingen erklärt, nicht nur zu konstatieren, sondern auch etwas eingehender zu begründen. Denn damit stehen oder fallen nicht nur alle Schlußfolgerungen, die wir aus dem Problem der revolutionären Epochen für unsere Materie ableiten, sondern überhaupt sämtliche Schlußfolgerungen, zu denen wir hier gelangen.

Der Irrtum der ideologischen Geschichtsbetrachtung läßt sich am klarsten an der Geschichte der Entdeckungen und Erfindungen nachweisen. Die ideologisch-landläufige Ansicht geht dahin, daß alle Entdeckungen und Erfindungen rein und zufällig aus dem schöpferischen Gehirne besonders begnadeter Menschen entsprungen sind, und daß darum durch sie allein die gewaltigen technischen und sozialen Umwälzungen hervorgerufen worden sind. Diese Ansicht erweist sich in jeder Richtung als falsch. Die Ansicht, daß Erfindungen und Entdeckungen zufällig und aus dem schöpferischen Gehirn einzelner entspringen, wiederlegt sich schon durch die eine feststehende Tatsache, daß es nicht eine einzige Erfindung gibt, die einer einzelnen Person gehört. Mit spielender Leichtigkeit läßt sich nachweisen, daß bei allen Erfindungen Tausende an ihrer Lösung gearbeitet und mitgewirkt haben. Das gilt, um nur einige anzuführen, von der Erfindung der Buchdruckerkunst ebenso bedingungslos wie von der der Röntgenstrahlen, oder der des lenkbaren Luftschiffes, – bei allen mußten tausend Voraussetzungen dazu kommen und zusammenwirken, um die Lösung des Problems zu ermöglichen. Mit anderen Worten: Jede Erfindung ist nur das Endergebnis der Tätigkeit der Gesamtheit. Ebenso einfach erweist sich das Irrtümliche der Behauptung, daß Entdeckungen und Erfindungen die gesellschaftlichen Umwälzungen hervorrufen. Umgekehrt stimmt es: Gesellschaftliche Umwälzungen bedingen Entdeckungen und rufen Erfindungen hervor oder entwickeln frühere Erfindungen zu epochaler Bedeutung. Das klassische Beispiel ist die Entdeckung Amerikas. Amerika war schon lange vor Kolumbus entdeckt, aber man kümmerte sich gar nicht darum. Und warum nicht? Nun, ganz einfach: man hatte dort nichts zu holen, kein Interesse, kein gesellschaftliches Bedürfnis trieb dahin! Das Interesse für Amerika entstand erst in dem Augenblick, als die Anfänge unserer kapitalistischen Entwicklung das Bedürfnis nach Edelmetallen, nach neuen Märkten und neuen Arbeitskräften hervorrief. Jetzt erst, als es sich darum handelte, den kürzesten Weg nach den sagenhaften Goldländern der Alten zu finden, wurde die Entdeckung Amerikas eine historische Notwendigkeit und die schließliche Lösung dieser Aufgabe durch Kolumbus ein wichtiger Hebel der Umwälzung. Ganz dasselbe gilt auch von allen technischen Erfindungen. Die Webmaschine war z. B. bereits im Anfang des 16., das Dampfschiff bereits am Anfang des 18. Jahrhunderts erfunden worden. Aber wie alle Welt weiß: Zu wichtigen Faktoren innerhalb der gesellschaftlichen Umwälzung wurden beide Erfindungen erst Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, sie wurden erst an dem Zeitpunkt exploitiert, als die gesellschaftliche Entwicklung die Massenfabrikation von Stoffen und sowohl geregelte als auch schnellere Verkehrsmöglichkeiten notwendig machte. Wäre die ideologische Erklärung, daß die Entdeckungen und Erfindungen die Umwälzungen hervorrufen, richtig, dann hätte die technische Revolution des 18. Jahrhunderts bereits im 16. Jahrhundert stattfinden müssen. Da dies aber nicht der Fall gewesen ist, so ist damit das erwiesen, auf was es hier ankommt: daß der menschliche Geist nicht der Urheber, sondern der Vollstrecker der in der Geschichte sich ständig vollziehenden gesellschaftlichen Revolutionen ist.

24. Priapsfest. Aus »Poliphilo«. 15. Jahrhundert

Wenn wir diese verschiedenen Gesichtspunkte auf die künstlerische Manifestation des Menschengeistes anwenden und dabei alles das mit zugrunde legen, was wir oben über das Wesen des individuellen Kunstschaffens gesagt haben, dann haben wir auch die Umstände aufgedeckt, die zu großen Höhepunkten und zu neuen Epochen der Kunst führen können und unter bestimmten Voraussetzungen auch führen müssen. Wir haben weiter aufgedeckt, daß der ganze Inhalt der Kunst in solchen Zeiten revolutionär, d. h. neu sein muß; und nicht nur dieser, sondern auch die Form. Und weil mit der Umgestaltung des gesamten gesellschaftlichen Organismus tausend neue Probleme auftauchen, so sind damit schließlich auch die Erklärungen dafür gegeben, warum in diesen Zeiten schon technische Probleme auftauchen und künstlerische Möglichkeiten im Schauen sich auftun, die erst Jahrhunderte später künstlerisches Tagesprogramm wurden. Von den großen Künstlern solcher Epochen gilt nämlich dasselbe wie von den großen Utopisten: Sie sind Schauer in die Zukunft, denen sich die Logik der Tatsachen, zu denen der Weg schließlich einmal führt, schon an seinem Beginn offenbart. Das Genie verkörpert dadurch die Gesetze der Entwicklung sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Wenn jeder Mensch im embryonalen Zustand in abgekürzter Weise alle Entwicklungsstadien wiederholt, die die gesamte Menschheit in der Kette der Entwicklungen durchzumachen hatte, um zu der Stufe zu gelangen, die sie jetzt einnimmt, so nimmt das Genie, das am Anfang einer neuen Entwicklungsreihe der Menschheit steht, gewissermaßen alle Entwicklungsphasen vorweg, die die Menschheit innerhalb dieser neuen Entwicklungsreihe durchwandern wird. Aus diesem Wesen des Genies erklärt sich auch, daß es in seiner Zeit selten voll gewürdigt wird. Das Genie kann nämlich in seiner Zeit gar nicht voll begriffen werden, denn es ist im Wesen der Sache bedingt, daß nur die fortgeschrittensten Geister das Ziel schon am Aufgang des neuen Tages zu erkennen vermögen. Die Logik der Tatsachen, das wäre hier das Mitgehen aller Zeitgenossen, scheitert nicht an der vielgelästerten Dummheit der Massen, sondern an der noch unentwickelten Wirklichkeit. Diese in der Geschichte ewig wiederkehrende Verständnislosigkeit der Zeitgenossen, die sich in den ebenso sprichwörtlichen Undank der Mitwelt umsetzt, ist gewiß häufig sehr tragisch für jene großen Wegweiser, die am Beginn einer neuen Epoche auftauchen, aber diese Tragik ist aus der Geschichte niemals auszutilgen, weil die erst am Anfang stehende Entwicklung außerdem noch gar kein Bedürfnis für die letzte Logik der Tatsachen hat, die eine Entdeckung, Erfindung oder künstlerische Tat darstellt, und die genialen Köpfen bereits am ersten Tage der neuen Geschichtsperiode zur Erkenntnis kommen kann.

25. Hauptgruppe aus dem Gemälde Trionfo di Venere von Francesco Cossa. Original im Palazzo Schifanoja in Ferrara. 15. Jahrhundert

Schließlich erklärt uns die Entschleierung des Wesens revolutionärer Epochen noch das wichtigste Problem der Kunstgeschichte: daß alle Anstiege zu neuen Höhen der Kunst und alle Gipfel der Kunstentwicklung sich nur an solche geschichtliche Epochen knüpfen können, in denen ein ökonomischer Umwälzungsprozeß innerhalb der Gesellschaft vor sich geht, weil eben nur in diesen Epochen das Schöpferische sich derart konzentriert. Man durchstöbere von diesem Gesichtspunkt aus unsere gesamte europäische Kultur- und Kunstgeschichte, und jeder einzelne und auch jeder beliebige Abschnitt wird im Positiven wie im Negativen diese Tatsache belegen. Daß jedes Blütezeitalter der Kunst außerdem immer nur mit einem Zeitalter des wirtschaftlichen Aufschwunges zusammenfallen kann, hängt mit alledem ebenfalls zusammen.

Erklärt uns das Wesen revolutionärer Epochen das Entstehen neuer Kunstzeitalter und den jähen Aufstieg zu gewaltigen Höhen in der Kunst, so erklärt uns das Verebben der revolutionären Antriebskräfte in der Geschichte und die Tendenzen, die hinfort in der Gesellschaft herrschend werden, einerseits den Niedergang der Kunst, andererseits den l'art-pour-l'art-Standpunkt, dem wir gleichfalls immer wieder begegnen.

Die geschichtliche Entwicklung vollzieht sich nach Ablauf einer revolutionären Epoche ungefähr folgendermaßen: Hat eine revolutionäre Bewegung ihre historische Aufgabe erfüllt, dann ist stets das Bestreben der neuen zur Herrschaft gelangten Klasse – denn in dem Herrschaftsantritt einer neuen Klasse gipfelt ja die jeweilige revolutionäre Tendenz der Zeit, sofern sie siegreich ist – ihre konsolidierte Herrschaft nun auch in ihrem Interesse zu exploitieren; sie will die Früchte ihres Erfolges in die Scheunen bringen, und zwar so umfassend wie nur möglich. Diesem edlen Bemühen winkt aber nur dann ein voller Erfolg, wenn die neue herrschende Klasse gleichzeitig ihr Bestreben darauf richtet, alsbald und gründlich alles das aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, was nicht nur ihre Herrschaft gefährden, sondern was sie überhaupt bei ihrer exploitierenden Tätigkeit irgendwie stören könnte. Störend ist aber vor allem der eigene revolutionäre Inhalt der Forderungen, die man an die Zeit gestellt hat, und zwar deshalb, weil es im Wesen einer jeden revolutionären Forderung bedingt ist, entsprechend der nie rastenden Entwicklung zu immer neuen Konsequenzen zu gelangen. Die Propagierung dieser Tendenz ist aber gleichbedeutend mit ständiger Unruhe. Da man nun in der Unruhe den die erfolgreiche Exploitierung störendsten Faktor erkennt, so ist noch immer das erste gewesen, was nach dem Siege geschah, daß eine siegreiche Klasse den revolutionären Inhalt ihrer Forderungen preisgibt. Manchmal schon an: Tage nach dem Siege. Man verzichtet. »Im Interesse der Ordnung« lautet die übliche Form dafür; so sagte man im 16., im 17., im 18. Jahrhundert usw., und so sagte man in jedem Land, – es geschah aber stets und überall nur im wohlbegriffenen Eigeninteresse, in dem der erfolgreichen Exploitierung der errungenen Macht. Damit kehrt der Pendel des öffentlichen Geistes zur Ruhe zurück, er bewegt sich nicht mehr mit derselben Energie, die ihm vordem eigentümlich gewesen ist, um zu den äußersten Polen zu gelangen, sondern er bewegt sich hinfort nur noch innerhalb der banalen Logik vom Erreichbaren. Gewiß ringen sich im Schoße jeder neuen Gesellschaft sofort wieder neue revolutionäre Mächte los, die prinzipiell über den in der betreffenden Zeit geschaffenen Zustand der Gesellschaft hinaustreiben, aber diese Mächte können noch nicht wirkend werden, weil in der Wirklichkeit die Möglichkeiten der Erfüllung noch nicht entwickelt sind.

Diesen Umschwung können wir bei jeder weltgeschichtlichen Bewegung verfolgen. Ob es sich um eine Klassenbewegung im nationalen Rahmen handelt, oder um eine solche im großen Rahmen weltgeschichtlicher Herrschaftsverschiebungen, wodurch die seitherige Vormachtsstellung eines Landes hinfort von einem anderen übernommen wird. Und dieser Umschwung ist auch innerlich vollauf begründet, er ist tatsächlich »die natürliche Ordnung der Dinge«. Jede Klasse vermag eben nur einen bestimmten Entwicklungsgrad der wirtschaftlichen Entwicklung zu repräsentieren, indem jede Klassenherrschaft nur die politische Formel für einen bestimmt begrenzten Zustand ist. Treiben die revolutionären Tendenzen der ursprünglich aufgestellten programmatischen Forderungen über diesen Zustand hinaus, so würde eine entsprechende Anpassung neue Organisationsformen bedingen und damit ein Sichselbstaufgeben. Niemals in der Geschichte gab sich aber eine Klasse selbst auf, sondern jede suchte sich im Gegenteil in ihrer Herrschaft so lang als möglich zu erhalten. Sowie es darum einer siegreichen Klasse zum Bewußtsein kommt, daß die Dinge über sie selbst hinausführen würden, soferne sie alle Konsequenzen ihres Programms zöge, tritt der oben geschilderte Umschwung bei ihr ein.

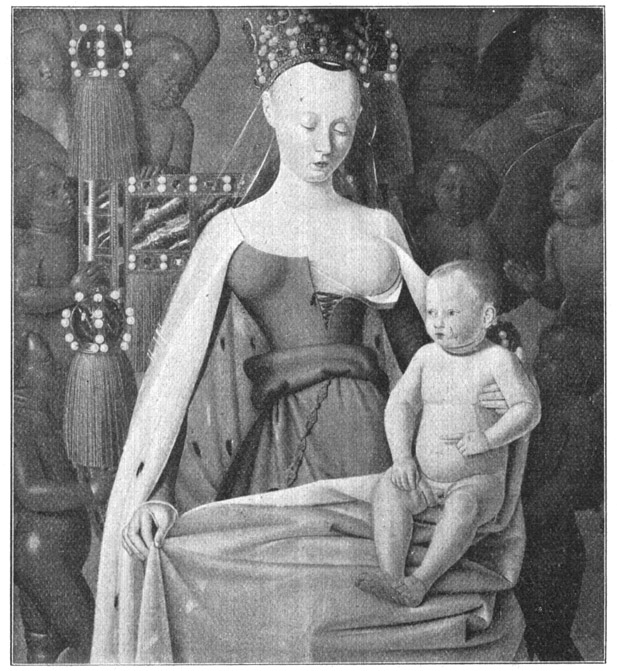

26. Jean Foucquet: Agnes Sorel, die Maitresse Karls VII., als Jungfrau Maria. Original im Museum zu Antwerpen. 15. Jahrhundert

Natürlich vollzieht sich dieser Umschwung nie von heute auf morgen. Aber sowie er zur herrschenden Tendenz geworden ist, muß sich gemäß den früher entwickelten Faktoren auch das Wesen der geistigen Physiognomie der Zeit ändern, – ihre revolutionäre Linie muß ebenso verschwinden. Und sie verschwindet denn auch meistens binnen kurzem.

Im selben Maße wie aus dem Leben das fieberhafte und waghalsige Bemühen, des Lebens höchste Gipfel zu erklimmen – was auch meist mit des Lebens höchsten Gefahren verknüpft ist – ausschaltet, im selben Maße verebbt das Schöpferische. Und naturgemäß auf allen Gebieten des geistigen Lebens. Überall erwacht auch hier die Tendenz des Exploitierens. In der Kunst setzt sich diese Tendenz in die Entwicklung der technischen Probleme der Kunst um, und damit tritt dann auch von selbst die besondere Wertschätzung der Form auf, die sich schließlich zu einem förmlichen Kultus der Form steigert, dem l'art-pour l'art-Standpunkt. Form über alles. Diesem Standpunkte nähert man sich stets in dem gleichen Tempo, in dem eine herrschende Klassenbewegung sich dem Nullpunkt ihrer revolutionären Energie nähert. Ist dieser Nullpunkt erreicht, so ist das l'art pour l'art die ästhetische Kampfparole auf der ganzen Linie, und alles, was ihr widerspricht, wird nicht nur nicht begriffen, sondern auch befehdet. Und auch das ist gemäß des oben entwickelten Gesetzes die natürliche Logik der Dinge: Weil es eben niemals Kunst an sich gibt, die außerhalb der Zeit und ihrer Bedingnisse steht, sondern nur Klassenkunst, darum kann sie auch jetzt nichts anderes als Erfüllerin der neuen Lebensbedürfnisse und Lebenszwecke der Klasse sein, die durch sie ideologisiert wird. Und diese neuen Aufgaben löst sie eben, indem sie das l'art pour l'art auf ihre Fahne schreibt. Man will nicht mehr kämpfen, sondern genießen, und zwar genießen nicht in robuster Weise, wie der Hungrige genießt, sondern in raffiniertester Weise, wie der Satte und Übersättigte, dem die Delikatesse am höchsten steht. Das ist der Ausgang jeder Kultur …

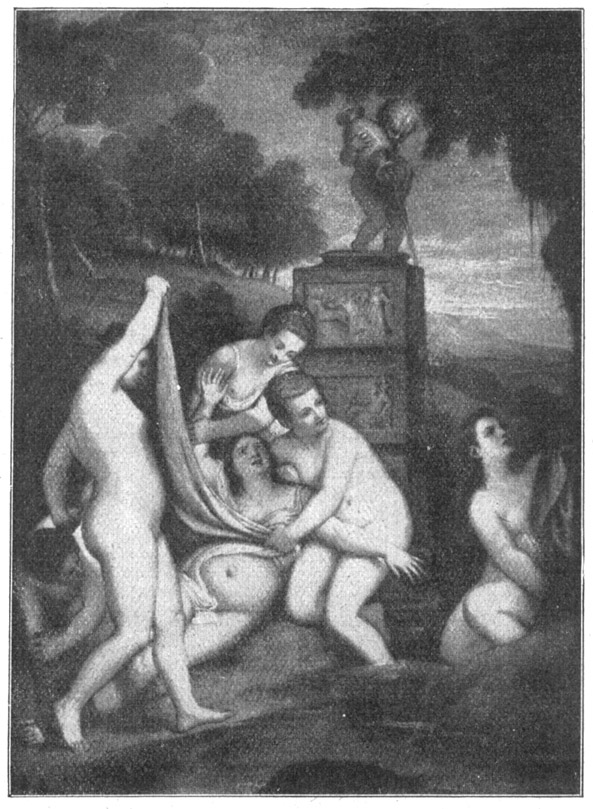

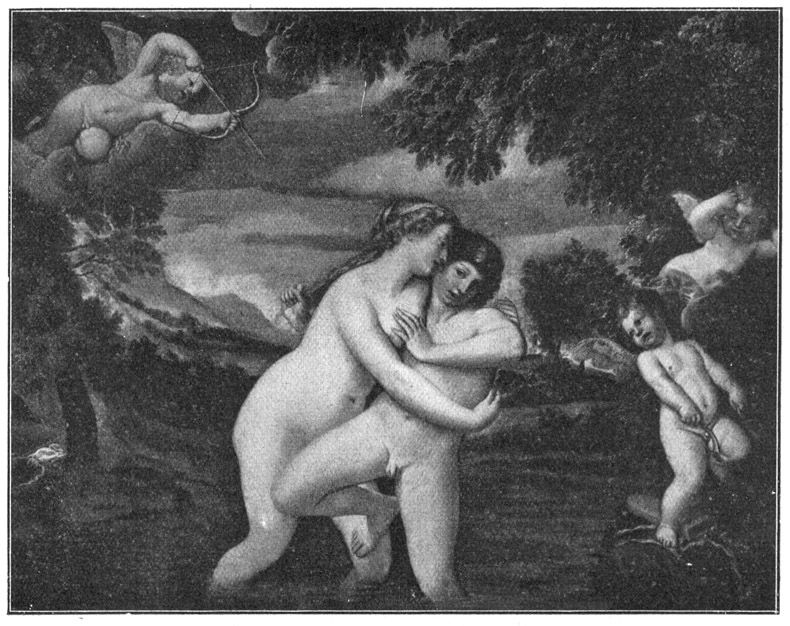

27. Tizian: Kallysto und die Nymphen Galerie Sankt Luca, Rom

Es ist oben gesagt worden, daß es sich an dieser Stelle selbstverständlich nicht darum handeln könne, die noch fehlende Naturgeschichte der Kunst zu schreiben, sondern nur darum, die großen Umrißlinien zu ziehen. Diese Aufgabe hoffen wir erfüllt zu haben. Aber so skizzenhaft unsere Ausführungen sich auch darstellen, so wagen wir doch die Behauptung davon abzuleiten, daß diese Umrisse es sind, die man zu den Grundmauern erweitern muß, und daß diese wiederum einzig und allein eine sichere Basis für die Möglichkeit, das »Warum« in der Kunst zu erschließen, abgeben. Ebenso wagen wir daraus zu folgern, daß an ihnen vorbei zu sehen, nichts anderes bedeutet, als der Lösung aus dem Wege zu gehen, – es führen eben nicht alle Wege nach Rom.

*

Die hier gewonnenen Gesichtspunkte an der Wirklichkeit nachzuprüfen, oder umgekehrt, die Wirklichkeit durch sie zu erklären, muß jetzt unsere Aufgabe sein. Freilich in demselben beschränkten Umfang. Wie es sich im vorstehenden nur um die Entschleierung der groben Umrißlinien handeln konnte, so hier bei der Anwendung auch nur um eine kleine Reihe beweiskräftiger Stichproben.

Wir haben mit der Behauptung angefangen, daß das individuelle Kunstschaffen an eine bestimmte Höhe der Entwicklung der Geldwirtschaft gebunden sei. Die Richtigkeit dieses Satzes läßt sich an der Entwicklung jedes einzelnen Landes nachprüfen.

Um in der Neuzeit zu bleiben, braucht man z. B. nur zu fragen, wo die Entwicklung der Städtekultur am Ausgang des Mittelalters zuerst am intensivsten einsetzte. Die Antwort wird lauten: In Norditalien. Hier entwickelte sich das Städtewesen in Europa zuerst, zu seiner stolzesten Blüte. Hier flossen aber auch alle Faktoren zusammen, die zu einer starken Städtebildung führen müssen. Norditalien war von Norden her jahrhundertelang die Durchgangsroute für den gesamten Fremdenverkehr nach Rom; Norditalien bildete ebenso für die zahlreichen Kreuzzüge die wichtigsten Sammelpunkte. Hier entwickelte sich infolgedessen überaus früh ein reicher Kaufmannsstand. Hier etablierten sich außerdem die Bankiers der Päpste, denn die Päpste hatten in den norditalienischen Städten häufig viel zuverlässigere Bundesgenossen als in Rom selbst, wo die verschiedenen Spekulanten auf die Papstkrone die politische Situation, den status quo, oft bedenklich in Gefahr brachten. Also brachte man seinen Besitz besser auswärts in Sicherheit. Norditalische Bankiers spielten damals sozusagen dieselbe Rolle wie im 19. Jahrhundert die Bank von England. Aus allen diesen Gründen erlebte die Geldwirtschaft in Norditalien zuerst ihre mächtigste Entfaltung. Sowie man nun die zweite Frage stellt: Wo begegnet man am frühesten in Europa den gewaltigen Denkmälern der Kunst, wo strebten zuerst die stolzesten Bauwerke in die Höhe, wo setzte die Frührenaissance zuerst ein? – nun, so wird die Antwort ebenfalls lauten: In Norditalien. Die rasch und mächtig aufblühenden Städte Norditaliens sind durchweg Geburtsorte der Renaissance.

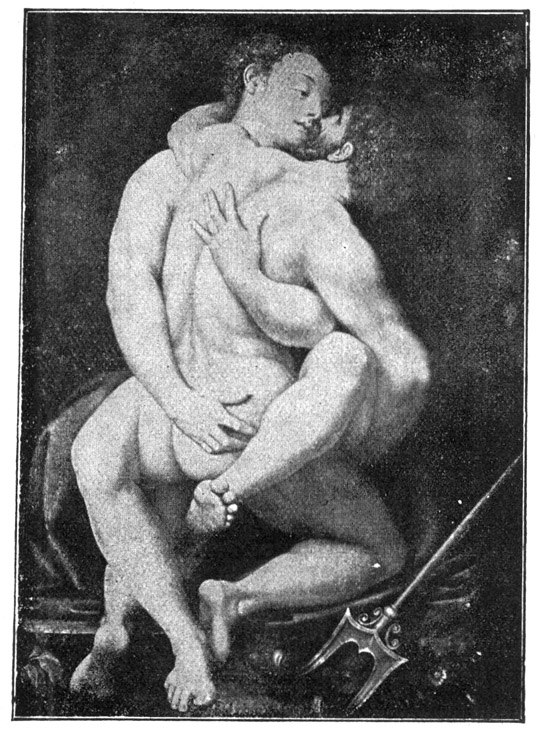

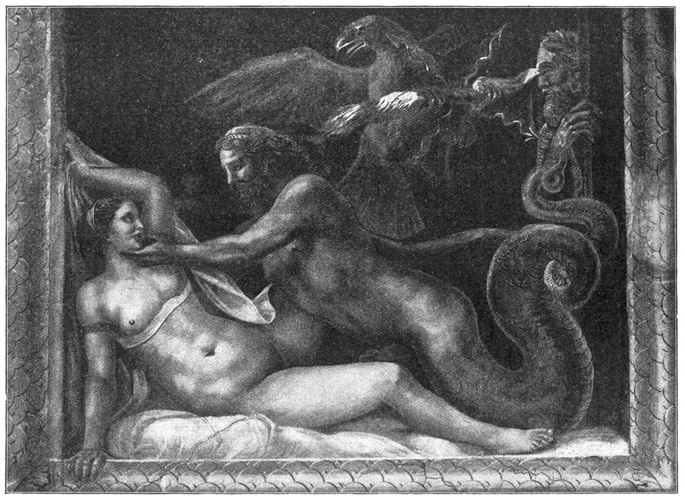

28. Corregio: Jupiter und Io. 16. Jahrhundert. Kaiserliche Gemäldegalerie Wien

Was Italien erweist, erweist jedes andere Land. Ob wir uns nach Spanien, nach Frankreich oder Deutschland wenden, überall knüpft die Entstehung der Kunst an die Entstehung und Entwicklung der Städte an, und sie blühte nur dort, wo das Kapital, der Wesensfaktor der neuen Wirtschaftsordnung seine Hochburgen aufrichtete. Schauen wir nach Deutschland, so sehen wir die Städte Köln, Straßburg, Basel, Nürnberg, Ulm, – die große Handelsroute vom Norden nach dem Süden, die Knotenpunkte des Handels, wo der neue, der weltbeherrschende Stand, der Kaufmann, seine Handelskontore auftat – dort strebten ebenfalls am frühesten die gewaltigen Dome in die Höhe, dort stoßen wir heute auf die ältesten Kunstdenkmäler des neuen Zeitalters. Außer diesen Städten finden wir nur noch an solchen Stellen ähnliche Dokumente, wo ehemals die natürlichen Quellen des Reichtums flossen. Also z. B. in Sachsen. Hier hat der Bergsegen die Kunst gezeitigt. Und was der Bergsegen in Sachsen ins Leben rief, das hat er überall dort gezeitigt, wo ihn fleißige Hände zutage förderten. Der böhmische Bergsegen hat im 14. Jahrhundert die hundert Türme von Prag gebaut und die alte böhmische Kunst ins Dasein gerufen. Dasselbe hat er in Tirol zustande gebracht. Warum gab es einst im 15. und 16. Jahrhundert eine spezifische Tiroler Kunst und heute nicht mehr? Nun, Tirol spielte damals ökonomisch und darum auch politisch eine wesentlich bedeutendere Rolle als heute. Auch hier vereinigten sich verschiedene wichtige Faktoren. Tirol war das nördliche Einfallstor für den Handel mit Italien und die wichtigste Durchgangsstraße nach Rom. Außerdem aber blühte damals der Tiroler Bergbau, der nächst dem böhmischen und sächsischen der damals am höchsten entwickelte in Europa war. Es muß hier daran erinnert werden, daß es in der damaligen Warenproduktion vor allem zwei Industrien waren, die zu Reichtum und somit zu politischer Macht führten, nämlich die Wollenweberei und der Silberbergbau.

Eine weitere Kontrolle für die Tatsache, daß sich die Kunst auf der Städteentwicklung aufbaut und einzig in ihr den Nährboden hat, bildet die Tatsache, daß überall dort, wo man streng abgeschlossen von der Städtekultur blieb, wie z. B. in den weltabgeschiedenen Klöstern, sich auch am längsten der mittelalterliche Stil erhielt. In den weltabgeschiedenen Klöstern herrschte in der Kunst oft noch die ganze mittelalterliche Asketik, während draußen in der Welt, jenseits der Berge, schon alles vom strahlenden Wirklichkeitssinn und der strotzenden Daseinsfreude vergoldet war. Da sich eine scharfe Abgrenzung zwischen Stadt und Kloster bei den unentwickelten Verkehrsverhältnissen des Mittelalters ganz von selbst ergab und ebenso natürlich sich außerordentlich lange erhielt, so haben wir darin auch die einfache, historisch-ökonomische Erklärung, warum es im 14. und 15. Jahrhundert geradezu eine alltägliche Erscheinung war, daß zwei schon durch enorme Entwicklungsweiten voneinander getrennte Kunststile immer noch Seite an Seite auftraten. Das überaus lange Weiterblühen der mittelalterlichen Kunst war auch ökonomisch ganz folgerichtig, es war in den erst primitiven Verkehrsverhältnissen begründet, die eine allgemeine und gleichzeitige Umwälzung unmöglich machten. Bildlich gesprochen kann man sagen: Das neue Wirtschaftsprinzip hieb sich zuerst nur große Verbindungsstraßen durch den Urwald der Naturalwirtschaft hindurch, um jene Orte miteinander zu verknüpfen, wo die natürliche Entwicklung ebenfalls zu dem neuen Prinzip, zur Geldwirtschaft geführt hatte, und nur langsam strahlte seine Wirkung nach den Seiten aus. Die mittelalterliche Kunst, die ihre Wurzeln im feudalen Boden der Gesellschaft hatte, konnte infolgedessen noch üppig blühen und brauchte nicht abzusterben, weil der feudale Boden links und rechts ebenfalls noch in voller Gesundheit weiterexistierte. Wo aber die ökonomischen Bedingungen kraft der geographischen Lage zum Neuen gegeben waren, entwickelte sich dieses, ohne das Alte, Feudale in seinem Bestande zu gefährden, weil dieses gar nicht mit ihm zusammenstieß. Fand dann aber irgendwo ein Zusammenstoß statt, so unterlag das Alte ebenso jäh, und die sanften Übergänge fehlten, weil man bereits etwas Fertiges vorfand, etwas das gar nicht mehr erst entwickelt werden mußte.

29. Raffael: Badende Nymphe von einem Faun belauscht

Auf den etwaigen Einwurf, daß in der Stadt nicht nur die Kapitalmächte als Antriebskräfte der Kunst auftraten, sondern z. B. auch das Kleinbürgertum, die Handwerksmeister, wäre zu erwidern: Gewiß, das Handwerk hat ebenfalls als starke Antriebskraft der Kunst gewirkt, aber wohlgemerkt, es war hier nicht der einzelne, sondern die Zunft, die bei ihm als Auftraggeber auftrat, und darum war es ebenfalls die Kapitalmacht, denn das ist im Wesen doch ganz dasselbe. Organisation bedeutet nichts anderes als die Zusammenfassung der, solange sie isoliert sind, schwachen Einzelkräfte zu einer durch die Konzentration machtvoll und leistungsfähig werdenden Gesamtkraft.

Ein ebenfalls durchschlagender Beweis dafür, daß eine ausgeprägte Städteentwicklung die Mutter des intensivsten individuellen Kunstschaffens ist, ergibt sich auch auf negativem Wege. Wenn die Kunst mit der Städtebildung zusammenhängt, und wenn die Kunstentwicklung immer analog des vorhandenen mobilen Kapitals ist, sich also um so mächtiger entfaltet, je umfangreicher dieses ist, so muß eine andere Folge die sein, daß überall dort, wo die Städteentwicklung am spätesten einsetzte und die Geldwirtschaft am primitivsten geblieben ist, der Städter also mehr Ackerbürger als Kaufmann war, immer auch am spätesten von einer selbständigen Kunstentwicklung die Rede sein kann. Und auch dieses ist die allgemeine Signatur der betreffenden Länder. Es läßt sich geradezu spielend nachweisen, daß man dem individuellen Kunstschaffen niemals in Ländern mit reiner Naturalwirtschaft begegnet. Ja nicht einmal in Ländern mit vorwiegend agrarischem Charakter begegnete man ihm. Man kann direkt sagen: Je mehr und je länger der agrarische Charakter in einem Lande vorherrschte, in um so bescheidenerem Maß entwickelte sich die Kunst. Beispiele: Rußland, Ungarn, Norwegen, Norddeutschland: Agrarländer – kunstlose Länder. Die triste Kunstlosigkeit des deutschen Nordens vermögen so viele Leute gar nicht zu fassen. Nun, das eben Gesagte ist seine Erklärung. Im Norden Deutschlands herrschte am längsten die Naturalwirtschaft und kam es am spätesten zu einer intensiven Geldwirtschaft. Das ist die einzige, aber auch die ausreichende Erklärung, daß diese Gebietsteile Deutschlands – von den Hansastädten selbstverständlich abgesehen – niemals eine maßgebende Rolle in der allgemeinen Kunstentwicklung spielten, daß man dort herzlich wenig von einer Kunst merkte, daß dort überhaupt erst im 18. Jahrhundert kärgliche Kunsttriebe sich entwickelten, und daß diese Triebe überdies bis ins 19. Jahrhundert hinein spärlich und kümmerlich geblieben sind.

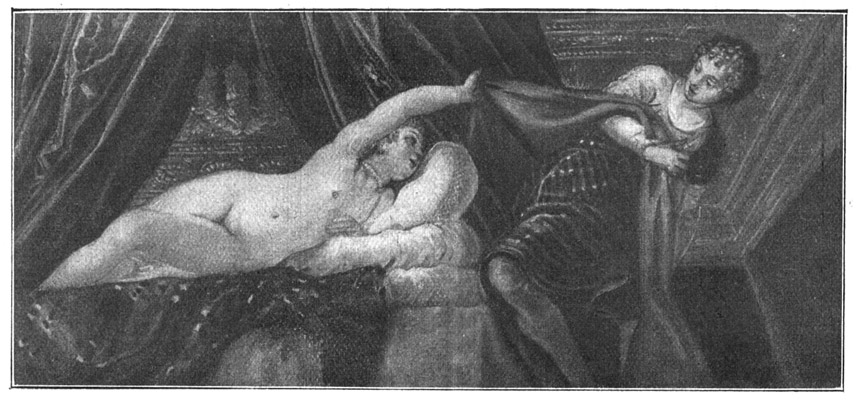

30. Barend van Orley: Neptun und Nymphe. 16. Jahrhundert. Original in Privatbesitz

Ebenfalls in der negativen Richtung erhält man den schlüssigsten Beweis für die Richtigkeit unserer zweiten Behauptung: Daß zu der Entstehungsmöglichkeit des individuellen Kunstschaffens auch die Antriebskräfte in der Form der Bedürfnisse hinzukommen müssen. Sind Klassenscheidungen und der in deren Gefolge auftretende Luxus eine wichtige Antriebskraft für das Blühen und Gedeihen der Kunst, so ist eine selbstverständliche Folge, daß die Kunst überall dort verschwinden und versagen muß, wo die Tendenz vorherrscht, die Klassenscheidung aufzuheben und den Luxus auszumerzen. Wenn wir in der Geschichte in dieser Richtung Ausschau halten, so zeigt sich denn auch, daß sich diese Logik überall dort bestätigt, wo wir auf solche Bewegungen stoßen. Um dieses zu belegen, kann es sich selbstverständlich nur um solche Bewegungen handeln, die eine größere Herrschaft erlangt haben und über eine längere Zeitdauer große Gebietsteile und zahlreiche Massen ihren Gedankengängen unterjocht haben. Solche Bewegungen sind die Wiedertäufer- und die Hussitenbewegung gewesen.

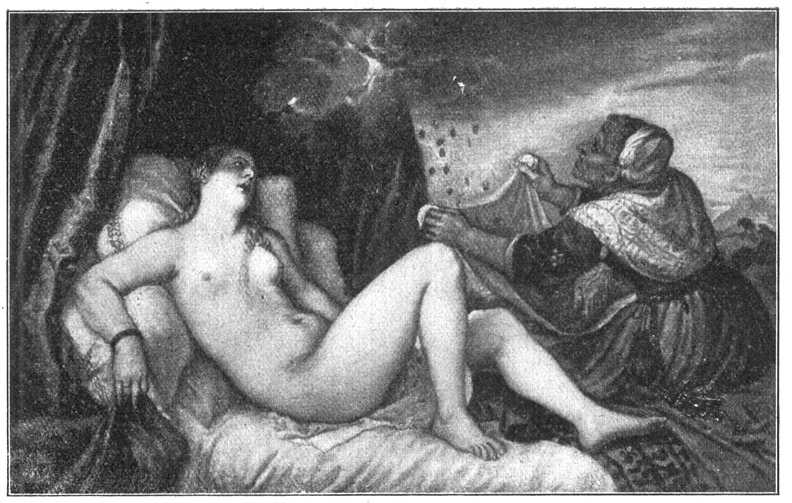

31. Tintoretto: Joseph und die Potiphar. Original im Prado, Madrid

Die Haupttendenzen dieser beiden Bewegungen bestanden in der praktischen Betätigung des christlichen Kommunismus. Dieser forderte: Die Lebenshaltung aller soll zugunsten aller eingeschränkt werden, keiner soll mehr haben als der andere, auf daß keiner Not leide. Bei diesem Programm mußte nichts so sehr verpönt werden wie der Luxus. Und in einer Zeit der noch unentwickelten Warenproduktion – aber auch nur in dieser! – war eine Verpönung des Luxus auch absolut folgerichtig, weil hier Luxus eben nur auf Kosten der Gesamtheit möglich war. Notwendigerweise mußte die Verpönung zuerst und am ausgesprochensten die teuerste Form des Luxus, die Kunst, treffen. Das historisch nachweisbare Ergebnis dieser Tendenzen ist denn auch, daß keinerlei künstlerische Taten von der Existenz dieser Bewegungen und von ihrer teilweise ziemlich langen Herrschaft zeugen. Diese Bewegungen, sofern uns Bilder von ihrem Dasein heute noch Kunde geben, leben bildlich nur in den satirischen Anklagen weiter, die sie wider ihre Gegner geschleudert haben, oder höchstens in Bildern, die von ihren Gegnern ausgegangen sind. Was in diesem Punkte die Hussiten- und Wiedertäuferbewegungen erweisen, bestätigen alle derartigen Bewegungen; in allen ohne jede Ausnahme war die Kunst tot. Mitunter schlug man sie sogar tot, und zwar in Form der bekannten Bilderstürmerei. Und auch das ist logisch. Aber in einem anderen Sinne wie man gemeinhin annimmt. Oberflächliche Beurteiler dieser Erscheinung sind immer auf den grotesken Unsinn verfallen, daß sich darin ein Sieg der Unkultur über die Kultur erwiesen habe. Nichts ist sinnloser als das. Die Vernichtung der Kunst war diesen Bewegungen niemals der eigentliche Kampfzweck, sondern nur eine Kampfparole. Die Kunst wurde derart radikal bekämpft, weil sie eben als Hauptattribut des Luxusbedürfnisses die auffälligste Begleiterscheinung der von den Reichen vertretenen Tendenz der Klassenscheidung war, und weil sie obendrein im direkten Gegensatze zu den eigenen Bedürfnissen stand.