|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

154. Phallische Spottmünze auf den Bischof Giovio Original aus Gold

Es ist immer das erhabenste Schauspiel in der Geschichte der Menschheit, wenn der Menschengeist unerträglich gewordene Fesseln in Trümmer schlägt und von neuem sein gewaltiges »Werde!« spricht. Aus allem, was in solchen Zeiten geschieht und entsteht, klingt es wie tausendfacher Siegerruf: Vorwärts! Aufwärts! Wie unermüdliches Lerchengeschmetter steigen diese Losungsworte überall in die Luft. So war's, als im 15. und 16. Jahrhundert die neue mit tausend Armen sich bahnbrechende Wirtschaftsordnung den mittelalterlichen Feudalismus in Trümmer schlug und dieser Kampf sich im Humanismus wissenschaftlich, in der Renaissance künstlerisch formulierte. Jeder Beleg, den der erste Abschnitt dieses Buches nach dieser Richtung enthält, ist sicher für sich allein ein vollgültiger Beweis für die grandiose Erhabenheit dieses seit dem Ausgange der Antike mit keiner anderen Epoche zu vergleichenden künstlerischen Schauspieles (Bild 24-51).

Was man aus diesen Dokumenten ablesen darf, besteht freilich nicht darin, daß der frische Hauch, der in dieser Zeit über das ganze zivilisierte Europa strich, die trübselige Erde reingefegt, die Laster getilgt, das Antlitz der zivilisierten Menschheit wenigstens für diese Zeit tugendhaft gemacht, die Menschen zu Halbgöttern erhoben hätte. Diese Dokumente beweisen, was immer und immer zu wiederholen ist, nur das eine untrüglich: welch ungeheure Schöpferkraft eine fundamentale ökonomische Umwälzung auszulösen imstande ist. Wenn man aber in die Untergründe dieser Zeit hinabsteigt – und man braucht gar nicht allzu tief zu steigen, denn alles drängte kühn und rücksichtslos nach der Oberfläche –, so muß man feststellen: nichts weniger als makellose Schönheit, geschweige rosigen Duft auf ungetrübtem Goldgrunde bietet das Zeitbild. Im Gegenteil, alles starrte und triefte gerade in dieser Zeit von Verbrechen, der letzte und tiefste Schmutz wurde bei diesem gewaltigen Umwälzungsprozeß vom Grund aufgewühlt, so daß man mit Leichtigkeit das abstoßendste Gemälde entwerfen könnte. Aber auch diese Erscheinung ist historisch genau so bedingt wie die künstlerische Höhe dieses Zeitalters. Wo der wirtschaftliche Boden ins Wanken kommt, alles gärt, neues sich vorbereitet, gibt es niemals gefestigte Moralanschauungen. Natürlich gilt dies vor allem für jene Klassen, die in Um- oder Neubildung begriffen sind. Damals waren dies aber so ziemlich alle Klassen.

155. Satirische Kalendervignette

Für unsere Untersuchung ist das Wichtigste das Gemeinsame dieser Zeit. Dies besteht darin, daß diese ganze Zeit von einem großen Gedanken, einer großen Idee, und vor allem von einer wahrhaft grandiosen schöpferischen Tendenz durchwogt war. Und das spiegelte sich selbst im Niedrigen und Gemeinen in großartiger Weise, so daß in der Ewigkeitsperspektive selbst dieses geadelt erscheint. Den Sieger zeichnet stets das Gefühl des Kraftüberschwanges aus. Dieses Kraftgefühl ist um so intensiver, je größer und entscheidender der errungene Sieg ist. Es manifestiert sich denn stets in einer maßlosen Kühnheit, die kein Hindernis, keinen Widerstand mehr achtet, kein anderes Gesetz anerkennt als den eigenen, selbstherrlichen, souveränen Willen. Kühnheit war darum das Hauptmerkmal im Denken und Empfinden des Zeitalters des Humanismus und der Renaissance. Alles gedachte man in Trümmer zu schlagen. Nicht aus Zerstörungswut, sondern um es in neuer Gestalt schöner aufzubauen, als es zuvor gewesen. Kühnheit im Gedanken, in der Konzeption, Kühnheit im Empfinden zeichnet alle größeren und ewig gewordenen Schöpfungen dieses Zeitalters aus. Strebte die wissenschaftliche Kühnheit direkt zum Atheismus, so strebte die Kühnheit des Empfindens zu einer Umwälzung der gesamten Moral. Das letztere offenbart nichts so deutlich als die absolute Freiheit, die in Dingen der geschlechtlichen Moral herrschte. Aber was im Mittelalter brutale Derbheit der Unkultur war, rein tierisches Erfüllen, das wurde unter der neuen Sonne doch zu etwas wesentlich Vielgestaltigerem.

*

Die Liebe wurde in der Renaissance wieder zum Gewittersturm; es war, wie wenn Naturgewalten unter rollendem Donner und zuckenden Blitzen sich einten. Die Erfüllung der Liebe war eine gewaltige Offenbarung, die man täglich glaubte neu zu erleben. Muskeln von Stahl drängten sich aneinander. Die Leiber der Männer und Weiber waren Vulkane, deren Liebesverlangen in lohenden Garben gen Himmel schlug, und nichts erschöpfte dieses Verlangen. Brantome erzählt, er habe eine sehr schöne und sehr wohlanständige Dame gekannt –

» laquelle ayant donné assignation à son ami de venir coucher avec elle, en un rien il fit trois bons assauts avec elle; et puis, voulant quarter et parachever ses coups, elle lui dit, pria et commenda de se decoucher et retirer. Lui, aussi frais que devant, lui represente le combat, et promet qu'il ferait rage toute cette nuit là avant le jour venu, et que pour si peu sa force n'etait en rien diminuée. Elle lui dit: Contentez-vous que j'a reconnu vos forces, qui sont bonnes et belles et qu'en temps et lieu je les saurai mieux employer qu'à cette heure; car il ne faut qu'un malheur que vous et moi soyons decouverts, que mon mari le sache, me voilà perdue. Adieu donc jusqu'à une plus seure et meilleure commodité, et alors librement je vous employerai pour la grande bataille, et non pour si petite rencontre.«

Gewiß ist eine solche Potenz keine Erscheinung, deretwegen man bis zur Renaissance zurückgehen müßte, um sie zu finden. Das kann man auch heute noch täglich erleben, aber für das Renaissancegeschlecht ist das typisch, und darum repräsentiert sie den neuen Sieg der Sinnlichkeit. Mit anderen Worten: typisch ist die Verherrlichung der Potenz als des erhabensten Geschenkes des Himmels. In den lustigen Taten und Abenteuern des Hannes von Lehnin steht an erster Stelle das Abenteuer des liebeskräftigen Mönches auf dem Konzil von Konstanz. Die Pointe dieser Geschichte ist die unerschöpfliche Manneskraft des Mönchleins, wodurch er die Gunst der angesehensten Kurtisane, die auf dem Konzil weilt, erwirbt, und diese dazu bringt, daß sie den hohen geistlichen Würdenträgern, die bis dahin ihre Gunst genossen haben, kurzerhand den Laufpaß gibt:

»Stiegen darnach, nachdem sie sich entkleidet, ins goldbrocaten Bett, scherzeten und koseten, schlossen auch kein Äug' all beid die Nacht hindurch, sageten es sich zu tausenden und abertausenden Malen, allwie sie sich vun Herzen lieb hatten. Funde aber die liebe Buhlin an dem Münchlein, daß er in der Lieb stärker denn Simson und Herkules, von denen in alten Schriften, auch der Bibel zu lesen. Da er nu an Liebeswerk und Tat nit zu sättigen, fragete sie ihn drumb: ›Sag an, mein Herzmünchlein, mein Paradeis, mein Abgott, wie viel Malen vermagst du der Lieb zu opfern und zu fröhnen in einer Nacht?‹ Sprach das Münchlein, lachete dabei auch von Herzen: ›Ei, ei, meine Heilige, mein Leben, mein Alls auf dieser, dazu in jener Welt, wie bist du doch so gar neugierig, mein Liebesröslein, meine Königin, meine süße Frau Venus! Meinest du, wäre schwach im Liebeswerk, Gott Amor wurd mir beistehn! Sei getrost, mein Alls, will dir mehr bieten alleine in meiner Persona, denn die drei Kurfürsten, drei Kardinal, dazu der heilig Vater in seiner Allmacht dir nit bieten können.‹ ›Sag an, mein Münchlein, mein Herzensschatz und Spiegel, wie oft denkest du in den Sattel zu steigen?‹ ›Höre mich denn an, du süße Vereinigung alls Schönsten, so der Herregott auf Erden geschaffen, dich auch gleich der Sonnen an sein Himmel nur einmal hingestellet und vollendet, steig mit jedem Weiblein, so bei mir schlafet, in einer Nacht nit unter die fünfundzwanzig Malen in den Sattel, wie söll ich dir sagen, allwie ofte es mir mit dir gelinget! Sprich, in die tausendmal, du süßer Ausband aller Liebesfreuden.‹«

Es wird die Zahl fünfundzwanzig vereinbart, und wenn er sein Versprechen einzulösen vermag, dann sollen ihm auch die zehn folgenden Nächte gehören, und alle Kardinale und Bischöfe sollen von ihrer Schwelle gejagt werden, selbst wenn sie ihr alle Schätze der Welt zu Füßen legten. Es wird weiter verabredet, jedesmal ein Strichlein zu machen:

156. Die Wollust. Kupferstich von Daniel Hopfer

»Da es nun Mitternacht auf dem Turme schlug, fragete die liebesmatte Syrene: ›Zähle, mein süßester Hannes, wie viel Malen du mich verzücket und verzaubert.‹ Zählete der Münch und sprach: ›Zu zweiundzwanzig Malen.‹ Sagte sie: ›Liebster, du irrest; vermeine es war zu einundzwanzig Malen.‹ ›Zweiundzwanzig, du Zauberin.‹ ›Einundzwanzig, mein Herzensschatz.‹ ›Sicher, meine Heilige, irre mich nit, zweiundzwanzig Mal,‹ ›O du süßer Ausbund, willst du mich trügen und verkürzen um einen Himmel? Sage dir einundzwanzig.‹ ›Höre mich an, meine Herzenskönigin, meine Demantenkrone, warum willst du streiten und zanken mit mir, ist solliches des Streitens und Zankens wert? Nein, nit also. Sintemalen du vermeinest es sein einundzwanzig, dagegen ich weiß zweiundzwanzig Mal, wie wollte ich doch meinem Engel also widersprechen, ob solch geringem Ding und Kleinigkeit. Soll also bisher nichts geschehen sein. Laß uns anfangen von vorn.‹ Solches sagend, lachete das Münchlein also, daß die Bettlade krachzede, fuhr mit der Hand über die Strichlein, so er an der Wand gemachet, schloß ihr Mündlein mit langem Kuß, konnte derwegen kein Wort vorbringen, darnach er von Neuem mit ihr das Rosenkränzlein der Liebe betete« usw.

Es sei hier zur Ergänzung eingeschaltet, daß die Abenteuer des Hannes von Lehnin überhaupt nur stofflich in Frage kommen können, weil dies eine moderne Bearbeitung ist und uns nur diese bekannt ist. Dieselben Stoffe findet man bei den italienischen Novellenerzählern, in den französischen Fabliaux und bei den meisten deutschen Schwankdichtern.

Wenn man am historisch feststehenden Einzelbeispiel die in der Renaissance herrschende Freiheit auf geschlechtlichem Gebiete darlegt, offenbart sich neben der Kraft zugleich die verkommene Liederlichkeit, in der sie sich austobte. Von dem furchtbaren Renaissancepapst Alexander VI., der in sich alle Kühnheit der Renaissance verkörperte und an Zügellosigkeit und Skrupellosigkeit ein selten erreichter Meister war, meldet sein Geheimschreiber Burckhardt in einem später aufgefundenen Diarium die folgenden grotesktollen Kühnheiten:

Jeden Tag läßt der Papst Mädchen bei sich tanzen, oder gibt andere Feste, an denen diese Mädchen sich beteiligten. Cäsar und Lukrezia wohnten einem dieser Feste am 27. Oktober 1501 bei, obwohl letztere sich am 15. September mit dem Herzog Alfons von Este verheiratet hatte. Nach dem Abendessen, an dem der Pontifex teilnahm, ließ man etwa fünfzig Kurtisanen herein, die mit der Dienerschaft oder den Eingeladenen tanzten; anfangs bekleidet, ziehen sie sich später vollständig aus; man placiert auf dem Boden große Kandelaber, welche die Festivität beleuchten; der Papst, sein Sohn, der Herzog und seine Tochter Lukrezia werfen Kastanien unter sie und belustigen sich, wie diese Armen hin und her fahren, haschen und sich raufen. Endlich hat der Pontifex ein anderes Spiel als Krone dieser Belustigungen ersonnen: Liebeskämpfe, bei denen der Kräftigste als Sieger – abgesehen vom Besitz des betreffenden Mädchens – noch mit hübschen Preisen bedacht wird.

An einer anderen Stelle seines Diariums berichtet Burckhardt, daß eines der Hauptvergnügen Alexanders VI. darin bestand, mit seiner Tochter Lukrezia von den Fenstern des Vatikans aus in einen der Höfe hinabzuschauen, »wo Reitknechte Hengste und rossige Stuten aufeinander hetzen mußten.« Es liegt durchaus kein Grund vor, einen Zweifel in die Berichte von Alexanders Geheimschreiber zu setzen, im Gegenteil, hundert Dokumente, deren Zuverlässigkeit einwandfrei ist, stützen diese Mitteilungen. Was folgt aber aus diesem Berichte? müssen wir uns fragen. Es folgt daraus nämlich etwas ganz Ungeheuerliches, etwas, was unsere modernen Moralanschauungen sich nie und nimmer zu assimilieren vermögen, weil es unserem sozialen Empfinden direkt feindlich gegenübersteht. Wir wollen nur einen Satz aus Burckhardts Bericht herausgreifen – es ist freilich der wichtigste –, und zwar den, der davon spricht, daß die Krone der Belustigungen darin bestand, Liebeskämpfe zu inszenieren. Was heißt das? Nun nichts anderes als: Was das Intimste zwischen zwei Menschen verschiedenen Geschlechtes ist, wurde hier öffentliches Schauspiel, dem man von erhöhtem Sitze beiwohnte, wie man heute etwa einem Radwettrennen beiwohnt, und es wurde daran derselbe Maßstab gelegt und auf dieselbe Weise der Sieger honoriert, wie man heute den Sieger beim Radwettlauf begutachtet und auszeichnet! Das Erhabenste der menschlichen Lebensbejahung wurde aber nicht nur erniedrigt, es wurde direkt bestialisiert, denn preisgekrönter Sieger wurde der, der als der Unermüdlichste und Unersättlichste in der rein animalischen Wollust sich zeigte. Das Ekelhafteste, Wüsteste, Empörendste, Niedrigste, was unsere Phantasie sich ausdenken kann, war also die Krone der Belustigungen! Dies in seiner ganzen Tragweite begriffen, zwingt uns die Vorstellung von einer Moralverfassung auf, die unbedingt ganz andere Normen hat, als uns geläufig sind. Denn dadurch, daß dieses Schauspiel en plein air des ganzen Papsthofes sich vollzog, ist es zweifellos ein Dokument der öffentlichen Sittlichkeit dieser Zeit.

Auch die Annahme, derartiges sei nur Ausgeburt vor dem Zusammenbruche gewesen, wäre ein großer Irrtum. Gewiß, es ist der kühnste Gipfelpunkt, aber diese Spitze war in ihrem ersten Anstieg schon durchaus »repräsentabel«. »Herr Heinrich, Bischof von Basel (1215-38),« heißt es in dem schon im vorigen Kapitel erwähnten Fragment de rebus Alsaticis, »hinterließ bei seinem Tode 20 vaterlose Kinder ihren Müttern.« Der Bischof Lüttich, Heinrich (um 1280), der vom Konzil zu Lyon abgesetzt wurde, hatte 61 Kinder (vgl. auch Schultz). Ein nicht weniger klassischer Zeuge ist der päpstliche Sekretär Francesco Poggio, der von 1380 bis 1459 lebte. Poggio nützte die geschlechtliche Freiheit dieser Zeit geradezu vorbildlich aus, er hinterließ z. B. nicht weniger als 18 Kinder, die er als die seinigen anerkannt hatte, davon 14 uneheliche. Noch beweiskräftiger sind beim letzten jedoch seine literarischen Leistungen. Poggio hat in den von ihm gesammelten, 273 Nummern umfassenden Fazetien ein sittengeschichtliches Aktenstück hinterlassen, das seinesgleichen nicht allzu viele in der Geschichte hat. Poggio teilt mit, daß diese von ihm zusammengetragenen Schnurren den Gegenstand der Unterhaltungen bildeten, die bis zum Tode Martins V. (1431) täglich nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr in einem Hofe des päpstlichen Palastes von den hohen Würdenträgern der Kirche geführt wurden. Selbst wenn man dieser Fazetiensammlung keinen anderen Wert beimessen wollte als den, den Inhalt der kirchenfürstlichen Unterhaltungen daraus zu erfahren, so wäre ihr Wert ein überaus großer, aber es handelt sich in diesen Fazetien um mehr als freierfundene erotische Witze und Scherze, es handelt sich um Schilderungen nach dem wirklichen Leben, zum mindesten um die Moral der Zeit. Zur Charakteristik sei die folgende, in der bei Georg Müller, München 1906 erschienenen Übersetzung der Fazetien Poggios enthaltene Groteske mitgeteilt: »Von einer jungen Frau, die ihren Mann beschuldigte, ungenügend versehen zu sein.«

157. Der Narr und das Weib. Symbolische Karikatur von Peter Flötner. Holzschnitt. Original im Kupferstichkabinett. München

158. Die Dirne und der Narr. Holzschnitt von Peter Flötner

Ein vornehmer und sehr schöner Jüngling führte die Tochter von Nereo de' Pazzi heim, eines Florentiner Edelmannes, der durch seine Trefflichkeit unter seinen Zeitgenossen hervorstach. Nach einigen Tagen kehrte die junge Frau der Sitte gemäß in das väterliche Haus zurück, aber nicht lustig und guter Dinge, wie es die andern zu sein pflegen, sondern traurig und bleich und ließ den Kopf hängen. Von der Mutter heimlich in eine abgelegene Kammer gerufen und gefragt, ob alles gut gegangen sei, antwortete das junge Ding weinend: »Wie soll das wohl möglich sein! Ihr habt mich ja nicht mit einem Mann verheiratet, sondern mit einem, der kein Mann ist; denn er hat nichts oder zu wenig von jenem Gewissen, um dessentwillen man sich verheiratet.« Sehr niedergeschlagen über das Mißgeschick ihrer Tochter teilte die Mutter ihrem Gemahl die Sache mit, und kurz darauf wurde die Geschichte, wie es so kommt, unter den Verwandten und den Frauen, die sich zum Bankett eingefunden hatten, bekannt, und bald war das ganze Haus von Trauer und Schmerz erfüllt, weil, wie man sagte, das schöne Mädchen nicht verheiratet, sondern geopfert worden sei. Endlich traf der Gatte ein, dem zu Ehren das Mahl angerichtet war, und als er alle mit tränenvollen und niedergeschlagenen Blicken sah, fragte er, erstaunt über den unerwarteten Anblick, was denn geschehen sei. Niemand wagte die Ursache des Schmerzes zu bekennen, endlich aber sagte einer, der freimütiger war, die junge Frau habe berichtet, es sei mit seiner Männlichkeit schlecht bestellt. Lebhaft rief da der junge Mann: »Das kann nie und nimmer der Grund sein, der Euch so niedergeschlagen macht und das Mahl stört. Diese Anschuldigung wird schnell widerlegt sein.« Alles, Männer und Frauen, setzte sich an die Tafel und das Mahl war schon fast beendet, als der junge Mann sich erhob und sagte: »Ich höre, daß man mich einer gewissen Sache anklagt, und rufe Euch zu Richtern darüber an.« Damit zog er ein hervorragend schönes Glied hervor (damals trug man nämlich kurze Kleider), legte es auf die Tafel und fragte die Anwesenden, die alle durch die Neuheit des Verfahrens und die Größe des Gegenstandes betreten waren, ob sie sich darüber beklagen, oder es zurückweisen würden. Der größere Teil der Frauen wünschte, daß ihre Männer so gut bei Sache wären, und sehr viele Männer fühlten sich durch dieses umfängliche Werkzeug besiegt, alle aber wandten sich gegen die junge Frau und machten ihr Vorwürfe wegen ihrer Dummheit. Doch sie rief: »Was schmäht und tadelt ihr mich denn! Unser Esel, den ich neulich auf dem Lande sah, ist nur ein Tier und hat ein so langes Glied (dabei streckte sie den Arm aus), und mein Mann hier, der ein Mensch ist, hat nicht halb so viel.« Das einfältige Kind glaubte, die Menschen müßten reichlicher in dieser Beziehung ausgestattet sein, als die Tiere.

Eine Probe aus der Fazetiensammlung des berühmten Heinrich Bebel zeigt, daß die Deutschen nicht viel zahmer in ihrer Schwankliteratur waren. Gleich am Beginn steht der folgende »Spruch einer Jüdin«:

Vor einiger Zeit war ich in dem Städtchen Hechingen, welches im Herrschaftsgebiete der Grafen von Zollern liegt. Dort traf ich eine schöngestaltete, hübsche Jüdin, welche fröhlich und zu guten Schwänken aufgelegt war. Als ich ihr im Gespräche riet, den christlichen Glauben anzunehmen, antwortete sie gar nicht ungebührlich, sondern meinte nur, nach ihrer Ansicht gelte die Beschneidung gerade so viel wie die Taufe. Nun fragte sie mich, wie hoch denn ich die Taufe einschätze. ›Sehr hoch‹, sagte ich, ›und ohne sie bleibt den Menschen die Himmelspforte verschlossen.‹ – ›Wir Jüdinnen halten aber von der Beschneidung gar nichts.‹ Wie ich nun nach der Ursache frage, versetzte sie: ›Wir wollten lieber, daß dem Gliede, welches an unseren Männern beschnitten wird, ein Stück hinzugesetzt, statt weggenommen würde.‹

Nebenbei sei bemerkt, daß dies eine ziemlich zahme Probe ist, und daß es leicht gewesen wäre, Derbschlächtigeres auch aus Bebels Fazetien vorzuführen.

159. A. Carraci: Der Sondeur. Kupferstich

Die geschlechtliche Freiheit dieser revolutionären Zeit wurde von allen ausgenützt. Der Ehebruch stand auf der Tagesordnung. Die Dichter und Novellenschreiber verherrlichten ihn als das Schönste. Es galt als der größte Triumph, wenn es einer liebesbedürftigen Frau gelang, alle Vorbeugungsmaßregeln ihres Gatten zuschanden zu machen, und aller Gefahr zum Trotze den berauschenden Nektar der physischen Liebe außer von ihrem Gatten auch von einem unternehmenden Liebhaber, einem jungen Beichtvater oder einem gelegentlichen Besuche kredenzt zu bekommen. Und das wird von den zeitgenössischen Dichtern so naiv vorgetragen, als ob es die natürlichste und selbstverständlichste Sache von der Welt wäre. Jene Frauen dagegen, die sich mit den Umarmungen eines einzigen Mannes begnügen, werden häufig als dumm und einfältig hingestellt. Für Italien ist hier einzuschalten, daß von dem Tage der Eheschließung an jede verheiratete Frau, gleichsam als offener Wettbewerb, allen Männern ausgeliefert war. Da die Basis der Ehe, abgesehen von der Konvenienz, in den meisten Fällen eine sinnliche war, so folgte daraus ganz von selbst, daß die Frau bei dieser Konkurrenz sich nicht nur passiv verhielt, sondern wie der Mann von sich aus, und ohne erst die direkte äußere Anregung abzuwarten, die Frage diskutierte, ob es nicht auch für sie eine begehrenswerte Steigerung ihres Genußlebens sei, werbend und erobernd auf den Plan zu treten. Dies wurde um so berechtigter empfunden, wenn die geschlechtliche Potenz des Gatten dem physischen »Liebesbedürfnis« der Frau nicht genügte; dann folgte aus der rein sinnlichen Basis der Ehe ebenfalls von selbst, daß die Untreue einzig ein Problem ihrer Schlauheit und ihrer Geschicklichkeit ist und nur zu allerletzt eines der Moral. Die groteske Steigerung dieser Moralanschauung war, daß nur derjenige Mann der Treue seiner Frau absolut sicher sein konnte, den die Natur als physisches Monstrum geschaffen hatte. Nur dann konnte er höhnend der Konkurrenten spotten und erklären, daß man sich dieses Mal vergeblich bemühe. Bei Poggio finden sich für diesen grotesken Zynismus verschiedene Belege. Der schlagendste ist das 242. Stück. – Es lautet:

Einer meiner Freunde erzählte mir, als wir in einer Gesellschaft zusammen waren, von einem ihm bekannten Florentiner, der eine schöne, von vielen Verehrern umschwärmte Frau hatte. Einige von diesen brachten ihr öfter auf der Straße vor dem Hause Serenaden (wie man es nennt) mit brennenden Fackeln, wie es Sitte ist. Als der Florentiner, der ein sehr witziger Mann war, wieder einmal durch den Klang der Trompeten aufgeweckt wurde, stand er auf und trat mit seiner Frau ans Fenster. Und als er den Haufen lärmender Verliebter sah, bat er die Versammelten mit lauter Stimme, sie möchten einen Augenblick herschauen. Als alle ihre Blicke auf ihn gerichtet hatten, zog er ein mächtiges Glied, streckte es zum Fenster hinaus und sagte: ihre Mühe sei eitel und nutzlos; denn, wie sie sehen, sei er noch besser als sie alle in der Lage, seine Gattin zu befriedigen, er rate ihnen daher, ihn nicht mehr unnütz zu belästigen. – Diese witzige Rede hatte den Erfolg, daß sie von da ab von ihrem überflüssigen Beginnen abließen.

Triumphzug des Priapus. Italienische Karikatur von Francesco Salviaki

Man sieht: es sind im Grunde immer dieselben Witze. Aber gerade darum: Welche Ungeheuerlichkeit der Begriffe der öffentlichen Sittlichkeit spiegeln sich in derartigen Dokumenten des erotischen Groteskhumors! Aber auch welche Bestätigung für das, was wir einleitend über das alles beherrschende Element, die sinnliche Kraft, sagten, daß Muskeln von Stahl sich aneinander drängten, daß die Menschen Vulkane sinnlicher Glut waren, die keinem anderen Gesetze so gerne folgten als dem der Erfüllung ihrer Wünsche.

160. Bacchus. Plakette von Peter Flötner

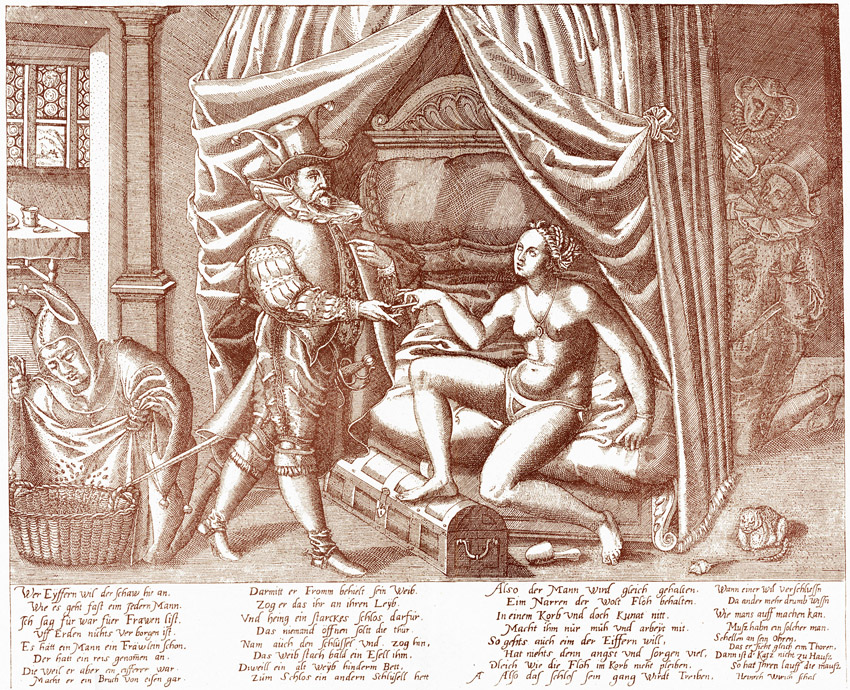

Hiergegen könnte man nun vielleicht einwenden, es seien dies – die Wahrheit vorausgesetzt – groteske Einzelbeispiele und dürften darum nicht als ausreichende Dokumente der öffentlichen Sittlichkeit gelten. Man wird aber zugeben müssen, daß dieser Einwand sofort fällt, wenn allgemein geübte Institutionen das gleiche belegen. Und um eine allgemein geübte Institution handelt es sich z. B. zweifellos bei der Anwendung des bereits im vorigen Kapitel besprochenen Keuschheitsgürtels in den Bürger- und Adelsfamilien im 16. Jahrhundert. Dieser ungeheuerliche Keuschheitswächter stammt zwar, wie wir wissen, bereits aus dem Mittelalter, aber im 16. Jahrhundert, als die Ritter- und Burgenherrlichkeit verschwunden war, kam er am häufigsten in Anwendung. Von der derb-sinnlichen Rittermoral aufgebracht, wurde er in der Renaissance sozusagen zum Hausmittel gegen Hahnreischaft. Für die Richtigkeit des im vorigen Kapitel dargelegten wirklichen Zweckes dieses weiblichen Keuschheitswächters – die Frau vor den gelegentlichen, jeden Tag möglichen Verführungen durch die Hausfreunde zu schützen, oder der ebenso großen Bereitwilligkeit der Frau zur Untreue einen Riegel vorzuschieben –, für die Richtigkeit dieser Annahme spricht nichts so sehr als die häufige Anwendung des Venusgürtels in der Renaissance beim städtischen Bürgertum und Patriziat. Denn weil hier nicht mehr mit »Überfällen« und ähnlichem gerechnet werden muß, folgt daraus, daß die Zeitmoral dem Manne das Recht gab, die physische Treue der Gattin für jeden Augenblick zu bezweifeln, in dem er nicht zugegen war. Der zeitgenössische satirische Witz hat dies in der Weise grotesk gesteigert, daß er höhnend erklärte, der Mann könne überhaupt nur für jene Augenblicke der Treue seiner Gattin sicher sein, »in denen die Festung von ihm selbst okkupiert sei«.

161. Die Versuchung. Plakette von Peter Flötner

Eine interessante Bestätigung für das eben Gesagte findet man auch in den berühmten Gesprächen der Aloisia Sigaea von Meursius, die uns in wertvoller, freilich furchtbar anwidernder Weise das zügellose Leben der höheren Stände jener Zeit erschließen. In diesen Gesprächen ist mehrfach von der Anwendung der Venusgürtel die Rede. Die wichtigste Stelle sei, nach der Conradtschen Übersetzung zitiert, hier angeführt: Ein junger Ehemann namens Callias will sich seinen Freund Lampridius ins Haus nehmen. Um sich aber der Treue seiner jungen schönen Frau Tullia zu versichern, hat er sich entschlossen, ihr einen Keuschheitsgürtel machen zu lassen. Das Gespräch, das sich darüber zwischen den beiden jungen Eheleuten im Anschluß an eine zärtliche Liebesszene entspann, schilderte die junge Frau einer Busenfreundin in folgender Weise:

»Als wir damit fertig waren, sagte Callias: ich möchte jetzt, daß du dich freiwillig meinen Zukunftsplänen anschlössest, meine Herrin, – denn stets wirst du meine Herrin sein! – Was du willst, das will auch ich, antwortete ich, und wenn du mir befiehlst, etwas nicht zu wollen, nun, dann will ich es nicht. Es wäre ein Verbrechen und eine Schmach, wenn ich mein ganzes Leben lang andere Wünsche hätte als du! Was befiehlst du, o Herr, deiner Magd? – Gewiß bin ich überzeugt, antwortete er, daß du die ehrbarste und keuscheste Frau bist, obwohl man zu sagen pflegt, daß die in den Wissenschaften bewanderten Frauen nicht sehr keusch seien. Trotzdem aber habe ich Sorge um deine Tugend, wenn du und ich ihr nicht zu Hilfe kommen. – Was habe ich denn getan, welchen Fehltritt habe ich mir zuschulden kommen lassen, daß ein solcher Gedanke dir in den Sinn kommt, liebste Seele? Was denkst du denn von mir. Übrigens will ich mich dir nicht widersetzen, was du auch immer beschlossen haben mögest. – Ich wünsche, versetzte er, dir einen Keuschheitsgürtel anzulegen; wenn du tugendhaft bist, wirst du daran keinen Anstoß nehmen; sollte dies aber doch der Fall sein, so wirst du mir zugeben, daß ich alsdann ein Recht zu meinem Wunsche habe. Ich werde alles anlegen, was du wünschest, antwortete ich, sei es, was es wolle, ich werde glücklich sein, es dir zuliebe zu tragen. Ich lebe nur für dich; ich bin nur für dich Frau und lasse mich gern von der Außenwelt abschneiden, die ich verachte oder verabscheue. Ich werde mit Lampridius kein Wort sprechen; ich werde ihn nicht einmal ansehen! – So ist es nicht gemeint! rief er, im Gegenteil, ich wünsche, daß du mit ihm auf vertraulichem Fuße verkehrst, wenngleich natürlich anständig, und daß weder er noch ich uns über dich zu beklagen haben: er über eine zu schroffe Behandlung, ich über ein zu entgegenkommendes Wesen ihm gegenüber. Der Keuschheitsgürtel wird dir erlauben, in voller Unbefangenheit mit ihm zu verkehren, und wird mir hinsichtlich des Lampridius volle Sicherheit verbürgen. Hieraus nahm er mit einem seidenen Band an meinem Leibe oberhalb der Hüften das Maß für den Gürtel; mit einem anderen Seidenbande maß er den Abstand von den Leisten bis zu den Lenden. Hierauf sagte er: Um dir klar und deutlich zu zeigen, wie hoch ich dich schätze, werde ich die Kettchen, die mit Samt überzogen werden, aus reinem Gold anfertigen lassen; aus Gold wird das Gitter sein, und außerdem noch mit kostbaren Steinen besetzt … So werde ich dir Ehre erweisen, während ich dich scheinbar beleidige. Ich fragte ihn, wie lange Zeit die Anfertigung dieses Gürtels erfordern werde. – In etwa zwei Wochen wird er fertig sein, antwortete er; in der Zwischenzeit, bat er mich, möchte ich mit Lampridius nicht zu intim verkehren; nachher könnte ich mich ihm gegenüber ganz nach meinem Belieben verhalten.«

Mit anderen Worten heißt das: Der gastfreundliche Gatte jener Zeit sieht es ganz gern, oder hält es geradezu für eine der Hausfrauenpflichten, daß die wohlgestaltete Hausfrau die Freunde durch verständnisvolles Eingehen auf deren galante Scherze ans Haus fesselt. Er betrachtet seine Gattin gewissermaßen als ein Genußobjekt, an dem und mit dem sich jeder Gast nach Geschmack und Belieben vergnügen kann. Für sich selbst will er nur das eine letzte Reservatrecht sichergestellt haben. Und diese Sicherstellung kann ihm der Venusgürtel gewähren. Mit diesem ausgerüstet, darf die verständige Hausfrau dem Hausfreunde nicht nur derbe Handgreiflichkeiten ungeniert gestatten, sondern auch erwidern, denn der Gefahr, in die ihre eheliche Treue durch die darob entflammten Sinne gebracht werden könnte, ist ja durch den eisernen Keuschheitswächter vorgebeugt. Die eheliche Treue ist also einzig auf den direkten Geschlechtsakt beschränkt.

Solche Dokumente belegen ebenso drastisch wie zwingend die Kühnheit, die in geschlechtlichen Dingen zur Zeit der Renaissance geherrscht hat. Die einzelnen Länder haben zwar gemäß der anderen Volkstemperamente andere Formen aufzuweisen, aber im Wesen waren sich alle gleich. Und an grotesker Ausschweifung gibt kaum eines dem andern etwas nach.

Welche Freiheit der Sitten dazumal in Frankreich herrschte, erkennt man schon an den Cent nouvelles nouvelles du bon roi Louis XI. Sie zeigen aber auch zugleich, daß der Hof stets im Mittelpunkte dieses turbulenten Lebens stand. Vom Unschuldsfeste, das alljährlich am 28. Dezember gefeiert wurde, und das darin bestand, daß die Frauen in die Schlafzimmer der Langschläfer eindrangen, um sie unter derben Scherzen zu wecken, meldet man, daß es dabei niemals harmlos zuging, daß aber Margaretha von Navarra zu den allergalantesten Scherzen aufgelegt war, wenn sie in die Zimmer der jungen Edelleute eindrang. Die Hochzeitsgebräuche der Zeit bestanden ohne Ausnahme in erotischen Anzüglichkeiten allergröblichster Art: Honor della citadella è salvo wurde selbst bei fürstlichen Hochzeiten und bei Hochzeiten der Hofgesellschaft aufs zynischste geprüft; bei Brantome kann man es nachlesen. Nicht nur Alexander VI. huldigte dem Sport, die Liebeskämpfe von Tieren sich und seinem Hof als Schauspiel vorführen zu lassen, an den meisten französischen Höfen frönte man denselben Unterhaltungen. Franz I. von Frankreich, von dem man obendrein rühmte, daß unter ihm noch eine gewisse Dezenz am Hofe geherrscht habe, nahm keinen Anstand, seine sämtlichen Hofdamen zur Brunftzeit der Hirsche in seinen Wildpark zu führen, um sich mit ihnen an dem Schauspiel der zwischen den brünftigen Tieren stattfindenden Liebeskämpfe zu weiden. Die Sprache der Zeit war voll Saft und voll strotzender Sinnlichkeit. Schrankenlos setzte man sich über alle Dezenz hinweg. Kühn sprach man mit den deutlichsten Worten vom Intimsten und nahm daran nicht nur keinen Anstoß, sondern freute sich der kräftigen und eindeutigen Zoten sogar unbändig. Brantome teilt in seiner Biographie der Katharina von Medici mit, daß die Hugenotten in ihren Feldzügen einmal ein außerordentlich starkes, grobes Geschütz mitführten, das sie »die Königin Mutter« nannten. Die Königin erkundigte sich, warum man dem Geschütz ihren Namen gegeben habe, und einer von der Hofgesellschaft hatte den Mut, ihr zu sagen: » C'est, madame, parce qu'elle avait le calibre plus grand et plus gros que les autres.« Und Katharina war diejenige, die am lautesten über diese kaum mißzuverstehende Anzüglichkeit lachte. Gabriele d'Estrée, die berühmte Maitresse Heinrichs IV., sagte eines Tages zu dem Marschall Bassompierree: »Ich bin stets mit einem Fuß in Saint-Germain, mit dem andern in Paris.« »Dann möchte ich am liebsten in Nanterre sein,« gab der Marschall prompt zurück. Man muß wissen, daß Nanterre gerade in der Mitte zwischen Paris und Saint-Germain liegt. Madame Sevigné rief bei der Ausstattung ihrer Tochter: »Was? So viel? Damit Monsieur de Grignon bei meiner Tochter schlafe? Doch – er muß auch morgen bei ihr schlafen, übermorgen, das ganze Jahr – fünfzigtausend Livres sind doch nicht zuviel!« Es sei hier bemerkt, daß die Tochter der Madame Sevigné nicht etwa häßlich war, sondern als eine pikante Schönheit gelten konnte.

162. Venus. Holzschnitt von H. S. Beham aus: Die Planetenfolge Original: Königliches Kupferstichkabinett, Berlin

163. Die Bauern hinter der Hecke Kupferstich von H. S. Beham

Das erotische Austoben der entfesselten Sinne geschah häufig ganz unverhüllt. Selbst zahlreiche Damen der höchsten Gesellschaft machten aus den Begierden, die ihnen die erotischen Schauspiele, die anzüglichen Reden ihrer Gesellschafter und nicht zuletzt die erotischen künstlerischen Darstellungen, die man ihnen auf Tafelgeräten oder als Gemälde vor Augen führte, einflößten, gar keinen Hehl. Offen und versteckt wurde in der sprühenden Unterhaltung von mancher Dame zugegeben, daß sie sich je eher je lieber von ihrem galanten Begleiter in die verführerische Lage versetzt zu sehen wünsche, in der man ihr die Göttinnen des Altertums in den verschiedenen erotischen Darstellungen zeigte. Brantome schildert einmal ausführlich ein solches Vorkommnis: Ein Prinz des Hofes der Katharina von Medici führte eines Tages die Hofgesellschaft in seine Gemäldegalerie; unter den erotischen Gemälden befand sich, nach Brantomes Angabe, eines, das derart wollüstig war, daß es geeignet gewesen sei, »selbst einen Asketen oder Eremiten in Feuer zu versetzen«. Bei den nichts weniger als asketisch veranlagten Besuchern tat es darum auch seine volle Wirkung. Eine sehr hohe Dame des Hofes wurde angeblich vom Anblicke dieses Gemäldes von einer derartigen Liebeswut erfaßt, daß sie sich » comme enragée de cette rage d'amour« zu ihrem Begleiter mit den Worten wandte:

» C'est trop demeuré ici: montons en carosse promptement, et allons en mon logis, car je ne puis plus contenir cette ardeur; il la faut aller éteindre: c'est trop brulé.«

Und Brantome setzt mit pikantem Witz hinzu:

» Et ainsi elle partit, et alla avec son serviteur prendre de cette bonne eau qui est si douce sans sucre, et que son serviteur lui donna de sa petite burette.«

Das sind knapp fünfzig Zeilen zur Illustration der französischen Renaissancesitten, sie lassen sich um fünfhundert vermehren, und es wäre dann das Notdürftigste noch kaum angedeutet. Leuchtend rot von satter Fülle ist das ganze Bild. Kühne Kraft in jeder Ader, überschäumendes Begehren, unbändiges Genießen ist immer und überall das Merkmal. And das gilt wiederum nicht nur für Italien und Frankreich, sondern uneingeschränkt für alle Gaue bis hinab nach Holland, bis hinüber nach Engelland und bis zu der Stunde, in der der Humanismus seine letzte Fehde kämpfte, die Renaissance den letzten Pinselstrich in ihrem Geiste führte.

*

Den allerstärksten Ausdruck mußte die Kühnheit des Zeitgebarens naturgemäß in der Satire finden. Während die ernste Kunst immer in gewisse Grenzen gebannt bleibt, die zwar zu erweitern sind, aber nicht willkürlich durchbrochen werden können, kann sich die Satire unter Umständen ins Uferlose entwickeln. In starken, schöpferisch überschäumenden Zeiten ist die Satire stets von diesem Drange beseelt, sie bedient sich infolgedessen in solchen Epochen, wie wir schon an verschiedenen Stellen nachgewiesen haben, mit Vorliebe der Groteske; denn diese ist das einer solchen historischen Situation entsprechendste Ausdrucksmittel. Die Groteske fängt an der Linie an, an der das Mögliche aufhört und zum Unmöglichen wird; da es aber bekanntlich für die Unmöglichkeit keine Grenze gibt, so können sich hier Kühnheit und Kraftgefühl völlig ausleben. In der Renaissance erlebte, gemäß diesem Gesetz und gemäß des die Zeit erfüllen den Dranges, sich auszudehnen, die groteske Kunst zum zweitenmal in der Geschichte ihre höchste Entfaltung. War sie aber im Altertum, als die Groteske beim Phalluskultus zum erstenmal bewußt angewandt wurde, hauptsächlich zeichnerisches Mittel, so war sie in der Renaissance in erster Linie Steigerungsmittel der literarischen Satire. Das entsprach der Tatsache, daß – wie wir im ersten Band der »Karikatur der europäischen Völker« (S. 44) dargelegt haben – das Wort selbst der allerkühnsten Phantasie folgen kann, dem Zeichenstift aber diese letzten Grenzen unerreichbar bleiben.

164. Die Versuchung des heiligen Antonius. Kupferstich von St. Folz

165. Der Narr und die verliebten Weiber. Kupferstich nach R. de Bruyn

Der ewige Großmeister des Grotesken in der Literatur bleibt bis heutigentags unbestritten Rabelais, der Curé von Meudon. Seine Meisterschöpfung »Gargantua und Pantagruel« ist nicht nur das unvergänglichste Denkmal der satirischen Literatur der Renaissance, sondern außerdem auch das ragendste Monument, das sich die Phantasie in der Sprache überhaupt gebildet hat. Nie ist die Sprache ein zweites Mal so kühn gehandhabt worden, nie ist sie von einem anderen Sprachkünstler derart schöpferisch vermehrt worden wie von Rabelais. Die Sprache schlägt hier ununterbrochen die tollsten Purzelbäume, macht Kapriolen, die Worte schnellen wie Raketen in die Luft, donnern wie schweres Geschütz, oder als scheinbar unartikulierte Laute jagen sie sich unheimlich durcheinander wie ein Haufen wildgewordener Teufel. Im ersten Augenblick ist für den Ahnungslosen alles geradezu sinnverwirrend, aber eben nur im ersten Augenblick, denn es ist alles andere, nur kein sinn- und planloses Lautkonzert, das da von Rabelais dirigiert wird, sondern jede Zeile ist von einer durchaus klaren, nie versagenden Phantasie inspiriert, die selbst im scheinbar Nebensächlichsten stets dem einen Ziele zustrebt: das satirische Lachen auf die höchste Spitze zu treiben. Und Rabelais führte mit seinem »Gargantua und Pantagruel« wirklich zu diesem Ziele.

Der grotesken Kühnheit in der Wortbildung ist die groteske Kühnheit der von Rabelais entworfenen und entwickelten Bilder und Vergleiche ebenbürtig; vor keiner Derbheit schreckt er zurück. Das Erotische und Skatologische wird bei jeder Gelegenheit fruktifiziert, ja gerade in dessen Steigerung leistet er das Stärkste und erklimmt seine Phantasie die ungeheuerlichsten Höhen. Wie weit die groteske literarische Satire in der Behandlung des Erotischen in ihrer Kühnheit ging, das ist hier dokumentarisch festzustellen, und es ist dies um so wichtiger, als diese Kühnheiten anerkanntes Bürgerrecht in der Weltliteratur erlangt haben. Daraus folgt dann von selbst, inwieweit die Karikatur für die künstlerische Lösung ihrer Kühnheiten ebenfalls Einspruch auf dieses Bürgerrecht erheben darf.

Rabelais will die angeblich stete Liebesbereitschaft der Pariserinnen satirisieren, das tut er in folgendem Gespräch zwischen Panurg und Pantagruel:

Als sie wieder nach Hause gingen, sah Panurg die Stadtmauern an und sagte spöttisch zu Pantagruel: »Seht nur einmal diese famosen Mauern; wie stark und gewaltig sie sind! Gerade stark genug, um mausernde Gänse zu beschützen. Bei meinem Barte, für eine Stadt wie diese sind sie doch gar zu erbärmlich; sechs Klafter davon und mehr bläst sie ein einziger Kuhfarz um.« – »Lieber Freund,« sagte Pantagruel, »weist du nicht, was Agesilaus einst antwortete, als man ihn fragte, warum die große Stadt Lakedämon nicht mit einer Ringmauer umgeben sei? ›Dies,‹ sagte er und wies dabei auf die kriegserfahrenen, tapferen und wohlbewaffneten Einwohner und Bürger der Stadt, ›dies sind ihre Mauern,‹ womit er sagen wollte, daß nur Menschenbein wirksam schütze, und kein Ort und keine Stadt festere und zuverlässigere Mauern haben könne als die Tapferkeit ihrer Bürger und Einwohner. Ebenso ist diese Stadt durch eine zahlreiche kriegerische Bevölkerung stark und bedarf keiner anderen Mauer. Wollte man sie in der Art wie Straßburg, Orleans und Ferrara befestigen, so würde das schon der ungeheuren Kosten wegen unmöglich sein.« – »Aber wenn die Feinde anrücken,« sagte Panurg, »ist es immer gut, etwas Solides vor sich zu haben, wär's auch nur, um ›Wer da?‹ schreien zu können. Und was die ungeheuren Kosten anbetrifft, welche Eurer Meinung nach die Befestigung kosten würde, so wollte ich den Herren in der Stadt gegen ein kleines Weindouceur wohl eine ganz neue Art angeben, wie man sie herstellen könnte.« – »Und auf welche Weise?« fragte Pantagruel. – »Haltet nur reinen Mund,« fuhr Panurg fort, dann will ich's Euch sagen. Ich habe bemerkt, daß die Venusmäulchen der Weiber ( callibristis des femmes) hierzulande viel wohlfeiler sind als die Steine; man müßte also davon die Mauern aufrichten, und zwar in schönster architektonischer Ordnung: die ganz großen unten, die mittelgroßen, wie ein Eselsrücken spitzzulaufend, in der Mitte und die ganz kleinen oben. Darüber dann ein kleines Stachelwerk à pointes de diamans, wie auf dem dicken Turme zu Bourges von wohlgesteiften Klingen, wie sie in allen geistlichen Hosen zu finden sind. Wer könnte einer solchen Mauer etwas anhaben? Kein Metall hält soviel Stöße aus. Setzten ihr die Feldschlangen gar zu sehr zu, so feuerte die gesegnete Venusfrucht ein Spritzerchen ab. Donnerwetter, nur nicht naß machen! Und der Blitz kann auch nicht hineinschlagen; warum? weil's heilige, gefeite Dinger sind. Aber freilich, ein Übelstand wäre immer dabei.« – »Hoho, haha,« lachte Pantagruel, »und welcher?« – »Die Fliegen sind gar so verdammt hinter ihnen her; sie würden sie scharenweise beschmutzen und das ganze schöne Mauerwerk verderben. Doch dem könnte man abhelfen, wenn man sie mit guten Fuchsschwänzen oder guten, dicken provencalischen Wedeln tüchtig ausfegte.« (Zitiert nach der im Leipziger Bibliographischen Institut erschienenen deutschen Übersetzung von Gelbke).

Weiter. Rabelais will die Renommisterei der Männer auf dem Gebiete der geschlechtlichen Potenz kennzeichnen, er tut das, indem er Panurg in einer Weise renommieren läßt, die an grotesker Kühnheit dem eben zitierten Vorschlage, wie man Paris mit widerstandsfähigen Mauern umgeben könne, wahrlich nichts nachgibt:

166. In der Badestube. Kupferstich von H. S. Beham

»Was aber den zweiten Punkt anbetrifft, so scheinst du meinem Ackermännlein nicht recht zu trauen, als ob mir der steife Gott nicht wohlwollte; aber er ist mir zu Befehl, ist gehorsam, diensteifrig und beflissen und pariert zu aller Zeit, das kannst du mir glauben. Ich brauche ihm nur die Riemen zu lösen, heißt das die Nesteln, ihm nur die Beute zu zeigen und ›Drauf!‹ zu sagen, so stößt er schon. Und wär' meine Zukünftige so hungrig nach Liebe wie ehedem Messalina oder die Marquise von Winchester in England, ich würd' ihr immer noch mehr prästieren, als sie verlangt, davon kannst du überzeugt sein. Zwar weiß ich wohl was Salomo sagt Sprüche 30, 15 16: Die Eigel hat zwo Töchter, bring her, bring her. Drei Ding sind nicht zu sättigen, und das vierte spricht nicht: Es ist genug. – Die Höll, der Frauen verschlossene Mutter, die Erde wird nicht Wassers satt, und das Feuer spricht nicht: Es ist genug., der ein Meister und ein Sachverständiger war, und was nach ihm auch Aristoteles bezeugt, daß die Weiber unersättlich sind: ich aber will beweisen, daß ich von derselben Qualität und ganz unverwüstlich beschlagen bin. Nur von solchen fabelhaften Beschälern wie Herkules, Prokulus, Cäsar oder Mohammed, der sich in seinem Koran rühmt, die Manneskraft von sechzig Ruderknechten zu besitzen, sprecht mir nicht. Der Bursche lügt. Auch nicht von jenem Juden, den Theophrast, Plinius und Athenäos so rühmend erwähnen, und der es mit Hilfe eines gewissen Krautes siebenzigmal und öfter an einem Tage zustande brachte. So was glaub' ich nicht, die Zahl ist erlogen; ich bitte dich, glaub's auch nicht. Aber das glaube (und du wirst nur glauben, was wahr ist), daß mein Kerlchen, mein heiliger Ithyphallus, mein Messer Cotale (Herr So und So) d'Albingue, der wahrhaftige primo del monto ist. Hör, alte Schraube, hast du einmal die Kutte des Mönches von Castres gesehen? Wenn man die in ein Haus brachte, offen oder verstohlen, geriet alles, was im Hause war, sogleich in helle Brunst: Tiere, Menschen, Männer, Weiber, ja sogar Ratten und Katzen. Nun schwöre ich dir, daß ich an meinem Latz noch wunderbarere Wirkungen beobachtet habe. Von Haus und Feld, von Markt und Predigt will ich gar nicht reden; aber eines Tages, als ich zu St. Maixant (kleiner Ort in Poitou) während des Passionsspieles in das Parterre trat, mußte ich Augenzeuge sein, wie durch die Kraft und geheimnisvolle Eigenschaft meines Latzes alle Anwesenden, Spieler wie Zuschauer, in eine so schreckliche Versuchung gerieten, daß sie alle rammeln wollten, Engel, Menschen, Teufel und Teufelinnen. Der Souffleur warf sein Buch hin, der heilige Michael kletterte aus den Wolken herunter, die bösen Geister brachen aus der Hölle hervor und holten die armen Dämchen, ja selbst Luzifer sprengte seine Ketten entzwei. Ich aber, als ich diesen Spektakel sah, verließ den Ort, wie Zensor Cato das Fest der Flora, da er merkte, daß seine Gegenwart die Feier stören könnte.« (Ebenfalls zitiert nach Gelbke.)

167. Karikatur auf die Niederkunft der angeblichen Päpstin Johanna. Deutscher Holzschnitt

Das sind nur zwei Beispiele von Rabelais' kühner Satire. Diese Beispiele ließen sich aber mit leichter Mühe vervielfachen, ohne zu matteren Proben greifen zu müssen. Ganz allgemein sei an das köstliche Kapitel von den Hosenlätzen erinnert, an Panurgs Diskussion mit dem Mönche vom Orden der Mummbrüder über die Unersättlichkeit der Mönche und Nonnen beim Liebesgeschäft und vor allem an Panurgs Liebeswerben bei einer vornehmen Dame, auf die er dann aus Rache, weil sie sich seinen brünstigen Begierden nicht ergibt, nur sechsmalhunderttausendundvierzehn Hunde hetzt.

Eine solche kühne Satire konnte nur von einem lebenstrotzenden Geschlechte gezeugt und ertragen werden. Freilich ein solches waren die Renaissancemenschen auch durch und durch. Ein Hauch dieser Zeit lebt noch in den Räumen, die einst Madame Sevigné bewohnt hat. Wenn man diese hohen Gemächer an der Rue des Francs Bourgeois zu Paris durchschreitet, und wenn man den kolossalen Stil schaut, in dem all das aufgeführt wurde, dann fühlt man, daß hier ein anderes Geschlecht hauste als die heutigen Salonpuppen, die in präraffaelitischen Moden die Schwindsuchtsmerkmale als Schönheitsbegriff idealisieren. Hier lebten jene, die mit Rabelais verwandt und verschwägert waren.

Dieselbe Ungebundenheit und Kühnheit war auch die Eigenart aller direkt persönlichen Polemik, aller bedeutenderen politischen und religiösen satirischen Streitschriften jener revolutionären Zeit. Es ist der Atem, der durch alle Pamphlete der Humanisten und der Reformation weht. Man lese daraufhin nur die von Oskar Schade gesammelten Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit, denke an Luthers Streitschriften und vor allem an die des noch viel sprachgewaltigeren Thomas Münzer. Auch das anerkannte Meisterwerk der humanistischen Polemik, die weltberühmten Dunkelmännerbriefe – richtiger: »Briefe unberühmter Leute« – sind von diesem Geiste gesättigt. Sie entbehren zwar des grotesken Stils des Rabelais, aber sie offenbaren darum doch durch die Derbheit ihrer Sprache die klassische Kühnheit der Renaissance und sind deshalb ein außerordentlich wichtiges Dokument zur Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit des 16. Jahrhunderts.

Der Magister Konrad von Zwickau schreibt in Brief IX an den Magister Ortuin Gratius die folgende Epistel:

»Da im Prediger (Salomonis) Kap. 11 zu lesen steht: ›Freue dich, Jüngling in deiner Jugend,‹ darum bin ich jetzt so frohen Sinnes und tue Euch zu wissen, daß es mir in der Liebe gut vonstatten geht und ich viele (Gelegenheit zur) Befriedigung habe, nach dem Spruche Ezechiels: ›Nun treibt er die Hurerei fort und fort.‹ Und warum sollte ich nicht hier und da meine Nieren ausputzen? Bin ich doch kein Engel, sondern ein Mensch, und jeder Mensch irret. Auch Ihr, obgleich Ihr ein Gottesgelehrter seid, leget Euch hie und da etwas unter, weil Ihr nicht immer allein schlafen könnet, nach dem bekannten Spruche des Predigers Kap. 3: ›Wenn zwei zusammenschlafen, erwärmen sie sich gegenseitig; wie kann ein einzelner warm werden?‹ …«

Von noch größerer erotischer Derbheit ist ein anderer Brief desselben Magisters erfüllt, der unter XXI steht, er hebt an:

168. Die Erschaffung der Mönche. Der Teufel hat sie vom Galgen gesch… Deutsche Karikatur aus der Reformation

»Was maßen Ihr mir unlängst von Eurer Liebsten geschrieben habt, daß Ihr sie so innig liebet, und auch sie Euch liebe, und Euch Kränze, Sacktücher, Gürtel und dergleichen Sachen schicke und kein Geld dafür nehme, wie die feilen Weibsbilder; und daß Ihr sie, wann ihr Mann von Hause fort ist, besuchet, und sie wohl damit zufrieden sei; sodann mir auch unlängst gesagt habt, daß Ihr sie dreimal hintereinander hergenommen hättet, und einmal stehend hinter der Tür am Eingange, nachdem Ihr gesungen hattet: ›Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch‹ (Psalm 24,7); wie hierauf ihr Mann kam und Ihr Euch hinten hinaus durch den Garten davon machtet: So will auch ich Euch jetzt schreiben, wie es mir mit meiner Liebsten gut vonstatten geht …« (Zitiert nach der ersten von Dr. Binder gemachten deutschen Übersetzung; Gera 1898.)

169. Karikaturenflugblatt auf das Papsttum Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

Diese Zitate, deren man ein Dutzend gleichwertige anreihen könnte, denn die Epistolae wimmeln von solchen Stellen, sind nicht nur Stilproben der Dunkelmännerbriefe, sondern sie zeigen, wie man damals überhaupt polemisierte. Der Mönchswitz, der darauf als Antwort zurückkam, war um nichts zahmer, im Gegenteil: was die hanebüchene Derbheit anbetrifft, schoß der Mönchswitz immer den Vogel ab. Der erotische Witz stand dabei immer im Vordertreffen; zu welchen Ungeheuerlichkeiten er sich mitunter verstieg, das illustrieren u. a. die neuerdings verdeutschten Nonnengespräche des Aretin. Diese Gespräche des »Göttlichen« offenbaren freilich neben der Kühnheit der Zeit in Dingen der geschlechtlichen Moral ebenso deutlich die bodenlose Gemeinheit ihres Verfassers, die uns noch erheblich größer dünkt als sein Genie …

Die Satire auf Mönche und Nonnen setzte, wie das vorige Kapitel erweist, schon sehr früh ein, aber jetzt, wo die Konflikte ausgefochten wurden, kulminierte der Kampf auf der ganzen Linie. Die große Abrechnung mit der durch die Entwicklung von einer sozialen Institution zu einer bloßen Organisation der systematischen Ausbeutung gewordenen Kirche inspirierte Hunderte von Köpfen. Keine »Mönchstugend«, die nicht gekennzeichnet wurde! Jede bekam jetzt ihre in die Form des Einzelbeispieles geprägte Fassung. Selbstverständlich wurde auch hier die erotische Note am häufigsten und kräftigsten angeschlagen, und wenn alles auch äußerlich der Unterhaltung, der fröhlichen Erheiterung diente, so war der Kern doch ein blutiger Hohn und die Tendenz, die gekennzeichneten »Tugenden«, die Geilheit der Mönche und Nonnen, ihre Habgier, Unwissenheit, Verschlagenheit, Faulheit usw. zu brandmarken. Natürlich trafen die Hiebe nach den verschiedensten Seiten. Man lese z. B. in Heinrich Bebels Schwänken die folgende Geschichte »Von einem Pfaffen und einem Mesner«:

Ein Pfaffe und ein Mesner waren übereingekommen, daß der Mesner an einem hohen Festtage alles Opfergeld an sich nehmen dürfe von den Weibern, bei welchen der Pfaffe schon gelegen hatte. Wenn ein derartig bezeichnetes Weib an den Altar trat, sagte der Pfaffe zum Mesner: »Nimm hin! Verstehest wohl das Opfer!« Schon waren dem Mesner auf diese Weise viele Opfer zugeflossen, als auch des Mesners Weib dem Altar nahte. Siehe, auch bei dieser Frau sagte der Pfaffe: »Nimm hin!« – Der Mesner meinte: »Es ist mein Weib.« – Darauf erklärte der Pfaff: »Nimm hin, lieber Bruder, denn ich will dich in unserem Pakt nicht betrügen; es stehet dir billig zu.« Also geschieht den Spöttern, daß auch sie oft zu Spott und Schande werden.

170. Karikaturenflugblatt auf das Papsttum Gezeichnet von Lukas Cranach. Text von Martin Luther

Auf die Unkeuschheit der Nönnlein ist das folgende Histörchen von den drei beichtenden Klosterfrauen gemünzt, das sich ebenfalls bei Bebel findet:

Drei Klosterfrauen beichteten einem Priester. »Ich hab' ein fremdes Messer in meine Scheide gesteckt,« gestand eine. Der Priester verstand das nicht, erwog auch den Sinn nicht weiter, da ja Weiber in ihrem Aberglauben häufig die geringfügigsten Dinge für Todsünden ansehen. Die zweite Nonne sagte, sie habe zwei Messer in ihre Scheide gesteckt. Auch dieses Geständnis beachtete der Beichtvater nicht. Die dritte Klosterfrau meinte, sie habe drei Messer eingesteckt. »Was schadet das?« fragte etwas erstaunt der Priester. Jetzt mußte die Nonne deutlicher werden und erklären, sie habe sich von einem Mann herumrollen lassen. Jetzt ging dem Beichtvater das Verständnis auf. Rasch lief er den beiden Sünderinnen nach und rief: »Hört! ihr schelmischen Huren, ihr seid nicht absolviert, da ihr nicht aufrichtig beichtet. Penis et cultelus non sunt idem.«

Das Volkssprichwort, das Kleingeld im geistigen Verkehr, darf wegen seiner satirischen Grundnote hier auch nicht übersehen werden. Keine Zeit war im Prägen von Sprichwörtern produktiver als das 15. und 16. Jahrhundert. Das Volk schuf sich Tausende von Sentenzen, in die es all seinen Hohn hineinpreßte, an denen es feilte, bis sie haarscharf waren und so einfach und schlagend, daß jeder damit hantieren konnte. Was Schriftsteller wie Fischart, Brant, Lehmann, Frank u. a. Schlagendes in einem kurzen Satz prägten, bekam Kurs, ging in allgemeinen Besitz über und wurde ebenfalls Volksgut. Und vorherrschend ist auch hier die erotische Note. Hier aber wirkt sie nicht behaglich, sondern meistens wie ein geller Peitschenknall. Einige Proben sind schon im vorigen Kapitel zitiert, weniges genügt daher, das Bild zu vervollständigen: »Wenn der Pater wiehert, so tut die Klosterfrau den Riegel weg«; »Wer sein Weib verloren hat, muß es im Schottenkloster suchen«; »Gefüllte Schnürbrust ist ein gut Gericht! sagen die Pfaffen«; »Es ist 'ne Nonne, oder 'ne Hure«; »Ein Mohr schwärzt den andern nicht! – sagte die Nonne zum Pater, da lag sie auf ihm«; »Das hat seine Bedeutung! wie des Mönches Hand unter der Priorin Tafel« …

171. Der Pfaffen Kirchweih. Karikatur von Hans Holbein auf das Klosterleben. Holzschnitt. Original im Germanischen Museum, Nürnberg

Rabelais' Gargantua, die Dunkelmännerbriefe und zahlreiche der hier in Frage kommenden Schwänke und Volkssprichwörter haben sich das Bürgerrecht in der Weltliteratur errungen. Darum werden diese Werke aber heute doch erst von den allerwenigsten begriffen. Und das ist gar nicht verwunderlich. Es darf nie und nimmer vergessen werden, daß ein Werk wie das des Curé von Meudon nur von den ganz Reifen und ganz Freien gewürdigt zu werden vermag. Dieser gigantische Groteskhumor ist eine Kost, die eine absolute Freiheit des Blickes und ein Urteilsvermögen, das über der Zeiten Raum hinauszuschweifen vermag, voraussetzt. Die kurzfüßige Philistermoral mit ihren kleinen Maßstäben kann das nie fassen, sie hat für solche Naturgewalt immer nur den billigen Begriff »schamlos«. Dieselbe Reife des Urteiles erfordert auch die erotische Karikatur der Renaissance. –

Die Karikatur muß den Stempel dieser kraftgetränkten Atmosphäre leuchtend an der Stirne tragen. Und das ist auch durchweg der Fall, das offenbart der Inhalt, die Stoffwahl und die Stoffbehandlung. Die Kühnheit steckte überall die weitesten Grenzen. Man schreckte vor nichts zurück und kannte kein Maßhalten. Der Sieg der Sinnlichkeit offenbarte sich infolgedessen auf Schritt und Tritt. Nicht im symbolischen Gewande und nicht hinter verschleiernden Formen, sondern unverhüllt und vor aller Welt stimmte die Wollust an Amors Laute die Saiten (Bild 156). Car tel est notre plaisir! Das Leben manifestierte sich mit Vorliebe sinnlich, und die Sinnlichkeit gab darum am häufigsten den Ton und die Melodie in der Karikatur an, jedenfalls mischte sie stets einige ihrer Noten darunter …

Die Renaissance hat in allem, wie im ersten Teile gegenüber der Erotik in der ernsten Kunst dargelegt wurde, auf das Altertum zurückgegriffen, weil es dort eine Denkform vorfand, die sich ohne weiteres auf den neuen ökonomischen Inhalt der Zeit anwenden ließ. Das satirische Lachen machte keine Ausnahme. Und wie die ernste Kunst die Götterherrlichkeit von neuem mit Fleiß kopierte und sich daran ergötzte, so hat der Renaissancewitz starke Anlehen beim Witze der Alten gemacht. Bereitwillig griff man nach allem, was man unter dem Schutte der Vergangenheit fand, akzeptierte die alte Form oder goß denselben Gedanken in moderne Formen um. Ein geradezu klassisches Beispiel für diese Neuprägung des antiken Witzes ist der kühne Triumphzug Priaps von Francesco Salviati (s. Beilage). Bei den Alten war dieser Triumphzug der Inhalt einer kleinen Gemme – so kam er aus dem Schutte zutage (Bild 18) – die Renaissance machte einen stattlichen Kupferstich daraus. Welche Übereinstimmung in allem, und dennoch, welch himmelweiter Unterschied! Einst in der Antike klassische Harmonie, die erhabene Ruhe selbst im turbulentesten Triumphe, jetzt aber ist es durchpulst von der stürmenden Leidenschaft moderner Menschen. Bei den Alten ist es eine wunderbare symbolische Darstellung des Liebesaktes, in der Renaissance ist es das denkbar kühnste und kraftstrotzendste Kampfblatt gegen die Prüderie geworden; aus jedem Striche klingt es in jubelnden Akkorden: Schweigt doch, ihr Lügner, ihr Heuchler! Die gesunde und starke Sinnlichkeit ist doch das Größte, das Schönste, nur in euch und durch euch, ihr Asketen, wird es häßlich, wird es niedrig! Ihr macht das Göttliche zum Tierischen! Außerdem verhöhnte die Renaissance auf diese Weise die damalige Manie der Festzüge. Die Gemme der Alten bewundern wir als reines Kunstwerk, beim Beschauen von Salviatis Kupferstich lachen wir mit vollen Backen mit. Man betrachte nur die eine Pointe, mit der Salviati u. a. den Triumphzug Priaps erweitert hat, daß sich die beiden Amoretten bei ihrem delikaten Bemühen, dem nahenden Sieger das noch verschlossene Tor zu öffnen, die Nase zuhalten. Das ist ewiger Witz.

Anlehen bei den Alten sind auch Agostino Carracis Blätter, die hierher gehören. Ist es bei Salviati brausender Triumph, so ist es in dem »Sondeur« Carracis breites, behagliches Lachen (Bild 159) oder in seiner »Toilette der Venus« (Bild 61) delikatester erotischer Scherz. Derartige Variationen oder Anlehen beim antiken Witz sind noch zahlreiche in der Renaissance gemacht worden, diese drei Stücke sind nur Proben.

Die rein erotische Karikatur ist in der Renaissance in zahlreichen Fällen zweifellos ergebener Diener der sinnlichen Freuden, mittafelnder Festgenosse, der dazu beitragen will, die genießende Lust in tollster Weise auf die Spitze zu treiben. Aber sie hatte doch auch ihre andere Aufgabe zu erfüllen, Richter und höhnender Spötter zu sein, der die kühnste Form nur deshalb wählte, um recht wirkungsvoll zu sein. Eine persönliche Karikatur mit ausgesprochen satirischer Tendenz zeigt die auf den römischen Bischof Giovio (1483-1552) erschienene, in Bild 154 wiedergegebene Spottmünze. Giovio war in seiner römischen Zeit, bevor er Bischof von Nocera wurde, zwar noch nicht als der Geschichtschreiber seiner Zeit berühmt, wohl aber in hohem Maße durch seine erotischen Ausschweifungen. Die Fama meldete, daß keine schöne Römerin seinen Beichtstuhl betrete, der er nicht von den Seligkeiten der irdischen Liebe spreche, und die er nicht zur persönlichen Absolution zu sich in seinen Palast lade. Dieser Ruf gab zu dieser charakteristischen Spottmünze Veranlassung; aus den Attributen des priapischen Gottes setzt sich sein ganzes Bild zusammen, das formt einzig sein Wesen; er ist nur Phallus. Diese grotesk-symbolische Form der Karikierung wurde, wie wir noch an verschiedenen Beispielen sehen werden, später häufig geübt. Ob aber die Karikatur Govios die erste dieser Art war, mag freilich dahingestellt bleiben. Auf der Aversseite zeigt diese Münze das ins Faunische übertriebene, mit Faunshörnern gezierte, wirkliche Porträt von Giovio. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß diese Spottmünze von anderer Seite neuerdings auf Aretin gedeutet wird; auf den sie gewiß ebenso gut passen würde. Die Renaissance hat eine ganze Reihe direkt persönlicher Karikaturen hervorgebracht, die Spottmünze war dafür die beliebteste Form. Solche Spottmünzen sind auch auf die meisten Päpste erschienen, so auf Alexander VI., Leo X., Julius II. Die Spottmünzen auf diese Päpste sind alle erotischen Charakters gewesen, so wurde z. B. Alexander VI. als ein Stier in brünstigster Wut karikiert.

Die Sünden des Papsttumes und aller Glieder der Kirche wurden jetzt immer häufiger auch mit dem Zeichenstift illustriert. Man illustrierte die boshaften Witze, die man an den Tafeln der Kardinäle mit breitem Behagen aufbrachte, und die oft schon tags darauf Pasquino dem gesamten römischen Volk ausplauderte. Man illustrierte, wie der Papst eine Bulle wider das unkeusche Leben verliest und dabei ein Kindlein in den Armen wiegt, das freilich nicht das Jesuskindlein ist, sondern eines der seinigen. Die Geschichte der Päpstin Johanna bekam ihren erläuternden Bildschmuck; im Bilde konnte man schauen, wie die angebliche Päpstin Johanna auf offener Straße niederkommt, verhöhnt vom Narren, dem öffentlichen Gewissen (Bild 167).

Aber wenn es auch stimmte: je näher bei Rom, um so größer der Unglaube und um so geringer die Ehrfurcht vor den Trägern der katholischen Kirche, so fehlte in Italien doch fast gänzlich das Element, was der Sache den sittlichen Hintergrund hätte verleihen können, die zeugende Urkraft, die ernste satirische Note, die die Kühnheit des Vorwurfes rechtfertigt. Italien und vor allem Rom waren an der Erhaltung des Papsttumes interessiert, das schloß den prinzipiellen Gesichtspunkt fast ganz aus und reduzierte alles auf den persönlichen Kampf. Ganz anders in Deutschland. Hier waren die Karikaturen Kampfrufe, prinzipielle Angriffe auf ein feindliches System, das man so lebensgefährlich als möglich verwunden wollte, und das gab denn auch alledem, was in Deutschland erschien, das erhöhende Relief. Wenn man den Papst zeigte, wie er zuchtlose Orgien mit üppigen Weibern feierte, wenn man den Abt beim zärtlichen Schäkern in der Zelle der Nonne darstellte, wenn man die Art der Andachtsübungen, die Mönch und Nonne im Klosterwalde treiben, illustrierte – wenn man dies tat, so waren dies einzeln und insgesamt Anklageschriften. Das gilt selbst davon, wenn ein Bursche wie der urkräftige Peter Flötner, dieser deutsche Herkules, die Versuchung modelliert und als Versucher lüsterne Mönche zeichnet (Bild 161 und 164). Man ist in Deutschland immer moralisierend; weil man sich in der Kämpferrolle befindet. Das belegt auch die erotische Karikatur sehr deutlich bei aller Ausgelassenheit. Solche moralisierende erotische Karikaturen sind z. B. zahlreiche, derbe Darstellungen der käuflichen Liebe, die wir in der Renaissance finden. Proben dafür sind der kleine Holzschnitt von Peter Flötner (Bild 158) und das große prächtige Blatt »Der Narr und das Weib« (Bild 157), das wahrscheinlich auch von der Hand Peter Flötners stammt. Nur die Narrheit singt zum Ruhme des rein Sinnlichen – das ist der Sinn des letztgenannten Blattes. Dieses Moralisieren hinderte natürlich nicht, mitunter alle erotischen Derbheiten der Wirklichkeit unverblümt und geschäftig nachzuzeichnen, wie es der zu solchem Tun besonders geneigte H. S. Beham tat. Beham war voll erfüllt von der zeugenden Kraft der Renaissance; das derbe sinnliche Bild, das wir vom Leben der Bauern und Bürger aufgerollt haben, hat er ebenso derb auf Holzschnitten oder auf der Kupferplatte nachgezeichnet. Das Leben, so wie es sich auf diesen Blättern abspielte, ist übrigens das, was man unter dem »züchtig und ehrbar« von damals zu verstehen hat. Gewiß kommt bei Blättern wie »Die Spinnstube« (s. Beilage) und »Die Bauern hinter der Hecke« (Bild 163) hinzu, daß der Bauer von der damaligen Zeit ausnahmslos verächtlich gemacht wurde, und man ihn sich gar nicht anders als in der Gestalt des wüsten Kumpans, als den Fresser, Säufer, Hurer ohne Sitte und Moral vorzustellen vermochte; – es ist der Ausdruck der heftigen Klassengegnerschaft des Städters. Aber das bäuerliche Leben vollzog sich tatsächlich in dieser Derbheit; die Spinnstube war ein Wirklichkeitsbild, das sich noch im 17., 18., ja selbst im 19. Jahrhundert auf seine Echtheit kontrollieren ließ, andererseits sind »Das Liebespaar hinter dem Zaun« (Bild 49) und die verschiedenen Liebespaare in dem Bilde »Venus« (Bild 162) keine Bauern, sondern ehrsame, begüterte Bürger, und ihre Derbheit in der Liebe steht, wie man sieht, der der Bauern keineswegs nach, es sind dieselben Handgreiflichkeiten. Beham illustrierte also nur mit deutlichen Linien das, was einer der Moralisten jener Zeit sagte: »Bei den Jungfrauen sind gar besonders wohlgelitten die Männer, so nicht allzu zimperlich sind und einen gar herzhaften Griff nicht scheuen, sie sind auch keinem gram, der nach ihren zwo weißen Kugeln greift, die sie lieber zeigen als versteckt halten.« Aus dem Werke Behams ließen sich noch zahlreiche Dokumente zur Illustration der derb-erotischen Sinnlichkeit des Mittelalters beibringen, kühne Betastungen, brünstige Liebkosungen – sie finden sich in den Mappen eines jeden Kupferstichkabinetts (Bild 1, 3 und 155).

172. Der Weiber Flöhenplag. Satirischer Straßburger Kupferstich

173. Die Amme (Gargantuas Amme?) Deutsche groteske Karikatur

Die Derbheit der Zeitauffassung wird auch noch durch den Umstand interessant belegt, daß, wenn einmal der bildlichen Darstellung jede Anstößigkeit mangelte, der Text dafür die allerdeutlichste Sprache redete. So enthält z. B. der gereimte Kommentar zu dem trefflichen Holzschnitte des Hans Weiditz (Bild 4) die folgende deutliche Stelle:

Kommt ein Mönch und heißt durch Gott

So g'hört das zu der Schelmen Rott',

Daß du ihn fragst, wie oft und dick

Ein Nacht versuchet hab' sein Glück,

Wie lang' er hab', wie groß er sey,

Das g'hört all's zu der Schelmerei.

Wollt' er sich dann da von dir klagen,

So sprich, o Mönch, du g'hörst in Wagen,

Wüßt' mein' Frau dein Adamsrut',

So thät sie mir nimmer gut.

Deutsche Karikatur auf den Gebrauch der Venusgürtel

Das ist ohne Frage keine raffinierte Spekulation auf die Lüsternheit des Publikums, denn alle diese Dinge sind gesagt und illustriert mit dem Ausdruck der Selbstverständlichkeit. Und damit erübrigt sich auch in diesem Falle die Frage, ob diese Produkte einer derb-erotischen Polemik unter die Augen der Massen kamen? Sie kamen, denn solches dem Volke vorzuenthalten, lag gar kein Grund vor. Wenn dieses an etwas nicht den geringsten Anstoß nahm, so an derartigen Produkten, es goutierte sogar besonders die gepfefferten Scherze. Die relative Häufigkeit, in der z. B. die Behamschen Blätter dieser Art heute noch anzutreffen sind, belegt nichts anderes, als daß sie zur Zeit ihres Erscheinens besonders stark verbreitet waren, daß sie dem Geschmack der großen Masse entsprochen haben mußten.

174. Groteske phallische Karikatur auf Ludwig XII. von Frankreich. Angeblich von Rabelais

Von den anonymen Karikaturen sind besonders hervorzuheben die auf den Gebrauch des Keuschheitsgürtels. Alle diese Karikaturen sind ein ausgesprochener Hohn auf die Unbeständigkeit der Frauen und die Leichtgläubigkeit der Männer: Ihr Dummen, die ihr glaubt, weil ihr bei eurer schönen Frau mit einem silbernen Gitter das lockende Tor zum Paradiese der irdischen Liebe versperrt habt, nun sei die Keuschheit eurer Frauen verbürgt! Ihr werdet jetzt mehr denn je betrogen werden! – so höhnt der Karikaturist; und mit Recht. Jene Moral, für die die Keuschheit nur in der technischen Unmöglichkeit der letzten Gunstgewährung durch die Frau bestand, erfand auch schon am ersten Tage den Nachschlüssel. Die Sinnlichkeit kam durch den Gebrauch des Venusgürtels sogar doppelt auf ihre Kosten, denn hundert günstige Gelegenheiten boten sich der keuschen Gattin gerade von dem Augenblick an, von dem der Gatte oder Geliebte die physische Treue gesichert glaubte. Sie darf jetzt nicht nur, nein sie soll sogar, wie schon oben angedeutet wurde, mit den Freunden des Hauses, mit den Gästen, und selbst mit ihren Liebhabern ganz ungezwungen verkehren; sie darf dadurch die Sinne ihrer Courmacher wie ihre eigenen aufs heißeste entflammen – ER weiß ja, sein Reservatrecht, auf das die Zeitmoral die Keuschheit beschränkt, ist gesichert. Aber sie, die teure Gattin, weiß es eben besser. Im verschwiegenen Versteck hat sie den Nachschlüssel geborgen, und willig läßt sie sich daher vom mißtrauischen Gatten den stummen Keuschheitswächter anlegen, wenn er das Haus verläßt. So oft ihre Sinne danach verlangen, wird sie sich doch im Arm eines Hausfreundes nach Herzenslust ergötzen und in vollen Zügen » prendre de cette bonne eau qui est si douce sans sucre«, wie Brantome sagt, und der mißtrauische Gatte wird das Schloß doch immer unversehrt finden. Das Spottblatt auf die Anwendung des Keuschheitsgürtels, das hier als Beilage vorliegt, erweist, daß seine Anwendung auch in Deutschland ein fleißig geübter Brauch war. Und das Auffinden immer neuer Exemplare, die sich von solchen Tugendhütern in Deutschland erhalten haben, bekräftigt diese Ansicht auch. Die Mehrzahl sind zweifellos Geschenke gewesen, mit denen die Pfeffersäcke ihre Gattinnen beschert haben, wenn sie nach fernen Handelsplätzen reisten und die würdigen Hausfrauen züchtig zu Hause weilen sollten. Freilich die Herren Kaufleute wußten ja aus reicher Erfahrung, daß die freundlichen Nachbarn schon wenige Tage nach ihrer Abreise bei der verlassenen Gattin darum buhlen werden, ihr hilfsbereit den unausbleiblichen Nachthunger zu stillen; und außerdem wußten sie, daß durch die reichen Handelsstädte manch stattlicher Geselle zog, der nach gastlichen Betten eifrige Umschau hielt. Eine große Rolle hat in der deutschen Karikatur stets das Skatologische gespielt. Zu diesen Motiven griff man, wie immer und überall, freilich nicht deshalb, weil man der freien Anschauung huldigte, naturalia non sunt turpia, sondern im Gegenteil, weil man nichts Verächtlicheres und nichts Einfacheres als gerade diese naturalia fand, um die Verachtung gegenüber einer Person oder einer Institution deutlich auszudrücken. Und ferner, weil gemäß der primitiven geistigen Gliederung der Massen hauptsächlich im Beschimpfen der satirische Witz gefunden wurde. Aus diesen Gründen benützte man bei jeder Gelegenheit das Skatologische als kräftiges satirisches Kampfmittel. Als solches tauchte es auch in der Symbolik bei zahllosen Gelegenheiten auf. Peter Flötner stellt so Bacchus dar und verhöhnt damit die viehische Unmäßigkeit (Bild 160). Am häufigsten aber begegnete man diesen Motiven in den heißen und stürmischen Glaubensstreiten der Reformation. Holbein zeigt bei »der Pfaffenkirchweih« durch vomierende Mönche die Unmäßigkeit hinter den Klostermauern (Bild 171). Aber man weiß es noch deutlicher zu sagen: Wer hat denn den Unflat der Mönche in die Welt gebracht? »Der Teufel hat sie vom Galgen gesch …«, so lautete die deutliche Antwort (Bild 168). Welchen Respekt Bürger und Bauersmann hinfort noch vor dem Papsttume haben? Sie weisen ihm den dampfenden Hintern, und seine Krone ist ihnen nur wert, darin ihren Unrat abzusetzen (Bild 169 und 170). Das illustrierte Lukas Cranach, und Luther machte den deutlichen Text dazu. Es hat wenig Karikaturen in der Reformation gegeben, die eine solche Popularität genossen haben wie gerade diese Stücke. Das war aber auch wirklich Geist vom Geiste der Zeit!

175. Groteske phallische Karikatur auf den Papst Julius II. Angeblich von Rabelais

176. Groteske phallische Karikatur auf Franz I. Angeblich von Rabelais

In Holland, wo der bürgerliche Gedanke auf der ganzen Linie gesiegt hatte (S. 50 und 111), und wo infolgedessen der deutlichste Realismus zum unumschränkten Sieger auf dem Gesamtgebiete der Kunst wurde, nahm der erotische Witz –, gemäß der ungeschminkten Freude der Holländer an derben, erotischen Späßen, die sich aus ihrer wirtschaftlichen und politischen Emanzipation ergab – nicht nur den allerbreitesten Raum in der Kunst ein, hier war er aus demselben Grunde wiederum mehr der mittafelnde Festgenosse als der satirisch-höhnende Spielverderber. Mit breitem, sattem Behagen haben die Holländer sowohl den kräftigsten erotischen Witz wie seinen skatologischen Zwillingsbruder in ihre Bilder gebannt und mit besonderer Vorliebe an die Wände ihrer Stuben genagelt; je zynischer und obszöner eine Sache war, um so lieber. Das liegt im Wesen der Lebenslust, denn dasselbe Gebaren trat zutage, wo und wann die Lebenslust einmal gesiegt hat. Die Holländer freuten sich ihres schönen Lebens, sie wollten immer mehr Gelegenheiten zur Freude zum Lachen haben. Infolgedessen wurden unbewußt viele malerischen Schöpfungen zur Karikatur, darin der derbste Scherz sich austobte. Die ewigen Meister dieser strotzend überschäumenden Lebensfülle, Hals, Jan Steen, Brouwer, Ostade, haben wir schon im ersten Teil an berühmten Proben kennen lernen. Was gibt es Schöneres auf der Welt als unser Leben? so fragt die Zeit, und die selbstverständliche Schlußfolgerung für die Kunst war, dieses Leben zu kopieren, pointiert in der Richtung der Lebensgenüsse, die man goutierte. Das führte sowohl zur erotischen wie zur skatologischen Karikatur. Aus vollem Halse lachte jeder mit, wenn solche Scherze gemacht wurden, wie »die schöne Hirtin« (Bild 70) – ein jeder begriff den obszönen Sinn in dieser Demonstration – oder »der neugierige Fläme« (Bild 181) sie treibt; denn mit Vergnügen griff doch selbst ein jeder, wo sich die Gelegenheit bot, einer Magd oder einer Bäuerin an den derben Busen (Bild 46 und 69) – kein Wunder also, daß man die Darstellung davon am allerliebsten in die Stube hing, und wenn der Maler eine solche Szene noch obendrein mit einigen weiteren Unzüchtigkeiten verstärkte, wie es z. B. Ostade in dem Bilde »Bäuerliche Scherze« (Bild 73) machte, da war des Gelächters sicher kein Ende. Es mag wenige zeitgenössische Künstler gegeben haben, die gar keinen Faden in dieser Richtung mitgesponnen haben (Bild 68 und 179); selbst Rembrandt, der Größte der Großen, fehlte nicht, er hat sogar einiges ganz Bedeutsame auf diesem Gebiete geschaffen. Denn in der Stoffwahl und in der Darstellung war Rembrandt um nichts zahmer als die Frivolsten und Derbsten seiner Zeit. Es sei nur sein pissender Bauer und die pissende Bäurin genannt, diese Meisterwerke der Realistik. Von Rembrandts erotischen Kupfern ist am berühmtesten »Der Mönch im Kornfeld«. Es ist die derbe Wirklichkeit mit kühnem Griffel realistisch nachgeschrieben (Bild 180). In diesem Blatt handelte es sich freilich nicht um einen stimulierenden Scherz, dazu hätte es anders gemacht werden müssen, sondern um eine sehr ernste Satire, die durch die Ruhe, Sachlichkeit und Selbstverständlichkeit, mit der die Szene aus dem Leben künstlerisch notiert ist, um so überzeugender wirkt. (Vgl. auch Bild 64-66.)

177. Groteske phallische Karikatur auf Franz I. Angeblich von Rabelais

178. Groteske phallische Karikatur auf Kardinal von Guise. Angeblich von Rabelais

Zum Schlusse dieses Kapitels ist noch einiges über das Groteske in der erotischen Karikatur der Renaissance zu sagen. Es ist bereits am Eingange dieses Abschnittes dargelegt worden, daß das Groteske mit innerer Notwendigkeit zu einem Ausdrucksmittel der in der Renaissance herrschenden Kühnheit wurde. Es ist aber auch weiter betont worden, daß es in der bildlichen Satire nicht diejenige Höhe erreichte und auch nicht erreichen konnte wie in der Literatur, speziell in dem Werke des Rabelais. Es ist nun interessant, daß das Bezeichnendste, was an grotesker Karikatur in der Renaissance erschien, sich ebenfalls an Rabelais knüpft; es sind dies nämlich die Illustrationen, die 1565 zu Gargantua und Pantagruel erschienen sind. In diesen Karikaturen pulsiert die Kühnheit der Renaissance, und in ihnen ist auch der groteske Stil voll zu seinem Rechte gekommen. Diese Illustrationen sind wenige Jahre nach dem Tode von Rabelais zum erstenmal veröffentlicht worden, und der Buchhändler, bei dem sie erschienen sind, ein Freund von Rabelais, hat sie als Karikaturen von Rabelais' eigener Hand bezeichnet. Diese Angabe hat sich längst als eine Buchhändlerspekulation ergeben; aber das schmälert an ihrem Wert als groteske Schöpfungen nichts, denn wenn diese Illustrationen auch nicht von Rabelais' Hand sind, so lebt in ihnen doch Rabelaisscher Geist, Rabelaisscher Witz und vor allem Rabelaissche Kühnheit, – jedes der hier abgebildeten Stücke ist dafür ein ausreichender Beleg, denn jedes deckt sich vollauf mit der grotesken Kühnheit, die in den oben zitierten Stellen aus »Gargantua und Pantagruel« so wild ihr Zepter schwingt. Welch schöpferischer Witz war hier tätig, und welch freier Geist waltete in diesen phallischen Schwelgereien! Wenn man eine Karikatur wie Bild 176 ansieht, beginnt man an die Kraft des »Ackermännleins« zu glauben, dessen Panurg sich so stolz und doch so gelassen rühmte. Unter den hundertundzwanzig Illustrationen zu Rabelais, denen diese Stücke entnommen sind, befindet sich noch ein ganzes Dutzend ähnlicher phallischer Grotesken.

179. Jean Molenaer: Der Geruch. Haager Gemäldegalerie