|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

181. Adrian Ostade: Der neugierige Fläme. Farbiger Kupferstich

Das 17. Jahrhundert. Deutschland und Holland

Die deutsche Kultur hat nach den stolzen Tagen des Humanismus und der Renaissance einen zweifachen Tod zu erleiden gehabt.

Herrlich und unvergleichlich strebte sie im 15. und 16. Jahrhundert empor. Wissenschaft, Kunst und Literatur blühten wie nie zuvor und wie niemals mehr danach in Deutschland. Wir erlebten das stolzeste Kunstzeitalter der deutschen Geschichte, mit dem gemessen jede andere Epoche klein erscheint. Gewiß darf man auch die schöpferische Kraft des Mittelalters niemals zu gering einschätzen. Diese »finstere« Zeit hat künstlerisch außerordentlich Großes vollbracht. Aber im Mittelalter konzentrierte sich die schöpferische Produktion sozusagen ausschließlich auf einen einzigen Punkt: auf die Herrschaftssitze der das Mittelalter materiell und damit auch geistig beherrschenden Macht, auf die Erbauung der Kirchen und Dome. Hier gipfelte alles, hierauf beschränkte sich aber auch fast alles, und außerdem bedurfte es stets der Kraft von mehreren Jahrhunderten, um ein einziges dieser stolzen Werke zu errichten. Mit dem Eintreten des städtischen Bürgertums als politische und oberste wirtschaftliche Macht in die Geschichte wurde das gesamte Leben in allen seinen Erscheinungsformen künstlerisch verklärt. Es war wie das gewaltige Hervorbrechen eines Quelles, der seine blitzenden Strahlen aus tausend Röhren und nach tausend Richtungen zugleich schickte. Und im kleinsten der vielen Strahlen lebte und wirkte die treibende Urkraft und machte das Geschaffene unsterblich. Reichtum zu erzeugen, war die wirtschaftliche Tendenz des neuen Zeitalters; ein unübersehbarer Reichtum der Form, und ein ebenso unerschöpflicher Reichtum des Inhaltes wurden seine künstlerischen Merkmale.

Am Ausgange des 16. Jahrhunderts war dies jedoch alles tot, die aufsteigende Entwicklung hatte jäh ihr Ende erreicht. Warum? Gewiß nicht, weil innerhalb zweier Jahrhunderte die schöpferische Kraft in den deutschen Hirnen verbraucht gewesen wäre, o nein, aber eine entscheidende wirtschaftliche Verschiebung auf dem Weltmarkte hatte stattgefunden: der Seeweg nach Ostindien war entdeckt worden, und damit waren die großen deutschen Handelsstraßen, auf denen sich ehedem schwerbeladene Warenzüge hintereinander herschoben, öde geworden. Mit anderen Worten: der Goldstrom, der die Geldkatzen der Nürnberger, Augsburger, Ulmer und anderer Patrizier mit strotzenden Reichtümern füllte, war binnen eines halben Jahrhunderts vollständig versiegt. Die Rolle, die bis dahin die Deutschen inne hatten, war auf Holland übergegangen, und Deutschland hatte aufgehört, der große Handelsherr zu sein, in dessen Kontoren Kunst und Wissenschaft ihre lohnenden Aufträge erhalten hatten. Da wir diese Umwälzung bereits im ersten Teile dieses Buches in ihren Ursachen ausführlich begründet haben, können wir uns hier mit diesem kurzen Resümee und mit dem Hinweis auf die früheren Ausführungen (vgl. S. 52 ff.) begnügen.

Das war der erste Tod, den die deutsche Kultur zu erleiden gehabt hatte. Den zweiten erlitt sie im Dreißigjährigen Krieg. Auf deutschem Boden wurden die Kämpfe um die Weltmacht zwischen Spanien und Frankreich ausgefochten; denn darum handelte es sich in diesem Ringen und nicht um den Papismus und den evangelischen Glauben, wie die Kinderfibelgeschichtsweisheit mit ihrer ideologischen Brille so lange wähnte und lehrte. Aus diesem Kriege ging Deutschland als eine grauenhaft armselige Kreatur hervor, die fast nichts mehr zu brechen und zu beißen hatte, und deren Instinkte obendrein durch die dreißig Jahre währende Blut- und Verbrecheratmosphäre, in die alles eingehüllt war, einen Rückfall in die Barbarei erlebt hatten.

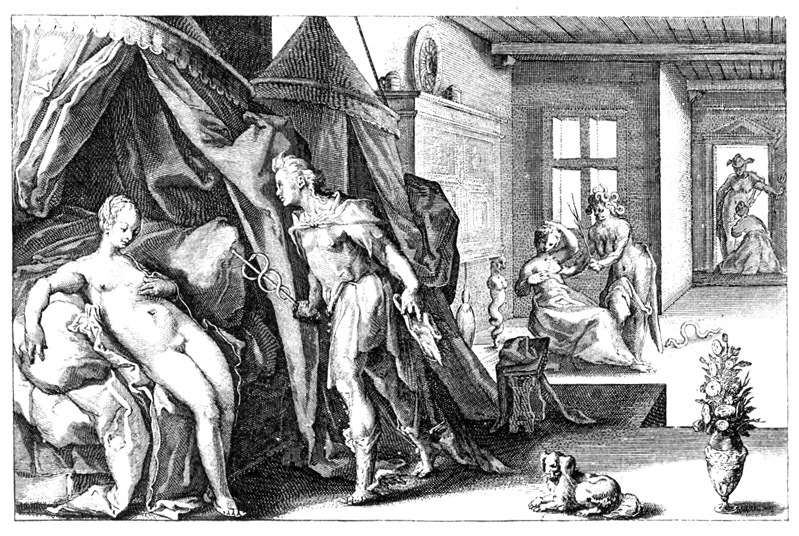

182. Heinrich Goltzius: Käufliche Liebe. Holländischer satirischer Kupferstich

Wie wollte man da noch von Kultur reden und an Kulturaufgaben denken? Eine baldige Erholung war gleichfalls ausgeschlossen. Und zwar wegen der aus der allgemeinen ökonomischen Situation gleichzeitig hervorgehenden Entwicklung zum Absolutismus. Dieser führte dazu, daß auf Jahrzehnte hinaus nur von einem Weitersiechen des deutschen Volkes geredet werden konnte, denn der deutsche Absolutismus teilte echt brüderlich mit jedem Gulden, der in die Tasche des deutschen Bürgertums wanderte; d. h. er sorgte peinlich dafür, daß dem dummen Trottel von Untertan stets die kleinere Hälfte verblieb.

*

Ein langsames aber unaufhaltsames Verklingen des Großen und Starken, in dem das Wesen der Kunst am Beginne des 16. Jahrhunderts bestanden hatte, ist das Stigma der Kunst am Ausgange desselben Jahrhunderts; ein zwar nicht langsames aber ebenso unaufhaltsames Versinken in brutale Roheit und fast völlige Impotenz ist das Stigma, das mit dem Anheben des Dreißigjährigen Krieges überall und mit wachsender Deutlichkeit der Kunst sich aufdrückt – die geistige Ausstrahlung des Weges vom Reichtume zur Armut. Dieses Stigma tragen alle Kunstgebiete: Literatur wie Malerei, Prosa wie Poesie, die ernste Malerei wie die satirische Kunst. Die wenigen imponierenden Blöcke, die vereinzelt aus diesen verschiedenen Gebieten hervorragen, sind nur Zeugnisse dafür, welch ungeheure Kraft hier verebbte.

Diesen ganzen Weg der Entwicklung nach unten zu verfolgen und zu belegen, erübrigt sich hier. Unerläßlich ist dagegen eine, wenn auch nur knappe Charakterisierung des endlichen Tiefstandes, auf den schließlich alles hinabsank.

In der Romanliteratur, die bei Beginn des 17. Jahrhunderts, wenn nicht gerade erst entstand, so doch mehr in Blüte kam, spielten die größte Rolle die Abenteuerschilderungen, der Schelmen- und Studentenroman. Die berühmtesten dieser Romane sind die Schilderungen Grimmelshausens, des biederen Simplicius Simplicissimus, Christian Reuters Reiseroman »Schelmuffsky« und »der verliebte Studente« von Celander. Das Abenteuerliche, dem in dem viele Jahrzehnte nachwirkenden Dreißigjährigen Krieg eine unerschöpfliche Nährquelle entstanden war, hatte einen ebensowenig nachlassenden Anreiz zur Schilderung hinterlassen. Dieser Anreiz wurde überdies noch verstärkt. Und zwar durch die wirtschaftliche Besitznahme der Welt und das damit verbundene Vordringen in ferne unbekannte Welten. Außerdem war dieses Interesse am Reiseroman zugleich die Folge des Sehnens, aus der ärmlichen Enge, in der man sich selbst befand, herauszukommen …

Es ist durchweg ein furchtbares Kulturbild, das sich einem aufrollt, wenn man diese und ähnliche Schriften studiert. Das Werk des wackeren Simplicius gilt in erster Linie als ein hervorragendes literarisches Meisterwerk, aber sein kulturhistorischer Gehalt, die Kenntnis, die es uns von der materiellen, geistigen und moralischen Verwahrlosung der Zeit erschließt, ist doch noch ungleich wertvoller als die Form, in die diese Tatsachen gekleidet sind. Wir erfahren nirgends so erschöpfend und so überzeugend, welch grimmiger Art die Leiden waren, mit denen das arme Volk im Namen der Religion heimgesucht wurde, bis es zusammenbrach; wie viehisch das Genießen der Sieger in ihrem Blutrausche war. Gleich der Anfang, wo Simplex die Plünderung des elterlichen Gehöftes durch Soldaten und die Greuel, die sich dabei abspielten, beschreibt, ist eine klassische Probe, die beides belegt. Grimmelshausen schreibt:

»Kupfer- und Zinngeschirr schlugen sie zusammen und packten die gebogenen und verderbten Stücke ein; Bettladen, Tische, Stühle und Bänke verbrannten sie, da doch viele Klaftern dürres Holz im Hofe lagen; Häfen und Schüsseln mußten endlich alle entzwei, entweder weil sie lieber Gebratenes aßen, oder weil sie bedacht waren, nur eine einzige Mahlzeit allda zu halten. Unsre Magd ward im Stalle dermaßen behandelt, daß sie nicht mehr aus demselben herausgehen konnte, was zwar eine Schande ist zu melden! Den Knecht legten sie gebunden auf die Erde, stellten ihm ein Sperrholz in den Mund und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstiges Mistlachenwasser in den Leib – das nannten sie einen schwedischen Trunk, der ihm aber gar nicht schmeckte, sondern in seinem Gesichte sehr wunderliche Mienen verursachte. Dadurch zwangen sie ihn, eine Partei anderwärts zu führen, allda sie Menschen und Vieh hinwegnahmen und in unsern Hof brachten, unter welchen mein Knan, meine Meuder und unsere Ursele auch waren. Da fing man nun erst an, die Steine von den Pistolen und hingegen anstatt deren die Daumen der Bauern aufzuschrauben und die armen Schelme so zu foltern, als wenn man hätte Hexen brennen wollen; maßen sie auch einen von den gefangenen Bauern bereits in den Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren; ungeachtet er noch nichts bekannt hatte; einem andern machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, so daß ihm das Blut zu Mund, Nase und Ohren heraussprang. Kurz es hatte jeder seine eigene Erfindung, die Bauern zu peinigen, und also auch jeder Bauer seine besondere Marter … Von den gefangenen Weibern, Mägden und Töchtern weiß ich etwas Besonderes nicht zu sagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie sie mit ihnen umgingen. Nur das weiß ich noch recht wohl, daß man zum Teil hin und wieder in den Winkeln erbärmlich schreien hörte, und ich schätze wohl, es sei meiner Meuder und unsrer Ursele nicht besser ergangen, als den andern.«

183. Gabeler: Am Hofe des Königs Sardanapal. Karikatur auf das höfische Lasterleben im 17. Jahrhundert

184. Callot: Groteske phallische Karikatur

Nun die Gegenseite. Auf welchem Niveau die geselligen Vergnügungen dieses Zeitalters standen, mag eine Ballschilderung aus Celanders verliebtem Studenten belegen; dieses Zitat belegt zu gleicher Zeit, welch lüsterner Ton und welche Art von Realismus in der Romanliteratur damals dominierte:

Hierauf begab er sich mit Selandern nach dem Ball, tanzte aber sehr wenig, sondern brachte die meiste Zeit in Diskursen mit einem Cavalier von Rouan, Namens Pulchremons hin, welcher ihm eine solche Aventüre erzählte, die der Aufmerksamkeit würdig war.

Der Prinz von Behrenklau hub er an, ob er wohl eine der schönsten Prinzessinnen zum Gemahl hat, so begehet er doch so viel Ausschweifungen, und selbige nicht heimlich, daß ich einen vollständigen Diskurs davon formieren könnte.

Diejenige Dame aber, mit der er in der vertraulichsten Freundschaft steht, ist die von Ucasana, eine vornehme Hofdame. Sie ist etwas lang von Person, mittelmäßiger Statur, und wohl gebildet im Gesichte, und unter anderen Qualitäten mit einem guten Verstande begabet, welcher aber von einer nicht geringen Hoffärtigkeit begleitet wird, und also mehr Widerwillen als Gunst ihr bei Leuten ihres Standes zu Wege bringt. Wozu denn kommt, daß sie sich der Liebe des Prinzens sehr überhebet, als wodurch ihr Mann eine ansehnliche Charge bei Hofe erhalten.

Sie nahm, als ihr der Prinz seine Liebe antrug, dieselbe mit der größten Courtoisie an, und machte sich gar kein Bedenken ihm dasjenige mitzuteilen, was sie ihrem Mann allein versparen sollte. Dafür genosse sie auch die größten Caressen hinwiederum von ihm, und die häufige Geschenke überschwemmten sie dergestalt, daß man den Zufluß täglich spühren tunte, denn er unterließ, noch versäumte nichts, wodurch er ihr einige Douceurs machen konnte, doch war er gar nicht heimlich in seiner Liebe, sondern ließ dieselbe vor den Augen des ganzen Hofes spühren und merken.

Er karessierte die Ucasana ja so heftig als seine Gemahlin, so gar daß er sich bei derselben lieber als bei der Gemahlin aufhielt: Denn es mochte ein Ball, eine Comoedie, oder sonst was gehalten werden, so begab er sich dahin, wo die Ucasana war, sollte er auch andere angenehme Gesellschaften darüber verlassen, und alsdann war aller Apetit, der Comoedie oder Festinen zuzusehen, bei ihm aus, weil er denn die Zeit mit der Ucasana hinbrachte.

Wie denn kurz vor meiner Abreise nach Elysien er vor einem Fenster mit ihr stand, und einer Bären-Hetze zusahe: da er dann, daß es diejenigen, die Achtung darauf gaben, sehen kunten, sie karessierte, und ein solches Handgemenge mit ihr vorhatte, daß die Echarpe meist zum Fenster hinausflog. Hiemit endigte der von Pulchremons seine Erzehlung, und Infortunio ward von einer artigen Jungfer zum Tantze gefordert, er willfahrte ihr darinnen, hatte aber das Unglück, daß dem Frauenzimmer übel wurde, und er mit ihr vom Tanzplatze weichen mußte.

Wie er nun in ein Nebenzimmer mit ihr sich begab, und sie wieder erquicken ließ, hörte er Jemand im Zurückgehen, also reden in dem nächsten Zimmer:

Schönste Florine, was vor eine unaussprechliche Süßigkeit zollen mir eure Rosenlippen, der Nektar kann den Jupiter nicht so sehr berauschen, als mir dieselben trunken machen. Ihr scherzet artiger Selander, hub das Frauenzimmer an, und gedenket mir etwas zu überreden, das euch doch nicht von Herzen geht. Ach Florine, fing Selander hinwieder an, worin bestehet wohl die größte Glückseligkeit, als in einem Kusse? und was ist es anders, das uns die Himmelsspeise dem Manna zu kosten gibt, als die Lippen und Brüste? Ihr scherzet, Selander, erwiderte das Frauenzimmer. Das folgende aber redete sie ein wenig sachte, daß Infortunio nur diese Worte verstund: Nicht die – – sondern die – – zinset die größte – – vor euch Manns-Personen. Er versetzte darauf: recht Florine die – läßt uns das Paradies schmecken, die – – aber zeigen es nur von Ferne. Hierauf ward es ganz stille, und Infortunio hätte sich bald wegbegeben, wenn sie nicht darinnen wieder angehoben zu reden. Wie Selander, sagte das Frauenzimmer, behauptet ihr noch, daß der Mund die himmlische Speise reichet? Nachdem ich euren Schooß gekostet, erwiderte Selander, gestehe ich, daß der Mund ihm weichen muß; denn die Quintessenze aller Lust kömmt da zusammen. Haltet ein, sagte sie darauf, und seid nicht allzu mutwillig. Selander, ihr unternehmet euch allzuviel Freiheiten, gedenket zuviel ist schädlich. Vergönnet, warf er ein, schönste Florine, daß ich mich recht berausche in der unerschöpflichen Quelle der Lustbarkeiten; meine Seele schwebet auf der Zungen, und ein angenehmer Tod entseelet mich. Ach – – Florine – – ich bin entzücket, und der Baum des Lebens reichet mir die Früchte der Erkenntnis der himmlischen Lüste. Ach Florine, löschet den Brand meiner Seelen! und gebet meinen Lippen zur Kühlung den Julep eurer Brüste. Was fangt ihr an, Selander? hörte er das Frauenzimmer reden, lasset doch den Busen unaufgeschnüret, die Brüste sind ohnedem fast bloß. Lasset doch, bitte ich schönste Florine, warf Selander ein, meine verwegene Hand, die Vorgebirge der guten Hoffnung, die zum engen Canaan führen, auch bedienen, und entziehet ihnen nicht das schuldige Opfer so ihnen zukömmt. Thut was ihr wollet, war der Florinen Antwort, doch machet es nicht zu lang, wir müssen wieder zu der Gesellschaft gehen.

Hier begab sich Infortunio wieder in den Saal wo die Gesellschaft beieinander, sagte aber nichts von denjenigen was er gehöret, sondern wie er den Selander kommen sahe, sagte er zu ihm, wie stehts, Bruder? ist der Rausch ausgeschlaffen, und haben die Brüste der Florine dich wieder erquicket?

Selander erschrak darüber nicht wenig, gab sich aber bald wieder, weil er der Verschwiegenheit seines Freundes versichert war; und eröffnete ihm, daß Florine die Tochter wäre aus dem Hause, darinn sie sich aufhielten, und daß er ihr zu gefallen, den Ball angestellet, wovor sie ihm dann erkenntlich gewest, und alle Liebesfreiheiten zugelassen, auch dazu mit einem köstlichen Ringe regalieret, vor seine Bedienungen. Als sich der Ball bis in die späte Nacht verzogen, gieng die Gesellschaft auseinander. (Zitiert nach dem bei Julius Zeitler, Leipzig, erschienenen Neudruck.)

185. Heinrich Ullrich: Der Bauer und die liebeshungrige Schloßfrau

186. Erotische Stammbuchillustration. 1648

Die zeitgenössische Poesie gab solcher Deutlichkeit nicht nur nichts nach, sondern war sogar noch wesentlich phallischer, denn wenn es wirklich ein klassisches Beispiel gibt, welch grobe, gemein-rohe Auffassung das deutsche Bürgertum im 17. Jahrhundert von der Galanterie, der Sinnlichkeit, der Liebe überhaupt hatte, so sind es die Produkte der schlesischen Dichterschule. Obenan stehen die Werke der Hofmannswaldau und Lohenstein, die Häupter dieser Schule. Schon wenige Proben rechtfertigen dies Urteil. Die erotische Neugier des Mannes hat Hofmannswaldau in folgenden Zeilen besungen:

Es dachte Lesbie, sie säße ganz allein.

Indem sie wohlverwahrt die Fenster und die Türen,

Doch ließ sich Sylvius den geilen Fürwitz führen

Und schaute durch ein Loch in ihr Gemach hinein.

Auf ihrem linken Knie lag ihr das rechte Bein,

Die Hand war höchst bemüht, den Schuh ihr zuzuschnüren.

Er schaute, wie das Moos Zinnober weiß zu zieren.

Und wie Cupido will mit Lust gewieget sein.

Es rufte Sylvius: wie zierlich sind die Waden

Mit warmem Schnee bedeckt, mit Elfenbein beladen!

Er sähe selbst den Ort, wo seine Hoffnung stund.

Es lachte Sylvius. Sie sprach: du bist verloren.

Zum Schmerze bist du dir und mir zur Pein erkoren.

Denn deine Hoffnung hat ja gar zu schlechten Grund.

Aber das ist noch zahm. Bezeichnender sind schon die folgenden Verse, aus einem Gedichte, das eine Verführung schildert und damit anhebt, daß der Liebhaber die Furcht des Mädchens vor den Schmerzen der Entjungferung zu beschwichtigen sucht:

So darf die Furcht dich nicht verblenden,

Als wenn der Schmerz unüberwindlich sei,

Ich weiß bereits aus meinen Händen:

Die Angeln reißen nicht entzwei.

Du wirst als Helden dich begrüßen

Wenn etwas Blut

Gleich möcht' aus zarten Adern fließen,

Genug: du weißt, daß es uns sachte tut.

*

Fort! Laß das warme Etwas schießen,

Das ich gefühlt und nicht zu nennen weiß.

Laß diesen Nektar mich umfließen,

Mach mich in deinen Armen heiß!

Dein Auge selber heget Flammen

Vom bloßen Dunst,

Laß unsre Hitze doch zusammen,

Mach mich beseelt durch ganz erteilte Gunst!

Was hilft mir doch ein bloß Berühren,

Wenn ich die Ros vom Stock nicht pflücken soll,

Darf ich die schnöden Hände zieren

Und füllen nicht das Herze voll?

Verachte nicht die andern Glieder,

Weil keines schlecht –

Sind dir die Finger nicht zuwider,

Warum ist dir der Daumen denn nicht recht?

187. Erotische Stammbuchillustration. 1648

Es wäre aber ganz falsch, zu glauben, Hofmannswaldau und Lohenstein wären Ausnahmen gewesen. Beileibe nicht, alle ihre Schüler waren ihnen durchaus ebenbürtig. J. G. Gressel, der unter dem Pseudonym Verimontaniqueranus schrieb, leitete eine Gedichtsammlung »Poetisches Frikassee« mit folgendem Gedicht »An das galante und liebenswürdige Frauenzimmer« ein:

… Der schwanenweiße Hals ist die gerade Gasse,

So uns den schönen Weg zum Paradiese zeigt,

Die Hände, welch ich auch in diese Zeilen fasse,

Sind von sehr zarter Art, der keine Seide gleicht.

Denn will man im Palast des Wollustgartens gehen,

So geben selbige durch süße Schmeicheley,

Und sanfte Kützelung das Dürffen zu verstehen,

Wo nicht, so bringen sie es uns mit Schlägen bei.

Ach! Wie vergnügen nicht die weißen Zuckerballen,

Der hohen Brüste Paar, damit man gerne spielt,

Auf welche Berge meist die Männer niederfallen,

Wenn sie die Liebeslust durch Küsse satt gefühlt.

Darauff gelangen sie bald zu dem Freudenorte,

Doch müssen sie annoch ein Stüffgen nunter gehn,

Da ist der glatte Bauch, dann kommt die enge Pforte,

Da siehet man die Pracht des Paradieses stehn.

O angenehmer Platz! Du kleines Tal der Freuden,

Wo Anmutszucker wächst, wo Liebesnektar quillt,

Da kann sich Leib und Geist in holden Rosen weiden,

Wenn man die heiße Lust in kühlen Büschen stillt.

In solchen Deutlichkeiten bestand im 17. Jahrhundert die galante Poesie! Denn wohlgemerkt: die große Mehrzahl der Gedichte war in diesem Ton gehalten. Man errät das schon an den Titeln: »Auf Orantes, welcher ein Liebhaber von Tippen war«, »Als sie ihm selbst im Finstern seine Hand an ihre Bietzgen legte«, »Er wäre ganz erfroren. Sie sollte ihn an ihrem Zobelgen wärmen lassen« usw. Alles strotzt in diesen Gedichten von phallischen Pointen. Der Sechszeiler, der unter dem zuletzt genannten Titel erschien, zeigt, was die öffentliche Sittlichkeit um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts unter zulässigen galanten Scherzen verstand:

Weil alle Glieder fast bei mir erfroren sind,

So laß mich, Gerdilis, an deinen Zobel fühlen,

Ich glaube, daß bei mir sich wieder Wärme findt,

Darf ich fein lange nur mit dem Gebrämbgen spielen;

Krieg ich auffs neue Kraft, (Ach, geh mein Bitten ein!)

Soll süßer Nektar Saft Dank und Belohnung sein.

188. Der Hahnrei. Karikatur auf die betrogenen Ehemänner

Es muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß das nicht etwa Poesie war, die unter der Hand vertrieben und genossen wurde, sondern die offizielle literarische Kost, die dem damaligen Bürgertum öffentlich und allgemein verabreicht wurde. Einer gründlichen Täuschung würde man sich jedoch hingeben, wollte man andererseits glauben, die Höfe hätten solcher Roheit gegenüber eine feinere Gesittung repräsentiert. Ein einziges Dokument genügt, zu beweisen, daß es nicht so war. Die Gräfin Aurora von Königsmark, die schöne Maitresse August des Starken von Sachsen, war aufgefordert worden, einen Bericht über das Liebesverhältnis ihres ermordeten Bruders mit der Gräfin von Platen an den Kurfürsten zu machen. Auroras Bericht lautete in seinen Hauptteilen wörtlich:

»Auf einem großen Balle, wegen der Kurfürstin von Brandenburg angestellt, hat Sie ihm (die Gräfin von Platen dem Grafen von Königsmark) gesagt, wieviel sie von ihm hielte und wie artig sie ihn fände. Das beantwortete er sehr höflich: Er wolle sich bemühen, Ihre so große Amitié zu meritieren. Darauf machte sie ihm die Deklaration d'Amour, worüber er sehr sürpreniert worden, weil Er sich so jung gegen Sie befunden und Sie überdieß eine Maitresse vom Kurfürsten war, daß er nicht wußte, was Er Ihr antworten sollte. Doch aus Furcht, Sie möchte es ihm übel vergelten bei der Herrschaft, antwortete Er so obligeantement, wie Er gekonnt. Sie begehrte aber mehr als Worte, sie wollte – –. Nachdem dies zum öftern geschehen, hat Sie Ihm den Vorschlag getan, des Nachts zu ihr zu kommen … Darauf ist er öfter des Nachts zu Ihr gegangen. Eines Males wie Er bei Ihr gewesen, kommt jemand dieselbe Treppe herauf und klopfet an. Wie Sie nun fraget: wer es wäre, so antwortete jemand: Madame! Je suis un tel et mon Sieur vous demande! Darauf ist Sie aufgestanden, hat Königsmark mit vielen Küssen gebeten, Er möchte sich die Zeit nicht lang werden lassen. Sie wollte bald wieder kommen und vorwenden: Sie wäre krank: machte sich zu Rechte und geht fort, mit einer kleinen Laterne sourde in der Hand. Kaum war Königsmark eingeschlafen, so kam Sie schon wieder. Er frug: ob Sie – –? Sie antwortete: Nein! diesmal nicht; Monsieur wäre krank gewesen und hätte nur sonst mit Ihr sprechen wollen. – Sie hat ihn allenthalben mit aufs Land genommen, oder heimlich zu sich kommen lassen. Zu Linden wäre kein Baum, keine Hecke, keine Bank, wo sie nicht –. In der Kutsche ist Sie ihm auf den Knieen gesessen usw.«

Das war die Umgangssprache bei Hofe, solches war der Ton, in dem man sich bewegte, sowie man irgendwie von galanten Dingen sprach! Und da galante Dinge naturgemäß der Hauptgegenstand aller Unterhaltungen in der Zeit des Maitressenregiments waren, so redete man gar häufig, um nicht zu sagen: ständig in dieser Tonart.

Als ein französisches Seitenstück und damit als einen Beweis, daß diese Tonart damals überall in den galanten Unterhaltungen herrschte, darf man wohl die Gespräche der Aloisea Sigaea aus dem Jahre 1658 ansehen. Nicht daß es sich in diesen Dialogen um wirklich stattgehabte Gespräche handeln würde, diese sind ebenso fingiert wie die Personen, in deren Munde sie sind, und wie die angebliche Verfasserin. Aber unzweifelhaft echt ist daran der Zeitton, und heute weiß man obendrein, daß es sich in diesen ungeheuerlichen phallischen Schilderungen um tatsächliche Ausschweifungen der hohen und höchsten Kreise handelt. Zum letzten Punkt braucht man übrigens nur in den Schilderungen des Simplicius Simplicissimus dessen Pariser Erlebnisse nachzulesen, um ein ergänzendes Seitenstück dazu zu haben.

189. Karikatur auf die ungetreuen Frauen

Diesem rohen, direkt phallischen Grundton entsprachen auch alle anderen Formen des privaten und gesellschaftlichen Lebens, Spiele, Belustigungen, Kunstgeschmack der Zeit usw. August des Starken Wahlspruch lautete: »Gut Bietzeln und gut Geld, kommt durch die ganze Welt.« Er trug einen starken goldenen Siegelring, der als Wappen verschlungene männliche und weibliche Genitalien zeigte, die von dem zitierten Wahlspruch umrahmt waren. Mit diesem Ringe hat August verschiedene Briefe an seine Maitressen gesiegelt. Solchen und ähnlichen Vergnügungen huldigte die Mehrzahl der Duodezdespoten, die das Maitressenregiment kultivierten. Der eine benützte Spielkarten mit erotischen Darstellungen, dem anderen gefielen Spieldosen mit beweglichen erotischen Darstellungen usw. Bei den Tricktrackspielen mit den Hofdamen und Maitressen benützte man Steine, die mit geschnitzten oder eingelegten erotischen Abbildungen geschmückt waren usw. Alle erotischen Spielereien und Scherze, die in Paris auskamen, wurden eifrig nach Deutschland importiert. –

Beim »gemeinen« Volke, soweit es von der lüsternen Atmosphäre, die der Absolutismus in dicken Schwaden ausströmte, unberührt blieb, bewegte sich das erotische Genießen im alten derben Geleise des Mittelalters weiter. Dafür zeugen Hunderte von literarischen Dokumenten, ebenso viele neuentstandene Volkssprichwörter, die Hochzeitssprüche, die im Schwange blieben, und nicht zuletzt die Volkslieder. Ein sogenanntes Studentenlied, das aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammt, das sich aber durch das ganze 17. und 18. Jahrhundert erhalten hat, lautet in seinen Hauptversen folgendermaßen (ein Student spielt auf der Laute vor dem Fenster seiner Geliebten).

Das Mägdlein bald erwachte,

Das Spiel ihr wohl gefiel,

Sie sich nicht lang bedachte,

Machet nicht Polterns viel,

Sie ließ den Knaben ein.

Und führet ihn behende

Mit ihren schneeweißen Händen

In ihr Schlafkämmerlein.

Nun tu mir, mein Studente,

Eins auf der Lauten schlagen,

Darbei ich dich erkennte

Und dich herein hab' bracht.

Jungfrau, das kann ich wohl,

Und will Euch eines schlagen,

Es soll Euch wohl behagen.

Und recht gefallen wohl.

Aber tut Euch auch erbarmen.

Meine Glieder erstarret sein,

Laßt mich vorerst erwärmen

In Euren Ärmelein.

Das Mädlein sprach, ach ja,

Bald er sich zu ihr wendet

Und wärmet sich behende

In ihren Ärmelein.

Bald er ihr eines machte

Auf seinem Saitenspiel,

Das Mägdlein freundlich lachte,

Das Spiel ihr wohl gefiel.

Ach, mein Studente fein.

Was soll ich von Euch sagen,

Ihr könnt die Lauten schlagen

Nach all dem Willen mein.

Ihr habt die rechten Griffe

Gelernet hübsch und fein,

Und wenn es geht fein tiefe,

Das g'fällt dem Herzen mein.

Jungfrau, das können wir all,

Wir lernen es beizeiten,

So können wir's bei den Leuten,

Studenten können's wohl.

Nun ferner tut mir schlagen

Nach Eurem besten Fleiß.

Er schlug ihr unverzagt,

Nach seiner Art und Weis',

Er tat die schönsten Griffe,

Die Saiten täten springen,

Noch war er guter Dingen,

Bis ihm der Wirbel ablief.

Diese Volkspoesie läßt an Deutlichkeit gewiß auch nichts zu wünschen übrig, aber Zeugnis eines angefaulten Rückenmarkes ist sie doch nicht. Das gilt auch von dem, was Neues geschaffen wurde.

*

Das ausschweifende Leben der höheren Klassen um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts, in dem man damals eine der Hauptursachen des allgemeinen Niederganges sah, wurde in satirischer Absicht häufig mit ziemlicher Deutlichkeit dargestellt. Eine gute Probe dafür ist der Kupfer von Sadeler: »Am Hofe des Königs von Sardanapal« (Bild 183). Solche Zeiten schrankenloser Ausschweifung sind wieder gekommen, sagte die Satire und geißelte sie, indem sie deren Bild entrollte. Ebenso deutlich ist die symbolisch-satirische Kennzeichnung der Käuflichkeit der Liebe. Das Geld lockt Frau Venus aufs Lager, und bereitwillig befriedigt sie alle Wünsche des Lasters (Bild 182). Die Derbheit im sinnlichen Genießen ist in dem Kupfer »Der Bauer und die liebeshungrige Schloßfrau« von Heinrich Ullrich sehr gut behandelt. Der brünstige Bauer weiß sehr wohl, daß die geile Schloßfrau nur deshalb den Weg zu seinem Hofe gefunden hat, weil sie geneigt ist, sich von ihm karessieren zu lassen, und daß es gerade seine rohen Huldigungen sind, nach denen die Liebeshungrige lecker ist (Bild 185); der ewige »Nachthunger«, den sie im gräflichen Bette nicht zu stillen vermag, läßt sie die Standesunterschiede vergessen. Diese Kupfer repräsentieren das künstlerisch Gute dieser Epoche; es ist noch der Nachklang der Renaissance. Besonders hervorzuheben ist nur noch J. Callot, aber das ist schon mehr französische Kunst (Bild 184).

Wirklich guten Stücken begegnet man später in Deutschland immer seltener, schließlich gar nicht mehr, und nach dem Dreißigjährigen Kriege war alles mehr oder weniger ungeschlacht, unbeholfen, derb, schlüpfrig; man bewegte sich mit Vorliebe in Obszönitäten und hatte dafür selten die genügende künstlerische Rechtfertigung aufzuweisen.

190. Der Nonnenbereiter. Holländische Karikatur auf die Mönchs- und Nonnenlaster im 18. Jahrhundert

Die folgende Satire »Von denen allgemeinen Lastern der Weiber« aus dem Beginne des 18. Jahrhunderts kann für die literarische Satire geradezu als typisch gelten:

Sie brennen mehr voll Glut, als Ätna Feuer heget,

Sie lechzen nach Genuß der letzten Liebesgunst,

Wonach ihr lüstern Herz stets ein Verlangen träget …

Sie geben zu der Schau die hohen Brüste bloß.

Das Fleisch will selbigen wie krätzigen Leuten jucken,

Sie öffnen ungescheut den Alabasterschoß,

Der Wollust sanftes Naß begierig einzuschlucken.

Dort ließ Semiramis, das mehr als vieh'sche Weib,

Sich einem Hengste gar die tollen Lüste stillen,

Warum? Es konnte nicht den bodenlosen Leib

Ein Mann durch Hitz und Brunst (o böse Tat!) erfüllen.

So klebt das Buhlen noch wie Kletten manchen an,

Zehn Hengste würden sie nach Gnüge kaum vergnügen.

Es ist ihr frecher Leib der Unzucht Ringelbahn,

Es kann ein jeder bald derselben Kleinod kriegen …

Dieser rohen geschmacklosen Form in der literarischen Satire entsprechen in der Karikatur Blätter wie die hier reproduzierten Stücke auf das Hahnreitum: »Weil du nit kannst, du armer Hahn, Eine Henne recht besteigen, Deine Fiedel nit will geigen, Seh ich was ein anderer kann« (Bild 189). Diese satirische Moral könnte textlich und zeichnerisch kaum langweiliger vorgetragen werden; das gleiche gilt von seinem Gegenstück (Bild 188).

Aber diese Stücke sind nur plump. Denn sie sind in der Tat zahm gegenüber jenen, denen man gemeinhin in den damaligen Stammbüchern begegnet. Also in jenen Publikationen, die ausschließlich für den Adel und den zahlungsfähigsten Teil des Publikums bestimmt waren. Le Centre de l'amour heißt eines der verbreitetsten dieser Stammbücher, es erschien 1648; ihm sind die beiden Kupfer entnommen, die wir hier vorführen (Bild 186 und 187). Diese Stücke bedürfen keines weiteren Wortes als Kommentar, ihr Inhalt ist klar und eindeutig und deckt sich vollständig mit dem, was weiter oben über die rohen Formen des Genießens gesagt ist. Unter den fünfzig Kupfern dieses Bändchens befinden sich noch mehr als ein Dutzend Blätter desselben Kalibers.

Die moralisierende Satire fehlt gewiß auch nicht völlig; mehrfach findet man sie in jenen Kupferwerken, in denen jeder menschlichen Narrheit ein besonderes Blatt gewidmet ist, dort findet man denn auch Satiren auf die Venusnarren, Zotennarren usw.

191. Cornelius Dusart: Der geile Beichtiger

Als der Despotismus mit der Entwicklung der absoluten Fürstengewalt immer gehässiger jedes offene Wort verfolgte, wuchs insgeheim natürlich auch der Widerstand und damit auch die Satire empor. Im Worte war es der verächtlich machende Spottname, das Spottgedicht oder das satirische Epigramm, im Bilde bediente man sich mit Vorliebe der Spottmünze; diese ließ sich ebenso leicht in Kurs bringen wie verbergen. Da die Lasten und Schäden der Maitressenwirtschaft am augenfälligsten waren, so richteten sich dagegen auch die meisten Angriffe, und diese waren wiederum der Natur der Sache entsprechend in den meisten Fällen erotischen Charakters. Vor uns liegt eine solche Spottmünze, die sich auf die Gräfin Cosel, eine der berühmten Maitressen August des Starken, bezog. Die Münze ist aus Silber und zeigt auf der einen Seite zwei Amoretten mit verschossenen Pfeilen, auf der anderen einen Hahn, der auf einer Henne sitzt. Die Inschrift lautet: »Wenn du nicht treu willst sein, so – par complaisance.« Der Sinn ist der: Die Gräfin Cosel hatte, als sie noch die Gattin des Grafen von Hoym war, einen derart heftigen Widerwillen gegen ihren Mann, daß sie ihm »die eheliche Beywohnung« weigerte. Dieser machte ihr darob ständig »Reprochen«, und da es ihm nur um den physischen Genuß bei seiner angeblich bezaubernd schönen Gemahlin zu tun war, so entwickelte er das Argument, »sie möchte es ihm dann wenigstens par complaisance gestatten«. Dies wurde später bekannt. Die Spottmünze ist wahrscheinlich erst entstanden, als August der Starke aus der Gräfin Hoym eine Gräfin Cosel machte, und das sächsische Volk an den furchtbaren Lasten, die ihm auferlegt wurden, nur zu deutlich zu spüren bekam, daß diese Damen niemals bloß par complaisance liebten, sondern daß August der Starke ihre »Gefälligkeit« mit ganz ungeheuren Geschenken und Revenuen erkaufen mußte. –

192. Holländische Karikatur auf die mönchischen Nonnenpeitscher im 17. Jahrhundert

Das Merkmal aller volkstümlichen Karikaturen ist natürlich Derbheit gewesen. Das belegen auch sehr deutlich die vielen Blätter, die ein Hauptgegenstand des alten Volkswitzes, das ständige Flohthema, zeugte. Der Floh war schon das Hauptrequisit des mittelalterlichen Witzes gewesen, und er blieb es bis in die Neuzeit hinein. Das ist nur zu begreiflich. Dank der Unreinlichkeit war der flüchtige Springer überall zu finden: Fürst, Graf, Bürger, Bauer und Bettelmann, alle plackte und zwackte er tagaus tagein. Daß man an diesen unbequemen Gast viel Witz verschwendete, war dabei um so weniger ein Wunder, als die Jagd, auf ihn von selbst täglich die drolligsten Situationen schuf. Und daß dieser Witz wiederum hauptsächlich erotisch war, liegt ebenfalls auf der Hand. Darum begegnet man diesem Motiv aber auch in der ernsten galanten Kunst aller Zeiten auf Schritt und Tritt. Der älteste Witz, den man auf diesem Gebiete machte, war der, zu erklären, daß Weiber und Flöhe zusammengehören, und daß die Weiber immer die meisten Flöhe hätten. Diesen Witz hat man bis zum heutigen Tag aufrecht erhalten. Heute noch singt in Kochel in Oberbayern der Bursch seiner Dirn das Spottlied: »Zu dir bin i ganga. In Rega un Schnee, Zu dir gang i nimma. Du hast mir z'viel Flöh!« Eine der bezeichnendsten Karikaturen aus dem 17. Jahrhundert auf das Thema, daß Weiber und Flöhe zusammengehören, ist die Straßburger Karikatur »Der Weiber Flöhenplag« (Bild 172). –

*

Die holländische Kunst zeigt im 17. Jahrhundert ebenfalls eine Entwicklung von den höchsten Höhen herab in die Tiefe, oder richtiger: in die Niederungen. In Namen ausgedrückt: von Hals, Jan Steen und Rembrandt zu Teniers, Troost, Dusart usw. Aber da das wirtschaftliche Leben, dessen künstlerischen Reflex diese Entwicklung zum Ausdruck bringt, nicht wie in Deutschland ein Weg vom Reichtum zur Verarmung ist, sondern der von der Höhe des kühnen, trotzigen Selbstbefreiers und Welteroberers zum behäbigen, nur um die Mehrung seines Reichtumes besorgten Kaufmann, der sich dem höfischen Regiment wieder unterwirft, so ist das Resultat natürlich ein anderes wie in Deutschland. Es ist nicht so deprimierend, aber darum doch auch nicht gerade erhebend. Das Versiegen des Grandiosen ist die erste Tatsache, ein unaufhaltsames Einmünden in spießerische Selbstzufriedenheit das Endergebnis; dazwischen liegt die galante Anschauung aller Dinge, die der neuen höfischen Kultur entsprach.

193. Holländische Karikatur auf den mönchischen Frauenpeitscher Pater Cornelius

Diese Entwicklung schloß darum die Derbheit, die Freude an der erotischen und obszönen Note niemals aus, denn der Genießer hat gerade an so etwas immer seine besondere Freude, er ist sogar immer der größte Konsument solcher Scherze. Aber veränderte Formen bedingte diese Entwicklung für das Erotische und Obszöne. An die Stelle der Naturgewalt trat, wenn man so sagen will, und es ist vielleicht der beste Ausdruck dafür: das Technische. Es ist dies eine innere Notwendigkeit, denn es konnte nichts anderes sein als die der Veränderung des wirtschaftlichen Lebens entsprechende Umformung. Auch hier war aus dem urkräftigen Naturburschen ein Genießling geworden, der aus dem Alkoven ein Vergnügungslokal machte, wo er die verschiedenen Techniken ausprobierte. Und zwar behaglich ausprobierte; auf dieses Wort muß der Nachdruck gelegt werden.

194. Typisches Holländisches Karikaturflugblatt aus dem 18. Jahrhundert

195. Karikatur auf die Verführung einer Mademoiselle Cadière durch den Jesuitenpriester Girard

Welcherart die neuen Formen waren, die sich nach dem Ausklange der Renaissance in Holland herausbildeten, belegen deutlich die hier vorgeführten Stücke. Was einem dabei zuerst auffällt, ist, daß diese Blätter sich in der Mehrzahl an mönchische und pfäffische Skandalgeschichten und Laster anknüpfen. Wenn man die Geschichte der holländischen Karikatur jener Epoche genauer durchforscht, so ergibt sich auch die Tatsache, daß gerade mönchische Skandalgeschichten mit besonderer Vorliebe von ihr aufgegriffen wurden. Dies hatte jedoch viel weniger moralische als politische Gründe. Es steckte so wenig wie bei den deutschen antirömischen Karikaturen im 16. Jahrhundert bloße Kulturkampfpaukerei dahinter. In diesen Blättern spiegelt sich der Kampf gegen den Jesuitismus. Der Kampf gegen diesen war aber nichts anderes als der wichtigste politische Kampf, den Holland damals zu führen hatte: Der Kampf gegen den größten politischen Gegner und den gefährlichsten geschäftlichen Konkurrenten. Im ersten Bande der »Karikatur der europäischen Völker« ist dargelegt, daß Holland in jener Zeit in Frankreich seinen größten Feind sehen mußte. Frankreich repräsentierte aber geistig nichts anderes als die Herrschaft des Jesuitismus. Indem man also diesen bekämpfte, bekämpfte man sozusagen Frankreich. Das ist die eine Seite. Die andere ist die, daß die Jesuiten damals nicht bloß in Religion, sondern auch in Handelsgeschäften machten. Sie bildeten zugleich die größte koloniale Handelsgesellschaft. Also gab es keine unangenehmeren Konkurrenten für die holländischen Pfeffersäcke. Diese Hintergründe mag man noch so sehr einschränken, so bleibt doch das eine bestehen, daß diese Kombination eine stete und stark befruchtende Nährquelle für die Entstehung antijesuitischer Karikaturen war. Sie erklärt auch die andere Tatsache hinreichend, daß der antijesuitische Geist, wenn er aus Frankreich vertrieben wurde, in Holland einen sicheren Schlupfwinkel fand, von dem aus er seine vergifteten Pfeile gedeckt abschicken konnte.

Die Satire greift wie jede Kritik ihren Gegner mit Vorliebe an seinen innerlich bedingten Blößen an, und so wurden die mönchischen Skandale, die mit dem Zölibat untrennbar verknüpft sind, natürlich mit besonderem Behagen durch eine möglichst grelle Beleuchtung satirisiert. Einer der aufsehenerregendsten priesterlichen Skandale jener Zeit war der, den der mönchische Frauenpeitscher Bruder Cornelius durch seine flagellantistischen Orgien provozierte. Bruder Cornelius verordnete sowohl schönen jungen Nonnen, als auch den hübscheren unter seinen weiblichen Beichtkindern aus dem Bürgerstande als Bußübungen mit Vorliebe Rutenhiebe auf den nackten Hintern, die aber stets von ihm selbst entgegengenommen werden mußten. Als die Taten dieses geilen Frauenpeitschers bekannt wurden, erschienen eine Menge von Karikaturen darüber; einige der besten zeigen die Bilder 190, 192 und 193. Selbstverständlich begnügte man sich nicht mit solchen Ausnahmeerscheinungen, sondern beschäftigte sich auch mit dem Alltäglichen. Dazu gehörte zu allen Zeiten die erotische Neugier jener Priester, die, um ihre eigenen Sinne zu entflammen, bei hübschen Beichtkindern nach allen Intimitäten des Ehebettes forschen. Eine Kennzeichnung dieses Mißbrauches satirisiert das Schabkunstblatt »Der geile Beichtiger« (Bild 191 und 195). Mit gleicher Vorliebe verwendete man in der politischen Karikatur skatologische Vergleiche. Ein Beispiel für diese letztere Neigung ist das Blatt » Consultatie« usw. (Bild 194). Dieses Bild, das im Original mehr als Folioformat hat, zeigt zugleich die typische Form der holländischen Karikatur des 18. Jahrhunderts, es ist künstlerisch die niederste Stufe. Langeweile und Banalität ist nach unseren heutigen Ansprüchen das Merkmal der meisten dieser Blätter.

196. Henri III, Le Monstrueux Karikatur auf den perversen Wüstling Heinrich III. von Frankreich

Die gesellschaftliche Karikatur mußte naturgemäß die kräftige erotische Note ebenfalls aufweisen, und auch das ist der Fall gewesen. Man illustrierte satirisch erotische Sprichwörter, Unglücksfälle im Reiche der Liebe, bäuerliche Scherze, liebeshungrige Weiber (Bild 165), die Orgien heimkehrender Matrosen und ähnliches. Das Wichtige auch daran ist, und gerade bei den gesellschaftlichen Karikaturen ist es Hauptmerkmal: Wo man hinschaut, findet man immer das eine bestätigt, daß es überall der Genießer ist, an den man sich wandte. Er, der sich aus den Festen der Venus einzig ein Spießervergnügen machte.