|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In den nächsten Tagen war der Oberförster viel mit Windholz unterwegs. Die in der Natur Windholz' liegende Zurückhaltung und scheinbare Herbheit überwand der alte Grünrock bald durch Güte und das gereifte Wesen des bejahrten Mannes. Er wollte nicht belehren und das Übergewicht seiner Jahre geltend machen, sondern es genügte ihm, im Austausch von Gedanken und Erinnerungen zu nehmen und zu geben. Der Oberförster gehörte zu den alten Herren, die ungeachtet ihrer Jahre immer noch lernen wollen, und die begriffen haben, daß kein Mensch höher gelangen kann, als wenn er sich die lebendige Anteilnahme des Gefühls bewahrt.

Windholz wurde durch diesen prächtigen Mann an seinen alten Onkel in Christophswalde erinnert. Beide hatten ein reiches Gemüt und viel Verstand. Sie unterschieden sich allerdings dadurch, daß der Onkel wortkarg, der Oberförster aber mitteilsam war.

Auf den gemeinsamen Spaziergängen durch das schöne Revier mußte Windholz so nach und nach alles über Pfeffer und seine Fahrten mit ihm berichten, und der Grünrock zahlte mit seinen eigenen Erlebnissen und denen seiner Hunde zurück.

Er überzeugte sich bald, daß der Schnauzer trotz seiner weiten Wanderungen mit seinem Herrn, bei denen er nie angeleint war, nicht wilderte. Die eingehende Erziehung, die Windholz dem Hunde hatte zuteil werden lassen, war wohl der ausschlaggebende Grund dafür. Auch meinte der Oberförster, die Anlage des Schnauzers scheine nicht in dieser Richtung zu liegen. Er ließ sich darüber aus, wie verheerend die Wirkung wildernder Hunde auf ein Revier sein könne. »Melchior«, der natürliche Sohn Duros, sei schlimm genug, da er infolge seiner besonderen Intelligenz und der Tatsache, daß er nicht hetze, sondern mehr auf der Lauer liege, nicht zu fassen sei.

Doch der Oberförster erinnerte sich eines Paars wildernder Hunde, die während eines einzigen Jahres ein Revier seines Onkels beinahe von Wild entvölkert hätten.

»Ich selber war damals noch jung und verbrachte die Ferien bei diesem Onkel, der ein ebenso leidenschaftlicher Jäger als Heger war. Schon auf dem Bahnhof fragte mich Onkel Hans: ›Wie lange kannst du denn bleiben, mein Junge?‹ Als ich ihm sagte, daß mir vier Wochen zur Verfügung ständen, freute er sich und sagte: ›Das ist gut, die wirst du brauchen, denn ich habe einen besonderen Auftrag für dich!‹

Nun berichtete er mir von einem Paar wildernder Hunde, die dem Revier so geschadet hätten, daß er mehrere Jahre brauchen würde, um es wieder in den alten Stand zu setzen. Ich war sofort Feuer und Flamme, denn wildernde Hunde und Katzen zu beseitigen, war damals meine Spezialität.

Es handelte sich bei dem Paar um einen englischen Windhund, einen sogenannten Greyhound, und einen deutschen Schäferhund.

Beide Hunde waren stark und sehr flüchtig, letzteres natürlich besonders der Greyhound. Was der Onkel und der Förster schon alles versucht hatten, um das Paar zu fassen, das konnte ein kleines Buch füllen. Die beiden Hunde gehörten einem Mann, der in Feld und Wald hauste und ein alter Querkopf und Narr war. So oft ihm auch der Onkel Vorstellungen machte, der Mann war nicht dazu zu bewegen, seine Hunde kurz zu halten, er bestritt einfach die Täterschaft seiner Tiere.

Es fehlte nun aber den Raubzügen der beiden Hunde jede Regelmäßigkeit, und deshalb meinte der Onkel, müßte mal einer, der von früh bis spät nichts weiter vorhätte, diesen beiden Kötern Tag und Nacht nachstellen.

Noch am Abend des Tages meiner Ankunft setzten wir, mein Onkel, der Jäger und ich, uns bei einer Flasche Rheinwein zusammen, und mir wurde bis ins kleinste alles geschildert, was die beiden Wilderer betraf und was ich wissen mußte. Das Revier kannte ich seit Jahren genau.

Schon am nächsten Morgen, ich war um vier Uhr aufgestanden, sah ich, wenn auch zu weit, um schießen zu können, den Greyhound und den Schäferhund.

Sie kamen einer hinter dem anderen aus einer Schonung, und man sah ihnen an, daß sie müde waren. Ganz offenbar hatten die beiden Köter wieder irgendein Stück Wild gerissen, und der Gemütsmensch, dem sie gehörten, brauchte sie nicht zu füttern.

Für heute war nichts zu machen, das war klar. Ich ging zu meinem Fahrrad zurück, das ich in einem trockenen Graben liegen hatte, schwang mich auf und fuhr nach Hause.

Am Frühstückstisch berichtete ich dem Onkel von den zweifelhaften Ergebnissen des Morgens. Er war aber gar nicht enttäuscht, im Gegenteil freute er sich, daß ich der beiden ›Bestien‹, wie er sich ausdrückte, so bald schon ansichtig geworden war. ›Dachtest du Grünschnabel denn, beim ersten Reviergang die beiden Köter umzulegen, auf die ich und der Förster nun bald schon ein Jahr pirschen und passen – –?‹, so meinte, nicht ganz zu Unrecht, der Onkel.

Am Nachmittag desselben Tages sah ich sie wieder. Doch nicht im Revier, sondern zu Füßen ihres Herrn, der mit seiner Frau im Garten am Kaffeetisch saß.

Jetzt hatte ich sie wenigstens mal aus der Nähe betrachtet. Ich fuhr langsam, die Flinte am Riemen über der Schulter, an dem Grundstück vorbei und sah dabei auffällig erst die Hunde und dann ihren Herrn an.

Der hatte wohl verstanden, denn er räusperte sich ziemlich laut und wandte sich dann seiner Frau zu, der er etwas sagte. Ich hörte das unangenehme Lachen, mit dem sie reagierte. Na, dachte ich, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber es verging ein Tag nach dem anderen, ohne Ergebnis. Die erste Ferienwoche war vorüber, die zweite folgte, doch die beiden Hunde erfreuten sich bester Gesundheit.

Nicht nur, daß ich sie nicht fassen konnte, um ihrem Räuberleben ein Ende zu machen, ich war noch nicht einmal imstande, die beiden daran zu hindern, nach wie vor ihr Unwesen zu treiben, obwohl ich von früh bis spät hinter ihnen her war.

Das, was solche wildernden Hunde reißen, ist ja nur der kleinere Teil des Übels, das schlimmste ist, daß sie alles Wild vergrämen, das im Revier steht, so daß der Wildstand noch so gut sein kann, alles, Hasen, Rehe und Rotwild, geht mit der Zeit über die Grenzen in die Nachbarreviere.

So war es auch hier. In der dritten Woche hätte es um ein Haar geklappt. Ich hatte mich auch an diesem Tage vergeblich des Morgenschlafes beraubt, und nach einem unlustigen Vormittag und einem ausgedehnten Nachmittagsschlaf brach ich gleich nach dem Kaffee wieder auf, von den heißen Segenswünschen des Onkels begleitet.

Kaum war ich an der Stelle des Reviers, von der aus ich in der Regel meine Pirschgänge begann, und eben wollte ich mein Rad hinter einem Birkengebüsch niederlegen, da sah ich die beiden Hunde, die mir nun nachgerade zum Lebensziel geworden waren. Sie verschwanden in einer langen Schonung, die ihrer Form wegen das Handtuch genannt wurde. Im Augenblick war mein Entschluß gefaßt.

Ich warf mich auf das Fahrrad und fuhr wie der Teufel den schmalen Pfad entlang, der zum Stangenholz führte; dort ein Stück hinein, dann im rechten Winkel, in gehöriger Entfernung, aber doch hinter der Schonung entlang, denn ich hoffte, daß die Hunde die Richtung einhalten würden und oben an der kurzen Seite der Schonung wieder herauskämen.

Zweimal schlug mein Gewehrkolben hart an die Kiefernstämme, einmal stürzte ich fast über einen Stubben, der nur wenig über der Erde zu sehen war, aber dann war ich da.

Ich ließ das Rad fallen und kauerte mich, nach Luft ringend, hinter einen Kiefernstamm. Es war keine Sekunde zu früh, sie kamen!

Meine Brust ging noch wie ein Blasebalg, die Hände zitterten, doch ich mußte handeln. Ich ging in Anschlag und hielt das Korn dem zuerst kommenden Greyhound auf den Stich Stich = Brustkern., da er spitz auf mich zukam.

Ich wußte, auf den Stich schießt man eigentlich nicht, doch mir blieb keine Wahl, da ich beide Hunde haben mußte und sie nach zwanzig Metern wieder Deckung gehabt hätten. Trotz aller Willensanstrengung gelang es mir nicht, meine klopfenden Pulse zur Ruhe zu zwingen, als der Schuß fiel.

Ohne einen Laut wirbelte der Windhund herum, und ehe ich zum zweiten Male hätte schießen können, war er verschwunden, und der Schäferhund, der nur gerade die Nase aus den Kusseln gesteckt hatte, mit ihm.

Ich hatte glatt gefehlt. In mir war eine solche Wut, daß ich nicht einmal fluchen konnte.

Schuß spitz von vorn, jagende Pulse, das war alles gut und schön, aber ich ließ nichts gelten. Ich sprach auch mit dem Onkel nur das Notwendigste und ging früh schlafen.

Der nächste Tag war ein Sonnabend, und es regnete von früh bis spät.

Auch am Sonntagmorgen war der Himmel verhangen. Zum Glück regnete es kaum noch, denn der Onkel und ich mußten zu einem Begräbnis im Ort. Ein alter Häusler, der unserer Familie nahegestanden hatte, war gestorben, und ich, dem der Alte in meinen Kinder jähren manchen Flitzbogen und manche Flöte geschnitzt hatte, wollte ihn auch auf seiner letzten Fahrt begleiten.

Als der Onkel und ich, ernst und feierlich, vom Friedhof zurückkehrten, stellten wir mit Wehmut fest, daß ich morgen, am Montag, wieder in die Stadt zu meinem Forststudium müßte, und zwar ohne zwei Hundekadaver hinter mir zu lassen.

Wir erörterten noch dies und jenes über den Fall, als vom schon sichtbaren Hause des Onkels her ein Mann mit einem Fahrrad an der Hand auf uns zukam. Er beeilte sich sehr und rief mir schon von weitem zu: ›Sie wollen doch die beeden Hunde dotschießen. Die liegen vollgefressen und schlafen da, wo die beeden Roggenschläge schräg aneinanderstoßen und wo die kleene Wiesenecke mit die jungen Birken dazwischenliegt.‹

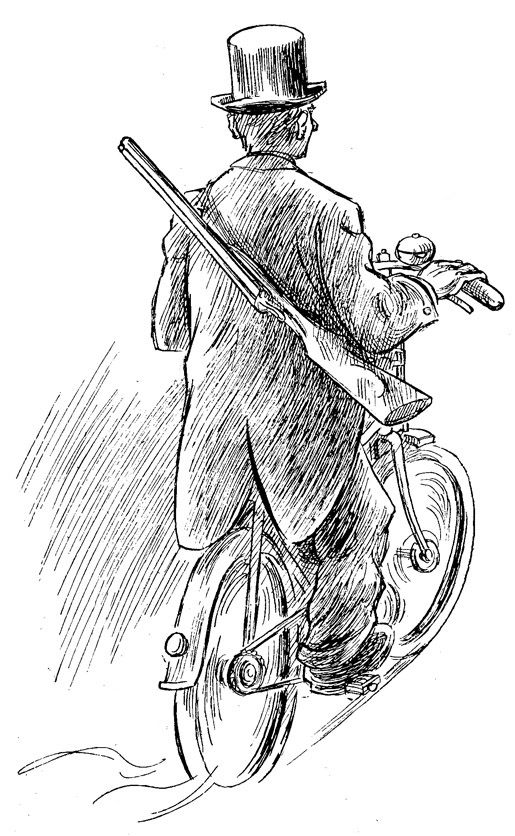

Ich hatte verstanden. So wie ich war, ergriff ich die Doppelflinte, vergaß trotz der Eile die Patronen nicht und schwang mich im Begräbnisrock auf mein Fahrrad.

Der mir bezeichnete Ort war gut zu erreichen. Nur immer die Landstraße geradeaus und am Schluß ein kleines Stück rechts ab in die Feldmark. Was gingen mich die Leute an, die den Mann mit Flinte und schwarzem Rock, dessen Schöße im Winde flatterten, belachten.

Die Sonne war im Laufe des Vormittags herausgekommen und schien jetzt vom wolkenlosen Himmel.

Das Tempo, der schwarze Anzug, die Weste und vor allem der steife Kragen und der Zylinder machten, daß ich schweißüberströmt in der Nähe der kleinen Wiese ankam. Doch das war mir jetzt gleich. Nur einen Augenblick legte ich mich ins Gras, dann pirschte ich, den hohen Roggen als Deckung gebrauchend, an das kleine Wiesenstück heran. Würden die beiden Räuber noch hier sein? Mit der größten Vorsicht und Behutsamkeit hob ich mich aus meiner gebückten Stellung, als ich die Roggenecke erreicht hatte. Jetzt konnte ich den größten Teil der rechts und links von den Wänden des Korns eingefaßten kleinen, dreieckigen Wiese überblicken – doch die Hunde sah ich nicht. Voll Ingrimm erhob ich mich zu voller Höhe, als ganz links aus der Ecke der Wiese Geräusch und Bewegung meinen Kopf herumriß.

Dort, am hellen Tage ausgezeichnet geborgen, hatten die beiden Räuber in der Sonne gelegen. Jetzt waren sie aufgesprungen, und ich sah eben noch den Greyhound im hohen Roggen verschwinden. Der Schäferhund stand unschlüssig und äugte, leise knurrend, zu mir herüber. Doch das alles ging viel schneller, als ich es berichten kann.

Das Erblicken der Hunde, das Verschwinden des Greyhounds, die zögernde Haltung des Schäferhundes, das Gewehr hochreißen und schießen, das alles geschah im Zeitraum einer Sekunde. Mit einem erstickten Jaulen brach der beschossene Hund zusammen.

Wie ich nun noch stand und meine Gefühle zwischen der Freude über die Erledigung des einen und der Enttäuschung über das Entkommen des anderen Hundes schwankten, da stand plötzlich, wie hingezaubert, der Greyhound vor dem Roggen. Er war, irritiert dadurch, daß sein Kumpan ihm nicht folgte, zurückgekehrt.

Als ich jetzt wiederum die Flinte hochriß, fuhr der offenbar mit wacheren Sinnen als sein verendeter Genosse ausgerüstete Windhund herum und war schon wieder halb im Korn verschwunden, als mein Schuß ihn im Genick traf und er ohne einen Laut zusammenbrach.

Das war ein Erfolg.

Der Onkel fuhr dann am Nachmittag mit mir hinaus, um seine nun endlich gefällten Widersacher zu betrachten. Er machte mir ein erhebliches Geldgeschenk, für das ich mir später einen vorzüglichen Drilling kaufte.

Die Sache hatte dann noch ein Nachspiel. Mein Onkel forderte den Besitzer der Hunde auf, diese abzuholen und an geeigneter Stelle einzugraben. Außerdem verklagte er ihn auf Schadenersatz, da er trotz wiederholter Vorstellungen und Warnungen seine Hunde nicht unter Gewahrsam gehalten hatte. Das Gericht überzeugte sich von der Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs, und der Mann wurde zu siebenhundert Mark Geldstrafe verurteilt.

Tatsache ist, daß der Onkel ein Jahr lang jede Woche die Reste von Hasen und Rehkitzen sowie auch gerissene ausgewachsene Rehe, darunter verschiedentlich hochbeschlagene hochbeschlagen = hochtragend. Ricken gefunden hatte.

Der gesamte übrige Wildstand war, soweit er nicht über die Reviergrenzen gedrückt wurde, in steter Bewegung und Nervosität.

In den langen Schonzeiten, in denen ein gut gepflegter Wildstand ruhig und vertraut im Revier steht, mußte das Wild des Onkels unablässig auf der Hut vor diesen Geißeln des Reviers sein.«