|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Glauben der Japaner hat das Geschlechtliche einmal eine große Rolle gespielt und die letzten Spuren dieses Glaubens sind heute noch nicht verschwunden und werden auch sobald nicht verschwinden. Denn was man etwas grob als Phalloskult bezeichnet, ist im Denken und Fühlen des ganzen Volkes seit unvordenklichen Zeiten so fest verankert, daß alle Bemühungen der Regierung, im Anschluß an westliche, d.h. europäische Sitten solche »rückständigen« Anschauungen auszurotten, lediglich einen äußeren Erfolg haben konnten. Mit anderen Worten: in der Öffentlichkeit sieht der Fremde heute nichts mehr vom sogenannten Phalloskult.

Wenn der Kult der Geschlechtsteile auch aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, so haben sich doch beim Landvolk in abgelegenen Gegenden Überbleibsel genug erhalten.

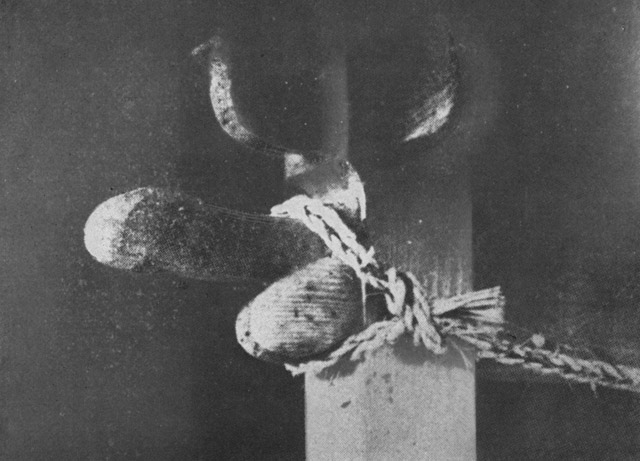

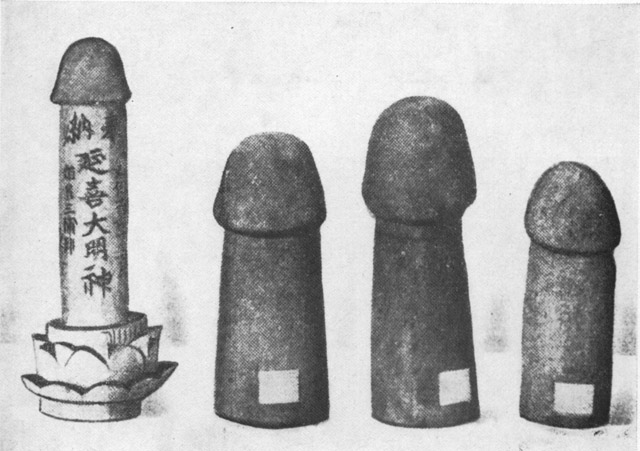

Phallisches Heiligtum vom Konsei-Paß, Provinz Todligi (nach Nishioka).

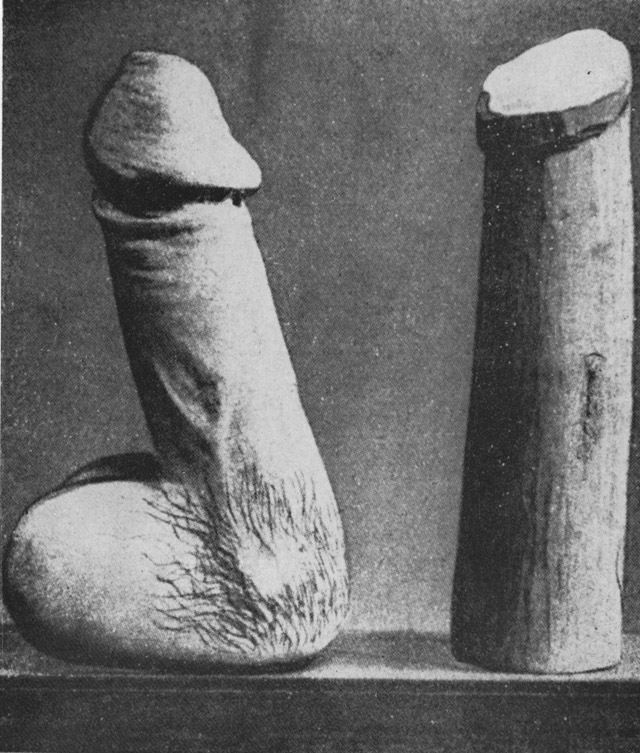

Zum Beweis dafür wollen wir die Berichte einiger Augenzeugen beibringen, die den alten Kult in der letzten Zeit seines offiziellen Daseins noch aus eigener Anschauung kennen gelernt haben. Dr. Sinclair Coghill hat Japan in den Jahren 1864 und 1869 besucht und ist über die Fortdauer der alten »Sinnbilderverehrung« sehr erstaunt gewesen. Es fühlten sich damals immer noch viele Gläubige zu diesen Heiligtümern hingezogen, trotzdem sonst eine ziemlich materialistische Religion in Japan aufgekommen sei. Coghill besuchte den Tempel dieses Kultes auf einer kleinen Insel bei Kamakura, der alten Hauptstadt Japans. Der Phallos war der einzige Gegenstand der Verehrung in diesem Tempel. Er war in verschiedener Größe vorhanden, darunter ganz kolossale in mehr oder weniger naturgetreuer Darstellung. An der ziemlich naturgetreuen Darstellung mancher Stücke hätte Coghill sehen können, daß die Auffassung dieser »Sinnbilder« bei den Gläubigen doch etwas anders sein mußte, als er sich vorstellte. Denn für die Gläubigen waren es eben gar keine Sinnbilder, sondern diese Gegenstände waren eben wirklich der Gott. Die Frauen, die Coghill vor diesen Phallen inbrünstig beten sah, hatten gewiß kein Sinnbild vor sich und legten die Votivphallen sicherlich vor keinem Sinnbild nieder. Diese Votivphallen waren zum großen Teil sehr einfach aus einem Stück Holz aus dem benachbarten Wald geschnitzt. Coghill machte noch eine sehr merkwürdige Beobachtung: Er sah, wie zusammengeballtes feines Seidenpapier, das die frommen Frauen vorher an ihre Geschlechtsteile gedrückt hatten, dem Priester überreicht und von diesem unter Gebetemurmeln in einem großen Becken vor dem Götterbild verbrannt wurde. Der Reisende war überrascht, wie ernst es bei diesen Handlungen zuging.

Cunnischer Stein in Kyoto (nach Takahashi).

Sicherlich ist der Kult der Geschlechtsteile älter als der Shintoglaube und der Buddhismus, denn die Bekenner beider Glaubensrichtungen kommen in der Not zu den alten Göttern. Coghill sah den Phallos noch an öffentlichen Wegen von Hecken umgeben, und zwar sehr häufig. Er berichtet auch, daß er gesehen hat, wie ein Phallos, der bemalt war, aufrecht in den Straßen von Nagasaki umhergetragen wurde, ohne daß jemand ein anderes als ehrfürchtiges Benehmen zeigte. Das sieht doch so aus, als wenn sich dieser Glaube damals noch nicht in die abgelegenen Gegenden zurückgezogen hätte. Bei dem Tempel auf der kleinen Insel handelt es sich offenbar um einen angesehenen Kultort und die Frauen werden wohl Wallfahrerinnen gewesen sein, die durch ihre symbolische Handlung Kindersegen erflehen wollten.

In Japan müssen phallische Götter also einmal in sehr hohem Ansehen gestanden haben, wie die Anzahl der Tempel beweist, die ihnen einst gedient haben, von großen bis zu den kleinsten, den bäuerlichen Stiftshütten, die eigentlich weiter nichts als ein Regendach waren. Manche waren schon vergessen, wenn sie in abgelegenen Gegenden, in den Bergen oder in Wäldern lagen, wenn auch gerade diese einsamen Heiligtümer einmal die angesehensten gewesen sind. Dann werden diese verfallenen Kultstätten unheimliche Orte, denen man aus dem Weg geht, weil man aus den guten Geistern, die einst dort herrschten, im Laufe der Zeit hat böse werden lassen. Einen solchen alten Tempel mitten im Walde fand ein französischer Marineoffizier und hat aus ihm einen Phallos mitgebracht, der 29 cm lang war und 14 cm Umfang hatte. Die Bewohner fürchteten sich in seine Nähe zu kommen, namentlich nachts.

Balkenvorsprung in Gestalt eines Phallus an der Säule eines Schreines, Provinz Okayama (nach Nishioka)

Verschiedentlich wurden phallosförmige Steine aus der späten Jomon-Periode (ca. 2000–1000 v. Chr.), sogenannte Sekibo, als Fruchtbarkeitssymbole gedeutet. Augenscheinlich wird der sexuelle Charakter allerdings erst bei einigen Haniwa-Figuren aus der wesentlich späteren Kofun-Zeit.

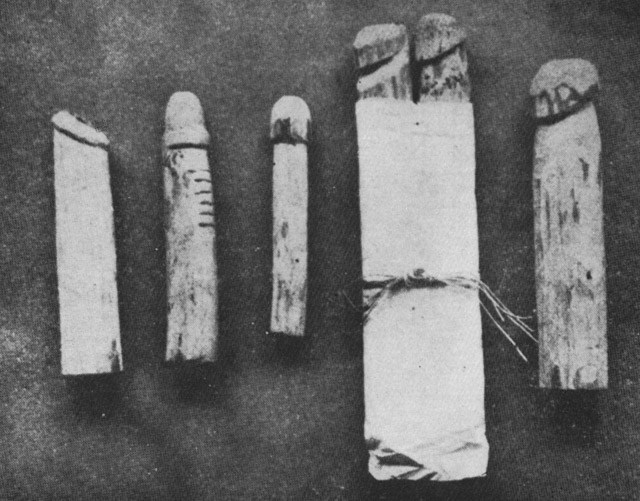

Heute sind Phallostempel in Japan verboten; sie liegen, wenn auch noch wohl erkennbar, in Trümmern. Aber die Phallen sind noch überall anzutreffen, eigentlich in jedem Hause; sie werden dort in der Nähe des Hausaltars, der in keinem Hause fehlt, aufgehoben. Auch Votive und Weihegaben haben ihre alte Form beibehalten, wenn auch in der Öffentlichkeit meistens ein Pilz aus ihnen geworden ist, wie wir noch sehen werden, oder Holzstücke von der Form der japanischen Schachfiguren (

![]() ). Wie Prof. Dr. Haberer berichtet, opfert die Mutter schon bei Beginn des kindlichen Lebens solche Holzstücke, im Glauben, dadurch die Gefahren der Geburt leichter überwinden zu können. Aber wenn auch in der neuen Ära in Japan der alte Kult verboten ist und verfolgt wird, so sind solche Ersatzstücke des Phallos doch nicht überall gebräuchlich und Prof. Haberer hat selbst in Fischerdörfern gesehen, daß man bei verhältnismäßig primitiven Menschen den Phallos in deutlicher Nachahmung seines Urbildes vorzieht. Zu gewissen Zeiten trägt ein Japaner das Emblem dieses Kultes, einen aus einem großen Rettich geschnitzten und bemalten Phallos, in Begleitung der Hausbewohner in den Zimmern, der Küche, dem Abort umher, indem er einen Spruch dazu sagt und den Phallos dabei schwingt. Die Begleiter, beiden Geschlechtern angehörend, erwidern mit lauten Rufen unter Gelächter.

). Wie Prof. Dr. Haberer berichtet, opfert die Mutter schon bei Beginn des kindlichen Lebens solche Holzstücke, im Glauben, dadurch die Gefahren der Geburt leichter überwinden zu können. Aber wenn auch in der neuen Ära in Japan der alte Kult verboten ist und verfolgt wird, so sind solche Ersatzstücke des Phallos doch nicht überall gebräuchlich und Prof. Haberer hat selbst in Fischerdörfern gesehen, daß man bei verhältnismäßig primitiven Menschen den Phallos in deutlicher Nachahmung seines Urbildes vorzieht. Zu gewissen Zeiten trägt ein Japaner das Emblem dieses Kultes, einen aus einem großen Rettich geschnitzten und bemalten Phallos, in Begleitung der Hausbewohner in den Zimmern, der Küche, dem Abort umher, indem er einen Spruch dazu sagt und den Phallos dabei schwingt. Die Begleiter, beiden Geschlechtern angehörend, erwidern mit lauten Rufen unter Gelächter.

Votivtäfelchen (ema) aus einem Schrein in Kawazaki, Provinz Shinagawa (nach Nishioka).

Es ist kein Zufall, daß der große Rettich, Raphanus sativus, japanisch Daikon, als Phallos zurechtgemacht wird. In der Umgangssprache bezeichnet man den männlichen Geschlechtsteil als Daikon und in der Volksüberlieferung wird erzählt, daß der Fuchs oft die Gestalt eines hübschen jungen Mannes annimmt, wenn er eine Frau, namentlich bei der Feldarbeit, hintergehen will. Er bezaubert die Frau so, daß er mit ihr den Geschlechtsverkehr ausübt, wobei er oft den großen Rettich benutzt, den die Frau in ihrer Einbildung für den Penis ihres Geliebten hält, aber von der Steifheit und Größe dieses Penis ohnmächtig wird. Satow sieht in dieser Volkserzählung einen Beweis dafür, daß die Bauernmädchen den großen Rettich zur Selbstbefriedigung benutzen und berichtet, daß ihm sein vor zwei Jahren gestorbenes Dienstmädchen erzählt habe, daß es ihr etwa im Alter von 17 Jahren widerfahren sei, daß ihr der Fuchs einen solchen Rettich in den Geschlechtsteil eingeführt habe.

Hier würde sich ausnahmsweise einmal ein böser Geist des Phallos bedienen, während er sonst als Glücksbringer und Vertreiber der bösen Geister gilt. In diesem Sinne spielt der Phallos bei dem von Professor Haberer berichteten Vorgang seine Rolle. Wir können dies aus einer ähnlichen Reinigungszeremonie schließen, die bei Frühlingsanfang vorgenommen wird und die uns vielleicht einen Fingerzeig bietet für die Formel, die beim Schwingen des Phallos hergesagt wurde, wenn auch hier an Stelle des Phallos der Kteis getreten ist. Aber bei Abwehrzauber sind beide ja als gleichwertig anzusehen.

Wenn der Winter in den Frühling übergeht, mit anderen Worten, in der Nacht vor Frühlingsanfang, etwa der dritte Tag des zweiten Monats, japanisch risshū, ist die Zeit Setsubun. In dieser Nacht wird das Mamekaki vorgenommen. Dieser Brauch besteht darin, daß man in einem Hause getrocknete Bohnen umherstreut, um die bösen Geister zu vertreiben. Dabei schreit man so laut als möglich: »Fuku wa uchi, oni wa soto!« »Glück, komm herein! Teufel, geht hinaus!« Nach dem alten Stil wurde diese feierliche Handlung an der Jahreswende, entweder am Abend des letzten Dezember oder am frühen Morgen des ersten Januar vorgenommen, während sie jetzt auf Setsubun verschoben ist. An der Bedeutung des Brauches ändert sich dadurch nichts, und auch nichts an der Bedeutung der Bohnen, die als Sinnbild oder vielmehr als Stellvertreter des weiblichen Geschlechtsteils zu gelten haben.

Sinngemäß bezeichnet man es in der Gassensprache als Mamekaki, Bohnenstreuen, wenn eine Frau hinfällt und dabei ihren Geschlechtsteil entblößt. Denn Mame (japanisch Bohne und Erbse) ist ein häufig gebrauchtes Wort für den Kteis. Aber mit Mame bezeichnet man auch die sogenannte Fica, d. h. wenn man eine Faust macht und den Daumen zwischen dem zweiten und dritten Finger hindurchsteckt, und diese Geste bedeutet auf der ganzen Erde den weiblichen Geschlechtsteil, den Cunnus, und gilt überall als Abwehrzauber. Im Japanischen sagt man auch für die Fica: Menigiri (wörtlich als »der Frauengriff« zu erklären; me, Frau, kann auch die Vulva in der Volkssprache bezeichnen). In der Provinz Sagami herrscht der Aberglaube, daß man umhersprühendes Feuer beruhigen kann, wenn man mit dem Menigiri darauf zugeht und die Zauberformel spricht: »Yama de no koto wo wasure ta ka?« (Hast du das Vorkommnis auf dem Berge vergessen?) oder: »Yama ni iru koto wo wasureta ka!« (Hast du vergessen, daß du auf dem Berge bist?). Die Bedeutung dieser Fragen scheint vergessen zu sein. In der Provinz Kyūshū macht eine Frau, die in der Nacht auf der Straße einem betrunkenen Mann begegnet, heimlich die Fica in ihrem Ärmel, um sich gegen unvernünftige Angriffe desselben zu schützen.

In den oben erwähnten beiden Fragen an das Feuer kommt das Wort Yama vor und, wenn auch der Sinn dieser Fragen heute vergessen ist, so kann man doch vermuten, daß gerade das Wort Yama in irgendeiner Beziehung zu der Geste der Fica stehen muß.

Yama ist ein Berg oder Hügel. Ein Yama-no-kami würde dann zunächst ein shintōistischer Berggott sein, ist aber nach dem Sprachgebrauch eine Berggöttin und im übertragenen Sinne bedeutet Yamano-kami: Virago, Mannweib, ein derbes, stämmiges Frauenzimmer, eine Xanthippe, und schließlich ist Yama-no-kami die Bezeichnung für ein gewöhnliches Weib. Ein Senryū besagt:

»Yama-no-kami arete Omatsuri nobiru nari.« »Wenn das Weib böse ist, wird der Koitus verschoben.« Die »Berggöttin« ist also hier lediglich als Geschlechtswesen aufgefaßt, es liegt aber der alte Begriff der Berggöttin noch insofern darin, daß er in Beziehung zu einem Omatsuri, einem Fest, gebracht ist. Ein ganz unbefangener Mensch, der dies Schnadahüpfel singen hört, könnte darunter weiter nichts verstehen, als: »Wenn die Berggöttin böse ist, wird das Fest (ihr Fest) verschoben!«, weil er nicht an Omatsuri = Koitus denkt.

Wir können vermuten, daß allen diesen Berggeistern etwas von den alten Fruchtbarkeitsdämonen anhaftete. Anders ist es nicht zu erklären, wenn Yamabushi, die Bergbewohnerin, heute ein Gassenwort ist, das den Cunnus bedeutet. Im Volke halten sich ja solche alten Überlieferungen am längsten. Als Beweis hierfür mögen einige Senryūs dienen:

»Yamabushi e yona yona mimau Dai-Tengu.« »Ein dicker langnäsiger Kobold besucht eine Bergbewohnerin jede Nacht.« Dieser Kobold, der Tengu, wird auf Bildern mit einem frischen, roten Gesicht, mit einer sehr langen Nase und einem Paar Flügel dargestellt. Die Gestalt des Tengu geht wahrscheinlich auf den indischen Garuda zurück und gelangte über die chinesische Zwischenform des T'ien-kou (d. i. Himmelshund) nach Japan.

Das Volk glaubt, daß der Tengu auf Bergen und in Wäldern wohnt und häufig Leute nach heimlichen Stellen verschleppt. Er ist also ein richtiger alter Berggeist, der jedenfalls einmal ein kräftiger Zeugungsdämon oder Fruchtbarkeitsgott war, als der Glauben noch solche Gestalten für das Gedeihen der Natur nötig hatte. Die Menschen, die vom Tengu entführt werden, bezeichnet das Volk als »Tengu-no-Jōrō«, als Buhlerin des Tengu oder als Ganymed des Tengu, denn dieser Kobold macht dem Glauben nach zwischen männlich und weiblich keinen Unterschied, er verschleppt in seinen einsamen Wald Männlein oder Weiblein, wen er gerade erwischt. Sein Name ist heute ein Gassenwort für einen erigierten Penis geworden und so fristen die Namen der Yamabushi und des Tengu heute als Cunnus und Penis ihr Dasein.

Aber der Tengu ist auch sonst in der Anschauung des Volkes noch verankert. An seine lange, ungeheure Nase, die auf den Bildern ihre Penisähnlichkeit deutlich zeigt, knüpft der alte Volksglaube an, daß ein Mann, der eine große Nase hat, sehr wollüstig und in geschlechtlichen Dingen sehr leistungsfähig ist. Hierüber gibt es eine launige Erzählung mit dem Titel »Mudabana«, d. h. »Eine Blüte, aus der keine Frucht wird, die nutzlose Blüte«.

»Eine Witwe, die keine ausreichende geschlechtliche Befriedigung finden konnte, ganz gleichgültig, wen sie sich als Genossen aussuchte, traf eines schönen Tages auf einen Mann, der eine sehr große Nase hatte. Mit vieler Mühe gelang es ihr schließlich, diesen hübschen Kerl an ihr Herz zu ziehen und ihn auf die Bühne der Liebe zu bringen. Aber das äußere Aussehen dieses Mannes hatte gelogen, denn sie fand eine sehr armselige Waffe, die man höchstens mit einer roten Pfefferschote vergleichen konnte. Die Frau geriet in Zorn, zwickte den Mann in die Nase und machte die Feststellung: ›Das ist eine nutzlose Blüte!‹ ›Mudabana, mudabana!‹«

Eine besondere Rolle spielt im Volksleben die Maske des Tengu, Tengu-no-men. Es ist eine Maske mit einer langen, penisähnlichen Nase, wie sie auch die Bilder des Tengu zeigen. In der Gassensprache bedeutet Tengu-no-men einen erigierten Penis.

Okame-Maske.

Okame-no-men ist die Maske der Okame, eines lächelnden Gesichts mit vorspringender Stirn, dicken Backen und kleiner Stumpfnase, das im Volksglauben als glückbringend gilt. Satow hält dieses glückbringende Gesicht für nichts anderes als die Hüften einer Frau, von hinten gesehen. Diese Bezeichnung als Hüften ist aber lediglich ein beschönigender Ausdruck für Hintern; wir hätten also in der Okame-Maske die dicken Hinterbacken einer Frau vor uns, wie sie das nebenstehende Bild sehr deutlich zeigt. Sprachlich schließt sich Okame ungezwungen an Okama an, denn Okama ist gleich shiri, d. h. Hinterbacken. Die Maske der Okame oder Ofuku geht wohl auf die Gestalt der Göttin Uzume der frühen japanischen Mythologie zurück, der es durch ihre Possen gelang, die Sonnengöttin Amaterasu aus der Felsenhöhle herauszulocken, in die sie sich beleidigt zurückgezogen hatte. Der Ausdruck Okame wird gewöhnlich mit »häßliche alte Frau« oder »Mondgesicht« übersetzt. Auf die Tatsache, daß es der Uzume gelang, der Welt das Sonnenlicht wiederzugeben, mag auch die glückbringende Bedeutung der Okame-Maske zurückzuführen sein. Glück zu bringen und das Böse abzuwehren sind aber nur zwei Aspekte ein und desselben Phänomens, und es ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, daß ja auch der nackte Hintere Abwehrkraft bösen Einflüssen gegenüber besitzt. Daß man mit dem Okame-no-men böse Einflüsse abhalten will, steht außer Zweifel, denn man bringt es an dem Maidama (Entstellung der Umgangssprache aus Mayudama) an, das zu Beginn des neuen Jahres in der Nähe der Tempel als glückbringendes Zeichen verkauft wird. Das Mayudama ist ein Weidenzweig, an dem Reisbällchen (Mochi-Bällchen) befestigt sind. Das nebenstehende Bild stammt aus einem von Tamada Somando zusammengestellten Liederbuch »Toujiura Otsuebushi« (Glückbringende Wanderlieder). Es zeigt ein Mayudama, aber eines aus der guten alten Zeit, denn neben der Okame-Maske sieht man das Engi, den glückbringenden Phallos, angebracht. Übrigens trugen die Verkäufer der Engi, der mit Zuckerwerk gefüllten Phallen, die an Festtagen verkauft wurden, meistens ein Okame als Maske.

Mayudama.

Daß man von der Tätigkeit des Tengu im Volke noch eine deutliche Vorstellung hat, beweist das nachfolgende scherzhafte Geschichtchen:

Tengu-no-men.

»In dem Ema-dō Das Ema-do ist eine Tempelhalle, wie sie jeder Shintotempel besitzt, in der die Emas, die als Weihegaben gestifteten Bilder von Pferden, aufgehängt sind. Ema sind Votivbilder ursprünglich nur von Pferden, später auch von anderen Gegenständen, die wahrscheinlich auf ein tatsächliches Pferdeopfer zurückgehen. Kompira (pop. für kotohira, von sanskrit kumbhira) wird auf der Insel Shikoku in einem großen im 9. Jh. gegründeten Tempel als Gott der Seefahrer verehrt. des Kompiraheiligtums gibt ein Mann seiner Geliebten seinen erigierten Penis in die Hand, um ein Chon-no-ma (einen Koitus in aller Eile) von ihr zu erhalten. Der Frau war das ganz recht und sie steckte sich den Penis in ihre Scheide. Dabei sagte sie: ›Sieh mal an, was du für ein großes und prächtiges Ding hast! Das ist ja beinahe so groß, wie die Nase von dem Tengu dort!‹ Dabei zeigt sie auf das an die Wand des Ema-dō gemalte Bild. Der Tengu blickte mit einem neidischen Auge herab und sagte zu ihr: ›Ich bin ganz unglücklich, aber wenn du wieder einmal allein hierherkommst, dann werde ich dir ein Ersatz für ein Harikata sein!‹«

Das Harikata ist das bekannte Werkzeug zur Selbstbefriedigung der Frauen, und Satow meint, daß das Geschichtchen ein Beweis dafür wäre, daß Frauen zuweilen eine Maske des Tengu als Stellvertreter für einen nachgemachten Penis bei einsamer Selbstbefriedigung benutzen. Das umstehende Bild scheint eine dahingehende Anspielung zu enthalten; es kann aber auch bedeuten, daß die Frau sich gegen den Angriff des Mannes wehrt und ihn dabei an der »großen Nase« packt. Wir haben es jedenfalls mit einer sinnbildlichen Darstellung, die eine scherzhafte Anspielung auf den Penis enthält, zu tun. Es ist das Titelbild eines gegen Ende der Yedo-Periode (1867 u. Z.) erschienenen Rätselbuches »Warai no Kado«, Anlaß zum Lachen oder Tor des Lachens.

Daß die immer lüsternen Berggeister auch als Bezeichnung der Dirnen herhalten müssen, ist nicht weiter verwunderlich. Ein Senryū besagt das in unzweideutiger Weise:

»Kurōto no Yamabushi

Hitai nuite iru!«

»Eine gewerbsmäßige Bergbewohnerin (d. h. eine Dirne) beseitigt das Stirnhaar,« mit andern Worten: sie entfernt das Schamhaar. Über die Depilation werden wir später noch einiges zu sagen haben, hier würde es sich um die Frage handeln, ob die Entfernung der Schamhaare einen Hintergrund hat, der auf Glaubensansichten schließen läßt. Es mag irgendwie eine Furcht vor bösen Geistern hineinspielen, vielleicht auch die Ansicht, daß die Schamhaare dem Wesen des Kteis als Abwehrmittel gegen diese bösen Geister widersprechen. Der Kteis ohne Schamhaare wird so auch seinem glückbringenden Stellvertreter, der Muschel, ähnlicher. Darüber werden wir noch zu reden haben.

Daß die Bergbewohnerin, die Yamabushi, auch beim Menschen noch etwas von ihrer alten Macht behalten hat, könnte aus dem folgenden Senryû hervorgehen:

»Mizu-kagami Yamabushi ni sase Taue nari.«

»Sie bepflanzt ein Reisfeld, wobei sich ihr Cunnus im Wasser spiegelt.« Satow gibt zwar keine weitere Erklärung hierzu, aber man könnte doch auf den Gedanken kommen, daß diese Spiegelung des Cunnus im Wasser des Reisfeldes beabsichtigt ist. Bei der Wichtigkeit des Gedeihens der Reisfelder muß es von besonderem Wert sein, böse Geister, die der Entwicklung der jungen Pflanzen schaden könnten, fern zu halten und hier greift der Mensch auf ein uraltes Zauberabwehrmittel zurück, für das sich noch aus unserer Zeit für die verschiedensten Gegenden Beispiele beibringen ließen.

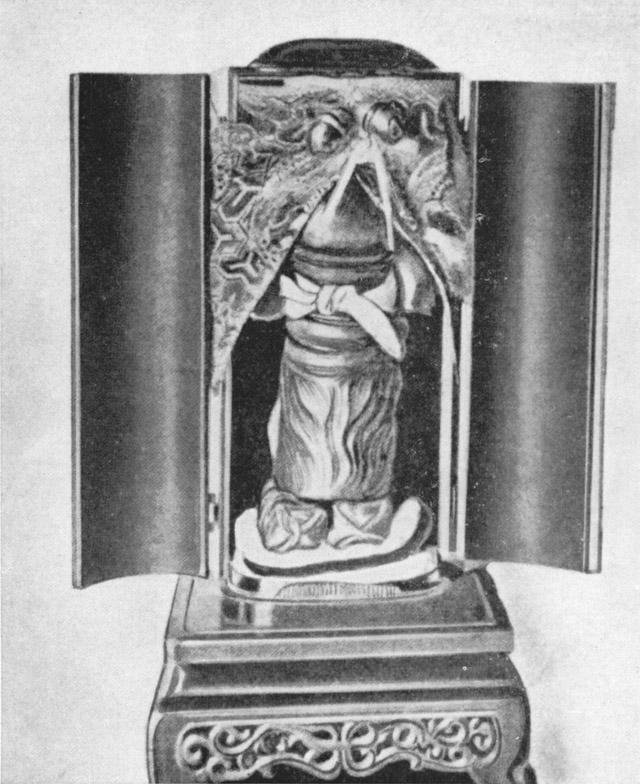

6. Phallusschrein für den Hausaltar (Sammlung J. Schedel).

Nebenbei sei bemerkt, daß die wandernden Priester der Shingonsekte gleichfalls Yamabushi genannt werden. Diese »Bergbewohner« sind wohl die letzten Nachkommen ehemaliger Zauberpriester, die als Vertreter der Wachstumsgeister bei Vertreibung böser Einflüsse Hilfe leisteten. Noch heute werden sie bei vielen Gelegenheiten zum »Besprechen« herbeigerufen und wir werden einem solchen Yamabushi noch in einer Geschichte begegnen.

Daß dem Wort Yamabushi in seiner alten Bedeutung noch ein in der Überlieferung begründetes Verstehen anhaften muß, zeigt die Verbindung, in die es häufig mit dem Tokko gebracht wird. Tokko ist heute ein Gassenwort für den Penis, obwohl es eigentlich ein sehr heiliges Sinnbild der Buddhisten ist. Im Sanskrit heißt das Tokko »Vajra« und das ist der Donnerkeil, der als Demantkeule in der indischen Götterlehre seit den ältesten Zeiten eine große Rolle gespielt hat und diese Rolle in der heutigen indischen Glaubensphilosophie noch spielt. In der lamaistischen Religion ist das Dordsche, wie hier der Donnerkeil heißt, geradezu zu einem Abzeichen eines Lamas geworden, der ohne sein Dordsche nicht zu denken ist. Es ist allerdings meistens zu einem Zierstück aus Messing geworden, dem niemand mehr die ursprüngliche Bedeutung ansieht. Und doch ist dieser heilige Gegenstand, mag er nun Vajra, Tokko oder Dordsche heißen, weiter nichts als ein Phallos in seiner ursprünglichsten Bedeutung. Und wenn heute Vajradhara, »der Träger der Demantwaffe«, im buddhistischen Tantrismus eines der vornehmsten Symbole ist, »mit denen der Stand der Vollendung, die reine Leere« bezeichnet wird, so ist dieser Vajradhara doch nur eine Abwandlung des Schiva. Und Schiva ist der Phallos und seine Gattin, die Schakti, ist der Kteis. Und Vajradhara mit seiner Schakti, die bekannten Darstellungen Yab Yum Chud Pa, der Vater, der die Mutter umarmt, sind weiter nichts, als eine ungeschminkte Wiedergabe des Koitus zweier Menschen.

Tokko.

Das Tokko, der Donnerkeil der buddhistischen Priester in Japan, ist auch für diese, wie für Teufelsaustreiber und Geisterbeschwörer, eine Art Zepter, das die unwiderstehliche Kraft des Gebetes, der Meditation und der Beschwörung versinnbildlicht. Und da dieses Tokko in Japan noch seine verhältnismäßig einfache Gestalt beibehalten hat, entnimmt das Volk aus dieser äußeren Gestalt ein Wort für den Penis und bringt damit das zum Ausdruck, was den Priestern vielleicht gar nicht mehr bewußt ist: Das Tokko ist weiter nichts als ein Phallos und ist niemals etwas anderes gewesen. Dies kommt in den beiden folgenden Senryûs deutlich zum Ausdruck:

»Yamabushi wo ijirase

Tokko nigiraseru.«

»Laß den Mann mit der Yamabushi spielen und laß sie sein Tokko in die Hand nehmen.«

»Yamabushi wa Tokko wo nonde

Hedo wo tsuki.«

»Die Yamabushi erbricht sich, nachdem sie das Tokko verschluckt hat,« mit anderen Worten: Der Cunnus speit den Samen aus, nachdem der Koitus vorüber ist. Diese Redensart findet sich in der Folklore vieler Völker in ganz gleicher oder ähnlicher Weise.

Ein eigentümliches Schicksal hat eine alte Berggöttin gehabt, indem ihr Andenken in einer Weise festgelegt wurde, die ihrem innersten Wesen sicher niemals entsprochen haben kann. Die Mädchenuniversität zu Tôkyô;, Tôkyô Joshi Daigaku, hat den Spitznamen »Oba-sute-Yama«, d.h. Der Hügel, auf dem die Tante verlassen wurde. Unter »Tante« sind hier die Mädchen zu verstehen, die an der Universität studieren, weil man allgemein von ihnen behauptet, sie hätten wegen ihrer Häßlichkeit auf dem Heiratsmarkt nicht rechtzeitig Absatz gefunden. Dies soll die Veranlassung sein, daß in der Gassensprache die Universität der Frauen als »Oba-sute-Yama« bezeichnet wurde. Nach Murray's Handbook of Japan läßt sich dieser merkwürdige Name durch eine Legende erklären, die uns berichtet, »daß die verlassene Frau Ôyama-bime die Tante von Ko-no-hana-saku-ya-Hime, der lieblichen Göttin von Fuji war, die Ninigi-no-Mikoto, den Urahnen der kaiserlichen Familie von Japan heiratete. Diese Ôyama-bime war so häßlich, bösartig, neidisch und heimtückisch, daß keiner von den Göttern sie als Frau haben wollte. Ihr Neffe und ihre Nichte, die in Verzweiflung waren, daß Ôyama-bime's schlechte Veranlagung ihrem Glücke im Wege stand, suchten vergebens, eine Besserung bei ihr herbeizuführen. Schließlich wies die jüngere Göttin darauf hin, daß vielleicht eine Wanderung durch die wunderschöne Gegend von Shinano einen besänftigenden Eindruck machen würde, wenn Ôyama-bime von irgendeinem himmelanstrebenden Berggipfel aus den Mond betrachten könne. Sie machten sich zusammen auf und kamen schließlich an jenen Platz, nachdem sie unzählige steile Berge überwunden hatten. Saku-ya-Hime stieg auf einen Stein und sagte zu ihrer Tante, indem sie mit dem Finger in die Gegend zeigte: ›Dort ist ein Felsen! Klettere hinauf und schau ruhig um dich und dein Herz wird rein werden!‹ Die Tante, die von der langen Bergfahrt ermüdet war, schmolz unter dem sanften Einfluß des Vollmondes dahin. Sie drehte sich nach ihrer Nichte um und sagte: ›Ich will für immer auf dem Gipfel dieses Hügels bleiben und mich mit dem Gott von Suwa zur Beschützung dieses Landes verbinden!‹ Und mit diesen Worten schwand sie in den Mondstrahlen dahin. – Diese Legende wird zwar in bezug auf Shintô-Gottheiten erzählt, ist aber wahrscheinlich buddhistischen Ursprungs«.

Es würde zu weit führen, wenn man dem Inhalt dieser Legende folkloristisch nachgehen wollte, namentlich der Wirkung des Mondes und der Mondstrahlen. Der Hinweis möge genügen, daß wir es bei beiden Göttinnen, die in der Legende eine Rolle spielen, mit Fruchtbarkeitsgeistern zu tun haben. Denn der Name Ôyama-bime bedeutet: Herrscherin des Berges schöne oder gute Frau. Die Legende will also anscheinend erklären, wie aus einem bösartigen Geist ein gütiger geworden ist. Ko-no-Hana-saku-ya-Hime ist eine Zusammensetzung aus: Blume des Sees Fürstin des Erntehauses. Letzteres ist mir zweifelhaft; jedenfalls steckt in saku die Bedeutung des Blühens und Gedeihens. Nebenbei sei bemerkt, daß Oyama (mit kurzem O) ein Freudenmädchen bezeichnet. Der Zusammenhang der »heiligen Huren« mit dem Gedeihen der Natur läßt sich im Glauben vieler Völker nachweisen. Im Zusammenhang mit den Besucherinnen des Tōkyō Joshi Daigaku sei noch darauf hingewiesen, daß die Studentinnen im allgemeinen als gleichgeschlechtlich veranlagt gelten, wovon wir noch sprechen werden.

8. San-o no Daigongen (Provinz Gumma): Weibliche Figur, deren Geschlechtsteile von leidenden oder kinderlosen Frauen mit roter Farbe bestrichen werden (nach Deguchi).

Welche Rolle eine Bergfrau in den folgenden Angaben spielt, ist mir nach dem mir zur Verfügung stehenden Stoffe nicht ganz klar. Eine chinesische Legende berichtet, daß der Kaiser Yang von Ch'u einstmals nachts in seinem Schlafzimmer von einer Frau träumte, die zu ihm kam und ihm erzählte, daß sie die Frau des Berges Wu Shan wäre, und ihn bat, sie in demselben Bett schlafen zu lassen. Der Kaiser gab ihrem Wunsche nach und sie schliefen zusammen. Bei ihrem Weggange sagte sie zu ihm, daß sie in Zukunft unter der Gestalt von Wolke und Regen zu ihm kommen würde. Diese Legende lebt im japanischen Volke fort als »Fuzan-no-yume«, der Traum des Fuzan (sinojapanisch für Wu-shan) und dieses Wort bedeutet in der Gassensprache den Koitus. Man sagt auch dafür »Sodai-no-Ame«, der Regen des Sodai, wofür keine Erklärung zu erlangen war. Ebenso gebraucht man den Ausdruck »Fuzan-no-Tawamure«, das Vergnügen des Fuzan, und »Fuzan-no-Un-U«, Wolke und Regen des Fuzan, für den Geschlechtsverkehr; statt Fuzan-no-Un-U sagt man kurz »Un-U«, Wolke und Regen, offenbar, weil man mit Fuzan nichts rechtes anfangen kann. Die Legende ist vergessen, so daß man Fuzan von Fuzakeru, schäkern, scherzen, flirten, necken usw., ableiten wollte, wobei man aber an die Auslegung von Wolke und Regen nicht gedacht hat. Es wird sich wohl um die letzte Erinnerung an einen alten Fruchtbarkeitszauber handeln, vielleicht um einen Koitus in den Feldern, der Wolken und Regen herbeizwingen wollte. Andernfalls wäre die volkstümliche Bezeichnung des Koitus als »Wolke und Regen« kaum zu begreifen. Wir werden noch von dem Tanz Ame-shobo, der Regenschauer, sprechen, der ein letzter Anklang an solch einen Regenzauber zu sein scheint.

Die höchsten Regengötter waren die himmlischen, und in diesem Sinne sind auch Izanagi und Izanami aufzufassen, deren Legende in dem heiligen Buch der Shinto-Religion, dem Kojiki, ausführlich aufgezeichnet ist. Für uns kommt hier in Betracht, daß nach der Überlieferung der Shinto-Gelehrten Izanagi-no-mikoto, »Seine erhabene Herrlichkeit Izanagi«, der in der Legende erwähnte himmlische, mit Edelsteinen besetzte Speer ist, während Izanami-no-mikoto, »Ihre erhabene Herrlichkeit Izanami«, eine ausgedehnte Wasserfläche ist, die gewöhnlich als Ozean bezeichnet wird. Die Legende erzählt uns, wie der Gott den Speer herunterläßt und in dem Ozean damit herumstochert. Diese Legende ist als Ganzes wohl nie volkstümlich gewesen; man hielt sich an den Speer, der als »Ame-no-Sakahoko«, »der nach unten gekehrte himmlische Speer«, eine Bezeichnung des männlichen Zeugungsorgans wurde. Man sagt dafür auch ganz einfach »Sakahoko«, »der umgedrehte Speer«, oder »Sakaboko«. Zuweilen sagt man auch »Ame-no-Nûhoko«, »der himmlische Speer«. In einem Gesang des »Ryogi-mai« (der Tanz der beiden Urgründe der Natur, des aktiven und des passiven, d.h. des Himmels und der Erde) des Okuni Kabuki Das Okuni Kabuki war ein Theater, das eine Schauspielerin Izumo-no-Okuni gegründet hatte. Sie hieß Izumo-no-Okuni, weil sie früher eine Zauberin des Izumo-Heiligtums gewesen war. Es ist anzunehmen, daß diese Zauberpriesterin die Legende genau kannte. kamen folgende Verse vor:

»Umare kishi Ame-no-Sakahoko shitatari te

Hito no inochi wa Tsuyu to narikeri.«

»Geboren aus dem umgedrehten himmlischen Speer, der tröpfelte, schwindet das Leben der Menschheit dahin, wie der Morgentau.«

»Unabara ya Hoko no shitatari nakari seba

Kono mayoi aru mi towa umareji.«

»Wenn es keine weite See und die Tropfen des Speeres gäbe, würden wir nicht wie verirrte Schafe geboren werden.« Diese Verse entsprechen vollständig der Legende, denn die weite See ist der Cunnus und die Tropfen des Speeres sind die aus dem Penis herauskommende Samenflüssigkeit. Denselben Gedanken bringt das Volk in einem Senryû ganz kurz zum Ausdruck:

»Sakahoko no shitatari

Ogyâ ogyâ nari.«

»Die Tropfen des umgedrehten Speeres erzeugen ein Kind.« Ogyâ ogyâ bedeutet das Geschrei des Säuglings, so daß das Senryû eigentlich in launiger Weise besagen will: Den Tropfen des umgedrehten Speeres haben wir das Kindergeschrei zu verdanken.

In dem Kapitel »Innô Shin« (betrifft die Hoden) des Buches »Shokuya Bunko« (die Nachtlampenbücherei) heißt es: »Zwischen einem engen Tal ziehen sie sich vom tätigen Leben zurück; ihnen gegenüber ruht das Ama-no-Sakahoko und hinten behalten sie sich den tief gebohrten Brunnen des Kôbô-Daishi vor.« Kôbô-Daishi ist der Name des buddhistischen Priesters, der die Shingon-Sekte gegründet hat; nach der Überlieferung im Volke soll er auch der Gründer des Shûdô, des Weges der Päderastie, sein. Der poetische Ausdruck »der tief gebohrte Brunnen des Kôbô-Daishi« bedeutet also lediglich den Anus. Das Shokuya Bunko ist ein erotisches Buch, das in dichterischer Sprache lediglich besagen will, daß bei dem auf dem Rücken schlafenden Mann der Hodensack zwischen den Schenkeln vor dem Anus liegt und der Penis auf dem Hodensack ruht. Ama ist ein Wort der Schriftsprache für Himmel, das gewöhnliche Wort ist Ame. Beide bedeuten gesprochen auch »Regen« (die Schriftzeichen sind anders), so daß man annehmen kann, daß das Volk, das von der alten Legende wohl keine sehr deutliche Vorstellung hat und sich die Wörter nach seine Art umdeutet, sich das Ame-no-Sakahoko auch als umgedrehten Regenspeer erklärt hat; es ist ja auch, wie wir in dem Senryû; gesehen haben, mit dem einfachen Sakahoko, dem umgedrehten Speer, zufrieden, worunter es sich ohne weiteres den Penis vorstellen kann. –

Im Kojiki stehen die beiden Gottheiten Izanagi und Izanami auf der treibenden Brücke, während Izanagi mit dem umgedrehten Speer den Ozean umrührt. Diese himmlische treibende Brücke, Amano-Ukihashi, spielt in manchen Redensarten eine Rolle, ein Beweis dafür, wie diese alte Legende in dem Denken und Fühlen des Volkes ihre Spuren zurückgelassen hat. Von Bedeutung für unseren Gedankengang ist zunächst der Spruch, der als Senryû im Umlauf ist:

»Ukihashi wa Nipponkoku wo yose hajime.«

Dies bedeutet zunächst nur: »Die himmlische treibende Brücke bringt alle Gegenden Japans zusammen.« Im Volke nimmt man aber an, daß Izanagi und Izanami auf dieser Brücke ihre Hochzeit gefeiert haben, mit anderen Worten: daß Phallos und Kteis sich vereinigt haben, so daß die obige Redensart zu einem bildlichen Ausdruck für die geschlechtliche Befriedigung geworden ist. Noch deutlicher kommt dieser Gedanke in dem folgenden »Sprichwort« (einem Senryû) zur Geltung:

»Sakahoko no saki e Nihon ga yoru gotoshi.«

»Es scheint, als ob alle Gegenden Japans auf die Spitze des umgedrehten Speeres zulaufen.« Das heißt klar und deutlich: Im ganzen Leben ist der Penis die Hauptsache. Damit ist dem Speer seine ursprüngliche Bedeutung wiedergegeben. Für diese beiden Senryūs gibt es in der Umgangssprache auch »harmlose« Fassungen, denen man zunächst gar nicht ansieht, daß sie als umschreibende Ausdrücke für die geschlechtliche Befriedigung Verwendung finden:

»Nippon-Jū-ga-Hitotsu-ni-yoru.«

»Alle Gegenden Japans laufen in einem Punkt zusammen,« d. h. jeder Mensch strebt nach seiner geschlechtlichen Befriedigung. Noch einfacher besagt dies die folgende Redewendung:

»Nipponkoku ga issho ni naru.«

»Alle Gegenden Japans sind miteinander vereinigt.« –

Wenn die Sonnengöttin Amaterasu Omikami (die am Himmel leuchtende große erhabene Gottheit; kami bedeutet, daß sie zum Shintō-Glauben gehört) sich in die Felsenhöhle des Himmels für einige Zeit zurückzieht und verbirgt, macht sie die Welt ganz dunkel. Auf diese Weise erklärt sich der Glaube an eine Sonnenfinsternis. Der Eingang zu dieser Höhle wird als »Ama-no-Iwato«, das Felsentor zur himmlischen Höhle, bezeichnet und damit bezeichnet man heute in der Gassensprache die weiblichen Geschlechtsteile; man sagt auch kurz: »Iwato,« die Höhle. Wir werden dem Ausdruck »Ama-no-Iwato« im Abschnitt »Schaustellungen« in einem Volkslied wieder begegnen.

9. Steinphallen als Weihgabe (hono).

Die folgende Geschichte zeigt das Eingreifen der Götter in das Geschick der aufrichtig Gläubigen. Allerdings stoßen wir dabei auf einen humoristischen Hintergrund, der aber lediglich beweist, daß der Verfasser selbst kein Gläubiger mehr ist, sondern eine überlieferte Legende für seine Leser ausgeschmückt hat. Die Geschichte finden wir in dem von Sawada Meisui verfaßten Buche »Ana-Okashi« (Wie lustig!), das handschriftlich frühestens im fünften Bunsei-Jahr (1822 u. Z.) bekannt war; näheres in dem Verzeichnis der Quellenschriften.

10. Holzphallen als Votivgaben (hono) aus der Provinz Chiba (nach Nishioka).

»Die Bezeichnung ›Hodo‹ Hodo bedeutet Feuerplatz, Herd, Kamin und ist ein altertümliches Wort für den Cunnus. wird seit sehr alter Zeit für die geheimen Teile einer Frau gebraucht, aber in Azuma, den östlichen Provinzen Japans, nennt man diesen Körperteil Bobo (davon später). Nun fließt in der Provinz Musashi ein Strom namens Sumida, auf dessen Ufern ein Tempel der Kannon Kannon oder Kwannon, sanskrit: Avalokiteshvara, ist die Göttin der Gnade. Sie wird mit lieblichem Gesicht dargestellt, verleiht alle guten Tugenden und hat Mitleid mit den Sündern. Sie ist daher zum Sinnbild der Frau in geschlechtlicher Beziehung geworden und schließlich gebrauchte man den Namen dieser lieblichen Göttin als ein Gassenwort für den Cunnus. stand. Zu diesem Tempel, dem man die wunderbarsten Kräfte zuschrieb, zogen fortwährend aus den entlegensten Gegenden eine Menge Menschen, die eine fromme Pilgerfahrt unternehmen wollten. Irgend einmal machte eine Frau, die in Kamida in derselben Provinz wohnte, eine Pilgerfahrt mit sechs anderen befreundeten Frauen. Auf dem Wege nach dem Tempel tauchten plötzlich zehn junge Leute auf und schleppten ein Mädchen, das etwa vierzehn Jahre alt war, aus der Gruppe der Frauen weg. Ihre Mutter und ihre Schwester, die dabei waren, liefen erschrocken den jungen Leuten nach, aber es war vergebens, da sie in einer dichten Baumreihe, die zu dem Tempel führte, nicht mehr zu sehen waren. Sie standen eine furchtbare Angst aus, was aus der Sache werden würde, denn die Tochter konnte vielleicht von den Schurken getötet werden. Aber nach gar nicht so langer Zeit kam das Mädchen unverletzt zurück. Sie wurde mit allen Ausdrücken der Freude laut begrüßt und ausgefragt, wie es denn käme, daß sie ohne jeden Schaden zurückkomme. Das Mädchen erzählte nun folgendes:

›Diese jungen Leute schleppten mich bis an das Ufer eines Flusses und dort stießen sie mich um, so daß ich auf den Rücken fiel. Und gerade in dem Augenblick, als sich etwas sehr Ernstes ereignen sollte, erschien eine junge Frau von etwa zwanzig Jahren und sagte zu ihnen: ›Ihr dürft ein so kleines Mädchen, das noch gar keine Erfahrungen in den Dingen der Liebe hat, nicht vergewaltigen. Laßt sie laufen, ich werde an ihrer Stelle hier bleiben und Ihr könnt mit meinem Körper anfangen, was Ihr wollt!‹ Das gefiel den jungen Leuten sehr und während sie sich um die junge Frau stellten, konnte ich mich in Sicherheit bringen.‹

Als die Mutter diese Geschichte gehört hatte, wischte sie sich die Tränen aus den Augen und sagte zu ihrer Tochter: ›Das ist sicherlich eine Verkörperung der Göttin gewesen, zu der du jeden Tag betest. Sie hat dich vor großem Leid bewahrt. Nun nimm dein Amulett von der Brust und sprich ein Dankgebet!‹ Dann nahm die Mutter das Amulett aus einem Brokatbeutelchen heraus und betrachtete die herabhängende Papierrolle. Da sah man nun, daß der Schweiß von der dampfenden Rolle heruntertropfte. Die Frauen stellten sich alle dazu und sahen, daß an der Stelle, an der sich das Schriftzeichen ›Bo‹ befand, die vierte Silbe in dem Ausdruck ›Kwan-ze-on-bo-satsu‹, ganz besonders feucht war und ein Loch von etwa einem Zoll Durchmesser aufwies. Das war ein ganz sonderbares Abenteuer und alle Leute sahen das Amulett voll Freude an.«

Der Ausdruck bedeutet: Die gütige Göttin Kwannon. Der Verfasser der Handschrift hat nun in diese zweifellos ernst zu nehmende Legende einen Witz hineingetragen, indem er das Schriftzeichen Bo, Bo-no-Ji, als eine Abkürzung des Wortes »Bobo«, eines Gassenwortes für den Cunnus, hinstellen wollte, so daß die Leser, die die Anspielung in einem erotischen Buche sofort verstanden, gewiß lachten, wenn sie sich vorstellten, daß das »Bobo« des jungen Mädchens durchstoßen worden war. Damit verlor natürlich die Legende alles Wunderbare und auch der Sinn des naßgewordenen Amuletts war klar. –

11. Phallen als Votivgaben aus dem Heiligtum am Konsei-Paß, Provinz Tochigi, (Links: aus bemaltem Ton, rechts: aus Holz geschnitzt).

Eine ganz merkwürdige Rolle spielt in Japan der Donnergott, den man aus irgendeinem Grunde zum Nabel in eine Beziehung bringt, die zunächst schwer zu erklären ist. Man hat darüber eine Redensart: »Kamiiiari ni Heso wo torareru,« d.h. Der Nabel, der vom Donner ergriffen wird. In Japan gibt es einen Aberglauben, daß der Nabel vom Donnergott gepackt wird, wenn jemand nackt ist, wenn der Donner rollt. Darüber werden viele Geschichten erzählt, von denen die folgende aus der Folklore der Provinz Izu Nagaoka berichtet, wie der Donnergott es besonders auf den Nabel einer jungen Frau abgesehen hat.

»Zu irgendeiner Zeit haben einmal zwei Bauernmädchen in einer heißen Quelle ein Bad genommen. Die eine von ihnen war sehr hübsch, aber die andere war es nicht so sehr. (Es wird auch manchmal erzählt, daß die eine eine junge Frau und die andere ein altes Weib gewesen sei.) Es war im Frühling und besonders schönes Wetter. Aber während die beiden über viele und, verschiedene andere Dinge plauderten, wurde der Himmel plötzlich dunkel und es zog eine schwarze Wolke heran, die das Fenster des Badehauses aufstieß. Der Donnergott stürmte herein, wodurch die zwei Frauen heftig erschraken und laut aufschrien. Sie konnten jedoch nicht weglaufen, da sie beide nackt waren. Der Donnergott aber nahm dem hübschen Mädchen (nach der anderen Fassung: der jungen Frau) den Nabel weg, so daß das hübsche Mädchen, der der Nabel geraubt worden war, sich in dieser Weise bei dem Donnergott beklagte: ›Oh! Donner! Oh! Donner! Das ist aber sehr eigennützig von dir, daß du mir meinen einzigen Nabel wegnimmst!‹ Der Donnergott erwiderte ihr: ›Der Nabel der anderen Frau sieht doch nicht hübsch aus und wird auch einen unangenehmen Geschmack haben!‹ Nach anderen Fassungen hat der Donnergott gesagt: ›Der Nabel einer alten Frau schmeckt nicht gut, weil er keine Feuchtigkeit hat!‹«

In dem oben angeführten Ausdruck ist das Wort »Heso« mit Cunnus zu erklären, wodurch auch der Sinn der Geschichte für jeden deutlich ist, der ihn noch nicht erfaßt haben sollte. Eine Redensart der Umgangssprache gibt den Sinn von Heso noch deutlicher wieder: »Heso kara umareru«, d.h. aus dem Nabel geboren. Diese verschämte Bezeichnung für den Cunnus ist allgemein üblich. Wenn ein Kind seine Mutter fragt: »Mutter, woher bin ich gekommen?«, dann antwortet sie ganz bestimmt: »Ei nun, du bist aus dem Nabel geboren!« und kein Japaner wächst heran, ohne daß er diese Worte gehört hat. Den Erwachsenen braucht man wohl nicht zu erklären, was der Nabel ist, »aus dem wir geboren sind«, oder der Nabel, »den der Donnergott an sich genommen hat«. Aber es gibt doch Geschichten, deren Witz auf dieser Zweideutigkeit beruht. Als Beleg hiefür möge eine launige Erzählung aus der Yedo-Periode dienen:

»Es war einmal eine Frau, die nahm an der Hintertür ihres Hauses ein heißes Bad, als sich plötzlich der Himmel mit einer schwarzen Wolke füllte, aus der ein Blitz herniederzuckte, dem ein lautes Donnergerumpel folgte, ›Oh! wie schrecklich!‹ murmelte die Frau und schickte sich an, in das Haus zu laufen. Da fällt der Donnergott mit einem furchtbaren Getöse herunter, so daß sie auf der Stelle ohnmächtig wurde. Nun ging der Donnergott an die Frau heran und berührte ihre Geschlechtsteile, worauf er zu sich selbst sagte: ›Ei, wie ist das so zart und so niedlich!‹ und er begann mit den Fingern daran zu spielen. Da rief ihm sein Sohn, der aus der Wolke herunterguckte, ganz laut zu: ›Aber, Vater! Bist du denn blind geworden? Siehst du denn nicht, daß der Nabel viel höher angebracht ist?‹«

Kaminari ni Heso wo Torareru.

Der Sohn des Donnergottes hat also dieselbe Belehrung erhalten, wie die Menschenkinder. Für ihn ist Heso der Nabel, aber es gibt auch eine Bezeichnung für den weiblichen Geschlechtsteil, die ihn unter Verwendung des Wortes Heso deutlicher zu erkennen gibt: »Heso-no-shita,« d. h. das unter dem Nabel befindliche. In dieser Fassung ist der Begriff Cunnus in der folgenden Volkserzählung verwertet. Sie führt den Titel: »Kaminari no Bento,« d. h. das Frühstück des Donnergottes.

»Eines schönen Tages ging der Donnergott mit seinem kleinen Sohn hinaus, um sich an seine Arbeit zu machen. Nachdem er eine Zeitlang heftig gerumpelt hatte, sagte sein Sohn zu ihm: ›Papachen, ich habe Hunger!‹ Da gab ihm der Vater Donnergott zur Antwort: ›Ach ja! Es ist Zeit zum Frühstücken! Wir wollen uns gleich daran machen!‹ Als er sein Jūbako aufmachte, kam ein Heso-no-Tsukudani (d. h. ein in Sojabohnentunke eingemachter Nabel) zum Vorschein. In diesem Augenblick guckte sein Sohn in eines von den unteren Kästchen. Da wurde der Vater Donnergott ganz aufgeregt und sagte: ›Hör' einmal! In die untere Schachtel hast du nicht hineinzugucken!‹«

12. Phallus aus Pappmache (engi). Solche Phallen werden mit Zuckerwerk gefüllt auf Jahrmärkten verkauft.

Unter Jūbako versteht man gewöhnlich einen Satz ineinander passender Kästchen. Zum Verständnis der obigen Geschichte müssen wir uns vorstellen, daß das Jubako, der Frühstückskasten des Donnergottes, nach Art unserer Essenträger aus mehreren übereinander angebrachten Kästchen bestand und daß der eingemachte Nabel sich in dem obersten befand. Nun sagte der Donnergott zu seinem Sohn: »Du hast nicht Heso-no-shita (unter den Nabel) zu sehen!« Darin liegt im Japanischen der Witz, denn die Zuhörer verstehen darunter: »Du sollst dir den Cunnus nicht betrachten!« Das nebenstehende Bild stammt aus dem erotischen Buch »Kōshoku Tabimakura«, Wollüstiges Reisekissen, d. h. Erotisches Lesebuch zur Unterhaltung auf einer Reise. Es zeigt den Donnergott, der ein nacktes Ehepaar beim Koitus überrascht hat und nun bei der Frau den weglaufenden Ehemann ersetzt, indem er ihr den »Nabel« nimmt. Es ist eines der seltenen Bilder, auf denen das Paar ganz nackt ist, aber es mußte nackt sein, weil sonst nach dem Volksglauben der Donnergott keine Macht über die Frau gehabt hätte.

7. Daikoku, der Gott des Reichtums, in Gestalt eines Phallus (nach Nishioka).

Daikokuten, der Gott des Reichtums, wird in der Umgangssprache Daikoku genannt. Satow sieht in ihm lediglich eine Umgestaltung des Phallos, der in seiner glückbringenden Eigenschaft auch sonst im Volksleben eine große Rolle spielt. In der Gassensprache bezeichnete Reikoku während der Yedo-Periode sowohl den Koitus, als auch den Penis und den Cunnus; die wörtliche Bedeutung von Reikoku ist »das Ding da«. Damit würde Daikoku »das große, starke, mächtige Ding« sein, also als Gott des Reichtums nur als Phallos erklärt werden müssen. Daß koku aber auch als Cunnus angesehen wird, beweist die Bezeichnung der Beischläferin oder Geliebten eines buddhistischen Priesters als »Daikoku«. In diesem Falle sieht »das große, starke, mächtige Ding« mehr als ein spöttischer Volksscherz aus.

Daß Daikokuten wirklich als Phallos dargestellt wurde, geht aus einem Phallosschrein hervor, den Josef Schedel von einem Antiquitätenhändler in Tôkyô erworben hat. »Der Schrein, außen schwarz lackiert, innen vergoldet, enthält einen geschnitzten, braun polierten Phallos von 25 cm Höhe, mit verschiedenen Attributen Dai-koku-tèns (Gott des Reichtums), wie Säcke, Mütze, Leibbinde.«

Daikokuten hat am ersten Rattentag

Die Ratte ist eines der noch jetzt gebrauchten zwölf Kalenderzeichen und eines der früher gebrauchten zwölf Richtungszeichen, der Jû-ni-shi. Jû-ni bedeutet zehn-zwei, also zwölf; es sind aus dem Chinesischen entnommene Zahlwörter. Diese zwölf Zeichen werden auch als Zeitzeichen verwendet, man kann sie mit den zwölf Bildern des Tierkreises vergleichen. Die Jû-ni-shi haben folgende Namen:

ne, die Ratte; uma, das Pferd

ushi, die Kuh, das Rind; hitsuji, das Schaf, die Ziege

tora, der Tiger; saru, der Affe

u, das Kaninchen; tori, die Henne, der Vogel

tatsu, der Drache; inu, der Hund

mi, die Schlange; i, das Wildschwein

Die Ratte, ne, ist also gleich eins; der erste Rattentag der Erste eines Monats; der zweite Rattentag der Dreizehnte usf. Im alten Kalender war ne no toki, die Zeit der Ratte, d.h. der ersten Stunde, soviel wie 0-2 Uhr nachts. Ne no hô die Richtung der Ratte, war der Norden; ne no hi, der Rattentag. Die japanische Stunde ist gleich zwei unserer Stunden. des zehnten Monats ein Fest, das Nematsuri genannt wird. Das Volk hat sich das Wort Nematsuri nach seiner Weise ausgelegt und so ist daraus ein Gassenwort für den Koitus geworden. Man hat die wörtliche Bedeutung

»Rattenfest«, d. h. Fest am ersten Tag des Monats, verdreht zu »Sich zum Koitus hinlegen«, denn »Ne«, verkürzt aus neru, bedeutet sich hinlegen, und Matsuri, das Fest, ist ein Gassenwort für den Koitus. Ne, eigentlich die Wurzel, ist obendrein ein alter Name für den Penis, und Matsuri, oder mit der Höflichkeitssilbe O, Omatsuri, paßte auch in diese Verbindung, denn dann könnte man das Wort auch als Penisfest erklären. Manche wollen Matsuri von Matsurigoto, die Verwaltung der Staatsangelegenheiten, die Regierung, ableiten, aber die eigentliche Bedeutung bleibt doch immer: ein Fest, eine Feier. In einem Volksliede heißt es:

»Tonari zashiki no rampu ga kieta,

Itete ka, netete ka, homma ka e,

Oya, Omatsuri ka, Ake nakya don don!«

»Im Nebenzimmer ist die Lampe ausgegangen. Seid ihr da? Ihr schlaft gewiß? (Da der Fragende keine Antwort bekommt, fährt er fort:) Oh! Dann seid ihr jetzt beim Feiern! Aber ich kann darüber kein Urteil abgeben, wenn die Tür nicht aufgeht! Bumm, bumm!« Das soll bedeuten: Er stößt gegen die Tür, um sie aufzudrücken.

Ein Senryū lautet:

»Matsuri mae kibakari sekikomu Chōchin wa.«

»Nur ein alter Mann ist schon vor dem Koitus außer Atem.« Hier ist das Wort Matsuri doppelsinnig gebraucht, man hat die Wahl zwischen Fest und Koitus. Chōchin ist die kleine Papierlaterne, die bildlich für den Penis eines alten Mannes oder für einen Impotenten gebraucht wird, worüber an anderer Stelle mehr zu sagen sein wird. Der Sinn des Senryūs ist also der, daß bei einem alten Mann alle Aufregung vergebens ist: er kann doch kein Fest mehr mitmachen.

Hier mögen noch zwei Senryūs folgen; von einem dritten, in dem das Wort Omatsuri vorkommt, wird später die Rede sein.

»Ningyō no shosa wa

Omatsuri mae no koto.«

»Man kitzelt ihr immer mit den Fingern den Cunnus, ehe man den Geschlechtsverkehr beginnt.« Dies ist ein feststehender Brauch bei den Japanern, von dem wir noch sprechen werden. Zur Erläuterung des Senryū möge folgendes dienen: Ningyō bedeutet eine Puppe und ist eine Abkürzung von Yubi-ningyô, eine Finger-Puppe, oder, wie wir sagen würden, eine Marionette. Man betrachtet also gewissermaßen das Befingern der weiblichen Geschlechtsteile als ein Marionettenspiel und deshalb würde das Senryû auch lediglich bedeuten können: »Man läßt jedesmal schon vor dem Feste die Puppen tanzen!«

14. Tönerne Grabfigur (haniwa) aus einem Hügelgrab der Provinz Gumma, Konfun-Periode (nach Kidder).

»Omatsuri ni naku wa

Kigen no yoi no nari.«

»Wenn eine Frau beim Koitus laut seufzt, dann drückt sie damit aus, daß sie sich sehr wohl fühlt.« Man könnte das Senryû auch so verstehen: Wenn eine Frau bei einem Feste sehr laut ist, dann zeigt sie, daß sie viel Freude hat. Von Ningyô wird in einem späteren Abschnitt noch die Rede sein.

Zum Schluß wollen wir darauf hinweisen, daß Daikokuten, der Gott des Reichtums, sonderbarer Weise als mißgestalteter Zwerg dargestellt wird, mit einem dicken Kopf, ungeheuren Ohren, einem lustigen, gutmütigen Gesicht; gewöhnlich trägt er einen Hammer und einen Sack oder einen kleinen Reisballen. Man legt diese Dinge dahin aus, daß der Hammer als Werkzeug der Bergleute, und der Reisballen als Vertreter des Reises, die Sinnbilder der beiden hauptsächlichsten Quellen des Reichtums von Japan sind. Das mag die Auslegung der Gelehrten sein; das Volk sieht in den Reisbällchen ein Glückszeichen, wie wir bei der Beschreibung des Maidama sehen, und der Hammer ist ein Phallos, wie die Verwendung des Wortes für den Penis zeigt. Obendrein besitzt das Musée Guimet einen Daikoku aus Steingut aus der Provinz Satsuma, der zum Überfluß noch einen großen Rettig, einen Daikon, trägt, der als Sinnbild des Phallos den Hammer an Ähnlichkeit mit dem Gegenstand, den er darstellen soll, bedeutend übertrifft. Daß man den Rettich als Phallos zurechtschnitzt und bemalt, um damit böse Geister zu vertreiben, haben wir oben gesehen und dabei darauf hingewiesen, daß der männliche Geschlechtsteil im Volksmunde als Daikon bezeichnet wird. Wir wollen hier noch nachtragen, daß man im Volksmund den Penis eines alten Mannes als ein Hoshi-Daikon, als einen vertrockneten Rettich, bezeichnet, mit derselben Bedeutung, wie das oben erwähnte Wort Chôchin. Ein Senryû erwähnt den vertrockneten Rettich in folgender Weise:

»Shinzô wa hoshita Daiko ni

Yori wo kake.«

»Die junge Frau mühte sich mit dem ganz vertrockneten Rettich vergebens ab,« mit andern Worten: es war der jungen Frau nicht möglich, den alten Mann zu einem Koitus zu bringen. Hier kann man unter einer Shinzô eine junge Frau verstehen, die zu einer Oiran, einem Freudenmädchen mit staatlicher Genehmigung, gehört, das Gastmahl geschickt zurechtmacht und für den Zeitvertreib der Zecher im Hause der Oiran sorgt. Manchmal gewähren solche Shinzôs auch heimlich ihre Gunst gegen Bezahlung. Shinzô bedeutet sonst »jüngst, kürzlich gebaut« und bezeichnet eine junge Dame; bei Personennamen ist es etwa Miss, Madame. –

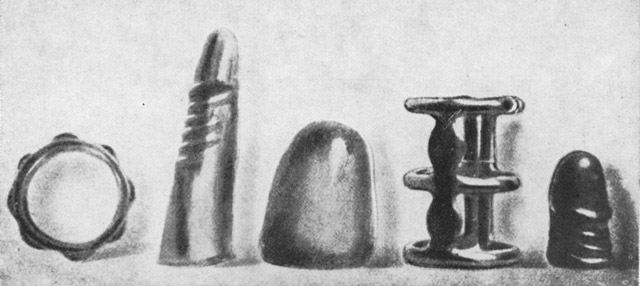

13. Prähistorische Steingeräte (sekibö) der späten Jnnion-Periode (ca. 2000-1000 v. Ch.). denen verschiedentlich phallische Bedeutung zugeschrieben wurde (nach Kanda, Yagi und Ono).

Ein richtiger Phallosgott ist Kanamara-Daimyôjin, »der große ruhmreiche Eisenpenis«, wie die wörtliche Übersetzung seines Namens lautet. Er war ursprünglich ein Phallos, der in einem kleinen Tempel stand, späterhin aber in ein Götterstandbild umgeändert wurde. Dieser Phallosgott wurde zu Makibori, Bezirk Iwate in der Provinz Rikuchû verehrt. Sein Bild bestand aus Bronze. Nach der Überlieferung der Bewohner dieses Dorfes bekommt ein Mädchen, das 13 bis 14 Jahre alt ist, das Alpdrücken; mit anderen Worten: der Gott kommt als Nachtmahr zu ihr, weil ihm eine Beleidigung zugefügt worden ist. Im Mittelalter soll irgendein guter Geist mit dem Vorgehen des Kanamara nicht einverstanden gewesen sein und band das Abbild des Gottes mit einer eisernen Kette fest an. Aber seine Angriffe hörten trotzdem nicht auf und man sagt, daß er auch weiterhin häufig umgegangen ist. Dieser Glaube oder Aberglaube hängt anscheinend mit dem Eintritt der ersten monatlichen Reinigung der jungen Mädchen zusammen. Wahrscheinlich hat man früher die erste Blutung als eine Verletzung durch den Phallosgott angesehen und das hat die Überlieferung festgehalten, als schon längst der Phallos durch ein menschenähnliches Götterbild ersetzt war. Daß der Eintritt der ersten Blutung als etwas Dämonisches angesehen wird, das man mit bösen Geistern oder Fabelwesen in Verbindung bringt, läßt sich aus der Folklore vieler Völker nachweisen.

Ob in der nachfolgenden Legende der Glauben an den Nachtmahr eine Rolle spielt, wie es nach der Auffassung Satows der Fall ist, wage ich nicht zu entscheiden. Tebara-Mura, ein Dorf in der Provinz Omi, hieß in alten Zeiten Tehamari-mura, das Dorf, in dem ein menschlicher Arm geboren wurde. Die Überlieferung besagt, daß dort einstmals ein Mann lebte, der sein Weib in die Obhut eines Freundes gab, als er eine weite Reise antreten mußte. Drei Jahre waren verstrichen, aber der Gatte kehrte nicht von seiner Reise zurück. Da die Frau jung und hübsch war, war der Freund in steter Angst, sie möchte mit einem andern Manne Ehebruch treiben. Deshalb legte er jede Nacht, wenn sie zusammen zu Bett gingen, der Frau seine Hand auf den Leib. Diese Frau aber brachte nach zehn Monaten einen menschlichen Arm zur Welt. Und seit jener Zeit nannte man das Dorf Teharami-mura. Den beiden Namen (Tebara-mura läßt sich deuten als: Das Dorf, in dem eine Hand an den Tag kam) kann irgendein wirkliches Ereignis zugrunde liegen, vielleicht die Geburt einer Mole, die irgendwie einer Hand ähnlich war. Im Volke sucht man zu allem Auffallenden eine Erklärung und auf diese Weise wird die Sage entstanden sein. –

Ein phallisches Fest, über dessen Einzelheiten wir leider nicht unterrichtet sind, war das Tanabata-Matsuri, das Fest der Weberin, auch kurz Tanabata, das Webermädchen genannt. Die Weberin ist der Stern Vega, dessen Fest in der Nacht des siebenten Tages des siebenten Monats gefeiert wurde. Man weiß nur, daß in alten Zeiten fünf farbige Tanzakus (oder Tanjakus, das sind schmale Papierstreifen, auf die Verse geschrieben wurden) mit dem Bild eines Phallos an ein Sasa (Zweige einer kleinen Bambusart, Arundinaria japonica, Zwergbambus) geheftet wurden. Dieses Sasa stellte man auf ein Brett, das für die Verehrung der Weberin in dieser Nacht besonders angefertigt worden war. In dieser Nacht des siebenten Tages des siebenten Monats sollen die Weberin und ein Viehhirte (der Stern Altair) auf der Milchstraße ein Stelldichein gehabt haben. Die Milchstraße sei zu diesem Zwecke von Elstern besonders erbaut worden, weshalb sie auch Kasasagi no Hashi, die Elsternbrücke heißt. Der Sinn des Brauches ist klar: Der Phallos an den Bambuszweigen weist auf einen Abwehr- oder Fruchtbarkeitszauber oder auf beides hin. Tanabata läßt sich als das Brett oder Sims des Webers (Tana-hata) erklären, so daß es sich um die Flachs- oder Hanfernte handeln kann oder vielleicht auch um die Zucht der Seidenraupe. Mit der Sage von der Weberin und dem Kuhhirten hat das ursprünglich nichts zu tun gehabt, ist aber wahrscheinlich nach der Abschwächung des alten Glaubens der Weberin zuliebe zu Vorgängen am Himmel in Beziehung gebracht worden. Jukichi Inouye sagt, daß das Fest der Weberin in Tôkyô noch ganz vereinzelt gefeiert werde, indem man der Weberin einige Opfergaben darbringe. Nach seinen Angaben lautet die Sage so, daß die Nacht des 7. Juli die einzige Nacht im ganzen Jahr ist, in der die Weberin mit ihrem Geliebten zusammenkommt. Elstern fliegen dann herbei und breiten ihre Schwingen aus, so daß über den himmlischen Fluß, wie die Milchstraße genannt wird, für die Liebenden eine Brücke entsteht, auf der sie zusammenkommen. Home Life in Tôkyô, Tôkyô 1910, S. 300. Damit wäre der Zeugungsvorgang, den der Phallos der Bambuszweige auf der Erde darstellt, an den Himmel verlegt. Der Kuhhirte weist darauf hin, daß das Tanabata auch einmal für die Haustiere Bedeutung gehabt haben muß. Für Stadtbewohner, die heute noch die alte Überlieferung pflegen, wird es sich wohl um Kindersegen handeln. Die schließliche Übertragung auf den nächtlichen Himmel zeigt deutlich, daß das alte Fest auch zur Nachtzeit gefeiert worden ist.

Ein Überlebsel eines phallischen Kultes ist auch ein Yomatsuri (eine nächtliche Feier) zu Iwakadoyama in der Nähe von Nihonmatsu in der Provinz Shinshû. Um Mitternacht gehen beide Geschlechter auf einen Berg und opfern dort Hammai (Reis für den Hausgebrauch). Bei Tagesanbruch am folgenden Tage steigen sie dann wieder vom Berge herunter. Jeder, der an dieser Feier teilgenommen hat, bringt als Erinnerung ein Suzu (Glöckchen oder Schelle) aus Ton mit nach Hause. Dieses Glöckchen wird an die Sehne eines kleinen Bogens gehängt. Der Bogen kann kein willkürlich ausgewähltes Mittel sein, um das Glöckchen daran zu befestigen, sondern er ist offenbar die letzte Erinnerung an eine heilige Handlung auf dem Berge, die Glück bei der Jagd bringen sollte. Auffallend ist der Umstand, daß man auch einen künstlichen Phallos zur Selbstbefriedigung der Frauen an einem solchen Bogen befestigt und mit ihm den Phallos in der Scheide hin und her zieht. Dies ist die sogenannte Schießbogenmaschine, das Yumi-Shikake. Wir werden im Abschnitt Harikata ein Bild davon bringen. Das japanische Glöckchen ist eine geschlossene Kugel mit einer Öffnung, so daß solch ein Suzu mit der Peniseichel eine gewisse Ähnlichkeit hat. In der Gassensprache des Volkes heißt deshalb die glans penis »Suzuguchi«, d.h. die Öffnung des Glöckchens. (Siehe die Abbildung.) Man nennt die Eichel auch einfach »Suzu«, das Glöckchen. Die Spitze des Penis heißt in der Volkssprache »Suguchi«. Dies Wort ist eine Verstümmelung von Suzuguchi; es konnte aber auch eine Anspielung auf die Mündung einer Feuerwaffe, einer Kanone usw. sein, die im Japanischen Suguchi heißt. Die Abbildung ist eine sinnbildliche Darstellung der Peniseichel; sie stammt aus der zu Osaka erscheinenden Zeitung »Kokkei Shimbun« (etwa: Lustige Blätter), Nr. 110 vom 15. Juni des zweiten Taishô-Jahres (1913 u. Z.). –

Suzuguchi.

Ein ganz sonderbares göttliches Wesen, für das ich kein weiteres Beispiel kenne, ist Mae-Dashi Jizô, d.h. Jizô, der einen Cunnus offen herzeigt. Jizô (sanskrit: Kshitigarbha) ist ein sehr beliebter buddhistischer Gott, der mitleidige Helfer in allen Nöten, der Beschützer der Reisenden, der schwangeren Frauen und der Kinder. Aber der Mae-Dashi Jizô hat eine besondere Eigentümlichkeit, über deren Ursprung das Buch »Shimpen Kamakura Shi« (eine neue Geschichte von Kamakura) folgende Auskunft gibt:

»Im Westen von Yonemachi, Kamakura, in der Provinz Sagami, befindet sich ein buddhistischer Tempel der Jôdo-Sekte, der Emmeiji genannt wird. Das vornehmste Götterbild dieses Tempels ist ein Jizô-bosatsu (ein Bôdhisattva Kshitigarbha). Dieses Götterbild ist vollkommen nackt und hat einen Cunnus, der aber an gewöhnlichen Tagen mit einem Schurz bedeckt ist; es steht auf einem Puffspielbrett. An einem Kaichô (d.h. an einem Tage, an dem die Vorhänge vor den buddhistischen Götterbildern weggezogen werden) zeigt dieser Jizô seinen Cunnus her und deshalb wurde er Mae-Dashi Jizô genannt. Die Überlieferung besagt, daß vor langen Jahren einmal die Frau des Hôjô (Oberpriesters) Tokiyori (des fünften Oberbeamten in der Regierung des Kamakura-Shôgun, der im dritten Jahre des Kôchô, d.h. 1263, starb) mit ihren Gefährtinnen Sugoroku Sugoroku ist ein altes Brettspiel, das mit zwei Würfeln gespielt wurde. spielte. Als Einsatz sollte jede von ihnen, die verlor, sich splitternackt ausziehen. Und das Unglück wollte, daß sie in dem Wettstreit beim Spiele verlor. In diesem Augenblicke rief sie den Jizô um Beistand an und gelobte ihm Leben und Seele. Da trat Jizô an ihre Stelle. Alle Leute hielten dies für etwas Geheimnisvolles und man stellte im Tempel ein Standbild auf, das genau in der Gestalt geschnitzt war, in der sich der Gott in jenem Augenblick verkörpert gezeigt hatte.«

Daraus könnte man die Schlußfolgerung ziehen, daß das Standbild des Jizô als ganzer Körper einer Frau dargestellt war. Das vorhandene Bild ist aber offenbar, bis auf den zu gewöhnlichen Zeiten verhüllten Cunnus, ein Mann und das entspricht auch ganz dem Wesen des Jizô-Kshitigarbha als Schutzpatron der Reisenden. Wahrscheinlich ist er eine aus zwei verschiedenen Gottheiten zusammengeflossene Gestalt des Glaubens, deren Standbild halb männlich und halb weiblich war, wofür sich eine spätere Zeit eine Erklärung suchte. Seinem weiblichen Teil hat er jedenfalls seine Stellung als Schutzpatron der schwangeren Frauen und Kinder zu verdanken. Die Einzelheiten über dieses sonderbare Standbild werden wohl nie aufzuklären sein. Auffallend ist jedenfalls, daß Mae, der weibliche Geschlechtsteil, zunächst »die Vorderseite« bedeutet und erst im übertragenen Sinne den Schamteil der Frau bezeichnet, daß aber das Wort in diesem Sinne fast nur von den Frauen gebraucht wird, und zwar seit der Yedo-Periode, also etwa seit 1600 u.Z. Heute gebrauchen die Frauen in Tôkyô fast ausschließlich dieses Wort, wenn sie von ihrem eigenen Geschlechtsteil reden. Ebenso gebrauchen die Frauen auch die Ausdrücke »Mae-no-Ana«, das Loch, die Höhle oder die Grube der Vorderseite, und »Mae-no-Ke«, das Haar der Vorderseite. Noch züchtiger klingt der in der Umgangssprache beliebte Ausdruck »Mae-no-Mono«, das Ding auf der Vorderseite; eigentlich ein unnötiges Wortgedoppel, da der Frau für das »Ding« im Japanischen genug Worte zur Verfügung stehen, wie wir noch sehen werden. Ebenso überladen ist der Ausdruck »Mae-Jiri«, das Unterteil der Vorderseite oder der Unterkörper der Vorderseite. Dieses nicht ganz salonfähige Wort wird in einem Kyôka (einem kleinen komischen Gedicht) verwertet:

»Ki no chigau hito koso

Fuben shigoku nare

Doko tomo iwazu

Idasu Maejiri.«

»Es ist sehr unpassend für eine Verrückte, wenn sie ihren Cunnus herzeigt, ohne zu sagen, warum und weshalb.« Mit anderen Worten: Wenn eine Frau erst einmal ihren Cunnus hergezeigt hat, dann ist sie verrückt, wenn sie nicht sagt, warum und weshalb. In einem ähnlichen Sinne gebraucht man die Redensart: »Kichigai onna no omanko e hachi ga haitta yô,« d. h.: als wenn eine Wespe in die Vulva einer wahnsinnigen Frau gekrochen wäre. Mit diesen etwas derben Worten soll gesagt werden, daß jemand vollständig verwirrt ist, ohne die Ursache davon angeben zu können.

Wir dürfen annehmen, daß das sonderbare Standbild des Jizô weithin bekannt ist und daß es besonders in der Provinz Sagami, in der der Tempel Emmeiji liegt, sich eines großen Ansehens erfreut. Daher ist es leicht verständlich, daß sich das Volk auch außerhalb des Tempels mit ihm beschäftigt. Ein Senryû lautet:

»Gejo mamori honzon

Maedashi-jizô nari.«

»Das Amulett der Dienstmagd ist der den Cunnus herzeigende Jizô.« In diesem Senryû ist auch zum Ausdruck gebracht, daß der Jizô das Hauptgötterstandbild (honzon) des Tempels ist. Wenn man dies Senryû verstehen will, muß man wissen, daß in der Yedozeit die jungen unverheirateten Frauen aus der Provinz Sagami nach Yedo (dem heutigen Tôkyô) kamen und ihre Dienste als Magd für die geringeren Arbeiten anboten. Sie wurden hauptsächlich in den Geschäftshäusern verwendet und waren dafür bekannt, daß sie sehr geil und wollüstig veranlagt waren. Sie traten mit den männlichen Bediensteten, manchmal auch mit ihren Brotherren, in geschlechtliche Beziehungen, so daß Sagami, als Abkürzung von Sagami onna (eine Frau aus der Provinz Sagami) ein allgemein üblicher Ausdruck für ein geiles, wollüstiges Dienstmädchen wurde. Man sagte auch »eine Sôshû«, nach einem anderen Namen für die Provinz Sagami. Weiterhin sagte man »eine Jsehara« oder »eine Kotsubo«, nach den Namen zweier Dörfer in der Provinz Sagami. Satow hat aus der Meiwa-Anyei-Periode (1764–1780) Senryû gesammelt, die diese eigenartigen Verhältnisse getreu wiederspiegeln

»Te wo toru to Gejo

Hanaiki wo areku suru.«

»Wenn er ihre Hand hält, fängt bei der Dienstmagd sehr bald ein schweres Schnaufen an.« Dieses Senryû sagt ganz kurz und bündig: »Du brauchst sie nur bei der Hand zu fassen und schon beginnt das schwere Atmen durch die Nase, das ein sicheres Zeichen der geschlechtlichen Erregung ist,« ein Beweis, daß die Japaner sehr scharfe Beobachter sind.

»Suki na Gejo tokoro wo kikeba

Kotsubo nara.«

»Wenn wir die geile Dienstmagd nach ihrem Geburtsort fragen, dann antwortet sie: sie stamme aus Kotsubo.« Die Antwort ist zweideutig; ich vermute, daß es sich um ein Wortspiel mit Kotsubo, dem Kindertopf, oder der Gebärmutter handelt. Die Verfasser der Senryûs wollen ja Scherze machen!

»Chôhô na Ana no aiteru

Sagami Gejo.«

Ana ist ein nicht gerade feiner Ausdruck für den weiblichen Geschlechtsteil; eigentlich bedeutet es Loch, Höhle, Grube, Grab. Chôhô ist ein kostbares und seltenes Ding, bedeutet aber auch zugleich Nützlichkeit. Das Senryû läßt sich daher nicht in seinem vollen Sinn übersetzen. Etwa so: »Die Dienstmagd aus Sagami hat ein sehr nützliches Loch.«

»Sôshû no jû Matagura no

Midareyaki.«

»Die einheimischen Mädchen aus Sôshû haben eine Midareyaki-Naginata zwischen ihren Schenkeln.« Midareyaki ist eine besondere Art, eine Waffe zu härten, wodurch unregelmäßige Wellenlinien auf der Klinge usw. entstehen. In obigem Senryû handelt es sich um eine Hellebarde, die deshalb in die Übersetzung eingeschoben ist, um den Sinn verständlich zu machen. Das Naginata ist eine Hellebarde, die in einen sichelartigen Ansatz endigt. Es ist ein Gassenwort für den Cunnus, den man auch Naginata-Kizu, »die durch die Hellebarde verursachte Wunde«, nennt, wozu wohl das Äußere des Cunnus die Veranlassung war. Wenn man annimmt, daß die Midareyaki-Waffen etwas Kostbares waren, bringt dieses Senryû denselben Gedanken zum Ausdruck, wie das vorhergehende.

»Isehara wo oita de

Mise ga kongai shi.«

»Bei den Kaufleuten entstand ein großes Durcheinander, als die Dienstmagd aus Isehara ihre Stelle angetreten hatte.« Hierzu ist wohl keine weitere Erklärung erforderlich. Wir müssen nur diesen Stegreifdichter bewundern, der es fertig bringt, mit acht Worten in geradezu überwältigend einfacher Weise die Situation in dem Geschäftshause zu schildern, als die Dienstmagd aus der berühmten Provinz Sagami aufgetaucht war. Man ist fast versucht, nach dem oben beigebrachten Stoff den Jizô, der den Cunnus herzeigt, als das Wahrzeichen der ganzen Provinz Sagami anzusehen. Es ist nur schade, daß wir die Laufbahn dieses sonderbaren Schutzpatrons der Reisenden, der schwangeren Frauen und der Kinder nicht nach rückwärts verfolgen können.

Der Glaube an die Zauberkraft des Jizô ist heute noch nicht verschwunden. Wenn ein Kind am Keuchhusten erkrankt ist, holt man in einem der Tempel, die dem Jizô geweiht sind, zwei heilige Holzklötzchen; diese Holzklötzchen werden zusammengeschlagen, wenn das Kind hustet, d.h. man vertreibt durch das Klappern die bösen Geister, die es belästigen. Ist das Kind geheilt, dann bringt man das Klötzchenpaar in den Tempel zurück, gleichzeitig aber ein neues Paar, auf dem der Name des Kindes eingeschnitten ist. Jukichi Inouye, Home Life, S. 226.

Wir haben oben von dem Kaichô gesprochen, von dem Festtage, an dem vor den buddhistischen Götterbildern die Vorhänge weggezogen werden. Kaichô bedeutet eigentlich: die öffentliche Ausstellung einer Tempelreliquie oder eines Götterbildes, d.h. das Götterbild wird sichtbar gemacht, indem man einen Vorhang wegzieht oder einen Wandschirm wegnimmt, der das Bild oder den Gegenstand zu gewöhnlichen Zeiten den profanen Augen verbirgt. Man versteht darunter auch das Öffnen eines Schreines, in dem das Götterbild oder der Gegenstand außerhalb der Festtage den Blicken entzogen wird.

In der Volkssprache bedeutet Kaichô: den Cunnus herzeigen. Das Wort wird dann im übertragenen Sinne für ein kleines Mädchen gebraucht, das seine Geschlechtsteile sehen läßt, ohne daß eine Absicht vorliegt. Bei erwachsenen Frauen bezeichnet es aber den Geschlechtsteil selbst. In Mitteljapan ist Kaichô jedoch mundartlich ein Wort für den Koitus. In dem Kibyôshi (Lustiges Buch), das den Titel hat: »Rifujin Tsûshi Sen« (Eine Blütenlese von maßgeblichen Versen) und von Akera Kwankô während der Yedo-Periode veröffentlicht worden ist, findet sich folgende Auslegung des Wortes Kaichô: »Eine Frau, die in nachlässiger Weise dasitzt, stellt oft (ihren Cunnus) zur Schau, während eine Frau, die sorgfältig auf ihre Haltung beim Sitzen achtet, (ihren Cunnus) nur alle dreißig Jahre zur Schau stellen wird.« Alle dreißig Jahre bedeutet: sehr selten. Ein Senryû sagt uns folgendes:

»Kaicho wo ura kara Yuban oganderu.«

»Der Badejunge betet den Cunnus von der Rückseite der Frau her an.« Hier klingt also noch der Begriff von etwas Heiligem, zum Tempel gehörigen, durch. In der Kindersprache kommt Kaichô als Okaichô vor und gilt dann als ein höflicher, anständiger Ausdruck. Dies liegt lediglich an der Silbe o, die wir bei vielen japanischen Wörtern vorgesetzt finden, um das Wort in ein höfliches zu verwandeln.

Es wäre möglich, daß man in dem Worte Kaichô an sich schon den Begriff des Cunnus gefunden hat. Awabi-Kubo bedeutet wörtlich die Höhlung der Ohrmuschel, ist aber ein altertümlicher Ausdruck für den Cunnus. Awabi ist zunächst eine Muschel, zoologisch Seeohr oder Haliotis genannt; ihren Namen hat sie von ihrer Gestalt, die, flach und schüsselförmig dem menschlichen Ohr gleicht. In dem Buche »Ansai Zuihitsu« (Ansai's Vermischte Schriften) ist auf den äußeren Zusammenhang zwischen Cunnus und Muschel hingewiesen. Der Verfasser sagt: »Awabi-Kubo ist der Cunnus; nach dem Wamyô-shû (Erklärendes Wörterbuch der japanischen Sprache) ist das chinesische Schriftzeichen Kai (die Öffnung) als Wort für den Cunnus im Gebrauch. Dieses Schriftzeichen hat aber dieselbe Aussprache wie das Schriftzeichen für Kai, Muschel; es scheint also, als ob man dieses Wort – Awabi-Kubo – zu einem Wort für den weiblichen Geschlechtsteil gemacht hat, weil das Fleisch der Ohrmuschel flach ist und eine Höhlung hat.« Diese Erklärung klingt wohl ganz einleuchtend, aber die Muschel ist an sich schon in vielen Gegenden der Erde ein uraltes Sinnbild oder vielmehr eine Stellvertreterin des Cunnus. Wir haben auch Arten, wie die Venusmuschel und die Kaurimuschel, die dem Cunnus sehr ähnlich sehen, so daß der Umweg über die Ohrmuschel gar nicht in Frage kommt. Wir werden noch sehen, daß die Muschel ein sehr beliebter Vergleichsgegenstand für den Cunnus ist. Kubo als Höhle, der Gehörgang des Ohres in dem Wort Awabi-Kubo, ist auch an sich schon ein veralteter Ausdruck für den Cunnus. In den Gesängen eines Saibara, einer opernartigen Aufführung in früheren Zeiten, kommen folgende Verse vor:

»Kubo no na wo nani toka iu

Kubo no na wo nani toka iu

Tsubitari, Kefukunou tamoro

Hi no naka no Hitsugime

Kefukunou tamoro.«

»Die Höhle, die wir Hitsugime nennen, die ist Tsubitari. Oh, gebt mir dieses haarige Weizenbrötchen, damit ich in diese Höhlung hineinstechen kann und so meine Befriedigung habe!« Hitsugime ist ein altes Wort für den Cunnus; es wird wohl zusammengesetzt sein aus Hi, geheim, und Tsugime, die Fuge oder die Naht. Hi no naka no Hitsugime bedeutet also »der Schlitz in der geheimen Naht«. Tsubitari ist gleichfalls ein alter Name für den Cunnus; Satow hält ihn für gleichbedeutend mit Tsuratari, »das, was vom Hemd bedeckt wird«.

In dem von Matsuoka Yuzuru verfaßten Buche »Immei-Kô« (etwa: Sonderabhandlung über die Namen der Geschlechtsteile) ist angegeben, daß das Wort Awabi-kubo die Geschlechtsteile einer alten Frau bezeichnet.

Im Volksglauben spielt die Awabimuschel eine große Rolle und sie ist gewissermaßen auch im Shintô-Glauben eine offizielle Einrichtung. In Kande werden vor dem Phallos Awabimuscheln niedergelegt. Auch in den Tempeln sieht man solche von unfruchtbaren Frauen niedergelegte Muscheln.

Der Vorhang, der vor den buddhistischen Götterbildern hängt, heißt Mitochô; im übertragenen Sinne das Lendentuch der Frauen, das in dieser Auffassung also als Tempelvorhang gilt, der vor etwas Heiligem hängt. In dem oben erwähnten Volkslied, in dem das Wort Ama-no-Iwato, die Felsenhöhle der Sonnengöttin, vorkommt, ist der Ausdruck Ama-no-Iwato no Mitochô dahin aufzufassen, daß der Vorhang vor der Felsenhöhle, dem Gassenwort für den Cunnus, hängt, so daß er, wie es die Schaustellung, von der wir noch sprechen werden, von der Darstellerin verlangt, jederzeit hinweggezogen werden kann. Das Mitochô kann auch ein kurzes Röckchen, eine Art Schamröckchen sein, so daß die Darstellerin den Vorhang hochziehen würde. Siehe oben: Shimpi-no-Tobari.

Hinter einem Vorhang ist auch das Allerheiligste verborgen und so darf es uns nicht wundernehmen, daß in der Volkssprache Okuno-In, das Sanctum Sanctorum, den Cunnus bezeichnet, namentlich die inneren Teile desselben. In diesem Sinne ist Okû-no-In, wörtlich: der zuhinterst liegende Raum des Tempels, seit Beginn der Yedo-Periode gebräuchlich. Ein Senryû lautet folgendermaßen:

»Katahiza wo tatete

Ibitsu na Oku-no-in.«

»Wenn das eine Knie in die Höhe gehoben wird, bekommt der Cunnus ein schiefes Aussehen.« Der Scherz liegt darin, daß wörtlich übersetzt die Stelle lautet: »... wird das Allerheiligste schief«; das Allerheiligste ist aber in Wirklichkeit ein viereckiger Raum. Zur weiteren Erläuterung dieses Senryû soll hier eine launige Geschichte aus der Yedo-Periode folgen, deren Titel »Sankaku«, Das Ding mit drei Ecken, lautet:

»Zwei Männer sprachen eines schönen Tages miteinander über die Geschlechtsteile der Frauen. Der eine sagte, sie haben eine runde Gestalt, wogegen der andere behauptete, sie seien viereckig. Sie konnten mit ihrer Auseinandersetzung zu keinem Ende kommen, so daß sie sich schließlich dahin einigten, ihren Streit dadurch zu beenden, daß sie sich das wirkliche Ding einmal anschauten. In diesem Augenblick war glücklicherweise das Kindermädchen einer Familie vorbeigegangen, mit der sie beide bekannt waren. Sie riefen das Mädchen in das Haus herein, erzählten ihr den Streitfall und verlangten von ihr, sie solle ihnen ihr Allerheiligstes zeigen, wofür sie ihr einen Ryô als Belohnung geben würden. Das Kindermädchen führte sie daraufhin zu einem Baumweg, da sie sich schämte, es ihnen im Hause zu zeigen. Dort hob sie nun die Kleider hoch, zeigte ihren Schoß her und sagte: ›Nun kommt und betrachtet es!‹ Die beiden Männer beschwerten sich jedoch darüber, daß ihr Geschlechtsteil mit einem übermäßigen Haarwuchs bedeckt sei, so daß sie den Ausgang des Heiligtums nicht deutlich genug in Augenschein nehmen könnten. Als das Kindermädchen dies hörte, erwiderte sie: ›Dann werde ich es eben so machen!‹, wobei sie den Schlitz mit beiden Händen auseinanderzog. Und da sahen die beiden Männer eine dreieckige Öffnung.«

Hier sind noch einige weitere Senryû:

»Oku-no-in Suzu furi tatete

Ogamu nari.«

»Er betet das Allerheiligste mit einem steifen Penis an.« Mit anderen Worten: Wenn jemand nach dem Cunnus guckt, bekommt er einen steifen Penis. Von Suzu, dem Glöckchen, d.h. der Eichel des Penis, haben wir oben schon gesprochen. Im vorliegenden Senryû bedeutet Suzu den ganzen Penis, aber doch in der Auffassung als Glöckchen, das ja bei den heiligen Handlungen beim Allerheiligsten eine große Rolle spielt.

»Oku-no-in Gejo ogamaseru

Ne-han-zô.«

»Die Dienstmagd zeigt im Schlafe das Allerheiligste, das Bild des Nirwana.« Mit andern Worten: Während die Dienstmagd schläft, läßt sie ihren Cunnus von den anderen begucken. Etwas nüchterner, wie das obige, bringt das folgende Senryû denselben Gedanken zum Ausdruck:

»Oku-no-in Hibutsu mo misete

Gejo hirune.«

»Die Dienstmagd zeigt ihr Allerheiligstes her, während sie ihr Mittagsschläfchen hält.« Siehe das Bild, das aus »Ôtsue Bushi«, einem Buch mit Wanderliedern stammt, dessen Verfasser und Erscheinungsjahr unbekannt sind. Was die Heiterkeit des Mannes erregt, ist aber weniger das Allerheiligste, als das Papier, das die japanischen Frauen beim Koitus benutzen und das sich die Magd vorsorglicherweise bereitgelegt hat.

Oku-no-in.

Wie das Mitochô, der Vorhang, im Tempel, und das Oku-no-in, das Allerheiligste, hat auch das Tori-i, das Tor eines Shintô-Tempels ein geschlechtliches Sinnbild abgeben müssen. Es lag nahe dieses stets offene Tor als ein Sinnbild für den weiblichen Geschlechtsteil zu benutzen.