|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Nun, die Hände sind Ihnen genommen. Aber mit dem Arme könnten Sie doch die Bewegung des Schreibens gegen die Wand machen. Wie hieß der Vater von Tschita?«

Sie trat an die weißgetünchte Wand und schrieb mit dem rechten Arme in großen Lettern:

» Adlerhorst.«

Es läßt sich nicht beschreiben, welchen Eindruck dieses Wort machte. Wallert schrie laut auf:

»Adlerhorst? Wie war sein Vorname?«

» Alban,« schrieb sie.

»O Du barmherziger Gott! Ist das möglich! Wärst Du etwa Sarah, die jüdische Amme?«

»Oah, oah, oah!« nickte sie, ganz entzückt. –

»O Gott! O Gott! Tschita ist meine Schwester, meine Schwester!«

Er schlug die beiden Hände an die Wand, stemmte den Kopf darauf und weinte bitterlich, bitterlich.

Alle waren tief, tief ergriffen. Doch sagte keiner ein Wort, selbst die nächst Betheiligten nicht. Aber Sarah trat zu ihm heran, kniete abermals nieder, nahm den Saum seines Rockes zwischen ihre Arme und küßte ihn.

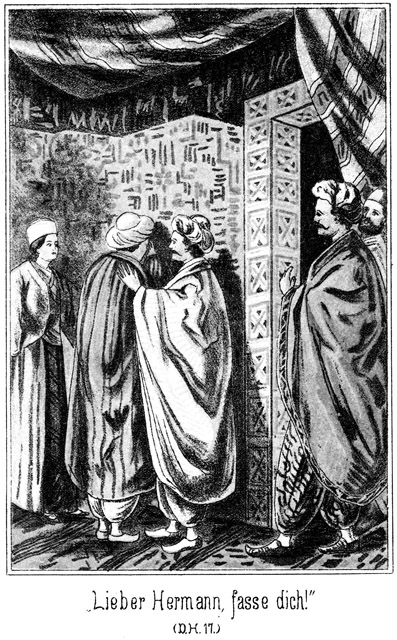

Dann näherte sich ihm auch Normann. Er legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte:

»Lieber Hermann, fasse Dich! Das was Du erfahren hast, ist ja nicht traurig!«

»Nein, traurig nicht, gar nicht!« antwortete er unter weiter strömenden Thränen. Ich weine ja auch nicht vor Schmerz, sondern vor Entzücken.«

Und nun erst ließ sich auch der Engländer hören:

»Alle Wetter! Adlerhorst! Adlerhorst heißen Sie?«

»Ja, Mylord.«

»Und Alban von Adlerhorst war Ihr Vater?«

»Ja.«

»Aber, Mensch, sind Sie denn bei Troste! Sie sind mein Cousin; ich suche Ihre Familie; Sie suchen mit, und dennoch verschweigen Sie mir, daß wir eigentlich in einen und denselben Taubenschlag mit einander gehören!«

»Ich wußte das. Vielleicht darf ich Ihnen später einmal die Gründe mittheilen.«

»Und jetzt giebt es diese Gründe nicht mehr?«

»O doch. Aber die Ueberraschung hat mich fortgerissen, meinen Namen zu nennen.«

»Na, Junge, so laß Dich auch noch ein wenig weiter fortreißen, nämlich an meinen Oberkörper! Komm her, Bursche! Jetzt endlich habe ich einen von den Finken gefangen! Man wird nun wohl auch erfahren, wo die andern umherfliegen!«

Er zog ihn an sich und küßte ihn kräftig. Dann fragte er:

»Ist diese Sarah vielleicht auch Deine Amme gewesen?«

»Nein. Die Eltern waren in Adrianopel, während wir uns in der Heimath befanden. Mutter hatte das kleinste Schwesterchen und die Amme mitgenommen. Vater reiste für einige Tage nach Konstantinopel, ist aber nie wiedergekehrt. Dann war plötzlich auch Mutter fort, nebst dem Schwesterchen und der Amme.«

»Sapperment! Wohin?«

»Wir wußten und wissen es nicht. Jetzt höre ich zum ersten Male wieder von ihnen.«

»So hoffe ich, daß wir ihnen Allen, welche noch fehlen, auf die Spur kommen. Sarah wird uns erzählen müssen. Sie hat viel, viel zu erzählen. Jetzt aber giebt es keine Zeit dazu. Wir müssen uns um den Pascha und ganz besonders um Tschita bekümmern. Wehe ihm, wenn er ihr ein einziges Haar zu krümmen wagt!«

Es gehörte eine große Selbstbeherrschung dazu, die Scene so rasch abzubrechen und die Wißbegierde für später zu vertrösten; aber die Sorge that das Ihrige. Und so wurde zunächst das Haus durchsucht.

»Von Effecten findet sich gar nicht viel vor,« meinte Steinbach, als man damit fertig war. »Ich möchte fast glauben, daß der Pascha geflohen ist.«

»So müssen wir ihm nach,« rief Normann.

»Was sagen Sie, Herr Oberst?«

»Ich meine, dem Pascha hat hier keiner Zeit zu bleiben mehr jefallen jehaben; ihm hat den Flucht ergriffen, und uns werden ihm nachzujagen den Eile in der Schnelligkeit bei jute Pferde sein!«

»Das ist auch meine Ansicht!«

Da ließ Sarah einen lauten Ruf hören und deutete nach einem weißen Zettel, der neben ihrem Lager lag. Sie dachte erst in diesem Augenblick an ihn. Steinbach hob ihn auf, entfaltete ihn und las:

»Wir brechen so rasch auf, daß ich an eine Flucht glaube. Kehren wir heute Abend nicht zurück, reiten wir vielmehr von l'Enf noch weiter, so werde ich dort für Nachricht sorgen.

Saïd.«

Diese Zeilen waren in Eile und türkisch geschrieben.

»Der Treue! Ihm haben wir bereits viel zu danken,« meinte Normann. »Jetzt aber bin ich überzeugt, daß der Pascha die Flucht ergriffen hat.«

»Aber wohin?« fragte Wallert.

»Nicht zur See, sondern zu Lande, wie es scheint, was für den Augenblick auch das Sicherste für ihn ist. Wir müssen unbedingt sofort nach l'Enf.«

»Ja. Aber was wird hier mit Sarah?«

Da sagte Krüger Bey:

»Diesem Sarah wird bei meiner Weiber das Wohnung und dem Logis hinüberzuführen gefunden werden.«

Dieser Vorschlag war gut. Sie sollte einstweilen in dem Harem des Obersten Aufnahme finden. Dieser Letztere versprach, für Pferde zu dem beabsichtigten Ritt zu sorgen, und so begab man sich nach dem Bardo zurück, nachdem aber eine hinreichende Anzahl der Trabanten in das Innere des Hauses postirt worden war, um, falls die Bewohner doch zurückkehren sollten, den Pascha sofort festzunehmen.

Da die Trabantengarde des Bey aus lauter Cavallerie bestand, so gab es gute Pferde genug. Der Oberst stattete zunächst dem Beherrscher einen kurzen Bericht ab, und dann setzte sich die aus den Deutschen, dem Engländer, dem Obersten und zehn seiner Reiter bestehende Cavalcade in Bewegung.

Durch die Stadt im Trabe, ging es dann draußen im Galoppe weiter.

Die Scene in dem Hause an der alten Wasserleitung hatte doch mehr als eine Stunde in Anspruch genommen. Es war fünf Uhr geworden. Als die Reiter nach l'Enf kamen, wurden sie von den dortigen Bewohnern neugierig betrachtet. Sie Alle kannten Krüger Bey.

»Der Oberst der Leibschaaren!« sagte ein Mann laut. »Das können die Erwarteten nicht sein.«

Sofort parirte Steinbach sein Pferd und fragte:

»Erwartet Ihr vielleicht Reiter?«

»Ja.«

»Was für welche?«

»Aus der Stadt, einen Normann Effendi; den anderen Namen habe ich vergessen. Auch ein Engländer soll mit dabei sein.«

»Das sind wir.«

»So kennst Du Saïd?«

»Ja.«

»Wir sollen Euch sagen, daß sein Ritt nach Klibiah geht. Sie haben in Soliman einen Führer gewonnen, dem sie hundert Piaster gaben und ein Pferd nebst Sattel und Lederzeug dazu. Sie hatten es übrig.«

»Saïd scheint Euch auch Geld versprochen zu haben?«

»Ja.«

»Wieviel?«

»Wenigstens dreihundert Piaster.«

»Hier hast Du sie.«

Er zog seine Börse. Als der Lord dies sah, erhob er Widerspruch. Er rief sofort:

»Halt! Das geht nicht! Die Gesellschaftskasse habe ich. Ich habe diesen Mann nicht verstanden. Ist seine Botschaft etwas werth?«

Es wurde ihm Alles erklärt.

»Gut!« sagte er. »Diese Leute sollen fünfhundert Piaster haben. Ein Pferd kann ich ihnen leider nicht geben. Da mögen sie sich einen Affen oder eine Meerkatze kaufen.«

Der Ritt, welcher nun eine sichere Direction hatte, wurde fortgesetzt, und zwar in fortwährendem Galoppe. Die Verfolgten hatten zwei Stunden Tageszeit Vorsprung. Glücklicher Weise aber befanden sich bei der Truppe des Obersten einige Leute, welche die Halbinsel so genau kannten, daß sie selbst des Nachts ihres Weges vollständig sicher waren.

Es ging nach Soliman und von da nach Mazera. Am späten Abend gelangte man nach El Abeïd, wo das Flüßchen gleichen Namens in das Meer geht. Hier waren die Verfolgten vor über einer Stunde durchgekommen und dann nach Bir el Dschedi weitergeritten. Einer der Wegkundigen fragte da:

»Müssen wir wirklich nach Klibiah?«

»Ja. So lautet ja unsere Weisung.«

»Nein, mir scheint, der Pascha hat einen Führer, welcher nicht gern auf schlechten Wegen reitet. Er geht nach Dschedi und von da ganz sicher nach Sidi Daud. Dann streicht er quer über die Halbinsel hinüber nach dem Ziele. Dabei bleibt er stets auf sehr guten Pfaden, macht aber einen großen Umweg, da er einen richtigen rechten Winkel reitet.«

»Können wir den nicht abschneiden?«

»Ganz gut, wenn Ihr eine Anstrengung nicht scheut.«

»Immer zu!«

»So reiten wir jetzt hinauf in die Berge. Dort fließt das Wasser des Adieb ganz grad der Richtung zu, welche die unserige ist. Dem Thale dieses Flüßchens folgen wir und sind noch vor Tagesanbruch in Klibiah.«

Nach einer kurzen Berathung wurde dieser Vorschlag angenommen. Es stellte sich auch heraus, daß er ein sehr vortheilhafter war. Die Truppe langte zwei Stunden vor Tagesanbruch am Ziele an.

Leider aber hatte der Pascha zwar den Namen Klibiah dem Führer genannt, doch war es gar nicht seine Absicht, bis ganz nach diesem Orte zu reiten. Er wollte das Boot ja etwas weiter nördlich am Vorgebirge al Melhr erwarten. Da hätte der Oberst mit seiner Truppe in alle Ewigkeit warten können, um ihn in Klibiah abzufangen.

Glücklicher Weise aber langte grad beim grauenden Tage ein Botenreiter aus Sidi Daud an. Von ihm hörte der inmitten des Ortes campirende Oberst, daß eine kleine Truppe von zwei Kameelen und vier Pferden gestern spät am Abend von Daud abgeritten sei und nun am Vorgebirge Melhr lagerten. Er hatte sie von der Höhe aus gesehen.

»O weh!« rief Steinbach. »Sie kommen gar nicht nach hier. Wie es scheint, erwarten sie ein Schiff.«

»Ich sah Dampf,« bemerkte der Bote.

»Alle Teufel! Weit davon?«

»Noch oberhalb des Vorgebirges Aswad.«

»Wie weit liegen die Reiter von hier?«

»Ich bin zehn Minuten geritten.«

»Die Richtung des Ortes?«

»Zwischen diesen beiden Hütten hindurch grad aus.«

»Rasch auf, wir haben keine Zeit zu verlieren!«

Steinbach sprang eiligst in den Sattel und die Anderen folgten seinem Beispiele. Wie vom Sturmwinde gejagt, flogen die Reiter zum Orte hinaus und in der angegebenen Richtung weiter, in ein enges Thal hinein, welches emporführte und dann oben auf der Höhe flach verlief.

Als sie oben ankamen, sahen sie das Meer unter sich weit, weit nach allen Richtungen ausdehnen. Aber was sie noch sahen, das wa, ein türkischer Dampfer, welcher nahe dem Lande beigedreht hatte und, langsam mit den Wogen treibend, auf die Rückkehr des Bootes wartete, welches er nach dem Lande geschickt hatte.

Dieses Boot hatte angelegt. Am Ufer hielten zwei Kameele und fünf Pferde: Fünf Männer standen dabei und zwei Frauen. Diese beiden Letzteren befanden sich augenblicklich in einer sehr unangenehmen Lage, denn sie wurden jetzt, grad in diesem Augenblicke, von den Männern auf das Bret gedrängt, welches von dem Boote nach dem Lande gelegt worden war.

Der Eine der Männer erblickte die Truppe, stieß einen lauten Ruf aus und gab einen befehlenden Wink hinüber nach dem Schiffe zu. Dieser wurde verstanden. Man war jedenfalls auf so etwas vorbereitet. Es wurde ein breites Segeltuch gelüftet, und es kam nun unter demselben der Lauf einer Deckkanone zum Vorschein. Die Freunde sahen das.

»Sie sind es. Wir kommen fast zu spät!« rief Normann. »Ich glaube gar, man will auf uns schießen!«

»Einen solchen Verstoß gegen das Völkerrecht wollen wir abwarten,« antwortete Steinbach. »Wir befinden uns nicht im Kriege. Wir wollen nur einen entlaufenen Verbrecher fangen. Drauf, im Galopp!«

Sie gaben den Pferden die Sporen und schossen von der Höhe hinab. Die Mädchen waren jetzt in das Boot gedrängt worden. Sie erblickten jetzt erst die zu spät nahende Hilfe. Sie streckten die Arme aus und schrieen laut auf. Der Pascha sprang nach, Saïd hinter ihm her. Das Boot wurde eingezogen und die Ruder setzten sich in Bewegung. Ein lautes Gelächter erscholl vom Boote aus und auch vom Schiffe her.

Jetzt brausten die Verfolger heran. Allen voran Steinbach, hinter ihm her Normann.

»Halt! Wieder anlegen!« rief der Erstere.

Man antwortete mit Lachen.

»Leibgarde des Bey von Tunis! Ich gebiete Halt!«

Abermaliges Gelächter.

Die Bootsleute wußten, daß sie jetzt in Sicherheit seien. Da aber sprang Steinbach vom Pferde, warf die Büchse weg – es war fast wahnsinnig zu nennen; aber der riesenhafte Mann nahm einen Anlauf, ein gewaltiger Sprung, wie ihn kaum der beste Circusmann fertig bringt, und er flog vom Lande aus über die wohl acht Ellen breite Wasserfläche und in das Boot hinein.

»Einen Raub sollt Ihr doch hergeben, Ihr Hunde!«

Bei diesen Worten ergriff er die nächste der beiden Mädchen, es war Tschita, hob sie empor, und ehe man ihn festzuhalten vermochte, that er einen Sprung mit ihr, weit in das Wasser hinein, dem Lande zu.

Er war nicht der einzige Kühne gewesen. Normann, von seinem Beispiele angefeuert, war ihm gefolgt. Auch er erreichte in gewaltigem Sprunge das Boot, aber grad in demselben Augenblicke, als Steinbach wieder heraussprang. Das Fahrzeug hatte sich dadurch gesenkt und Normann verlor das Gleichgewicht. Zudem hatten die Bootsleute ihre Fassung, welche ihnen vor Erstaunen über eine solche Kühnheit verloren gegangen war, wieder erlangt. Ehe Normann das Gleichgewicht wieder erhielt, bekam er einen kräftigen Schlag vor die Brust und stürzte ins Wasser.

»Fort, fort!« brüllte der Steuermann.

Die Ruderer legten sich in's Zeug.

»Halt, halt!« Ich muß Tschita wieder haben!« rief der Pascha. »Zurück an's Land!«

»Daß sie Dich und uns ergreifen! Fort, sage ich!«

Das Boot gab dem Drucke der Ruder nach und schoß davon. Der Oberst brüllte laut vor Aufregung:

»Hund! Mörder! Schießt ihn nieder!«

Seine Leute waren abgestiegen. Sie legten die Gewehre an, um zu gehorchen. Da aber duckte sich der Pascha hinter Zykyma nieder. Nicht er, sondern sie wäre von den Kugeln getroffen worden. Und zur Warnung krachte der erste Kanonenschuß vom Dampfer her.

Steinbach stieg in diesem Augenblicke aus dem Wasser. Er legte Tschita, welche ohnmächtig war, auf das Trockene und wendete sich nach dem Boote. Die Situation erfassend, rief er hinüber, so daß sie es hören mußte:

»Zykyma, sei getrost! Wir holen Dich doch!«

Auch Normann stieg an das Land. Es gab sowohl auf dem Boote als auch am Lande eine höchst aufregende Scene. Der Pascha wollte nicht auf Tschita verzichten und sah sich doch dazu gezwungen. Die Soldaten des Bey riefen alle Verwünschungen, die ihnen einfielen, den Entkommenen zu. Normann und Wallert knieten bei dem ohnmächtigen Mädchen. Der Engländer rief:

»Verteufelt, verteufelt! Hätte ich meine Yacht hier, hätte ich meine Yacht hier!«

»Ja. Diesen Ausgang hätten wir gestern ahnen müssen,« antwortete Steinbach, »so wären wir bei Ihnen an Bord gegangen und hätten auch Zykyma erhalten.«

»Ich hätte das Boot in den Grund gedampft.«

»Na, wir bekommen sie noch! Das weiß ich gewiß! Wir müssen uns in das Unvermeidliche finden.«

Ja! Dort schleppen sie sie eben zur Schiffstreppe hinauf.«

»Ein muthiges Mädchen! Sie jammert nicht. Sie winkt uns mit den Händen zu.«

»Ein Glück, daß der treue Saïd bei ihr ist! Der wird uns schon eine Spur verschaffen. Herr Oberst, was thun wir jetzt?«

»Uns werden diesem verdammter Hunden nachzujagen dem Galopp reiten und sie zeigen, wem der Bastonnade eines wohltätigen Gefühlen dem Geschmack findet!«

Dabei deutete er auf die beiden Wächter und den Führer, welche sich mit den Kameelen und allen Pferden unterdessen still aus dem Staube gemacht hatten. Seine Leute saßen im Nu auf und jagten ihnen nach, sie einzuholen.

Er selbst zog sich mit Steinbach und dem Lord von Tschita zurück, welche sich jetzt zu regen begann. Sie öffnete die Augen. Ihr Blick fiel auf Normann.

»Paul!« flüsterte sie, die Augen wieder schließend.

»Tschita, meine Tschita!«

»Ich träume!«

»Nein, Du träumst nicht. Blicke mich an!«

»Ist's Wahrheit?« fragte sie, den Blick wieder auf ihn richtend.

»Wahrheit, süße, glückliche Wahrheit! Ich habe Dich wieder. Dich, mein Leben, meine Seligkeit!«

Sie fühlte vor Wonne nicht, daß ihr Gewand naß war. Sie schlang die Arme um den Geliebten und zog ihn an sich.

»Jetzt weiß ich es,« flüsterte sie. »Du hast mich aus ihrer Mitte geholt.«

»Leider nicht ich!«

»Wer sonst?«

»Steinbach, der dort steht?«

»Dort! Wir sind nicht allein?«

Sie fuhr empor. Sie hatte nur im augenblicklichen Impulse gehandelt. Jetzt, da sie die anderen Männer erblickte, erglühte sie vor Scham und Verlegenheit.

»Kommen Sie, Oberst,« sagte Steinbach zu diesem. »Wir wollen in's Dorf reiten und sehen, ob wir ein trockenes Gewand für unsere Gerettete geborgt bekommen.«

»Ja, diesem Gewandes ist nothwendig. Der Strümpfen und dem Hosen sind bei das Wasser sogar die Jacke und dem Schleier niemals einer Erkältung und demnach auch dem Schnupfen und ein Husten zu haben außerhalb dem Hollunderthee. Ich reite mit Sie!«

Sie sprengten ab. Der türkische Dampfer wendete seinen Bug wieder der offenen See zu.

»Zykyma, wo ist sie?« fragte Tschita erschrocken.

»Dort auf dem Schiffe.«

»O Allah! Habt Ihr sie nicht retten können?«

»Nein, leider nein. Aber wir werden sie noch retten können. Weißt Du, wohin der Pascha fährt?«

»Nach Egypten.«

»So folgen wir ihm. Und Du, meine süße Tschita, fürchte Dich nicht hier vor meinem Freunde! Er steht Dir so nahe wie ich, ja, noch viel näher.«

»Wie meinst Du das? Wo ist meine Mutter? O, wie habe ich nach ihr gejammert.«

»Wirst Du die Neuigkeit ertragen können? Sie ist nicht Deine Mutter.«

»Nicht meine Mutter?« fragte sie erstaunt.

»Nein, sondern nur Deine Amme.«

»O nein, nein! Woher wolltest Du das wissen?«

»Sie hat es uns selbst gesagt. Wir haben gestern mit ihr gesprochen. Sie versteht unsere Sprache, sie ist eine Deutsche.«

»Eine Deutsche! O Allah!«

»Sie hat uns gesagt, wer Deine Eltern sind. Du hast einen Bruder, einen Bruder, der Dich sehr lieb hat.«

»Einen Bruder!«

Sie schloß die Augen und faltete die Hände. Dann flüsterte sie, ohne die Augen zu öffnen:

»Wo lebt er, wo ist er?«

»Hier ist er, neben Dir. Mein Freund ist Dein Bruder.«

Sie öffnete die Augen; sie blickte ihn an und dann auch Wallert. Ihre Wange erbleichte wie vorher, als sie aus dem Wasser gekommen war.

»O Allah! Ich sterbe – ich sterbe!«

Sie legte ihren Kopf an Normann's Brust und wurde ohnmächtig; doch war es die Ohnmacht der Freude, an welcher noch Niemand gestorben ist.

Die an beiden Ufern des Nil gelegene Hauptstadt von Egypten, welche bei uns fälschlicher Weise Kairo genannt wird, heißt eigentlich Kahira, das ist die Siegreiche. Und diesen Namen verdient sie mit vollem Rechte.

Siegreich hat sie sich durch Jahrhunderte erhalten, und siegreich steht sie noch heut an der Ueberlandsbrücke zweier gewaltiger Erdtheile. Noch bis vor Kurzem war sie der Typus echt orientalischer Eigenthümlichkeit, doch seit ungefähr fünfzehn Jahren beginnt sie leider sich in mehr abendländische Gewänder zu hüllen.

Die Franzosen und Engländer sind gekommen, ihr den Hof zu machen, und seitdem besitzt sie ganze Stadttheile, welche ein europäisches Aussehen haben. Nur an den alten, arabischen Vierteln findet man noch ein Gewirr von engen Gassen und Gäßchen, die sehr oft sackartig enden und dabei so schmal sind, daß man sich aus den gegenüberliegenden Erkern die Hände reichen oder von dem einen platten Dache auf das andere desselben hinüberspringen kann.

Wer hier den Orient kennen lernen will mit all seinen Vorzügen und Mängeln, der muß sich in ein Haus irgend einer solchen Gasse einquartieren.

Das hatten jedenfalls auch die Beiden gedacht, welche sich kurze Zeit nach den soeben geschilderten Ereignissen in einem Raume gegenüber saßen, der eher den Namen eines Loches, als denjenigen einer Stube verdiente.

Diese Wohnung hatte weder Tisch noch Stuhl, weder Sopha noch Bett, weder Spiegel noch sonst etwas Aehnliches. Die beiden Männer saßen mit untergeschlagenen Beinen auf Strohmatten, welche sich gegenüber lagen. Licht erhielt der Raum nur durch ein kleines Loch in der Wand und durch eine schmale Treppe, welche hinauf auf das platte Dach führte und nicht verschlossen war. Der Eine war sehr lang und hager. Zu seinem sehr ausgeprägten Gesicht wollte das kleine Stumpfnäschen gar nicht passen, welches die Caprice hatte, sich wie eine runde Kastanie gerade in die Mitte des Gesichtes zu postiren. Er trug einen riesigen Turban, einen langen, blauen Kaftan und Pantoffel an den nackten Füßen. Sollte man meinen, daß dieser Mann der ehrenwerthe Lord Eagle-nest sei?

Der Andere war mehr untersetzt und außerordentlich kräftig gebaut. Er hatte Hände, mit denen man vielleicht einen Elephanten hätte erschlagen können, und trug genau dieselbe Kleidung wie der Lord. Dieser Mann war Master Smith, der ehrenhafte Steuermann der Yacht.

Master Smith hatte sich nämlich in Constantinopel ein arabisches Wörterverzeichniß gekauft und dasselbe während der Fahrt nach Tunis und auch später so fleißig in Gebrauch genommen, daß er bereits einige hundert arabischer Wörter verstand.

Das hatte der Lord in Erfahrung gebracht. In Kahira angekommen, hatte er sich schleunigst etwas Aehnliches gekauft, sich hier in einem echt arabischen Hause eingemiethet und nun saßen sie beisammen, der Steuermann als Lehrer und der Lord als Schüler, um auch das zu lernen, was der Erstere gelernt hatte. Leider aber war der gute Lord kein sprachliches Genie. Eben jetzt fragte er den Seemann:

»Schmeckt heute Dein Gurab?«

»Gurab? Was meinen Eure Lordschaft?«

»Na, das Primchen, von dem ich Dir ein Pfund gekauft habe.«

»Primchen heißt Girab. Gurab aber heißt ein lederner Sack. Sie haben mich also gefragt, ob mir heute mein Ledersack schmeckt.«

»Das ist dumm. Ich glaube, ich bin ein bischen gofer.«

»Gofer? Hm!«

»Ist auch das dumm?«

»Gofer ist eine Kameelkrankheit, so was bei den Pferden der Dampf ist. Sie meinen also, daß Eure Lordschaft dämpf sind.«

»Pfui Teufel! Ich meinte, vergeßlich.«

»Das heißt nicht gofer, sondern goser.«

»Der Teufel mag sich diese Unterschiede merken! Horch, da singt sie wieder!«

Man hörte eine weibliche Stimme, welche folgende Strophe sang und zwar in hoher Fistelstimme:

»Fid-daghle ma tera jekun?

Ehammin hu Nabuliun

Ma balu-hu jrdubb bena?

Kussu hu, ja fitjanena.«

Die Sängerin hörte auf. Der Lord brummte:

»Diese Melodie ist mir bekannt.«

»Mir auch. Es ist die Melodie zu dem deutschen Liede: Was kraucht nur dort im Busch herum.«

»Der Name Nabuliun kam auch vor. Ich glaube gar, hier singt eine Haremsdame das Kutschkelied in arabischer Sprache!«

Es war auch wirklich das Kutschkelied. Die Sängerin ließ jetzt auch die anderen Strophen hören.

»Ich muß nur einmal sehen, wo sie steckt!« meinte der Lord.

Er trat an das kleine Fensterloch. Er sah nichts; aber er bemerkte mit Sicherheit:

»Da drüben ist es. Vielleicht auf dem Dache. Wollen einmal die Treppe hinaufsteigen.«

Sie stiegen empor. Der Lord voran. Kaum hatte er den Kopf mit dem riesigen Turban hinausgesteckt, so sagte er entzückt:

»Ja, sie sitzt da drüben auf dem platten Dache.«

»Frau oder Mädchen?«

»Weiß es nicht. Es ist eine Schwarze.«

»Alt oder jung?«

»Wohl jung. Bei den Negerinnen kann man das Alter nicht so genau erkennen. Aber fett ist sie, sehr fett! Alle Teufel! Jetzt blickt sie herüber!«

»Sieht sie Sie, Mylord?«

»Natürlich!«

»Und da ist sie natürlich ausgerissen?«

»Fällt ihr nicht ein. Sie bleibt sitzen und guckt mich an –«

»Freundlich?«

»Sehr! Ich sehe alle Zähne.«

»Die ist zahm.«

»Ja, sie scheint sehr kirre zu sein.«

»Was macht sie denn eigentlich da oben?«

»Ich weiß nicht. Sie heftelt an einem Tuche herum. Ich glaube, sie flickt. Höre, was heißt Liebe?«

»Mahabbe.«

»Mahabbe, mahabbe!« flüsterte der Lord hinüber.

»Was antwortet sie denn?« fragte auf der halben Treppe der Steuermann.

»Sie nickt und lacht.«

Jetzt hörte der Steuermann ein eigenthümliches Geräusch. Er errieth, was es war, fragte aber doch:

»Was thun Sie?«

»Ich gebe Ihr ein paar Kußhändchen.«

»Und was antwortet sie?«

»Sie nickt und lacht wieder. Und horch! Sie sagte da etwas herüber.«

»Was?«

»Jetzt thut sie verschämt und reißt aus; aber ich habe das Wort doch verstanden. Es hieß Asije.«

»Das heißt Abend.«

»Donnerwetter! Steuermann, was meinst Du?«

Bei dieser Frage kam er die Treppe herabgestiegen.

»Hm!« schmunzelte Master Smith.

»Ja!« schmunzelte auch der Lord. »Ich glaube, sie hat mich für den Abend bestellt.«

»Sicher.«

»Was sagst Du dazu?«

»Na, eine Schwarze!«

»Aber Haremsfrau!«

»Nigger!«

»Kann aber das Kutschkelied singen. Dazu gehört politische und kriegerische Bildung. Mann könnte ganz leicht hinüber. Die Gasse ist kaum zwei Ellen breit. Man braucht keinen solchen Sprung zu machen, wie die Masters Steinbach und Normann in das Boot hinüber. Wo sie nur stecken mögen! Welch eine Dummheit! Quartiren sich da in ein französisches Hotel ein! Die werden Zeit ihres Lebens auch keine richtigen Araber. Unsereins bringt es schon weiter!«

»Ich denke, sie studiren gerade jetzt die Wüste.«

»Wieso?«

»Nun, sie haben sich doch verabschiedet, um die Königin der Wüste aufzusuchen.«

»Ach so! Aber auch nur Steinbach und Wallert. Dieser Normann aber ist zurückgeblieben mit seiner Tschita, um sie zu bewachen, damit sie ihm nicht wieder gestohlen werde. Na, übel nehmen kann ich es ihm nun zwar nicht. Was?«

»Nein, Eure Lordschaft!«

»Ja. Sie ist ein Mädchen, wie ein Blümchen. Man möchte nur so immer daran riechen. Zunächst aber dürfen wir das nicht. Wollen also weiter Arabisch lernen und heute Abend passen wir auf, ob unsere Schwarze kommt.«

»Wollen Eure Lordschaft wirklich hinüber?«

»Ich möchte!«

»Aber bitte, ein Lord Englands und eine Niggerin!«

Der Lord war eben ein eigen gearteter Mann, ihm, aber keinem Anderen hätte der Steuermann so eine Vorstellung machen dürfen. Er antwortete auch ganz so, als ob er ihm Rechenschaft schuldig sei:

»Ja, siehst Du, da drüben in dem Fensterloche habe ich so ein feines, schönes, weiches und weißes Frauenzimmerangesicht gesehen. Wer diese hübsche Lady ist, möchte ich wissen. Die Schwarze, ihre Dienerin, geht mich gar nichts an.«

»Aber, wie wollen Sie das erfahren, Mylord?«

»Sehr einfach, indem ich eben mit der Schwarzen spreche. Ich frage sie nach ihrer Herrin.«

»Das können Sie nicht. Sie sind ja der arabischen Sprache gar nicht mächtig.«

»Oho!« antwortete der Lord in stolzem Tone. »Ich habe sie doch von Dir gelernt!«

»Von mir? O, da sind Sie freilich schlimm daran. Ich kann selbst nur Weniges. Mein Schüler kann also noch viel weniger. Nein, das geht nicht. Wenn Sie partout über die schöne Unbekannte etwas erfahren wollten, so müßten wir es anders anfangen.«

»Nun, wie denn?«

»Nicht Sie, sondern ich müßte mit der Schwarzen sprechen. Ich kann mich ihr noch eher verständlich machen.«

»Hm! Der Gedanke ist allerdings nicht schlecht.«

»Nicht wahr? Soll ich heute Abend hinüber springen, wenn sie kommt?«

»Ja, wollen es auf diese Weise versuchen. Du wirst mir da Bericht erstatten. Vielleicht giebt es da eine Entführung, welche besser gelingt, als es in Constantinopel und Tunis gelingen wollte.«

Der gute Lord merkte gar nicht, daß er im Eifer des Gespräches seinen Steuermann bald Du und bald Sie nannte. Er hatte ein schönes Mädchen gesehen; er dachte, daß da vielleicht eine Entführung zu Stande gebracht werden könne, und dieser Gedanke nahm ihn so in Beschlag, daß er für so kleine Aeußerlichkeiten keine Aufmerksamkeit übrig hatte.

Der Tag verging und es wurde Abend. Die beiden Männer, Herr und Diener, stiegen die Treppe hinauf auf das platte Dach des Hauses und setzten sich da auf die Strohdecken nieder, um zu warten, ob die Negerin sich drüben einstellen werde.

Es dauerte lange, lange Zeit und sie wollte nicht erscheinen. Der Mond war aufgegangen und warf sein magisches Silberlicht über die Straßen und Häuser Kairos. Die Gasse, welche der Lord bewohnte, lag einsam, aber von fern her drang aus den belebteren Straßen der Stadt das Geräusch des Lebens, welches bewies, daß die Bevölkerung sich noch nicht zur Ruhe begeben habe.

Das Haus war hoch, so daß die Beiden die Dächer der umliegenden Häuser, so weit der Mondschein dies erlaubte, zu überblicken vermochten. Kein Mensch war zu sehen. In diesem Viertel wohnten nicht strenggläubige Muhammedaner, welche zeitig ihr Lager aufsuchen, um bei dem ersten Gebete des Tages, welches für die Zeit des Sonnenaufganges vorgeschrieben ist, wieder munter zu sein.

Dem Engländer wurde die Zeit lang. Er brummte verschiedene Male recht unmuthig vor sich hin und meinte endlich:

»Sie scheint nicht zu kommen. Gehen wir wieder hinab!«

»Vielleicht ist es besser, wir warten noch ein wenig, Mylord.«

»Ja, wir warten und holen uns eine Augenentzündung!«

»In dieser schönen Abendluft?«

»Gerade in dieser Luft. Sie scheint balsamisch zu sein, ist aber im höchsten Grade heimtückisch. Der Fremde hat sich hier außerordentlich in Acht zu nehmen. Besonders soll er sich hüten, des Nachts außerhalb des Zimmers zu sein. Es hat da schon Mancher sein Augenlicht verloren.«

»So werden wir überhaupt darauf verzichten müssen, mit der Schwarzen zu sprechen. Bei Tage kann dies nicht geschehen und des Abends werden wir blind.«

»Na, so schlimm ist es gerade nicht und – – da! Siehst Du etwas, he?«

»Ja.«

»Ich glaube, dort aus der Dachöffnung guckt ein schwarzer Kopf hervor. Das wird sie sein!«

»Sie ist es; ja, sie steigt herauf. Sehen Sie!«

Der schwarze Kopf drüben stieg höher; es kam der Körper zum Vorschein, und jetzt schob sich die ganze Gestalt aus der Treppenöffnung auf das Dach. Die Schwarze sah sich vorsichtig um; sie blickte herüber und erkannte die Beiden. Da kam sie näher herangeschritten, ganz bis an den Rand des Daches.

»Soll ich?« fragte der Steuermann leise.

»Natürlich!«

Da stand der Erstere auf und ging nun seinerseits bis an den Rand des Daches.

»Sallam!« grüßte er nach Art der Muhammedaner.

»Sallam!« antwortete sie. »Sprich leiser, damit kein Mensch es hört. Und laß Dich nieder. Wenn wir so aufrecht stehen bleiben, können wir sehr leicht gesehen werden.«

»Soll ich nicht hinüberkommen?«

»Der Raum ist zu breit. Du wirst hinab auf die Gasse stürzen.«

»O nein! Tritt zurück. Ich komme!«

Er holte aus. Der Sprung brachte ihn an ihre Seite.

»So!« lachte er leise. »Da bin ich. Nun können wir uns setzen und mit einander plaudern.«

»Komm!«

Sie ergriff ihn bei der Hand und führte ihn einige Schritte weiter, wo an der Westseite des Daches ein geflochtener Schirm angebracht war, welcher dazu diente, die Bewohner des Hauses, wenn sie sich am Tage auf dem Dache befanden, vor dem glühenden, austrocknenden und oft mit feinem, staubartigen Sand geschwängerten Wüstenwind zu schützen.

Dort zog sie ihn neben sich nieder. Sie betrachtete ihn zunächst ein Weilchen sehr aufmerksam und sagte dann:

»Wie groß und stark Du bist, viel größer und stärker als die Bewohner dieses Landes. Wo bist Du her?«

»Aus dem Lande der Riesen,« antwortete er.

»Das muß so sein, denn Deine Hand ist viermal so groß als die meinige. Was arbeitest Du?«

»Ich schiebe die Schiffe über das Meer.«

»Ja, eine solche Körperkraft scheinst Du zu haben. Was ist der Andere, der noch da drüben sitzt?«

»Er ist der König der Riesen.«

»Haben die Riesenkönige so kleine Nasen?«

»Ja. Sobald ein Riesenkönig den Thron besteigt, muß er sich nach altem, heiligem Brauche die Spitze seiner Nase abbeißen. Erst dann, wenn er dieses Kunststück fertig bringt, ist er würdig, sein Land und sein Volk zu regieren.«

»O Allah! Was giebt es doch für wunderbare Völker!«

»Ihr selbst seid ja auch wunderbar.«

»Warum?«

»Weil Ihr eine so schwarze Haut habt.«

»Das ist doch nichts Wunderbares;. Viel wunderlicher ist es, daß die Eurige so hell ist. Ich betrachte meine Herrin sehr oft im Stillen, um zu sehen, woran es liegt, daß sie gar keine Farbe hat, aber ich kann die Ursache nicht finden.«

»Wer ist Deine Herrin?«

»Sie ist eine sehr vornehme Sultana.«

»Wer ist ihr Sultan?«

»Das habe ich mich auch schon sehr oft gefragt, aber ich finde keine Antwort darauf.«

»Nun, wenn sie eine Sultana ist, muß sie doch einen Sultan haben?«

»Du meinst, einen Herrn?«

»Einen Mann.«

»Das verstehe ich nicht. Bei uns giebt es nur Herren. Mann ist ja ein jeder Mann. Als sie in dieses Haus zog, war ihr Herr bei ihr. Jetzt aber ist er fort.«

»Wohin?«

»Das weiß ich nicht. Sie hat es mir nicht gesagt. Sie spricht gar nicht von ihm.«

»Du sagst, als sie in dieses Haus zog; es gehört ihm also nicht?«

»Nein.«

»Ah, so ist er arm?«

»Nein, er ist vielmehr sehr reich. Er ist nicht von hier.«

»Kein Egypter?«

»Nein, trotzdem er unsere Kleidung trägt. Beide verstehen die Sprache des Landes; aber wenn sie allein waren, so sprachen sie eine andere Sprache.«

»Welche?«

»Auch das weiß ich nicht. Ich glaube aber, daß es eine Sprache der Franken ist.«

»So ist sie vielleicht gar nicht Muhammedanerin?«

»Sie hält die Gebete des Islam nicht ein. Sie geht zwar nicht aus, und selbst wenn sie auf das Dach steigt, um die frische Luft zu genießen, so trägt sie den Schleier, aber sie betet nicht zu Allah.«

»Sie betet wohl gar nicht?«

»O, sie betet gar viel und oft. Sie weint sogar dazu. Sie seufzt, faltet die Hände, als ob sie einen stillen Jammer im Herzen trage, und ruft dabei die Namen eines fremden Gottes an.«

»Welcher Gott mag das sein?«

»Ich kenne diese Namen. Sie hat sie so oft genannt, wenn sie glaubt, allein zu sein, daß es mir leicht geworden ist, sie mir zu merken, obgleich ich einen ähnlichen Namen noch niemals gehört habe. Zuweilen nennt sie ihren Gott Oskar.«

»Oskar?« fragte der Steuermann überrascht.

»Ja.«

»Da mußt Du Dich doch wohl verhört haben!«

»O nein. Ich habe diesen Namen sehr deutlich gehört. Sie faltet die Hände und ruft seufzend: O Oskar, mein lieber, lieber Oskar!«

»Sapperment! Und da meinst Du, daß dies der Name ihres Gottes sei?«

»Natürlich! Sie faltet ja die Hände dabei, und das thut man nur, wenn man betet.«

»Ach so! Du bist ein sehr kluges Mädchen. Wie ist denn der andere Name dieses Gottes?«

»Steinbach.«

Der Steuermann wäre vor Ueberraschung fast von seinem Sitze aufgesprungen.

»Steinbach? Oskar Steinbach?« fragte er erstaunt.

»Ja. Aber so sprich doch nicht so laut! Wenn man uns hört, so bin ich verloren.«

»Wieso?«

»Ich bin die Sclavin des Besitzers dieses Hauses. Ich habe die Fremde zu bedienen, so lange sie bei uns wohnt, und darf mit keinem Menschen von ihr sprechen. Wenn mein Herr bemerkte, daß Du hier auf dem Dache bei mir bist, so würde ich eine Strafe erhalten, welche ich wohl nicht überleben könnte.«

»Oskar Steinbach! Wunderbar!«

»Nicht wahr, das ist ein Gott?«

»Nein, sondern es giebt einen Menschen, welcher diesen Namen trägt.«

»Allah l'Allah! Also betet sie nicht!«

»Nein.«

»Warum aber faltet sie die Hände, wenn sie diesen Namen nennt? Warum seufzt sie dabei, wie man nur seufzt, wenn man zu Allah betet, daß er Einem aus einer Gefahr erretten solle? Warum klagt sie? Warum weint sie? Warum jammert sie nach Befreiung?«

»Thut sie das denn?«

»Ja. Und das begreife ich nicht. Sie ist nicht etwa gefangen. Sie könnte ausgehen und wiederkommen, wann und so oft es ihr beliebt. Nur soll sie mich mitnehmen, und ich habe dann genau aufzumerken, mit wem sie spricht und was sie da redet.«

»Wer hat Dir das befohlen?«

»Mein Herr, und der hat diesen Befehl von dem Herrn der Fremden empfangen. Sie aber geht gar nicht fort. Wenn sie in ihrem Zimmer ist, und ich schlafe vor ihrer Thür, so höre ich, daß sie immer und fast während der ganzen Nacht ruhelos auf- und abgeht und dabei die beiden Namen nennt. Sie spricht sehr viel in einer Sprache, welche ich nicht verstehe; aber sie redet auch arabisch, und da höre ich, daß sie um Rettung fleht.«

»Das ist sehr wunderbar, sehr geheinmißvoll! Ist sie gut gegen Dich?«

»So gut, daß ich ihr mein ganzes Herz geschenkt habe. Wenn ich sie retten könnte, würde ich es sofort thun, aber ich weiß doch gar nicht, aus welcher Gefahr sie errettet sein will. Sie befindet sich in gar keiner Gefahr.«

»Hast Du sie nicht einmal gefragt?«

»Nein. Ich wollte wohl zuweilen, aber ich getraue es mir nicht. Sie ist eine Sultana, so schön, so licht, so herrlich, als ob sie aus Allah's höchstem Himmel herniedergestiegen sei. Woher soll ich da den Muth nehmen, von Dingen mit ihr zu sprechen, welche sie mir verschweigt.«

»Weißt Du, wie sie heißt?«

»Wir müssen sie Gökala nennen.«

»Gökala! Hm! Warte!«

Er sann eine ganze Weile nach. Dieses schöne, geheinmißvolle Wesen nannte Steinbach's Namen. Sie war unglücklich, sie sehnte sich nach Rettung. Sie mußte Steinbach kennen und sich in einer Lage befinden, aus welcher sie befreit zu werden wünschte. Endlich fragte er weiter:

»Wurdest Du gern etwas thun, worüber sie Freude hat?«

»Ist es gefährlich für mich?«

»Ganz und gar nicht.«

»So werde ich es gern thun. Was ist es?«

»Ich möchte mit ihr sprechen.«

»Das ist unmöglich.«

»Warum?«

»Sie wird es nicht thun wollen. Was soll ich ihr auch sagen. Ich kann ihr doch nicht sagen, daß ich hier oben mit Dir eine heimliche Zusammenkunft gehabt habe. Sie würde mir über alle Maßen zürnen.«

»O nein, ganz und gar nicht. Sie würde Dir vielmehr im höchsten Grade dankbar sein.«

»Denkst Du wirklich?« fragte sie zweifelnd.

»Ganz gewiß! Was thut sie jetzt?«

»Ich weiß es nicht. Sie befindet sich in ihrer Stube. Ich weiß nur, daß sie noch nicht schläft.«

»Und der Herr des Hauses und die anderen Bewohner desselben, was thun diese?«

»Sie schlafen.«

»Nun, da ist doch gar keine Gefahr dabei. Hast Du vielleicht bereits einmal das Wort Deutschland gehört?«

»Ja. Man sprach vor drei Jahren in allen Harems von diesem Lande. Die Bewohner desselben werden Deutsche genannt; sie führten einen großen Krieg gegen den Kaiser der Franken; sie besiegten ihn in allen Schlachten und nahmen ihn sogar gefangen.«

»Gut! Gehe einmal hinab zu dieser Gökala. und frage sie, ob Oskar Steinbach ein Deutscher sei. Ist er das, so sage ihr, daß ich ihn kenne und daß sie einmal zu mir kommen soll, wenn sie Rettung wünscht.«

»Sie wird nicht kommen.«

»Sie wird kommen; darauf kannst Du Dich verlassen. Sage ihr auch mit, daß ich sogar in der Sprache der Deutschen mit ihr sprechen kann!«

»Ich möchte es lieber nicht thun. Es ist zu gefährlich.«

»Es ist im Gegentheile gar keine Gefahr dabei. Ich werde Dich doch nicht etwa verrathen, und sie wird es auch nicht thun.«

»Aber sie wird dadurch erfahren, daß ich sie belauscht habe!«

»Nein. Wenn Du vor ihrer Thüre schläfst, mußt Du ja hören, was sie spricht; dazu ist es gar nicht nöthig, daß Du die Lauscherin machst. Uebrigens verlange ich nicht etwa, daß Du es umsonst thust.«

Das gab der Sache sofort eine andere Wendung. Eine schwarze Sclavin, welche sich ein Backschisch verdienen kann, läßt die Gelegenheit dazu gewiß nur vorübergehen, wenn die vollste Nothwendigkeit des Verzichtes vorliegt.«

»Du willst mir etwas schenken?« fragte sie schnell.

»Ja.«

»Was? Geld?«

»Natürlich. Wieviel willst Du?«

»Gieb mir einen Piaster. Ich will mir schon seit langer Zeit eine goldene Nadel in mein Haar kaufen und habe doch kein Geld dazu.«

Er lachte leise vor sich hin. Ein Piaster ist nicht ganz zwanzig Pfennige. Und für diese Summe wollte sie sich eine goldene Kette kaufen. Das war natürlich im höchsten Grade spaßhaft, zumal sie es in solchem Ernste sagte. Er zog also ein Geldstück hervor, drückte es ihr in die Hand und sagte:

»Hier hast Du fünf Piaster. Bist Du zufrieden?«

»Fünf Pi – – –!«

Das Wort blieb ihr im Munde stecken. Sie hatte in ihrem ganzen Leben nicht fünf Piaster als Eigenthum besessen; ein einziger bildete bereits einen Reichthum für sie, die ja eine Sclavin war. Sie hielt das Geldstück gegen den Mond, so daß es in seinem Scheine funkelte, und sagte:

»Fünf Piaster! Ist das Dein Ernst?«

»Ja.«

»Herr, Du mußt sehr reich sein!«

»Das bin ich freilich.«

»Sind alle Riesen so reich?«

»Alle! Wir haben so viele Piaster, wie in der Wüste Sandkörner liegen.«

»O Allah! Was seid Ihr für glückliche Leute! Ich lasse mir dieses Geld wechseln, hänge einen Piaster an jedes Ohr, und für die drei übrigen kaufe ich mir Nadeln.«

»Dann wirst Du so schön sehen, daß alle jungen Männer Dich zu ihrer Sultana begehren werden.«

»Meinst Du?«

»Ja, denn Du bist auch ohne Nadeln und Ohrgehänge ein sehr schönes Mädchen.«

»Gefalle ich Dir wirklich? Nun, so will ich es auch wagen, für Dich hinunter zur Herrin zu gehen.«

»Soll ich hier warten oder einstweilen wieder zu uns hinüber gehen?«

»Warte lieber hier. Gleich aber werde ich wohl nicht zurückkehren, denn ich muß erst erforschen, was die Herrin für eine Laune hat.«

Sie stand auf und stieg zur Treppe hinab. Diese war von Holz und sehr schmal, mehr eine Stiege als eine Treppe. Die Stufen führten nach einem engen, jetzt dunklen Gange. Aus diesem trat die Schwarze in eine Art Vorstübchen, wo es auch dunkel war. An der Thür, welche von da sich nach Gökala's Zimmer öffnete, blieb die Schwarze lauschend stehen. Ein leises, ununterbrochenes Geräusch sagte ihr, daß die Herrin noch nicht schlafe, sondern in dem Zimmer auf- und niedergehe. Sie nahm allen ihren Muth zusammen und öffnete leise.

Diese Stube war größer als der Vorraum, nur weiß getüncht und ebenso einfach, fast ärmlich eingerichtet. Die ganze Ausstattung bestand in einigen Matten und Decken, welche an der Erde lagen. In einem thönernen Leuchter brannte ein Licht.

Gökala, ja, diese war es. Sie, welche in Constantinopel die Freundin der Prinzessin Emineh gewesen war, bewohnte jetzt dieses armselige Local. Sie hörte das Oeffnen der Thür und erblickte die Schwarze.

»Was willst Du noch?« fragte sie, doch keineswegs unfreundlich. »Wir haben uns doch bereits den Nachtgruß gegeben.«

»Zürne mir nicht, o Herrin!« bat die Gefragte. »Ich bin gekommen, um Dich nach dem Lande der Riesen zu fragen. Kennst Du es?«

»Das Land der Riesen? Nein.«

»Aber es giebt doch Eins!«

»Es wird in vielen Märchen von diesem Lande erzählt.«

»O, es ist kein Märchen. Es giebt wirklich ein Volk der Riesen, dessen König sich die Spitze der Nase abbeißen muß, wenn er den Thron besteigt.«

»Wirklich?« fragte Gökala lächelnd. »Wer hat Dir das gesagt?«

»Einer, der selbst ein solcher Riese ist.«

»Wo? Wohl im Traume?«

»O nein, sondern im Wachen.«

»Kind, Du hast doch geträumt!«

»Ich bin doch heute nicht schlafen gegangen!«

»Heute also hat er es Dir gesagt?«

»Ja, soeben jetzt. Er redet die Sprache der Deutschen.«

Das brachte Gökala in Erstaunen. Sie fragte:

»Die Sprache der Deutschen? Was weißt und was verstehst Du von dieser Sprache?«

»Gar nichts; aber ich soll Dir sagen, daß er diese Sprache spricht. Und ich soll Dich auch fragen, ob Oskar Steinbach zum Volke der Deutschen gehört.«

»Herrgott! Oskar Steinbach! Mädchen, was fällt Dir ein! Was redest Du?«

Sie war zurückgewichen, dann aber schnell auf die Schwarze zugetreten. Sie faßte sie bei den Schultern und blickte ihr erregt in das Gesicht.

»Ich dachte es mir, daß Du mir zürnen würdest!« klagte die Sclavin.

»Nein, nein, ich zürne Dir nicht. Aber sage mir, was Du meinst! Du nennst Steinbach's Namen. Was weißt Du von ihm?«

»Ich habe ihn von Dir gehört.«

»Von mir? Ich habe ihn Dir nie genannt.«

»Nein. Aber wenn Du denkst, daß ich draußen schlafe, so nennst Du ihn immer und unaufhörlich.«

»Ah, so! Hast Du davon zu dem Wirthe gesprochen?«

»Kein Wort.«

»Thue es auch nicht; ich bitte Dich! Aber Kind, Mädchen, woher weißt Du, daß er ein Deutscher ist?«

»Ich sollte es Dich fragen. Der Riese gebot es mir.«

»Der Riese! Er existirt also nicht nur in Deiner Phantasie und im Märchen. Wo ist er denn?«

»Droben auf dem Dache.«

»Allah! Was fällt Dir ein! Ist etwa ein fremder Mann auf dem Dache?«

»Verzeihe, Herrin! Er ist oben. Sage es aber meinem Herrn nicht; sonst macht er mich todt.«

»Was hast Du da gethan!«

Sie ergriff das Licht und leuchtete hinaus in das Vorzimmer und auf den Gang, um sich zu überzeugen, daß kein Lauscher vorhanden sei; dann, nachdem sie die Thür sorgfältig wieder geschlossen hatte, erkundigte sie sich:

»Warum hast Du ihm das erlaubt?«

Die Schwarze befand sich in großer Angst. Sie antwortete, vor Furcht weinend:

»Ich habe Dich so lieb. Ich wollte Dich gern retten und konnte doch nicht.«

»Mich retten? In wiefern habe ich denn Rettung nöthig?«

»Du betest ja immer um Hilfe, wenn Du denkst, daß ich schlafe. Da drüben in dem anderen Hause wohnen zwei Riesen; der Eine ist der König mit der halben Nase. Riesen sind so stark und mächtig. Ich dachte, sie könnten Dich retten, und als mir der König heute am Tage winkte, erlaubte ich ihm, des Abends auf das Dach herüber zu kommen.«

»Was hast Du da gethan! Ich glaube gar, Du hast zu ihm von mir gesprochen?«

»Es ist nicht der König, sondern der Andere, sein Diener.«

Und nun erzählte sie, was zwischen ihr und ihm gesprochen worden war. Dann kniete sie vor Gökala nieder, um sich deren Verzeihung zu erbitten. Diese aber gebot ihr, aufzustehen, und sagte:

»Den Namen Oskar Steinbach hat er genannt, er muß ihn also kennen, er versteht Deutsch. Ah, es geht nicht anders, ich muß hinauf zu ihm!«

»Thue das, o Herrin, thue es!« stimmte die Schwarze freudig bei.

Sie war ganz glücklich, ihrer Angst ledig zu sein. Sie zog sogar das Fünfpiasterstück hervor, zeigte es hin und sagte:

»Er ist ein so guter Herr. Siehe, was er mir gegeben hat!«

»Ja, ja, jetzt begreife ich Dich vollständig. Ich gehe hinauf, aber Du wirst niemals zu irgend einem Menschen auch nur ein Wort davon sprechen!«

»Nie, o Herrin! Ich schwöre es Dir!«

»Gut! Geh' jetzt vor an die Treppe, welche nach unten führt, und halte Wacht, daß ich nicht überrascht werde!«

Die Sclavin gehorchte, und Gökala stieg hinauf nach dem Dache. Als der Steuermann ihre hohe, weiß gekleidete Gestalt erblickte, erhob er sich schnell von seinem Sitze. Sie aber winkte und sagte:

»Bleib' sitzen, Fremdling. Auch ich muß mich zu Dir setzen, damit man uns nicht bemerkt. Wer ist der Mann, welcher da drüben sitzt?«

»Mein Herr.«

»Der König der Riesen?«

»O, das war nur ein Scherz, welchen ich mir mit der Schwarzen machte. – Aber das Arabische ist mir nicht sehr geläufig. Wollen wir uns nicht einer anderen Sprache bedienen?«

»Welcher? Vielleicht der Deutschen?«

»Sehr gern! Also wirklich! Sie sprechen Deutsch?«

»Ja,« antwortete sie. »Ich war im höchsten Grade erstaunt oder vielmehr betroffen, als ich von der Dienerin hörte, daß ein Mann, den sie einen Riesen nannte, sich auf dem Dache befinde und mich zu sprechen begehre.«

»Verzeihung, Mylady! Das ist eine sehr eigenthümliche Geschichte. Wir wohnen da drüben. Heute sehen wir Ihre Schwarze und machten ihr zum Scherze einige Pantomimen. Mein Herr fragte, ob sie heute Abend ein bischen auf das Dach kommen wolle, und sie sagte zu. So oder ähnlich war es. Sie kam und ich sprang herüber. Ich sprach mit ihr von ihrer Herrin, also von Ihnen, und sie erzählte mir, daß Sie, wenn Sie sich allein wähnen, zu einem Gotte beten, welcher zwei fremde Namen habe, nämlich Oskar und Steinbach.«

Gökala fühlte sich ein Wenig verlegen. Dieser Mann dachte sich gewiß das Richtige; aber sie ließ sich von dieser Verlegenheit nichts merken, sondern sie fragte unbefangen:

»Sind Ihnen vielleicht diese beiden Namen bekannt?«

»Woher?«

»Der Herr, welcher so heißt, hat sich in den letzten Wochen in unserer Gesellschaft befunden.«

»Sie kennen also einen Herrn, welcher Oskar Steinbach heißt. Beide Namen aber sind nicht selten, sowohl der Vor- als auch der Familienname, und es kann Zufall sein, daß es mehrere Personen giebt, welche sich so nennen. Mir aber liegt daran, zu erfahren, ob Sie denselben meinen, denn auch ich meine. Was ist der Herr, von dem Sie sprechen?«

»Hm! Das weiß ich freilich nicht so recht. Er scheint trotz des einfachen Namens etwas Großes und Vornehmes zu sein, da der Ben von Tunis – – –«

»Tunis?« fiel sie schnell ein. »Er war in Tunis?«

»Ja.«

»Das stimmt! Er hatte das seinem Schreiber telegraphirt. Wo war er vorher?«

»In Constantinopel.«

»Stimmt, stimmt!«

Sie sagte das vor Freude so laut, daß der Steuermann sich veranlaßt fühlte, zu warnen:

»Bitte, bitte, Mylady, wollen wir nicht ein Wenig leiser sprechen?«

»Sie haben recht. Aber ich freue mich so unendlich, zu hören, daß er wirklich noch lebt.«

»Noch lebt?«

»Ja. Eine Depesche ist doch immerhin noch kein unumstößlicher Beweis, daß Jemand nicht todt ist.«

»Na, todt ist er allerdings nicht. Freilich war er in Constantinopel sehr nahe daran, aus dieser Zeitlichkeit ab- und in die Ewigkeit hinüber zu segeln.«

»Wieso?«

»Man hatte ihn in das Wasser gestürzt.«

»Wie? Das wissen Sie?«

»Na, wir sind es ja, die ihn heraus gefischt haben!«

»Sie, Sie also! Er lebt! er lebt wirklich! Gott sei Dank, tausend, tausend Dank! Sie bringen mir da eine Botschaft von unendlichem Werthe, Herr – aber ich weiß noch gar nicht, wie ich Sie nennen soll.«

»Sagen Sie Smith, Master Smith!«

»So sind Sie Engländer?«

»Ja.«

»Und Ihre Eigenschaft?«

»Ich bin Steuermann.«

»So ist der Herr da drüben wohl Ihr Capitän.«

»Nein, sondern vielmehr mein Rheder, der Besitzer unserer Yacht, Lord Eagle-nest.«

»Ein Lord! Ah so! Herr Steinbach ist noch in Tunis?«

»Bereits! Ich wußte allerdings, daß er die Absicht hatte, hierher zu kommen.«

»Er ist mit unserer Yacht hier gelandet. Sie liegt unten im Nilhafen und wartet auf weitere Ordre.«

»Und Herr Steinbach ist auch in Kairo?«

»Nicht augenblicklich, er ist vielmehr für einige Zeit verreist.«

»Wohin?«

»Zur Königin der Wüste.«

»Diesen Namen habe ich noch nicht gehört. Aus dem, was Sie sagen, schließe ich, daß er wohl mit dem Lord einigermaßen befreundet ist?«

»Befreundet? Na, sogar sehr dicke Freunde sind diese Beiden. Wollen Sie mit Mylord sprechen?«

»Ja. Wird er herüber kommen können?«

»Besser als ich. Seine Beine sind ganz geeignet dazu. Ich werde ihn Ihnen schicken, Mylady.«

Er verließ sie und sprang auf das jenseitige Dach zurück. Dort saß der Lord noch immer. Die Zeit war ihm sehr lang geworden. Darum, sagte er jetzt, tief aufseufzend:

»Endlich, endlich! Mensch, was fällt Dir ein, mich hier eine solche Ewigkeit sitzen zu lassen.«

»Es ging nicht anders, Mylord!«

»Wie? Was? Es ging nicht anders? Erst schamerirst Du mit der Schwarzen, und nachher poussirst Du die Weiße, während ich hier sitze und mir das Wasser in dem Mund zusammen laufen lassen muß, das es tropft wie aus einer Dachrinne! Du sollst die neunschwänzige Katze bekommen, und wie!«

»Bitte, Mylord! Vom Poussiren ist gar keine Rede. Denken Sie sich, die Dame da drüben ist eine gute Bekannte von Master Steinbach!«

»Was Du sagst!«

»Ja. Sie hat mich nach ihm gefragt. Ich mußte Auskunft geben. Und nun soll ich Sie hinüber schicken.«

»Mich? Ich soll hinüber?«

»Ja. Sie wünscht mit Ihnen zu sprechen.«

»Sapperment! Es ist doch Diejenige, deren Gesicht ich durch das Fensterloch gesehen habe?«

»Hm! Das kann ich leider nicht wissen.«

»Warum nicht?«

»Weil ich nicht durch das Loch gesehen habe.«

»So sag' wenigstens, ob sie hübsch ist!«

»Hübsch! Donnerwetter! Was heißt hübsch! Hübsch ist tausendmal zu wenig! Schön sieht sie, wunderschön! Sie ist ein Bild, ein Engel, eine Fee! Wenigstens nach meinem Geschmack, Mylord! Sie ist unverschleiert, und der Mond scheint ihr in's Gesicht. Das ist ein Gesicht! Wie Watte und Syrup!«

»Dummer Vergleich!«

»Na, Watte ist weiß und Syrup ist roth!«

»So sagt man doch lieber, wie Milch und Blut!«

»Blut klingt zu mörderisch!«

»Meinetwegen! Also schön ist sie, sehr schön! Verteufelt, verteufelt! Hat sie einen Mann?«

»Ich glaube nicht. Sie scheint noch ledig zu sein, hat aber Einen, der auf sie aufpaßt.«

»So ist er eifersüchtig. Die wird entführt, so sicher und gewiß, wie ich Eagle-nest heiße. Endlich, endlich wird es einmal Ernst! Na, die lasse ich mir nicht wieder entgehen, wenn ich sie einmal fest habe. Ich gehe jetzt.«

Er sprang hinüber.

So ganz zuversichtlich, wie er dem Steuermanne gegenüber that, war ihm aber doch nicht zu Muthe. Und ein gar eigenthümliches Gefühl beschlich ihn, als er jetzt eine halb laute, sonore und höfliche Stimme in deutscher Sprache hörte:

»Willkommen, Mylord! Nehmen Sie hier neben mir Platz, und verzeihen Sie mir, daß ich recht gern von unserem beiderseitigen Bekannten, Herrn, Steinbach etwas hören möchte. Ihre Gegenwart ist mir natürlich erwünschter, als diejenige Ihres Steuermannes.«

»Das war das reinste, schönste Deutsch; aber eine Deutsche entführt man doch nicht aus dem Harem!«

»Himmelsapperment!« entfuhr es ihm.

»Wie meinten Sie?« fragte sie lächelnd.

»Entschuldigung, Fräulein! Ich fluchte ein bischen.«

»Fast schien es so! Darf ich vielleicht erfahren, was Sie so sehr in Zorn versetzt?«

»Na, Zorn ist es eigentlich nicht, sondern es ist so etwas wie Aerger oder Enttäuschung.«

»Sind Sie von mir oder über mich enttäuscht?«

»Es scheint so!«

»Es scheint nur so? Sie müssen es doch genau wissen. In welcher Beziehung enttäuschte ich Sie?«

»In Beziehung der Entführung.«

»Ich verstehe Sie nicht.«

»Nicht? Na, so will ich Ihnen aufrichtig sagen, daß ich die Absicht hatte, Sie zu entführen.«

»Sie scherzen.«

»Es ist mein vollster Ernst, Fräulein.«

»Dann thut es mir leid, daß ich nicht zu Denen gehöre, mit denen sich eine solche Absicht verwirklichen läßt.«

»Also nicht! Hm! Ich bin doch zum Pech geboren! In Constantinopel hatte ich sie schon fest, ich war bereits im Garten, da aber schaffte man sie mir weg. In Tunis hatte ich bereits Zwei aus der Stadt heraus, da wurden sie mir wieder abgejagt. Und hier ist es gar noch schlimmer. Sie sagen es mir gleich in das Gesicht, daß Sie sich nicht entführen lassen.«

»Es schmerzt mich, Ihnen diese Betrübniß nicht ersparen zu können.«

»Na, gar so sehr groß ist die Betrübniß doch noch nicht. Wenn Sie es nicht sind, so ist es eine Andere; aber entführt wird Eine, und wenn sie hier in Kairo angenagelt oder mit Goldlack angesiegelt wäre! Ich habe mir das einmal vorgenommen, und so wird es auch also in's Werk gesetzt.«

»Wie ich sehe, sind Sie nicht untröstlich. Das beruhigt mich außerordentlich. Ich besorgte bereits, Ihnen mißfallen zu haben.«

Er war ihrer Aufforderung nachgekommen und hatte sich neben ihr an dem Schirme niedergesetzt. Jetzt blickte er ihr forschend in das Gesicht. Die Art und Weise, in welcher sie sich ausdrückte, war gar nicht diejenige einer Morgenländerin. Es war ihm vielmehr, als ob er mit einer englischen und französischen Hofdame sich in Conversation befinde, so sicher sprach sie mit ihm. Und doch erblickte er bei dem magischen Scheine des Mondes ein Gesicht, welches allen Schönheitszauber des ganzen Orientes in sich vereinigte. Er war so hingerissen, daß er sich vollständig vergaß und anstatt der erwarteten Antwort hervorstieß:

»Alle Teufel, Das wäre aber Eine!«

»Wer? Was?« fragte sie.

»Wer? Sie natürlich! Ah, Sapperment! Entschuldigen Sie, Mylady! Aber Sie sind factisch von einer solchen Schönheit, daß Unsereiner sich und die ganze Welt vergessen könnte!«

»Sie haben eine eigene Art, sich einzuführen!«

»Einführen? Pah! Ausführen möchte ich, und zwar Sie! Aber ich habe da in Deutschland ein Lied singen gehört, dessen letzten Zeilen oder vielmehr dessen Refrain lautet:

»Behüt' Dich Gott, es wär so schön gewesen,

Behüt' Dich Gott, es hat nicht sollen sein!«

Und so muß ich jetzt bei Ihnen denken! Wenn Sie mitgemacht hätten, auf meiner Yacht, den Nil hinab, in's Meer hinaus, weiter und immer weiter –«

»Bis wohin?«

»Nach London.«

»Und was dort?«

»In den Trowoller Clubb. Ich hätte doch sagen und erzählen können, daß ich eine Dame aus dem Harem entführt habe, grad' so, wie es in Mozarts Oper vorkommt.«

Da stieß sie ein leises aber doch reizend metallisch klingendes Lachen aus und sagte:

»Jetzt verstehe ich Sie, Mylord. Sie reisen, um eine Dame aus irgend einem Harem zu entführen?«

*