|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ich muß nun ganz genau den Zeitpunkt nennen, an dem diese Betrachtungen hier angestellt worden sind. Ellis-Eiland ist keine Insel, sondern ein Prinzip, vielleicht das höchste, das das demokratische Amerika zu befolgen hat, und ein Problem noch dazu, das schwerste, vor das Amerika heute gestellt ist. Und in diesem mit Blitzzuggeschwindigkeit lebenden Lande zeigt ein Prinzip, ein Problem am Nachmittag ein ganz anderes Gesicht her, als es am Vormittag hergezeigt hat. Die Notizen zu diesem Kapitel habe ich im Januar 1912 mir aufgeschrieben. Ich bin im Januar 1912 mit einem Paß, vom Kommissioner Williams, dem Herrn der Insel, versehen, des öfteren auf Ellis gewesen, dies sei festgestellt.

Jetzt hört man viel von Bestrebungen, die darauf hinzielen: den Leuten, die mit wenig Geld und um zu arbeiten, nach den Staaten kommen, soll das Landen nicht so leicht mehr gemacht werden, wie es vor Zeiten gewesen ist. Diese Bestrebungen folgen aus zwei Ursachen: physischen und sozusagen moralischen.

Die Qualität der Zwischendecksmenschen hat sich verschlechtert. Ja! – höre ich allenthalben seufzen, wären 342 es die Teutonen, Skandinavier, Anglosachsen, Franzosen, die hereinkommen, alles wäre in bester Ordnung. Es sind aber die Sizilianer, Armenier, Türken, Syrer, Griechen, die russischen Juden, die wir jetzt in erdrückender Mehrzahl herüberkriegen. Unerwünschtes Menschenmaterial körperlich und seelisch, sein Hereinströmen fälscht, entwertet den Typus des Amerikaners, heut schon merkt man das; wohin es noch führen wird, ist kaum abzusehen.

In einer Eingabe, die Anfang 1912 dem Kongreß der »National Economic Society« in Washington, D. C, vorlag, hieß es unter anderem: die hauptsächlichen Argumente für die Einschränkung der Einwanderung sind: es kommen mehr Menschen herein, als es gut für Amerika ist; die Mehrzahl setzt sich in den ohnehin schon übervölkerten Städten fest; an den Landwirtschaftsdistrikten, in denen Not an Leuten herrscht, gehen diese Ankömmlinge vorbei; sie assimilieren sich schlecht oder gar nicht, ziehen es vor, kompakte Kolonien von fremdsprachiger Bevölkerung mitten in den englischredenden Städten zu bilden; sie verderben den Arbeitsmarkt durch Unterbietung der Löhne; die Zahl der Verbrecher nimmt zu; ebenso die Zahl derjenigen, die gegen das Gesetz verstoßen, indem sie heimlicherweise schon mit einem festen Arbeitskontrakt in der Tasche Amerikas Boden betreten; die Einwanderung schadet den wirtschaftlichen Verhältnissen Amerikas ebenso sehr, wie die Auswanderung den Heimatsländern schadet.

Dies sind triftige Argumente, das muß man sagen. Jedoch, ich hörte in Versammlungen zu, las in Artikeln, wie ernste und gutgesinnte Amerikaner sie in den wichtigeren Punkten widerlegten, dasselbe geschah in Gesprächen, die ich mit wohlorientierten Freunden über dies Thema führen durfte.

Die Rückwanderung ist beträchtlich. Im letzten Jahrzehnt kamen 5½ Millionen Menschen nach Amerika, von diesen sind aber nur 60 Prozent geblieben. – Die Einwanderung war in diesem Jahrzehnt eine geringere als 343 in früheren. – (Überdies läßt es sich feststellen, daß die Gegner der Einwanderung vor genau 100 Jahren, bei einer jährlichen Einwanderung von 2800 Menschen genau dieselben Argumente ins Treffen geführt haben wie die Heutigen angesichts einer Einwanderung von durchschnittlich fünfmalhunderttausend pro Jahr!)

Die Masse der Einwanderer drückt wohl die Löhne. Wer aber profitiert davon? Wer ist verantwortlich zu machen dafür, daß diese Masse ausgebeutet, daß ihr der Lebensunterhalt erschwert wird, daß Hungerlöhne für gute und ehrliche Arbeit gezahlt werden? Herren mit englischklingenden Namen: Carnegie, Rockefeller, Hill, usf.

Übrigens kommen Abertausende jährlich nach Amerika, die hier nicht das Land höherer Löhne, sondern höherer Menschenrechte suchen; zumal unter den verfemten, verschrienen, angespuckten rumänischen, russischen, syrischen Juden finden sich diese Tausende. –

Kein Mensch kann sich seine Eltern, seine Heimat wählen. Soll ihm, wenn er sie überm Wasser entdeckt, diese Heimat seiner Hoffnung versperrt werden aus Brotneid? Was wäre dann Amerika, die Mutter und Trösterin der Verfolgten, Gekränkten, der Niedergetretenen?

Der »unerwünschte« Einwanderer! Ist denn nicht gerade Amerika das Land, in dem aus dem Unerwünschten ein Willkommener, aus dem Getretenen ein Aufrechter, aus dem Halbtier ein ganzer Mensch gemacht werden kann? Wo gibt es denn heute noch ein Land, das in solchem Tempo Menschen erzöge, wie Amerika es tut? Nicht zum Geldkampf, zur Erwerbstüchtigkeit allein, vielmehr zu einem Ideal, dem Ideal Lincolns, des Menschenrechtes.

Ich meine: sind es die heimischen wirtschaftlichen Verhältnisse Amerikas, die eine Einschränkung der Einwanderung nahelegen, so, zum Teufel: reformiert doch Eure wirtschaftlichen Verhältnisse und laßt nicht die unschuldigen Bessarabier, die von »meriki« wie vom Jenseits träumen, sie entgelten!

344 Wirklich, wer hier nach einem Aufenthalt von sechs Monaten nichts andres entdeckt hat als ein Land der unbegrenzten Erfolgs- und Geldmachens-Möglichkeiten, gehört als unerwünschter Einwanderer mit nächster Eilpost zurückbefördert dorthin, woher er kam.

Die Weisheit stammt nicht von mir: was nach Amerika zieht, ist, Ellis Eiland mit seinen Quarantänebaracken und seinen Spezial-Gerichtshöfen in Ehren, gewissermaßen die Auslese der Menschheit, Kraft und zentrifugale Menschensehnsucht der alten Nationen drüben. – Wer seine alten Verhältnisse im Stiche läßt, um den Kampf mit Amerika aufzunehmen, ist ein Amerikaner von Geblüt und hat das Sternenbanner in seinen Venen und Arterien wehen. Aktivität und Energie sind seine Losungsworte.

Das bedauernswerte Schicksal, dem die Ureinwohner, die Indianer, und auch bis zu einem gewissen Grade die hereingebrachten Neger verfallen sind, darf nicht allein auf Rassenhaß zurückgeführt werden, sondern auf die Verachtung viel eher, die der Tüchtige für den Zurückbleibenden, den »slow one«, den Faulen und Resignierenden, empfindet. Wenn der Amerikaner es hochmütig ablehnt, den Indianer oder den Neger als seinesgleichen zu achten, kämpft er sozusagen für eines der fundamentalen Prinzipe seiner Rasse. In seiner Rasse hat sich die Lebhaftigkeit des Italieners, der Scharfsinn des Juden, die Gründlichkeit des Deutschen, der Fanatismus des Skandinaviers zu einer außerordentlichen Mischung vereinigt. Die Tüchtigsten, von treibender Phantasie am meisten erfüllten Kinder aller Nationen haben diese Mischung gewürzt.

Verhältnisse der alten Heimat haben das so mit sich gebracht, daß die Einwanderung der angelsächsischen, skandinavischen, teutonischen Rassen sich vermindert hat. Royce, ein Nachkomme der Pilgerväter, beklagt sich in einem seiner Bücher bitter über ein Erlebnis, das ihm nach verhältnismäßig kurzer Abwesenheit von Amerika widerfahren ist: sein erster Gang nach der Rückkehr führte ihn 345 durch die 14. Straße Newyorks – kein englisches Wort war zu hören, kein amerikanisches Gesicht zu sehen! Royce hat recht. Der Typus und Gesamtcharakter des Americanos erleidet durch diese Zuwanderung aus den Mittelmeergegenden gewiß eine Wandlung. Royce wird sich gewöhnen müssen an das veränderte Gesicht der 14. Straße. Die Prinzipien der demokratischen Stifter haben sich nicht auf Menschen bestimmter Himmelsstriche bezogen, das Wort unerwünscht stand gewiß nicht in ihrem Wörterbuch. Wenn der amerikanische Typus auch allmählich aufhört, dem der Pilgerväter zu ähneln, so wird er doch für den drüben sitzen gebliebenen Europäer der transatlantische Typus bleiben, nun muß eben Amerika die demokratischen Prinzipien seiner Stifter stärken und festigen, daß ihnen die veränderte Einwanderung nichts anhaben könne.

In einer flüchtigen Skizze wie dieser ist es gefährlich, das ungeheuer wichtige Problem der »zweiten Generation« zu erörtern. Auch wage ich es kaum, hier vom charakteristischen Problem des amerikanischen Juden zu sprechen.

Im eben Eingewanderten verharrt das Clan-Gefühl vorerst eine Weile und wirkt wohl auch noch – verschwächt– in seinen Kindern, die er mitbringt, nach. Aus erklärlichen Gründen sucht er sich seinen Wohnort fürs erste in der Nähe seiner Landsleute, weil er ja die Sprache des Landes erst erlernen muß. Der Ire hält zum Iren, der Neapolitaner verachtet den Sizilianer, dieser den Juden.

Eine Nation brodelt kürzer mit ihrem spezifischen Gestank im »Schmelztiegel«, die andre länger.

Aber in zehn Jahren sind diese Reminiszenzen an die alte Heimat geschwunden. Sieh dir in den Städten die Kinder, die zweite Generation der Eingewanderten, an, die Kinder der Rassen, die sich in der alten Heimat am liebsten, wie Aquariumstiere, gegenseitig aufgefressen hätten, Böhmen und Deutschösterreicher, Polen und Russen, Türken und Armenier, sieh, wie sie im 346 friedlichen Wettbewerb nebeneinander wohnen und sich vertragen, dies ist Amerika! Sieh, sie vereinigen sich zu einem gemeinsamen Ansturm, gegen einen gemeinsamen Feind, den Ausbeuter, das Kapital, sieh, aus den nationalen Kampfhähnen sind Soldaten des Weltkampfes geworden. Horch hin, wie aus tausend versteckten, verhunzten Mischsprachen, ohne Literatur, ohne Zukunft, die Eine, Englische Weltsprache siegreich hervorsteigt, horch, da vollzieht sich das große Werk der Verbrüderung.

Es ist eine Lüge, daß die Einwanderer sich nicht assimilieren. Sie lernen Englisch. Durch den Trichter der Sprache bekommen sie englische Denkweise, und die Sinnesart, aus der sie entsprang, in ihre stumpfen Gehirne hineingeflößt. Die zweite Generation (zumal der aus Rußland eingewanderten Juden, wie ich das in Schulen und Asylen hörte und durch Anschauung bestätigt fand) spricht Englisch, sieht ausgeprägt amerikanisch aus, die dritte hat vergessen, wo die Großväter herkamen, Amerika ist ja, bis auf jene Unglücklichen in den Reservationen, ein Land von Einwanderern.

In großartiger Weise sorgt die amerikanische Volksschule, wie ich im Kapitel »Chicago« angedeutet habe, dafür, daß diese Assimilation gründlich vor sich gehe. Auch durch die alltägliche »Begeisterungsstunde«, in der die Schüler den Schwur auf die Flagge ablegen müssen. (Einem solchen »Flaggensalut« wohnte ich in Newyork auf Einladung des freundlichen Direktors in der 114. Schule an der Oak- und Oliverstreet mitten im kunterbuntesten Tenementviertel der Ostseite bei.)

Amüsant ist es, wie der Einbürgerung sodann künstlich nachgeholfen wird. Blumenthal, Lehmann und Zickel verwandeln sich im Handumdrehen in Bloemingdale, Lyman und Seagle. Der legendäre Jankele, der auf sein Firmenschild kurz entschlossen »John Kelly« hat malen lassen, wußte ebenso gut, daß es klug ist, einen irisch klingenden Namen zu haben, wie der Neapolitaner Pasquale Salvini, der heute Patsy Sullivan heißt, und Orazio Danieli aus 347 Catania, der unter dem Namen Dan O'Hara Zitronen importiert.

Das Ghetto auf der Ostseite Newyorks, mit seinem unerhörten Schmutz, asiatischen Gewimmel und Gerüchen, ist im großen ganzen der Wohnort der eben erst Hereingekommenen, dann der »jüdischen Indianer und Neger«, wie ich jene Elemente nennen möchte, die das Tempo nicht einhalten können, die zurückbleiben. Im Bronx-Viertel, in Harlem aber sind schon viel nettere, reinere und luftreichere Ghettos; in ihnen hausen Juden, die Amerika schon näher gekommen sind. Natürlich läßt sich das alles nicht so einfach und primitiv durch die Topographie dekretieren! Immerhin hat das revolutionäre, das heißt das wertvollste Element unter den russischen Juden nicht unter dem Lumpenproletariat der »Ostseite«, sondern hier oben in den nördlichen Stadtteilen sein Zentrum.

Unten im Eastend stehen fünf ausgezeichnete Theater (von denen ich in anderem Zusammenhange berichten werde), in ihnen wird Jiddisch, d. h. im Jargon gespielt. Die Kinder der Besucher dieser Theater sind jedoch schon in den Englisch spielenden Theatern des Broadway und der Uptown zu finden. (Im Parkett und auf der Bühne.) Sie sprechen nur mehr mit ihren alten Eltern im Jargon, untereinander aber ein reines, akzentfreies Englisch. Ihr Judentum verleugnen sie darum keineswegs. Es ist unter den jungen, das beste Englisch sprechenden und das beste Amerikanisch fühlenden Juden der »zweiten Generation« sogar eine starke Bewegung im Zuge, die sich die Förderung einer neuen hebräischen Literatur zur Aufgabe gemacht hat.

In diesem Zusammenhange kann ich mich nicht enthalten, ein paar Worte über den Antisemitismus in Amerika herzuschreiben. Als ich Commissioner Williams frug, ob sich die Restriktionsbestrebungen in erster Linie nicht gegen die Juden kehrten, die aus Europas Osten herüberkommen, hat Commissioner Williams dies 348 entrüstet verneint. (Wie er auch das Vorhandensein der Restriktionsbewegung nicht zugeben wollte.) Allein ich kann mir nicht helfen, die gegenwärtige einwanderungsfeindliche Tendenz des Amerikaners und der amerikanische Antisemitismus scheinen mir Zwillingsgeschwister zu sein. Und sind es auch. Speziell in Newyork habe ich diese Wahrnehmung recht lebhaft machen müssen.

Ein ausgemacht trauriges Faktum ist es ja, daß die Newyorker Ostseite einen starken Prozentsatz zum Verbrechertum und der Prostitution beisteuert. Berühmte »gangs« von jüdischen hooligans machen die downtown unsicher; es gibt dort sogar eine jüdische Kamorra, die »Schtarkes«, nach dem leuchtenden Vorbild der »Schwarzen Hand« organisierte Erpresser und Pferdevergifter. Der jähe Klimawechsel vom Pogrom zur Freiheit wirkt eben in verschiedenen Bevölkerungsschichten und Intelligenzniveaus verschieden.

Dann gibt es, nach einer oberflächlichen Schätzung, heute in der Stadt Newyork 900 000 Juden. Von einem Galuth, einem Exil, kann da nicht gut die Rede sein. Viel eher von einem neuen Zion! Sie fühlen sich heimisch, was sie in der alten Heimat nie von sich sagen konnten, und die Äußerungen dieses Gefühls wollen den Leuten, die sich schon durch die Tradition daran gewöhnt haben, daß der Jude sich ducken muß, wenig behagen.

Dazu kommt, daß sich das öffentliche Leben ihres wachsenden Einflusses mühsam erwehrt. In den Universitäten sitzen helle jüdische Schwarzköpfe, die die englischen Schüler bald überflügelt haben werden. Im Land des freien Wettbewerbs läßt sich's voraussagen, daß der kleine Eastsider mit dem aristokratischen Mayflowermann bald ins Handgemenge geraten wird!

Diese Bedrängnis nährt das Gewächs des Antisemitismus, das hier und dort sein Haupt aufzuschlagen beginnt. Vorerst wendet sich der vornehme Neuengländer selbstverständlich gegen die Krapüle der Ersten Generation. 349 Der Schmutz der Ostseite ist ihm ebenso verhaßt und widerlich wie die diamantenbesäte, vorlaute Unkultur des Parvenüs aus der fünften Avenue. Dummerweise aber verwehrt der christliche Parvenü dem jüdischen den Zutritt zu seinem Haus, sondert sich die Jugend von der Jugend. Vorerst ist dies ganz eklatant in den »oberen Schichten« wahrzunehmen, allmählich sickert es in die mittleren ein. In Villenvorstädten protestieren die christlichen Einwohner gegen die Ansiedlung jüdischer. In Klubs, in Komitees fliegen schwarze Kugeln in die Büchse, soll ein Jude gewählt werden. Anzeichen deuten darauf hin, daß der aristokratische Puritaner sich mit dem irischen Katholiken zu einem Bund gegen den aufstrebenden amerikanischen Juden vereinigt. (Man sollte glauben, daß diese Hetze den amerikanischen Juden dazu brächte, an den demokratischen Prinzipien des Landes irre zu werden, sie als Firlefanz zu verachten, sich feindlichen Strömungen anzuschließen, um Revanche zu üben für die Verachtung, die er in dem freien Lande erdulden muß? Gefehlt! Mit der imperialistischen Propaganda hat, soweit der Ausländer das überblicken kann, der amerikanische Jude weniger zu schaffen als seine Feinde im eignen Lande.)

Der Amerikaner liebt es natürlich nicht, wenn man ihm den Antisemitismus, dies europäische Laster, diese Krankheit, an der zurückbleibende Volksorganismen zu leiden pflegen, vorwirft. Zum Glück hat er ja auch keine Aussicht auf allzugefährliches Umsichgreifen. Schon darum, weil die Mächtigen des Kapitals unter den Christen zu suchen sind. – Eine Klasse, d. h. eine gewisse Schichte der Bevölkerung, die sich als »Klasse« aufspielen möchte, nicht aber das Volk Amerikas hat mit dem amerikanischen Antisemitismus zu tun. Diese Klasse ist es, die durch Restriktionsgeschrei das Land verwirren, die Blicke des Landes von dem wahren Sitz der Gefahr ablenken möchte. Die fünfte Avenue hat eine Reform dringender nötig als Ellis Eiland –

350 Wer die amerikanischen Apostel der konsequenten Rassenverbesserung für keine Horde von ausgemachten Narren hält, muß den Maßregeln beipflichten, die das Hereinkommen von Krüppeln, Idioten, Syphilitikern und mit ansteckenden Hautkrankheiten Behafteten verhindern. Aber die Fanatiker der »Einschränkung« möchten jetzt Leuten, die mit weniger als vier Dollar herüberkamen, den Eintritt verweigern, Analphabeten zurückschicken.

Ist das noch Amerika, das seine Bürger danach einteilt: hast du vier Dollar in der Tasche oder nicht, kannst du das ABC oder nicht?

Der Kerl, der mit 25 Dollar einzieht, die er in einer Spelunke der Ostseite in der ersten Nacht verjuxt, um darauf in der zweiten als Mitglied der Taschendiebgilde auf Raub auszuziehen – der ist also erwünschter als der arme Slowakenjunge, der frisch und willig und mit einem Zehncent-Stück in der Tasche Amerikaner werden möchte. Der suspekte Kerl, der sogar einen fremden Namen einwandfrei unter ein Schriftstück schreiben kann, wenn's drauf ankommt, ist also erwünschter als der Arme, der als kleines Kind in den Schwefelbergwerken oder auf den Hungeräckern fürs Brot schuften mußte, statt in der Schule unter den ABC-Schützen stillsitzen zu können?

Außer seinen vier Dollar und seinem Alphabet muß jeder Zwischendecker, der die sanitäre Kontrolle passiert hat und der nachweisen kann, daß er dem Land nicht zur Last fallen wird, ein Zertifikat der Heimatsbehörde über gute Führung vorweisen. Diesen Empfang bereitet Amerika jetzt seinen Einwanderern, westlich der Freiheitsstatue.

Es ist wirklich schwer, einige Vorschläge zu unterdrücken. So z. B., daß auf den Fragebogen, den jeder beim Verlassen des Heimatshafens ausfüllen muß, statt der Frage: ob er Polygamist sei, die Frage: »Willst du, daß deine Kinder Amerikaner werden?« gedruckt werde. Statt der Frage: bist du Anarchist? diese: »Was ist dir lieber, eine staatliche Vertretung kapitalistischer Interessen oder gar keine?«

351 Gegen eine Kontrolle gewisser mit unerlaubten Mitteln arbeitenden Dampfschiffgesellschaften wäre nichts zu sagen. Ebensowenig gegen eine scharfe Einschränkung der Padrone-Wirtschaft, die den unkundigen Einwanderer gleich vom Landungssteg wegschnappt und für ihre korrupten politischen Zwecke, Tammany-Hall und gewissenlose Arbeitsunternehmer kapert und aussaugt.

Diese beiden Krebsschäden, die kleinen, wie die Pilze aufschießenden Mittelmeer-Linien und die Pseudo-Arbeitsvermittler, in Wahrheit Sklavenhändler, fressen als giftige Feinde an dem modernen Amerika, nicht aber ein Minus von einem Dollar und die Unkenntnis des Alphabets.

(Padrone heißt nicht so viel, daß diese Spezies nur unter den Italienern zu finden sei; in jüdischen, griechischen, türkischen, ungarischen Wörterbüchern findet sich der Titel des Kerls, der in der Nähe der Landungsplätze in tausend verschiedensprachigen Logierhäusern lauernd wie eine Spinne sitzt und seine Netze über das ganze Land gezogen hat. Ein Bekannter erzählte mir, daß ihn eines Tages auf dem Schiff ein Zwischendecker gefragt hat: »Wie lange muß man in Amerika leben, um ein Irländer zu werden?« Diese Rasse hat nämlich in Amerika den höchstentwickelten und erfolgreichsten Typus des politischen Padrone, des Boss, Sklavenhälters und Stimmenfängers hervorgebracht.)

Nur ein Wort von der Rückwanderung. In der Rückwanderung der Leute, die sich in Amerika zu Amerikanern entwickelt haben, liegt die größte Chance des Fortschritts, die den zurückgebliebenen Staaten und unterdrückten Völkern der alten Welt erwachsen kann heutigen Tages.

Ellis Eiland ist ebensosehr ein amerikanisches Problem wie ein Problem Europas. –

Wie ich schon am Anfang dieses Buches erwähnt habe, sieht Ellis Eiland, wenn man in die Bai von Newyork hereinfährt, wie eine Kreuzung von Zuchthaus und 352 Lazarett aus. Jetzt, da ich die Rundfahrt durch den Kontinent beschlossen habe und das Eiland, von Manhattan herkommend, betrete, befestigt sich dieser Eindruck in mir.

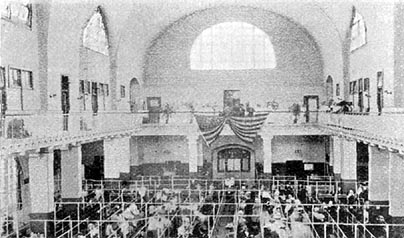

Die Halle

Den Kern des Eilands bildet eine große, mit einer Galerie versehene Halle im Mittelpunkt des Zentralgebäudes. Sie ist weiß getüncht; der einzige Farbenfleck in ihr ist das Sternenbanner, das von der Galeriebrüstung herunterhängt und dem Menschenkinde, das aus den Ärztehallen heraufkommend die Halle betritt, sogleich ins Auge springen soll.

Reihen von Bänken empfangen den Ankömmling, hohe eiserne Gitter umgeben diese Reihen. Kein Entkommen. Vor dem Ausgang der Reihen stehen Beamte hinter Pulten, jeder aus den Reihen muß sie passieren. Muß einem dieser Beamten, die alle Sprachen der Erde sprechen, Rede und Antwort stehen, ihm seine Papiere vorzeigen; dies ist seine erste Behörde. Wer sie glücklich passiert hat, marschiert rechts über eine Treppe hinunter, zur Fähre, die nach Manhattan fährt – er ist schon so gut wie Amerikaner.

Die aber eine gelbe Karte in die Hand gedrückt erhielten, gelangen links ins Fegefeuer, wenn nicht in die Hölle. Sie kommen wieder in Räume mit hohen Gittern um sie herum, in Hallen, endlose Gänge, Gitterkorridore, die mich augenblicklich an die Schleusen in den Chicagoer Schlachthäusern erinnern, durch die die Viehherden zur Schlachtbank gejagt werden. Keiner von diesen Korridoren führt nach Amerika. Viele führen ins Labyrinth des Wahnsinns, der Verzweiflung, des Selbstmords, viele an Amerika vorbei, ins alte Land zurück, in die bleierne, endgültige Hoffnungslosigkeit. In all diesen Gitterräumen wohnt das Unglück. Dies ist Ellis Eiland, die Insel der Pein, des Gerichtes, der mißbrauchten Geduld, des nackten Schicksals, des ungerechten Rächers; kein Blake vermöchte den Racheengel zu zeichnen, zu singen, der über Ellis in einer Wolke von Angst, Wimmern, Folter 353 und Gotteslästerung thront all diese Tage, die wir im freien Land verleben.

Heute ist großer Tag auf Ellis. Zwei Schiffe des Norddeutschen Lloyd, der »George Washington« und die »Berlin« haben etwa zweitausend Menschen im Zwischendeck mitgebracht; Schiffe der Holland-Amerika-, White-Star-, Anchor-Line und italienische weitere 1800. All dies Gewimmel ergießt sich über die Bankreihen hinter den Gittern und schiebt sich langsam den Pulten der Kontrollbeamten entgegen. Wirklich, wenn ich vor dem Gitter so für mich entlanggehe und mir die künftigen Amerikaner hinter den Stäben ansehe, da will mich fast dieselbe Empörung überlaufen, die der gute, altem Puritanerstamm entsprossene Neuengländer empfinden muß, denkt er daran, was alles jetzt sein Kompatriot werden und heißen möchte.

Kann eine Gemeinschaft bestehen zwischen jenem alten, edlen und reinen Stamm, der die Ideale dieses Kontinents hereingebracht, verteidigt und hochgehalten hat Hunderte von Jahren lang, und diesen elenden, tierisch glotzenden Gesellen dahier, dieser stupiden, ungeschlachten Menagerie hinter dem Gitter? Im ersten Augenblick ist 354 die Versuchung da, den Restriktionisten recht zu geben, die sich gegen solchen Zuwachs auflehnen, diese Menschenqualität als Amerikaner ablehnen, ihre Prinzipien von solchem Volk nicht gefährden lassen wollen.

Aber gleich korrigiere ich meinen Eindruck, indem ich mich zwinge, durch die Zerlumptheit des bestialischen Volks dahier die Söhne, die zweite Generation, zu erblicken. Damit ist auf einmal auch das letzte Bedenken weg. –

Man hat Leute, denen nichts gefehlt hat, abgewiesen, weil sie zu häßlich waren. Das ist pittoresk und mehr oder minder entschuldigt. Denn es liegt eine Aufwallung hinter dieser offenbaren Ungerechtigkeit und eine Verheißung werdender Kultur. Aber wenn man von einem Plattfüßigen hört, der zurückgeschickt wurde, dann möchte man den Herrn beim Pult fragen: vielleicht wird die Zukunft Amerikas auch durch Fische mit dem Messer Essen gefährdet? Hier sieht man das Kautschuk sich schon etwas gar zu unverschämt dehnen und wird verstimmt.

Die hauptsächliche Sorge der Prüfungskommission aber bleibt: wird der Einwanderer für sich selber sorgen können? Werden seine Freunde und Angehörigen für ihn sorgen? Oder wird er der Öffentlichkeit, den Staats- und privaten Wohltätigkeitseinrichtungen zur Last fallen?

Mit seiner gelben Karte wird »der Fall« in eins der zahllosen Zimmer gebracht, die den Sammelnamen: »Detentions-Quarters«, Haft-Viertel, führen. Hier krampft sich dein Herz zusammen, Wanderer mit dem Paß, der dir dieses Viertel des Menschenjammers erschließt, für vier Wochen, durch die Gunst des Herrn der Insel. –

Hier ist der Raum der Verlassenen, deren Angehörige sich nicht gemeldet haben bei ihrer Ankunft in Amerika.

Wie ich an dem Gitter dieser Abteilung vorübergehe, stürzen fünf Weiber mit zerrauftem Haar und leergeweinten Augen aufs Gitter zu, rufen mich an, wollen in fünf mir unbekannten Sprachen von mir erfahren, ob ich den 355 oder jenen kenne, in Scranton, in Brooklyn drüben oder gar in dem benachbarten Hoboken? (Diese Ortsnamen allein verstehe ich.) Und ich muß mir, während ich kopfschüttelnd weitergehe, denken, daß diese Ärmsten dahier Damaskus, Odessa und Saloniki näher sind als dem zehn Minuten fernen Brooklyn und Hoboken!

Ist ihre geringe Barschaft auf Kost und Unterkunft in Ellis draufgegangen und kam keiner, sich ihrer anzunehmen, so werden sie, ohne Amerikas Boden berührt zu haben, in ihre Heimat zurückbefördert, und niemand frage danach, wie diese sie empfangen wird.

Ein Weinen, Blöken, hier und da ein kurzes schrilles Gezeter, das rasch zusammensinkt, tönt aus diesem vergitterten Quartier heraus. Plötzlich wird's mäuschenstill dahinten. Ein Mann in blauer Uniform geht an mir vorbei, schließt mit einem Schlüsselbund rasselnd die Gittertür des Zwingers auf und tritt unter die mit einemmal wild gewordenen, vor Schmerz und Hoffnung wildgewordenen Tiere dort hinten ein. In seiner Hand hält er ein Päcklein Telegramme, Briefe, Postkarten.

Laut ruft er die Namen der Adressaten in das verzerrte, stoßende, herankollernde Gewühl hinein. Ein paar Gestalten stürzen auf den Bändiger los. Ein paar kurze, wilde Glücksschreie ertönen. Dann ist das Päckchen verteilt. Das stumpfe Gewinsel, Geblöke, das jammernde Gezeter hebt von neuem an, verstärkt – während hier, draußen, wo ich stehe, die Glücklichen, in den Armen ihrer freudestrahlenden Angehörigen zur Fähre hinunterströmen, lachend und selig dem Land der Verheißung entgegen.

Weiter weg sind die kleinen Zimmer, in denen Menschen nach Kategorien von Fällen gesondert aufgehoben sind. Es sind ausnahmslos kahle, kalte, weißgetünchte Räume ohne jeden Schmuck, mit harten Pritschen, eisernen Bettstellen, Räume, in denen die Hoffnung erdrosselt niedersinkt beim ersten Anblick.

In einem dieser Zimmer kriege ich drei kleine 356 Mädchen zu sehen, die den dritten Monat hier verleben. Ihr jüngstes Schwesterlein ist im November auf dem Schiff erkrankt und liegt im Lazarett. Wenn es genesen sein wird, werden die viere zusammen zu ihrer Familie, die das zweimalige Abholen nicht erschwingen kann, nach dem Westen befördert werden. Eng sitzen sie beisammen, die kleinen Mädchen, wie schläfrige frierende Vögel. Das Älteste ist zwölf Jahre alt. Stumm blickt es uns an, wie wir hereinkommen. Es versteht. Mit großen Augen blickt es uns an, ohne zu sprechen, zu fragen. Es hat diese Welt der Armut erkannt und durchschaut. Es ist geduldig, wissend geworden beizeiten. Es weiß: dieses Erdenleben wird ja für sie doch nur eine Kette von Gefängnisräumen sein. Ruhig sitzt sie da, ihre dünnen Ärmchen um die beiden schläfrigen Schwesterchen geschlungen, und schweigt.

Ein furchtbares Zimmer nebenan beherbergt Prostituierte. Es sind, fast ohne Ausnahme, polnische und rumänische Jüdinnen. In ihren Papieren war etwas nicht in Ordnung. Unter einer zurechtgedrechselten Phrase zwinkerte der »Weiße Sklavenparagraph« verräterisch hervor. Mit diesen Elendsten wird kurzer Prozeß gemacht. Zudem sind sie fast durchweg krank. Unter den billigen, grellen Halsketten tragen sie die Narben ihres Schicksals.

Hier ist der Raum, in dem die Schwachsinnigen, die Krüppel, das Höllenbreughelvolk der Mißgeburten herumsitzt, herumschwadroniert, herumlungert. Hier der Raum der Angehörigen jener Unglücklichen, die die Ärzte unten bei der Untersuchung zurückgehalten haben. Ganze Familien sind hier versammelt, dieser fehlt der Ernährer, jener die Mutter. Sie werden mit den Kranken zurück müssen in die alte Heimat, ohne vom gelobten Land mehr gesehen zu haben als die absonderliche Silhouette Manhattans fern im Winternebel.

In einem Korridor wird mir ein junger Mann vorgestellt, ein junger, kräftiger Russe mit einem schönen, franken Blick und gutem Händedruck.

357 Dies ist Zallel M., der Held von Riga.

Um ihn geht ein großer Kampf hin und her, zwischen Ellis, das ihn als einen, der wegen Mordes in Rußland gesessen hat, deportieren möchte, und der amerikanischen »Liga zum Schutze politischer Flüchtlinge«, die sich seines Falles angenommen hat. Es gibt auf der Insel dahier eine Anzahl solcher Schutzkomitees, sie nehmen sich einzelner Fälle an, und der Kampf zwischen der Insel und Washington dauert zuweilen länger, als es dem Körper und dem Gehirn desjenigen zuträglich ist, der den »Fall« darstellt. Seit sieben Wochen sitzt Zallel hier. Siegt die Insel, so muß Zallel zurück, und sein Schicksal – als ehemaligen Mitgliedes des »Bund« und der »lettischen revolutionären Partei« – ist im Moment, da er vom Schiff auf russischen Boden tritt, besiegelt.

Aber schon nächste Woche erzählt man mir, er sei frei und in Manhattan unter dem Jubel seiner Freunde gelandet. Der verdienstvolle und aufopfernde Anwalt jener Liga, Simon O. Pollock, verdient jedenfalls den Ehrentitel, ein Amerikaner zu sein, obzwar seine Ahnen wahrscheinlich nicht auf der »Mayflower« herübergekommen sind.

Gegen welche Macht nun haben diese privaten Komitees, die mit dem Gelde wohlmeinender Bürger und Menschenfreunde arbeiten, anzukämpfen?

Mein Paß gewährt mir Zutritt zu einigen kleinen Zimmern, in denen die Gerichtshöfe, die »Special Courts of Inquiry« tagen. Täglich von zehn bis vier defilieren hier die gelben Karten vorbei, hier wird Wohl und Wehe der Fälle entschieden. Das Amt der Richter dahier ist nicht leicht, das steht fest. Ihre Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Mancher »Fall«, zumal wenn er den einer allein reisenden Frau vorstellt, kommt in einem schlau präparierten Lügennetz und Gewebe heranmarschiert, und ein Eklat, ein falscher Schiedsspruch, ein Justizirrtum, der vor die Öffentlichkeit gelangt, wird von den 358 Ellis feindlich gesinnten Blättern weidlich ausgenutzt und breitgetreten. Mag es sich dabei um absichtliche Mißgunst oder simple menschliche Unzulänglichkeit der Richter handeln.

Diese Richter sind nun, und das ist das Fatale, will mir's scheinen, keineswegs für ihren schwierigen und verantwortungsvollen Beruf vorgebildete Leute. Es sind tüchtige, intelligente und erprobte Inspektoren, nicht mehr und nicht weniger. Sie verfügen schon über eine Dosis Erfahrung, Mutterwitz, Geduld, vielleicht Wohlwollen, aber man kann es sich vorstellen, in welchem Tempo all diese guten Eigenschaften sich in diesen halbgebildeten und fortwährend agacierten Menschen bei dem anstrengenden Dienst, der ihnen auferlegt ist, verkehren, wenn nicht verflüchtigen.

Welche Schicksale, welche grotesken Anekdoten, welche Kartenhäuser von Menschenzusammenhängen habe ich in den Stunden, die ich in »Room B« verbrachte, sich aufrichten, zusammenstürzen, weggefegt gesehn – stille! Wiedersehen zwischen Eltern und Kindern, Brautleuten, Freunden und Verwandten, enttäuschte Erkennungsblicke, gebrochene Eheversprechen, brühwarm empfangene Nachricht über Irrsinn, Untergang, Verschwinden nächster Angehöriger, Todesangst, kalte List und Zerknirschung, drohender Mord und zermalmte Hoffnungen passieren die Tische, an denen die gähnenden, übermüdeten Dolmetscher, die geduldig oder zerstreut hinhorchenden, gelangweilten oder amüsierten, langsam Gummi kauenden Inspektoren sitzen. Sie dürfen nicht lange fackeln, eins zwei drei müssen sie entscheiden, ob das, was man ihnen erzählt, auf Betrug oder Unwissenheit zurückzuführen ist. Kein Aufschub! Denn jede Stunde auf Ellis kostet Geld, erst das des »Falles«, nachher das der Union. Die Inspektoren-Richter bekleiden ein schwierigeres Amt als die Ärzte unten, die mit Universitätsdiplomen gewappneten Ärzte in den Quarantänehallen. Wünschte man sich, daß auf ihren Plätzen dahier wirkliche, 359 durchaus gebildete, befähigte Richter säßen, wie drüben in den Gerichtshöfen Manhattans, der ganzen Union? Nun, man wünschte es, wäre man nicht im Herzen tief von der Wahrheit überzeugt: daß kein Mensch auf Erden befähigt noch berufen ist, über das Schicksal seines Mitmenschen zu verfügen, Recht oder Unrecht zu sprechen.

Unten, in den großen Hallen, aus denen der Weg gradaus, frei und ungehindert nach Amerika hinausführt, warten die Glücklichen lärmend, essend, singend und schwatzend, ihr Geld zählend, alkoholfreie Getränke trinkend, auf die Fähren, die sie nach Manhattan, nach den Stationen der Lackawanna, Grand Central, Baltimore and Ohio in Brooklyn, New Jersey, Long Island hinüber befördern werden. Agenten der Bahngesellschaften treiben Rudel von gleichfarbig Bezettelten in Korridore hinein, die zu den Fähren führen. Evangelische Bibel- und Traktätleinhausierer laufen mit ihrer Gottesware herum, machen gute Geschäfte, die Evangelien Lukä und Matthäi gehen wie warme Semmeln ab. Hier lernen die Kinder der Alten Welt zum erstenmal, daß eine Schinkenstulle in Amerika soviel kostet wie drüben ein Laib Brot und ein ganzes Schwein, ein Apfel soviel wie drüben ein Apfelbaum, und daß Sodawasser teurer ist als Sliwowitz und schlechter schmeckt.

Vieles andre noch lernen sie hier. Ein kleiner Ruthene ist in einen Spucknapf gefallen, und ein Missionar erklärt den mit aufgerissenen Mäulern herumstehenden Nationen dieses amerikanische Kupfergeschirr, das ihnen abnorm und ehrfurchtgebietend wie ein Wolkenkratzer erscheint und sie der Zivilisation um ein Stück näher bringen hilft.

Immer neue Scharen strömen in die Hallen. Wer denkt noch an die Käfige oben, an die heulenden, wimmernden, hoffnungslos vor sich brütenden Gefangenen in den »Detention-Quarters?« An die Schlachtbänke der Zentralhalle, an die Inquisitionszimmer, die Folterkammern der kleinen Kinder, der Prostituierten, der 360 betrogenen Bräute, der kranken Väter, der zerstörten Familien, der schwangeren Mütter, denen Amerika sich verschließen will?

Ein Glockensignal reißt alle Tore auf. Draußen stehen die Fähren bereit, sie werden uns alle hinüberbringen nach dem verheißenen Land, Manhattan, der downtown der Wolkenkratzer, westlich von Ellis-Eiland . . . westlich von der wunderbaren Statue der großen Göttin . . . sieh, wie sie die Fackel über ihr besterntes Haupt hebt, diese Fackel, die den Völkern der Welt leuchten soll, wenn Nacht über das Meer hereingebrochen ist.