|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In langen, hohen Wellen wogte der Ozean. Um mich war wieder Meer, kreisrunder Horizont – Meer ... Die Summe der Tage rundete sich zu Wochen, die Wochen wurden zu Monaten. Ein Monat ist lang in vollständiger Einsamkeit auf hoher See. Eine Nervenprobe. Drei Tage – fünf Tage – zwei Wochen auf See, und das Bewußtsein, am Rande dieser zwei Wochen leben Menschen, da geht man wieder an Land, sieht und hört allerhand – sind eine Kleinigkeit dagegen.

Ein Boot im Indischen Ozean! Weit, sehr weit von der deutschen Heimat, die fern im Norden lag.

Allmählich regte sich die Sehnsucht in mir nach den blauen Bergen, den rauschenden Wäldern, nach der Muttersprache und allem, was mir dort lieb war. Hundertmal im Tage errechnete ich wohl die Meilenzahl, die mich noch von Indien trennen mochte. Dort würde ich umkehren!

Mehr als zweieinhalb Jahre waren dahingegangen seit jenem Tage, an dem die »Bayern« ihre ersten Schwimmversuche in der Donau gemacht hatte. Ihr Bug hatte sich treu durch Sturm und Not hindurchgepflügt bis hierher – zu irgendeinem Punkt inmitten des Meeres.

In den Nächten strahlte das Kreuz des Südens über mir, fremde Gestirne leuchteten auf meinen Weg nieder. In unfaßbarer Beständigkeit gingen die Tage dahin, ebenso stetig und gleichmäßig wehte die Brise bis zum Sonnenuntergang. In dem Augenblick, in dem das letzte Glühen unter die westliche Kimme sank, legte sich auch in der Regel der Wind. Die Dünung wurde langsam flacher, die Segel schwankten und polterten dann hilfslos hin und her, ich richtete alles für die Nacht – Feierabend.

Um Mitternacht war das Meer immer wie eine Ebene. Wenn ich manchmal um diese Zeit über Bord blickte, so sah ich die Sterne versinken in unendliche, schwarzblinkende Abgründe, reglos, still, ohne auch nur im leisesten zu zittern. Es sah aus, als hätte ein Verschwender Diamanten auf schwarzes Tuch gesät.

Die Zeit floß in den Raum – der Raum in die Zeit. Es war mir eine Selbstverständlichkeit geworden, nur noch Himmel und Meer zu sehen. Ich segelte mit gegißtem Besteck, und Tag für Tag rückte ich näher an Indien heran.

Die Sonne war eines Morgens fast verhüllt von dichtem Lämmergewölk, das unruhig durch den Himmel segelte. Im weiteren Verlaufe des Tages verdichtete sich dieses Gewölk zu einem schmutzigen, graubraunen, rastlos nach Norden fliegenden Zeug. Die stetige Bewegung der See begann langsam nachzulassen, und das Wasser fing an zu glänzen, matt wie Zinn. Die Luft wurde wie in einer Waschküche – man könnte sagen – zum Schneiden dick.

So war es, als sich nach einem drückenden Tag kurz vor Sonnenuntergang im Süden eine dicke Wolkenbank bildete.

Als ich diesen Vorgang beobachtete, war ich mir klar, daß es in der kommenden Nacht aufs Ganze gehen würde. Regungslos hockte ich in meiner Ecke und starrte auf das andauernd sich verändernde Bild, das nun der Himmel bot. Eine schwere Dünung kam auf – ziemlich von Süden her, obwohl der flaue Wind in den unteren Lagen von Norden wehte. Unbarmherzig wurde die »Bayern« von der See durchgeschüttelt. Ich befürchtete jeden Augenblick, daß der Mast niederbrechen würde.

Immer schwerer wurde die verdammte Dünung.

Eine schaurige Nacht mußte kommen! Ich richtete dies und jenes und machte insbesondere den Treibanker klar. Meine Gedanken gingen bei dieser Beschäftigung zurück durch die vielen Stürme, die ich schon abgewettert hatte im Schwarzen Meer, im Mittelmeer und im Roten Meer, und ich glaubte, ruhig in die Zukunft sehen zu dürfen. Trotzdem lastete etwas Unbestimmtes auf mir.

Inmitten des wildbewegten Ozeans dachte ich fahrig und fiebernd an eine schöne glatte See, an flotten Segelwind, an den Dampfer »Noëmi«, an den Hafenkapitän von Agya Nikolaos und an das feste Land, das sich ein halbes Tausend Seemeilen ostwärts befinden mußte.

Es war inzwischen dunkel geworden und eine wilde Jagd tollte am Himmel dahin. Riesige Wolken verhüllten ihn – dazwischen funkten Inseln auf – das Firmament –, noch immer lichtblau und hart.

Sodann wurde es endgültig Nacht – finster – stockfinster. – Und damit ging's los ...!

Die Hölle – der Satan selber tobte daher, mit ihm sein ganzes Feuerwerk!

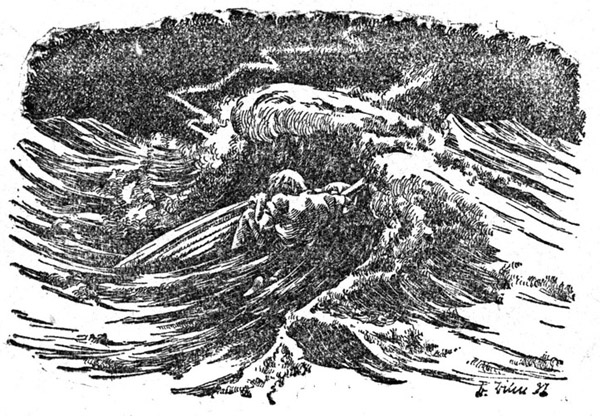

Dröhnen – Hämmern – Pfeifen – Singen – Peitschenknallen – Kanonenschüsse – Garben von blauem Feuer prasselten nieder – kochendes Wasser rundum – Berge von Wasser – Täler, aufgerissen wie Schlünde ohne Grund ... Mittendrinn tanzte die »Bayern«, das armselige Boot »Bayern«, dem man schon auf der Donau seinen Untergang prophezeit hatte.

Sie tanzte hinter ihrem Seeanker an einem zwanzig Meter langen, gut armdicken Tau. Salziger, dichter Sprühregen fegte dauernd über das Fahrzeug nieder. Ich hatte mich in die Kajüte begeben, horchte auf den Wahnsinn draußen und schätzte von Viertelstunde zu Viertelstunde, wie lange es wohl noch dauern würde, bis der Umschlag zum Guten wieder eintrat.

Achtern knackte das Ruder in den Bolzen und am Mast klapperten und klopften die Blöcke. Trübe flackerte das Licht der Kerze in der Laterne und zuckte durch den winzigen Raum um mich. Zehn Millimeter starke Holzplanken waren unter mir, dann kamen dreitausend Meter Wasser und schließlich der Meeresboden.

Der Reiter Barke fiel mir ein. Ein Sarg wäre die »Bayern«, hatte er gesagt, ein schwimmender Sarg – und einmal ginge er bestimmt unter!

Wo er wohl sein mochte; ob er ahnte, daß ich im Indischen Ozean war? Er hatte mich verlassen, weil das Boot im Eisernen Tor in der Gefahr war, zu kentern. Es war zwar in dieser Gefahr, aber es kenterte nicht – doch er hatte dabei den Mut verloren. Ein trauriger Kerl, dem es an Mut gebricht! Barke war kein Kämpfer. In seinen Reden kehrte zu oft das Wort »wenn« wieder. Das eisenharte »ich will« war ihm fremd.

Eine Weile buchstabierte ich in einer uralten griechischen Zeitung herum, um nicht zu sehr ins Grübeln zu kommen, dann lehnte ich mich zurück, nachdem ich die Kerze gelöscht hatte, und versuchte ein Auge voll Schlaf. Ich schlief – und sah doch den schwachen Schimmer der Laternen, die draußen brannten, durch die Bullaugen blinken, wenn diese gerade nicht von einer See überwaschen wurden. Ich schlief mit offenen Augen, denn in der Wildnis und in der Gefahr schläft man wie ein Tier; zwar fest und tief, und doch mit angespannten Sinnen, zu jeder Sekunde bereit, vollkommen wach aufzuspringen.

Es konnte ein Uhr morgens gewesen sein, als das Boot einen Ruck bekam. Einen ganz gemeinen Stoß. – Augenblicklich war ich Herr über mich.

Was war da los ...?

Raus ...!

Das Boot stand ja mit einem Male quer in der See ...!

Raus ...!

Ein Krach – ein furchtbarer Stoß in die Flanke – der Boden stieg an der Steuerbordseite hoch und – senkte sich nicht mehr. Ich lag plötzlich auf der Backbordwand ...

Ein Brecher hatte das Boot gekentert!

Auf mit dem Kajütdeckel! – Ein schwarzer Wasserschwall gurgelte mir ins Gesicht, mühsam zwängte ich mich hinaus – die »Bayern« lag auf der Seite und drehte sich im selben Augenblick kieloben.

Gekentert ... Sturm ... Nacht ... Ozean ...

Hoffnungslose Lage!? –

Furchtbar tobte die See, kochte und brüllte ...

Vollkommen benommen und unfähig zu denken, preßte ich mich instinktiv an den breiten, flachen Bootsboden, um nicht fortgespült zu werden. Schließlich stieß ich die Hände in den Schwertkastenschlitz und krallte die Finger fest. Eine Welle nach der anderen und einen Brecher nach dem anderen mußte ich wehrlos über mich hinwegstürmen lassen, mit dem Aufgebot meiner ganzen Kraft bemühte ich mich, den Halt nicht zu verlieren.

Bloß nicht fortgerissen werden! Solange nur ein einziges Brett unter mir war, bestand noch Hoffnung!

Hoffnung auf Rettung!

Das Treibankertau war auf unerklärliche Weise gerissen. Ich hatte es regelmäßig sorgfältig geprüft und auf schadhafte Stellen geachtet, ohne je etwas zu entdecken.

Dies war das erste, worüber ich nachdachte, als ich wieder einigermaßen Atem schöpfen konnte. Das nächste war, daß ich mir überlegte, ob es wohl möglich sein würde, das Boot nochmals aufzurichten. Kein einziges Mal aber dachte ich daran, daß mein Leben eigentlich in diesen finsteren Stunden keinen Pfifferling mehr wert war.

Hände und Finger schmerzten mir fürchterlich und waren an den Gelenken bis auf die blanken Knochen durchgescheuert. Aber unter keinen Umständen durfte ich loslassen!

Mit zusammengebissenen Zähnen erwartete ich, an das Wrack geklammert, den Morgen. Bei Hellwerden ließ die Gewalt des Sturmes glücklicherweise nach, und mit der aufkommenden Sonne begann sich auch die See zu beruhigen. Ich wartete noch einige Stunden ab, um mich von dem Kraftverbrauch der vergangenen Nacht zu erholen, soweit dies eben möglich war – dann packte ich das Werk an. Erst tauchte ich unter das Boot und montierte nach vielen vergeblichen Versuchen Mast und Segel ab. Dann rollte ich das Boot wieder in seine natürliche Lage. Dies gelang verhältnismäßig leicht.

Alles, was lose im Sitzraum verstaut gewesen war, war allerdings versunken, darunter auch – und hier fühlte ich, wie sich ein lähmender Schreck auf mein Herz legte – der Tank mit meinem gesamten Trinkwasservorrat!

Noch mindestens fünfhundert Seemeilen vom nächsten Land entfernt ...

In einer stumpfen Gleichgültigkeit machte ich mich daran, das Wasser aus dem Bootsinnern zu entfernen. Eine denkbar schwierige Arbeit, denn der Bootsrand schwamm in gleicher Höhe mit der Meeresoberfläche, und da diese noch immer bewegt war, liefen andauernd wieder Wellen darüber weg. Nach zahllosen vergeblichen Versuchen hatte ich aber doch die Genugtuung zu sehen, daß sich das Boot langsam hob. Nach einer weiteren Stunde eifrigen Schöpfens war es fast vollkommen leer. Ich suchte nun die herumschwimmende Takelage zusammen und fertigte mir fürs erste einen behelfsmäßigen Treibanker an. Zu seiner Befestigung sah ich diesmal die Ankerkette der »Bayern« vor.

Da mein ganzes Gepäck in wasserdicht verschlossenen Blechkästen untergebracht war, so schien durch den Unfall eigentlich wenig Schaden entstanden zu sein, und alles wäre in schönster Ordnung gewesen, wenn ich nicht das Trinkwasser verloren hätte.

Trotzdem – als hoffnungslos betrachtete ich die Lage noch nicht – ich nicht!

Ich glaubte fest daran, daß mich das Schicksal nicht sinnlos und zwecklos verderben lassen würde, nachdem es mir eben wieder eine Chance gegeben hatte. Es würde mich bestimmt auch aus dieser Not herausführen!

Ich war überzeugt davon.

Noch war mir eine Handvoll Atem gegeben!

Aber nach vier Tagen war ich bereits so matt und so ausgedörrt, daß ich mich kaum noch aufrecht halten konnte.

Das Boot segelte dahin. Ununterbrochen flatterte die Flagge am Achterliek des Großsegels. Nicht schwarzweißrot und hoch oben am Ende der Gaffel, sondern rotweißschwarz und halbmast – das Notsignal. Vielleicht führte mir das Schicksal ein Schiff in den Kurs.

Vielleicht ...

Nein – bestimmt!

Aber vier Tage waren schon um!

Trotzdem ...

Und am fünften Tage nachmittags erschien ein schwarzer Fleck am Horizont: eine Rauchwolke – Masten – ein Dampfer!

Fünfmal vierundzwanzig Stunden hatte ich ihn erwartet. Eine Frage allerdings noch – ob man mich bemerken würde. Aber man mußte mich bemerken – man mußte! Das Gegenteil war ausgeschlossen.

Ich machte mir keine Sorgen mehr deswegen.

Die »Queen of Sumatra«, ein australisches Schiff, befand sich auf der Reise von Ceylon in den Persischen Golf. Man bemerkte mich, erkannte mein Notsignal und hielt auf mich zu.

»Ich habe seit fünf Tagen keinen Tropfen Wasser mehr im Boot« – dies waren meine ersten Worte, als ich, verhältnismäßig bei Kräften, über die Strickleiter an Bord geklettert war.

Viele Menschen starrten mich an. Ich sah nicht fein aus, sehr unrasiert und mit ungeschnittenen Haaren. Mich störte dies nicht.

Ich trank aus einem winzigen Glas, das mir eine Dame immer wieder auffüllte. Dazwischen entlud sich das Kreuzfeuer einiger Photographen, und jedem sollte ich beiläufig tausend Fragen beantworten. Einer der Passagiere redete etwas von einer Stellung, die er mir auf seiner Besitzung in Borneo anbieten wollte. Ich dankte, ich wollte ja zurück – nach Deutschland.

Man bewunderte mich. »In diesem Kutter kommt er von Germany!« hörte ich immer wieder sagen. Man hätte gerne ein Bild von mir gehabt. Ich konnte leider nicht aufwarten damit. Da kam ein findiger Amerikaner auf die Idee, sich eine Ansichtspostkarte beim Steward der »Queen« zu holen und mich darauf meinen Namen und den des Bootes schreiben zu lassen. Ein seltenes Andenken für den Mann. Als ich ihm die Karte zurückreichte, sagte er: »Ten dollar!«, wobei er mir etwas in die Hand drückte. Sofort machte dieses Beispiel Schule. Binnen einer halben Stunde hatte ich schätzungsweise fünfzig Karten unterzeichnet und beide Hosentaschen voll Geld gefüllt. Der Kapitän schenkte mir zwei schöne, mit Messingreifen beschlagene Fäßchen, die zusammen etwa hundert Liter Wasser faßten. Genug, um damit die Küste zu erreichen.

Ich bekam noch eine Anzahl Zettel mit Adressen aus aller Welt und den Bitten, nach meiner Ankunft in Indien bestimmt einen Kartengruß zu senden. Dann kletterte ich wieder in das Boot hinab, das mir jetzt, an dem Dampfer gemessen, geradezu unmenschlich klein erschien, und die »Königin von Sumatra« rauschte weiter.

Wehmütig saß ich eine Weile in meiner Kiste, all der Bequemlichkeiten gedenkend, die mir an Bord des Schiffes in die Augen gestochen hatten. Ich dachte an den schönen Salon, an die diensteifrigen Stewards, die mit Eiswasser herumliefen, an die Liegestühle, an die Passagiere, die sich eben von einigen Matrosen mit gekühltem Wasser hatten begießen lassen; dann fiel mir das eingenommene Geld ein, und ich machte mich daran es zu zählen. Es waren nicht weniger als vierhundertfünfzig Mark. Ich überlegte, ob es nicht das Klügste wäre, mich einige Wochen lang an einen Dampferkurs zu legen und dann als reicher Mann heimzukehren, aber deswegen war ich doch nicht ausgefahren.

Das lachende Leben lag wieder einmal neu vor mir und dazu wieder die Welt. Noch nie war ich so hart am Rande gestanden wie diesmal. Wenn es schon irgendwann und irgendwo scharf hergegangen war, waren es Augenblicke, Stunden gewesen. Diesmal hatte es beinahe eine Woche gedauert!

Wenn die »Queen of Sumatra« nicht erschienen wäre?

Dann wäre alles zu Ende gewesen. – Zu Ende? – Alles ...? Gab es denn überhaupt ein Ende?

Jetzt, da alles vorüber war und ich zurückdachte an die Stunden und Tage, in denen Tod und Leben ganz nahe nebeneinander schritten, begriff ich, daß beide dasselbe große Geschehen sind! – Deshalb also hatte ich keinen Atemzug lang das empfunden, was die Menschen als Furcht bezeichnen.

Wovor hätte ich mich schließlich auch fürchten sollen?

Nur für einen Schwächling und Feigling kann der Tod seine Schrecken haben. Er ist auch ein Gesetz wie das Leben, er beschließt einen Kreislauf, dem wir unabänderlich unterworfen sind. Ganz gleich – früher oder später wird das Leben vom Tode abgelöst.

Auf meiner ganzen bisherigen Fahrt waren wir beide gute Kameraden. Hätte er da nicht aus meinem Sein das Leben leicht verdrängen können? Zahllose Male hätte er doch dazu Gelegenheit gehabt! Er tat es nicht! War das wirklich eine Gnade von ihm, vielleicht das Geschenk einer höheren Macht?

Nein – Denn nichts wird uns geschenkt, alles muß man sich erkämpfen, und – ich hatte mein Leben immer gegen ihn verteidigt!

Leben heißt eine Verantwortung sich selbst gegenüber erfüllen. Diese Erfüllung ist die Tat.

Glauben und Durchhalten und sein Schicksal wollen bis zum letzten Atemzug!

Diese Grundsätze hatten mich aus jeder Niederlage, aus jedem Unheil mit verstärkter Kraft herausgeführt.

Wie – wenn ich nun – gebetet hätte, die Himmelsmacht angefleht haben würde, doch den Tod von mir fernzuhalten, oder mir eine gnädige Aufnahme im Jenseits zu bereiten?

Ich würde nicht mehr leben!

Denn was nützt es in Augenblicken der Gefahr, die der Tat gehören müssen, Rosenkränze zu leiern, Sterbegebete zu flüstern, Gott um Rettung anzubetteln – sich selbst aufzugeben?

Von solchen Vorstellungen hatte ich mich längst losgesagt. In der Gefahr hatte ich nie Zeit gehabt zu beten. Wenn ich je dieses Bedürfnis in mir fühlte, so tat ich es, wenn Ruhe und Stille um mich waren. Mein Gebet war auch nicht das gedankenlose Aufsagen von Versen, sondern die Besinnung, die Rückschau auf die Vergangenheit. Und mein Amen war stets die Erkenntnis: Furchtlos und mutig habe ich gelebt, ich habe stets auf meine Ehre geachtet!

Einmal natürlich würde und muß auch der Tod stärker sein als ich. Doch dann sollte er keinen Bettler zu Strecke bringen, sondern einen Menschen besiegen, der gegen ihn gekämpft hatte bis zum allerletzten Atemzug, der an steiler Felswand mitten in das Lächeln Gottes hinaufstieg!

So hatte ich also durchgehalten fast fünf Tage, ohne Wasser – fünf glutheiße Tage!

Jede gewonnene Minute war mir ein neu gewonnenes Leben.