|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Quellen: Svante Arrhenius: »Das Werden der Welten«, aus dem Schwedischen übersetzt von L. Bamberger. Akademische Verlagsgesellschaft m.b.H., Leipzig, 1908. – Felix Linke: »Ist die Welt bewohnt?« Verlag von J. H. W. Dietz Nachf., Stuttgart, 1910.

Unter allen Fragen, die man an die Sterne richtet, steht wohl obenan die nach ihrem Bewohntsein. Gibt es auch auf andern Himmelskörpern Wesen wie 354 wir, die denken und sich umtreiben gleich uns? Gibt es andere Kulturzentren im Weltenraum, solche vielleicht, die schon weiter fortgeschritten sind als die Erde, sodaß sie nach hergestellter Verbindung uns mit einem Schlag alle Freuden einer tieferen Philosophie, alle Vorteile einer vollendeten Technik zuteil werden lassen könnten, um die wir uns sonst noch Jahrhunderte lang bemühen müßten? Welches unendliche Interesse müßte uns ein Stern einflößen, von dem wir wüßten, daß auf ihm Wesen wandeln, die wir und die uns zu verstehen vermöchten! Welche Mühe würde uns zu groß dünken, um eine Verständigung mit diesen Bewohnern anzubahnen?!

Doch leider hat noch kein astronomisches Fernrohr uns Leben oder die Begleitumstände von Leben auf andern Himmelskörpern enthüllt. Aber das ist kein Beweis gegen sein Vorhandensein. Denn mit ganz verschwindenden Ausnahmen sind ja alle Sterne so weit von uns entfernt, daß selbst unsere besten Fernrohre nicht imstande wären, uns Komplexe von dem Umfang unserer größten Städte und der Höhe unserer ragendsten Gebäude vor Augen zu führen. Einzig auf dem Mond, der uns nach kosmischem Maß ja so außerordentlich nahe steht, wäre das möglich. Aber von diesem wissen wir, daß er eine tote Welt ohne Luft und ohne Wasser mit furchtbaren Temperaturschwankungen ist. Auch Spuren früherer Kultur auf ihm, der doch einst wahrscheinlich Meere und eine Atmosphäre besessen hat, sind bisher nicht entdeckt worden.

Für die Behandlung unseres Themas ist es jedoch besser, wir fragen nicht, ob der andere Stern bewohnt, sondern ob er bewohnbar ist.

Von den Planeten unserer Sonne ist zunächst Merkur, der dem Muttergestirn am nächsten benachbart ist, für die Entwickelung von Leben nicht geeignet. Da er der nahen Sonne immer dieselbe Seite zukehrt, so hat, nach Berechnung von Arrhenius, der heißeste Punkt auf dieser Seite eine Temperatur von 397 Grad. Auf dem der Sonne abgekehrten Teil des Merkur aber herrscht ewige Nacht, nur matt erhellt von den Sternen, deren leuchtendste Venus und Erde sind. Dort muß es gerade so kalt sein wie im Weltenraum, das heißt, es muß dort eine Temperatur von beinahe -273 Grad herrschen. Denn Merkur hat, so wenig wie der Mond, eine schützende Atmosphäre. Man kann das mit dem Auge nicht feststellen, aber Überlegung zeigt, daß er keine haben kann. Denn alle Gase, die jemals auf ihm gewesen wären, würden längst durch Verdichtung auf die kalte Seite gezogen und dort niedergeschlagen, ja in feste Körper verwandelt worden sein. Ein Gestirn mit diesen Eigenschaften kann nicht Träger von Leben solcher Art sein, wie wir es einzig kennen und verstehen.

Weit günstiger liegen die Verhältnisse auf der Venus. Dieser prachtvoll funkelnde Abendstern erscheint uns in so herrlichem Glanz gerade deshalb, weil 355 er eine dichte, stark mit Wasserdampf durchsetzte Atmosphäre besitzt, die das auffallende Sonnenlicht kräftig zurückwirft. Arrhenius berechnet die mittlere Temperatur auf der Oberfläche der Venus, die unserem Zublick durch Wolkenschleier immer entzogen ist, auf etwa 40 Grad. Er meint, daß unter diesen Umständen die Annahme nicht töricht sei, ganz beträchtliche Teile der Venus wären dem organischen Leben günstig. Ob und in welcher Form es vorhanden ist, wissen wir nicht. Vermuten kann man, daß seine Entwicklung derjenigen auf der Erde vor ein paar Millionen Jahren entspricht, als die Durchschnitts-Temperatur auf der Oberfläche unseres Planeten, die heute 15 Grad beträgt, noch entsprechend höher war. Vielleicht sieht es auf der Venus heute so aus wie bei uns zur Zeit der Steinkohlenwälder, die in feuchtheißer Atmosphäre gediehen. Menschen aber auf diesem Stern zu vermuten, ist eine allzu kühne Hypothese; so weit ist sicherlich die Entwicklung dort noch nicht fortgeschritten.

Der blutrote Mars! Er ist doch sicher Träger menschenähnlichen Lebens, denkt der Leser, der viel populäre Literatur über diesen Stern in der Hand gehabt und sich vielleicht auch an Kurd Laßwitz' phantastischem Roman »Auf zwei Planeten« ergötzt hat. Leider hat die Wissenschaft alle die schönen Marsmärchen zerstören müssen. Ist die Venus zu jung, um hochorganisiertes Leben zu tragen, so hat der Mars diese Periode wohl schon längst hinter sich. Jener Stern ist eine werdende, dieser eine im Absterben begriffene Welt, die freilich wohl noch für das Fortkommen niederer Organismen geeignet ist. Wir werden darüber in einem besonderen Abschnitt zu sprechen haben, da unsere Kenntnisse über die Beschaffenheit der Marsoberfläche am ausgedehntesten und interessantesten, die Forschungsergebnisse wahrhaft wunderbar sind.

Zwei Monde, Phobos und Deimos, umkreisen den Mars. Sie sind außerordentlich kleine Himmelskörper, denn ihre Durchmesser mögen nur 20 bis 50 Kilometer lang sein. Da dementsprechend ihre Entwicklung sich weit rascher vollzogen haben muß als die ihres Zentralgestirns, so sind sie als älter anzusehen denn dies. Sollte es also jemals Leben auf ihnen gegeben haben, so müßte es inzwischen längst erloschen sein. Aber es hat wohl zu einer solchen Entwicklung auf ihnen niemals kommen können, da ihre Kleinheit die Bildung einer Atmosphäre von Beginn an unmöglich gemacht hat. Dasselbe gilt von all den kleinen Planetoiden, die sich zwischen Mars und Jupiter tummeln.

Dieser aber, der gebieterische Riese unter den Planeten, besitzt sicher eine Atmosphäre; sehen wir doch auf ihm veränderliche Wolkenstreifen. Aber Leben birgt er keinesfalls, da seine Oberfläche noch keine feste Kruste bildet. Glühende Gase sind an ihrer Stelle vorhanden, und da sich dieser Weltkörper, der im 356 Durchmesser elf mal größer ist als die Erde, mit rasender Geschwindigkeit in noch nicht zehn Stunden einmal um seine eigene Achse dreht, so müssen ungeheure Stürme seine Atmosphäre durchwühlen, die vernichtend alles erfassen würden, was von geformten Körpern dort schon vorhanden wäre.

Ähnliches gilt für die anderen äußeren Planeten, für Saturn, Uranus und Neptun, die noch dazu so weit von der Sonne entfernt sind, daß sie garnicht mehr genügend Licht empfangen, um Leben nach unserer Anschauung hervorbringen zu können.

Aber alle äußeren Planeten besitzen Monde. Jupiter wird von acht, Saturn neben seinem Ringsystem gar von zehn Trabanten begleitet. Einige von ihnen haben die Größe Merkurs oder des Erdmonds. Da ihre Zentralkörper glühen und oft nicht all zu weit entfernt sind, so wäre es wohl denkbar, daß auf einigen dieser Planetmonde Verhältnisse herrschen, welche die Entwicklung von Leben gestatten. Hier kann es an einer oder an mehreren Stellen Zustände geben, die den augenblicklichen auf der Erde gleichen. Bestimmtes darüber ist uns keineswegs bekannt.

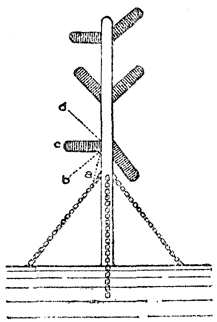

Vergeblich durchforschen wir also unser Planetensystem nach bestimmter Kunde von Brüdern, nach mit uns fühlenden Menschheiten. Töricht ist es wohl, nach Lichtsignalen auszuspähen, die von dem Nachbarstern kommen könnten, um uns zu entsprechenden Antworten anzuregen. Die Ausführung jener einstmals so populären, phantastischen Idee, in der Sahara oder in Sibirien eine große Figur des pythagoreischen Lehrsatzes in nächtlich leuchtenden Linien aufzubauen, um dem Mars ein sichtbares Zeichen von der Höhe unserer Kultur zukommen zu lassen, wäre ganz überflüssig gewesen, abgesehen davon, daß die notwendige Riesenausdehnung der Figur durch die Zahl der dazu erforderlichen hochkerzigen Scheinwerfer ganz ungeheure Kosten verursacht hätte. Vergeblich hätte von der Erde der Ausdruck jenes für den ganzen Kosmos giltigen Gesetzes von der Inhaltsgleichheit des Hypothenusenquadrats und der beiden Kathetenquadrate in den Weltenraum gestrahlt. Nirgends würde er die Netzhaut eines verständnisvollen Wesens berührt haben.

Nun aber gleitet unser verzweifelt im Weltall suchender Blick wieder hinaus aus dem verhältnismäßig engen Umkreis der Sonne, empor und hinüber zur Welt der Fixsterne, von denen der nächste schon Billionen Kilometer von uns absteht. Finden wir in jenen Fernen Leben?

Sicherlich nicht auf den Fixsternen selbst, die wir allabendlich am Himmel sehen. Wir bemerken sie ja nur, weil jeder von ihnen eine Sonne ist, ein blühender Ball, auf dessen Oberfläche eine Hitze von mehreren tausend Grad herrscht. Dort kann kein Leben gedeihen. Doch diese Sonnen besitzen, wie wir 357 wissen, oft dunkle Begleiter. Sehr viele von ihnen haben höchst wahrscheinlich auch Planeten, wie unsere Sonne sie besitzt.

Unter der unabsehbar großen Zahl von Möglichkeiten, die es in dieser wahrscheinlich doch milliardengroßen Zahl nicht selbst leuchtender Himmelskörper gibt, sind sicher wohl ein paar tausend Mal Bedingungen vorhanden, die den heutigen auf der Erde gleichen oder nahe sind. Tausende von erdengleichen Sternen mag es droben geben, bevölkert von Wesen mit ähnlichen Kulturen wie die unsrige, denn die Naturgesetze gelten dort genau wie hier und zwingen jene Wesen, ähnliche Wege zur Urbarmachung ihres Heimatgestirns einzuschlagen wie wir. Doch unausdenkbare Abgründe trennen uns von ihnen; der erstarrend kalte, luftlose Weltenraum liegt dazwischen, wir wissen nicht das geringste voneinander.

Werden wir jemals mit einer jener Erden in Verbindung treten können? Auf diese Frage ein kategorisches Nein für alle Zukunft zu antworten, haben wir kein Recht. Besitzen wir doch heute schon ein Mittel, Nachrichten in und durch den Weltenraum zu senden in der drahtlosen Telegraphie. Wer vermag zu wissen, wohin der Weg der Menschheit noch führt?